投喂频率对虎斑乌贼生长性能、体成分、消化酶 活性、组织脂肪酸和氨基酸含量的影响

朱婷婷 李晨晨 陆 游 金 敏 王学习 罗嘉翔 周歧存

(宁波大学海洋学院鱼类营养研究室,宁波315211)

投喂策略由投喂频率、摄食水平(或投饲率)和投饲方式等环节组成,是鱼类集约化养殖管理的重要内容之一[1]。投喂频率为影响水产养殖的重要因素之一,不合理的投喂频率会导致鱼类生长速度缓慢,从而使个体间的规格分化差异变大[2]。投喂频率过高往往会降低饲料效率,进而导致养殖成本升高并且造成养殖环境的恶化;而投喂频率过低则会导致鱼类生长性能的降低[3]。因此,适宜的投喂频率对鱼类的养殖有重要的意义。

虎斑乌贼(Sepiapharaonis),隶属于软体动物门(Mollusca),头足纲(Cephalopoda),十腕目(Decapoda),乌贼科(Sepiidae),乌贼属(Sepia),广泛分布于我国南海海域[4]。虎斑乌贼个体较大,口味鲜美,具有抗病力强、生长快和适合高密度养殖等优点,是一种具有养殖前景的经济头足类[5]。目前国内外学者对虎斑乌贼的研究主要集中在乌贼膜特性[6]、生态因子的耐受程度[7]以及乌贼不同组织的体成分、氨基酸、脂肪酸等营养成分[8]和胚胎发育[9]等,但有关投喂频率对虎斑乌贼影响的研究还尚未见报道。本试验旨在通过研究不同投喂频率对虎斑乌贼生长性能、体成分、消化酶活性、组织氨基酸和脂肪酸含量的影响,确定适宜投喂频率,为虎斑乌贼幼体阶段的合理投喂和养殖、品质调控和能量物质转换利用等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

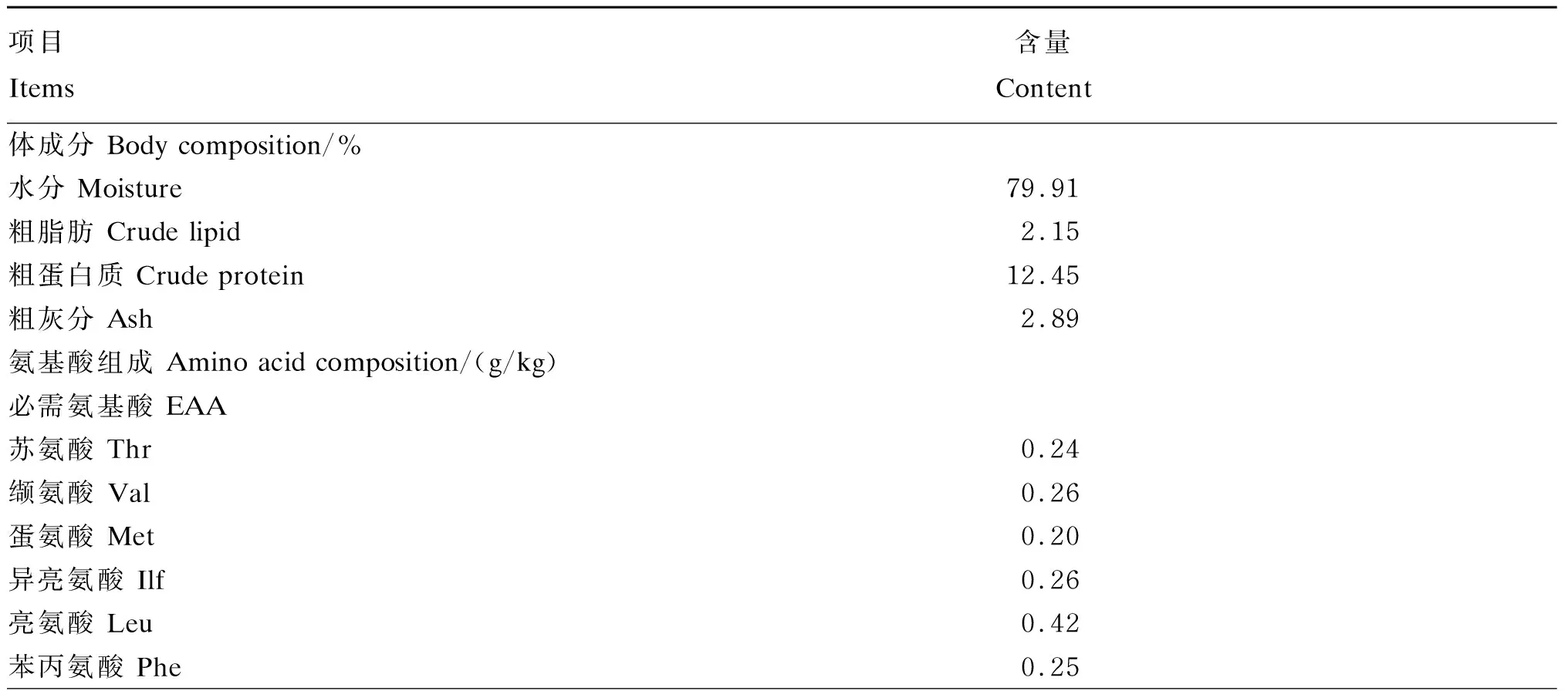

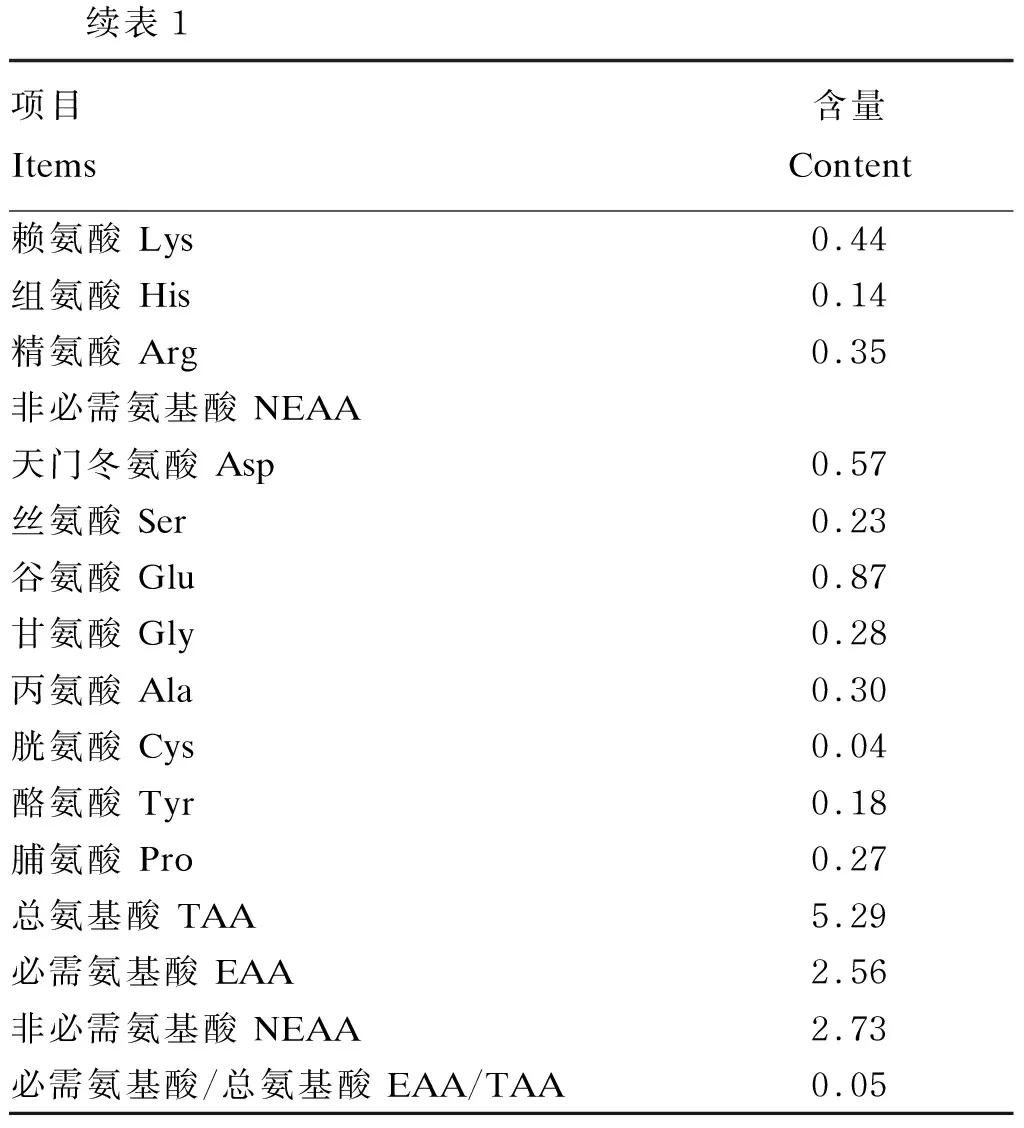

试验用虎斑乌贼购自象山来发养殖场,并在宁波市海洋与渔业科技创新基地进行养殖试验。试验前,将虎斑乌贼幼体放在300 L的蓝桶中驯养2周,养殖桶置于室内自然光照下,室内为透明塑料顶棚,水体每天充气,驯养期间每日用冰鲜虾(体成分和氨基酸组成、脂肪酸组成分别见表1和表2)投喂2次。驯养结束后,饥饿24 h,挑选大小均一、体表无外伤的初始体重为(13.08±0.01) g的虎斑乌贼幼体180只,随机分成3组(投喂频率分别为每天1、2和4次,分别命名为F1、F2和F4投喂组),每组3个重复,每个重复20只。试验期4周。

表1 冰鲜虾体成分(湿重基础)和氨基酸组成(干物质基础)

续表1项目 Items含量Content赖氨酸 Lys0.44 组氨酸 His0.14 精氨酸 Arg0.35 非必需氨基酸 NEAA天门冬氨酸 Asp0.57 丝氨酸 Ser0.23 谷氨酸 Glu0.87 甘氨酸 Gly0.28 丙氨酸 Ala0.30 胱氨酸 Cys0.04 酪氨酸 Tyr0.18 脯氨酸 Pro0.27 总氨基酸 TAA5.29 必需氨基酸 EAA2.56 非必需氨基酸 NEAA2.73 必需氨基酸/总氨基酸 EAA/TAA0.05

表2 冰鲜虾脂肪酸组成(占总脂肪酸的百分比)

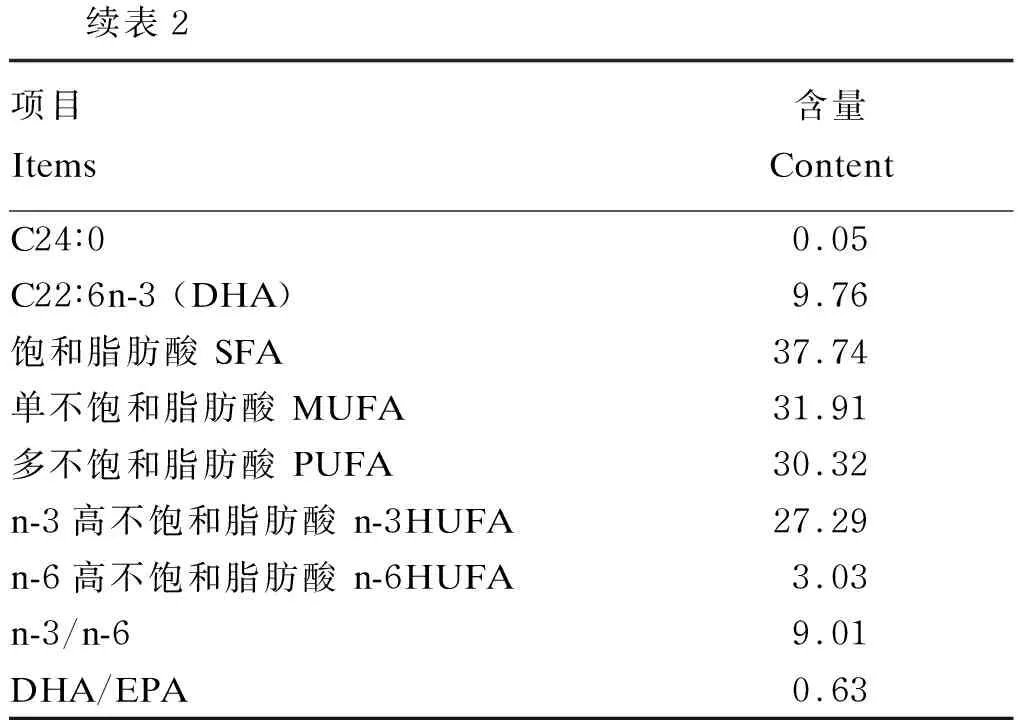

续表2项目 Items含量ContentC24∶00.05C22∶6n-3 (DHA)9.76饱和脂肪酸 SFA37.74单不饱和脂肪酸 MUFA31.91多不饱和脂肪酸 PUFA30.32n-3高不饱和脂肪酸 n-3HUFA27.29n-6高不饱和脂肪酸 n-6HUFA3.03n-3/n-69.01DHA/EPA0.63

EPA:二十碳五稀酸 eicosapentaenoic acid;DHA:二十二碳六稀酸 docosahexaenoic acid。表7、表8同。The same as

Table 7 and

Table 8.

1.2 饲养管理

3组虎斑乌贼随机分在9个桶中,每个桶20只。在试验中不同的投喂频率和时间分别为:F1投喂组,每天1次(09:00);F2投喂组,每天2次(09:00、18:00);F4投喂组,每天4次(09:00、12:00、15:00和18:00)。每次投喂都为过量投喂,投喂前将冰冻虾解冻,吸除表面水分并称重,投喂后1 h吸出残饵,吸去表面水分并称重,摄食量为投喂重量减去残饵重量,每天08:00以微流水方式换水,换水量为30%。养殖周期为4周,在此期间,水温为29.0~34.9 ℃,溶解氧浓度为6.0 mg/L以上,盐度为23.0‰~27.3‰。

1.3 样品采集

养殖试验结束后,饥饿24 h,将乌贼用0.15 mol/L氯化镁(MgCl2)麻醉后[10],称重计数,计算增重率(weight gain rate,WGR)、成活率(survival rate,SR)和特定增长率(specific growth rate,SGR)等指标。在每个养殖桶中随机取3只乌贼,分别称重,测量其胴长,解剖取肝脏称重,用来计算肥满度(condition factor,CF)和肝体比(hepatosomatic index,HSI)。取10只乌贼,在冰袋上解剖,取其前肠、肝脏于2.0 mL离心管内,用于消化酶活性及氨基酸、脂肪酸含量的测定,剥离腹部肌肉于4 mL离心管内,用于肌肉组成成分、氨基酸及脂肪酸含量的测定,样品于-80 ℃冰箱中保存。

1.4 分析方法

肌肉和肝脏常规营养成分含量测定参照AOAC(1995)[11]方法,其中水分含量测定用105 ℃恒重法;粗蛋白质含量测定采用蛋白测定仪(Leco FB-528),原理是热导吸收法;粗脂肪含量的测定采用脂肪测定仪(SX360),原理是索氏抽提法;粗灰分含量的测定采用马弗炉550 ℃焚烧失重法。

脂肪酸含量分析:将肝脏和肌肉样品冷冻干燥48 h,在盐酸-甲醇溶液和氢氧化钾-甲醇溶液中抽提脂肪进行前处理后,送到中国科学院宁波材料技术与工程研究所测试中心,使用气相-质谱仪(GCMS-QP2010 Plus,SHIMADZU公司,日本)进行脂肪酸的甲酯化,用面积归一法求得各类脂肪酸的相对百分含量。

氨基酸含量分析:将肝脏和肌肉样品用6 mol/L盐酸沙浴24 h后,用50 mL容量瓶定容并吸取1 mL溶液进行旋转蒸发,将旋转蒸发后的样品加入0.02 mol/L的盐酸后,使用氨基酸分析仪(L-8900)进行分析。

肠道消化酶活性和肝脏抗氧化酶活性分析:肠道胰蛋白酶(trypsin)、α淀粉酶(α-amylase,AMS)、脂肪酶(lipase,LPS)、肌酸激酶(creatine kinase,CK)、γ-谷氨酰转移酶(γ-glutamyl transferase,γ-GT)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,AKP)、Na+,K+-ATP酶(Na+,K+-ATPase)活性,肝脏的丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量及超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)活性,均采用南京建成工程生物研究所试剂盒进行测定。

1.5 计算公式

成活率(%)=100×Nt/N0; 增重率(%)=100×(Wt-W0)/W0; 特定生长率(%/d)=100×(lnWt-lnW0)/t; 摄食量(feed intake,FI,g)=投喂量-残饵量; 饲料效率(feed efficiency,FE,%)= 100×(Wf+Wd-Wi)/FI; 肥满度(g/cm3)=100×W/L3; 肝体比(%)=100×Wh/W。

式中:Nt为试验结束时乌贼数量(只);N0为试验初始乌贼数量(只);Wt为试验乌贼末均重(g);W0为试验乌贼初均重(g);t为试验天数(d);Wf为终末乌贼总重(g);Wd为死亡乌贼总重(g);Wi为初始乌贼总重(g);FI为摄食量(g);W为乌贼体重(g);L为乌贼胴长(cm);Wh为肝脏重(g)。

1.6 数据处理及分析

数据先用Excel 2007处理,然后用SPSS 16.0软件进行统计学分析。先对数据作单因素方差分析(one-way ANOVA),差异显著时,用Turkey程序进行多重比较,P<0.05表示差异显著,结果用平均值±标准误表示。

2 结 果

2.1 投喂频率对虎斑乌贼生长性能及形态学指标的影响

投喂频率对虎斑乌贼生长性能及形态学指标的影响见表3。试验结果表明,各组虎斑乌贼的存活率和肥满度没有显著性差异(P>0.05)。摄食量随着投喂频率的升高而显著上升(P<0.05)。F2投喂组的饵料效率显著高于F1和F4投喂组(P<0.05),F1和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。F2和F4投喂组的增重率、特定生长率和肝体比显著高于F1投喂组(P<0.05),F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。

2.2 投喂频率对虎斑乌贼肝脏和肌肉组成的影响

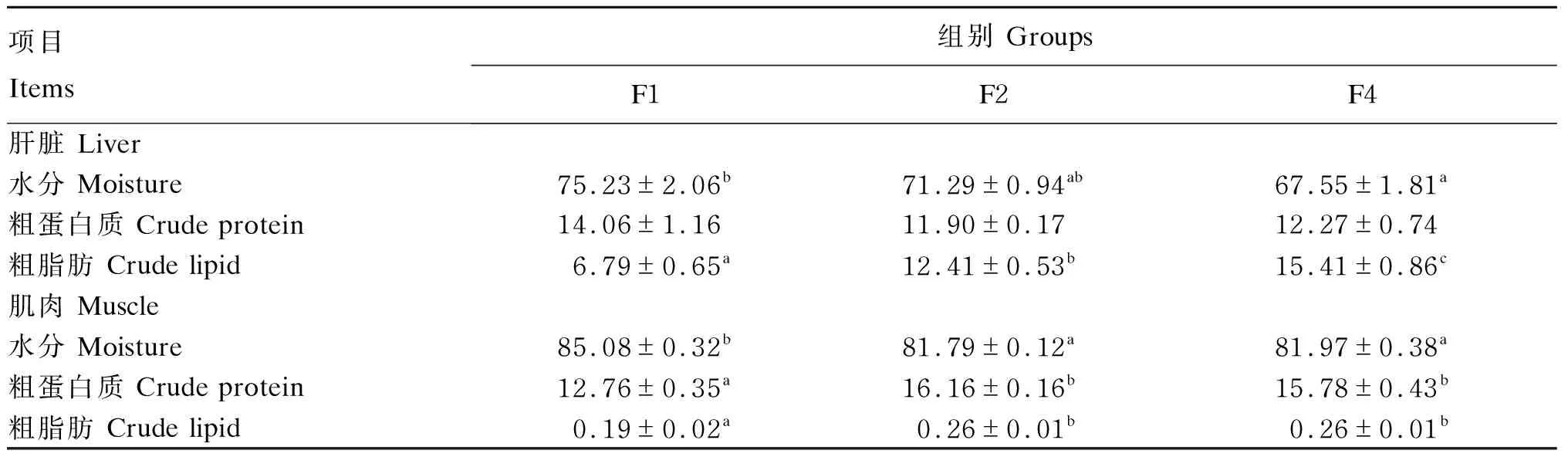

投喂频率对虎斑乌贼肝脏和肌肉组成的影响见表4。试验结果表明,各组虎斑乌贼的肝脏粗蛋白质含量没有显著性差异(P>0.05);F4投喂组的肝脏水分含量显著低于F1投喂组(P<0.05);F4投喂组的肝脏粗脂肪含量显著高于F1和F2投喂组(P<0.05),F2投喂组显著高于F1投喂组(P<0.05)。F2和F4投喂组的肌肉水分含量显著低于F1投喂组(P<0.05),肌肉粗蛋白质和粗脂肪含量显著高于F1投喂组(P<0.05),但F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。

表3 投喂频率对虎斑乌贼生长性能及形态学指标的影响

同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。

In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below.

表4 投喂频率对虎斑乌贼肝脏和肌肉组成的影响(湿重基础)

2.3 投喂频率对虎斑乌贼组织氨基酸组成的影响

投喂频率对虎斑乌贼肌肉氨基酸组成的影响见表5。试验结果表明,F2投喂组的肌肉必需氨基酸中苏氨酸(Thr)、亮氨酸(Leu)和赖氨酸(Lys)含量显著高于F1投喂组(P<0.05),F4投喂组与F1和F2投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。F2投喂组的肌肉非必需氨基酸中天门冬氨酸(Asp)、丝氨酸(Ser)、谷氨酸(Glu)和丙氨酸(Ala)含量显著高于F1投喂组(P<0.05),F4投喂组与F1和F2投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。

表5 投喂频率对虎斑乌贼肌肉氨基酸组成的影响(干物质基础)

投喂频率对虎斑乌贼肝脏氨基酸组成的影响见表6。试验结果表明,F1投喂组的肝脏中Thr、缬氨酸(Val)、蛋氨酸(Met)、异亮氨酸(Ile)、Leu、苯丙氨酸(Phe)、Lys、组氨酸(His)、精氨酸(Arg)、Asp、Ser、Glu、甘氨酸(Gly)、Ala、半胱氨酸(Cys)、酪氨酸(Tyr)、总氨基酸、必需氨基酸和非必需氨基酸含量均显著高于F2和F4投喂组(P<0.05),其中F2和F4投喂组之间的肝脏中Val、Met、His、Arg、Asp、Glu、Gly、Ala、Cys、总氨基酸和非必需氨基酸含量没有显著性差异(P>0.05)。

2.4 投喂频率对虎斑乌贼组织脂肪酸组成的影响

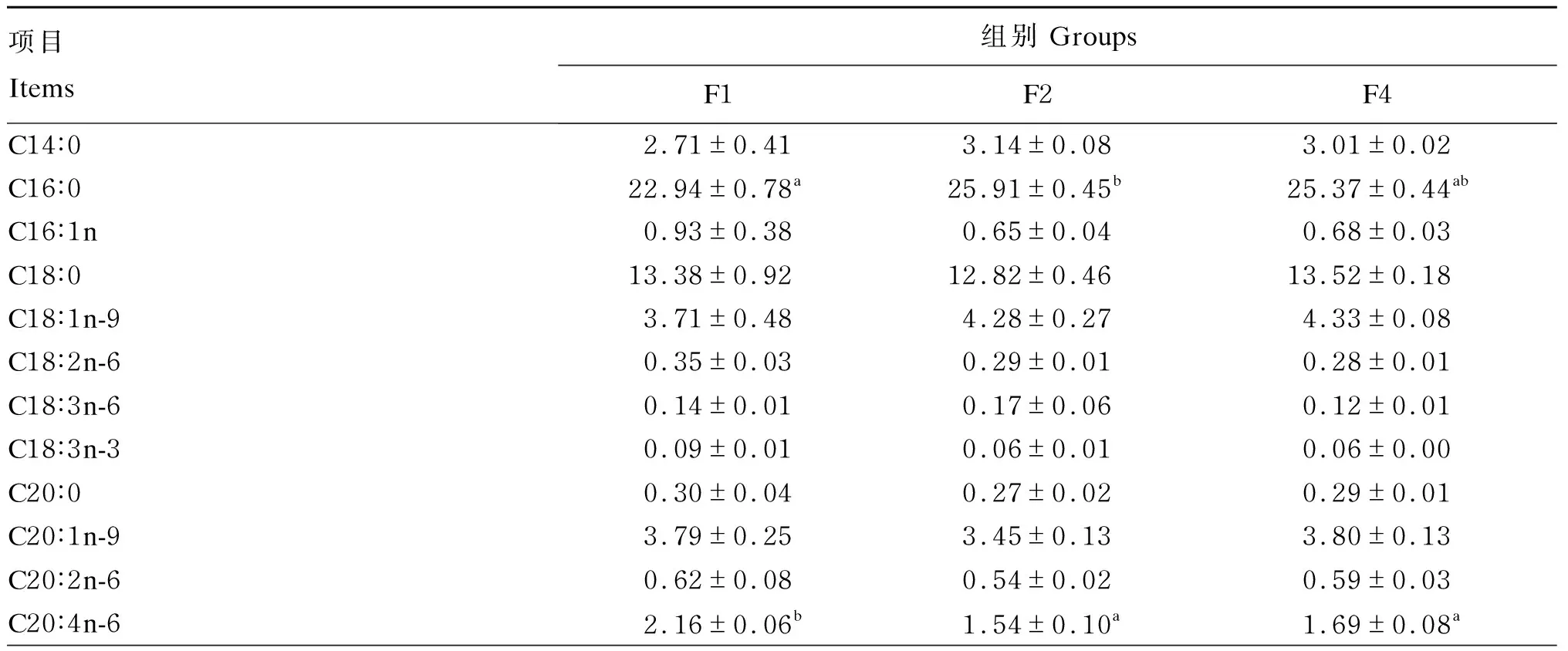

投喂频率对虎斑乌贼肌肉脂肪酸组成的影响见表7。试验结果表明,各组肌肉中二十碳五稀酸(EPA)、饱和脂肪酸(SFA)、单不饱和脂肪酸(MUFA)、多不饱和脂肪酸(PUFA)和n-3高不饱和脂肪酸(n-3HUFA)含量没有显著性差异(P>0.05);F1投喂组肌肉中二十二碳六稀酸(DHA)、n-6高不饱和脂肪酸(n-6HUFA)含量和DHA/EPA显著高于F2和F4投喂组(P<0.05),F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。F2投喂组的n-3/n-6显著高于F1投喂组(P<0.05),但与F4投喂组没有显著性差异(P>0.05)。

表6 投喂频率对虎斑乌贼肝脏氨基酸组成的影响(干物质基础)

表7 投喂频率对虎斑乌贼肌肉脂肪酸组成的影响(占总脂肪酸的百分比)

续表7项目Items组别 GroupsF1F2F4C20∶3n-30.32±0.030.28±0.010.25±0.02C20∶5n-3 (EPA)12.86±0.5613.61±0.2113.34±0.23C22∶1n-90.19±0.030.20±0.030.11±0.01C22∶5n-61.16±0.06b0.87±0.06a0.93±0.08abC22∶5n-32.27±0.082.01±0.132.23±0.04C22∶6n-3 (DHA) 32.06±0.88b29.90±0.51a29.43±0.25a饱和脂肪酸 SFA39.33±1.4642.15±0.6542.18±0.28单不饱和脂肪酸 MUFA8.62±0.648.58±0.478.89±0.15多不饱和脂肪酸 PUFA52.05±1.4349.27±0.9748.93±0.25n-3高不饱和脂肪酸 n-3HUFA47.62±1.4445.86±0.7745.32±0.07n-6高不饱和脂肪酸 n-6HUFA4.44±0.38b3.41±0.21a3.61±0.19an-3/n-610.73±0.35a13.54±0.64b12.61±0.63abDHA/EPA2.50±0.06b2.20±0.01a2.21±0.06a

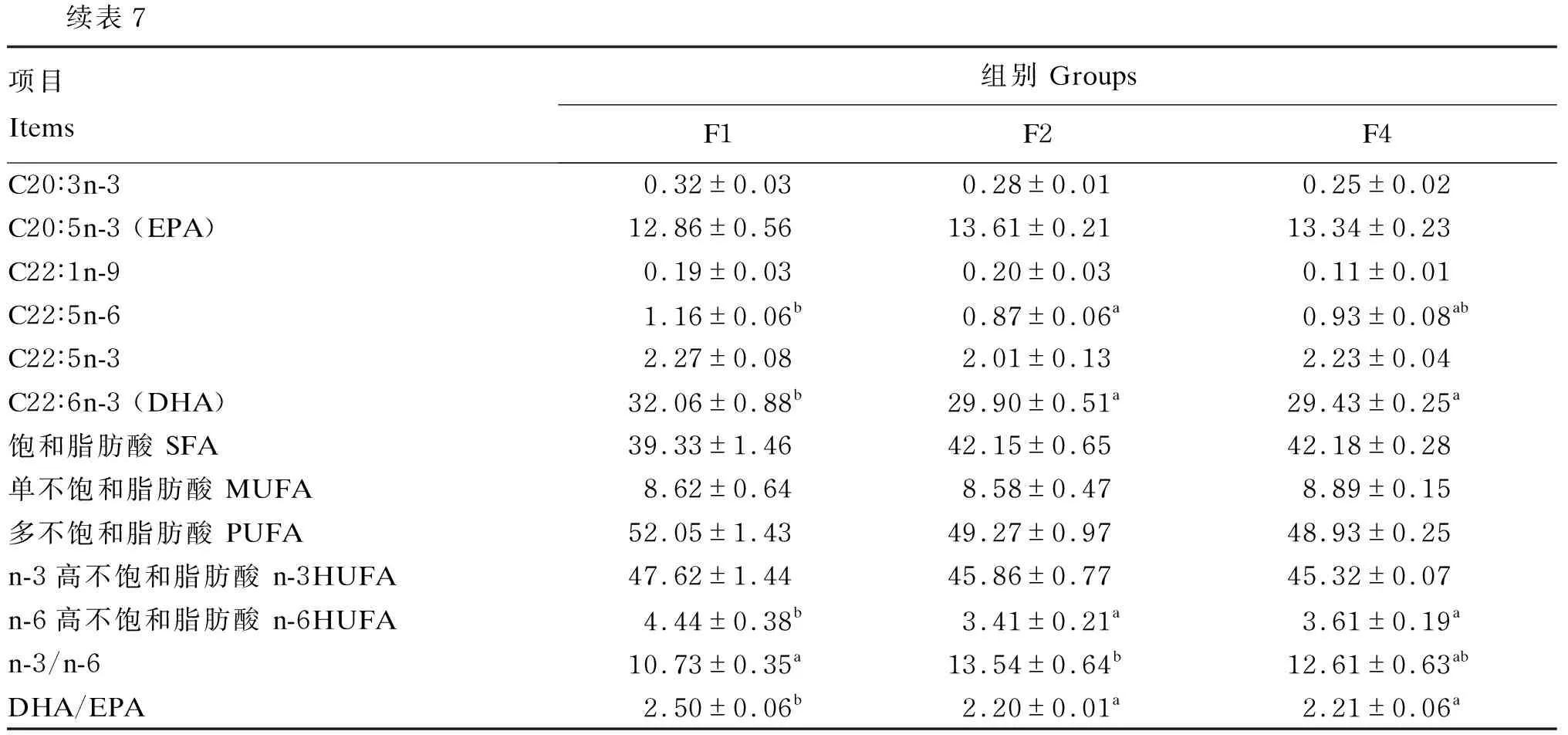

投喂频率对虎斑乌贼肝脏脂肪酸组成的影响见表8。试验结果表明,F2和F4投喂组的肝脏中EPA、MUFA含量和n-3/n-6均显著高于F1投喂组(P<0.05),而F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。F1投喂组的肝脏中DHA、SFA含量和DHA/EPA显著高于F2和F4投喂组(P<0.05),而F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。

表8 投喂频率对虎斑乌贼肝脏脂肪酸组成的影响(占总脂肪酸的百分比)

续表8项目Items组别 GroupsF1F2F4C22∶1n-91.24±0.07a1.55±0.04b1.61±0.05bC22∶5n-60.17±0.01b0.11±0.02a0.13±0.01abC22∶5n-30.76±0.01a0.99±0.07b1.02±0.03bC24∶00.15±0.010.14±0.070.10±0.02C22∶6n-3 (DHA)22.70±0.76b19.80±0.56a19.83±0.16a饱和脂肪酸 SFA33.78±0.21b29.65±0.53a29.15±0.04a单不饱和脂肪酸 MUFA25.72±0.15a29.24±0.36b29.08±0.26b多不饱和脂肪酸 PUFA40.50±0.2541.11±0.8341.78±0.28n-3高不饱和脂肪酸 n-3HUFA36.47±0.2937.41±0.8137.95±0.27n-6高不饱和脂肪酸 n-6HUFA4.03±0.05b3.70±0.04a3.83±0.06abn-3/n-69.06±0.17a10.12±0.20b9.91±0.15bDHA/EPA1.84±0.13b1.26±0.04a1.23±0.04a

2.5 投喂频率对虎斑乌贼肝脏抗氧化性能和肠道消化酶活性的影响

投喂频率对虎斑乌贼肝脏抗氧化性能和肠道消化酶活性的影响见表9。试验结果表明,各组肝脏超氧化物歧化酶活性和丙二醛含量没有显著性差异(P>0.05),F1投喂组的肝脏谷胱甘肽过氧化物酶活性显著高于F2投喂组(P<0.05),与F4投喂组没有显著性差异(P>0.05)。

各组前肠的胰蛋白酶、肌酸激酶、γ-谷氨酰转移酶和Na+,K+-ATP酶活性没有显著性差异(P>0.05)。F1投喂组的前肠α-淀粉酶、脂肪酶和碱性磷酸酶活性均显著高于F2投喂组(P<0.05),F2和F4投喂组之间没有显著性差异(P>0.05)。

表9 投喂频率对虎斑乌贼肝脏抗氧化性能和肠道消化酶活性的影响

3 讨 论

3.1 投喂频率对虎斑乌贼生长性能的影响

在适宜的投喂频率范围内,大多数鱼类的生长速率会随着投喂频率的增加而增加[12],林艳等[13]研究发现,每天投喂5次时,团头鲂(Megalobramaambycephala)的特定生长率和增重率都显著高于每天投喂1和2次的。王武等[14]在瓦氏黄颡鱼(Pelteobagrusvachellirichardson)幼鱼的研究中也发现,随着投喂频率的增加,黄颡鱼的特定生长率显著升高。许氏平鲉(Sebastesschlegeli)幼鱼的特定生长率在每天投喂4次时最高,比其他组(每天投喂1、3次和每2天投喂3次)高2.25%~15.43%[1]。本试验同样发现,当每天投喂2次(F2投喂组)时,虎斑乌贼的增重率和特定生长率都显著高于F1投喂组,这可能是因为在适宜的较高投喂频率下,虎斑乌贼每天接近或达到饱食的次数更多,使得自身获得更多的营养与能量用于体重增加[15],进而引起饵料效率的提高,这在团头鲂[13]里也有相同的结果,说明适当的提高投喂频率有利于鱼类的生长。本试验中,F2投喂组的饵料效率显著高于F4投喂组,可能是因为当投喂频率过高时,一方面,由于虎斑乌贼增加了因摄食而需要消耗的能量,使其用于生长的能量减少,并且水生生物各种活动行为频繁,能量消耗过快,不利于其自身生长,并且会增加饵料成本[16];另一方面,因为乌贼是有胃动物,胃中可以容纳较多的食物,反复多次饲喂会导致消化道内含物反射性急速移动,在未消化的情况下被排掉,从而降低了食物的转化效率,影响生长。

3.2 投喂频率对虎斑乌贼肝脏和肌肉组成成分、形态学指标及组织氨基酸组成的影响

3.3 投喂频率对虎斑乌贼组织脂肪酸组成的影响

海水鱼靠自身合成EPA和DHA的含量不能满足其自身生长的需要,必须要从食物中获得[26]。缺乏EPA和DHA会对鱼类的视觉系统和色素沉积产生不利影响,降低鱼苗捕食能力,影响神经内分泌系统发育,升高死亡率[27]。花生四烯酸(ARA,C20∶4n-6)作为高不饱和脂肪酸其中之一也影响着某些海水鱼的正常发育[28],在本研究中,随着投喂频率从每天1次升高到每天2次,乌贼肌肉和肝脏中的C20∶4n-6含量均显著降低,而F2和F4投喂组之间没有显著性差异。随着投喂频率的升高,虽然肌肉中的EPA含量没有显著性差异,但是总体表现出上升趋势,而肌肉中DHA含量和DHA/EPA显著下降,这与肝脏中的EPA和DHA含量变化相一致,表明肌肉和肝脏中脂肪酸的含量和组成有一定的正相关性,这可能跟脂肪储存及脂肪酸的选择性保留相关。鱼体脂肪酸n-3/n-6作为评价水产品质量优劣的重要因素之一,WHO/FAO推荐的水平是至少在0.1~0.2[29],在虎斑乌贼试验中,冰鲜虾和虎斑乌贼的肌肉n-3/n-6为9.01~13.54,远大于WHO/FAO的推荐值,表明冰鲜虾作为虎斑乌贼的饵料,能够满足其脂肪酸的需要量。

3.4 投喂频率对虎斑乌贼肝脏抗氧化性能和肠道消化酶活性的影响

肝脏是重要的代谢器官,是自由基产生的重要场所。自由基会导致脂肪酸的氧化[30]。丙二醛作为脂质过氧化的最终产物,具有细胞毒性[31],本研究中,虎斑乌贼肝脏丙二醛含量随着投喂频率的升高表现为升高的趋势,这表明高频率的投喂会引起肝脏氧化应激,这与团头鲂[32]肝脏丙二醛含量在每天投喂6次时达到最高的结果相一致。在鱼类研究中,超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶是评价细胞抗氧化能力的重要指标[33]。本试验中,F4投喂组肝脏超氧化物歧化酶活性最高,这会缓解由高频投喂引起的氧化应激。F2投喂组谷胱甘肽过氧化物酶活性显著低于F1投喂组,而F4投喂组与F1和F2投喂组没有显著性差异。然而,目前关于投喂频率对虎斑乌贼氧化应激确切机制的研究还比较少,需要进一步深入研究。

消化酶活性被认为是评价鱼类吸收消化食物的能力之一[34]。本研究中,3种消化酶(α-淀粉酶、脂肪酶和胰蛋白酶)活性都是随投喂频率的升高表现为先降低后升高的趋势,F1投喂组的虎斑乌贼的前肠α-淀粉酶、脂肪酶活性均显著高于其他组,但各组间胰蛋白酶活性没有显著性差异,这与灰海马(Hippocampuserectus)[35]、条石鲷(Oplegnathusfasciatus)[3]和奥尼罗非鱼(Oreochromisniloticus×O.affreus)[36]的研究结果相似。这可能是由于在较低的投喂频率下,虎斑乌贼摄入的食物不足,机体自身需要通过提高肠道消化酶活性,使食物中的营养物质被充分吸收,进而满足正常生长所需要的能量;而当摄入的食物增多时,虎斑乌贼用较低的消化酶活性就能获得满足正常生长需要的能量,这也进一步验证了与F4投喂相比,F2投喂组的虎斑乌贼对饵料的利用率更高。最近研究发现,肠道肌酸激酶、γ-谷氨酰转移酶、碱性磷酸酶和Na+,K+-ATP酶和消化酶的变化有相似的趋势[37],表明鱼在最佳投饲频率下吸收养分的能力增强。

4 结 论

综合考虑生长性能、饵料利用、肝脏和肌肉体成分、肝脏抗氧化酶活性、肠道消化酶活以及组织脂肪酸和氨基酸组成,在本试验条件下,虎斑乌贼幼体的适宜投喂频率为每天2次。