彼此独立抑或主附相依:唐律中的“枉法”与“不枉法”

刘晓林 潘峙宇

唐律将前代各色关涉“货财之利”的犯罪系统化、类型化为“六赃”,不但规定了精细的定罪量刑条文,还制定了完备的法律适用原则,使其在司法实践中易于执行。“六赃”的形成是对前代立法的归纳和总结,并被后世刑律承袭,在中国传统刑制发展史中具有极重要的地位。“枉法”与“不枉法”同为唐律“六赃”中的具体内容,皆为“正赃”之名。但有两点值得注意,首先,从各自含义与条文表述来看,“不枉法”似为“枉法”之补充;其次,从“六赃”在刑事法律规范体系中的地位与作用来看,“枉法”为律内大量具体犯罪行为比类、依据的标准或范例,所见大量“以枉法论”“准枉法论”之内容,但未见“不枉法”作为比附对象出现。综上,唐律中“枉法”与“不枉法”的关系值得深入探讨。依笔者所见,学界关于“赃罪”与“六赃”的研究非常充分,①相关成果包括但不限于:程天权:《从唐六赃到明六赃》,《复旦学报(社会科学版)》1984年第6期;周东平:《论唐代惩治官吏赃罪的特点》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》1994年第1期;陈汉生、梅琳:《我国古代法律中“赃”罪的规定》,《上海大学学报(社会科学版)》1995年第3期;吴谨伎:《六赃罪的效力》,载高明士主编:《唐律与国家社会研究》,五南图书出版股份有限公司1999年版,第161-227页。而专门就“枉法”与“不枉法”的探讨所见较少,集中于两者之间关系的研究更是阙如。基于此,笔者拟从具体的含义入手,结合唐律中关于“枉法”“不枉法”定罪量刑方面的具体内容,对两者关系试做探讨,并结合“六赃”在后世刑律中的发展,对两者关系的发展变化试做概括。

一、“枉法”与“不枉法”的含义

“枉法”一词出现甚早,传世文献中的“枉”单独使用已包含了“枉法”的基本含义;“不枉法”在传世文献中的使用较少,所见内容仅是对“枉法”现象或行为的否定表达,其出现于法典中始具有比较固定且独立的含义。

(一)传世文献中的“枉法”与“不枉法”

“枉”的基本含义为不直,《孟子·滕文公下》:“枉尺而直寻”,朱熹注曰:“枉,屈也。直,伸也。”①[宋]朱熹:《四书章句集注·孟子集注·滕文公章句下》,中华书局1983年版,第264页。《史记·孔子世家》:“季康子问政,曰:‘举直错诸枉’。”集解曰:“错,置也。举正直之人用之,废置邪枉之人。”②[汉]司马迁:《史记》卷四十七《孔子世家》,中华书局1959年版,第1935页。“直”与“枉”相对,“枉”即“不直”。③“枉”作为“不直”的用法于张家山汉简《盖庐》中亦可得见:“为吏不直,狂(枉)法式。”张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,文物出版社2006年版,第167页。既然“枉”作“不直”,自然不宜再出现“不枉”等双重否定的表述形式,这可能是“不枉”等表述形式在传世文献中使用较少的根源。

传世文献中“枉”常与“曲”“屈”互训,亦可将三者所表达之含义通用,“不直曰曲”,④[汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,十二篇下“曲部”,上海古籍出版社1981年版,第637页上、下。“枉,邪曲也。”⑤[汉]郑玄注,[唐]孔颖达疏:《礼记正义》。“枉,谓曲而不直也。”⑥同注⑤。“屈”则“引伸为凡短之称”。⑦[汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,八篇下“尾部”,上海古籍出版社1981年版,第402页上。在此基础之上,“枉”又引申为“违法曲断”,《礼记·月令》:“乃命有司申严百刑,斩杀必当。毋或枉桡,枉桡不当,反受其殃。”正义曰:“‘申,重也’,《释诂》文。云‘当谓值其罪’者,言断决罪人之时,必须当值所犯之罪。经云‘枉桡不当’,枉谓违法曲断,桡谓有理不申,应重乃轻,应轻更重,是其不当也。”⑧同注⑤。“枉”作“违法曲断”实际上已包含了“枉法”之意。将“违法曲断”进一步引申,可见“无罪而杀之”的含义,《吕氏春秋·壅塞》:“宋王因怒而诎杀之。”高诱注:“诎,枉也,无罪而杀之曰枉。”范耕研曰:“诎与屈同,今多用‘屈’也。”陈奇猷案:“谓屈杀候者。诎、屈同。”⑨[战国]吕不韦:《吕氏春秋》卷第二十三《壅塞》,陈奇猷校释,上海古籍出版社2002年版,第1579页、第1582页。

“枉法”表意核心在于“枉”,其表述形式及表达内容皆是自“枉”之基本含义基础上引申而来。即“枉法”作不直、不正之法,或者引申为不遵守法律,那么与“不枉”相同,“不枉法”等双重否定的表述形式在传世文献中的使用也比较少。“枉法”亦有与“曲法”“屈法”相同的用法,《史记·酷吏列传》:“所爱者,挠法活之;所憎者,曲法诛灭之。”⑩[汉]司马迁:《史记》卷一百二十二《酷吏列传》,中华书局1959年版,第3135页。《梁书》:“主上屈法申恩,吞舟是漏。”⑪[唐]姚思廉:《梁书》卷二十《陈伯之传》,中华书局1973年版,第314页。“枉法”及相似表述其行为主体多指官员。⑫需要注意的是,枉法的主体也可以是常人。《三国志·魏书·庞淯传》裴松之注:“皇甫谧《列女传》曰:酒泉烈女庞娥亲者,……娥亲抗声大言曰:‘枉法逃死,非妾本心。今雠人已雪,死则妾分,乞得归法以全国体。虽复万死,于娥亲毕足,不敢贪生为明廷负也。’”参见[晋]陈寿撰,[宋]裴松之注:《三国志》卷十八《魏书十八·庞淯传》,中华书局1959年版,第548-549页。“枉法逃死”是赵娥所说,与“非妾本心”联系起来,“枉法”显然是赵娥对于自己行为的评价。但“枉法”用作描述非官吏行为的情况并不多见。虽然“枉法”与“曲法”“屈法”等词汇表达了基本相同的含义,但正史文献中“枉法”一语出现的频次远远多于其他表述;另,“枉法”作为法律术语或侧重于一类犯罪行为时表达了更加具体的含义。《史记·滑稽列传》:“……又恐受赇枉法,为奸触大罪,身死而家灭。”①[汉]司马迁:《史记》卷一百二十六《滑稽列传》,中华书局1959年版,第3201页。又《汉书·刑法志》:“吏坐受赇枉法,守县官财物而即盗之,已论命复有笞罪者,皆弃市。”②[汉]班固:《汉书》卷二十三《刑法志》,中华书局1962年版,第1099页。“大罪”与“身死”将“枉法”作为犯罪行为的性质表达得非常清晰;“弃市”则更是将“枉法”与法定刑对应,其性质是确定的。从记载中可以看到,“枉法”与“受赇”密切相关,甚至形成了“受赇枉法”的固定表述形式。此非孤例,许慎释“赇”为:“㠯财物枉法相谢也。”段玉裁注:“枉法者,违法也。法当有罪,而以财求免,是曰赇。受之者亦曰赇。《吕刑》:五过之疪惟来。马本作惟求,云有请赇也。按上文惟货者,今之不枉法赃也。惟求者,今之枉法赃也。”③[汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,六篇下“贝部”,上海古籍出版社1981年版,第282页下。又《左传·昭六年》:“夏有乱政,而作《禹刑》。商有乱政,而作《汤刑》。”正义曰:“夏、商之有乱政,……至有以私乱公,以货枉法。”④[周]左丘明传,[晋]杜预注, 【唐】孔颖达正义:《春秋左传正义》。可见,“以财求免”是为“枉法”,又见“以货枉法”之固定表述,其含义与“受赇枉法”相同。因此,传世文献中所见作为犯罪行为的“枉法”似乎内嵌了“受财”的固定含义。

传世文献中关于“不枉法”的记载非常少,所见内容皆与具体犯罪行为及其处罚相关,《陈书·宣帝本纪》:“甲寅,诏曰:‘旧律以枉法受财为坐虽重,直法容贿其制甚轻,岂不长彼贪残,生其舞弄?事涉货财,宁不尤切?今可改不枉法受财者,科同正盗。’”⑤[唐]姚思廉:《陈书》卷五《宣帝本纪》,中华书局1972年版,第94页。从中可以看出:南陈刑律中规定有“不枉法受财”的犯罪行为及相应处罚;南陈为了加重量刑,始将“不枉法受财”的处罚规定为“科同正盗”。从含义来看,“不枉法”应当是“枉法”作为立法语言并形成固定含义之后才出现的,其含义仅局限于法律术语。也就是说“受财枉法”或“受赇枉法”的固定表述产生之后,作为立法语言的“不枉法”表达的是“受财不枉法”或“不枉法受财”。

(二)竹简秦汉律中的“枉法”

唐之前刑律全本不存,为我们系统考察作为立法语言的“枉法”“不枉法”带来了一些困难,竹简秦汉律中,仅见“枉法”的相关内容。《岳麓秦简》中的“枉律令”是“枉法”更加具体的表述形式,区别仅在于“法”所指为法律规范,而“律令”侧重具体法律形式。竹简秦汉律中所见之“枉法”皆与“受人货财”“受赇”连用,可见作为法律术语或犯罪行为的“枉法”必然包含“受财”。另外,不但“受财枉法”之官员要受到处罚,“货者”“行赇者”亦受处罚,这与前述段玉裁对于“受赇枉法”的注释内容是一致的。就受赇、行赇的具体处罚来看,两者未有区别,皆“坐赃为盗”。即“各依所盗赃数论罪”。⑥睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简·释文》,文物出版社1990年版,第96页。虽然竹简秦汉律中未见“不枉法”的相关表述,却不能因此否定秦汉律中可能对“不枉法”有明确规定与处罚。但近些年陆续出土、公布的秦汉简牍法律文书量已非常大,从中未见关于“不枉法”的内容,可以推测,即使秦汉律中有“不枉法”的表述,也应当是极少的。

(三)唐律中的“枉法”与“不枉法”

竹简秦汉律中所见“枉法”的内容于唐律中皆可得见,如秦汉律中“受者”与“货者”,“受赇”与“行赇”皆“坐赃为盗”。唐律在作为总则的《名例》一篇对此有原则性规定,《名例》“彼此俱罪之赃”条(32):《疏》议曰:“……依法:与财者亦各得罪。此名‘彼此俱罪之赃’,谓计赃为罪者。”⑦本文涉及唐律原文皆引自[唐]长孙无忌等:《唐律疏议》,刘俊文点校,中华书局1983年版。文中仅注篇名、条标、总条文数,为避繁杂不再一一标明出处。需要注意的是:竹简秦汉律中所见的“坐赃”与唐律中的“计赃为罪”含义一致,即“各依所盗赃数论罪”。①睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简·释文》,文物出版社1990年版,第96页。“坐”为“坐罪”之意,“赃”为“赃物”或“赃数”,其与唐律“六赃”之“坐赃”并非一事,②睡虎地秦简与张家山汉简中还见有涉及“坐臧(赃)”的其他内容。参见睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简·释文》,文物出版社1990年版,第96、124页。张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,文物出版社2006年版,第29页、第35页、第45页。概括两者区别:秦汉律中的“坐赃”为计罪标准或量刑标准,唐律中的“坐赃”概括地表述了一类犯罪行为。《唐律疏议·杂律》“坐赃致罪”条(389)《疏》议曰:“然坐赃者,谓非监临主司,因事受财,而罪由此赃,故名‘坐赃致罪’。”以目前的材料来看,唐律中的“坐赃”与秦律中所见的“坐赃”并无直接的渊源关系。

《唐律疏议》中“枉法”出现93次、“不枉法”出现20次,相关内容涉及《名例》《职制》《户婚》《贼盗》《诈伪》《断狱》《杂律》7篇总计31条律文。关于两者的具体含义,有两点需要注意:

首先,“枉法”与“不枉法”皆为律内“正赃”或“赃罪正名”,《名例》“以赃入罪”条(33)《疏》议曰:“在律,‘正赃’唯有六色:强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临及坐赃。”《杂律》“坐赃致罪”条(389)《疏》议曰:“赃罪正名,其数有六,谓:受财枉法、不枉法、受所监临、强盗、窃盗并坐赃。”就条文表述来看,两者相互独立且并列于“六赃”之内。“枉法”与“不枉法”皆是就“受财”而论,这与前述传世文献中所见之含义一致,且与竹简秦汉律中的“枉法”具有非常清晰的沿袭痕迹。“以赃入罪”即“以财入罪”“货财之利谓之赃”,③[唐]房玄龄等:《晋书》卷三十《刑法志》,中华书局1974年版,第928页。财、货涉及不当之利则为赃。且“以赃入罪”条还包含了比较具体的内容,即所受之“财”或“赃”是可计量的,计量标准直接决定着量刑。若未“受财”则非“枉法”,《户婚》“监临娶所监临女”条(186):“枉法娶人妻妾及女者,以奸论加二等。”监临主司娶人妻妾女而枉法之行为并未以“监临主司受财枉法”定罪量刑,而是“以奸论加二等”,《名例》“称反坐罪之等”条(53):“称‘以枉法论’及‘以盗论’之类,皆与真犯同。”可以看到立法将“枉法娶人妻妾女”视同“奸罪”,若官吏枉法但未受财便转化为其他犯罪。此处,立法为何不将“枉法娶人妻妾女”仍做“枉法”处理?或者说为何不将所受之“女色”视作“财”?最直接的考虑大概是“女色”无法与其他“货财之利”一样“计赃论罪”。

其次,“枉法”与“不枉法”的行为主体仅为监临主司,即《职制》“监主受财枉法”条(138)律《疏》所谓:“统摄案验及行案主典之类”。“监临主司”包括“有禄”与“无禄”两类,其区别为“应食禄者,具在《禄令》。若令文不载者,并是无禄之官”。若非监临主司,则不是“枉法”,《杂律》“坐赃致罪”条(389)《疏》议曰:“非监临主司,因事受财,而罪由此赃,故名‘坐赃致罪’。”向监临主司行财求枉法之人,亦为坐赃而非枉法,《职制》“有事以财行求”条(137):“诸有事以财行求,得枉法者,坐赃论;不枉法者,减二等。”“枉法”与“不枉法”是集中于监临主司受财行为的不同量刑情节。④当然,对于独立犯罪行为与量刑情节的区分是置于现代刑法理论的视野之下做出的判断,传统刑事立法未必以此为基础。结合前述“枉法”作为立法语言所表达的含义,这一点是非常清晰的。“枉法”的核心在于“受财”,律《疏》将“枉法”解释为“受有事人财而为曲法处断”,将“不枉法”解释为 “虽受有事人财,判断不为曲法”。法律规范中的“枉法”就是“受财”的同时又“曲法”,“不枉法”即虽然“受财”但“不曲法”。因此,以现代刑法理论审视,“受财”是独立的犯罪行为,而“枉法”与“不枉法”是“受财”的不同量刑情节。⑤钱大群对此有相似观点:“‘枉法’与‘不枉法’只是情节轻重不同的两种‘受贿’罪。”参见钱大群:《唐律疏义新注》,南京师范大学出版社2007年版,第369页。钱氏将“枉法”与“不枉法”认定为情节是值得肯定的,但又将其作为“两种‘受贿’罪”,则值得进一步探讨。不同情节自然是在同一犯罪行为、同一罪名中才有区别的意义,既然作为两种不同的犯罪行为与罪名,再区分不同情节的意义何在?

二、“枉法”与“不枉法”的量刑

唐律中关于“枉法”与“不枉法”的处罚内容集中规定于《职制》“监主受财枉法”条(138),其中详细列举了具体的刑种与刑等。另外,作为“六赃”的具体内容,“枉法”与“不枉法”应当是作为其他犯罪行为定罪量刑的标准而被广泛参照的。因此,对于量刑就有两方面内容需要探讨:一是“枉法”“不枉法”本身的量刑;二是比附其定罪量刑的其他犯罪行为。

(一)监临主司受财枉法、不枉法

《职制》“监主受财枉法”条(138)集中规定了受财枉法、不枉法的量刑内容:

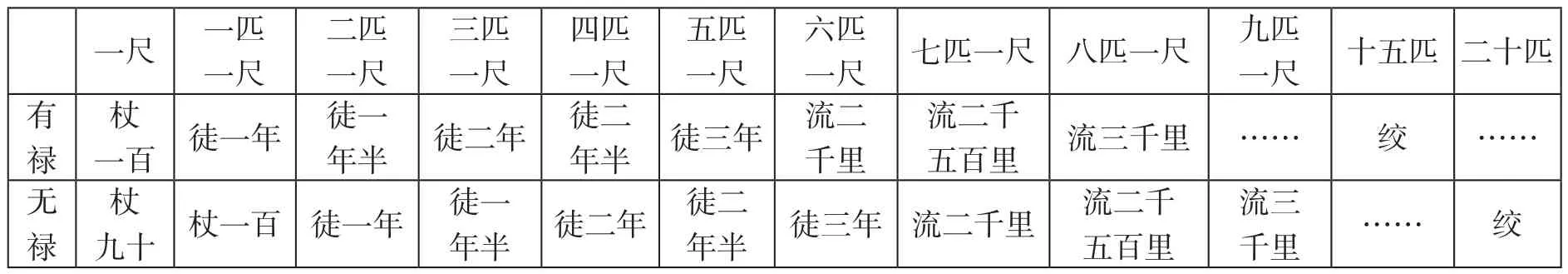

诸监临主司受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞;不枉法者,一尺杖九十,二匹加一等,三十匹加役流。无禄者,各减一等:枉法者二十匹绞,不枉法者四十匹加役流。

监临主司既包括有禄官吏亦包括无禄官吏。监临主司受人财物而曲法处断,具体行为内容有两方面需要注意:首先,“受财”须在“枉法”之前,否则“准枉法论”而不同与“真枉法”;其次,“受财”与“枉法”当具有直接的因果关系,否则“以受所监临财物论”。《职制》“事后受财”条(139):“诸有事先不许财,事过之后而受财者,事若枉,准枉法论;事不枉者,以受所监临财物论。”量刑方面,受财一尺即予以处罚,受财数额增加一匹、量刑增加一等。有禄官受财八匹一尺、无禄官受财九匹一尺,处以流三千里,《名例》“称加减”条(56):“加者,数满乃坐,又不得加至于死。”《疏》议曰:“虽无罪止之文,唯合加至流三千里,不得加至于死。”律文规定有禄官受财十五匹、无禄官受财二十匹,处以绞刑,因此有禄官受财八匹一尺不满十五匹、无禄官受财九匹一尺不满二十匹,皆处以流三千里,量刑不再变化。有禄官受财超过十五匹(含十五匹)、无禄官受财超过二十匹(含二十匹),处以绞刑,受财数额增加,量刑不再变化。唐律中监临主司受财枉法具体量刑详见表1:

表1.监临主司受财枉法量刑详表

监临主司受财不枉法的量刑情况较之“枉法”简单,仅是起刑点与刑等累加标准有异,唐律中监临主司受财不枉法具体量刑详见表2:

表2.监临主司受财不枉法罪刑详表

通过对“枉法”与“不枉法”具体量刑的分析,“枉法”是“监临主司受财”行为的典型形态,也是定罪量刑的重点关注内容,立法对其行为在时间、因果关系方面规定了非常详细的限定条件。“不枉法”仅是对“监临主司受财枉法”的补充,意图在于强化对于“监临主司受财”行为的处罚,其基本逻辑在于监临主司只要受财即予处罚,律设“不枉法”一方面是为了避免出现“监临主司受财”而不被处罚的情况;另一方面是强调刑罚个别化,即“不枉法”与“枉法”量刑方面的差别。与前引《陈书·宣帝本纪》中的“不枉法受财”相比,“受财不枉法”应当在行为主体、量刑等方面较之前代立法有比较明显的发展。从“枉法”与“不枉法”的具体量刑来看,两者在入罪与起刑时差异并不明显,但在到达量刑上限时呈现出比较明显的区分度,“不枉法”并不适用死刑。

(二)比附“枉法”定罪量刑的行为

唐律中未见比附“不枉法”定罪量刑的内容,律内比附“枉法”量刑的行为主要是“以枉法论”与“准枉法论”之行为,《名例》“称反坐罪之等”条(53):“称‘准枉法论’‘准盗论’之类,罪止流三千里,但准其罪,并不在除、免、倍赃、监主加罪、加役流之例。称‘以枉法论’及‘以盗论’之类,皆与真犯同。”由于唐律客观具体、一事一例的立法体例,律内存在大量与监临主司受财枉法相同、相似的行为并未明确列举具体处罚内容。对于这些行为,主要是通过“以枉法论”“准枉法论”的技术性手段定罪量刑,同时,律内大量存在的此类技术性手段也是“枉法”在刑事法律规范体系内典型地位的表现。

律称“准枉法论”者,强调的是与“枉法”相似但不同,律《疏》载:“如此等罪名,是‘准枉法’、‘准盗论’之类,并罪止流三千里。但准其罪者,皆止准其罪,亦不同真犯。”监临主司受财枉法的法定最高刑为绞,但“准枉法论”量刑上限为流三千里。另外,附加处分以及刑罚计量方面,“准枉法论”与“枉法”亦有区别,“并不在除名、免官、免所居官,亦无倍赃,又不在监主加罪及加役流之例。其本法虽不合减,亦同杂犯之法减科。”律称“以枉法论”者,强调的是与“枉法”相同,律《疏》载:“所犯并与真枉法、真盗同,其除、免、倍赃悉依正犯。其以故杀伤、以斗杀伤及以奸论等,亦与真犯同,故云‘之类’。”律内称“以枉法论”者,不仅量刑与“枉法”完全相同,附加处分以及刑罚计量方面亦完全相同。律内比附“枉法”量刑的行为及条件、限制等具体情况详见表3:

表3.比附“枉法”定罪量刑详表

表内有一处表述形式并非严格的“以枉法论”,《贼盗》“恐喝取人财物”条(285):“若知有罪不虚,恐喝取财物者,合从真枉法而断。”其所述“真枉法”表达了与“以枉法论”相同的含义,又在同条内将“真枉法”与“准枉法”相对,因此,“合从真枉法而断”是“以枉法论”的一种特殊表述形式。

律内称“准枉法论”者,各条在定罪方面并无具体限制,仅是根据《名例》的内容在量刑方面“罪止流三千里”;律内称“以枉法论”者,各条多有限制条件,只有“赃重”“入私”或“入己”者,才是“枉法”。所谓“入私”“入己”即“货财之利”未入官,《户婚》“差科赋役违法”条(173)《疏》议曰:“称‘入私’,不必入己,但不入官者,即为入私。”所谓“赃重”即计赃以“枉法”论之量刑重于本条所规定的量刑才能“以枉法论”,如《户婚》“里正官司妄脱漏增减”条(153)《疏》议曰:“计赃得罪,重于脱漏增减口罪者”。可见,立法对于涉及官吏枉法之量刑选择方面有明显的重刑偏向。

根据《名例》中对于“以枉法论”所做的总则性规定,计赃达到法定数量可适用死刑,但有4条律文明确限制了死刑适用,“至死者加役流”,《名例》“应议请减(赎章)”条(11)《疏》议曰:“加役流者,旧是死刑,武德年中改为断趾。国家惟刑是恤,恩弘博爱,以刑者不可复属,死者务欲生之,情轸向隅,恩覃祝网,以贞观六年奉制改为加役流。”律设加役流原本即替死之刑,从相关条文内容来看,其立法沿革轨迹极为清晰。立法在绞刑与流三千里之间又设加役流,对于“枉法”具体行为量刑的区分度更加明显。就加役流与流三千里的执行内容来看,“常流唯役一年,此流役三年,故以加役名焉”①[唐]李林甫等:《唐六典》(上)卷六,陈仲夫点校,中华书局2014年版,第185页。。可见,立法对于涉及官吏枉法之量刑选择并非仅是单纯的重刑偏向,而是针对具体行为通过技术性手段分别确定相应刑罚。

三、“枉法”与“不枉法”的关系

唐律中“枉法”与“不枉法”同为“六赃”中的具体类型,皆为“正赃”之名,从刑事法律规范中所规定的具体犯罪行为及其类型化的过程来看,两者在律内应该具有相同的地位。但从各自的含义、律内出现的频次以及量刑的具体内容来看,②根据前文统计,唐律中“枉法”出现的频次是“不枉法”的近5倍,值得注意的另一个问题是律内涉及“不枉法”的条文绝大多数都出现了“枉法”。“枉法”在律内的独立地位非常明显,而“不枉法”似乎仅是对“枉法”的补充。因此,在对各自含义与具体量刑内容有初步探讨后,有必要进一步对两者的关系进行专门梳理。

首先,从表述形式方面来看,“不枉法”作为表示刑事法律规范中一类犯罪行为的概念,除了与“枉法”具有相同的行为主体以外,这一概念以“监临主司受财枉法”为标准与对比模式。“不枉法”的表述形式由“不”与“枉法”组成,“枉法”的外延与内涵在律内规定得非常清晰,“不”作为前缀,除了表达单纯的否定以外,“不枉法”的行为描述方式还暗含了这样一种逻辑:“非此即彼”,即所有监临主司受财的行为若不是“枉法”,都属于“不枉法”的范畴。从逻辑关系来看,“枉法”与“不枉法”是对“监临主司受财”行为所做的完全划分,律文先列举了“监临主司受财而枉法”的处罚,其表述形式是完整的,之后所列举“不枉法”的处罚是对“监临主司受财枉法”的补充。结合律文的具体表述,我们也能看出“枉法”与“不枉法”之间的关系。《杂律》“坐赃致罪”条(389)《疏》议曰:“赃罪正名,其数有六,谓:受财枉法、不枉法、受所监临、强盗、窃盗并坐赃。”值得注意的是律《疏》中的表述形式,为何表述为“受财枉法、不枉法”而不是“受财枉法、受财不枉法”?结合《职制》“监临主司受财枉法”条(138)的内容,这种表述大概暗含两层含义:首先,“枉法”与“不枉法”统一于“监临主司受财”行为,是“监临主司受财”的两种具体量刑情节;其次,“枉法”是“监临主司受财”行为的典型形态,也是定罪量刑的重点关注内容,“不枉法”是“枉法”的补充。

其次,从“六赃”在律内的地位与功能来看,《杂律》“坐赃致罪”条(389)《疏》议曰:“赃罪正名,其数有六,谓:受财枉法、不枉法、受所监临、强盗、窃盗并坐赃。”可见“枉法”“不枉法”与其他“六赃”的具体内容皆为“赃罪正名”,这是其在律内的地位。至于“赃罪正名”的具体表现,《名例》“以赃入罪”条(33)《疏》议曰:“在律,‘正赃’唯有六色:强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临及坐赃。自外诸条,皆约此六赃为罪。”“六赃”是律内所存在的“定型化了的典型”,一部律内涉及“货财之利”的犯罪行为繁多,立法未必一一列举具体处罚,而是将典型者类型化为“六赃”,“计赃为罪者虽多,归纳为六种之赃……其他罪名或从,或同,或论以,或准此赃。即计赃定刑时,亦依据六赃之法。”①戴炎辉:《唐律通论》,戴东雄、黄源盛校订,元照出版有限公司2010年版,第306页。“六赃”是律内赃罪的量刑依据,“六赃”之外的赃罪多归附其定罪量刑,此认识基本已成为共识。相关论述还可参见程天权:《从唐六赃到明六赃》,《复旦学报(社会科学版)》1984年第6期;吴谨伎:《六赃罪的效力》,载高明士主编:《唐律与国家社会研究》,五南图书出版股份有限公司1999年版,第164页。根据前文的分析,我们对律内存在的大量“以枉法论”与“准枉法论”的内容已有比较清晰的认识,但唐律中未见“以不枉法论”或“准不枉法论”的表述,更加引起我们注意的是“不枉法”是唐律“六赃”中唯一未作为比附对象的“赃罪正名”。“以枉法论”与“准枉法论”的内容上文已述,经初步统计,律内“以强盗论”出现16次、“以窃盗论”出现8次、“准窃盗论”出现3次、“以受所监临财物论”出现18次、“坐赃论”出现119次。也就是说,“不枉法”并未与其他赃罪一样成为相似犯罪行为定罪量刑过程中比类、依据的标准或范例。因此,“不枉法”作为“六赃”之一与其在律内的功能、地位是极不相称的。

从表述形式与“六赃”的地位与功能来看,律设“不枉法”应当是为了完善对于监临主司受财行为的处罚,为了避免个别受财行为漏于法网之外而以“不枉法”的描述方式将“监临主司受财枉法”之外的“监临主司受财”行为一概纳入应受处罚的范畴。进一步来说,应当将“枉法”与“不枉法”共同作为构成“监临主司受财”行为的有机整体来置于“六赃”当中予以评价,惟此才能充分体现出“枉法”与“不枉法”在规范体系中的功能与地位。

四、余论:“不枉法”在后世刑律中的发展

基于律《疏》对“六赃”解释,我们在探讨唐律中的“枉法”与“不枉法”时,往往认为两者是相互独立的“赃罪正名”,在此基础之上对其各自含义与定罪量刑的具体内容进行分析。在这种探讨的过程中,会产生一些难于解释的现象,并有可能导致我们对唐律中“枉法”与“不枉法”及两者之间关系的认识有所偏差。从含义、表述形式及定罪量刑的具体内容来看,两者的内在联系是极为密切的,立法者对于“枉法”的态度也是极为清晰的。只有将“枉法”与“不枉法”作为构成“监临主司受财”行为的有机整体并置于“六赃”中予以评价,才能充分体现出两者在规范体系中的功能与地位。

这里还有一个需要稍作交代的问题,后世刑律继承了唐律“六赃”的体系与内容,其中“不枉法”的独立性逐渐强化,这在定罪量刑方面的表现非常明显。关于“六赃”具体赃名、量刑以及计赃等方面的变化,清人薛允升、沈家本以及当代学者都有详细论述,①相关内容可参见[清]薛允升:《唐明律合编》卷十一,怀效锋等点校,法律出版社1999年版,第244页。[清]《沈家本全集》第四卷《明律目笺·受赃》,中国政法大学出版社2007年版,第510-511页。程天权:《从唐六赃到明六赃》,《复旦学报(社会科学版)》1984年第6期。兹不赘述。值得注意的是“以不枉法论”“准不枉法论”及相关内容开始出现且律内适用逐渐频繁,这应当是最为明显却反而被忽视的现象。《宋刑统·职制律》“枉法赃不枉法赃”条后附“臣等参详”:“今后,应缘检括田苗、差役、定税、送帐过簿、了末税租、团保捉贼、供造僧帐,因以上公事率敛人钱物入己,无所枉曲者,请以不枉法论。”②岳纯之:《宋刑统校证》,北京大学出版社2015年版,第154页。此条为《宋刑统》所见唯一比附“不枉法”论罪的内容,其出现于“参详”中,表明是对原有条文的修正。元代刑律中,比附“不枉法”定罪量刑的内容逐渐增多,《元史·刑法志》载:“诸上司及出使官,于使所受其燕飨馈遗者,准不枉法减二等论,经过而受者各减一等,从台宪察之。”③[明]宋濂等:《元史》卷一百二《刑法志一》,中华书局1976年版,第2611页。又:“诸办课官,侵用增余税课者,以不枉法赃论罪。”④[明]宋濂等:《元史》卷一百四《刑法志三》,中华书局1976年版,第2650页。“不枉法”在后世刑律中独立性逐渐强化,在“六赃”中的地位与功能也发生了改变,但这一变化是随着“六赃”本身的结构性变化而出现的。明律中,仍存“六赃”之名,但较之唐“六赃”已大有不同。《明史·刑法志》载:“贪墨之赃有六:曰监守盗,曰常人盗,曰窃盗,曰枉法,曰不枉法,曰坐赃。”⑤[清]张廷玉等:《明史》卷九十三《刑法志一》,中华书局1974年版,第2283页。随着“六赃”本身内容与结构的变化,刑律中“枉法”与“不枉法”之间的关系已呈现出较之唐代截然不同的面貌。嘉靖七年七月,都察院题称:“枉法、不枉法,则所重在法,而责之在官。守法之人,未尝在官而责之以守法,则不可坐以此罪也。虽责以守法,而于事似枉而非其枉者,则准枉法论。于事不枉者则准不枉法论。如事后受财及求索条内准不枉法准枉法之类是也。”⑥[清]薛允升:《唐明律合编》卷十一,怀效锋等点校,法律出版社1999年版,第246页。从中可以明显地看到,明“六赃”中“枉法”与“不枉法”已不存在主附相依的关系,两者并列且相对的划分非常明确,比附“不枉法”定罪量刑的具体形式在律内的适用已非常频繁。⑦清人王明德将清律内“以不枉法论”者做了汇集,大致包括:《邮驿》“多支禀给”条:凡出使人员多支禀给者。《邮驿》:“承差转雇寄人”条:凡承差起解官物、囚徒、畜产,不亲管送,其同差人自相替、放,取财者。《受赃》“在官求索借贷人财物”条:凡监临官吏接受所部内馈送土宜礼物因事而受者;其出使人于所差去处接受馈送土宜礼物因事而受者。《受赃》“因公科敛”条:凡有司官吏人等,非因公科敛人财物入己者;若馈送人虽不入己者。《受赃》“尅留盗赃”条:凡巡捕官已获盗赃,不解官而入己者。《诈伪》“诈传诏旨”条:诈传各衙门言语得财者。《杂犯》“嘱托公事”条:若当该官吏、监临势要为人嘱托,不曲法而受赃者。参见[清]王明德:《读律佩觿》卷五 “以不枉法论”,何勤华等点校,法律出版社2001年版,第171-182页。“枉法”与“不枉法”之间关系的变化,是随着“六赃”具体内容与自身结构的变化而产生的,这也是古代刑律发展变迁的具体表现。