悬吊运动对腰段脊髓损伤患者平衡功能的疗效

湖北省中西医结合医院康复医学科,湖北 武汉 430015

随着中国社会的发展和工业化进程的加速,因车祸或意外事故所致的脊髓损伤的发病率急剧上升,常造成患者截瘫或四肢瘫。尽管在当前的医疗条件下,脊髓损伤患者的早期死亡率有明显下降,但是在损伤后的功能恢复,尤其是行走能力的恢复方面,尚未取得重大突破,导致患者的生活质量和社会活动参与能力显著下降[1],这是当前康复治疗中急需解决的重点问题。平衡功能作为影响站立和行走的主要因素之一[2],一直受到学者的关注。根据人体解剖结构,在脊髓损伤患者中,腰段及腰段以下平面脊髓不完全性损伤患者最有可能恢复站立和行走功能。

悬吊运动是一种将部分身体悬吊在绳索上,在不稳定的状态下对核心肌群进行训练的治疗方法,主要应用于运动系统和神经系统疾病的康复治疗和运动员体能训练[3]。将悬吊运动应用于偏瘫患者以促使其恢复平衡功能,已取得良好的疗效[4]。本课题组的临床观察发现,悬吊运动在促使脊髓损伤患者恢复平衡功能方面同样有效。为此,本课题组开展了这项随机对照试验以探讨悬吊运动联合常规康复治疗对腰段脊髓损伤患者平衡功能的疗效。

1 资料与方法

1.1 病例选择标准

1.1.1 病例纳入标准

(1)符合2011年美国脊髓损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)脊髓损伤分级诊断标准[5],损伤级别为C级以上;(2)腰段不完全性脊髓损伤术后>1个月;(3)能够独自坐立;(4)无视力障碍;(5)无认知障碍;(6)能够依从治疗;(7)无严重的心、脑、肺疾病及其他并发症;(8)脊髓损伤已进入恢复期,无需佩戴胸腰段支具;(9)髂腰肌及股四头肌肌力>3级;(10)患者签署知情同意书。

1.1.2 病例排除标准

(1)脊髓损伤病情不稳定;(2)患者沟通能力差,不能配合治疗;(3)肢体肌力过弱而不能完成悬吊运动训练。

1.2 研究对象及随机分组

研究对象为2014年6月—2015年9月在湖北省中西医结合医院康复医学科门诊和住院部接受康复治疗的符合病例选择标准的腰段不完全性脊髓损伤术后>1个月的35例患者。35例患者在湖北省中西医结合医院或外院接受腰段不完全性脊髓损伤手术治疗,手术方式为腰背部切开复位加钉棒系统内固定;术后切口愈合良好,内固定牢固。35例患者均在术前接受磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查,符合腰段脊髓损伤诊断。

采用随机数字表法,将35例患者随机分入悬吊运动组和常规康复治疗组:悬吊运动组17例,接受常规神经营养治疗、常规康复治疗和悬吊运动治疗;常规康复治疗组18例,接受常规神经营养治疗和常规康复治疗。

本研究获得湖北省中西医结合医院医学伦理委员会的批准(批准号:D0126L140623)。

1.3 治疗方法

2组患者均接受常规神经营养治疗(神经节苷脂钠注射液静脉滴注,40 mg/d,治疗12周)和常规康复治疗(包括截瘫肢体综合训练、肌力训练、关节松动训练和平衡训练,45 min/次,1次/d,6 d/周,共治疗12周)。

悬吊运动组在常规神经营养治疗和常规康复治疗基础上,增加悬吊运动治疗(45 min/次,1次/d,6 d/周,共治疗12周)。悬吊运动治疗包括腰背肌训练、腹部肌群训练和关节周围肌群训练。(1)腰背肌训练:让患者仰卧于治疗床上,使其腰背部置于1条弹力带上,双足分别置于1条弹力带上,将患者整个躯体吊起,此时要求患者双手放松、躯干用力以维持整个躯体的水平状态,同时通过改变双足弹力带位置,延长力臂,增加训练难度;患者躯体用力维持10 s后缓慢放松,训练1次定义为1组,每一个位置均做5组训练。(2)腹部肌群训练:让患者仰卧于治疗床上,将其臀部和小腿中上段分别置于1条弹力带上,吊起下半身,同时要求患者做引体向上运动,双手尽量碰触双膝,连续训练5次定义为1组,每组训练之间间隔30 s,共做5组训练。(3)关节周围肌群训练:让患者仰卧于治疗床上,使其髋部和膝关节分别置于1条弹力带上,吊起下半身,并设置髋部和膝关节距离床面的高度,要求患者用力维持此高度1 min,训练1次定义为1组,每组训练之间间隔90 s,共做5组训练。

所有的康复治疗均由经过培训的富有经验的治疗师完成,且治疗师不参与研究设计。

1.4 观察指标

采用计时起立行走测试(timed up and go test,TUG)和Berg平衡量表对2组患者接受康复治疗前以及康复治疗第4、8和12周的平衡功能进行评估。由同一名评估员进行评估并予以记录。

TUG:让受试者从坐位站起,行走3 m后,转身走回原座位前坐下,对这一过程进行计时;时间越长,表明患者的平衡功能和移动功能的障碍程度越严重。

Berg平衡量表:对平衡功能中的站起、坐下、无支持站等14项功能进行评估,每一项功能的评分范围为0~4分,总分为0~56分;评分越高,表明患者的平衡功能越好。

1.5 统计学方法

2 结 果

2.1 悬吊运动组与常规康复治疗组基线临床资料的比较

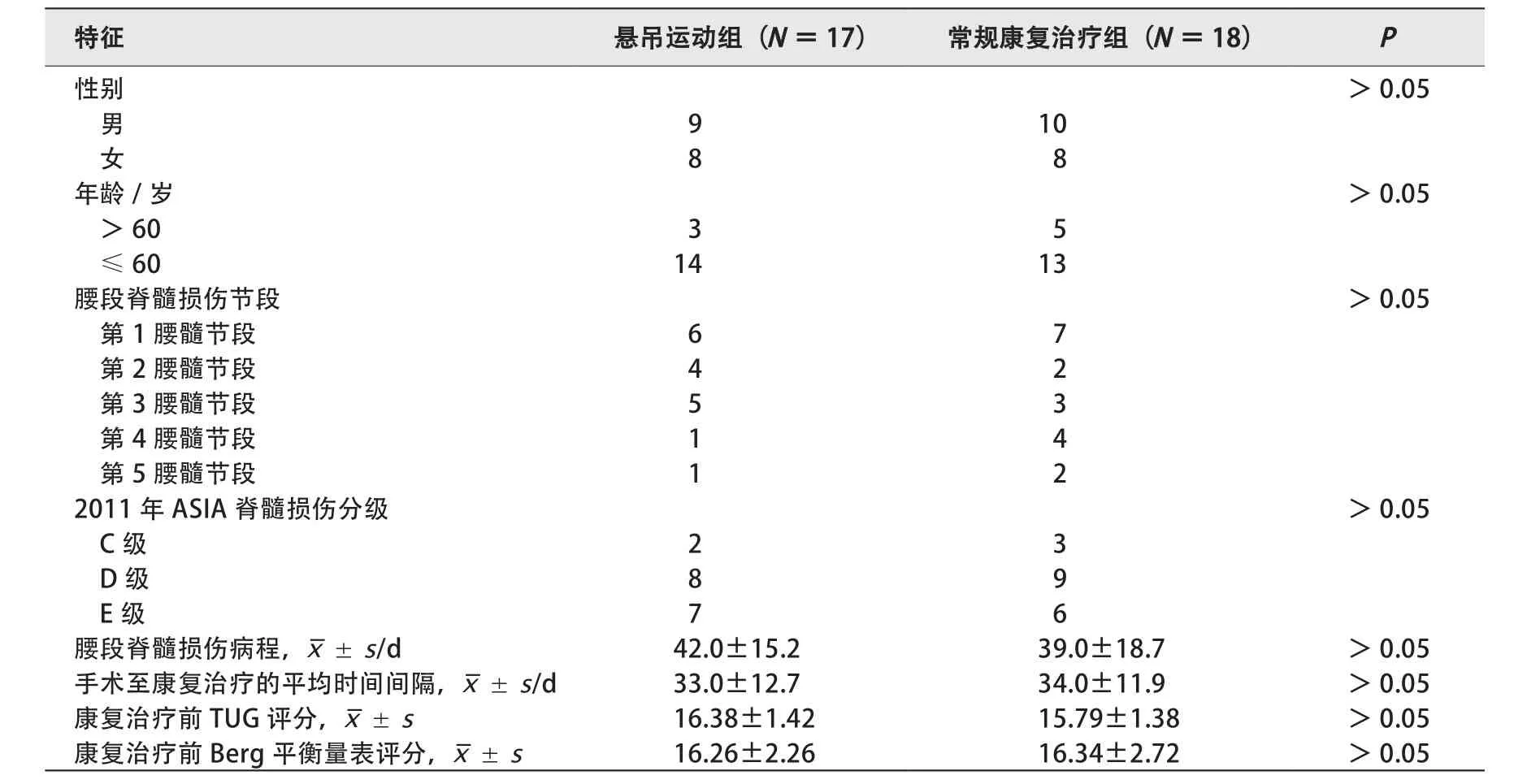

悬吊运动组17例,平均年龄为53.4岁;常规康复治疗组18例,平均年龄为52.7岁。2组患者的性别、年龄、腰段脊髓损伤节段、2011年ASIA脊髓损伤分级、腰段脊髓损伤病程、手术至康复治疗的平均时间间隔、康复治疗前TUG评分和康复治疗前Berg平衡量表评分的差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。

2.2 悬吊运动组与常规康复治疗组疗效的比较

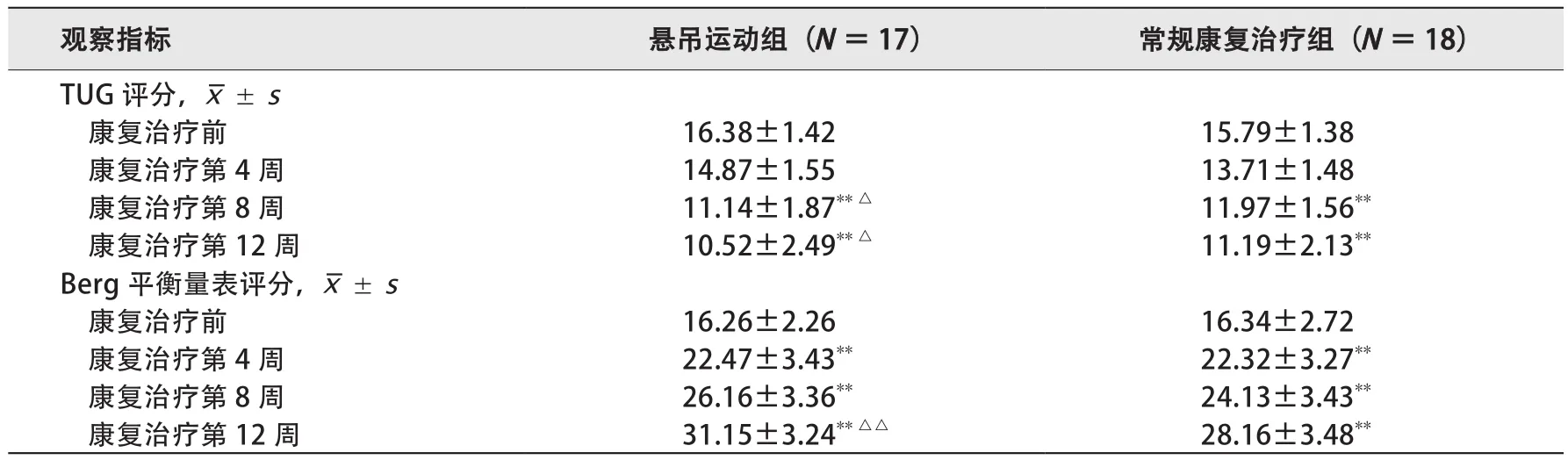

悬吊运动组与常规康复治疗组患者在康复治疗第8和12周的TUG评分均较治疗前显著降低(P<0.01),第4、8和12周的Berg平衡量表评分均较治疗前显著升高(P<0.01),见表2。康复治疗第8和12周,悬吊运动组TUG评分较常规康复治疗组显著降低(P<0.05,表2);康复治疗第12周,悬吊运动组Berg平衡量表评分较常规康复治疗组显著升高(P<0.01,表2)。由此可见,悬吊运动联合常规康复治疗能够显著改善腰段脊髓损伤患者的平衡功能。

表1 悬吊运动组与常规康复治疗组基线临床资料的比较 (n)

表2 悬吊运动组与常规康复治疗组腰段脊髓损伤术后患者康复治疗前后TUG评分及Berg平衡量表评分的比较 ( ± s)

表2 悬吊运动组与常规康复治疗组腰段脊髓损伤术后患者康复治疗前后TUG评分及Berg平衡量表评分的比较 ( ± s)

注:悬吊运动组接受常规神经营养治疗、常规康复治疗和悬吊运动治疗;常规康复治疗组接受常规神经营养治疗和常规康复治疗。TUG:计时起立行走测试。**P<0.01,与同组康复治疗前比较;△P<0.05,△△P<0.01,与常规康复治疗组同期比较。

观察指标 悬吊运动组(N =17) 常规康复治疗组(N =18)TUG评分,± s康复治疗前 16.26±2.26 16.34±2.72康复治疗第4周 22.47±3.43** 22.32±3.27**康复治疗第8周 26.16±3.36** 24.13±3.43**康复治疗第12周 31.15±3.24**△△ 28.16±3.48**± s康复治疗前 16.38±1.42 15.79±1.38康复治疗第4周 14.87±1.55 13.71±1.48康复治疗第8周 11.14±1.87**△ 11.97±1.56**康复治疗第12周 10.52±2.49**△ 11.19±2.13**Berg平衡量表评分,

3 讨 论

由于脊髓解剖位置的关系,对于腰段及腰段以下不完全性脊髓损伤患者而言,髂腰肌及股四头肌肌力部分或全部保留为其站立提供了可能,通过借助下肢矫形器具[6]的补偿,站立已不再困难。此时,平衡功能的优劣就直接决定了患者能否独立站立和行走。身体的平衡功能受到肌力、肌张力、感觉功能、关节和神经等多种因素的共同支配。脊髓损伤后,损伤平面以下的肌力和感觉功能均出现不同程度的减退,中枢神经受损引起神经传导阻滞和本体感受效率下降,触觉输入和敏感度下降,空间感知能力减弱,这些均可直接影响患者的平衡功能[7]。因此,应当采取综合性的治疗策略对脊髓损伤患者进行平衡训练;而传统的康复治疗手段却过于单一,不能对肌力、感觉功能和神经控制能力等进行全面地锻炼,其疗效欠佳。

本研究采用悬吊运动联合常规康复治疗或单纯的常规康复治疗对腰段脊髓损伤患者的平衡功能进行康复训练,结果显示悬吊运动组和常规康复治疗组患者接受康复治疗后的平衡功能均较治疗前显著改善,尤以悬吊运动组的疗效更优。悬吊运动的主要训练内容就是核心肌力训练[8],通过使用弹力带,使患者的躯体处于一种不稳定的状态,并在此状态下要求患者完成各种动作,以此增强其核心肌群及关节周围肌群的肌力以及对这些肌群的控制力,同时通过变换不同的空间位置以诱发深感觉和复合觉。1985年就有学者提出了“脊柱稳定性”的概念,并建立了“三亚系统模型结构”学说;1992年,又正式提出了“核心稳定性”的概念。经由体育运动研究的完善,这些概念和学说已被广泛地应用于体育训练,具有稳定脊柱和骨盆以及提高身体控制能力和平衡功能[9]、预防运动损伤、降低能量消耗、提高身体的变向和位移速度的作用。随后,“核心肌群”理论被广泛地引入医学领域,通过研究发现核心肌群训练可强化伸肌、肌肉及筋膜系统,提高人体的平衡功能和躯干的稳定性[3]。悬吊运动就是以核心肌群训练为主要理论依据的新型治疗方法,通过选择不同弹力的弹力带、变换弹力带的放置位置以及调整训练时间,可以发挥增强核心肌群肌力、增强肢体稳定性、增强神经支配和控制能力、促进本体感觉功能恢复以及增强髋关节和膝关节平衡控制能力的作用。(1)悬吊运动可增强核心肌群肌力。脊髓损伤患者往往会接受腰椎后路切开手术,术后被要求制动休息,由此不可避免地会导致其核心肌群肌肉受损及萎缩,并出现肌力下降,进而导致其平衡功能和控制能力下降。在进行悬吊运动训练时,由于患者躯体的支撑面处于不稳定状态,因此难以维持姿势和固定重心;此时,要求患者在不同的动作状态下对躯体姿势和重心进行调整,则患者必须通过持续地控制腰背和腹部周围的肌肉以稳固重心、维持姿势;通过选择不同弹力的弹力带和变换弹力带的放置位置以延长力臂,并逐渐增加训练的难度,从而达到加强训练效果的作用。这种动态的训练方式可有效锻炼患者的核心肌群,且其安全性也更高[10]。(2)悬吊运动可增强肢体稳定性[11]。开始运动时,神经系统的启动先于动作的产生,并通过相关肌肉的协同作用以提前维持肢体的稳定性。脊髓损伤患者的神经控制能力较差,各组肌肉的启动时间不一,因而失去了运动前对肢体的控制能力。悬吊运动通过变换弹力带的放置位置,可使各肌群适时地按需及依序收缩,从而有效地改善肢体的稳定性和静态平衡功能。(3)悬吊运动可增强神经支配和控制能力。悬吊运动时,由于患者的躯体处于不稳定状态,因此需要其不停地调节各肌群以实现协同收缩;同时,通过变换弹力带的放置位置以强化患者核心肌群的肌力,提高神经对肌肉的准确支配能力以及对肌肉的募集能力,从而改善动态平衡功能。(4)悬吊运动可促进本体感觉功能的恢复。悬吊运动时的空间维持、运动和视觉反馈[12]可有效促进关节位置觉的恢复,改善动态平衡功能。(5)悬吊运动可增强髋关节和膝关节的平衡控制能力[13]。肌肉骨骼肌系统通过踝关节动作、髋关节协同动作和跨步动作这3大动作模式以维持站立反应性平衡。脊髓损伤患者的下肢肌力及肌肉协同性出现不同程度的下降,而悬吊运动通过在关节周围放置弹力带,为肢体创造不稳定运动支点,通过构建完整的专项运动链以进行强化训练,增强运动时的肌力和能量由核心向四肢传输的效率,提高肢体的运动协同性,促进下肢关节平衡控制能力的恢复[14]。

综上所述,悬吊运动通过改善患者的平衡功能、协调能力、本体感受能力、运动神经控制能力、肌力和关节活动能力,提高其平衡功能和生活质量。与常规康复治疗相比,悬吊运动可同时对影响平衡功能的各项因素进行训练,因此其疗效更佳。

悬吊运动相较于常规的平衡训练,更加强调对神经控制能力、肌力及耐力、身体平衡及协调能力以及本体感觉进行精细的协同训练,其核心是加强动态稳定性和提高腰髋部肌肉收缩力,因此只适用于腰背部稳定、髂腰肌及股四头肌肌力较好的腰段脊髓损伤患者。鉴于本研究样本量较小、随访时间较短,且缺乏来源于人体平衡功能检测仪的客观数据,因此今后还需开展进一步的研究以验证本研究的结果。