特大型城市铁路枢纽格局优化调整研究

——以上海为例

郎益顺

0 引言

铁路枢纽是城市对外交通的重要组成部分。特大城市铁路枢纽除了完成国家干线铁路的组织之外,还要兼顾区域一体化以及铁路参与城市和市域乃至客运的功能。目前,长三角地区的国家干线铁路日趋成熟,各地积极响应国家号召,推进了城际轨道交通对接和互联互通;同时,随着沿海地区的产业转型,城市货运结构轻型化、集装化的趋势已很明显,铁路货运在向定班直达、弱化编组等方面转型。上海作为我国最大的城市以及国际航运中心、全球最大的集装箱港,如何统筹好铁路功能和总图,需要兼顾国家、长三角、市域的轨道互联互通和推进运输方式转型。

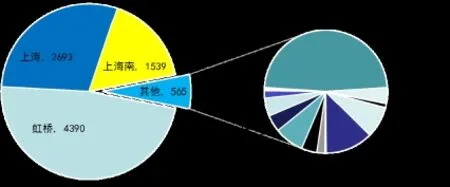

上海枢纽是东部沿海地区最大的枢纽站,既是京沪线和沪杭线的终点,又是我国远洋航运和沿海南北航线的中心。上海铁路枢纽目前有沪宁通道、沪杭通道等共5条铁路引入,枢纽内有273 km支线和专用线,并经过南翔编组站集结;有上海站、上海南站、上海虹桥站3个主要客站,芦潮港集装箱中心站及北郊、桃浦、闵行、杨浦等货运站[1](图1)。以京沪高铁、沪宁城际、沪杭客专等为代表的长三角区域铁路网的规划建设有力地推动了区域经济一体化发展,提高了区域经济整体的竞争力。铁路客运量以年均7.1%的速度增长,铁路对外综合客运占比稳步提升,目前占比约52%,但铁路客站功能过度集中,且参与城市客运的程度有待加强。上海铁路货运系统正处于从低效能的传统模式向高速化、物流一体化、多式联运、高效的国际先进的货运模式转型期,铁路货运量逐年下降[2]。

为进一步发挥上海作为国际大都市的功能,需要将城市和周边区域统筹起来,形成相互依存、互相推动、共同发展的格局。交通运输已成为联系中心城区与周边区域的重要方面,而上海铁路枢纽作为交通运输的重要环节,总图规划研究尤为重要。

随着《中长期铁路网规划》和《长江三角洲城市群发展规划》的出台,以及上海城市化发展进程和功能的逐步完善,上海对周边地区的影响已超出城市行政区划范围,需要主动融入长三角区域协同发展,强化铁路系统的互联互通。2017年已获国家批复的《上海市城市总体规划(2017—2035年)》指出,需要在城市空间格局优化的基础上,加快上海市的铁路发展、扩大上海的铁路通道能力、完善上海铁路路网布局,支撑和带动重点地区的发展[3]。作为特大型城市的上海,铁路枢纽优化需要重点处理好枢纽格局与城市空间、上海枢纽与长三角区域协同以及铁路枢纽与城市交通衔接等3方面的关系。

1 枢纽格局与区域及城市发展关系

铁路枢纽格局是依据区域及城市经济社会发展规划、城镇体系规划及城市总体规划、综合交通运输规划等进行综合确定的,与区域及城市的发展关系密切。1876年我国第一条铁路——淞沪铁路于上海建成以来,上海铁路建设与城市同步发展。为加强上海市与长三角地区的紧密联系并发挥上海对全国的辐射和服务功能,使上海服务全国和铁路服务上海有机结合,实现铁路跨越式发展战略和铁路网发展规划,上海铁路枢纽格局一直在优化调整。

1.1 加强国家及区域联系, 完善铁路通道建设

图1 上海铁路枢纽布置现状示意图

国家《中长期铁路网规划》于2004年经国务院审议通过,规划“四纵四横”的客运专线和环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区等3个城际客运系统。沪宁、沪杭城际铁路的出现源于对铁路运输分工及对长三角城镇密集区发展需求的研究思考[4],2006年国家批准了铁道部的《长江三角洲城际铁路网规划》,将沪宁城际铁路作为近期建设的主要项目。上海铁路枢纽在《上海市城市总体规划(1999—2020)》提出的“五个方向、七条通道”的基础上,在沪宁、沪杭方向各增加1条铁路通道,形成“五个方向、九条干线”的线网布局。

1.2 城市空间布局优化, 形成多主多辅的客运枢纽体系

新中国成立以来,每一次城市总体规划的修编,都对铁路系统提出了优化完善的设想。但因受当时条件的限制,这些方案未能得到全面的实施。当时,由于城市开发的重心仍在浦西,铁路系统的主框架一直没有跨越黄浦江。1984年规划方案延续了之前的规划方案,客站规划方案强化了南北分工的构想,客站为“二主二辅”。1990年代在中央决策开发开放浦东新区的背景下,在龙阳路设浦东客站,规划上海枢纽的客站调整为“三主二辅”。2000年以后,为适应城市空间结构优化,疏解中心城铁路枢纽交通压力,增设虹桥综合交通枢纽,优化调整浦东客运枢纽并与浦东机场结合,形成“四主多辅”的格局。

1.3 产业结构调整和资源环境紧约束推动货站外迁, 建设集装箱中心站

图2 上海铁路客站旅客年发送量构成图

为适应黄浦江两岸功能布局调整,经各方协调,铁路南浦货站搬迁至位于新闵—吴泾支线闵行站以南、剑川路以北、昆阳路以西的地块。随着城市产业结构的调整,工业区大量外迁,杨浦区内货运需求大幅度下降;上海市中心城分区规划中,该地区土地置换为地区公共服务中心,货站功能和铁路何杨支线废除。配合西北副中心的规划建设,上海西货场功能外移至黄渡。铁道部运输局下成立中铁集装箱公司,在全国主要的交通枢纽城市设立集装箱中心站,开行集装箱直达列车。借力洋山深水港的建设,以及浦东铁路一期的建成,芦潮港集装箱中心站率先建成运营。

2 全球城市对铁路枢纽发展的要求

伴随着全球城市城市空间结构的演化,上海面临着城市扩张带来的人口、交通等可持续发展问题,需要不断强化铁路在对外客运中的主导作用[5]。同时,面临资源与环境的紧约束,需要不断提升铁路在货运中的分担比重。

2.1 扩大对外辐射扇面, 强化枢纽地位

全球城市需要形成“枢纽型功能引领、网络化设施支撑、多方式紧密衔接”的交通网络,以区域交通廊道引导空间布局。结合国家《中长期铁路网规划》和《上海市城市总体规划(2017—2035年)》,新增沪苏湖铁路西向辐射苏浙环太湖流域及安徽方向、北沿江铁路联系苏北、沪舟甬通道联系宁波方向,形成“五个方向、十二条干线”的线网布局。在既有上海站、上海南站、上海虹桥站的基础上,结合浦东国际机场规划建设浦东综合交通枢纽,实现铁路客站与机场功能的整合,扩大浦东国际机场对长三角区域的服务功能。

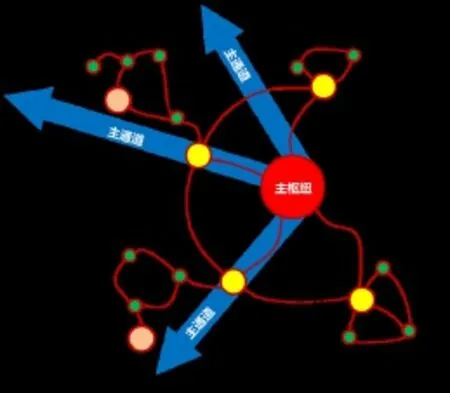

2.2 完善辅助枢纽功能, 增强对城镇的带动与引导作用

根据《上海市城市总体规划(2017—2035年)》,需要结合沪宁、沪杭、沪湖等重要区域廊道,进一步提升嘉定、松江、青浦等地区城镇的综合性服务功能和对近沪地区的辐射服务能力。全球城市的铁路枢纽布局,需要根据国家铁路运输组织要求及沿线城镇发展,进一步优化铁路客站布局,重点强化铁路客运辅站的功能,完善交通设施配套,增强与城市交通的衔接整合能力。实现嘉定新城、松江新城、青浦新城、南桥新城等综合性节点城市具有复合功能的铁路辅助枢纽,同时通过城际线实现与近沪地区的互联互通,承担主城区、城镇圈与长三角区域乃至部分主要对外交通方向的城际交通与市内交通的衔接功能[6]。

2.3 结合产业转型及空间布局, 优化铁路货站布局, 支撑产业物流发展

现状铁路货运场站主要分布在主城区浦西的北部地区,其中大部分位于外环内。桃浦、北郊、杨浦、军工路、何家湾、张庙、杨行等位于城市北部地区的货运站,承担了全市铁路货运到发量的70%左右。随着产业转型及空间布局调整,主要的货源点调整至外环以外,需要进一步优化调整铁路货站布局,支撑产业物流发展,减少对城市的影响。

图3 主辅枢纽功能模式分析图

3 上海铁路枢纽总图格局优化调整思路与对策

根据城市和铁路系统发展的目标,针对发展中存在的主要问题,综合考虑城市形态、城市定位、交通功能和运输能力等因素,研究确定规划区域内枢纽体系和分工,提出铁路枢纽总图优化的思路与对策。

3.1 明确铁路枢纽层级, 实现客货运枢纽

由“单点扩张”向“衔接整合”转变

现状铁路对外通道集中于沪宁、沪杭两个通道,呈“U”型放射状。铁路客运量主要集中于上海站、上海南站、上海虹桥站3大客运主站[7],旅客发送能力已接近饱和,但上海西站、安亭北站、松江南站等客运辅站的功能尚未发挥(图2)。

为解决客运枢纽功能过度集中的问题,增强上海东部综合客运枢纽功能,强化新城对外交通服务能力,以“东西分解、两翼加强”为基本原则,实现客运枢纽由“单点扩张”向“衔接整合”转变,构建多枢纽体系,优化形铁路客运枢纽布局(图3)。重点是强化沪宁、沪杭通道上安亭北站、松江南站等辅助客站的功能,同时分方向、分通道布局新增南部(奉贤)和北部(宝山)辅助客运枢纽,重点完善向南、向北对外服务,强化铁路枢纽对新城对外交通联系的服务功能[8](图4)。

3.2 结合城市转型升级, 调整铁路支线及专用线为城市客运线路功能

轨道交通城际线应利用既有铁路资源,充分发挥既有铁路的富余能力。路网规划应结合枢纽内既有铁路利用的可能性,和枢纽内货运布局调整方案情况等方面综合考虑。上海铁路枢纽现状有浦东铁路一期(阮巷—芦潮港段),并有南何、何杨、北杨、淞沪、金山、新闵、吴泾7条支线(其中金山支线改造为快速轨道交通,命名为22号线)。随着全市城市功能转型升级,传统产业功能逐步转移,未来铁路货运量仍将进一步下降,以北部地区为典型代表的铁路支线功能逐步弱化,规划取消何杨支线、新日支线。结合城际线网络规划,在既有金山铁路的基础上,对南何支线、北杨支线、浦东铁路、芦潮港支线等升级改造,开行市域列车。根据铁路货场布局,保留吴泾支线、新闵支线,并设置外高桥铁路专用线,增强集疏港能力。

3.3 强化设施互联互通, 改变尽端式交通结构, 扩大城际交通服务的广度和深度

借鉴东京铁路规划和运营经验,在1.6万km2的都市圈范围形成了1 500 km JR(Japan Railway)线,1 200 km私铁以及214 km新干线的市域铁路网络(图5)。在网络间的互联互通方面,通过大力修订各项关键技术标准,为线路网互联互通留出条件。

长三角区域一体化趋势下,区域交通格局将由单极中心走向多极中心,并逐步进入网络化发展阶段。规划以长三角城市群、上海大都市圈[9]、上海市域等3个空间层次为服务重点,做大轨道交通城际线网络,依托轨道交通城际线与干线铁路互联互通并与大都市圈城际线贯通运营,实现多网融合,形成“网络化、组团式、多中心、集约型”的空间布局。以“五个方向、十二条干线”铁路通道和“九射、十三联”的城际线网络为基础(图6),规划“互联互通”车站或节点,扩大城际交通服务的广度和深度,实现20万以上人口的城镇基本均有服务。同时,改变上海尽端式交通结构,构建开放式、网络化交通格局,新城以独立节点城市纳入长三角城镇体系中[10](图7),并建立与近沪约150 km范围的一体化都市圈城际网络,深入城市中心、副中心、新市镇布设枢纽站点,例如金山支线深入万体馆地区,外环线设会展、七宝等站,与苏南、嘉兴等市域铁路实现合网,进而实现国家铁路、地方铁路、市域轨道的多网融合、多模式运营,更好地服务城镇圈交通。

图4 枢纽布局优化分析图

图5 东京都市圈轨道交通示意图

3.4 立足货运发展趋势, 调整货场布局, 服务港口集疏运、城市物流、兼顾重大件运输

图6 上海城际线网络规划示意图

图7 上海大都市圈城际网络规划图

随着产业结构的调整,上海铁路货运的主要需求是港口集疏运和城市物流,兼顾重大件运输。根据国际经验和上海特点,铁路货运的发展趋势是直达化、班列化、集装化,海铁联运是重点服务对象。需要逐步推进铁路货运场站整合,融入区域城市空间、用地规划,进行综合开发,优化城市空间布局结构。综合考虑上海城市发展的特点及国内外铁路货运发展的经验,上海铁路货运场站布局应适应城市总体规划和经济发展的需求,减轻货物运输对城市交通和环境的压力,对枢纽货运系统布局和规模进行整合,规划建设外高桥、芦潮港集装箱中心站,构建北、西南、南部3个货运系统(图8)。

图8 铁路货站优化调整分析图

图9 铁路技术作业站调整分析图

适应“客内货外”及铁路货运功能外移的发展趋势,京沪、沪昆货运功能向外转移至沪通、沪乍杭铁路,既有京沪、沪昆铁路服务城际间客运功能,可兼顾部分城市物流。南翔编组功能弱化,由路网型编组站已弱化为地区型编组站,近期维持南翔编组站功能和规模,远期逐步弱化外分解编组功能。随着沪通铁路的建设,远期取消南翔编组站的编组功能,编组功能两翼分解,在沿江、沿海两个方向设置辅助编组系统,重点保障沿江、沿海方向集装箱运输集结和编组需求(图9)。

4 结语

上海随着城市发展的演进,城市实力持续提升,城市功能不断完善,国际影响力和竞争力也日益提高,成为正在崛起中的全球城市。上海面临着通过重组城市空间来完成中心城区部分功能向新城转移,缓解人口、交通等问题的压力。铁路运输作为特大型城市重要的对外交通运输方式,需要发挥其在综合运输中的功能。而铁路枢纽格局优化调整是一项战略工程,对建设卓越的全球城市目标的实现具有重要意义,需要有大思路和大格局。针对特大型城市铁路枢纽优化调整目标,交通规划需要从保障型向引导型转变,枢纽布局需要由“单点扩张”向“衔接整合”转变,线路引入需要从“尽端式”向“互联互通”转变,货运服务要从“小、散、乱”向“客内货外”和“场站整合”转变。充分发挥铁路枢纽对客货运系统整合、城市空间引导、地区开发带动、产业物流支撑的作用,满足上海建设全球城市的发展要求。