转售价格维持违法推定之论证优度评判

——评海南省物价局与海南裕泰科技饲料有限公司行政处罚纠纷案

兰磊/华东政法大学知识产权学院

2017年12月11日海南省高级人民法院对海南省物价局与海南裕泰科技饲料有限公司物价行政处罚纠纷案作出二审判决。1. 海南省物价局与海南裕泰科技饲料有限公司物价行政处罚纠纷案(以下简称“裕泰案”),海南省高级人民法院(2017)琼行终1180号行政判决书。二审法院认为,转售价格维持2. 转售价格维持(resale price maintenance,以下简称RPM)是纵向垄断协议的一种典型形式。“所谓转售价格维持,是指生产商或供应商在将产品出售给分销商或零售商时,对后者向第三人进行转售时的价格进行限制的情形。”黄勇、刘燕南:《关于我国反垄断法转售价格维持协议的法律适用问题研究》,《社会科学》2013年10期,第82页。一般认为,转售价格维持包含四种情形:固定转售价格、最低转售价格维持、最高转售价格维持和推荐转售价格(建议零售价)。后两种行为通常被认为具有较大的促进竞争效果,《反垄断法》对此也未作列举性规定,理论界普遍认同适用合理原则分析。以下提到RPM如无特别说明仅指固定转售价格和最低转售价格维持。无须以排除、限制竞争效果为要件。我国实务界关于RPM应采用何种归责模式——本身违法还是合理原则——的争论再添变数,3. 本身违法和合理原则是域外反垄断法发展起来的两种垄断协议的归责模式(也称违法确认原则)。简言之,合理原则(rule of reason)是在综合考察案件全部事实的基础上认定一项限制是否具有合理性,不具合理性的协议才构成违法;本身违法原则(per se illegality)是一种认为某类协议具有排除、限制竞争效果的不可反驳的推定,只要证明涉案协议在形式上构成特定的行为类型即可直接认定违法。对应传统法学的分析方法,合理原则采用个案认定方式,本身违法采用违法推定方式。由原来司法系统坚持适用合理原则、4. 参见北京锐邦涌和科贸有限公司与强生(中国)医疗器材有限公司垄断协议纠纷案(以下简称“强生案”),上海市高级人民法院(2012)沪高民三(知)终字第63号民事判决书;东莞市横沥国昌电器商店诉东莞市晟世欣兴格力贸易有限公司案(以下简称“格力案”),广州知识产权法院 (2015)粤知法商民初字第33号民事判决书。行政执法系统坚持适用本身违法原则5. 参见参见贵州物价局关于“茅台价格垄断罚款”公告(2013年第1号);周锐:《四川发改委公布罚单五粮液价格垄断受罚2.02亿》,http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20130222/163014620367.shtml,最后访问日期2015年3月20日;《合生元等乳粉生产企业违反《反垄断法》限制竞争行为共被处罚6.6873亿元》,国家发改委网站,http://xwzx.ndrc.gov.cn/xwfb/201308/t20130807_552992.html,最后访问日期2015年3月20日;上海市物价局行政处罚决定书第2520140077号;《部分眼镜片生产企业转售价格行为被依法查处》,来源:http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201405/t20140529_613562.html,最后访问日期2015年9月25日;《一汽-大众销售有限责任公司及部分奥迪经销商在湖北省实施价格垄断被查处》,http://www.hbpic.gov.cn/chn201201110924533/article.jsp?articleId=45084,最后访问日期2015年3月20日;2015年4月20日江苏省物价局处罚决定[2014]苏价反垄断案2号(奔驰案);2016年12月5日国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2016]8号(美敦力案,本案有对于排除限制竞争效果的结论性描述);2017年08月30日江苏省物价局行政处罚决定书[2016]苏价反垄断案1号(Vivo案)。的局面,转变为法院系统也出现了裂变。

这一判决把一个拷问学术界良久的问题再次闪亮地摆在人们面前:认定RPM究竟是否需要以排除限制竞争效果为要件?

一、判决引发的问题

(一)案件事实

2017年2月28日海南省物价局作出琼价监案处[2017]5号《行政处罚决定书》,认定裕泰公司与经销商之间签订的饲料产品销售合同要求经销商的销售价服从公司指导价,认为“此行为排除限制经销商销售同一品牌‘裕泰’鱼饲料之间的价格竞争,违反了《中华人民共和国反垄断法》6. 以下简称《反垄断法》。本文中如无特别说明,所引用法律条款均为《反垄断法》中的条款。第14条第(一)项的规定,构成了与交易相对人达成‘固定向第三人转售商品的价格’垄断协议的行为”。物价局虽然提到“排除限制经销商销售同一品牌‘裕泰’鱼饲料之间的价格竞争”,但这只是一个结论性的表述,并未做任何证据方面的分析;并且任何RPM都必然排除限制品牌内价格竞争,这是RPM的内在运作机制所在,仅以此为由认定排除限制竞争,显然是推定任何RPM均构成垄断协议。因此,物价局对RPM采用本身违法原则。

裕泰公司不服处罚决定,向海口市中级人民法院提起行政诉讼。一审判决认为应采用合理原则:7. 海南省物价局与海南裕泰科技饲料有限公司物价行政处罚纠纷案,海南省海口市中级人民法院(2017)琼01行初681号行政判决书。“对于反垄断法第14条所规定的垄断协议的认定,不能仅以经营者与交易相对人是否达成了固定或者限定转售价格协议为依据,而需要结合该法第13条第二款所规定的内容,进一步综合考虑相关价格协议是否具有排除、限制竞争效果。”

海南省物价局不服一审判决,向海南省高级人民法院提起上诉。二审法院撤销一审判决。二审法院认为,“双方争议的焦点在于反垄断法第14条8. 《反垄断法》第14条:“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格;(三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。”学理上把前二项称为列举项,把第三项称为兜底项。所规定限制固定转售价格的垄断协议是否以该法第13条第二款规定的‘排除、限制竞争’为构成要件。”法院对此作出否定的回答。

(二)判决要旨

为解决其归纳的上述争议焦点,二审法院从四大方面进行了论证。9. 前三个理由分别以“首先”、“其次”、“再次”引出并各自独立成段,第四个理由紧接其后并独立成段。

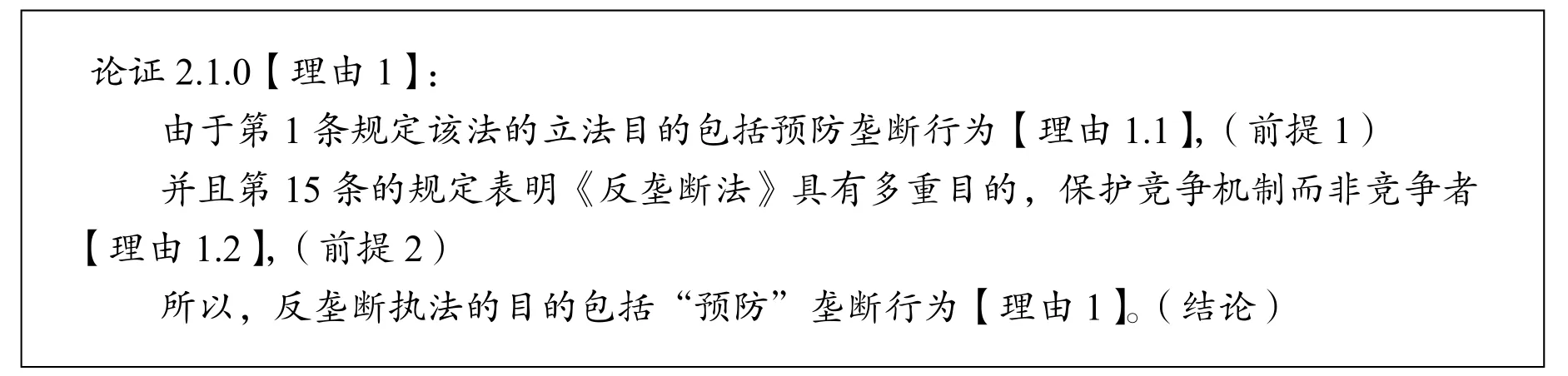

第一,反垄断执法的目的之一是“预防”垄断行为10. 二审判决书理由1部分的结论是,“反垄断执法机构对垄断行为进行规制的原因在于实现反垄断法的上述立法目的,即对垄断行为不仅须‘制止’,而且须‘预防’”。因此,虽然法院在为此提供的理由中提到维护消费者利益和公共利益、多重目的等,但二审法院在理由1中真正突出强调的是《反垄断法》的“预防”功能。【理由1】。理由有二。其一,第1条明确规定《反垄断法》的立法目的“不仅包括‘制止’垄断行为,还包括‘预防’垄断行为、维护消费者利益和社会公共利益”11. 二审判决书给“预防”二字加上引号,应视为法院突出强调了《反垄断法》的“预防”功能。【理由1.1】;其二,第15条豁免条款进一步说明该法具有“多重目的,其保护的对象是竞争机制而非竞争者,最终受益的是消费者和社会公众”【理由1.2】。

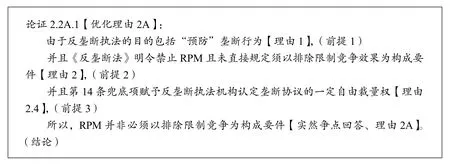

第二,《反垄断法》关于垄断协议的规定表明,该法直接将RPM视作垄断协议并明令禁止,并且未直接规定排除限制竞争效果是构成要件【理由2】。理由有四。其一,第3条列举三类垄断行为时“仅经营者集中要求‘具有或者可能具有排除、限制竞争效果’,对垄断协议并无该限制条件”【理由2.1】;其二,第14条将列举对象(RPM)“表述为‘垄断协议’而非‘协议’,从逻辑上说符合该条明确列举情形的已属垄断协议”【理由2.2】;其三,第14条对列举项使用“禁止”的表述,“表明我国反垄断法对于垄断协议持积极的否定态度”【理由2.3】;其四,兜底项表明“反垄断执法机构在认定垄断协议上拥有一定的自由裁量权”【理由2.4】。

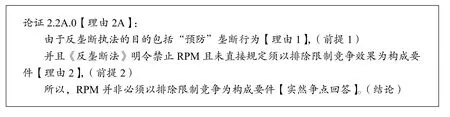

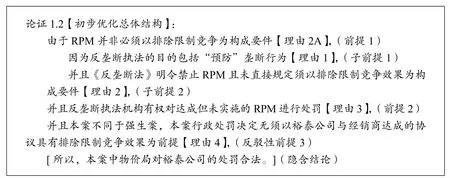

在以上两方面理由的基础上,法院得出结论:“为实现反垄断法预防和制止垄断行为、维护消费者和社会公共利益等立法目的【理由1.1、理由1.2】,在无法条明确规定的情况下【理由2】,不能得出反垄断执法机构所认定的纵向垄断协议必须以排除、限制竞争为构成要件这一结论。”可以简化为“RPM并非必须以排除限制竞争为构成要件”【实然争点回答】。为作区分,我们把判决书所列的这个以理由2为基础的第二个理由(实际是二审法院对争点的回答)称为理由2A。

第三,《反垄断法》关于垄断协议的处罚规定表明,反垄断执法机构有权处罚达成但未实施的垄断协议【理由3】。理由有二。其一,第46条明确赋予处罚达成但未实施垄断协议的权力【理由3.1】;其二,认定达成垄断协议后,只有满足第15条规定的除外情形,“才不适用该法第14条关于纵向垄断协议的认定”【理由3.2】。

第四,本案不同于强生案,“本案行政处罚决定无需以裕泰公司与经销商达成的协议具有排除、限制竞争效果为前提”【理由4】。理由在于,本案是行政案件,强生案是民事案件,行政案件中要实现“预防”垄断行为等目的,“行政机关在认定纵向垄断协议时与单个民事主体主张垄断行为造成的实际损失时并不相同”【反驳性争点回答】。对于这一陈述,法院提供的理由有二:其一,第50条民事责任条款规定,原告获得损害赔偿须以遭受实际损失为前提,而实际损失又以垄断行为具有或产生排除限制竞争效果为前提【理由4.1】;其二,为实现预防垄断行为的目的【理由1】,反垄断执法机构依据第46条有权处罚达成但未实施的垄断协议【理由4.2】。

(三)问题的提出

在我国反垄断实务中,执法机构高度“青睐”RPM案件,在法律解释方面一度与法院系统存在严重分歧。鉴于此,我国学术界对RPM判断标准的研究投入了巨大精力。本身违法原则和合理原则均不乏支持者。12. 赞同本身违法原则的学者,例如王健: 《垄断协议的认定与排除、限制竞争关系的研究》,载《法学》2014年第3期,时建中、郝俊淇:《原则性禁止转售价格维持的立法正确性及其实施改进》,载《政治与法律》2017年第11期;赞同合理原则的学者,例如丁茂中:《原则性禁止维持转售价格的立法错误及其解决》,载《政治与法律》2017年第1期,兰磊:《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期。双方论者对己方观点均提供了多种支持理由。但至今尚未在执法和司法程序中付诸检验。例如我国反垄断执法机构在一系列RPM处罚决定中均如本案海南省物价局那样,直接默认适用本身违法原则,对此选择未作任何论证。

在强生案中,一审法院仅从法律的表述得出RPM应适用合理原则的观点,并未对此作更多论证:

根据《反垄断法》第14条之规定,禁止经营者与交易相对人达成“限定向第三人转售商品的最低价格”的垄断协议,而根据该法第13条第二款之规定,垄断协议是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。结合两个法律条文的规定,对于《反垄断法》第14条所规定垄断协议的认定,不能仅以经营者与交易相对人是否达成了固定或者限定转售价格协议为准,还需要进一步考察此等协议是否具有排除、限制竞争效果。13. 北京锐邦涌和科贸有限公司与强生(中国)医疗器材有限公司垄断协议纠纷案,上海市第一中级人民法院(2010)沪一中民五(知)初字第169号民事判决书。

强生案二审法院通过法律解释技术从两方面论证了这一观点:第一,第13条对垄断协议的定义使用“本法所称垄断协议,是指……”的句式表述,表明该定义适用于整部法律,包括第14条有关RPM的规定;第二,最高人民法院反垄断司法解释14. 《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》(2012年1月30日最高人民法院审判委员会第1539次会议讨论通过)法释〔2012〕5号。对第13条第一款15. 《反垄断法》第13条第1款:“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场;(四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;(五)联合抵制交易;(六)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。”学理上把前五项称为列举项,把第六项称为兜底项。列举的典型横向协议要求“以该协议具有排除限制竞争效果为前提”,“举重以明轻,反竞争效果强的横向协议构成垄断协议尚须以具有排除、限制竞争效果为必要条件,反竞争效果相对较弱的纵向协议更应以具有排除、限制竞争效果为必要条件。”

在格力案中,广州知识产权法院虽未明确指出采用何种归责模式,但显然适用了合理原则的分析方式:

被告晟世公司与原告签订含有销售限价内容的三方协议不是出于排除、限制竞争的目的,不论对横向的空调品牌市场,抑或纵向的空调关联产业供给市场,均没有产生排除、限制竞争的效果。另一方面,被告晟世公司作为格力品牌电器在东莞市的总经销商,其限定该品牌每一款空调产品区域内最低销售价格的行为也许限制了众多如原告的经销商之间在同一空调品牌内部的价格竞争,但原告与其他经销商仍然可以在售前宣传、售中促销和售后服务等多方面参与竞争。

对此标准,法院只是简单地提及第1条的立法目的规定和第13条第二款的垄断协议定义作为依据,并未展开论述。

裕泰案集中展示了RPM适用本身违法原则抑或合理原则的各自支持理由。上诉人海南省物价局提出了八个方面的主张,其中五个方面(1、2、3、4、8)均直接或间接地用于支持适用本身违法原则的主张;裕泰公司提出四个方面的主张,逐一进行反驳。二审法院接受了海南省物价局的主张,并对此观点进行了多方面的论证(如前所述)。裕泰案首次对行政机关处理RPM案件适用的归责模式进行真正意义上的审查,这一点非常值得肯定。

但是,二审法院在论证其采纳的本身违法原则选择时,出现了大量的论证错误。鉴此,二审法院作出的RPM适用本身违法原则的法律解释也难以令人信服。

需要说明的是,本文研究的问题并不在于海南省物价局作出的本案认定是否在实体上正确,16. 例如二审判决提及“该局对八家企业调查后,发现全行业都采取纵向价格协议且对其中七家均进行了罚款”,并且鱼饲料具有一定的同质性。根据对RPM进行结构性合理原则分析的思路,这可以构成认定涉案行为具有排除限制竞争效果的考量因素。参见兰磊:《最低转售价格维持的结构型合理原则分析》,《经济与法论丛》(第1卷),中国社会科学出版社,2014年1月,第148-149页。但是海南省物价局并没有将这一点作为认定垄断协议的考察因素。也没有从实体上讨论RPM适用本身违法原则还是合理原则更为恰当。本文仅讨论裕泰案中二审法院(及海南省物价局)用以支持其选择本身违法原则的论证是否具有足够的说服力。当然,如果用以支持本身违法原则的各种理由均被驳倒,离得出合理原则更为恰当的结论亦不遥远了。

二、RPM适用本身违法原则抑或合理原则:一个需要论证的法律选择问题

《反垄断法》第2章对垄断协议的规制仅作出原则性规定,第13、14、15条构成垄断协议规制的基本框架。第13条第1款禁止横向垄断协议;第2款对垄断协议加以定义;第14条禁止纵向垄断协议;第15条对不适用前两条禁止性规定的情形和条件作出规定。

但是,《反垄断法》对于各种垄断协议适用何种归责模式并未直接作出明确规定,至少可以认为法律采纳何种归责模式是可争论的。一方面,第13、14条均采用“禁止……下列垄断协议:[列举某些典型协议形式]”的表述。仅从法律本身的措辞来看,将列举项理解为本身违法未尝不可。另一方面,第1条明确规定该法的立法目的是“保护市场公平竞争”,第13条第二款将垄断协议定义为“排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同一致行为”。从体系上来看,第6条对滥用市场支配地位行为、第3条第三项对经营者集中规定了“排除、限制竞争”效果要件,理论与实务界均认为这两类行为包含的“排除限制竞争效果”要件需要在个案中加以证明;把第13条第二款定义项中的“排除、限制竞争”要素纳入纵向协议个案评估之中,与之具有一定的可比性。因此,将RPM理解为采用合理原则亦是可行的。在这种两可局面下,法院需要对如何解释法律规定作出选择,行政机关在执法过程中同样需要作出该等选择。

从实证经验来看,一种行为应该采用本身违法原则还是合理原则,是反垄断案件中需要解决的首要问题。因为它直接决定了案件中法律适用的大前提,只有确定了大前提才有可能有针对性地收集证据以及从案件事实中发现和梳理小前提,进而推出本案结论。通常认为,究竟采用何种归责模式并不是固定、一成不变的,而是随着社会发展情况、经济学研究成果以及执法机制配置等因素的综合考量会有所变化。

例如,在经济学研究不够深入的情况下,美国曾一度认为搭售、纵向地域限制、最高转售价格维持、最低转售价格维持等“百害而无一利”,因此法律上对其选择适用本身违法模式。但随着经济学研究逐渐揭示出这些行为不具有原来认为的那种危害,或者具有原来不曾认识到的社会效益,法律上逐渐放松了对其持有的严厉态度,直接改为适用合理原则(如纵向地域限制、最高转售价格维持、最低转售价格维持),或者对所谓本身违法原则的适用设置前提条件,使其更接近于合理原则(如搭售)。

现代反垄断法还认为,本身违法原则和合理原则也并非截然对立:合理原则可以视为一种考察思路,在此基础上可以分化出繁简程度不等的多种归责规则,本身违法原则(不可反驳的违法推定)只是其中之一,此外还包括本身合法、快速审查的合理原则(可反驳的违法推定)、全面型合理原则分析等。易言之,合理原则越来越结构化,分化出更加类似于法律规则的具体归责模式。17. 参见兰磊:《论欧盟垄断协议规制制度的困境及其对我国的启示》,载《竞争法律与政策评论》,上海交通大学出版社2015年版,第113-114页。

但是可以肯定的是,某种具体协议究竟应采用何种归责模式,是一个需要认真考虑和论证之后审慎作出选择的事项。未经论证的选择只是一种观点(opinion)。观点是一种主张,人人都可以有观点,但要令人信服,就需要论证。“诚然,我们的主张均是观点,但重要的问题是,我们的观点是否得到支持。论证是得到支持的观点……问题在于哪些观点值得我们接受。如果一种观点不太有理由支持它,我们就不可能决定它是否值得我们接受。”18. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, pp.14-15.该书中文版参见[美]T.爱德华•戴默:《好好讲道理:反击谬误的逻辑学训练(第七版)》,刀尔登、黄琳 译,浙江大学出版社2014年版。本文以下引用的是该书英文版。正如王泽鉴教授指出,“有结论而无理由,只是一种主张或论断,未经证明,不具说服力。”19. 王泽鉴:《法律思维与民法实例》,中国政法大学出版社2001年版,第301页。

无论在行政诉讼中还是民事诉讼中,法院对其最终作出的选择都需要加以论证,这是由司法的说理性质决定的。正如孔祥俊教授指出,“裁判不说理乃是法律的大敌。”20. 孔祥俊:《法官如何裁判》,中国法制出版社2017年版,第460页。行政执法机构作出的选择需要经过法院的司法审查,因为法院是法律的最终裁判者,执法机构需要向法院论证其选择具有的合法性(及合理性)。21. 《中华人民共和国行政诉讼法》(经2017年6月27日修正)第6条规定“人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。”第70条规定“行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为:(一)主要证据不足的;(二)适用法律、法规错误的;(三)违反法定程序的;(四)超越职权的;(五)滥用职权的;(六)明显不当的。”虽然理论上立法机关可以依其主权制定任何规则,但是理性的立法机关只可能接受和制定理性的法律规则,而这种理性亦是取决于相互竞争的规则方案得到论证支持的程度。

在反垄断法领域,行政机关或法院对其选择作出充分论证,不仅仅旨在说服涉案企业甚或一般公众,做到“案结事了、胜败皆服”,而且具有更大的社会意义。这是因为《反垄断法》是调整经济生活的法律,认定违法之后接踵而至的是严厉的处罚。22. 根据《反垄断法》第46、47条,经营者达成并实施垄断协议的或者滥用市场支配地位,反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款;根据第48条规定,经营者违反本法规定实施集中的,由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,可以处五十万元以下的罚款。这种处罚不但对涉案企业具有直接影响,而且对市场上其他企业从事类似行为产生普遍威慑。因此,一个判决或决定潜在地对整个经济系统产生重大后果。

总之,无论由立法机关、司法机关还是执法机关确定某种垄断行为的归责模式,它们均不应该恣意而为,更不应该凭藉某种先入为主的理念甚至偏见作出决策。它们必须对作出的选择提出恰当的理由,进行充分的论证,做到有理有据,从而最大程度地实现《反垄断法》的立法目的,服务于我国社会主义市场经济体制建设的顶层设计。

三、论证优度的评判框架

一个论证(argument)是指一组陈述,其中一个或多个陈述(称为“前提”)支持另一个陈述(称为“结论”)或者为其提供证据。23. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.13.“在哲学和逻辑学中,论证常常是指用于说服某人接受某事或为所接受结论提供理由的陈述序列。”24. 熊明辉、杜文静:《重返亚里士多德的论证优度理论》,载《河南社会科学》2017年第2期,第98页。

论证有好坏之别。在决定是否接受某个结论时,我们应该首先对论证本身作出评判。“评判论证时要解决的问题是,基于该论证提供的理由,我们是否应该相信其结论”。25. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.41.逻辑学上把“论证好的程度”称为“论证优度”(goodness of argument)。26. 同注释 24。一个具有较高论证优度的论证更能支持其结论。

(一)论证的标准形式构建

论证是普遍存在的现象,我们提出一个观点并设法说服他人接受时,都会用到论证。但是,并非每个论证都能清晰地展现出其内容的逻辑关系。为了更加清晰地展示论证的逻辑结构、评判其优度,我们可以将任一论证改写成如下标准形式:27. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.17.

根据需要和素材的多少,一个论证可以包含一个或多个前提。前提可以是对事实的陈述、个人观察、专家证言、对普遍知识的表达、定义、原则、规则等。简言之,可以是一切能够用于支持结论的素材。一个前提可能经由其他理由获得支持,即其本身是由一个子论证得出的结论。子论证由子前提和子结论构成,子前提本身又可能是由一个二级子论证得出的结论,以此类推。前提(甚至结论)可能并没有明确地表达出来,但从论证语境中可以看出论证者的意图,此时为了展现完整的论证结构需将其补充出来,并用[ ]表示。反驳性前提用于对该论证或其支持的立场面临的可预见的质疑事先作出回应,28. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, pp.17-18.当然其本身可能是由一个子论证得出的结论。

(二)论证优度的评判标准

对于如何评价论证的优度,逻辑学家提出了很多方案。29. 详细梳理,参见熊明辉、杜文静:《重返亚里士多德的论证优度理论》,载《河南社会科学》2017年第2期,第99-103页。限于本文的目的,我们对于这些标准的演进和差异不作探讨,仅举一例,并以此作为本文论证的根据。

根据戴默教授的总结,一个好的论证应该满足五项原则。违反其中之一的情形称为“谬误”(fallacy)。30. See T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, pp.30-38.

第一,结构原则:论证应满足一个良好形式论证所应具有的根本性结构要求,包括不使用互相抵触的理由、抵触结论的理由或者明示或默示假定结论为真的理由,并且不得进行无效的演绎推理。

第二,相关性原则:论证中只应使用这样的理由,即若其为真则能够为结论为真提供某种证据。

第三,可接受性原则:论证中使用的理由应该相当可能被成熟理性之人所接受,并且满足可接受性的一些既定标准。

第四,充足性原则:论证中应设法提供恰当类型的相关且可接受的理由,它们综合起来能够在数量和份量上证成接受结论。

第五,反驳原则:论证中应该对可预见的该论证或其支持的立场可能遭受的严厉批评作出反驳。

相关性概念揭示出两个事物之间的关联关系。按照《朗文当代高级英语辞典》的解释,“相关(relevant)是指与所讨论或考虑的主题或问题直接相关联”。31. 《朗文当代高级英语辞典》(第四版大字版),外语教学与研究出版社、培生朗文2010年版,第1930页。有逻辑学者也把relevance翻译为“相干性”。相关性天然蕴含着两个事物之间存在着一个事物证明另一个事物的含义。例如在证据法上,“相关性概念的一个要素正是最低程度的证明力,不具有任何证明力的证据不可能具有相关性。”32. 杜文静:“证据证明力评价的似然率模型”,《华东政法大学学报》2017年第1期,第150页。具体到论证领域,相关性要求前提具有证成、影响或使人更加相信结论的倾向:“如果接受某前提……能够提供相信结论是非曲直的某种理由、对其更加有利或产生影响,则它就是相关的;相反,如果接受某前提……并不能够对结论的是非曲直产生影响、提供证据或者与之有关联,则它是不相关的。”33. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.92.在逻辑学上,使用不相关前提的论证被称为犯有“推不出”(non sequiturs)的谬误,即“结论不能从前提中推出”。“推不出”谬误可以表达为一种较为正式的形式:“具有P所以Q之内容的论证,但事实上P并不蕴涵Q”。34. Michael Withey, Mastering Logical Fallacies, Berkeley, Zephyros Press, 2016, p.156.论证中出现推不出谬误时,表现出“论证跳跃”,即“由于无法找到前提与结论之间的联系,要从其一得出其二就需要巨大的跳跃”。35. 同注释 33。

前提与结论之间的这种联系缺失源自于二者之间缺乏一种联结要素,逻辑学家给它取了不同的名字,如“常识规则”(commonsense rule)、“保证”(warrant)、“胶水”(glue)、“概称陈述”(generalization)。36. Floris J. Bex, Arguments, Stories and Criminal Evidence: A Formal Hybrid Theory, Springer, 2011, pp.18 and 36.“在论证中,一个可废止的推断从前提导出一个结论;与可废止推断相联系的是概称陈述,其通常表现为条件式,用于证成前提与结论之间的推断联系。”37. Id., at 36.概称陈述并不是什么高深莫测的东西,而是我们关于身边世界的知识,有时源于我们的常识,涉及较为复杂的问题时,则源于我们通过学习、研究、调查等习得的对于事物之间联系的认识(如经济学研究成果)。“概称陈述是关于我们认为周遭世界如何运作、关于人类行为及意图、关于环境以及关于人类与其环境互动的概括化的陈述。它们可能基于经验研究,也可能来源于日常经验或者普遍知识。”38. Id., at 18.

前提“可接受性”在传统逻辑上称为前提“真”。39. 例如我国逻辑学者指出,“传统逻辑教科书通常给出的论证优度评价标准是:……推论(推理、论证)可靠,当且仅当,它同时满足:(1)所有前提必须为真;(2)推论(推理、论证)形式有效。范爱默伦等从语言学角度对之进行改进,“用‘可接受’取代‘真’”,约翰逊等也将“‘真’改为‘可接受’”。熊明辉、杜文静:《重返亚里士多德的论证优度理论》,载《河南社会科学》2017年第2期,第99页、第100页。戴默提出,如果一个前提包含符合如下之一的主张,它就是一个成熟理性的人所不应该接受的:40. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, pp.305-316.(1)抵触可信证据、良好证成的主张或者正当权威;(2)与本人经历或者观察不一致;(3)没有在论证中得到充分辩护且有问题;(4)自相矛盾或者语言上令人困惑;(5)基于未明言但高度存疑的假设。

充分性原则要求符合相关性和可接受性原则的前提在数量和份量上均达到一定的度。虽然我们难以断定何种度足以证成一个论证是一个好论证,但如果论证中的前提全部或基本都存在不相关或不可接受性的问题,则我们可以很容易地断定其未满足充分性原则的标准。

四、本案论证的标准形式重构

(一)二审判决的总体论证结构

如前所述,二审法院将争点归纳为“反垄断法第14条所规定限制固定转售价格的垄断协议是否以该法第13条第二款规定的‘排除、限制竞争’为构成要件”【法律争点】,为回答这一问题,提出四个理由加以论证。因此,就总体结构而言,本案判决书论证的标准形式可以重构为论证1.1。

(二)二审判决所列四项理由的论证结构

法院为论证其结论而提出的四项理由本身都是独立的子论证,可分别构建为如下标准形式。

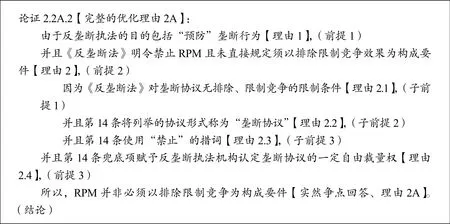

如前所述,二审法院在第二个理由(以“其次”引出的一段论证)中实际将理由1和理由2进行了整合,以理由2A的形式对其归纳的争点作出回答。理由2A可重构为论证2.2A.0。

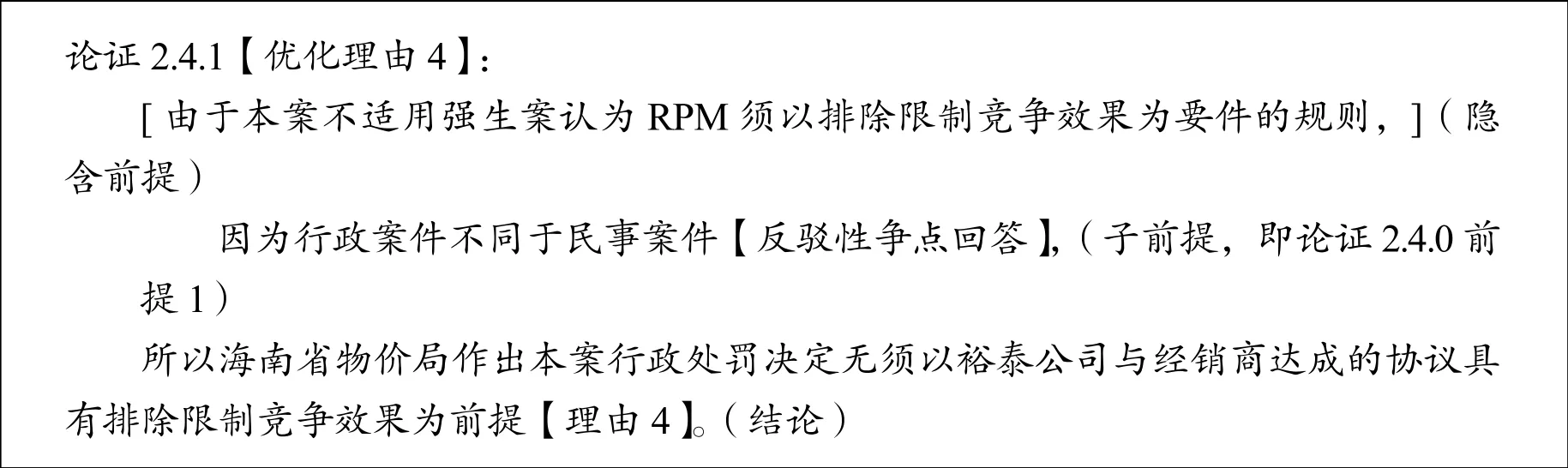

二审法院在理由4中对于适用强生案规则的主张进行反驳性论证。按照判决书的表述,理由4似乎并没有直接回答归纳的争点,而是更进一步,落脚到本案行政处罚合法:“海南省物价局作出本案行政处罚决定无需以裕泰公司与经销商达成的协议具有排除、限制竞争效果为前提”。也即二审法院判决书表面上采用论证2.4.0的形式。41. 前提1(行政案件不同于民事案件)在判决书中的实际表述是:“行政机关在认定纵向垄断协议时与单个民事主体主张垄断行为造成的实际损失时并不相同。”

五、对本案论证优度的初步评价

根据前述戴默教授提出的评判论证优度的五项原则,我们可以对本案论证首先做总体上的评价,后文第六部分针对具体论证作更深入的分析。

(一)论证结构方面的缺陷

根据戴默提出的结构原则,二审判决书的论证并不存在前提相互抵触、前提抵触结论的问题。但是,二审判决书存在违反演绎推理结构的问题,42. 参见后文第六部分第(四)节。还存在着较为严重的假定结论为真的问题。后一类论证缺陷在逻辑学校称为“丐题谬误”(begging-the-question fallacies),即一个论证在前提中假定了其结论为真,43. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p63.从而结论并未得到真正的支持,只是以一个未得到证实的前提作为支持。丐题谬误又分为不同类型,其中与本案论证较为相关的一种称为“复杂问题”谬误(complex question)。其表现形式之一是,论证者假定一个未明确提出的问题已经有了确定的答案,而这个未提出的问题涉及一个尚未解决的事项。44. Id., p67.二审判决书论证篇幅不长,在支持其结论过程中使用了较多的观点,但是这些观点之中经常隐含着对某个未曾提出之问题已经假定了答案。例如,在理由4中,二审法院直接得出本案行政处罚无需以排除限制竞争为前提,其中已经假定对一个法律问题——法律是否允许不以排除限制竞争效果为前提的行政处罚——作出了确定性肯定性回答。45.参见后文第六部分第(六)节。

另外,从更为宽泛的意义上讲,二审判决书也存在着较为严重的结构问题,如各部分的关系错位、凌乱,答非所问,对争点的回答不明确,隐含论证等。

1.总体思路混乱

判决书的总体论证结构呈现为论证1.1。但是,稍加分析就可以看出,直接根据判决书如此构建的论证存在严重的问题。二审法院的论证并未直接得出是否应该以“排除、限制竞争”为构成要件的结论,46. 理论上,二审法院应该对归纳的法律争点作出明确的回答,即“须以排除限制竞争为构成要件”(合理原则)或者“不以排除限制竞争为构成要件”(本身违法原则)。但是,法院并没有如此明确回答。因此,我们为论证1.1的结论加上[ ]。即并未直接明确回应争点,而是首先得出“并非必须以排除、限制竞争为构成要件”的结论(理由2A),并在此结论的基础上论证本案处罚的合法性(理由3),同时反驳了适用强生案二审裁判规则认定本案处罚违法的主张(理由4)。

论证1.1存在几方面的问题。首先,如果以对本案争点的直接否定回答(RPM不以排除限制竞争为构成要件)作为论证的结论,理由1不是直接相关的前提,因为“预防”目的并不能支持RPM不以排除限制竞争为构成要件。理由1似乎主要用于支持理由2A和理由4得出各自的结论。其次,理由3和理由4显然也是不相关的前提,因为它们论证的是处罚权的法律依据,与本案争点(垄断协议的要件)无关。再次,四个理由均没有对法律争点直接作出回答,理由2A也只是得出“并非必须以排除限制竞争为构成要件”的结论;47. 经过优化的理由4(即论证2.4.1)以及重新定位的理由4(即论证2.4a.1)亦可视为对法律争点的回答,但也仅得出并非必须以排除限制竞争为构成要件的结论。据此模棱两可的结论,执法机构可以选择适用合理原则或者本身违法原则,法院把法律的最终解释权交给了执法机构。

鉴于上述重构存在的现实问题,本着论证的“善意原则”(principle of charity),48. 按照善意原则,“一个参与者在重新表述对手的论证时,应该谨慎地将其表达为与被认为的该论证人原始意图相一致的、尽可能最强的版本。如果对该意图或者对该论证的任何隐含部分发生任何疑问,在重新表述时应作出对该论证人有利的解释,以及/或者如果有可能,给予其做出修正的机会。”T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.19.我们以一种更为合理、同时又不失原文基础的表述将该论证重构为论证1.2。据此理解,法院论证的直接对象并非回答其归纳的争议焦点,归纳和回应争点只是为了回答一个终极问题——确认物价局本案处罚的合法性。

2.答非所问

从逻辑上讲,二审法院列举的四项理由均应该用于回答法院归纳的法律争点,最终作出明确的回答(作为论证的结论),即应采用论证1.1的结构。但事实上,如前所述,法院并未如此构建其论证,只有理由1和理由2用于回答这一问题(形成论证2.2A.0,即理由2A),理由3和理由4则用于论证本案处罚的合法性。后二者均明确或隐含地落脚到本案处罚是否合法的问题,是在上述争点问题作出回答之后对执法机构的法律适用进行的判断。易言之,在理由3和4的使用方面,二审法院将法律解释和法律适用混为一谈,虽然归纳的争点是如何理解RPM构成要件问题,得出的结论却是按照二审法院对此法律问题的理解判定执法机构的处罚合法。二审法院的论证表面上采用论证1.1的结构,实质上却采用论证1.2的结构,造成莫名其妙的感觉,不知道法院为何要作与争点不相关的论证。

3.并列理由层级失衡

首先,理由2A的结构失衡。虽然理由1和理由2A表面上在论证1.1中处于同一层级,49. 判决书中分别以“首先”和“其次”引出。旨在对争点作出回答。但事实上二者是不平等的:它首先通过论证2.2.0得出一个结论,即《反垄断法》明令禁止RPM且未直接规定须以排除限制竞争效果为构成要件【理由2】;然后将其与理由1得出的结论相结合,共同得出一个结论以回答归纳的争点——“不能得出……必须以排除、限制竞争为构成要件这一结论”【实然争点回答】。理由1和理由2A表面上是论证1.1的两个并列前提,实际上理由1只是理由2A的一个子前提(参见论证2.2A.0)。

其次,论证2.2.0中前提4(即理由2.4)的性质和层级关系存疑。由于法院没有明确指出其分析此项前提的目的,对其可作两种解释。第一种解释(即论证2.2.0采纳的理解)是,法院之所以主张依据第14条兜底条款执法机构在认定垄断协议时拥有自由裁量权,目的是用以支持论证2.2.0的结论,即《反垄断法》明令禁止RPM且未直接规定须以排除限制竞争效果为构成要件。这种解释与法院的实际论证结构较为匹配,但较为牵强,因为兜底项调整的是非RPM的纵向协议,从中并不能直接得出《反垄断法》对待RPM采取了何种明确的态度。

第二种理解是(也是较为合理的理解),法院提出这一主张的目的是要直接回答争点、进一步(间接地)支持论证2.2A.0的结论。论证2.2A.0的结构据此可修改为论证2.2A.1;相应地,论证2.2.0中应该去掉前提4,此处不作展示。

根据上述第二种理解,将子论证补充完整之后,理由2A重构为论证2.2A.2。二审法院在理由2A部分(即以“其次”开头的论证段落)所列的论证材料实际上包含三个层次,分别位于子前提、前提和结论之中。

4.隐含论证步骤

论证2.4.0的基本结构是,因为行政案件不同于民事案件(大前提),并且因为本案是行政案件、强生案是民事案件(小前提),所以本案行政处罚无需排除限制竞争效果要件(结论)。但是这一结构隐含了一个法律解释的步骤,直接得出一个法律适用的结论。按照一般的步骤,法院应该首先得出一个法律解释的结论,即本案不适用强生案的垄断协议认定规则,进而将此法律规则适用于本案——本案中行政处罚无需以排除限制竞争效果为要件。易言之,论证2.4.0的主干应该修改为论证2.4.1(其中简化掉了子论证)。

5.论证意图不明确

二审法院对于论证2.4.0前提1(即论证2.4.1子前提)的表述是“行政机关在认定纵向垄断协议时与单个民事主体主张垄断行为造成的实际损失时并不相同。”很显然,这是在拿两个没有可比性的事物相比较:认定垄断协议与请求损害赔偿属于两个不同层面的问题,只有在认定垄断协议之后才谈得上损害赔偿问题。易言之,具体到RPM的损害赔偿问题,只有在依第14条认定RPM之后才可能依第50条请求损害赔偿。“认定垄断协议时”与“主张垄断行为造成的实际损失时”显然不是一回事,更不存在相同与否的问题。

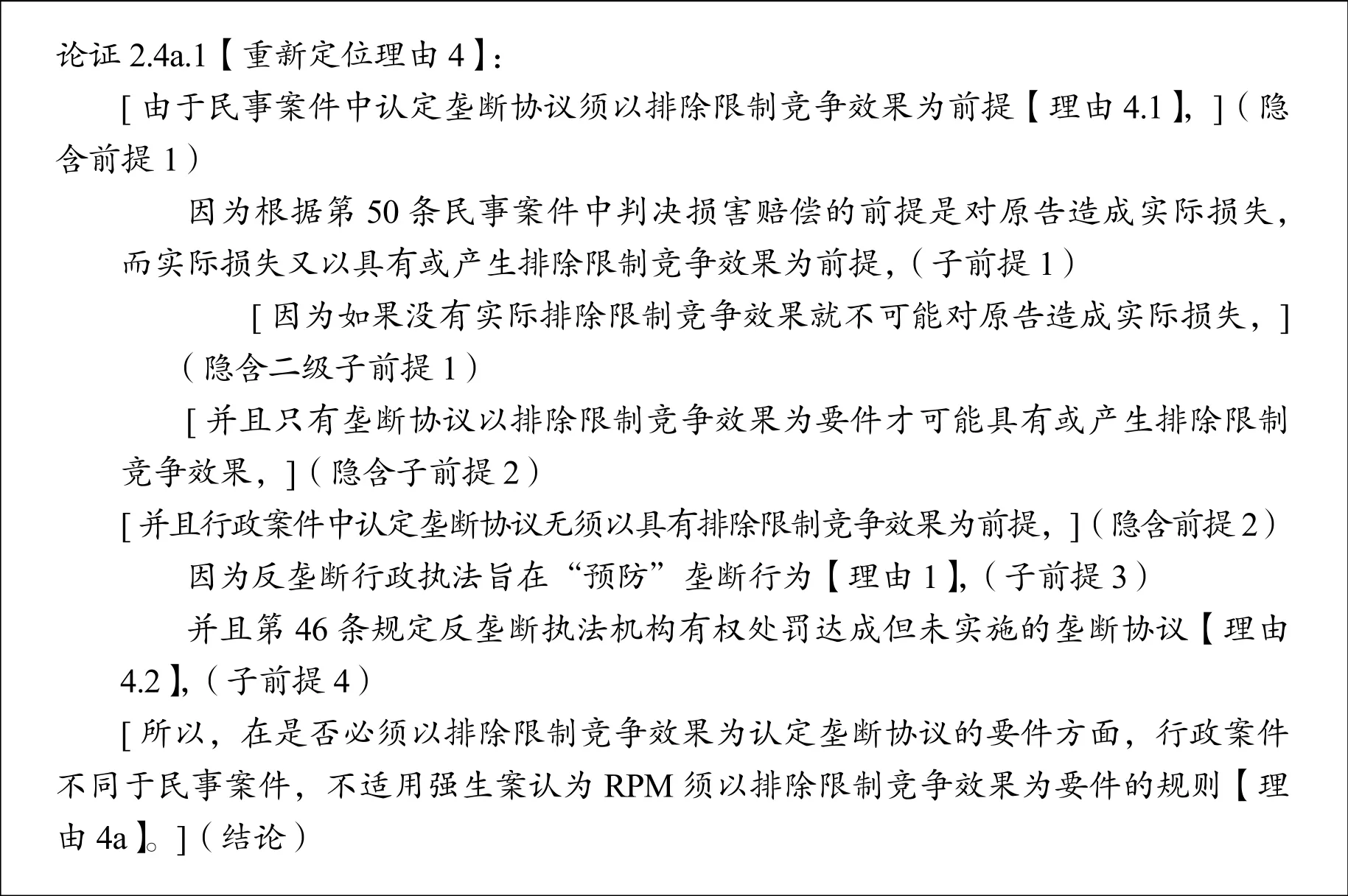

从本案的整体语境来看,理由4的真正意图应该是用于回答法院归纳的争点。易言之,法院的总体思路应该是要论证本案中不适用强生案的规则。如此理解的根据在于:首先,法院之所以讨论强生案,是因为裕泰公司在支持RPM适用合理原则的主张时指出,《中华人民共和国最高人民法院公报》刊登了强生案,而强生案判决RPM适用合理原则。其次,判决书理由4一开始提出强生案的规则——“反垄断法第14条所称垄断协议的成立须以具有排除、限制竞争效果为构成要件”。显然二审法院的关注点也在法律规则的理解上。

鉴于按照字面理解造成的荒谬后果以及法院的真正意图在于阐述法律规则,本着善意原则,我们只能将法院对大前提(前提1)的这种表述作一种更为合理的理解,即“在是否须以排除限制竞争效果为认定垄断协议的要件方面,行政案件不同于民事案件,不适用强生案认为RPM须以排除限制竞争效果为要件的规则”。

基于上述分析,理由4虽然表面上落脚到法律适用(本案处罚的合法性),但其实际意图也许不在于论证本案处罚的合法性,而在于阐述RPM的认定规则,即不适用强生案提出的认定RPM的规则。我们把这种新定位的理由4称为理由4a,结构如论证2.4a.1。

由于理由4的功能发生了变化,判决书的整体结构也要相应地由论证1.2改为论证1.3。

通过以上分析可以看出,二审法院为解决本案争议虽然列举了大量理由,但是其结构是相当不清晰的,各个层面上的论证材料交织在一起,我们不得不从法院的表述推测其真正的意图并重新整理论证结构,才能清晰地展现法院的论证思路。

(二)违反相关性、可接受性和充足性原则

本案中,至少存在以下几处不相关或者不可接受的论证。当然,由于本案论证几乎全都存在相关性和可接受方面的问题,其得出的结论同样缺乏充分的前提支持。

1.论证2.1.0中,从前提2并不能推出结论,即多重目的抑或保护竞争机制的目的并不能支持或证成反垄断执法的目的在于“预防”垄断行为,特别是(正如论证2.2A.0表明)在把“预防”垄断行为理解为不要求排除限制竞争效果要件的情形下。易言之,从多重目的/保护竞争机制推不出垄断协议不要求排除限制竞争效果要件。50. 具体分析参见后文第六部分第(二)节。此外,前提2中还存在一项不可接受的主张,即第15条的规定表明我国《反垄断法》具有多重目的。51. 具体分析参见后文第六部分第(一)节。

2.论证2.2.0存在多处论证谬误。首先,前提1、2、3均包含不可接受的主张。52. 对于论证2.2.0中前提2和3的批评,参见兰磊:《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期,第102-105页。此处不再赘述。另外,《反垄断法》第17条对于滥用市场支配地位行为采用相同的条文结构:“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为:[列举典型形式]”。但是,正如下文指出,最高人民法院一再重申滥用市场支配地位行为必须包含排除限制竞争要件。学术界对此也无异议。例如,前提1违背法律整体解释原则,将法条割裂开来作严格的逻辑解释。53. 具体分析参见后文第六部分第(四)节。其次,前提4存在不可接受的主张,即兜底项表明《反垄断法》赋予执法机构在认定垄断协议时具有自由裁量权;特别是不能以此延伸支持执法机构可以在选择归责模式时具有自由裁量权。54. 具体分析参见后文第六部分第(五)节。再次,前提4到结论之间不存在相关性已如前述(参见论证2.2A.1及相关正文的讨论)。

3.论证2.2A.0中,从前题1(理由1)并不能推出结论,即“预防”垄断行为的执法目的并不能支持或证成不以排除限制竞争效果为构成要件。55. 具体分析参见后文第六部分第(三)节。

4.论证2.3.0前提2不可接受。第15条的措辞是,满足该规定的条件“不适用本法……第14条的规定”,但法院在论述中偷换概念,将之修改为“不适用该法第14条关于纵向垄断协议的认定”。第15条是一个豁免条款,立法原意在于以其他公共政策考量排除适用《反垄断法》有关垄断协议条款的适用,即把已经基于第13、14条认定的垄断协议予以免责。56. 具体分析参见后文第六部分第(一)节。因此,是否构成纵向垄断协议应该根据第14条进行判断。但是,根据法院的措辞,如果满足第15条规定的条件,将修正第14条规定的纵向垄断协议认定标准:原本认定的垄断协议不再构成垄断协议。

5.论证2.4a.1存在多处论证谬误。理由4(论证2.4.1)通过比较“行政机关在认定纵向垄断协议时”与“单个民事主体主张垄断行为造成的实际损失时”,来论证行政执法中认定RPM无须排除限制竞争效果,其中存在的问题已如前述。即便按照优化解释的理由4a(即论证2.4a.1)理解法院的意图,其中仍存在不相关和不可接受的主张。首先,二审法院认为第50条损害赔偿责任要求的原告实际损失必须源于“具有或产生”的实际排除限制竞争效果(子前提1),这一观点默示地假定,如果没有实际排除限制竞争效果,也就不会发生第50条承认的实际损失(隐含二级子前提1)。法院进而默示地根据第50条对于排除限制竞争效果的这种必要性,推出民事案件中认定垄断协议需要以排除限制竞争效果为要件(隐含前提1),其中默示地假定,只有垄断协议以排除限制竞争效果为要件才可能具有或产生排除限制竞争效果(隐含子前提2)。这一主张混淆了垄断行为认定和损害赔偿起诉资格之间的区别,并没有认识到两个阶段要求的竞争损害类型不尽相同。57. 具体分析参见后文第六部分第(六)节。其次,二审法院以反垄断执法的“预防”目的(子前提3)和第46条规定的处罚“达成”垄断协议之权力(子前提4),来论证行政执法中认定RPM无须排除限制竞争效果(前提2),存在“推不出”的问题。58. 具体分析参见后文第六部分第(三)节。

六、本案论证中的谬误再分析

前文从宏观层面上展示了本案论证存在的种种问题。本部分深入分析其中几个需要特别加以探讨的谬误。

(一)第15条并不能证明我国反垄断法具有多重目的

在论证2.1.0(理由1)中,前提2主张《反垄断法》第15条规定的“除外适用条款进一步说明我国反垄断法具有保护市场公平竞争、提高经济运行效率、维护消费者利益和社会公共利益的多重目的,其保护的对象是竞争机制而非竞争者,最终受益的是消费者和社会公众【理由1.2】”。易言之,法院将第15条视为与第1条一样同属目的条款,至少将其视为对第1条目的条款的进一步阐释。前一种认识误读了第15条的制度目的,后一种认识未免过于牵强、迂回。

第15条的制度目的是在《反垄断法》中对竞争政策与非竞争政策之间的协调问题作出规定,59. 《反垄断法》中类似的规定包括第28条(经营者集中审查与其他社会公共利益)、第31条(经营者集中审查与国家安全审查)、第55条(竞争政策与知识产权政策)、第56条(竞争政策与农业政策)。即当竞争政策认为涉案协议反竞争,而其他公共政策认为实现其政策目的需要进行该等竞争约束时,应该如何协调二者之间的冲突。60. 详细论证参见兰磊:“论我国垄断协议规制的双层平衡模式”,《清华法学》2017年第5期。这从第15条第一款61. 《反垄断法》第15条第一款:“经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的,不适用本法第13条、第14条的规定:(一)为改进技术、研究开发新产品的;(二)为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;(三)为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的;(四)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;(五)因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;(六)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的;(七)法律和国务院规定的其他情形。”列举的豁免事由可以看出,尤其是第三、四、五、六项列举的事项均是明显不同于竞争政策的其他公共政策;即便是第一、二项列举的事由涉及效率、产品质量、产品开发、技术改进等事项,与所谓反垄断法“效率”目的不太容易区分,它们仍然可视为与竞争政策不同的其他公共政策。毕竟,所列举的事项只是竞争可以带来的社会效益,但是这些效益并不等同于竞争本身,因为竞争的对立面——协作——也可以带来这些效益。竞争与协作有一致的一面,也有冲突的一面,当出现冲突时将其放在第15条设定的框架内进行分析是恰当的选择。

欧盟现代反垄断实践中倾向于把《欧盟运行条约》第101条第3款理解为效率抗辩。例如《条约第[101]条第3款适用指南》认为,该款“第一项条件的目的是界定可纳入考量的效率收益类型。”62. Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty (2004/C 101/08).正如欧盟学者指出,该指南“毫不害臊地把第3款表述为一个全面型效率抗辩”。63. Brenda Sufrin, The Evolution of Article 81(3) of the EC Treaty, 51 Antitrust Bulletin 915, 941 (2006).也许有人据此认为,由于我国《反垄断法》第15条以《欧盟运行条约》第101条第3款为模板,因此第15条也应该作此理解。但是,需要指出两点。首先,第101条第3款指南的这种解释是否正确,即便在欧盟也存在极大争议;64. 参见兰磊:《论欧盟垄断协议规制制度的困境及其对我国的启示》,载王先林主编:《竞争法律与政策评论(第一卷)》,上海交通大学出版社2015年版,第113页。其次,第101条第3款承认的豁免事由(即第一项条件)仅包括“改进产品的生产或分销”和“促进技术或经济进步”,大致对应《反垄断法》第15条第一款第一、二项的内容,而第15条列举的豁免事由更加宽泛,许多明显不属于竞争政策。

因此,从第15条第一款列举事由及该条的制度目的来看,无法得出《反垄断法》具有多重目的的结论,而只能得出《反垄断法》需要与多种公共政策相协调的结论。

第15条第二款65. 《反垄断法》第15条第二款:“属于前款第一项至第五项情形,不适用本法第13条、第14条规定的,经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益。”与法院所谓的《反垄断法》多重目的之间也许存在一定的联系。如“不会严重限制相关市场的竞争”强调了在协调竞争政策与其他公共政策时不能过度牺牲竞争政策,凸显出《反垄断法》保护竞争之目的的重要性;“能够使消费者分享由此产生的利益”强调了在协调竞争政策与其他公共政策时必须保障消费者的利益,而不允许豁免仅使经营者受益的追求其他公共政策目的的协同行为,凸显了消费者利益在《反垄断法》具有的重要地位。但是,这些规定顶多只能印证或间接表明《反垄断法》可能具有此等目的。即便第1条未直接规定《反垄断法》以保护消费者利益为其目的之一,第15条仍然可将其作为协调竞争政策与其他公共政策的一项原则;反之,不能在任何意义上构成《反垄断法》立法目的的某种价值亦可能成为第15条的豁免条件之一。66. 例如《欧盟运行条约》第106条第2款在协调普遍经济利益服务(SGEIs)与竞争政策时,一方面在协调中给予前者较大的权重,规定对于此类服务仍应适用竞争法规则,但要求“适用[竞争法]规则不会在法律或事实上阻碍履行委派给[受托经营者]的具体任务”;另一反面,该款又以一个第三方价值(贸易发展)作为额外的协调标准,规定“对于贸易发展的影响不得达到违背欧盟利益的程度。”之所以如此,是因为第15条是站在一个超越竞争政策的、更高的立场上对不同公共政策进行协调,其采用的协调标准可以是强调参与协调的一方价值,也可是强调不参与协调的某种价值。67. 参见兰磊:《论反垄断法多元价值的平衡》,法律出版社,2017年6月,第55页。此外,第15条第二款之中甚至没有任何规定印证或间接表明《反垄断法》具有“提高效率”之目的。

第15条之中也没有任何规定印证或间接表明《反垄断法》的“保护对象是竞争机制而非竞争者”。它仅仅旨在说明《反垄断法》协调竞争政策与其他公共政策时要满足的严格条件,尤其是不要过度损害该法保护的竞争,至于其保护对象是什么应该由目的条款确定。

(二)由多重目的/保护竞争机制不能推出反垄断执法必须“预防”违法行为

从判决书本身并不能清晰地看出法院论证《反垄断法》具有多重目的(理由1.2)的意图何在。对其可以作两种理解。一种理解是,多重目的(包括以竞争机制为保护对象)用以支持反垄断执法具有“预防”垄断行为的目的(论证2.1.0)。但是二者之间的支持关系极其牵强。《反垄断法》要保护多重目的,所以就需要“预防”垄断行为吗?尤其是考虑到法院在此论证反垄断执法具有预防目的的真正意图,在于证成RPM不必以排除限制竞争效果为构成要件(即论证2.2A.0)。简言之,因为要保护多重目的,就需要不以排除限制竞争效果为认定垄断协议的要件吗?放弃这一要件会有助于这些目的的实现,还是会阻碍它们的实现?答案显然是否定的,因为正如下文指出,不以纠正竞争损害为目的和限度的反垄断干预是对市场竞争的破坏。

另一种理解是法院以多重目的推出《反垄断法》“保护对象是竞争机制而非竞争者,”进而用于支持反垄断执法具有“预防”垄断行为的目的。论证2.1.0据以可重构为论证2.1a.0。

这种理解(论证2.1a.0)似乎存在更为严重的问题。一方面,子前提与前提2之间并没有必然的联系。我们没有依据认为,因为《反垄断法》具有多重目的,所以就可以从中得出它以竞争机制为保护对象,而不是以这些多重目的或者以竞争者为保护对象;或者因为《反垄断法》具有保护竞争的单一目的,所以就不能得出它以竞争机制为保护对象。另一方面,法院在此论证反垄断执法具有预防目的的真正意图,在于证成RPM不必以排除限制竞争效果为要件(即论证2.2A.0)。但是,如果《反垄断法》以竞争机制而非竞争者为保护对象,恰恰要求认定垄断协议时必须以排除限制竞争效果为要件:将不具有(推定或者个案认定的)排除限制竞争效果的协议认定为垄断协议加以谴责,不但不能保护竞争机制反而破坏正常的竞争秩序。具体到本案涉及的RPM,如果以维护所谓经销商自主权为由将不具有排除限制竞争效果的RPM认定为垄断协议,68. 本案中海南省物价局的上诉理由之一正是认为,因为裕泰公司与经销商订立的协议“事实上限制了经销商自主定价的权利,一旦有效实施将影响市场机制的正常运转,阻碍市场在资源配置中决定性作用的发挥”,所以显然具有排除限制竞争效果。恰恰会导致为了保护竞争者而破坏竞争机制的后果。

现代交易成本经济学揭示出,69. 交易成本经济学的经典文献,参见Ronald H. Coase,The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16(November 1937), pp. 386-405; Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics Vol. 3 (October 1960), pp. 1-44.资源在社会间的配置方式并非只有企业内部科层和市场现货交易这两种形式;它们只是一个系谱的两端,这个系谱上还分布着多种或多或少接近其中一端的其他交易形式。70. Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press, 1985,p.16.例如,代理和特许经营虽接近于科层制,受到深度管理,但也具有独立主体间交易的性质;而带有各种限制条件的纵向交易(如转售价格维持、纵向地域限制、纵向客户划分、选择性分销体系等),虽以独立主体间交易为基础,同时也带有某些科层制的特征。市场主体究竟选用哪种交易形式,取决于它根据自身产品和服务特征,对各种交易形式之成本和效益进行权衡的结果。例如,同质产品市场上通常无需交易双方建立专门的关系,现货市场即可满足交易双方的利益关切。因此,在这样的市场上,一方限制另一方交易自主权的行为,如搭售、独家交易以及相关的排他条款,或者激励与同一交易相对方进行交易的“忠诚”折扣,往往令人生疑。但创新密集型市场往往具有以下特征:(1)专业化的企业投资于独特的资产和技能,(2)难以轻易改作其他用途的高额固定成本投资,以及(3)对设计和信息持续变动的需求。在这类市场上,对交易相对方的交易自由设置一定的限制具有效率方面的解释,无论对于生产商而言还是经销商而言都是有利的。上述在同质产品市场上可疑的行为在这样的环境中具备更大的合理性,而且可能对有效经营至关重要。71. 参见[美]克里斯蒂娜•博翰楠、赫伯特•霍温坎普著:《创造无羁限:促进创新中的自由与竞争》,兰磊译,法律出版社2016年,第32页。

但是,如果法律禁止该等行为,生产商在进行商业决策时必须将法律制裁作为此类交易形式的成本要素纳入考量。其结果是,生产商可能将被迫放弃这种自由市场环境下原本有效率的做法,而采用一种原本交易成本较高的做法。这会导致社会资源配置的扭曲。例如,如果法律禁止企业使用RPM,预期处罚致其使用成本陡增,生产商将被迫放弃这种设置一定限制的市场交易形式,改为现货交易形式。但由于现货交易无法解决生产商的某些正当利益需求(如维护其品牌形象、激励经销商之间进行非价格竞争),72. 对于RPM及其他纵向限制的效率解释,参见Lester G. Tesler, Why should Manufactures Want Fair Trade? 3 J.L. &Econ.86(1960); Benjamin Klein & Kevin M. Murphy, Vertical Restraints as Contract Enforcement Mechanisms, 31 J.L. &ECON.265 (1988).经销模式将会成本上升、效益下降,不及原本可能并非最优选择的纵向一体化经营形式(如直营店),最终生产商会选择放弃采用经销模式,改为纵向一体化。没有任何法律禁止生产商改变交易形式。其结果是,法律制裁RPM的最初目的之一是要保护经销商的交易自由,结果却导致经销商完全失去了继续交易的任何机会。

上述结论绝非杞人忧天的学术推演,而是市场运作的真实规律。例如,一位欧盟学者在评价欧盟“旧一代”集体豁免条例时指出,它们具有过度的形式主义和规定性……既存在调整过度又存在调整不足的问题。有时,当事人为了契合集体豁免条例的紧身衣而修改协议,但是无论其自身还是消费者都不能从中受益。这可能扼制创新、阻吓促进竞争的安排。73. Brenda Sufrin, The Evolution of Article 81(3) of the EC Treaty, 51 Antitrust Bulletin 915, 932-933 (2006).

在对“新一代”集体豁免协议的影响进行实证考察的基础上,另外两位欧盟学者得出类似的结论:

[虽然新一代集体豁免条例不像以前那样富有干预性,]然而形式主义和僵硬进路并未消失……这种僵化的适用现在已导致标准的购买-转售分销模式对卖方越来越没有吸引力,有时完全没有吸引力。这种僵化导致经营者通过内部化零售业务或者诉诸商业代理或佣金合同来寻找替代的分销模式。法律以损害特别有效率的分销方式为代价,诱发出此种任性的效果,这不正常。74. Louis Vogel and Joseph Vogel, Survey on Vertical Agreements in 2017 – Is the Rigid Application of Competition Law to Distribution Agreements Going to Kill the Buyer–Reseller Model?,8 Journal of European Competition Law & Practice604, 605 (2017).

(三)由“预防目的”不能推出认定垄断协议不以排除限制竞争效果为要件

按照论证1.1的结构,法院提出理由3是为了回答其归纳的争点,易言之,法院指出执法机构有权处罚达成但未实施的垄断协议,是为了得出垄断协议不以排除限制竞争为要件的结论。海南省物价局在上诉中更为明确地指出这种关系:“依据反垄断法第46条的规定,法律已明文规定只要达成垄断协议,即使未实施也要受到制裁,明显意在对于涉嫌排除、限制竞争行为的严格规制”。在论证2.2A.0(理由2A)中,法院以反垄断执法的“预防”目的支持RPM并非必须以排除限制竞争为要件这一结论。论证2.4.0子前提2同样采用这种推论。

上诉主张存在两方面的问题。第一,二审法院以“预防”目的推导垄断协议不要求排除限制竞争效果要件,实际是默示地假定排除限制竞争效果要件会阻碍预防目的的实现。海南省物价局在上述理由中明确表述了这一点。它提出:“如以实际产生‘排除、限制竞争效果’作为垄断协议成立的判断要件,将无法实现‘预防和制止垄断行为’的反垄断法立法目的……”。

首先,《反垄断法》“预防”垄断行为的立法目的并不以禁止“达成”宽松界定的垄断协议为实现手段,至少不以之为主要手段,而是借助于一系列具体制度设计。一方面,《反垄断法》通过并购审查制度对有可能导致反竞争效果的并购交易加以预先禁止或处理,75. 经营者集中审查的标准包含着预防性,即同时把“可能具有排除限制竞争效果”规定为判断经营者集中是否反竞争的标准。以消除可能产生的风险;另一方面,《反垄断法》通过执法活动,尤其是严厉处罚,对具体违法者造成特定威慑,同时对其他潜在违法者造成普遍威慑,进而预防垄断行为。为实现“预防”垄断行为之目的并不要求采用不科学的、严厉的违法推定标准。

其次,海南省物价局所谓的“实际产生‘排除、限制竞争效果’”以及法院在论证2.4.0子前提1(理由4.1)中使用的所谓“具有或产生排除限制竞争效果”,均不合理地限缩了“排除、限制竞争效果”的含义。在反垄断实务中,竞争损害至少可以作三种理解:76. Eleanor M. Fox, What is Harm to Competition? - Exclusionary Practices and Anticompetitive Effect, 70 Antitrust Law Journal 371, 372-374 (2002).

第一种理解的外延最窄,它根据微观经济学的经济福利模型把竞争损害理解为市场范围的限制产出或者价格上涨。证明此种竞争损害时,需要证明涉案行为对市场产出和价格产生的实际影响。

第二种理解的外延较之宽泛,认为无正当理由的非“凭才能竞争”(competition on merits)的行为,因为干预和削弱市场机制也构成竞争损害,例如无理由的封锁效应。证明此种竞争损害时,并不需要证明已经实际产生甚至很可能产生市场产出下降或价格上涨的效果。例如在微软案中,美国哥伦比亚特区巡回区上诉法院采用一种合理原则的方式分析涉案行为——搭售、排他合同。它首先考察原告是否提出了被告从事反竞争排他行为的有表面证据的案情,然后考察被告是否证明了压倒性的促进竞争效果。在认定反竞争效果时,法院并没有考察每种行为是否造成市场范围的价格上涨或者产出下降,而是认定各种行为将网景公司接触浏览器用户的渠道加以封锁。77. United States v. Microsoft Corp., 253 F. 3d 34, 56-78 (C.A. D.C. 2001).

第三种理解把损害竞争者本身视为竞争损害。第三种是错误的理解,而前两种损害均是正确类型的竞争损害。事实上,损害竞争机制型损害的适用范围要大大广于实际效果型损害。因为,对抗减少往往并不会立即表现为价格上涨或者产出下降,而是表现为:(1)企业内部无效率(X无效率)增加,(2)企业创新减少,或者(3)管理者对待消费者和雇员的傲慢态度。尽管在足够长的时期内这些危害可能会演化为价格上涨或者产出下降,但在这一时刻到来之前的漫长期间内,消费者虽然遭受着损害,却无法在微观经济学模式下证明竞争损害。78. Harry Gerla, Restoring Rivalry as a Central Concept in Antitrust Law, 75 Nebraska Law Review 209, 238 (1996).

易言之,认定垄断行为时可以使用的排除限制竞争效果要件有两种:一种是实际排除限制竞争效果,另一种是损害竞争机制。后者虽然最终会带来实际排除限制竞争效果,但在一定时期内尚未造成此种效果。如果以实际出现的竞争效果作为认定垄断行为的要件,确实会造成制止和预防垄断行为的目的大打折扣,因为这会大大缩小反垄断法调整的竞争损害范围,进而缩小调整的垄断行为范围。但《反垄断法》认可的作为垄断协议要件的排除限制竞争效果并非如此狭隘。如果以“损害竞争机制”作为认定垄断行为的要件,既可以确保及时制止反竞争行为,又可以避免因为不要求排除限制竞争效果要件而造成过度打击。以排除限制竞争作为RPM的构成要件并不会导致“无法实现”预防和制止垄断行为之目的。

第二,二审法院以“预防”目的推导垄断协议不要求排除限制竞争效果要件,还默示地假定,如果不以放弃排除限制竞争效果要件的方式认定垄断协议,将导致第46条处罚“达成但未实施垄断协议”的立法目的落空(尤其是论证2.4.0子前提2)。海南省物价局在上述理由中明确表述了这一点。它提出:“如以实际产生‘排除、限制竞争效果’作为垄断协议成立的判断要件,……将使得第46条关于‘尚未实施达成垄断协议的’罚则无从适用。”

然而,这种主张实际上默示地假定了,认定垄断协议的达成只有两种方式:要么不可反驳的推定(本身违法原则),要么在个案中证明实际排除限制竞争效果(全面型合理原则),除此之外不存在认定垄断协议达成的其他方式。这种认识是错误的。首先,适用不可反驳推定(本身违法原则)或者可反驳违法推定(“快速审查”合理原则)的行为只要求抽象意义上的反竞争效果,并不以个案中证明具体排除限制竞争效果为成立前提,一旦达成具备相关形式的协议即可以推定具有该等效果。

其次,合理原则分析并不一定是漫无边际的分析,也可以是结构型合理原则分析,这种分析把对排除限制竞争效果的考察转化为其他条件(如封锁效应、提高竞争对手成本),这些条件不一定体现为具体的实际排除限制竞争效果,而是体现为对竞争机制的破坏。79. 关于分析RPM的一个实例,参见兰磊:《最低转售价格维持的结构型合理原则分析》,《经济与法论丛》(第1卷),中国社会科学出版社,2014年1月,第126-151页;关于医药反向支付和解的一个实例,参见《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期,第101页。因此,适用合理原则分析的行为也并不必然要求个案中证明实际排除限制竞争效果,尚未实施因而未有实际排除限制竞争效果的协议也可以被认定为垄断协议。

只有针对少数没有结构型合理原则分析方法可用、只好适用全面型合理原则的行为才需要在个案中平衡竞争效果,这时才会出现“实施”之前无法单独证明“达成”垄断协议的情况。因此,以“排除限制竞争效果”作为垄断协议的构成要件并不会导致第46条项下“达成垄断协议”即违法的规定失效。

《反垄断法》之所以对“达成”与“实施”垄断协议规定了不同的行政处罚,并不是承认协议无须具有排除限制竞争效果就可以构成垄断协议,而是因为达成和实施造成的竞争损害程度不同:达成并实施的垄断协议显然已经开始发生竞争损害,固然需要严厉制裁;但“达成但尚未实施者”虽然还没有造成具体的、现实的损害,却也已经造成了反竞争的潜在危险,而这已经足以构成垄断协议,从而需要制裁。但是,制裁的对象仍然是已经达成的“垄断协议”,认定垄断协议的标准并没有因为未实施而有所降低。因此,认为第46条旨在严格规制“涉嫌”垄断协议——即对不满足垄断协议要件的协议加以规制——或者因此放弃垄断协议的排除限制竞争效果要件,均是错误的。

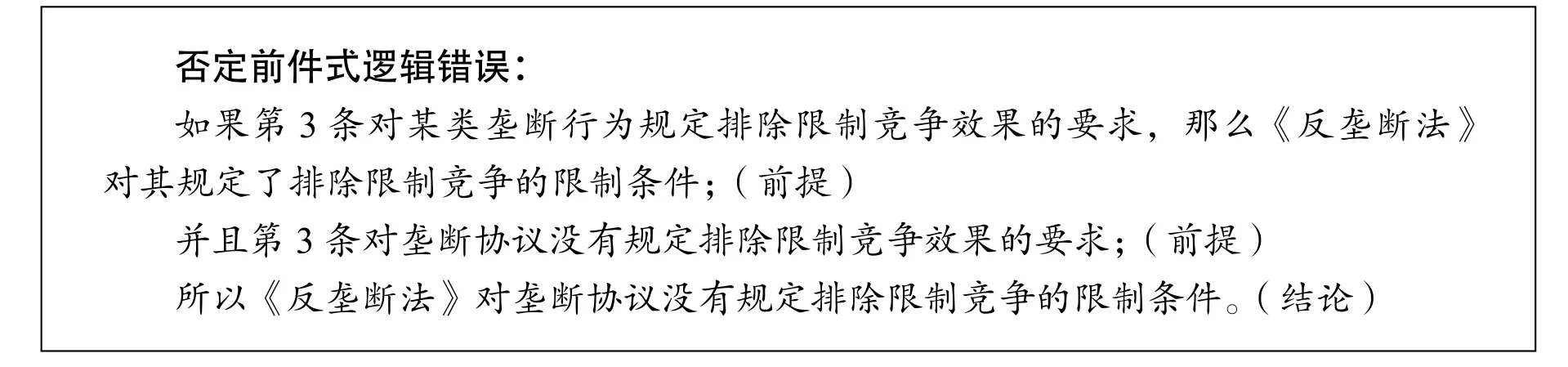

(四)第3条列举垄断协议时未使用“排除、限制竞争”措辞并不能推出垄断协议不要求该等效果

论证2.2.0前提1(理由2.1)主张,第3条列举三类垄断行为时仅对经营者集中规定了排除限制竞争要求,这说明对垄断协议无该限制条件。对此可以做以下几方面的反驳:

第一,第3条列举的三种垄断行为均包含着排除限制竞争效果的法律规定性。第一项列举的是“垄断协议”而非简单的“协议”,垄断协议本身就是一种具有法律规定性的行为,包含了第13条第二款规定的效果要件。易言之,如果加以还原,第一项实际列举的垄断行为是“排除、限制竞争的协议”。类似的,第二项列举的是“滥用市场支配地位行为”而非“支配地位企业的行为”,其本身也是一种具有法律规定性的行为,包含了第6条80. 《反垄断法》第6条:“具有市场支配地位的经营者,不得滥用市场支配地位,排除、限制竞争。”规定的排除限制竞争效果要件。如果加以还原,第二项实际列举的垄断行为是“排除、限制竞争的支配地位企业行为”。除了具有预防性以外,第三项与前两者的区别仅在于,它没有将列举的对象浓缩成一个“垄断集中”、“滥用集中”之类的包含效果规定性的术语,而是显性地列明了对经营者集中的效果规定性:“具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中”。

因此,由于第13条第二款已经对垄断协议的效果要件作出规定,但《反垄断法》并未对“经营者集中”作出效果要件的规定,所以第3条列举三种行为时对经营者集中需要作出效果规定,而对垄断协议无需重复作出效果规定。第3条对垄断协议没有显性地列明效果规定性不等于《反垄断法》对其无此要求。

第二,从逻辑学上看,法院的推理犯了否定前件式的逻辑错误。在一个具有“如果,那么”形式的充分条件陈述中,“如果”引导的部分称为前件(A),“那么”引导的部分称为后件(B)。例如。论证2.2.0隐含子前提2即是这样的一个陈述:“如果第3条对某类垄断行为规定了排除限制竞争效果的要求,那么《反垄断法》就对其规定了排除限制竞争的限制条件。”在正确的充分条件论证中,前件成立必然推出后件成立,这种逻辑推理形式称为“肯定前件式推理”。例如上表:

但是,如果一个论证试图以否定前件的方式来推导否定后件,就犯了“否定前件式逻辑错误”。之所以如此是因为“A并非产生B的唯一原因。事实上,除了A以外,还有许多其他原因足以产生B,即A是B为真的充分但非必要条件。”81. T. Edward Damer, Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-free Arguments (6 edition), Belmont:Wadsworth Cengage Learning, 2009, p.77.

本案中,法院推理的标准形式如上:

其中存在的错误,已如前述:第3条未规定排除限制竞争效果要求,但是第13条第二款规定了此要求,第1条立法目的也隐含着这种规定性要求,所以不能以第3条未规定来否定垄断协议包含排除限制竞争效果要件。

第三,如果二审法院的逻辑成立,将意味着《反垄断法》对滥用市场支配地位行为也“无该限制条件”,从而不要求以排除限制竞争为要件。82. 其逻辑形式是:如果第3条对某类垄断行为规定排除限制竞争效果的要求,那么《反垄断法》对其规定了排除限制竞争的限制条件;(前提)并且第3条对滥用市场支配地位行为未规定排除限制竞争效果的要求;(前提)所以《反垄断法》对滥用市场支配地位行为未规定排除限制竞争的限制条件。(结论)这是荒谬的,无论在理论上还是我国实证法上均不能成立。从理论上来看,第17条列举的所谓典型滥用市场支配地位行为无一属于本身违法,它们既具有反竞争效果又具有促进竞争效果,只有在个案认定涉案行为具有排除限制竞争效果时,才可认定为滥用市场支配地位行为。从实证法上看,这一点得到我国法院的一再肯认。例如,在奇虎诉腾讯案(即3Q案)83. 北京奇虎科技有限公司与被上诉人腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司滥用市场支配地位纠纷案,中华人民共和国最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。中,最高人民法院判决,“即使被诉经营者具有市场支配地位,判断其是否构成滥用市场支配地位,也需要综合评估该行为对消费者和竞争造成的消极效果和可能具有的积极效果,进而对该行为的合法性与否作出判断。”在粤超诉广东足协案84. 广东粤超体育发展股份有限公司与广东省足球协会、广州珠超联赛体育经营管理有限公司垄断纠纷案,中华人民共和国最高人民法院(2015)民申字第2313号民事裁定书。中,最高人民法院判决,“市场经营者有自主选择其交易方的权利,对具有市场支配地位的经营者,只有在同等条件下拒绝和部分经营者交易,且具有排除或限制竞争效果的情况下,才构成对反垄断法第17条第一款第三项的违反。”在吴小秦诉陕西广电案85. 吴小秦因与陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司捆绑交易纠纷案,中华人民共和国最高人民法院(2016)最高法民再98号民事判决书。中,最高人民法院并未明确阐述非法搭售的要件,而是直接对陕西广电的行为作出评判;但在此过程中隐含适用的法律标准亦是以排除限制竞争效果作为滥用市场支配地位行为的构成要件:“在此情形下,广电网络利用其市场支配地位,将数字电视基本收视维护费和数字电视付费节目费一起收取,客观上影响消费者选择其他服务提供者提供相关数字付费节目,同时也不利于其他服务提供者进入此电视服务市场,对市场竞争具有不利的效果。”

(五)执法机构自由裁量权的边界需要严格约束

第13条第一款和第14条均以兜底形式授权反垄断执法机构认定列举形式以外的垄断协议。从立法意图上看,立法机关之所以列举某些协议形式,是因为其认为这些协议形式是较为常见的垄断协议形式,相对更有可能构成垄断协议。86. 但这绝不意味着列举项本身构成垄断协议。参见兰磊:《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期,第103、113-114页。简言之,属于列举项的协议也可能不构成垄断协议,属于兜底项的协议也可能构成垄断协议。未列举的其他协议亦可能构成垄断协议,只是因为不太常见,立法机关未作直接归纳,而是交由执法机构在个案中判断。这似乎是授予执法机构一定的裁量权。并且,根据流行的行政诉讼理论,在反垄断这类复杂案件中,反垄断执法机构似乎享有很大的裁量权。例如时任最高人民法院行政庭副庭长杨临萍法院指出,在我国行政诉讼中,“对高度技术性专业性问题尊重行政机关首次判断权,并实行司法自限,法院不能以自己的判断代行行政机关的判断,不能以司法权代行行政权。只要行政机关自由裁量权在法律范围之内,一般司法不予干涉。”87. 杨临萍:《反垄断法司法审查的若干问题探讨》,载《东方法学》2008年第3期,第50页。

但这种裁量权绝不意味着毫无限制。在反垄断行政执法中,执法机构行使“自由裁量的标准为合理原则,符合比例原则,即执法目的、执法手段和执法成本符合‘三阶理论’。”88. 同注释87,第49页。具体到上述兜底条款的解释,法律并没有授权反垄断执法机构随心所欲认定任何协议均可构成垄断协议;相反,执法机构在认定垄断协议时,必须根据《反垄断法》的立法目的、垄断协议的定义条款以及其他法条提供的体系语境、甚至我国市场经济的总体体制和相关司法政策等,综合判断涉案协议是否构成垄断协议。相应地,法院在对反垄断执法机关的决定进行审查时,虽遵循司法自限原则,但亦不是赋予执法机关完全“自由”的裁量权。

第一,这种完全“自由”裁量权的解释会造成非常荒谬的结果。首先,它既不符合现代法治将行政行为纳入司法监督之下的基本原则,89. 《中华人民共和国宪法》第41条规定:“中华人民共和国公民……对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利……”;《中华人民共和国行政诉讼法》第2条规定:“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。”也不符合《反垄断法》自身的逻辑。对于被认为更可能危害竞争的列举项,是否要满足垄断协议定义中的排除限制竞争效果要件,至少存在合理的争议,并且域外反垄断法普遍承认该等协议并非全部本身违法。90. 参见兰磊:《论横向垄断协议与纵向垄断协议的区分:评上海日进电气诉松下电器等垄断纠纷案》,载《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期,第73-74页。相反,根据这种完全“自由”裁量权的主张,对于兜底项调整的被认为危害性相对较小的协议,反而不作排除限制竞争属性的要求,任由执法机构自行决定。其次,如果认同执法机构拥有对兜底项调整之协议无须排除限制竞争效果要件的自由裁量权,继而以此证成对列举项也无须排除限制竞争效果要件,将导致第13条第二款定义形同虚设,没有任何实质性的意义:列举项自动满足定义项,兜底项的解释全凭执法机关自由裁量。

第二,垄断行为构成要件的判断属于法律问题,不属于行政机关自由裁量的范围。法律规则的调整范围直接取决于违法行为的构成要件设置;要件内涵包含的成分越多,行为的外延就越小,规则的调整范围亦越小。合理原则抑或本身违法原则的选择涉及到垄断协议是否需要排除限制竞争效果要件的问题。对它的回答直接决定了《反垄断法》垄断协议条款的调整范围,同时决定了原被告双方的举证责任、举证方式、举证对象等问题。因此,识别一种行为应该适用合理原则还是本身违法原则,属于法院享有最终判断权的法律问题。正如美国联邦最高法院判决,“我们此前已经指出,关于什么构成不公平竞争的最终决定取决于法院而非委员会的解释,如果案件中指控涉案租约、销售、协议或谅解严重削弱竞争或趋于形成垄断,也必须适用相同的规则。”91. FTC v. Curtis Publishing Co., 260 U.S. 568, 579-580 (1923).

正如美国著名反垄断法学者赫伯特 • 霍温坎普指出,在美国反垄断法上,“虽然适用每一种分析模式[即合理原则还是本身违法原则]时都会涉及很多事实问题,但是选择分析模式的工作则完全是一个法律问题。”92. Herbert Hovenkamp, Antitrust Law (vol.11 3rd ed.), 2011, p.308.“适用哪个反垄断规则[即合理原则还是本身违法原则]的最终问题是一个法律问题”。93. Herbert J. Hovenkamp, The Rule of Reason, 70 Florida Law Review, 81, 90 (2018).美国西北大学法学教授爱德华 • 布鲁内特也明确指出,“适用本身违法还是合理原则的决定,是一个由法院判断的法律问题。”94. Edward Brunet, Streamlining Antitrust Litigation By "Facial Examination" Of Restraints: The Burger Court And The Per Se- Rule Of Reason Distinction, 60 Wash. L. Rev. 1 (1984).

美国司法实践中也正是如此操作的。例如,在海德案中,美国联邦最高法院将本身违法原则描述成这样一种方式,即涉案限制“作为一个法律事项被视为不合理。”95. Jefferson ParishHospital DistrictNo. 2 v. Hyde, 104 S.Ct. 1551, 1556 (1984).在穆勒案中,爱荷华州最高法院判决,“对某个行为适用本身违法原则还是合理原则是一个法律问题。”96. Mueller v. Wellmark, Inc., 861 N.W.2d 563, 566-67 (Iowa 2015).在蓝十字蓝盾案中,阿拉斯加联邦地区法院判决,“本院充分承认,适用本身违法原则、[快速审查原则]还是合理原则分析,是一个法律问题。”97. In re Blue Cross Blue Shield Antitrust Litig., 26 F. Supp. 3d 1172, 1186 (N.D. Ala. 2014).

在美国法上,一旦一个事项被识别为法律问题,上诉法院将对下级法院(或行政机关)98. 美国反垄断体制下,真正类似于我国反垄断行政执法的活动只有联邦贸易委员会(FTC)根据《联邦贸易委员会法》第5条以及《克莱顿法》进行反垄断执法的活动:经由内部调查、起诉、审理程序,直接由委员会作出处理决定,其决定可向联邦上诉法院提起司法审查。司法部反垄断局则不能独立作出处理决定,而必须向联邦地区法院提起诉讼,指控涉嫌违法的企业,由地区法院作出处理决定,地区法院作出的初审判决可以上诉到联邦上诉法院。不过,美国控制行政机关的司法审查制度大致借鉴了对下级法院的上诉审查制度,所以二者具有一定的可比性。参见洪莹莹:“美国联邦反托拉斯执法的司法审查强度问题研究”,王先林主编:《竞争法律与政策评论(第二卷)》,上海交通大学出版社2016年版,第160页。的处理作深度审查,适用所谓的“重审标准”(de novo)或者“无限审查标准”(plenary review),不会给予任何的尊让。例如,美国联邦《行政程序法》第10条明确规定:“对当事人提出的主张,在判决必要的范围内,审查法院应该决定所有与法律相关的问题并且解释宪法和制定法,确定行政行为中相关术语的意义和适用。”在Craftsmen Limousine案中,美国第8巡回区上诉法院指出,是否适用合理原则是一个法律问题,因此采用重审标准进行上诉审查。99. Craftsmen Limousine, Inc. v. Ford Motor Co., 363 F.3d 761, 772 (8th Cir.2004), aff’d, 491 F.3d 380 (8th Cir. 2007).在丽锦案中,第5巡回区上诉法院判决,“丽锦主张PSKS的反垄断请求应适用合理原则。这一法律问题依据重审标准审查。”100. PSKS, Inc. v. Leegin Creative Leather Prods., 171 F. App'x 464, 466 (5th Cir. 2006).在MM钢铁案中,第5巡回区上诉法院判决,“[地区法院作出的]依据本身违法责任理论分析涉案共谋的决定,是一个法律问题,我们依据重审标准审查。”101. MM Steel, L.P. v. JSW Steel (USA) Inc., 806 F.3d 835, 847 (5th Cir. 2015).

同样,欧盟也承认司法机关对于竞争法规则的解释拥有最终解释权:“由于规定在条约之中,[第101条]不可避免地使用了一般性措辞。其规定的条件可以作多种解释和适用。虽然欧委会负有初步解释和适用[第101条]的职责,但该条的边界问题最终是一个由共同体法院决定的事项。”102. David Bailey, Scope of judicial review under Article 81 EC, 41 Common Market Law Review 1327, 1328 (2004).

第三,即便是竞争执法机关拥有裁量权的事项(如对于经济证据的评估、案件事实的认定等),也不应该给予执法机关完全“自由”的裁量权。例如在美国,如果审查事项被识别为具有自由裁量权的事项,法院适用“滥用自由裁量权”标准(亦称“专断和反复无常标准”),考察下级法院或执法机关在作出决定时是否付诸良好的、合理的以及合法的决策技巧。

反垄断执法是一把双刃剑,正确适用可破除垄断、保护竞争,错误适用则会对正常竞争秩序造成破坏,严格干扰市场运行本身。对于垄断行为的判断涉及复杂的经济分析,并对经济生活影响甚巨。这就要求司法机关对行政执法机关的判断设置一定的约束,甚至要比普通行政诉讼中适用更深度的审查标准。正如杨临萍法官指出,“从某种意义讲,反垄断司法审查对未来经济预期判断走向的比重将会增强,因而经济分析专家的意见对行政自由裁量权和司法自由裁量权的正确行使将会起越来越重要的作用。”103. 同注释87,第50页。

域外实践也印证了司法审查在反垄断法上的重要性。例如我国学者洪莹莹深入考察美国巡回法院审查联邦贸易委员会反垄断执法的运行情况后指出,相对于一般行政行为的司法审查,美国反垄断领域的司法审查标准更为严格。

反托拉斯领域司法审查的标准相对于一般行政行为的司法审查标准存在一定的特点。第一,对于法律解释的审查,以谢弗朗遵从104. 谢弗朗遵从是美国联邦最高法院在Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council,467 U.S. 837 (1984)案中确立的一项司法审查原则:当法律模糊不清时,行政机关的解释只要“合理”,就应予以尊重。依此原则,行政机关而不是法院控制了法律解释权。裕泰案二审判决实际就是采用这种司法审查原则。为核心的司法遵从规则体系在反托拉斯领域并没有适用。第二,对于将法律适用于事实,虽然判例法也并不完全一致,但是整体上,主流标准是合理性审查,而联邦反托拉斯领域虽然有时候强调对于FTC关于行为是否违法的明智判断给予一些遵从,却原则上仍然采取重新审查。在这种情形下,是否遵从以及遵从的程度是由法院把握和决定的。105. 洪莹莹:《美国联邦反托拉斯执法的司法审查强度问题研究》,载《竞争法律与政策评论》第2卷,第152页。

按照欧盟司法机关的既定判例法,欧委会在适用竞争规则时具有一定(甚至可以说相当的)裁量空间。106. David Bailey, Scope of judicial review under Article 81 EC, 41 Common Market Law Review 1327, 1328 (2004)(“只要欧委会的决定包含充分的推理、得到有证明力的证据支持并且不存在任何明显错误……欧盟普通法院通常不会事后猜测其结论。”)但是欧盟司法实践中,即便在将第101条适用于具体案件时涉及大量复杂的经济分析,欧盟普通法院通常也采取“全面司法审查”的标准,对欧委会经济和市场分析的准确性及背后推理作出审查。107. David Bailey, Scope of judicial review under Article 81 EC, 41 Common Market Law Review 1327, 1332 (2004).例如,欧盟普通法院在思科案(Cisco)中指出,为此目的,欧委会享有“一定的裁量空间,法院必须考虑到这一点”;108. Case T-79/12 Cisco Systems and Messagenet v Commission, ECLI:EU:T:2013:635, 11 December2013,para 49.但是欧洲法院“必须不仅查明欧委会依赖的证据是否事实上准确、可靠、一致,而且必须查明该等证据是否包含了为评估一个复杂情形必须考量的所有信息,以及它是否足以支持从中得出的结论。”109. Id., para 50.即便司法机关对某些事项采用“有限审查”标准,也不是橡皮图章式的宽松审查,仍然要审查“该决定的合法性是否因为法律或事实错误、程序不当、推理瑕疵或者明显评估错误而无效”。110. David Bailey, Scope of judicial review under Article 81 EC, 41 Common Market Law Review 1327, 1333 (2004).

(六)以责任承担方式反推垄断协议的构成要件混淆了不同类型的损害

在论证2.4a.1中,二审法院以第50条规定的损害赔偿责任要件与第46条规定的行政责任要件之不同,来论证行政案件中认定RPM无须排除限制竞争效果。这一论证存在以下几方面的问题。

第一,法院实际上采用如下“反推”操作,来论证行政案件中认定RPM无须排除限制竞争要件:既然第50条规定的民事责任(损害赔偿)需要以实际损失为前提,而实际损失又以实际排除限制竞争为前提,所以民事案件中认定垄断协议必然就要求排除限制竞争效果要件;相反,行政案件中执法机关可处罚达成但未实施的垄断协议,而未实施就不会有实际排除限制竞争效果,因此,行政案件中认定垄断协议时就无须包含排除限制竞争效果要件。这种将认定垄断协议的标准取决于后续责任承担方式的做法,显然是本末倒置。

第二,这种反推出来的结论也是不成立的。垄断协议认定与责任承担是两个不同的阶段,每个阶段是否要求效果要件以及要求何种形式的效果要件是分离的。这正是美国法院发展的“反垄断损害法则”(antitrust injury doctrine)的要义,即私人求偿的损害须源自于竞争机制受损,或者与之有关联。但二者是相互分离的两个损害概念。111. 关于这一法则的介绍,参见戴宾、兰磊:《反垄断法民事救济制度比较研究》,法律出版社,2010年12月,第181-185页;关于这一原则的学术源头,参见阿瑞达:《不判处损赔偿的垄断违法行为》兰磊译,《竞争政策研究》2018年第1期。上海市第一中级人民法院在强生案中承认了近似的概念:“原告也未能充分说明其是否因为价格限制条款而遭受了反垄断法意义上的损害。因为垄断行为所遭受的损害,主要应该为排除、限制竞争所带来的损害。”上海市第一中级人民法院(2010)沪一中民五(知)初字第169号民事判决书。

即便认定垄断协议时不包含排除限制竞争效果要件,也不影响责任承担阶段(如请求损害赔偿之诉或者行政处罚程序)要求排除限制竞争效果要件。例如,在认定本身违法的垄断行为时并不要求证明实际排除限制竞争效果。但认定垄断行为时不要求证明实际排除限制竞争效果,并不影响法院要求损害赔偿之诉的原告证明其受到的损害是由此垄断协议造成的,并且是其造成的实际排除限制竞争效果的表现。例如美国具有极大影响的《反托拉斯法释论》在谈到单方采取的便利共谋行为是否违反《联邦贸易委员会法》第5条时指出,“我们不要求证明实际价格影响……而只要求证明所采取的行为相当可能(likely)导致反竞争的结果……当然,寻求损害赔偿者需要证明实际价格影响……”112. Phillip E.Areeda and Herbert Hovenkamp, Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application (3rd ed.Vol.6) , New York: Wolter Kluwer, 2010, p300.

即便认定垄断协议时包含排除限制竞争效果要件,此时用以判断该等效果的标准也可以不同于损害赔偿责任承担阶段使用的效果标准。例如,在证明市场机制损害型竞争损害时,并不要求实际排除限制竞争效果。但私人起诉损害赔偿则需要证明其遭受了“反垄断法损害”(antitrust injury),即源于竞争损害的私人损害或者与竞争损害相关联的私人损害。

某个原告不能证明其遭受的损失源于实际排除限制竞争效果,并不表示未发生违法行为,因为可能有其他原告能够证明这一点。即便没有任何私人拥有损害赔偿之诉的起诉资格,也不等于不存在违法行为,因为起诉资格是一个处理何人推动损害救济最为恰当的问题,它涉及到对多种因素的考量,而不是一个判断是否存在违法行为的问题。当然无人拥有损害赔偿的起诉资格并不表示违法行为得不到救济。首先,禁令之诉的原告不需要证明实际损害;其次,反垄断执法机构不需要证明起诉资格,因为其自动具有起诉资格(或者调查处理的资格)。但无论在禁令之诉中还是行政调查中,虽然原告或行政机关无需证明构成起诉资格要件所需的私人损害和实际排除限制竞争效果,但这不等于在认定违法行为时也不需要证明涉案行为对竞争秩序的损害。113. Phillip E.Areeda, Herbert Hovenkamp, Roger D. Blair and Christine PietteDurrance, Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application (3rd ed. Vol.2A) , New York: Wolter Kluwer, 2007, p.74(“缺乏对竞争的任何威胁意味着没有发生违法行为,此时即使政府——其自动拥有起诉资格——提起的诉讼也必须被驳回。”)

第三,子前提1包含一项不可接受的主张,即“造成实际损失又须以该垄断行为具有或产生排除、限制竞争效果为前提”。这一主张隐含着一项假定,即“如果没有实际排除限制竞争效果就不可能发生实际损失”(二级子前提1)。但是,无论是这一隐含假设(二级子前提1)还是这一主张本身(子前提1)均不成立,因为它误解了垄断行为与私人实际损害之间的关系。私人受到反垄断法承认的损失并不要求必然发生了实际反竞争效果。固然,如果发生实际排除限制竞争效果,并由此导致了私人损害,该私人显然受到了反垄断法承认的私人损害。但是,竞争机制受损即可导致反垄断法承认的私人损失,只要竞争机制受损并且原告受到与之相关联的损害,即可请求损害赔偿,而不要求二者具有同一性。易言之,没有发生实际排除限制竞争效果也可能产生反垄断法承认的私人实际损害。例如,A和B是某种直接面向最终消费者的产品生产商,A在该市场具有支配地位。A对B的客户收取较低价格(但尚不构成掠夺性定价)以吸引他们转向自己,而对自己的客户继续收取高价。此举一方面对A自己的客户造成价格歧视,另一方面对B造成封锁效应。A的行为未造成下游市场竞争损害,因为根本不存在下游市场;但对A所在市场上的竞争造成损害。这种损害首先体现为竞争机制的损害,即对包括B在内的竞争对手产生封锁效应,但它要具体产生实际排除限制竞争效果(如把B排斥出市场,以及随之而来的进一步提高市场价格、降低市场产出),则需要一段时间,但实施该等行为时即已经损害了竞争机制。这种情形下受到价格歧视的A的顾客就已经发生了反垄断法承认的损害和实际损失(多付价款),但并未产生实际的反竞争效果,认定该行为构成垄断行为时也不要求实际产生了排除限制竞争效果。

七、结语:超越本案判决书的分析

经过论证,二审法院得出的结论并没有明确回答其归纳的法律争点,而只是得出一个不确定的答案:并非必须以排除限制竞争为要件。易言之,按照法院的解释,RPM的归责模式有两种选择:可以要求排除限制竞争要件,也可以不要求排除限制竞争要件。按照法院的逻辑,既然如此,又鉴于《反垄断法》及反垄断执法具有“预防”目的,那么海南省物价局在认定RPM时不要求排除限制竞争效果亦不违反法律。

法院只是通过严格解释法条得出了这一结论。即便这一结论在法律解释上能够成立(事实上存在前述多种论证问题),它也不是一个科学合理的结论。它并未确切回答本案法律争点,仍然没有解决在认定垄断协议时是否应该以排除限制竞争效果为要件。依此解释,无论本身违法还是合理原则都是允许的,实践中仍然会存在判断标准各行其是的不可决状态,而两种判断标准对实务的影响迥然不同。

为回答本案法律争点,法院必须以更宽广的视野作进一步的分析论证。《反垄断法》是保障我国市场经济正常运作的机制,其规则设计要以市场经济的大背景为出发点。市场经济是以市场在资源配置中起决定性作用的制度,它要求以行为主体的经营自由为缺省状态,除非有正当理由,政府不应该进行干预。114. See OlesAndriychuk, Rediscovering the Spirit of Competition: On the Normative Value of the Competitive Process, 6 (3)European Competition Journal 575, 592-593 (2011).反垄断法作为政府干预的一种,必然要求唯有存在“正当理由”时才可以认定企业行为构成垄断行为(包括垄断协议)。作为竞争法,《反垄断法》进行干预的正当理由体现为纠正市场上发生的竞争损害,超过这一范围的政府干预就失去了正当性,破坏了市场经济。这就要求认定垄断行为时必须以竞争损害(或者其发生的极大可能性)为核心要件。

竞争是一个多维度的概念,有品牌内竞争、品牌间竞争,它们各自又具有价格竞争和非价格竞争,非价格竞争又可分为质量竞争、品种竞争、服务竞争、创新竞争、隐私保护竞争等等。要判断一种行为是否具有排除限制竞争效果(竞争损害)需要综合考察个案中涉及的不同竞争类型。仅仅关注其中某一种竞争(如RPM必然造成的品牌内价格竞争限制),而忽视其他种类的竞争(如RPM可能解决搭便车、合同执行等问题从而增强品牌内非价格竞争和品牌间竞争),并仅仅以前一类竞争损害为由禁止企业行为,实属“一叶障目”,必将干扰市场经济的正常运行,导致反垄断执法适得其反。

当然,竞争损害要件并不一定需要在个案中进行证明,对于某些总是或者几乎总是会破坏竞争的行为形式,可以通过立法或司法的形式推定竞争损害。但这种推定绝对不能随意而为,而必须建立在良好的论证基础之上;115. Herbert J. Hovenkamp, The Rule of Reason,70 Florida Law Review, 81, 137 (2018)(“本身违法原则的正确适用至关重要地取决于一项判断,即特定行为作为一‘类’或家族群体具有不合理性。”)而且根据域外反垄断经验,这种违法推定必然是例外,而非原则。116. Id., p.83(“[美国]法院根据合理原则评估大多数反垄断之诉……本身违法原则的适用范围一直在缩小。”)否则,《反垄断法》没有根据地普遍设置违法推定规则,必将超过正当干预市场的范围,破坏市场经济。并且,由于这种推定是普适的,其造成的干预和破坏作用比个案中的错误执法更为严重。

至于一种协议(或行为)应该采用合理原则还是本身违法原则,需要从《反垄断法》的立法目的,竞争法属性,各种归责模式的形态、适用方法、利弊等方面着手,结合经济学的研究成果进行分析,最终确定何种归责模式更有助于实现反垄断法的立法目的。这种分析超出了本文的范围,不再赘述。但是我们至少可以指出一点:本案法院仅仅根据对法条的解释得出一种模棱两可的结论,并在此基础上确认执法机构对法律的解释,而没有对不同解释造成的经济效果进行考察,显然是不恰当的。