预防性护理干预对腰椎间盘胶原酶溶解术后下肢深静脉血栓的影响*

魏建梅 曾春娥 陈春梅 熊晨悦 罗丽婷 张学学 张达颖 王志剑

(南昌大学第一附属医院疼痛科,南昌330006)

胶原酶溶解术是当前腰椎间突出症的重要微创介入治疗方法之一,其较好的疗效和安全性已为大量的临床研究所证实[1],但仍存在术后诸多可能的并发症风险[2]。下肢深静脉血栓形成 (deep venous thrombosis, DVT) 即为其中较严重的并发症,轻者仅为下肢肿胀,重者可引起下肢残障甚至致死性肺栓塞。该并发症一旦发生则治疗相对棘手,因而有效地预防DVT在腰椎间盘胶原酶溶解术后尤显重要。有关如何预防DVT尚缺乏统一认识,且目前临床应用的药物性预防和机械性预防均有明显的局限性[3]。我们基于预防性护理在规避并发症中的作用,同时根据DVT的发病机理并遵循腰椎间盘胶原酶溶解术后旨在规避神经根损伤风险的护理要求,设计了一套通过改善下肢肌泵功能、促进下肢静脉血流的预防性护理干预措施。本文即为预防性护理干预措施对腰椎间盘突出症病人胶原酶溶解术后DVT影响的临床观察。

方 法

1.一般资料

2013年6月至2014年6月在我科住院诊断为腰椎间盘突出症并行胶原酶溶解术病人120例,随机分为一般护理组(对照组A组)和预防性护理干预组(观察组B组),每组各60例。

纳入标准:①临床确诊的腰椎间盘突出症病人,符合胶原酶溶解术适应证并实行胶原酶溶解术;②根据改良wells评分表[4],结合DVT形成的危险因素进行风险评估[5],符合中度DVT可能性(评分为1~2分);③有正常的沟通能力和理解能力;④知情同意接受干预,符合伦理学原则;

排除标准: ①心、肺、肝及肾等重要脏器功能不全者;②恶性肿瘤病人;③血管性痴呆、精神病史、有意识障碍的脑卒中者。

2.护理方法

(1)一般护理组:单纯实施一般性护理(如下)进行DVT预防。

①健康教育:围手术期向病人及陪护人员进行有关DVT病理机制、危害及预防的知识讲解和宣教,指导病人及家属做好术后生活护理和病情观测。②心理护理:术后定时进行护理查房,观察和了解病人心理状态,对病人及时疏导和支持,介绍以往成功病例,使病人保持良好心态积极配合临床治疗。③饮食指导:术后鼓励病人多进低脂、高蛋白、粗纤维食物,避免高胆固醇饮食,少吃脂肪含量高食品,避免辛辣食物及浓咖啡等刺激性食物,鼓励病人多饮水,一般每日约3 000 ml,利于稀释血液,改变血液粘稠度。

(2)预防性护理干预组:在一般性护理的基础上,实施措施进行DVT预防。

①一般性护理同上。②预防性护理干预:病人术后6小时始在护士的帮助下进行系列下肢训练活动,此后每4小时由护士实施或指导家属实施该训练内容1次,直至病人能够下床自行活动。训练内容:直腿抬高运动。病人取平卧位,伸直双下肢后先缓慢抬高一侧下肢,直到有牵拉酸痛感,再按同法抬高另一侧下肢,每次10 min。双手抱膝屈髋运动。病人屈曲膝关节后双手抱膝进行有节律的屈髋运动,双下肢交替进行,每次10 min。腓肠肌挤压运动。一手将病人下肢抬高,另一手在腓肠肌做有节律的挤压,挤压1秒与放开1秒交替进行,持续3~5 min。踝关节运动。双足伸直,做踝关节跖屈、背伸和环转运动,每个动作重复10次,每次动作到位后停滞并保持3秒,每个动作之间双足放松10秒,每次训练重复5次。足趾运动。双侧足趾伸直、屈曲运动,每个动作重复10次,每次动作到位后停滞并保持3秒,每个动作之间双足放松10秒,每次训练重复5次。

3.观察指标

(1)DVT发生率:术前和术后7 d、10 d进行双下肢静脉彩色多普勒超声检查,检测DVT的发生情况,计算术后DVT发生率。

(2)D-二聚体检测:术前和术后7 d、10 d进行血浆D-二聚体检测,比较各组手术前后及两组之间D-二聚体水平差异。

4.统计分析

所有数据用SPSS 11.0统计软件进行统计学处理。计量资料用均数±标准差()表示,采用独立样本t检验进行统计学检验。计数资料(DVT发生率)采用X2检验进行统计学检验。P< 0.05表示差异具有统计学意义。

结 果

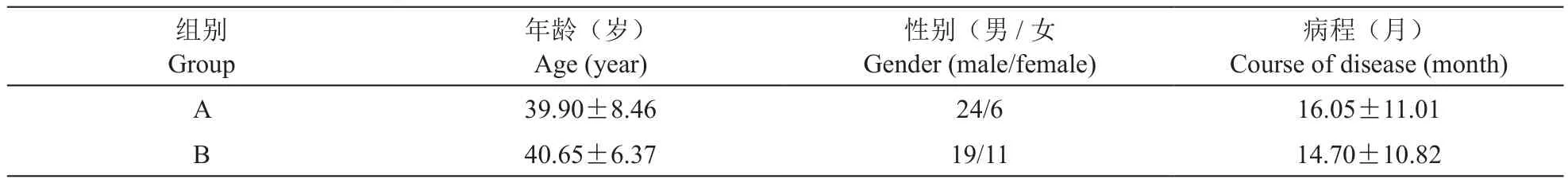

1.两组一般资料比较:A组和B组病人例数相同,在年龄、性别比及病程等方面差异无统计学意义(P> 0.05,见表1)。

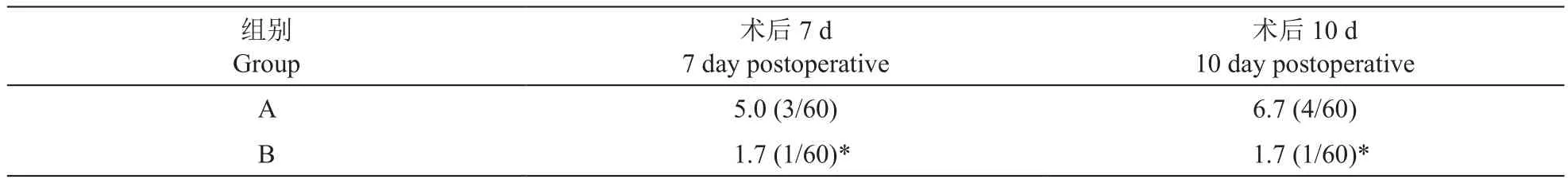

2.DVT发生率:A组术后7 d、10 d DVT发生率分别为5.0%和6.7%,B组术后7 d、10 d DVT发生率均为1.7%。与A组比较,B组术后7 d、10 d DVT发生率较低,差异有统计学意义(P< 0.05,见表2)。

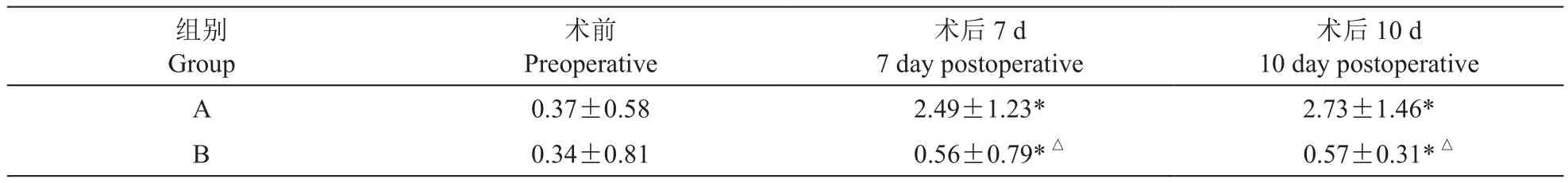

3.D-二聚体检测结果:A组术后7 d、10 d血浆D-二聚体水平高于术前水平,差异有统计学意义(P< 0.05);B组术后7 d、10 d血浆D-二聚体水平低于A组相应术后水平,差异有统计学意义(P< 0.05);B组手术前后血浆D-二聚体水平无统计学差异(P> 0.05,见表3)。

讨 论

DVT是指血液在深静脉内不正常地凝结堵塞管腔导致静脉血流障碍,多发生于下肢,尤以髂静脉和股静脉血栓形成最常见,而静脉血液淤滞、血液高凝状态和静脉血管壁损伤被认为是引起DVT的主要原因[6],而体位与卧床时间、部分药物的使用是腰椎间盘胶原酶溶解术后DVT的主要危险因素。

表1 两组病人一般资料的比较(n = 60,D)Table1 Comparison of general data between two groups of patients (n = 60,D)

表1 两组病人一般资料的比较(n = 60,D)Table1 Comparison of general data between two groups of patients (n = 60,D)

组别Group病程(月)Course of disease (month)A 39.90±8.46 24/6 16.05±11.01 B 40.65±6.37 19/11 14.70±10.82年龄(岁)Age (year)性别(男/女Gender (male/female)

表2 两组病人DVT发生率(n = 60,D, %)Table2 DVT incidence in two groups (n = 60,D, %)

表2 两组病人DVT发生率(n = 60,D, %)Table2 DVT incidence in two groups (n = 60,D, %)

*P < 0.05,与 A 组比较 ; *P < 0.05, Compared with group A.

术后10 d 10 day postoperative A 5.0 (3/60) 6.7 (4/60)B 1.7 (1/60)* 1.7 (1/60)*组别Group术后7 d 7 day postoperative

表3 两组病人D-二聚体检测结果(n = 60,D, mg/L)Table3 Results of d-dimer test in two groups of patients (n = 60,D, mg/L)

表3 两组病人D-二聚体检测结果(n = 60,D, mg/L)Table3 Results of d-dimer test in two groups of patients (n = 60,D, mg/L)

*P < 0.05,*P > 0.05,与术前比较;△P < 0.05,与 A 组比较*P < 0.05,*P > 0.05, Compared with the preoperative; △P < 0.05, Compared with group A.

术后10 d 10 day postoperative A 0.37±0.58 2.49±1.23* 2.73±1.46*B 0.34±0.81 0.56±0.79*△ 0.57±0.31*△组别Group术前Preoperative术后7 d 7 day postoperative

腰椎间盘胶原酶溶解术后存在胶原解链水解过程,在此过程中椎间盘内压力及椎管内压力可增高致神经根受压加重甚至出现神经卡压征[2],因而术后病人一般需绝对卧床7~14天,部分卧床需时甚至更长,同时病人不能自主翻身而需外力协助滚动式翻身,长时的仰卧或侧卧位均易导致腘窝等下肢部位静脉血液淤滞;术后常需使用较大剂量脱水剂,易使血流粘稠度增加、凝血酶原释放和血小板聚集功能增强,增加血液高凝状态。此外,若病人存在基础疾病,如高血脂、高血压、高血糖等,血液相对浓缩、粘稠度高;老年病人下肢肌肉相对萎缩,肌泵挤压作用下降也易致下肢静脉血流滞缓。

当前根据DVT的发病机理,临床主要通过降低对静脉内膜的损伤和促进下肢静脉血流来进行预防,主要方法是药物性预防和机械性预防。药物性预防主要包括使用普通肝素、低分子量肝素或维生素K拮抗剂等;该法存在增加机体出血的风险,围手术期使用需慎重,除部分DVT高危风险病人外,临床较难实现常规应用[3]。机械性预防主要包括应用压力梯度长袜、间歇充气加压装置和静脉足泵等;该法虽不增加出血的风险,但常需依赖一定的设备或装置,且现存研究对机械方法预防DVT的有效性的依据尚存不足[7]。

预防性护理是根据病人发病先兆或潜在诱发因素而采取的护理措施,目的在于规避并发症。有研究认为针对DVT采取一定的护理措施以促进下肢静脉血流,对预防DVT具有重要的临床意义[8]。我们设计了一套针对腰椎间盘胶原酶溶解术后DVT的预防性护理干预措施,旨在通过主动运动、被动运动、机械压迫等方法促进肢体静脉血液回流,改变肢体血流淤滞状态,降低DVT的发生风险。从表2可以看出,与A组比较,B组术后7 d、10 d DVT发生率较低,差异有统计学意义,说明B组通过增施预防性护理干预措施减少了术后DVT的发生率。

D-二聚体属于交联纤维蛋白的特异降解产物,其血浆浓度增高反映继发性纤溶活性的增强,可作为体内高凝状态和纤溶亢进的分子标记物,用于预测DVT发病的高危程度[9]。从表3可以看出,A组术后7 d、10 d血浆D-二聚体水平高于术前水平,差异有统计学意义,说明A组术后DVT发生风险程度显著增加;B组术后7 d、10 d血浆D-二聚体水平低于A组相应术后水平,差异有统计学意义,说明B组术后DVT发生风险程度低于A组;而B组手术前后血浆D-二聚体水平无统计学差异,说明B组术后DVT发生风险程度较术前无明显增加。

综上所述,可以认为预防性护理干预措施有助于减少腰椎间盘突出症病人胶原酶溶解术后DVT的发生,值得临床进一步推广应用。