青海省绿色经济发展研究

任海静

摘要:首先,从综合发展度、资源环境承载度和政府政策支持度三个方面构建青海省绿色经济发展水平评价指标体系。其次,运用主成分分析法,对青海省以及各州市的绿色经济发展水平进行测算;测算结果表明,青海省2000-2016年绿色发展水平呈现平稳上升的态势,综合得分由2000年的-0.9732提高到2016年的1.2965,2009年综合得分由负转正,实现一个突破;各市州绿色经济发展水平有所差距,绿色经济的发展是由经济规模起决定性作用。最后,从政府作用、产业结构、科技创新等方面提出促进青海省绿色经济发展的对策建议。

Abstract: This paper constructs the evaluation index system of Qinghai Province's green economy development level from three aspects: comprehensive development degree, resource and environmental carrying capacity and government policy support. Then, this paper uses the principal component analysis method to calculate the level of green economy development in Qinghai Province and various cities. The calculation results show that the green development level of Qinghai Province from 2000 to 2016 showed a steady upward trend and the comprehensive score increased from -0.9732 in 2000 to 1.2965 in 2016. In 2009, the comprehensive score turned from negative to positive, achieving a breakthrough. The calculation results also show that there is a gap in the level of green economy development between cities and states and the development of green economy is decisive by the scale of the economy. Finally, this paper proposes countermeasures to promote the development of green economy in Qinghai Province from the aspects of government role, industrial structure and scientific and technological innovation.

关键词:青海省;绿色经济;主成分分析

Key words: Qinghai Province;green economy;principal component analysis

中图分类号:F293 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)30-0271-05

0 引言

21世纪以来,全球经济正在绿色经济的引领下逐步转型。发达国家普遍由传统经济转向绿色经济,并从这一结构性转型中实现经济增长[1]。而一些处于工业化和城市化快速发展阶段的发展中国家正面临着传统经济向绿色经济过渡的艰巨任务[2]。习近平总书记在2016年视察青海时指出:青海省作为国家生态安全的屏障,具有及其重要而特殊的生态地位,必须要承担起保护“中华水塔”和三江源的重任。要从实际出发,坚持保护优先、坚持以节能减排和环境整治为导向,全面推进生态建设、美丽城乡建设以及自然保护区建设,加强生态保护、沙漠化防治和退牧退耕还林还草,扎扎实实推进生态环境建设,确保“一江春水向东流”。习近平总书记的讲话为青海省更好地处理好经济发展与环境保护的关系,指明了新方向[3]。

我国学者在绿色经济方面进行了较为广泛的探讨。部分学者对于绿色经济作了理论方面的研究:唐啸(2014)通过对国外已有的关于绿色经济理论的分析,得出绿色经济在不同时期,随着社会经济的发展变化有着不同的涵义,具体可分为单一的生态系统目标阶段、经济—生态系统目标阶段和经济—生態—社会复合系统阶段[4];丁刚,陈奇玲(2014)通过梳理绿色经济的五种内涵,重新界定了绿色经济的涵义,认为绿色经济是经济发展、资源节约、保护环境三者相结合的经济[5]。更多的学者对区域绿色经济发展进行了评价分析:何新安(2014)借鉴了赵彦云等的研究[6],构建了由综合发展度、资源承载力、环境容量组成的三维度指标体系,并用熵值法对广东省河源市2005-2011年的绿色经济发展状况进行综合评价[7];纪山山,徐天祥(2016)从规模性指标、激励性指标、约束性指标、保障性指标等构建了四个大项,十九个小项的评价指标体系,并采用熵值法和聚类分析法对江苏省十三个省市的绿色经济发展水平进行了实证分析[8];蔡绍洪,魏媛等(2017)建立了绿色经济评价指标体系,根据西部12省绿色发展的相关指标,运用计量方法和GIS记数法对2014年西部地区绿色发展水平及空间分析进行研究[9]。

青海省位于中国西北部,处于“世界屋脊”青藏高原的东北部,作为长江、黄河、澜沧江的发源地,承担着保护“中华水塔的重任”,因此,本文运用主成分分析法对青海省绿色经济发展进行动态评价,分析其制约因素并提出相应对策。

1 青海省绿色经济评价指标体系和数据来源

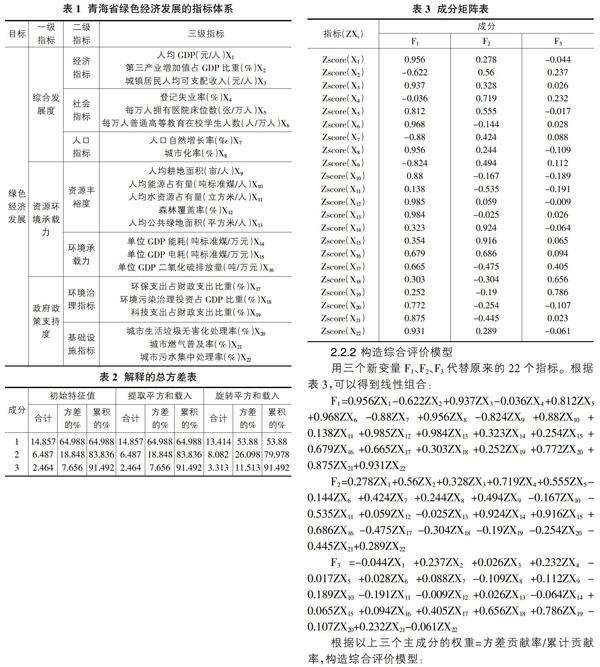

一般而言,经济发展水平评价指标体系设计应遵循全面性、动态性、科学性、可比性、可行性、结构层次性等基本原则。但是,绿色经济发展的目的是发展环境友好型产业、发展循环经济和低碳经济、使得社会经济发展与自然环境相协调。因此,本文除了遵循上述基本原则外,还以科学发展观和可持续发展为依据,以注重人民的生活质量、注重经济增长水平和环境效益相结合、注重教育与科技水平以及注重政府政策支持为指导思路,并借鉴学术界已有的研究成果,构建了青海省绿色经济评价指标体系(见表1),相关原始数据主要来源于《青海省统计年鉴》(2001-2007)。

2 青海省绿色经济水平实证分析

2.1 主成分分析

主成分分析是一种降维分析,在数据信息损失最小的情况下,将多个维度的数据简化降维,浓缩指标信息,突出主要成分,将复杂的问题简单化,从而使问题分析更加直观有效[10]。

2.2 青海省綠色经济发展水平评价分析

2.2.1 提取主成分并命名

首先对4个逆向指标进行正向化处理并对原始数据进行标准化处理,运用SPSS18.0软件的分析,根据特征值>1且累积方差贡献率大于85%的原则选取3个主成分(见表2)。

由表2可知,前三个主成分的累计贡献率已达到91.492%,即用这三个主成分就能反映22个原始变量91.492%的信息,分别称为主成分F1、主成分F2、主成分F3。

从表3的数据可以看出,和第一主成分F1密切相关的是X1、X3、X5、X6、X8、X20、X21、X22、X10、X11、X12、X13,这些指标与经济规模、基础设施和环境资源有关,因此F1命名为经济总量因子。和第二主成分F2密切相关的是X2、X4、X7、X9、X14、X15、X16,这些与地区产业结构有关,因此F2命名为产业结构因子。和第三主成分F3密切相关的是X17、X18、X19,这些指标与政府对绿色经济的投资有关,因此F3命名为政府政策支持因子。

为更好反映地反映青海省绿色经济发展水平,根据表4绘制出青海省绿色经济发展水平时间序列图(见图1)。

图1直观反映出自2000年国家实施西部大开发以来,青海省绿色经济总体发展处于平稳上升的状态。绿色经济发展综合得分从2000的-0.9732提高到2016年的1.2965,整个发展水平呈现出逐年上升的趋势。尤其是2009年以后,青海省的绿色经济发展综合得分由负值转向了正值,且增长幅度较大,充分体现出在政府政策的支持下,通过调整优化工业结构、加快加速基础设施建设等一系列的政策措施,对青海省绿色经济发展起到了关键性的推动作用;也充分体现了我省进一步深入贯彻落实科学发展观,坚持走保民生、保增长、保稳定的“三保”路线,积极应对全球金融危机,并取得了经济回升、社会稳定、人民生活改善的新成绩。

从图中也可以看出,经济总量因子F1在2000-2009年发展规模较小且波动较小,从2010年呈上升趋势,这与我省绿色经济发展总趋势基本吻合,说明经济总量因子对绿色经济发展起决定性作用,而经济总量提高的主要因素是经济规模扩大、基础设施不断完善和资源环境问题得到改善,人均GDP和城镇居民人均可支配收入的增加、城市化率和森林覆盖率的提高、单位GDP能耗和电耗的降低都对经济总量的提高有很大的促进作用。其他2个主因子的贡献要小得多,主要是因为经济总量的发展速度超出产业结构优化速度及政府对绿色投资的力度。在2012年后,在国家“五位一体”总布局思想下指导下,政府加大对绿色经济的投资力度,政府政策支持因子F3得分迅速提高,说明绿色经济发展离不开政府宏观调控。

图1还表明,虽然青海省绿色经济综合发展呈现较快的发展趋势,但产业结构不合理,政府对绿色经济发展的投资力度较小等因素依然制约着绿色经济的发展。说明未来青海省的绿色经济发展要在政府政策的支持下,由过去的依靠总量规模增加转向依靠产业结构调整来实现。

2.3 青海省各州市绿色经济发展水平评价分析

2.3.1 提取主成分并命名

对原始数据进行标准化处理,运用SPSS18.0软件的分析,根据特征值>1且累积方差贡献率大于85%的原则选取4个主成分(见表5)。

由表5可知,前四个主成分的累计贡献率以达到89.518%,即用这四个主成分就能反映22个原始变量89.518%的信息,分别称为主成分P1、P2、P3、P4。

从表6可以看出,和第一个主成分P1密切相关的是X1、X3、X8、X21、X22,这些指标与经济规模有关,因此P1命名为经济规模因子;和第二主成分P2密切相关的是X5、X6、X12、X13、X20,这些指标与社会基础设施建设有关,因此P2命名为基础设施因子;和第三主成分密切相关的是X17、X18、X19,这些指标与政府对绿色经济的投资有关,因此P3命名为政府政策支持因子;与第四主成分P4密切相关的是X14、X15、X16,这些指标反映的是区域能源消耗和环境污染情况,因此P4命名为环境压力因子。

2.3.2 构建综合评价模型

由表7可知,在青海省8个州市中,绿色经济发展水平综合得分西宁市排名第一,其他排名依次为海西州、海东市、海北州、黄南州、海南州、果洛州、玉树州。其中,经济规模因子海西州排名第一,基础设施因子和环境承载力因子西宁市排名第一,政策支持度因子果洛州排名第一。

从表7可以看出,青海省绿色经济发展存在严重的区域差异,但各州市绿色经济的发展还是由经济规模起决定性作用,这和青海省绿色经济发展的总趋势基本吻合。P1经济规模因子海西州表现最为突出,主要是因为我省大部分资源型工业都集中在海西州,工业的发展带动经济规模的增长;P2基础设施因子表现最为突出的是西宁市,西宁市凭借“省会城市”优势,在医疗、教育、绿化等方面的发展水平都比较高;P3政府政策支持因子表现最为突出的是果洛州,近几年国家和省内出台的许多政策措施都倾向于果洛州;P4环境压力因子表现最为突出的是西宁市、其次是海西州,这两个地区经济规模因子都比较突出,说明经济增长方式不当是造成环境问题的重要原因。

3 结论与对策

由以上分析可以看出,自西部大开发以来,青海省绿色发展水平平稳上升,主要是因为经济总量的上升,而产业结构和政府对绿色经济的支持度对绿色经济的贡献率不大,区域间各因素发展不平衡,这些因素制约着绿色经济的发展。为了进一步提高青海省绿色发展水平,同时平衡区域间的发展,提出以下对策建议。

3.1 充分发挥政府的宏观调控能力

首先,国家要给予制度和政策支持,为青海省各地区制定有针对性的、倾斜的政策,通过转移支付帮助完善公共基础设施,给予技术和资金的援助,为青海省绿色经济发展提供优越的发展环境。其次,发挥政府的调节作用,推进形成主体功能区,明确不同区域的主体功能,实行“区域限批”项目。加大对环保科技的投入比重,大力支持节能产品、环保产品、绿色食品等绿色产品的研发和生产,调动企业和社会各阶层发展绿色经济的积极性。对未按规定完成节能减排和和降耗去污的企业依法进行处罚,如吊销生产许可证、吊销排污许可证等。尽快完善税收、财政、信贷等配套设施的建设。最后,政府应建立专项基金,开展绿色经济发展试点。

3.2 加快产业结构优化升级,发展绿色产业

调整传统产业结构。通过高新技术和先进实用技术对传统产业进行升级改造。推动石油、电力、有色金属和盐化工等四大支柱产业在升级改造中实现新一轮扩张。加强对支柱产业在研发、生产过程中薄弱环节的扶持力度,提高生产效率,促进传统产业的绿色改造。发展壮大龙头企业,促进产业集群发展,提升市场占有率。

培育发展新型绿色产业。一是依托资源优势,发展新能源、新材料等节能环保产业,建立高效的绿色循环工业体系。二是发展特色旅游业,青海省拥有涉及自然、地理、民族、宗教、历史等众多邻域的世界极品旅游资源,吸引着海内外众多旅游者。这些都是青海省发展旅游业的优势,只要青海的旅游设施改善和宣传促销得力,这些需求就会变成现实的消费市场。三是大力发展绿色农牧业,构建集约型绿色生态农牧业体系。加快绿色农牧产业基地建设,建立示范园区,健全绿色农牧业推广体系,做好农牧业技术推广工作。

3.3 建立绿色科技创新体系

科學技术是第一生产力,发展绿色经济,科技支撑、人才是关键。加大绿色科技研发的财政投入力度和政府政策倾斜力度,积极与青海省各大高校联合,为发展绿色经济培育高科技人才。积极建立以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的创新体系,加快对新能源、环保节能等绿色产业的投资、培养。把青海高新科技开发区作为发展绿色经济的创新示范区,培育新能源、新材料等节能环保产业,提高资源利用率。鼓励企业自主创新,对能自主研发新技术的企业,国家要给予政策支持和实物奖励。

参考文献:

[1]绿色经济编辑.绿色经济[J].吉林经济,2012(3):46.

[2]喻清卿.2012年联合国可持续发展大会中方立场文件[OL].中华人民共和国外交部,2012-06-14.

[3]赵静.青海“十三五”规划建议:生态文明获得突出[OL].中国证券网,2015-11-24.

[4]唐啸.绿色经济理论最新发展评述[J].国外理论动态,2014(1):125-132.

[5]丁刚,陈奇玲.绿色经济的涵义及评价指标体系的构建[J].太原理工大学学报(社会科学报),2014,32(1):1-4.

[6]赵彦云,林寅,陈昊.发达国家建立绿色经济发展测度体系的经验及借鉴[J].经济纵横,2011(1):11-34.

[7]何新安.粤东北山区绿色经济发展实证分析[J].南方农村2014(3):36-39.

[8]纪山山,徐天祥.江苏省绿色经济发展水平评价[J].中国环境管理干部学院学报,2016,26(5):33-36,74.

[9]蔡绍洪,魏媛,刘显明.西部地区绿色发展水平测度及空间分异研究[J].管理世界,2017(6):174-175.

[10]甘佩娟,丁生喜,霍海勇,李仁帅.柴达木盆地经济可持续发展综合评价[J].中国农业资源与区划,2014,35(03):59-65.