深藏山间的古村落

丁锡清

龙川村,青山环抱,绿水萦绕,阡陌纵横,鸡犬相闻,一派世外桃源的景象。风水大师们称龙川村布局,如出海龙舟,是藏龙卧虎的风水宝地。

“一生痴绝处,无梦到徽州”。

钟灵毓秀、人杰地灵的徽州大地,秀丽的自然风貌让人叹为观止,而极具地方特色的人文景观,更是吸引着众多游客,前往徽州寻梦。

早已名声在外的宏村西递,自列为世界文化遗产后,游客便蜂拥而来,古村落的恬淡宁静,已然不复存在。

避开五一小长假,挑了个惠风和畅的日子,我们去寻访隐藏在皖南绩溪山区的古村落──龙川,那里有闻名遐迩的胡氏宗祠、奕世尚书坊和神秘的风水布局。

船型古村落,谜一样的风水

古时绩溪与歙县、休宁、黟县、祁门、婺源六县,隶属徽州府管辖。现今婺源划到江西,绩溪归宣城管辖。龙川村,离绩溪县城大约十来公里的路程,当地人称之为坑口。和其他徽州的古村落相似,地狭人稠,是个“八分山水一分田,一分道路和庄园”的典型小山村,青山环抱,碧水萦绕,人杰地灵。

东晋散骑常侍胡焱镇守歙州时,见龙川“东耸龙峰,西峙鸡冠,南则天马奔腾而上,北则长溪蜿蜒而来,羡其山水清丽,便卜龙川之口荆林里聚族而居”。于是在咸康三年(公元337年),他举家从青州濮阳迁于此,距今已有1600多年历史,传至当今“锦”字辈,已是第48世。

徽州先民对村落的选址和布局极为重视。许多古村落在后期规划建设中因地制宜,重视自然生态与人文生态相结合,形成独特的“仿生”型环境,如宏村的“牛”形、西递的“船”形、石家村的“棋盘”形,渔梁的“鱼”形等,生存与发展的调适造就了生态宜居的“最美乡村”。我们造访的龙川,属于“船形”布局。

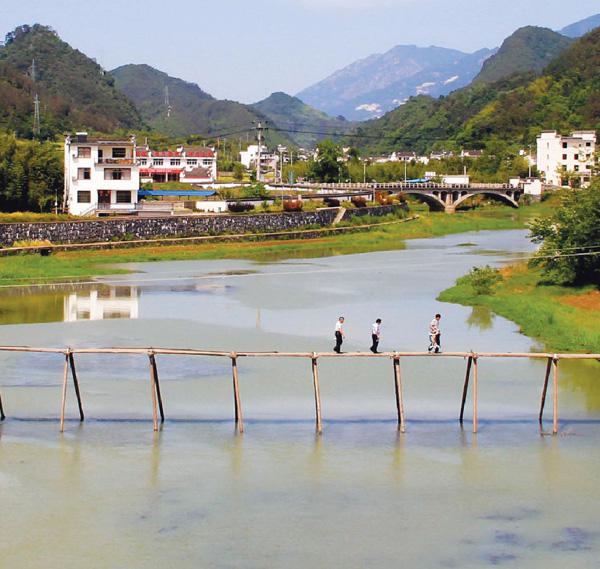

一进入龙川景区,便见玉带般的龙川溪将村子一分为二,溪水潺潺,鱼翔浅底,两岸粉墙黛瓦的徽派民居鳞次栉比,马头墙高耸,店铺林立,溪水在村东汇入登源河。溪上或跨古朴的石拱桥,或铺简易的木板桥,方便村民来往。依水而建的两边步行道,称为水街,大约有五六百米长,龙川重要的景点均分列在龙川溪两岸的水街上。

从地理位置看,整个村落东有龙须山护卫,西有凤冠山相峙,南部天马山、朝笏山耸立,宽广的登源河绵延迂回,龙川溪穿村而过,村落两端阡陌纵横,炊烟袅袅,鸡犬相闻,一派世外桃源的景象。相传龙川村风水布局如出海龙舟,是藏龙卧虎的风水宝地。

龙川至今仍有个不解之谜。传说当年风水先生告诉胡家后裔:无水不能行舟,但水大则船漫,会有浮(徽州口音与“胡”发音相同)走,为使船不浮走,必须要用铁钉(丁)将其铆住,船才不会风雨飘摇,基业才能永久,子孙才能兴旺。但铁钉(丁)又不能多,钉(丁)一多,船会不堪其负,有沉船之忧。

笃信风水的胡家听从风水先生的授意,特意从外村请来一户丁姓村民,划给他们一定的山林和田地,保證他们的生活。风水先生为防止丁家人丁兴旺,在随同迁来的丁姓村民的祖坟上做了手脚,只留一息脉气。说来奇怪,该丁姓村民几百年来,到现在已经第16代,一直世代单传。

胡家果然日后子孙兴旺,读书、做官、经商,日益发达起来。仅在明清时代,村中就出了十多位进士,是徽州闻名的进士村。胡家在修建胡氏宗祠时,为表示对丁家的感恩和尊重,特意修建了一座丁家祠堂。在胡氏宗祠的东墙有一扇小门,进入小门便是丁家祠堂,二进三开间,从规模到建筑特色与胡氏宗祠相差甚远。丁家祠堂里立有“邦家之光”的横匾,但“邦”字一撇没有出头,喻示丁家不能抢了胡家的风头。

对此事极感兴趣的我,向村民打听了那家丁姓村民基本情况后,很想拜访这位目前三世同堂的本家,不巧其已外出劳作,只能留待下次了。

两任尚书地

徽州的古村落,大多聚族而居。

龙川村是胡姓族人的聚居地,明朝时出过一文一武两位尚书──胡富和胡宗宪。

胡富当过户部尚书,在任时为官清正,与扰乱朝纲权倾一时的宦官刘瑾一伙顽强抗争。告老还乡后,他仍“居乡清正,多盛德事”,是两袖清风的大清官。

胡宗宪是明嘉靖年间的抗倭名臣,总督东南七省军事,官至太子太保、兵部尚书。当时东南沿海的百姓屡为倭患所苦,胸怀大志、计谋过人的胡宗宪,任用戚继光、俞大猷等能征善战的武将,又将颇负盛名的文徵明、徐渭等文人招为幕僚,为抗倭事业出谋划策,最终历经艰辛荡平海寇,剿除倭贼,从此东南诸省倭患渐平,百姓安宁。

功成名就的胡宗宪,在家乡龙川大兴土木。现保存完好的奕世尚书坊和胡氏宗祠,就出自他的手笔。

横跨在村中央南北大道上的这座奕世尚书坊,三间四柱五层,厚重巍峨,气宇轩昂,堪称徽派建筑的瑰宝。它历经400年风雨,默默向过往的游人述说着胡氏家族两代尚书的传奇故事。听当地村民介绍,过去村里有七座牌坊一字排开,气势恢宏。“文革”时,拆了六座以作兴修水利之石料;就是现存的这座尚书坊,当时也要当作封建余孽被拆除,因靠河太近,人们担心倒下时砸毁村中交通枢纽的宋代石板桥,因而得以幸存于世。因年久失修和后来大规模的翻新改造,村中古民居留世不多,甚为可惜。与尚书坊隔岸呼应的都宪坊牌坊,亦为后来仿造。

牌坊上镌书的“奕世尚书”和“奕氏宫保”,为明代书法大家文徵明手书。“奕世”两字出自《国语·周语》“奕世载德,不忝前人”,即代代都有光耀祖先、德行不辱没先人的子弟。“奕世”字面含义是一世接一世,胡富是明成化戊戌科进士,胡宗宪是明嘉靖戊戌科进士,两人刚好相隔60年荣登金榜, 正好一甲子,故冠以“奕世”之名。

史载胡宗宪是将钓鱼岛划归中国的第一人,他主持编纂的《筹海图编》明确标注了中国对于钓鱼岛的主权,对中国海防主权历史的影响巨大而深远。

胡宗宪为官正逢宦官横行的年代,为达成自己剿灭倭寇海盗的宏伟志向,难免曲意迎合当权的严嵩集团。为此在胡氏宗祠落成仅三年,他被弹劾与严嵩有牵连而入狱,后自尽于狱中。临死时,他写下了人生最后时刻的愤怒与不平:“宝剑埋冤狱,忠魂绕白云。”七年后胡宗宪终获平反昭雪。

胡氏宗祠边的胡宗宪少保府,设有抗倭纪念馆。馆内的陈列资料,真实记录了胡宗宪开拓海疆到钓鱼岛的史实,院内立有身着戎装的胡宗宪塑像。而紧邻的胡富纪念馆,则记录了胡富修身戒贪、崇廉恤民的故事,记载了古人反腐倡廉的智慧,以史为鉴,启迪后人。

胡氏宗祠

作为中国家族制度最为发达的地区之一,徽州人非常重视自己的根在哪里。他们在与同姓人交谈时常用的一句话就是“都是一个祠堂的”。

对于胡姓子孙来说,绩溪是他们历史辉煌的家园。唐朝有散骑大将军胡宓;宋代出了个以两劾秦桧而名垂青史的监察御史胡舜陟;明代有上面介绍的奕世尚书胡富、胡宗宪;清代有徽墨名家胡开文、红顶商人胡雪岩;现代出了著名学者胡適。清末绩溪全县仅胡姓祠堂就有三十座。龙川胡氏宗祠仅是“尚书胡”一族的家庙,也是这众多胡姓祠堂中的佼佼者。

被列为国家重点文物保护单位的龙川胡氏宗祠,建于明嘉靖年间,殿宇宽弘,仪门巍峨,雕梁画栋,设计精巧,被称为“江南第一古祠”,体现了徽派建筑的最高建筑水准。祠堂三进七开间,由影壁、平台、门楼、庭院、廊庑、尚堂、厢房、寝室、特祭祠等组成。前进门楼重檐歇山式,门前石鼓相对,石狮威严,仪门上彩绘门神秦琼和尉迟恭,把守着宗祠大门。

胡氏宗祠内精美绝伦的木雕最為有名,故享有“木雕艺术博物馆”的美誉。木雕基本分布在门楼、正厅落地窗门、梁勾梁托和后进窗门等处,均以龙凤吉祥、历史戏文、山水花鸟、优美境地等立意构图,采用浮雕、镂空雕和线刻相结合的技艺手法,花鸟人物栩栩如生,让人叹为观止。

在龙川胡氏宗祠里,有大量以荷花为主题的雕刻,其内保存的木雕“四和图”(和谐、和顺、和美、和鸣)成为和谐社会的象征。胡家推崇荷花,不仅因为其高洁之意,更因为它谐音为“和”,有期盼社会家族和睦、长幼有序之意。可见“和谐”社会的理念,古人早已有之。

舌尖上的徽菜

绩溪是徽菜之乡,来绩溪不能不去品尝徽菜的美味。

徽菜与鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜,并立为中国传统的八大菜系。传统的徽菜,擅长烧、炖、蒸,重油重色重火功。

参观完龙川村的澄心堂纸坊和徽商胡炳衡宅后,我走进了当地人的徽菜馆。

记得《舌尖上的中国》节目中,介绍过徽菜中非常有地方特色的风味鳜鱼、毛豆腐。

风味鳜鱼闻起来臭,吃起来香,肉质鲜嫩,醇滑爽口。其制作方式是把新鲜鳜鱼用淡盐水腌渍几天后开始烹饪,保持了鳜鱼的本味原汁,俗名臭鳜鱼。

毛豆腐是以人工发酵,使豆腐表面生长出一层白色茸毛。由于豆腐通过发酵后使其中植物蛋白转化成多种氨基酸,故经烹饪后味道特鲜。很多人看后不敢吃,其实做成油炸的虎皮豆腐,味道还是非常鲜美可口的。

还有一种小食,是黄山小烧饼,用五花肉梅干菜为馅,外撒芝麻,经烘烤后,色泽金黄,香脆爽口,令人回味无穷,值得推荐。