抗战烽火中的难忘歌声(下)

——延安鲁迅艺术学院音乐系纪事

向延生

后期(1943——1945)

为了实践“延安文艺座谈会”提出的“为工农兵服务”的方向,“鲁艺”师生根据民间热热闹闹过大年的习俗,虚心向民间艺人求教、学习,经过整理加工之后再认真进行排练。1943年春节(阳历2月5日),“鲁艺”师生组成浩浩荡荡的秧歌队伍,扭上了延安的街头、广场、单位、部队。秧歌是群众熟悉的传统歌舞形式,起初“鲁艺”师生的秧歌队还沿用着许多民间秧歌的传统形象——涂抹着白眼圈的红男丑角、梳着朝天辫的傻丫头、挥舞着手绢的媒婆、叼着大烟袋的老头……

“鲁艺”秧歌队

表演一段时间以后,大家的感受和认识就发生了变化。周恩来也说,向民间艺术学习的道路是完全正确的,但是有些旧形式还需要改造,内容变了,形式也要变一变。根据观众反映的意见,大家认真地进行了总结、检查、整改,认为秧歌队的扮相应该体现新时代的人物形象和精神面貌。于是,秧歌队领头的正、副伞头变成了拿着铁锤的工人和拿着镰刀的农民形象,呈现出延安当时欣欣向荣的新社会景象。由“鲁艺”150余人组成的大秧歌队阵容宏伟、艺术水平最高,伴奏乐队的乐器丰富、表演的形式最多样。除了丰富多彩的队形变化外,腰鼓、狮舞、霸王鞭、推小车、划旱船、赶毛驴、大头娃娃等民间传统秧歌的表演形式,也陆续增加到秧歌队的演出行列中。

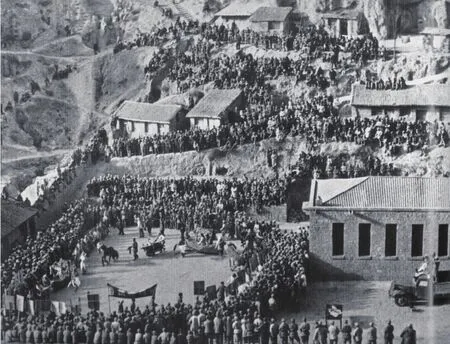

“鲁艺”秧歌队在杨家岭中共中央办公厅演出

配合着“拥军爱民”活动的开展,有“小调大王”美誉的作曲家安波用陕北民歌《打黄羊》的曲调填词写作了歌舞表演曲《拥军花鼓》。这首具有浓郁陕北音调特点的歌曲,前四句是传统的起承转合的呈现,第五句的曲调是第三句的变化再现,歌词则多是“海呀海棠花……”式的衬词,充满欢腾的生活气息。末句完全重复第四句,强调了歌曲的主题——赶着猪羊去慰问八路军。这首歌从此经常回响在陕甘宁边区的四面八方。

“鲁艺”秧歌队精彩丰富的表演,吸引了成千上万的观众前来观看,许多人还随着秧歌队的转场,连续观看到晚上演出结束才尽兴而归。“鲁艺”秧歌队巡演到枣园、杨家岭、王家坪等地时,毛泽东、朱德等都兴致勃勃地观看了秧歌队的表演,给予了高度的评价。

随着秧歌运动的深入发展,为了提高节目的艺术性和吸引更多的观众,“鲁艺”师生在表演里增加了人物形象和故事情节。根据《解放日报》发表的生产运动里涌现的先进事迹,安波、王大化、李波、羊路由集体创作了秧歌剧《王二小开荒》,后来根据群众对此剧的形象称呼,该剧改名为《兄妹开荒》。此剧开场时《雄鸡高声叫》的歌声,也经常回响在延安上空。配合陕甘宁边区在群众里开展的识字运动,马可写作的秧歌剧《夫妻识字》也成为秧歌运动里的经典作品。

秧歌剧《兄妹开荒》

1943年3月,“鲁艺”师生到南泥湾进行演出,慰问在大生产运动中劳苦功高的、三年就把荒芜的南泥湾变成了“陕北的好江南”的八路军359旅。马可作曲的歌曲《南泥湾》(贺敬之词)就是这次演出的歌舞节目《挑花篮》的配唱歌曲。这首基于民间音乐素材创作的对比性复乐段结构的歌曲,具有抒情性与舞蹈性相结合的载歌载舞的特点。前乐段是两个结尾稍有变化的优美委婉的长乐句,后乐段以模进的欢快音调和跳跃的节奏,加强了欢乐的情绪。这首深受人民喜爱的经典歌曲,至今仍然广泛流传。359旅的旅长王震更是感慨地说:“这首歌可就使得我们359旅天下闻名了。”

歌舞表演唱《挑花篮》

在“鲁艺”的影响和带动下,延安的联防军政治部宣传队、中央党校、青年艺术剧院、西北文工团、枣园文工团、留守兵团宣传队、军法处宣传队等单位也都组织起秧歌队,纷纷走上延安的街头进行宣传表演,创作出更多的秧歌剧,在延安掀起了轰轰烈烈的“新秧歌运动”,并蔓延到陕甘宁边区的其他地方。

周恩来委派刘白羽、何其芳去重庆介绍“延安文艺座谈会”的情况时,还把延安的《兄妹开荒》等三部秧歌剧也带到了重庆。在他们的辅导下,1945年初,重庆八路军办事处的荣高棠、王汶就在重庆演出了《兄妹开荒》等秧歌剧,由陶行知创办的育才学校音乐组的杨秉荪、杜鸣心等人组成的乐队担任伴奏。这场别开生面的演出,使得“大后方”的观众耳目一新,纷纷在报纸上著文赞扬。这年秋天,抗日战争胜利后,欧阳山尊、李丽莲夫妇被派到上海。他们两人合演的秧歌剧《兄妹开荒》,由百代公司录制成唱片广为发行。

“鲁艺”音乐系自1939年就成立了由吕骥任领导的“民歌研究会”,1941年改名为“中国民间音乐研究会”,长期致力于收集整理、编辑出版民歌的工作。“鲁艺”师生曾经在晋东南、晋察冀、陇东、内蒙古,以及陕北的绥德、米脂等地大规模采集民歌,编辑、油印了十余种民歌集。

陕北农民李有源依照陕北民歌《骑白马》的曲调填词的《移民歌》,第一段歌词是“东方红,太阳升,中国出了个毛泽东……”“鲁艺”师生1943年收集到此歌后又加写了两段歌词,将歌名改为《东方红》,发表于《解放日报》,成为此后人们颂扬毛泽东最主要的歌曲之一。《信天游》《兰花花》《三十里铺》《绣金匾》等民歌,也都是这一时期收集的。这些民歌当时只刻印有油印本,1953年才由中央音乐学院民族音乐研究所(领导者和成员许多是原延安“鲁艺”的人员)整理、新音乐出版社(上海)铅印出版了《陕甘宁老根据地民歌选》,共收录各类民歌572首。该书的“编后”说:“编选的材料,主要是根据延安中国民间音乐研究会的同志们以及延安鲁迅文艺学院音乐系的师生们,从1935年到1945年间所收集的民歌。”

首次演奏《哀乐》的“鲁艺”乐队在志丹陵前的合影 ,左起:时乐濛、向隅、任虹、徐辉才、徐徐、王元方、张鲁、李焕之、彭瑛、程瑞征

1943年5月,陕甘宁边区政府决定把刘志丹烈士的灵柩安葬至志丹县新建成的志丹陵时,“鲁艺”遵照边区政府的要求派出乐队首次演奏了《哀乐》。这首作品利用由“鲁艺”师生组成的“河防将士慰问团”(慰问驻守在黄河西岸的八路军将士)在绥德地区收集来的民间唢呐曲牌,由向隅担任队长的“鲁艺”乐队集体编配而成,并一直沿用至今。安波还将其填词成为歌曲《公祭刘志丹》。

重庆国立音乐院的一些进步师生,受到延安“鲁艺”音乐系的影响,在1945年组成了致力于中国民歌的整理、出版与演唱的山歌社。

按照党中央的指示,1939年夏天,“鲁艺”近百名师生在沙可夫、吕骥的率领下,奔赴抗日战争前线晋察冀并创办了华北联合大学文艺学院。1943年,“鲁艺”音乐系三期的卢肃在西北战地服务团工作时,在河北平山县写作了小歌剧《团结就是力量》,著名歌曲《团结就是力量》(牧虹词)就是此剧的主题歌。这首具有雄伟气势、体现坚定意志的歌曲,唱出了众志成城、合力为金的真理。后来,在解放战争时期国民党统治区掀起的“反内战运动”里,进行游行示威或静坐抗议的学生们经常高唱这首歌对抗前来镇压的国民党军警,发挥了极大的战斗鼓舞作用。

针对蒋介石1943年在《中国之命运》一书里声称“没有国民党就没有中国”的论调,延安的《解放日报》发表了《没有共产党就没有中国》的社论。曾经在“华北联大”音乐系学习的群众剧社的曹火星,这年在河北省房涞涿联合县(现北京房山区)堂上村辅导群众开展文艺工作时,据此写作了配合民间歌舞形式“霸王鞭”表演的歌曲《没有共产党就没有(新)中国》,“新”字是1950年由毛泽东提议增加的。这首由多乐句贯穿发展的歌曲,以朴素的语言、真挚的感情、坚定有力的音调,充分表达了人民群众衷心拥护中国共产党的心声。它从抗日战争、解放战争时期一直传唱到中华人民共和国成立以后,至今仍然回响在人们的日常生活中。

“鲁艺”音乐系学员、后任职于晋绥边区战斗剧社的刘西林,1943年在冀中开展秧歌运动时创作了小秧歌剧《逃难》。他根据家乡冀鲁交界地区的传统民歌《十二月》填词编写了秧歌舞曲《解放区的天》,作为该剧的主题歌。以民间锣鼓点为基础的这首歌曲,前面的主歌四句只有八小节,后面全是虚词“呀呼咳咳”等,副歌却长达七小节,生动形象地表达了人民载歌载舞、欢庆解放区幸福生活的热闹景象。此曲作为深受人们喜爱的历史经典歌曲也一直传唱至今,作曲家陈志昂在山东也写有一首同名歌曲,但是不如这首流传广泛。

1943年,延安的多所院校联合组成延安大学(校长周扬),鲁迅艺术文学院也奉命并入了该校,改名为延安大学鲁迅文艺学院。同年7月,来到延安的贺绿汀就任“鲁艺”音乐系主任。为了推动全边区群众文艺工作的开展,按照陕甘宁边区政府的分配,1943年12月初“鲁艺”组成了四十余人的文工团(团长张庚),去绥德地区巡回演出并辅导当地群众开展新年和春节的文艺活动。在历时四个多月的时间里,除了演出《兄妹开荒》等优秀节目,收集民族民间音乐,还创作演出了《减租会》《周子山》等秧歌剧,为绥德师范、米脂中学培养了许多的文艺人才。

1944年5月,“鲁艺”由前方回来的沙可夫担任院长、吕骥升任副院长。在抗日前线晋察冀奋战了七年的西北战地服务团(团长周巍峙),这月返回延安并入“鲁艺”,人员进入“鲁艺”的相关单位工作或学习。为便于秧歌运动中的相互协调和联合行动,戏剧系和音乐系合并成为戏剧音乐系,系主任张庚,副主任向隅、袁文殊。这年底“鲁艺”再派出两个小组分赴陕北绥德、甘肃陇东地区协助当地开展春节前后的文艺活动。绥德小组有孟波(组长)、唐荣枚、公木、刘炽、于蓝等五人;陇东小组有袁文殊(组长)、李焕之、李刚等七人。

为了向即将在延安召开的中共“七大”献礼,在开展秧歌剧创作的基础上,“鲁艺”的老领导周扬于1944年8月决定根据“西战团”带回延安的关于“白毛仙姑”的民间传说创作歌剧《白毛女》。原“西战团”的“左联”老诗人邵子南写出此剧剧本的初稿,当时马可、张鲁仍然按照秧歌剧的写法只是编配上现成的民间戏曲音乐。1944年10月初,由王滨导演按照戏曲的演出程式排练出第一幕,请领导和“鲁艺”师生进行审查。观看后,大家认为朗诵性的诗剧缺乏戏剧性,不适宜舞台演出,原有的戏曲音乐和传统戏曲的表演程式都显得陈旧,难以表现当下的社会生活。

杨白劳给喜儿扎红头绳

有人说,“鲁艺”文学系二期学员、时任《晋察冀日报》记者的林漫,是歌剧《白毛女》故事的最早提供者。可是林漫在1995年第3期《歌剧艺术研究》上发表的文章中说,1944年中秋节(阳历10月1日),他在山西应县把《白毛女人》的故事托交通员带给周扬。当时的战争环境里交通员只能徒步跋山涉水千余里,还要伺机穿过敌人的多道封锁线,最快也要11月中旬才能抵达延安。邵子南写作的《白毛女》初稿那时已经排演审查了。

在“戏音系”主任张庚的领导下,由老导演王滨(“左翼”剧联时期他就在上海从事过多年的戏剧和电影工作)主持,1945年初组成了新的《白毛女》剧组,贺敬之在这时加入了剧组。时任文学系党支部书记的邵子南因工作繁忙,又对修改方案持有不同意见,故退出了剧组,丁毅这时加入进来。歌剧的音乐创作也确定从配曲改为作曲。此剧创作、排练的过程中,大家集思广益,经常是边排练边讨论边修改,然后由贺敬之、丁毅负责把大家的意见和想法集中归纳成文字。由于女主角喜儿的戏份很重,其扮演者除了原来的林白(戏剧表演较好)外,又增加了家乡就是《白毛女》故事传说地的原“西战团”演员王昆(声乐演唱较好)。

最早承担歌剧《白毛女》作曲的马可、张鲁等,都是在抗日救亡歌咏运动中获得启蒙成长,并在“鲁艺”接受了短期的基础音乐教育。虽然他们之前写作了一些著名歌曲和秧歌剧,但是并没有经过系统全面的专业音乐学习,甚至都没有看过歌剧。由不了解歌剧的人来写作歌剧显然很困难,新的《白毛女》写作不到一半,就难以继续下去了。

于是,抗日战争全面爆发前就在上海从事“左翼”戏剧工作的张庚紧急从戏剧音乐系里调来了以前在上海看过歌剧且受过系统专业音乐教育的教员向隅和瞿维加入作曲队伍。1930年,向隅就在上海看过由张曙作曲和主演的《王昭君》等中外歌剧,后进入“国立音专”师从黄自学习作曲六年,1938年还创作了延安的第一部歌剧《农村曲》。1933年至1936年,瞿维在上海私立新华艺专音乐系师范科学习,也看过一些外国歌剧。此后,向隅主要负责此剧器乐部分的写作并担任演出时的指挥,瞿维负责合唱部分的写作。李焕之开始也参加了作曲,不久后,因教学需要调回系里。

歌剧《白毛女》的音乐创作起初是建立在民歌的基础上,比如刻画喜儿基本性格的《北风吹》等主导唱段,是以河北民歌《小白菜》为基础;刻画杨白劳基本性格的主导唱段,是以山西民歌《拣麦根》为基础。民歌的抒情性好,戏剧性却不足。随着剧情的发展,民歌便不能适应情绪的变化,难以体现矛盾冲突的深入发展。中国的戏曲音乐具有丰富的表现力,随“西战团”来到“鲁艺”的河北人管林,对家乡高亢悲壮的河北梆子相当熟悉,她给《白毛女》的曲作者唱了许多河北梆子的唱段。作曲家再将这些内容与陕西激昂慷慨的秦腔音乐结合起来,进行新的创作,最终圆满地呈示和表达了《白毛女》这个跌宕起伏的传奇故事。向隅创作的一曲王大婶的唱段,因扮演者邸力五音不全,老唱不好,只得撤销。

喜儿变成了白毛仙姑

前三幕的写作和排练完成后,联排时曾经请院内外人士观看并提意见,虽然多数人给予肯定和鼓励,但也有一些延安文艺界的著名人士提出了尖锐的批评意见。比如有人认为此剧的主题只是猎奇的传说,喜儿的形象太软弱,采用芭蕾舞的表演动作简直是胡闹,等等。所有演职人员都因此感受到很大的压力。

周扬此时召集剧组全体人员开会,明确地表示,“我将誓与《白毛女》共存亡,在创作中你们要大胆地创新,要突出此剧‘旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人’的主题。如果有错误和失败属于我,取得的成绩和胜利则属于你们。”周扬在创作过程中正确的领导,危难中执着的追求,激励了全体演职人员的信念,保证了歌剧《白毛女》创作演出的成功。为使得剧情更符合故事发生地晋察冀根据地的社会实际,编写时他还多次约请原“西战团”的贾克、洛丁等人,一起讨论、研究剧情。在贺敬之劳累过度病倒住进医院后,由丁毅执笔写作了此剧的最后一幕。

《白毛女》的排练经常就在“鲁艺”的篮球场上进行,许多“鲁艺”的师生、厨师、勤务员,甚至是附近桥儿沟的居民常常聚在周围观看排练。全剧结尾的斗争会上,当时只是宣布把黄世仁押送去区政府处理,“鲁艺”的一位厨师就愤然提出意见,认为这样的恶霸地主应该立即枪毙。剧组认为当时是国共合作时期,地主阶级也是团结对象,厨师的意见不符合统一战线的政策,没有予以重视。

1945年4月23日,中国共产党第七次代表大会在延安杨家岭的中央大礼堂开幕,按照惯例先要全体起立共同高唱《国际歌》。陈毅推荐说:“我们新四军的代表里有位音乐家、《新四军军歌》的作曲者何士德。”毛泽东说:“好啊,那就请他来指挥大家唱《国际歌》。”抗日战争全面爆发前,“国立音专”的学生何士德在上海时就担任过多年合唱团的指挥。于是,他应邀登上主席台,指挥全体代表共唱了这首全世界无产阶级共同的战歌。何士德是出席“七大”的代表里唯一的音乐家。

《白毛女》 中,地主逼死杨白劳抢走喜儿

“鲁艺”创作的歌剧《白毛女》,首次正式演出是5月底在延安中央党校礼堂(不是召开“七大”会议的杨家岭中央大礼堂)为“七大”代表的演出。由于对汇集全院精英创作排演的此剧心里没底,张庚那天委派了田方带队前往。等演出开始以后,他才在昏暗中进入礼堂坐在最后一排观看。张庚看到观众被动人的剧情和音乐深深吸引,跟随着表演的进展而共同喜怒哀乐,毛泽东也忍不住流下了眼泪。剧终时,大家都纷纷起立热烈鼓掌,张庚那颗悬着的心才放了下来。

第二天,中共中央办公厅就派人来“鲁艺”,传达了中共中央书记处对歌剧《白毛女》的意见:一是这部戏是非常适合时宜的,主题好;二是这部戏艺术上是成功的,情节感人;三是黄世仁的罪恶大,应当枪毙。剧终对黄世仁的处理,党的领导人的意见和工农群众(“鲁艺”的厨师)的看法相同。于是从次日起,剧组就把此剧的结尾修改成人民政府的区长在斗争会上,宣布判处作恶多端的地主黄世仁死刑,立即执行。

斗争会上民众愤怒批驳地主黄世仁

在秧歌剧和中外歌剧创作经验的基础上,结合中国的民歌、戏曲等艺术形式,“鲁艺”师生集体创作的民族新歌剧《白毛女》,利用主题音调和代表性乐器,成功细致地刻画了剧中的主要人物形象,写作了许多脍炙人口的经典唱段。通过杨白劳、喜儿父女两个典型人物的遭遇,表现了中国农民在中国共产党的领导下,与地主阶级的压迫和剥削进行的悲壮斗争并取得胜利,这是中国革命最根本的问题。此剧既有学习继承,又有发展创造;既富有浪漫主义色彩,又具有极大的现实性和指导意义,堪称中国歌剧发展历程里具有里程碑性质的经典作品。

抗日战争胜利后,中国社会的主要矛盾从民族关系转为阶级斗争。此后在各地广泛演出的歌剧《白毛女》,对动员翻身农民踊跃参军保卫胜利果实、教育解放军战士调转枪口打倒国民党反动派,推翻压在中国人民头上的“三座大山”、建立中华人民共和国,都发挥了巨大的作用。

1950年,歌剧《白毛女》首次正式出版与参加苏联“斯大林文艺奖金”评奖时,由中共中央宣传部和周扬审定的此剧署名是延安鲁迅文艺学院集体创作,执笔者贺敬之、丁毅,作曲者马可、张鲁、瞿维、向隅、李焕之、刘炽、陈紫(1946年初,李焕之在张家口负责了歌剧《白毛女》的修改;1950年,刘炽、陈紫参加了《白毛女》在北京的修改)。

1945年,歌剧《白毛女》在延安首演时的导演是王滨、王大化、舒强。演员表:喜儿——林白、王昆,杨白劳——张守维,黄世仁——陈强,穆仁智——王家乙,黄母——李波,王大婶——邸力,大春——张成中,张二婶——韩冰,赵大叔——赵起扬,李拴——邢绳武,大锁——李克。一些资料里把1946年初在张家口曾经饰演大春的吴坚,或1950年在电影《白毛女》里饰演大春的李白万,误认为是延安首演时的大春。

《白毛女》乐队合影

为演出歌剧《白毛女》,“鲁艺”组建了具有特色的混合伴奏乐队。据保存下来的照片看,其乐器和演奏员从后排左起是:笛子(韩明达)、曼陀林(张棣昌)、唢呐和板胡(马可)、乐队指挥(向隅),代表喜儿的主奏乐器小提琴(杜矢甲和程瑞征)、中提琴(李尼)、小提琴(陈地);中排左起:代表穆仁智的主奏乐器三弦(胡斌)、三弦(李百万,据李百万本人说,当时他只是负责拉大幕的舞台工作人员,那天他是混入乐队合影的照相者),代表杨白劳的主奏乐器大提琴(李元庆),二胡(徐徐),代表黄世仁的主奏乐器京胡和板胡(边军);前排左起:小镲(江雪)、板鼓(任虹)、堂鼓(李刚)、小锣和大锣(陈紫)。负责拉板胡的张鲁那天因病缺席了合影。

抗战烽火中延安“鲁艺”音乐系师生创作和表演的这些经典歌曲、秧歌剧和歌剧,至今仍经常回响在中国人民的音乐生活里和音乐演出的舞台上。在延安“鲁艺”音乐系创办80周年之际,特写作此文以为纪念!愿不忘初心,牢记使命!