做教师,就像传递接力棒

——声乐教育家杨家洵访谈录

李华盛

杨家洵,原解放军艺术学院音乐系声乐教研室主任,教授,硕士研究生导师,声乐教育家。

1954年考入东北音乐专科学校(现沈阳音乐学院)附中,1961年毕业于沈阳音乐学院声乐系,师从曹丽莲、王其慧、丁波拉教授。1961年进入北京军区战友歌剧团任歌唱演员兼教员;出演大型歌剧《花果山》《大清河》《夺印》《雷锋》《阮氏梅》及小歌剧《小保管》等,参加《长征组歌》的演出和电影拍摄并担任女高音声部声部长;在数百场演出中担任独唱及合唱、舞蹈节目的伴唱和领唱,并举办个人独唱音乐会。先后在中央歌剧院、中央音乐学院进修,随女高音歌唱家罗忻祖、周美玉教授学习。

1979年进入解放军艺术学院音乐系任教,所教学生多次在全国、全军的专业赛事中荣获重要奖项,如“文华奖”“全国青年歌手电视大奖赛”“全国声乐新人新作比赛”等;多次受邀担任全国声乐比赛评委、全军高级职称评委会评委、全军专业文艺团体业务考核评委,多所高校音乐院系答辩专家评委;荣获全军教学成果一等奖(集体),发表论文《浅谈声乐基础教材与军事题材教材建设》等,编撰出版《中国军事题材歌曲选》等。

初见杨家洵教授,是四月初的一天。由于能够找到的资料,仅限于散落的简短文字,而缺少音响;于是,我提出在采访前先听听她上课,地点约在北京西城区第一文化馆。当晚七点半,杨家洵的一位学生将在这里完成她人生中的首场独唱音乐会。尽管排练时全程陪伴,演出当天,杨家洵依然放心不下这位在基层文化馆当声乐干部的学生。即使阴雨绵绵,不到四点,杨家洵便早早来到了剧场。眼前的杨家洵,满头银发、身形瘦弱、衣着很朴素,甫一张口,便传来她那标志性的格外爽朗而密集的语流。

径直来到后台附近的琴房,杨家洵一边关注着即将登台的弟子,一边开始为另一位学生上专业课——这个学生每周都从天津专程赶来,为了方便学生观摩晚上的音乐会,杨家洵特意把上课时间调到了这天下午。上完课,稍事休息,她又开始辅导一位刚才也在听课的年轻人。这位年轻人是音乐会主办方临时派来接待杨家洵的工作人员,与她不过几面之交,也是一位参加工作不到一年的年轻声乐教师,多年来对这种义务的辅导,她始终尽心尽力。

晚上的音乐会顺利进行,下半场,近年来非常活跃的青年男高音歌唱家杨阳作为嘉宾登台,精彩的演唱赢得满堂彩。他即席发表感言道:“很高兴来参加老同学的独唱音乐会……我要特别感谢她的老师——杨家洵教授,正是杨老师,当年把我从边远地区输送到了北京的舞台……”在观众热烈的掌声中,杨家洵起立致意。当晚在观众席就座的还有一位著名的青年男高音歌唱家刘和刚,也是时任解放军艺术学院声乐教研室主任的杨家洵在哈尔滨招生时慧眼相中的好苗子。数十年来,杨家洵教授的课堂也成为张振富、邓德英、程桂兰、孙淑香、麦穗、周芳及周鹏(现名萨顶顶)等优秀的声乐人才从部队走向国内外广阔舞台的起点。

经过多次交流与沟通,这位低调的声乐教育家才接受了本刊的采访,畅谈她在声乐学习、艺术实践和声乐教学等方面的独特经历与独到经验,现整理成文,以飨读者(下文中杨家洵教授简称“杨”,访谈者简称“李”)。

李:杨老师,您好!您是1961年大学毕业进入北京军区战友歌剧团开始歌唱生涯的,是团里第一位声乐专业的大学生。请谈谈您的声乐学习经历?

杨:十四岁时,我考上了“东北音专”附中,正式开始学习声乐。附中毕业后我直升本科,加起来学习了将近八年。上大学那年(1958年)刚好遇上学制改革,我们直接升上大学二年级,这一年“东北音专”正式改名为“沈阳音乐学院”。

我是湖南益阳人,九岁时,和家人一起来到山东济南生活。小学五年级,我就参加过学校老师们演出的话剧《台湾末日》。初中时班级参加歌咏比赛,同学们选我当领唱,获得了一等奖。于是,后来每周的周会后,我都会给同学们唱歌,直到毕业。那时我并没有专门学过,就是胆子大。1954年,考高中了,在同学的鼓励下,我来到上海,参加了中央音乐学院(华东分院)(现上海音乐学院)和“东北音专”的联合招生。我记得当时的考官有周小燕先生、高芝兰先生、王品素先生等。那年大约有六百人参加考试,仅录取四人,年龄大一点儿的两人进入上海音乐学院附中,我和另一个小一点儿的就进入了“东北音专”附中学习。

李:从普通中学走入专业艺术院校的课堂,跨度很大,学习上的进展顺利吗?

20世纪90年代初担任专业文艺团体业务考核评委(前排左四为杨家洵)

杨:进入附中后,各个专业的同学在一起上文化课和音乐基础课,声乐课都是“一对一”地上。那时,声乐专业唱法的分类还不明确,基本的训练手段还是“美声”的方法。

由于年龄小,我的声乐学习之路并不顺利。上初中时,我张嘴就唱,“无所顾忌”。接受正规训练后,反而老担心唱不好,越担心就越紧张。再加上,我只是入学前跟着山东师范学院艺术系的何锦文老师上了四堂声乐课,启蒙教育都算不上,钢琴、视唱练耳完全没学过。看到班上比我年龄大一些的同学在进步,心里更加着急,越发唱不好。现在想来,当时老师先“归拢”我的声音,让我轻柔地唱,而不是像之前那样喊叫,还教会了我不少中外艺术歌曲,我非常感激。对变声期的孩子,要求声音先收一点儿、轻一点儿,再慢慢放出来并进入“轨道”,这也是不少国外名家所主张的,对青少年嗓音的保护和发展特别有益。学习上遇到波折,可能是因为老师对我的急躁和脆弱的心理,少了一点儿疏导和必要的鼓励。

李:由此看来,教师对学生演唱心理的洞察和干预,与演唱技术的训练同等重要,您后来是如何克服和解决的?

杨:附中毕业那年的暑假(1958年),学校响应国家的号召,组织老师带领我们学生组成演出小分队参加了“四边”(即“边劳动、边创作、边演出、边采风”)活动。我分在作曲系的小分队,跟着去了锦州演出。

整个假期,除了排练外,几乎天天都在演出,就是在学校、田间地头给老乡们演。除了演歌剧,我还参加了女声小合唱、合唱节目的领唱等。采风期间,作曲系的系主任竹风老师新创作的歌剧《花果山》(三幕八场)准备排演,经过公开选拔试唱,我被选为女主角。应该说,离开教室,我在心理上得到了“解放”,从紧张、害怕慢慢变得自信,声音也逐渐进入正轨,同学们都夸我的声音很好听!再加上我大胆而细心地练习,整整坚持了三个月,这才有后来对艺术歌曲《这儿好》《夜莺与玫瑰》和咏叹调《晴朗的一天》等作品的较好演唱。返校后,我直接升入大学二年级,开始跟随丁波拉老师学习,后面就比较顺利了。

李:丁波拉,这个名字今天几乎被遗忘了,变成了音乐家辞典上偶尔出现的一个词条。丁波拉,哈尔滨人,1948年随“中国现代声乐教育先驱”教育家周淑安学习,同年考入上海“国立音专”声乐系,师从洪达琦、苏石林教授。大学三年级,她已经在演唱上崭露头角,1955年以突出成绩毕业于中央音乐学院(华东分院)并分配到“东北音专”任教,擅长演唱西洋歌剧咏叹调和中外艺术歌曲,在20世纪60年代初首唱声乐协奏曲《海燕》。应该说,丁老师是20世纪五六十年代非常难得的受过系统而纯正的“美声”训练,同时具备杰出演唱才能的女高音歌唱家。

20世纪80年代初,参加解放军艺术学院音乐系汇报演出

杨:是的,分到丁波拉老师班上是我的幸运和福气,她是真正德才兼备的好老师。她是当时为数不多的举办过独唱音乐会的歌唱家,演唱的曲目包括歌剧《茶花女》中薇奥列塔的咏叹调《他也许是我渴望见到的人》、《魔笛》中夜后著名的花腔唱段《复仇的火焰》、《拉美摩尔的露琪亚》中露琪亚的咏叹调《香烛已燃起》等,到现在都是国际上公认的女高音咏叹调中最难的代表性作品。教学上,丁老师全力以赴,可以说是呕心沥血。那时候,她经常在课后让她的先生霍存庆老师给我们加课,霍老师是学校的低音提琴专业的教授,对声乐也很有研究。

李:请您具体谈谈丁老师在声乐教学上有代表性的教学观念和教学方法?

杨:丁老师会特别耐心地教我分辨声音的细微差别,提高我的听辨能力、形成自己的判断,这也是在培养我的声音审美。技术上,她从不讲“换声”,而是强调“起音”的轻柔、声音的高位置和整体歌唱的理念,哪怕是练声,也要集中精力、充满激情。同时,丁老师让我们每周都要听唱片,了解、学习名家的演唱。当时听苏联的东西比较多,比如阿连尼钦科、马斯列尼科娃等,当然,我也听过丁老师录制的唱片。

李:谈起丁老师,您刚刚情不自禁地流泪了,可见师生感情之深。那么,您认为一位好的声乐教师需要具备哪些条件?

杨:第一,为人师表,教师的品德和才能对学生的影响非同小可。苏联教育家苏霍姆林斯基说过,受教育者是教育者的一面镜子,能力只能由能力来培育!大学期间,我每周都能听到两到三次当时沈阳乃至中国最美妙的歌声,简练而通透、有丰富的头腔共鸣。常常听到这么美妙的示范让我特别开心,也激励着我下定决心,拼了命也要学好,因为我也想成为像丁老师那样的好演员、好教师。所以,想要教好学生,教师自己要先学好。直到现在,我给学生上课还会做示范,有时候还能唱出比较高质量的声音。

第二,教师要特别重视知识的更新,拓展自己知识储备的广度、深度,并广泛参加实践,让教学有更丰富的内涵。声乐艺术一直都在不断地发展、进步,作为教师要不辞劳苦、不厌其烦地去听、去看,特别是那些走在前列的顶尖歌唱家的表演。比如现在年轻一代特别有代表性的男高音石倚洁,他的高音演唱技术值得学习、研究。同时也要多研究声乐同行、戏曲名家们的教学手段,重视倾听青年教师的新知识、新方法,要跟上时代,不能总抱着老的东西不放。上海音乐学院的老同学曾对我说,现在学生的水平比我们毕业时的水平都强,言之有理!所以,我们要学习、学习、再学习。

第三,教师要特别重视学生演唱时心理的健康状况。声乐教学的过程,就是一个保护和培养学生健康歌唱心理的过程,这是他们今后歌唱事业能否顺利发展的重要基础。一上课就批评学生、否定学生,把教学成效不理想都归咎于学生,这往往是教师的无能。为了解决一个学生上台紧张的问题,我用了一年时间加强训练,一边解决她声音的基本功问题,一边提前约好礼堂使用的时间和伴奏老师,模拟实际的表演场景,每周如此。终于,这位学生在期末考试中大有进步,在舞台上逐渐找到了自信。我要求她趁热打铁继续努力,又用了一学期,她的演唱变得更加挥洒自如。

李:大学毕业后,您就进入北京军区战友歌剧团工作,直到1979年,这段时间您参与的艺术实践应该比较广泛吧?

杨:对,我在战友歌剧团,既是独唱演员也是教员。我在歌剧《大清河》《夺印》《雷锋》《阮氏梅》和小歌剧《小保管》里都曾演出过主要角色。现在说起来,这些剧目可能比较陌生,是因为我们主要是下部队为战士们演出。演出经常一去就是两三个月,装台、卸台时甭管主要演员、非主要演员都要参加,我和同事还跟过幕。除了演出,我一直负责为团里的学员、出演歌剧主要角色的年轻演员上声乐个别课,为所有年轻演员讲授基本乐理和视唱练耳集体课。

有时候,团里有排练,但钢琴伴奏临时来不了了,我就去帮忙弹钢琴。有一次,团里排现代京剧《沙家浜》“序曲”部分的合唱段落,当时的指挥临时有急事走了,而这个节目当晚就要汇报演出,领导就指定由我来担任临时指挥,可能是我的视唱练耳基础比较好吧。还有一次,我们团一位著名的女高音歌唱家因为感冒,基本失声,她担任领唱的节目晚上就要登台,中午突然通知我去走台,代替这位歌唱家担任领唱。我视谱很快,但是歌词还背不下来,于是就把歌词贴在前排合唱队员的后背上,晚上我就站在合唱队里完成了领唱。

李:那段时间,您除了完成本职工作外,是不是还有其他机会得到前辈艺术家的指点或者继续学习深造呢?请您谈谈这方面的具体情况?

杨:对,那时团里派我进修过两次,第一次是在中央歌剧院,跟当年非常活跃的著名女高音歌唱家罗忻祖学习,后来是到中央音乐学院跟声乐教育家周美玉教授学习。那时,我已经工作几年了,主要收获还是在具体作品的演唱和处理上。这两位老师都非常重视基本功,跟她们学习也是回过头来补基本功的过程。罗老师表演经验丰富、演唱能力很突出;周美玉老师专攻教学,艺术素养扎实而深厚。她们接触的外国作品比较广泛,特别是苏联作品,给我布置过柴科夫斯基、里姆斯基-科萨科夫、拉赫玛尼诺夫的艺术歌曲,莫扎特的歌剧咏叹调及意大利古典艺术歌曲等。

李:应该说,音乐学院的专业训练更加系统、更加规范。

杨:确实如此。所以我在战友歌剧团工作期间,几乎把中央音乐学院声乐专家的课听了个遍,而且听过的课我都会做记录,包括喻宜萱、蒋英、郭淑珍、沈湘,还有教花腔女高音非常棒的陈琳老师,以及和我年龄接近的青年教师黎信昌、吴天球,等等。

另外,上海音乐学院的声乐专家我也听了个遍,周小燕先生为女高音高曼华、为男高音刘捷和罗魏上课,高芝兰先生在专业上的深厚造诣让我印象深刻。还有张仁清、葛朝祉、王品素、刘若娥、施鸿鄂等老师的课,我都去听过。

李:前面谈到的主要是西洋唱法的技巧和作品的学习,请您再谈谈对中国传统音乐、民族民间音乐方面的学习经历?

杨:上附中时,学校专门开设了民族音乐课,各个专业都要学这门课。最开始是学唱民歌,陕西、山西、河北、河南、湖南、湖北等,全国各地的民歌都有,包括山歌、号子、小调等各种类型。然后学习民间曲艺,比如乐亭大鼓、山东琴书等。接下来就是戏曲,比如河北梆子、河南梆子,后来主要就学唱京剧,学校请了专业的京剧演员来给我们上课。

大学四年级时,由豫剧大师常香玉创办的河南梆子剧团特别活跃,常年在全国各地巡演。我们学校当时正在搞教学民族化,准备成立民族声乐教研室,于是我和另一位声乐专业高年级的同学一起被派到这个剧团学习。我们跟着剧团走南闯北,白天剧团的演员来教我们练唱、练动作,晚上我们就看他们演出,整整三个月。这对我后来演唱中国作品,以及中国作品的教学都有很大帮助。学习一段时间以后,我感觉自己胆子更大了,舞台上更放得开了。对于那些风格性很强的作品,比如一些地方民歌、戏曲唱段中特有的润腔、味道,不同板式的变化和转换,这些内容的接触和实践也多了。常香玉大师的咬字自成一派、很有个性,还有她对戏曲风格的把握、对表演风格的拿捏,都有很多巧妙的地方,对我的启发和帮助很大。

主讲解放军艺术学院“红星音乐坛”首场学术讲座,范唱孙淑香(1995)

李:您提到常香玉的咬字,这很关键。因为咬字往往对发声有直接影响,咬字方式不同,声音色彩完全不一样,比如河南梆子,是不是比较注重真声的运用?

杨:对了,河南梆子真声用得多。在我们演唱某一类作品时,确实需要真声多一些的音色,但是大多数情况下,我觉得还是要以混合声为主。从这个角度来看,京剧的发声,特别是青衣、花旦会更科学一些,因为她们的演唱中真假声结合的东西多一些,尤其是到了高声区,往往能很自然地唱出混合声。世界著名男低音歌唱家斯义桂先生曾经讲过一句名言,打开嗓子唱京剧就是最好的方法。所以在排演样板戏期间,就请过搞“美声”的教师来教京剧演员发声,这种中西结合的训练方式确实获得了很好的艺术效果。

李:确实,我也看到过介绍郭淑珍教授帮助京剧名家李少春调整发声、解决嗓音问题的文章,成为一段佳话。说到真假声的结合,很多教师都会使用换声、“关闭”等概念及训练方法,它很难掌握却至关重要,您如何看待这项技巧?

杨:首先,我们说换声的目的,是通过一种方法把高、中、低三个声区串起来,演唱时能高能低、自由上下。其次,很多学生,特别是初学者,在尝试换声或者“关闭”后反而问题更大了,一到所谓的换声点,音色突然变了或者唱高音更困难了,等于给自己找麻烦,有条件的好嗓子也出不来好声音。

我在教学中不提换声,也不主张专门去训练,有时候这反而会成为学习的负担和障碍,容易适得其反,有些学生、甚至歌唱家都有这方面的教训。而且声乐训练中出现的问题往往不宜分开来各个击破,而是多方面的“协同作战”。我认为,应该用灵活、巧妙、深入的呼吸(不能过分用力而变得僵硬);加上喉咽腔往深部打开、自然舒展地打开(不是横着打开或撑开);再加上声音正确的传递方向,往面罩、眉心的方向(即正确的共鸣位置)。好的演唱状态就是上述三者的整体平衡协调。求得这种平衡协调的关键是正确、轻柔的起音。课堂上,我们经常借鉴“惊讶、惊喜、惊吓”的状态,来找到这种平衡协调。然后通过反复练习,达到整个音域由低到高、由高到低都自如流畅、省力通透。所以,整体协调平衡的歌唱理念是十分重要的。

作为教师必须要有明确的歌唱理念,这是师生共同前进的方向,理念明确以后接下来就是不停地、反复地去追求,要坚持一个正确的东西不断重复,形成习惯,直到变成学生下意识的行为!

李:您说得真好,歌唱理念必须要明确,而且要准确,否则声乐学习容易事倍功半。从参加工作第二天开始,至今您一直从事着声乐教学,许多跟您学习过的学生成为很有成就、很有影响力的歌唱演员,其中有些学生是在与您学习一个阶段后转到了其他教师门下,您怎么看待这种情况?

学生张振富(右)与歌唱家耿莲凤组成二重唱

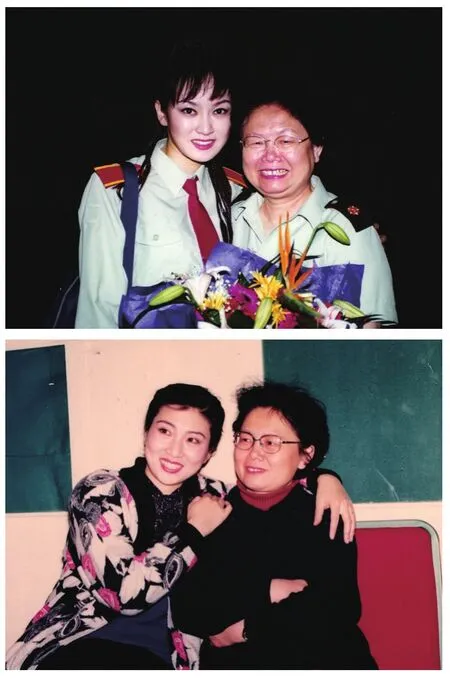

与学生周鹏(上左)、程桂兰(下左)合影

担任“中国·哈尔滨之夏音乐会”之“全国声乐新人新作比赛”美声组评委,后排左一为杨家洵(1998)

杨:作为教师,我觉得就像参加接力赛的选手,每个人都传好自己这一棒就好。要多考虑学生的长远发展,因为声乐学习是一个长期而复杂的过程,每个阶段需要有不同老师的指导和帮助,这是正常现象。

比如,那天音乐会上杨阳说特别感谢我,其实我只是在他考学以前教过他一段时间,当时我们合作得很好。他考进“军艺”以后,我考虑到晁浩建老师本身就是男高音,而且有在阿根廷演出、留学的经历,如果由晁老师来带杨阳对他今后的发展更有利,就把他推荐到了晁老师门下。杨阳跟随晁老师学习后,只要是学习上有需要,我还会尽力去帮助他。现在他发展得很好,是“80后”男高音里的佼佼者,我很欣慰。杨阳和我的感情也一直很好,他非常尊敬我。

另外,像我20世纪60年代初在战友歌剧团时最早教过的学员张振富,他从一个有文艺特长的普通战士成长为专业演唱演员,和我学习了三年。和耿莲凤组成二重唱成名以后,张振富还想继续学习深造,拜在了中央音乐学院沈湘先生的门下。那时,我还是会帮他准备新作品,然后再去和沈先生上课。所以,直到晚年张振富还尊称我为老师,其实我们俩的年龄就差了几个月。再比如,20世纪90年代初,从南京军区前线歌舞团来到“军艺”进修的学员女高音程桂兰,分到我班上以后,她就提出到北京学习的机会来之不易,她希望第一年和我上专业课,第二年她想转到金铁霖教授的门下,我完全同意并支持了她的选择。对于像她这样,以演唱民族音乐风格歌曲见长的女高音,我特地选用了多首西洋古典艺术歌曲来加强她演唱方法的科学性。学习期满,她的演唱能力和艺术表现力上都有了长足的进步。毕业后不久,她就调入了总政歌剧团,在歌剧《党的女儿》中饰演重要角色,后来成长为一名优秀的歌剧演员。

采访接近尾声,我试着问起杨家洵之前多次推脱采访请求的原因,她有些感慨地说道:“谢谢《歌唱艺术》杂志的信任,来采访我,其实我心里感到很不安。因为我没有像那些偏远山区的代课教师一样,不顾自己的安危,去接送十里八乡的孩子们上学放学;也没有像他们那样,工资微薄,还要补贴学生们的吃住,而且这样的付出还是一种常态。小时候,我曾看过一部苏联电影《乡村女教师》,在缺衣少食、硝烟四起的战争年代,女教师们告别了抗击德寇的丈夫,坚守岗位,培养了一大批建设国家的有用之才。她们坚毅清秀的脸庞、平凡而伟大的一生,就像一座丰碑矗立在我的心里,伴随和影响了我一生,她们才是最值得称道的人民教师。”显然,这座矗立在杨家洵内心的丰碑,依然引领着她,在艺术之路上继续默默前行。