基于大数据的我国少数民族两院院士成长因素分析

王 静

(安徽新华学院 思政部,安徽 合肥 230088)

高层次的科技人才对国家、地区的经济发展起着至关重要的作用。2004年,教育部、国家发改委、国家民委、财政部、人事部五部委联合发布了《关于大力培养少数民族高层次骨干人才的意见》,强调为民族地区培养具有较高科研和创新能力的少数民族高层次人才。中国科学院、中国工程院院士是中国高层次人才的代表。通过大数据分析少数民族两院院士的群体状况、特征,探讨这一群体成长的环境因素,对国家、民族地区完善少数民族科技政策,培养科技人才、发展区域经济有一定启示作用。

一、少数民族两院院士群体基本状况

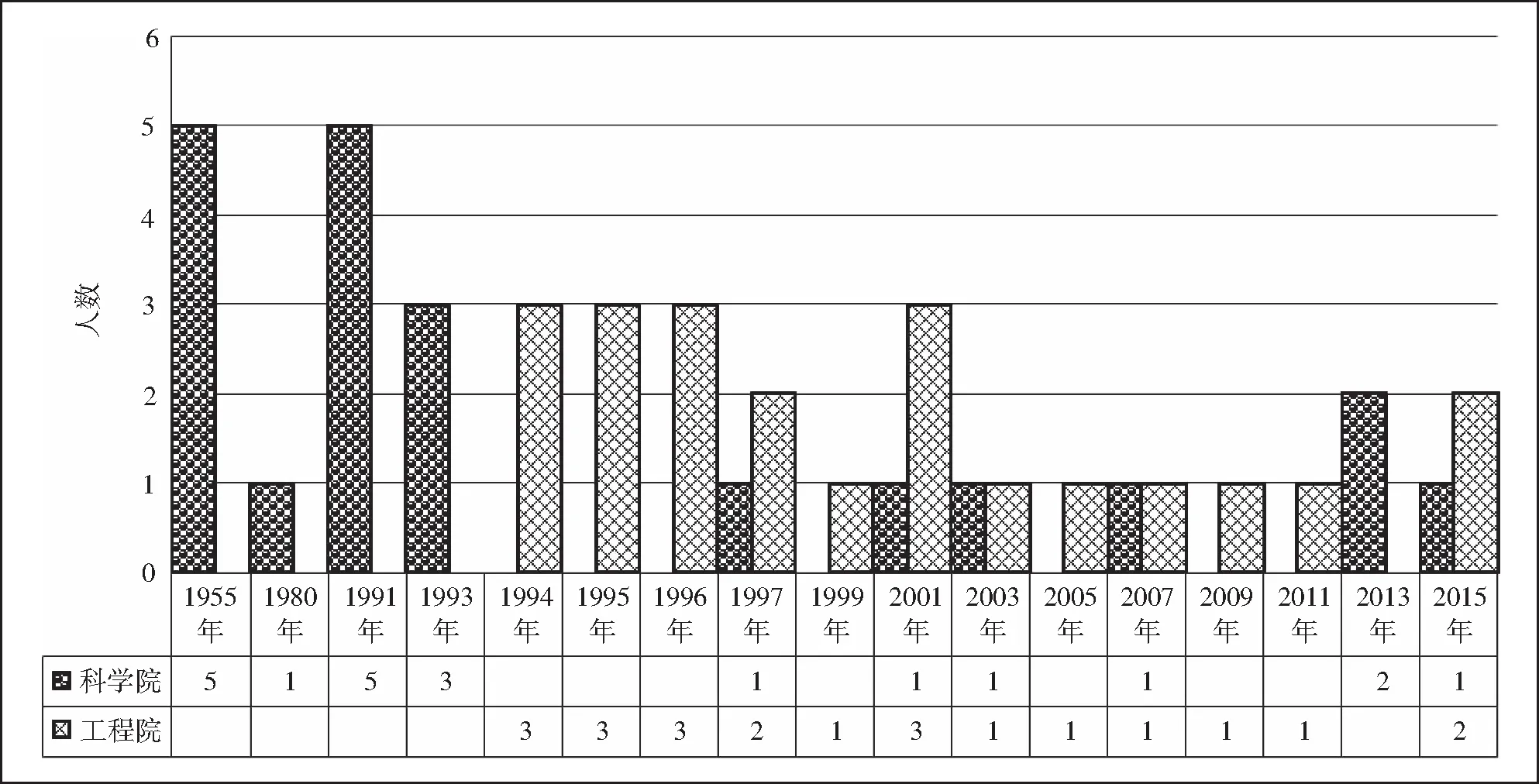

1955—2015年,中国科学院院士总数达到1406人(包括已故院士529人),中国工程院院士总数为1006人(包括已故院士156人,1994年产生第一批中国工程院院士),其中中国科学院少数民族院士21人,中国工程院少数民族院士22人。本文以43名少数民族两院院士为分析对象。

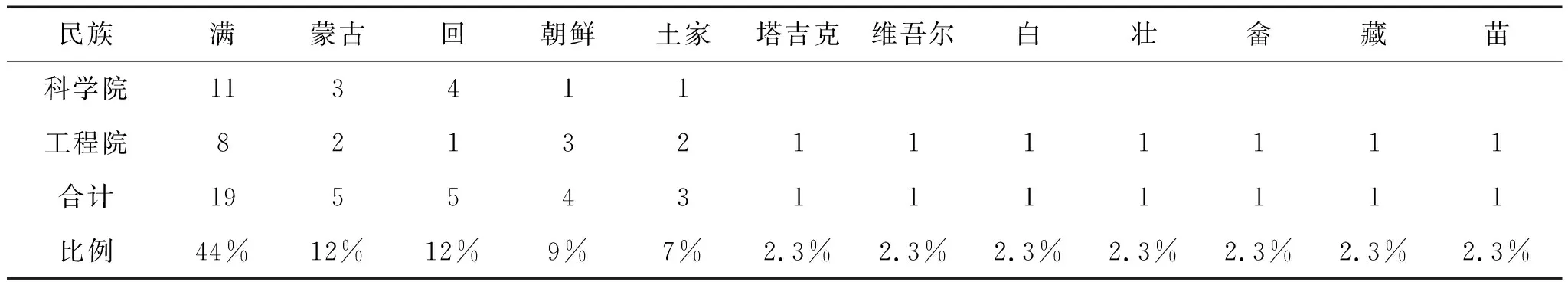

(一)少数民族两院院士民族分布

截至2015年,当选的43名少数民族两院院士来自12个少数民族,满族院士人数最多,其次是蒙古族、回族,再次是朝鲜族(见表1)。少数民族院士民族分布与民族人口数量不成正比,也不平衡。少数民族人口数排在前三位的是壮族、回族、满族,人口数均突破千万。回族、满族人口比较接近,但满族院士有19位,回族有5位,壮族仅有1位;人口数达到900万的苗族在2015年实现零的突破,产生1位工程院院士;土家族和彝族人口数相近,均超过800万,土家族院士有3位,彝族至今未产生院士;藏族、蒙古族人口数均在600万左右,但藏族院士仅有1位,蒙古族院士则有5位。

满族院士在少数民族院士中人数最多,这与其重视教育的传统有很大关系。满族建立清王朝后,教育普及度创历史记录,更建立种类较多的学校,用汉语著书立说。2010年第六次人口普查数据显示,满族是大学本科学历比例最高的少数民族。除了重视教育之外,满族院士的成长也受到民族分布地域因素的影响。

表1 少数民族两院院士民族分布

(二)少数民族院士出生地及工作地分布

如图1统计,少数民族院士出生地主要分布在辽宁、吉林、山东、北京、湖北。这些省市一直以来是我国的教育和经济大省,科研机构和高校资源丰富。17位满族院士籍贯所在地皆为上述省市,其中位于辽宁、吉林的达到14位,占少数民族院士总数的32.6%。满族人口超过一千万,主要聚居地在东北三省和河北,并分布于全国各地,由此可见出生地经济和教育条件良好、民族分布地域广、迁居大中城市是满族院士居多的地域环境因素。蒙古族院士、回族院士相对较多,与满族院士有类似的地域环境因素。其他少数民族院士出生地基本是民族聚居地。

图1 少数民族院士出生地分布

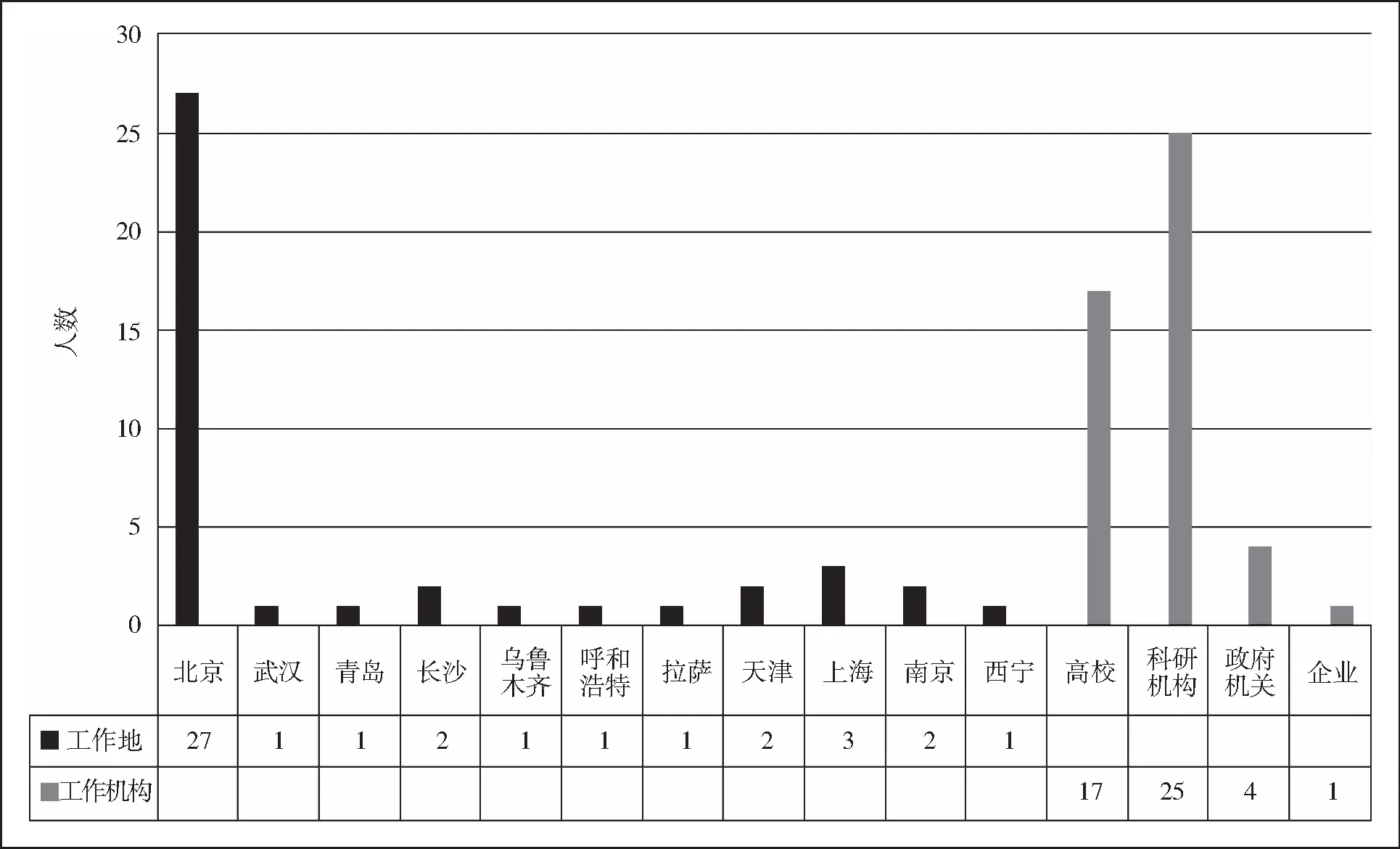

少数民族院士的工作地与出生地并不一致(见图2),主要集聚在京津、长三角、华中等地带,且工作机构多为高校和科研机构,其中27位少数民族院士工作地在北京,比例高达62.8%,这与我国的科研机构、高校主要集中在北京、天津、长三角等地区相一致。这些地区有一流的科研环境,有优秀的学者,易形成优势的马太效应。工作地分布在西部的少数民族院士,主要从事地域性较强的专业研究,需要以西部特殊的地理自然环境和民族环境为平台,例如藏族院士多吉的地质勘探、维吾尔族院士吾守尔·斯拉木的新疆多语种信息处理、塔吉克族院士吴天一的高原医学等都是有较强地域特色的专业研究领域。以此见之,少数民族院士工作地的分布主要受学术、研究环境的影响,也会受到研究领域的影响。

图2 少数民族院士工作地及工作机构分布

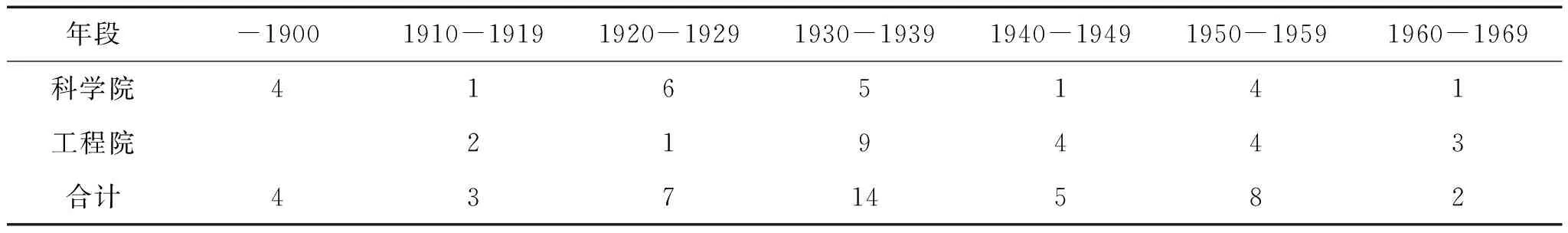

(三)少数民族院士年龄结构分析

表2 少数民族院士出生年代

表3 少数民族院士当选年龄及时间

从表2可以看出,20世纪30年代出生的少数民族院士最多,占到总数的32.6%;其次是20世纪50年代、20年代,分别占总数的18.6%、16.3%。院士的培养、成长是个长期的过程。杰出科学家取得重要研究成果的第一个黄金年龄段在35-45岁,第二个黄金时期大概在55-65岁,因为经历整个大学教育后取得重要研究成果并获得重要认可需要14~17年。从表3可以看出,少数民族院士当选年龄以50-59岁、60-69岁居多,分别占总数的34.88%、41.86%。

(四)少数民族院士学位结构和工作领域分析

表4 少数民族院士学历层次及留学研修情况

注:留学人次中2位院士的学士学位、硕士学位和博士学位在国外院校获得。

少数民族院士都具有高等教育学历,其中拥有博士学位的占48.84%,拥有硕士学位的占11.63%,拥有学士学位的占39.53%,而且有海外留学研修经历的比例达到62.8%,有66.7%的博士学位从国外院校获得;国外研修人数较少,包括4位拥有学士学位的院士和3位拥有博士学位的院士(见表4)。科学院院士属于高级科学人才,需要教育和文化的积淀,教育层次相对更高;工程院院士属于高级科技人才,需要经济基础和实践经验。从人数对比来看,科学院院士、工程院院士基本持平;从人数增速对比来看,工程院院士从1994年后领先科学院院士(见图3)。

图3 少数民族院士类别

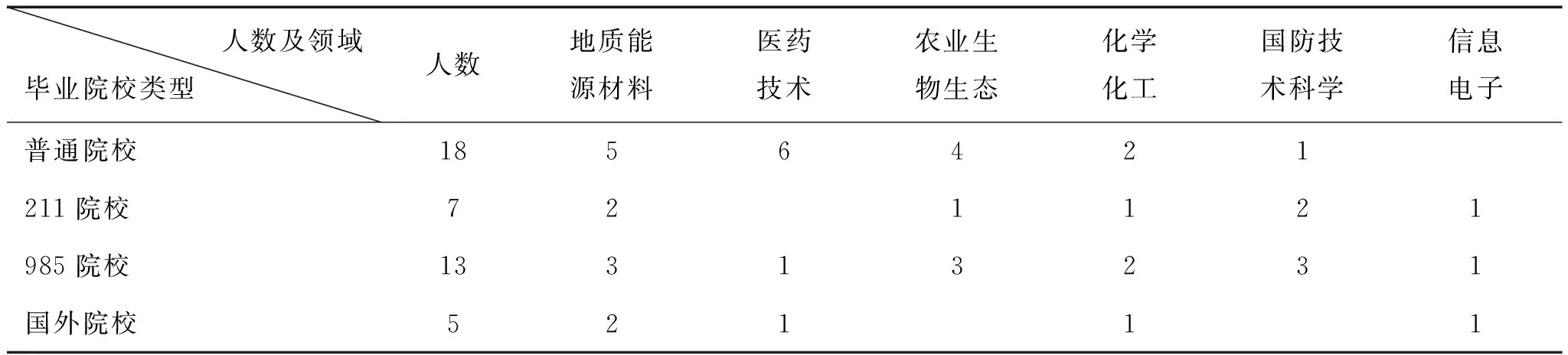

少数民族院士研究领域涉及六大类,传统的地质能源材料领域人数最多;其次是医药、农业生物领域,这与少数民族地区特殊的地理环境、丰富的矿产资源和经济文化发展历史有关;信息电子技术领域的院士最少,这与新兴领域人才的培养需要较长过程有关(见表5)。

表5 少数民族院士毕业院校、专业领域分布

注:毕业院校指本科阶段;同为211、985院校,以985院校统计;毕业院校是211、985院校前身,以211、985院校统计;毕业院校合并入211、985院校,不统计为此类学校。

(五)推进少数民族院士培养的政策分析

少数民族院士都有高等教育的经历,毕业于重点大学的比例不低,近一半院士拥有博士学位,说明院士的培养离不开良好的科教环境。国家和地方制定的各级各类科技政策、举措是改革开放以来民族地区科技发展和科技人才培养的重要举措。截至2003年国家层面制定、颁布的各级法令、政策措施有16个,地方层面制定、颁布的有31个(见表6),其中贵州、青海、宁夏出台的地方政策、法规排前三。国家层面的科技政策既有综合类的,也有单项的,主要目的是加大少数民族地区科技开发和技术转化,例如2000年颁布的《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》明确指出,要加大各类科技计划经费向西部地区的倾斜支持力度,逐步提高科技资金用于西部地区的数额,支持西部地区科研机构、高校加强有特色的应用研究和基础研究。地方上制定实施的都是单项政策、法规,明确服务于少数民族地区科技发展。

表6 国家、地方层面推进科技政策

二、影响少数民族院士成长的环境因素分析

(一)影响少数民族院士成长的区域经济因素

院士的成长离不开物质条件和教育资源。GDP是反映物质条件的综合指标,“院士比例与人均GDP呈正相关,这很好理解——经济支撑是科技教育的基础”。[1]少数民族院士籍贯主要分布在环渤海地区(如辽宁、京津)、北方东部地区(如吉林、内蒙古),这是因为“北方矿产资源相对丰富,在解放后的工业化初期,矿产、原材料工业等得到重视和发展;除上海外,我国的近代工业以北方,尤其是北京、天津、东北三省及西安、重庆为重点”[2],满族院士占少数民族院士的比例最高,他们和朝鲜族院士出生地主要分布在东三省,工业化和城市化程度都较高;亦有部分院士分布在直辖市或其他中部省份,经济基础良好。蒙古族、回族院士出生地也主要分布在直辖市和东中部省份,经济基础较好、城市化程度较高,但并非在民族聚居地。这样的资源优势和工业发展基础有利于工程院院士的成长。这是少数民族工程院院士人数增加比科学院院士快的原因,也证明区域经济对少数民族院士成长和专业领域确定的重要性。

其他少数民族院士出生地基本上是民族聚居地,由于地理环境和历史原因,经济发展较缓慢,工业化程度较低,培养的高级人才数量少。所以,少数民族院士出生地是否在民族聚居地不是院士产生多或少的原因,出生地的经济发展是否良好、是否很好地促进教育水平的提高、是否有利于信息的传播和交流才是院士成长的必要条件。

(二)影响少数民族院士成长的时代因素

20世纪30年代出生的少数民族院士最多,他们在中国解放初期接受高等教育,工作能力和科研成效在十年动乱前已经有一定的基础。新中国工业化进程从第一个五年计划开始,整个计划运行良好,建设成果显著,为这一时期的人才成长提供了很好的经济和教育条件。20世纪20年代及之前出生的少数民族院士也很多,所处时代正是国家、民族的危亡时期。此时,他们肩负的历史使命是救国于危亡、救民于危难,爱国主义情怀激发了他们科学救国的意识。在新中国建立初期,他们是国家建设中坚力量的一部分。革命和建设初期的时代使命是少数民族院士奋力拼搏、不断成长的动力。20世纪50年代初期出生的少数民族院士求学期间正是文革时期,高校采取特殊的录取、培养方式,但仍然有很多有志学生通过努力在动荡年代学有所成。50年代后期和60年代出生的少数民族院士在恢复高考后接受高等教育,带着求知的渴望和发展国家的责任刻苦学习、钻研,成长为国家建设的栋梁之才。总之,不管是战争年代还是建设时期,国家赋予公民的时代使命是人才成长的重要因素。时代的变化、历史的使命对少数民族人才成长产生巨大影响。

(三)影响少数民族院士成长的教育科技因素

满族、蒙古族、回族三个少数民族院士人数占少数民族院士总数的67.44%,他们的籍贯所在地多分布在东部、中部省份和直辖市。少数民族两院院士毕业于普通院校的有18位,比例为41.86%(包括6位院士毕业院校后合并入211、985学校),毕业于211、985院校的有20位,占46.51%。超过50%的全国两院院士毕业于985学校,少数民族院士毕业于一流大学的比例要稍低。可见,培养高级科技人才需要高水平的大学,现在国家提出建立世界一流高校、一流学科是很有必要的。少数民族院士工作单位基本在研究机构或高校,主要分布在京津、长三角、华中等地区,教科研环境优渥、资源丰富,对促进院士成长起到推动作用。少数民族院士出国留学或研修的比例达60%,说明院士成长需要学术科研方面的对外交流。区域教育环境、科研环境是少数民族院士成长过程中重要的客观因素。建设高水平的高校、科研机构,在少数民族地区建设科研基地,扩大少数民族科技人才培养范围和力度,对少数民族院士培养意义十分重大。

(四)影响少数民族院士成长的政策因素

各级教育是培养建设人才的基础和条件。党和国家一直以来都很重视少数民族和民族地区的教育事业,国家制定、出台的法律法规和诸多政策,特别是各级各类教育法律法规、政策都明确了对少数民族的扶持。例如,《中华人民共和国教育法》第十条规定:“国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区发展教育事业”,《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国义务教育法》都有类似规定;《中华人民共和国民族区域自治法》明确规定:“高等学校和中等专业学校招收新生的时候,对少数民族考生适当放宽录取标准和条件”;《普通高等学校招生暂行条例》规定了一系列针对少数民族招生的优惠政策。此类法律法规、政策对少数民族地区教育和少数民族人才培养起着极大的推动作用。

科技扶持政策是培养科技人才的重要保障,少数民族的科技事业离不开国家层面和地方层面的科技政策支持。国家和地方政府对民族科技事业采取诸多措施,构成少数民族科技发展的政策体系,为少数民族高层次人才培养提供专项政策保障。中国国家自然科学基金会扩大少数民族地区和少数民族科技工作者参加资助项目的机会,“1992年,NSFC的《国家自然科学基金面上项目评审办法》第三条是:科学基金应优先支持少数民族地区和边远地区的科学工作者”[3],力图克服因少数民族高级科技人才人数少而形成的马太效应的负面影响和偏见。2004年,国家制定、颁布《教育部、国家发改委、国家民委、财政部、人事部关于大力培养少数民族高层次骨干人才的意见》,依托中央部委所属高校和单位培养少数民族研究生,目的在于培养有较高科研能力和创新能力的高层次科技人才。这一计划进一步扩大了少数民族优秀学生接受高等教育深造的机会,改善少数民族人才结构,一方面为民族地区经济发展提供人才支持,另一方面为少数民族高级科技人才培养奠定基础。在新形势下,国家不断强化对少数民族高级科技人才培养的支持力度,国家杰出青年科学基金、科学技术奖励制度等政策都可以在培养少数民高级科技人才过程中发挥作用。自1994年设立国家杰出青年科学基金至2013年,共计有71位少数民族“杰青”获资助者,“回、满、朝鲜和蒙古族的‘杰青’人数较多,其他民族科技精英人才稀缺”[4]。“杰青”获资助者增多能营造培养高科技人才的政策和环境氛围,有助于推动培养少数民族院士的工作。

三、结语

少数民族院士的培养是一个重要而长期的工程,是推进我国民族地区经济发展、民族和谐的重要环节。国家和地方政府要强化少数民族地区的基础性教育,拓宽、提高高等教育的范围和水平,以推动少数民族地区经济发展为基础,辅以国家和民族地区的教育、科技政策,促进少数民族高层次人才培养。