中国传统司法“用谲钩慝”之术合理性反思

邱玉强 祖 伟

(1.辽宁师范大学海华学院文法系 辽宁大连 116400;2.辽宁大学法学院 辽宁沈阳 110036)

诱导侦查历来都是国内外法学界关注的热点问题之一。在一些发达国家,已有关于“警察圈套”[1]的法理分析,并确立了侦查陷阱理论,同时将其应用于相关司法实践。而我国现有的刑事诉讼秘密侦查措施中关于诱导侦查的规定则略显简陋。随着社会生活的不断变化,犯罪行为日渐表现出了流动性、私密性、智能化、组织化等特点,诱导侦查在一些特殊犯罪案件中的具体实践应用显得尤为重要。实际上诱导侦查的应用在侦查机关的活动中不时存在。曾经有学者指出:“实践证明,诱导侦查是应对侦破案件、提升打击效率的有效方法。但是,我们也应该看到,作为特殊侦查手段,诱导侦查是把双刃剑,诱导侦查的运用更是一场特殊的较量,要将其纳入我国立法,必须要谨慎为之。”[2]如今,我国《刑事诉讼法》虽已有特殊侦查措施的规定,但由于其具体规定简单粗略,给相关侦查人员侦查权力的行使带来诸多问题,从而引发人们对诱导侦查的合法性界限及合理性必要限制的思考。虽然一些学者已对此问题进行了多维度的探究,并借鉴外国司法实践,总结出一些先进经验且结合中国实际状况进行经验移植,相关问题的学术阐述几已厘清,但是一味地借鉴外国经验难免也会有水土不服。诱导侦查并非外国才有,更有学者认为中国传统司法文化中很早就有诱导侦查之术。古代的诱导侦查并非见诸于历代律令或律例条文中,而只是在具体的司法侦查实践中,为司法官员广泛应用。本文经由考察发现,中国古代的侦查手段要比西方国家发达得多。以宋代为例,“宋代的侦查手段,不仅灵活地运用现场勘验、搜查、耳目布控、侦查实验、悬赏通缉等多种方法,鞫、察、核、迹等相结合,而且善于运用谲术擿奸钓慝、取证擒贼,将心理学原理巧妙地应用于侦查实践”[3],这其中自然不乏诱导侦查的应用,可以说诱导侦查在我国自古有之。

“没有文化的基础作为支持,再好的法律制度也是无源之水、无本之木,即使移植也不能保证生根、成活。”[4]本文通过考察我国古代司法侦查实践中涉及诱导侦查的相关案例,探求我国古代侦查官员采用诱导侦查方法的前提、条件、效果,阐释诱导侦查之术的合理性及其限制,希望由此能得出我国古代司法文化中的“用谲钩慝”之术于当今诱导侦查措施的现实意义,进而促进我国相关诱导侦查的法律制度的逐步完善。

一、“用谲钩慝”之术在我国古代司法侦查中的采用

“用谲钩慝”是我国古代司法官员侦查取证的方式之一,通过“用谲钩慝”之术可以有效地侦破案件,解决纠纷。“谲”,与“正”相对,根据《说文解字》记载“权诈也,欺天下曰谲”,其中包含了欺骗诈惑之意。“慝”,据《尔雅》中“崇谗慝也”的表述,“慝,言隐匿其情以饰非”,我们可以将其理解为隐藏在疑犯内心中不为人知的罪恶。“钩”可以理解为探索、探讨的意思,正如韩愈《进学解》所述“记事者必提其要,纂言者必钩其玄”。古代司法官吏侦查审理案件的方法,可以分为明察和暗访两个部分。其中“明察是司法官吏以既显又明的案件事实为依据,或亲临现场,或察言观色,使久拖不决的疑难案件真相大白。暗访是采取非正面取证的方式,主审官吏采取或微服私访、或派人监听、或设计擒贼等方式取得证据”[5]加以定案审判。“用谲钩慝”属于暗访的取证定案方式之一,与我们今天所说的诱导侦查相类似。虽然“谲”含有欺骗诈惑之意,但在古代的司法实践中被司法官吏“正向”使用。如郑克《折狱龟鉴》记载的“‘李崇用谲钩慝’、‘蒋常用谲察贼’、‘庄遵用谲以擿奸’、‘唐御史谲以取质’、‘王敬谲以擿之’、‘周纡与死人共语者谲也’、‘彦超、陈述古用谲盗之术’”①等案件,均是在没有确凿的证据证明疑犯已经犯罪而成为疑难案件的情形下,司法官员使用诱导方法,使罪犯当场暴露或说出实情,在“无话可说”的证据面前,供出犯罪事实。于犯罪者而言不得不“服罪”;于司法官吏而言,智破了疑难案件;于司法效率而言,免了追捕之烦,节省了司法资源。由于“用谲”具有一定的“计谋性”,与其说,诱导侦查是陷阱,不如说,在司法侦查技术不甚发达的古代,谲术的使用更能够充分彰显古代司法官员的聪明智慧。

“用谲钩慝,并不是虚构,亦非机械地理想化,而是存在于中国传统司法案件中的司法官吏具体的鞫狱方法,是通过人们对司法案件的反复认识而形成的经验智慧。”[6]需要明确的是,我国古代诱导侦查的具体措施并非是完整地见诸于律令或律例条文中的专门规定,而是司法官员根据手中的权力针对必要的案件展露智慧的体现,所以诱导侦查的具体应用也因人而异。我国古代的诱导侦查也并非为某一专门级别的特殊官员所掌控,其适用往往是由司法官员在其管辖范围内自由行使,虽然没有界定司法官员相关诱导侦查权限的归属,但官吏有大小,下级官员对诱导侦查的实施还是要受到上级官员的监督领导。

(一)“用谲钩慝”之术采用的目的:侦破案件

案件发生后,如果犯罪者如实供述,或者证据既显又明,案件就容易侦破;但遇到犯罪者既不如实供述,又无确凿的证据,要想破案,就得依赖于合理的策略。中国古代司法官员的侦查行为模式主要表现为两种,一是基于案件存在的疑点,缜密研究,认真分析,处处留心,调查走访,寻找线索,从而侦破案件;二是案发后司法官员不顾案件疑点颇多,广撒法网,肆意动刑,屈打成招。相较之下,前者更有信服力。“用谲钩慝”之术的应用,较“肆意动刑,屈打成招”更为人所叹服。如:

后魏高谦之,为河阴令。有人囊盛瓦砾,指作金,诈市人马,因而逃去。诏令追捕甚急。谦之乃伪枷一囚,立于马市,宣言是前诈市马贼,今欲刑之。密遣腹心,察市中私议者。有二人相见欣然曰:“无复忧矣!”执送案问,悉获其党。②

高谦之能够侦破案件并非巧然,其为达破案之目的,故把假犯当作真凶,从而消除真犯的心理戒备,留心观察有谁产生如释重负似的喜悦,“欣然曰:无复忧矣”的人,自然就是真正的嫌疑犯。在“诏令追捕甚急”的情况下,以此法侦破案件不失为良策。

(二)“用谲钩慝”之术适用的案件:证据不足的疑难、诬告等案件

“在法律调整社会关系时,由社会关系的复杂性和多样性所决定,不免会产生事实认定和法律适用上的困难,产生疑案。”[7]219针对这一类案件,首先在《周礼》当中就已有“疑则从赦”的原则性规定,此外,在《唐律疏议》等历代法典的断狱篇中都有类似的规定,但是本文不以为然。一味地回避疑难,赦免真凶有违实质正义,甚至还容易为罪犯反向利用,铤而走险。所以,为了摆脱这种“囚徒困境”,利用“用谲钩慝”之术侦破证据不足的疑案、诬告等案件对重新树立惩罚与保障的公平机制尤为重要。

例如在“赵和断钱”一案中:

唐江阴令赵和,咸通初,以折狱著称。淮阴有二农夫,比庄通家。东邻尝以庄契契于西邻,后当取赎,先送八百千,自恃密熟,不取文证,再赍余镪至,西邻遂不认。东邻诉于县,又诉于州,皆不获伸理,遂来诉于江阴。和曰:“县政甚卑,何以奉雪?”东邻泣曰:“至此不得理,则无处伸诉矣。”问:“尔果不妄否?”曰:“焉敢厚诬!”乃召捕贼之干者赍牒淮阴,云有劫江贼,案劾已具,其同恶在某处,姓名、状貌悉以西邻指之,请梏付差去人。西邻自恃无迹,初不甚惧,至则械于廷,和厉声诘之,囚泣诉其枉。和曰:“事迹甚明,尚敢抵讳!所劫之物,藏汝庄中,皆可推验,汝具籍赀产以辨之。”囚不虞东邻之越诉,乃供“折谷若干,庄客某人者;细绢若干,家机所出者;钱若干,东邻赎契者。”和复审问,乃谓之曰:“汝非劫江贼,何得隐讳东邻赎契钱八百千?”遂引其人,使之对证,于是惭惧服罪,梏回本县,检付契书,置之于法。③

类似这样的例子还有很多,例如在“彦超虚盗”案中记载:

汉慕容彦超为郓帅日,置库质钱。有奸民以伪银二铤,质钱十万,主吏久之乃觉。彦超阴教主吏夜穴库墙,尽徙其金帛于他所,而以盗告。彦超即榜于市,使民自占所质以偿之。民皆争以所质物自言,已而得质伪银者,执之服罪。④

“赵和断钱”一案由原本“西邻遂不认”到“使之对证,惭惧服罪”,案件得以水落石出,很大程度上要归功于“用谲钩慝”之术的适用;“彦超虚盗”案中,迫于证据的无奈,“彦超阴教主吏夜穴库墙,尽徙其金帛于他所,而以盗告”,其断定案犯既然能用假银质钱,当他知道假银在质库中被盗丢失之后,必定会来赎取真银,从而解决了证据不足的难题,使案犯自投罗网。

(三)“用谲钩慝”之术采用的重要因素:司法官吏的合理怀疑

古今中外,正确的司法审判,都是针对实际发生而非完全主观臆造出来的案件事实作法律上的判断。“案件事实的形成及其法律判断,一方面取向于可能适用的法条之构成要件及包含其中的判断准则,另一方面则以——法官能够确定的——实际发生的事件为准。”[8]实际发生事件的“真实”很难还原,但还必须尽可能地还原真相,这时智慧与技巧便不能缺席。在侦查案件的过程中,司法官吏的智慧以“合理怀疑”呈现出来。“司马悦观鞘寻凶案”就是一个很好的例证。

后魏司马悦为豫州刺史,有上蔡董毛奴,赍钱五千,死于道路。或疑张堤行劫,又于堤家得钱五千。堤惧楚掠,自诬言杀。悦疑不实,引毛奴兄灵之曰:“杀人取钱当时狼狈,应有所遗,曾得何物?”答曰:“得一刀鞘。”悦取鞘视之,曰:“此非里巷所为也。”乃召州内刀匠视之。有郭门者言,此刀鞘其手所作,去岁卖与邻人董及祖。悦收及祖,诘之具服。灵之又于及祖身上认得毛奴所服阜襦,遂释张堤。⑤

古代的酷刑往往使无辜者屈打成招,张堤正因为害怕刑罚才违心地承认了杀人的罪名。司马悦怀疑这个案子,其并没以死者身上带着五千文钱与嫌疑人张堤家恰有五千文钱的巧合定案,反之,怀疑真凶另有他人。其根据死者兄长在犯罪现场捡到了一把刀鞘,展开合理怀疑,推理分析真实案情,召集州内所有的刀匠来观验这把刀鞘。有一个姓郭的刀匠说,这把刀鞘是他亲手做的,去年卖给了邻人董及祖。于是司马悦拘押了董及祖,经过审问,董及祖承认了罪行。最终司马悦释放了张堤。

虽然古代司法官吏可以独断地依手中职权定案,但实际上也必须努力排除一切可能发生错误的根源,审慎地形成内心确信。还原过去发生的案件事实,必然受限于人的认识能力,实践中人格特质的参与不可避免,因此有必要将这种人格特质予以良性指引。司法官吏的合理怀疑很大程度上为“用谲钩慝”之术的采用提供指引,于上述案例而言,司马悦根据刀鞘展开合理怀疑正是侦破案件的关键,基于这种合理怀疑,案件最后顺利侦破,真凶落网,张堤得释。

(四)“用谲钩慝”之术的具体方法:宜“密”而“速”

人们依崇权威,因为个人在绝对意义上软弱无力。纵观中国法律史,官方历来都是权威的代表,因此古代司法官员采用的“用谲钩慝”之术也被打上了“权威”的烙印。博登海默认为:“法官的主要职责是裁定根植于昔日的纠纷,那么一般而言,我们就不能把那种建立未来法律制度的正式任务分配给法官去承担,大体上来讲,法官必须留在现行的社会结构框架之中,并凭靠过去与当今历史向他提供的资料进行工作。”[9]基于此,中国古代司法官员以“用谲钩慝”之术侦查审理案件反映的则是那个时代的主题,其以“用谲钩慝”之术侦查审理案件的具体方法也是体现那个时代的需求。本文认为,“用谲钩慝”之术的具体方法是宜“密”而“速”。“密”亦即“钩慝”前不被犯罪者及相关知情人所知,否则“谲”术不灵,达不到预期效果,当然,此“密”非密于执行“谲”术之官吏,但如果密执“谲”术之官吏“告密”,也不能达到所要之效果,因而要“快”,以马上实施为宜,不留有“通风报信”之空隙。如前例中,后魏高谦之就是在“诏令追捕甚急”的情形下,“诈市马贼,又密遣腹心,察市中私议者”,这充分体现了“用谲钩慝”之术宜“密”而“速”的具体方法特征。

类似这样的例子还有很多,比如在包拯密喻案中,“包拯副枢,初知扬州天长县时,有诉盗割牛舌者,拯密喻令归屠其牛而鬻之。遂有告其私杀牛者,拯诘之曰:‘何为割某家牛舌而又告之?’其人惊服”以及“近时小说载朝散大夫钱和一事云:和尝知秀州嘉兴县,有村民告牛为盗所杀,和令亟归,勿言告官,但召同村解之,遍以肉馈知识,或有怨即倍与。民如其言。明日,有持肉告民私杀牛者,和即收讯,果其所杀。此乃用谲钩慝之术者。盖以揣知非仇不尔,故用此谲,使复出告也”。这些都体现出了“用谲钩慝”之术宜“密”而“速”的方法特征。更有世人评价说:“此乃用谲钩慝之术者,虽巧捷不逮,而沉密过之。譬犹持重之将,不苟出于奇,亦必依于正。以此用谲,则无败事,尤可贵也。”⑥

昔赵广汉“善为钩距,以得事情”,晋灼云:“钩,致也。距,闭也。”盖以闭其术为距,而能使彼不知为钩也。夫惟深隐而不可得,故以钩致之,彼若知其为钩,则其隐必愈深,譬犹鱼逃于渊,而终不可得矣。是故史称:“唯广汉至精能用之,它人效者莫能及也。”此数君子,才智过人,亦庶几焉。

(五)采用“用谲钩慝”之术的结果:当事人吐实言

只有从法理和情理上把握“用谲钩慝”之术的应用,才能避免案件处理中产生重大失误。应用“用谲钩慝”之术的经验智慧固然重要,但在该过程中也要求使案件当事人能够“知无不言,言无不尽”,达到尽吐实言的结果,否则,高质量的审理便无从谈起。犯罪者如果供述自己的犯罪事实,意味着会遭致惩罚的不利后果,从“人性恶”的视角来看,人的本性是“趋利避害”的,人们认可冒险,也会千方百计地避免使自己遭受惩罚。据此,刑讯手段便有了用武之地,这是古代追求犯罪者“吐实言”而采用的最有效的方法,尽管这种方法被合法化但确是最被诟病的方法,曾遭致许多人的反对。如汉代路温舒就曾说“锤杵之下何求不得”?以此反对刑讯逼供。严明智识之士提倡以“勿笞掠”而得实言为最理想的审判效果,并一直在努力着,尽管这不是古代司法审判的主流。

如“允济断牛”一案:

张允济,隋大业中为武阳令,务以德教训下,百姓怀之。元武县与其邻接,有人以牸牛依其妻家者八九年,牛孳生至十余头。及将异居,妻家不与。县司累政不能决。其人诣武阳质于允济,允济曰:“尔自有令,何至此也?”其人垂泣不止,且言所以。允济遂令左右缚牛主,以衫蒙其头,将诣妻家村中,云捕盗牛贼,召村中牛悉集,各问所从来处。妻家不知其故,恐被连及,指其所诉牛曰:“此是女婿家牛也,非我所知。”允济遂发蒙,谓妻家人曰:“此即女婿,可以归之。”妻家叩头服罪。允济,理邻邑赘婿牛,亦以发于俳,故能巧而捷,然乃循吏钩慝之术也。⑦

张允济利用“以衫蒙贼首”使其“妻家不知其故”的方法和一般人怕被犯罪牵连的心理,诱使“盗贼”的妻家能无所顾忌,尽吐真言。现代司法实践注重以事实为依据,以法律为准绳,“事实是正确适用法律的基础,如果不以事实为根据运用法律,就会丧失客观标准会对案件作出不正确的处理”[10]。而采用“用谲钩慝”之术达到当事人“吐真言”的结果,正是客观存在的案件事实的真实反映,是司法官员重调查研究,忠于事实真相的表现。

二、我国古代司法文化中“用谲钩慝”之术适用理据分析

(一)古代“用谲钩慝”之术适用的必要性分析

如前所述,“用谲钩慝”之术即采用诱导侦查手段侦破疑难、诬告等特殊类型的案件,诱导侦查方法的使用能够在很大程度上辨诬、释冤,防止冤假错案的发生,还能够有效打击犯罪促进社会长治久安。恒定不变的案件处理机制如被奸佞利用往往会使刑事纠纷的解决有很大偏失。比如,《聊斋志异·梦狼篇》结尾附随的两例小故事,就展现出胥吏利用案件处理中的审理程序,对司法官员审理案件的心思套路予以掌握,正是司法官员的心理缺陷,促使胥吏私通罪犯,导致了不公正的审判。而诱导侦查的应用,能够体现司法官员的主导作用,由于其实施的紧迫性、实际情况的不确定性以及预测的把握性,其往往不会为司法官员以外的人所主动掌握。例如,在《折狱龟鉴》中记载的“唐张松寿任长安县令时,昆明池边有劫杀贼,奉勑下十日内须获如违限令甚峻。松寿至行劫处检踪,见一老姥树下卖食往以从骑,来入县供酒食,经五日还送旧坐处,令一腹心人潜伺之,有人共老姥语来问贼事,即收缚捉来。果有一人来问曰:‘明府若为推勘?’即捉,以布衫蒙头送县,一问具与赃并获,时人以为神”[7]186。

“松寿潜伺盗”的案例可以说是诱导侦查的一个良好的应用,从诱导公式的角度来看,张松寿作为长安县令,委派自己的心腹侦查,是适格的实施主体;在勘查犯罪现场后,揣度犯罪人的心思,利用犯罪人的心态将之捕获,并通过合理讯问加以定案;采取的方法合理,自然得到为人称神的结果。

然而,现实并不总是美好的,在古代也有很多冤案,元朝宋本所写的《工狱》就是一个很好的例证,其讲述了一个淫妇害夫,昏官害命的故事⑧。当我们在为《工狱》记载的冤案深感惋惜的同时,也会责备那些古代的司法官员,如果他们能够对职务认真负责,懂得变通,适当地使用诱导侦查的措施及时辨诬,释冤,恐怕最初的案件证据也不会使工人们产生质疑,更不会有后续的冤假错案的产生。虽然诱导侦查的方法并不是防止冤案发生的必要方法,造成冤案会有很多原因,但是如果采用了诱导侦查的方法,可能会在众多案件疑点上有所突破,指引正确地处理案件。可见诱导侦查的适用还是有一定的必要性,其要充分地考虑到案件的当事人,合理利用有关案件的一切链接因素,避免冤错的产生,所以诱导侦查的适用对疑难案件的解决固不可废。

(二)古代“用谲钩慝”之术适用的必要反思

阿克顿曾说:权力趋于腐败,绝对的权力趋于绝对的腐败。虽然司法实践中,并不是每个案件都要使用“用谲钩慝”之术,“用谲钩慝”的诱导侦查模式也并未取代一般侦查模式成为刑事侦查的主要方法。但是诱导侦查权的使用昭示了国家公权力可以用一种悄无声息、让人措手难防的方式进入案件的审理中。“个人权利作为个人的存在方式以及人们相互间的认可和承诺,又是非常脆弱的,它既无法保护自己,因而最容易受到来自外界的侵害,它既需要国家权力的保护,又害怕国家权力的侵害。另一方面,国家权力是保护个人权利最有效的工具,即个人权利的保护神,而同时又是个人权利的最大最危险的侵害者。”[11]因此诱导侦查的限度应该是个人权利与国家权力的冲突协调,其可以说是对追究犯罪危害性与避免侦查消极性的微妙平衡的把握产生的措施,这种微妙的平衡犹如在左右两边加砝码不一的天平,很容易打破平衡的状态,造成利益偏斜。某种程度上对产生“诱导性”的消极作用处理不当,任其无休止地蔓延,非但不能处罚犯罪,还容易滋生新的犯罪,所以对诱导侦查措施的使用应当谨慎为之。

对“实施主体适格+必要的适用对象+追求正当目标+采取合理的方法”的诱导公式的考量十分必要。首先,“实施主体适格”要求实施诱导侦查行为的人要具有公权主体的资格,并能将此权力严格地把握在自己手中。中国古代社会的侦查与审判往往是在同一机关,其从公平正义的维度把握诱导侦查的判断标准强调天理、国法、人情三位一体,以重情、事理、用法来构建和谐的社会秩序[12];当今社会的诱导侦查权专属于侦查机关,“集中的侦查权配置背景下,更符合法治精神”[13],但是当下侦查机关有必要将手中的侦查权进行严格的控制,防止诱导侦查的滥用,因为有学者指出:“更为可怕的是,诱导侦查做为侦查机关的“专用权”现已发展到被其他机关滥用的境地。”[14]

其次,“必要的适用对象”所针对的不一定就是已有犯罪之嫌的人,也可以是知悉犯罪行为的普通人,他们往往由于对犯罪分子的畏惧难以将自己知悉的详情和盘托出。为满足诱导侦查所追求的正当的目标,本着既要惩治犯罪又要保障人权的出发点,采取诱导侦查是可以营造出良好的氛围的。例如,“明道末,桑怿为永安县巡检。为捕盗贼,趁夜色,与数卒服盗服,迹贼所尝行处。入民家,独一媪留,为治饮食,如事群盗。媪以为怿亦盗者,乃与语及强盗。借此,怿查清了群盗居止去处,尽擒无遗”⑨。当今大多数学者都将诱导侦查划分为犯意诱发型和机会提供型,那么,做出此划分前有必要回答诱导侦查实施之前被告人是否已有犯意。以此为据,人们认为犯意诱发型针对的被告人本身并无犯意,诱导侦査措施超越了合法性界限,应该在法律上进行明确的禁止;而机会提供型针对的被告人则已有犯意,采取诱导侦查应当准许。本文认为其中的合理性、合法性还需进一步深化的考量。

最后,“采取合理的方法”是相对于整个侦查活动而言的。当今社会,侦查工作的原则包括:迅速及时、客观全面、深入细致、程序法制、比例原则等。这些原则的提倡彰显了现代法治社会相对于古代社会的优越性。无论是古代还是现代,侦查的目的都是为了更好地调查取证,取得有说服力的证据,从而还原案件事实加以审判定案。在《增智囊补》记载的王阳明再审招供案中,“乃于后堂设案,桌围内藏一门子,唤三盗至案前复讯,当王阳明被预先告诫的皂隶报有客来时,贼首王和尚对他贼云‘且忍两夹棍,俟为汝辨脱。’恰被桌内藏着的差役听见,王阳明将差役所听到的作为罪犯的真实供辞定案”⑩。古代的司法实践中,通过窃听,诱使罪犯供述可谓是侦破疑难案件的有效方法,而该案单单以“且忍两夹棍”的供词作为定案依据,其说服力让人诟病。在古代供词是定案的核心根据,为求供词官吏常常不择手段,甚至有重刑之下必出真相的说法,我们不能排除“且忍两夹棍,俟为汝辨脱”背后存有当事人以忍受刑罚表明无辜的可能性,所以我们应该赋予该案诉讼被告人获得辩护的权利,因为正义不仅要得到实现,还要以人们看得到的方式来得到实现。

三、对诱导侦查的现代追问与反思

(一)“诱导公式”理论之提出

“法律存在于可观察到的行为中,而非存在于规则中”[15],诱导侦查作为有效的侦查行为的一种,对其进行研究自然要找到其行为模式所遵循的一般正当性原理,本文将其定义为诱导公式。诱导公式最初是在数学领域中的一个概念,其解决的是三角函数中,所有角的转变化简问题。本文将诱导公式的概念引用到对侦查行为的研究中,用诱导公式来识别在所有的侦查行为中,合理地适用诱导侦查的一个前提规则。

目前,学界并没有对诱导侦查作出一个统一的定义,早在20世纪80年代,美国的司法部就曾以法律的形式,对诱导侦查的实施条件和原则进行了相关的规制,对于诱导侦查措施的使用,除了需要具备法律要件外,还规定有:应当尽可能地避免设置“陷阱”[16]。日本学者则对诱导侦查进行了简单的定义:“诱惑侦查就是侦查人员亲自或使用民间侦查合作者促使第三人犯罪,在第三人犯罪时将其逮捕或进行证据收集。”[17]结合我国现有的《刑事诉讼法》中关于侦查措施的规定以及各界对诱导侦查的理论探究,本文认为,诱导公式是一种“实施主体适格+必要的适用对象+追求正当目标+采取合理的方法”的行为模式,以此诱导公式模式进行侦查所获的证据,才能作为定案依据,否则,容易造成欠缺合理性的问题。

(二)从“用谲钩慝”到“诱导侦查”的重新审视

不难看出古代的“用谲钩慝”之术的应用对现代的“诱导侦查”的采取有许多可以借鉴的地方,但也有需要警醒的地方。其实这种方法今天仍在采用,如在2016年五一期间,中央一套的《今日说法》栏目播出的特别节目“乡村警察故事”中,乡村警察葛大壮被村民誉为神探,其在侦破一起强奸案时就用的这种方法,其诱骗、窃听犯罪嫌疑人之间的对话,明晰了案件的真实情况。只是获得的录音证据的效力如何认定的问题,需要考虑,因为在现代的司法实践中,孤证不足以定案,该案中通过此法获取的证据也不符合现代的最佳证据规则。但是采用了这种方法,的确能侦破似乎很难侦破的案件,至少是为案件的下一步侦查指明了正确的方向。

在《中华人民共和国刑法》中,对司法工作人员及负责监管人员的权力行使明确限定了刑讯逼供罪和暴力取证罪。其中的“刑讯”是指行为人必须是实施了肉刑或者变相肉刑的行为,但如果只是诱供、指供或者佯装刑讯的,不成立刑讯逼供罪;其中的“暴力”是指对证人使用有形力的一切方法,其程度没有限定,但如果没有实施暴力行为,而以暴力相威胁的,不成立暴力取证罪。这样一来,诱导侦查又有了适用的空间。

从古代的“用谲钩慝’到现代的“诱导侦查”,其背后体现的理念是对中国传统法律文化的传承,如果运用得当,自然是中国法治的本土资源。但是,今天我们采取的诱导侦查措施是否完全具有正当性呢?虽然今天诱导侦查措施的应用也不少见,其存在就真的合理合法吗?

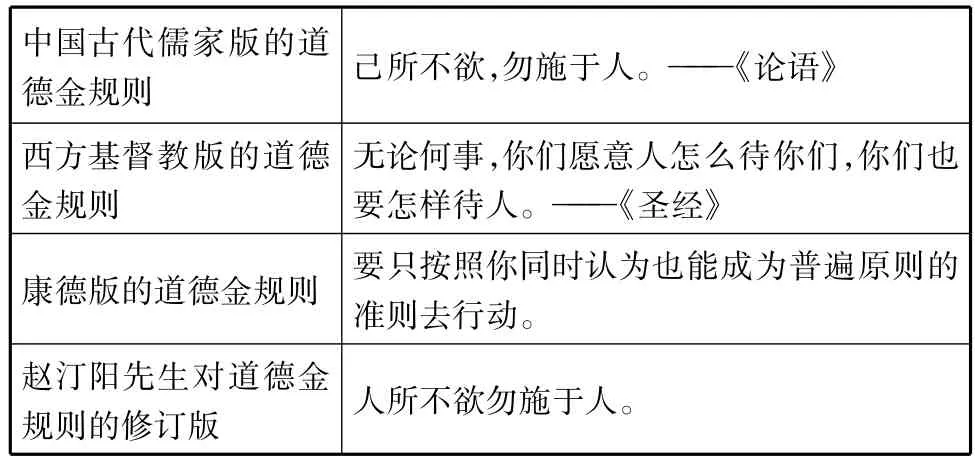

刘杨教授总结了中外的道德金规则(见表1)[18]:

表1 道德金规则

首先,根据刘杨教授总结的道德金规则来看,侦查行为的肆意实施难免会在社会领域中产生人人自危的状态,诱导侦查的使用更容易让人草木皆兵,所以有勇气的人们会给侦查机关不合理的诱导侦查措施扣上不道德的帽子。那么国家机关可以作为道德评价的主体吗?本文认为,国家机关是可以作为道德评价的主体的,侦查机关的诱导侦查措施使用不当,就应该受到道德的谴责。诱导侦查追求的应当是一种实质的真实主义,也就是说事实调查的有效性应与妥当性相结合,即采取某种司法手段必须具有法定理由并按照法律规定的程序和要求严格实施,当调查的有效性与合法性发生冲突时,绝不能以侦查需要为名而违反法律,更要保障公民的人身自由和个人尊严,这正是一个有道德的国家表现。而对于群体而言,如果无私、放弃和绝对献身于真实或虚幻的理想都算是美德的话,那么可以说群体一直都具备这样的美德,因为他们在无意识地践行这些美德[19]。

其次,从罪刑法定的角度看,罪刑法定是现代刑事司法实践的黄金规则,其本质是限制国家刑罚权,更好地保障公民的自由和人权。其要求任何人不得因为思想而获罪,没有行动就没有犯罪。而对于诱导侦查来说,无论是机会提供型,还是犯意诱导型,行为人都已将犯意转化为具体犯罪行为,由此应当受到刑罚。但根据心理强制说的观点:人是趋利避害的动物,如果事先知道什么行为成立犯罪以及会受到的刑罚,行为人会权衡利弊,从而做出正确的行为选择,这也起到了预防犯罪的作用。那么犯意诱导型的诱导侦查难免会有鼓励犯罪之嫌。目前,我国的《刑事诉讼法》在第一百五十一条第一款规定:“为了查明案情,在必要的时候经公安机关负责人决定,可以由有关人员隐匿其身份实施侦查。但是,不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法。”一切法律条文都旨在转化为法律现实,一切立法活动都期望化为具体的守法行动,该条规定中并没有对诱导侦查的规定具体化,也没有对机会提供型和犯意诱导型进行取舍,仅仅以不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法来限制诱导侦查的实施,这无论是对诱导侦查的实施者还是诱导侦查针对的对象都有一定的不确定性。本文认为法治生活最起码的原则是确定性原则,因此有必要将包括诱导侦查在内的所有秘密侦查手段以法律的形式明令发布,让公民了解和掌握。

最后,从守法义务的角度看,“守法义务肯定论有助于强化人们的守法意识和守法行为,但可能疏于对恶法的防范和矫正;守法义务否定论也绝非鼓励人们不遵守法律,而是强调守法并非绝对的义务,这有助于保持对法的可谬性的警觉,也提醒我们良性违法的可能性及其宪政意义。在‘法律至上’、‘法律权威’之类的吁求甚嚣尘上之际,保留一份对法律的道德批判的可能性至关重要”[20]。所以,我们任何人都有必要严格守法,以不至于成为下一个诱导侦查针对的犯罪行为人,法律必须要被信仰,否则形同虚设。同时我们对法律的信仰不应是盲目的信仰,我们有必要秉持着“行有制,思无涯”的态度,在节制约束自我行为的同时,反思批判现有诱导侦查的弊病,逐步使诱导侦查的实施走向良性,构建合理的制度框架,因为法律的正当性必然导致守法义务。

结语

透过中国古代司法文化中有关诱导侦查方法的实施,我们可以看到古人对诱导侦查方法应用的匠心独运。不可否认中国古代人民的聪明智慧如果加以利用也能如同民间规约一样,进行排列组合,在法律制度框架下能有良好的功能定位,起到对法律的填补扩充与法律良性互动[21],为现代法治进程增添锦囊妙计。所以,要对古代用谲钩慝之术进行必要的反思,以此来启迪当今诱导侦查的实际应用。万万不能使诱导侦查对不确定人的侵害导致国家与个人的绝对对抗。

罗尔斯曾说:“当一个人在正义制度中接受了某个地位时,在这方面他就有了维持正义制度的义务和尽自己份额的责任;所以一个遵守正义体系和尽其职责的人有权要求其他人也相应地这样对待他,他们必须满足他的合法期望。”[22]而“中国传统司法文化中‘尽情察狱’的彰显,见证着中国古代社会治理的御民之术与御官之术的统一,催生了用谲钩慝之术的合理使用”[23]。当今我国的诱导侦查制度建设并不完善,目前采用以“实施主体适格+必要的适用对象+追求正当目标+采取合理的方法”的诱导公式行为模式具有一定的合理性,值得在实践中参考应用。诱导侦查制度的构建并不能一蹴而就,诱导侦查的制度建设中道德因素是不可或缺的考量因素,同时诱导侦查还要最大限度地满足罪刑法定的基本原则。我们每个人有必要的守法义务,在我们对诱导侦查入侵保持必要警醒的同时,我们也要反思、再认识诱导侦查适用背后的理据,共同推进正当性诱导侦查以普及守法义务的观念。

注释:

① 出自《折狱龟鉴》第五卷、第六卷、第七卷,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第389、421、455、481页。

② 出自《折狱龟鉴》第七卷·谲盗,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第480页。

③ 出自《折狱龟鉴》第七卷·钩谲,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第467页。

④ 出自《折狱龟鉴》第七卷·谲盗,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第481页。

⑤ 出自《折狱龟鉴》第一卷·释冤上,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第357页。

⑥ 出自《折狱龟鉴》第七卷·钩慝,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第468页。

⑦ 出自《折狱龟鉴》第七卷·钩慝,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第466页。

⑧ 参见《疑狱集》第十卷·疑狱牵联,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第331—332页。

⑨ 出自《折狱龟鉴》第七卷·迹盗,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第479页。

⑩ 参见《折狱龟鉴补》第四卷·犯盗,转引自杨一凡,徐立志《历代判例判牍》,中国社会科学出版社,2005,第531—532页。