杨慎史学批评研究

朱志先

(湖北科技学院人文与传媒学院 湖北咸宁 437005)

杨慎(1488—1559),字用修,号升庵,四川新都人,正德六年状元,授翰林修撰。杨慎属于博学强记之士,曾言“自束发以来,手所抄集,帙成逾百,卷计越千”[1]25。四库馆臣赞誉杨慎“博览群书,喜为杂著。计其平生所叙录,不下二百余种”“博洽冠一时”[2]1591。清人称明代“记诵之博,著作之富,推(杨)慎为第一”[3]5083。

明代中叶,在文学复古运动的冲击下,学人们争相模拟秦汉、唐宋之文,文风趋于空疏,鉴于“学者循声吠影,徒知圣人之所与,而不知圣人之所裁也”[1]339,杨慎提出学贵有疑,成于善疑①。正是基于这种善于质疑的求实精神,杨慎对经史百家之说皆有考析②,兹以其对相关史家、史著的批评为例③,探析杨慎史学批评的特点及其内在理路④。

一、史学审美:杨慎对《史记》《汉书》的批评

刘知几曾言“史之称美者,以叙事为先”[4]152,即从史学审美的角度来评析史著⑤。明代中叶兴起的“《史》、《汉》风”更是推动了史家们以审美的角度来评析《史记》《汉书》。杨慎曾撰有《史记题评》专门对《史记》予以评析⑥,主要涉及两个方面,其一是对《史记》所载内容的评析[5],其二是对《史记》写作手法的评论,前者属于历史批评,后者则为史学批评的范畴之一。另外,杨慎《升庵集》中亦有许多条目涉及对《史记》《汉书》的研究,如《汉书列于纪年》《太史公律书》《平准书食货志同异》等。

(一)从叙事审美的角度评《史记》之美

关于司马迁在《史记》中的叙事之法,历代学人皆有探究,亦是目前学界研究《史记》的一个着力点⑦。杨慎在阅读《史记》时,对于司马迁的叙事之法,倍加赞扬,如杨慎称《史记·平准书》“此篇叙事错综全在缴结呼唤,结前生后,为之血脉”[6]649。

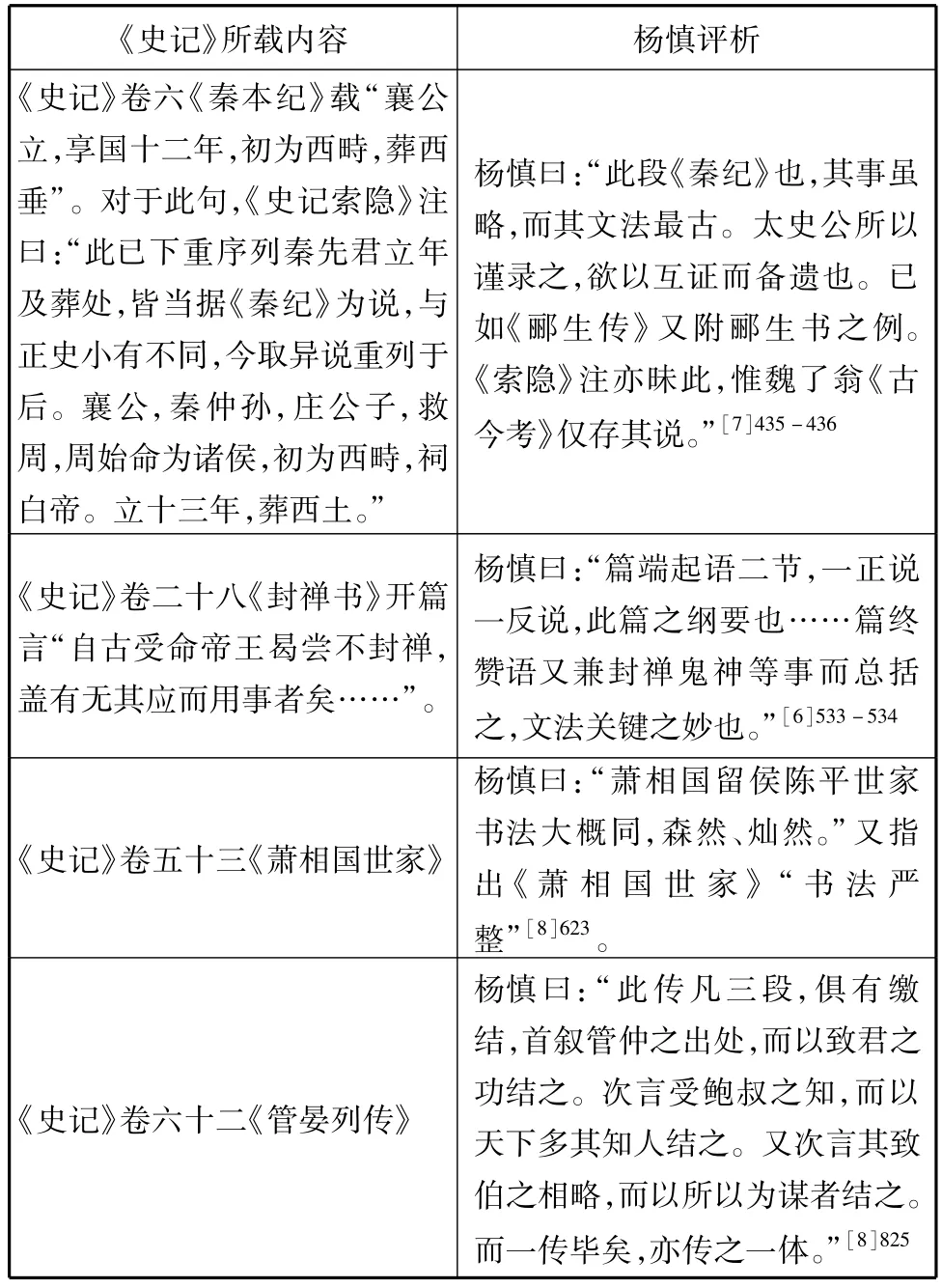

表1 杨慎评《史记》叙事之美

按:如表1,在叙事方面,杨慎主要关注《史记》的作文之法、叙事中的艺术之美。杨慎用“文法关键”“书法严整”及“变体之妙”等词汇来表达自己对《史记》叙事之美的赞赏。

(二)从史事求实的角度论《史记》之瑕

杨慎从史书叙事真实性的角度,评析《史记》中所载之误。如《史记·周本纪》载后稷至文王有十五王之说,杨慎称“后稷始封至文王即位凡一千九十余年,而止十五世可疑也。或曰上古人多寿考,然而父子相继三十年为一世常理也,以十五世而衍为一千九十余年,即使人皆百岁亦必六十而娶,八十始生子而后可叶其数,岂有此理邪。稷与契同封,契至成汤四百二十余年,凡九十四世,而稷至文王年倍而世半之,何稷之子皆长年,而契之子孙皆短世乎,此又可证也”[1]377“又他碑所载后稷生台玺,台玺生叔均,叔均而下数世,始至不窟,不窟下传季历,犹十有七世,而太史公作《周纪》拘于《国语》,十有五王之说,乃合二人为一人。又删缩数人以合十五之数,不知《国语》之说十五王,皆指其贤而有闻者,非谓后稷至武王千余年,而止十五世也,太史公亦迂哉”[1]375。杨慎根据碑刻所载及合理推断,指出《史记·周本纪》中所言“十五王”之误。林庆彰引用梁玉绳《史记志疑》中所载证明杨慎之说为确[9]107。再如,《史记·齐世家》云顷公朝晋,欲尊王晋景公,景公不敢当。《晋世家》亦云齐顷公欲上尊景公为王,景公让不敢。对于《史记》中有关齐顷公尊晋景公为王一事,杨慎曰:“按《左传》齐侯朝于晋,将授玉。司马迁误读玉为王。故遂节为此谬说耳。孔颖达《正义》云吾取之。”[10]19关于齐侯尊晋景公为王,宋代王应麟也指出系司马迁将“授玉”误为“授王”[11]。

(三)从史书编纂体例的角度褒《史记》贬《汉书》

对《史记》《汉书》的本纪、世家、列传、书、表,杨慎从编纂学的角度,考察其体例编排,审视其结构。如对《史记》中《年表》的编纂,杨慎称:“太史公《年表》于帝王则叙其子孙,于公侯则纪其年月,列行索以相属,编字戢而相排,虽燕越万里而于径寸之内犬牙可接,虽昭穆九代而于方寸之中雁行有序,使读者简便举目可详,此其所以为快也。”[1]369杨慎引用刘知几《史通·杂说》中所言,认为《史记》年表的编纂方法使繁复庞杂的历史变得条理清晰、简单明了。而对于《汉书·古今人表》,杨慎则认为其在编纂体例方面失误太多,如“识见之谬”“荒略之谬”“名义之谬”“妄作之谬”[1]62-63,并详述其错谬之因⑧。

对于《史记·年表》《汉书·古今人表》,杨慎从编纂体例是否得当角度予以褒贬,喜则赞之,恶则抑之。对此两表,宋人郑獬早有论曰:“自三代迄于秦汉,世系年月不齐,故司马迁错综今古,以为十表,班固因之,纯用汉世,亦为八篇。然其《古今人表》吾不知其所作也,善恶谬戾,不足以传信,又无与于汉事,固苟欲就其为八篇,然则削之可也。”⑨

二、“有意求瑕”:杨慎对宋代史学的批评

在中国传统社会里,宋代是一个学术的繁荣期,各种体例、各种风格的著述杂陈于世,陈寅恪曾言“中国史学,莫盛于宋”[12]685。杨慎对宋代史学关注颇多,诸如欧阳修《新五代史》和《新唐书》、司马光《资治通鉴》、朱熹《资治通鉴纲目》等,尤其是杨慎曾专门评阅过欧阳修的《五代史》○10,故而对欧阳修的史著论析较多。

宋代学者对欧阳修所撰《五代史》评价较高,认为其撰述水平可与《史记》相媲美。杨慎认为“欧阳氏《五代史》誉之太过其实,至云胜于《史记》,此宋人自尊其本朝人物之言,要其实未也。《史记》自左氏而下,未有其比,其所为独冠,诸史非特太史公父子笔力,亦由其书会萃左氏、《国语》、《战国策》、《世本》,及汉代司马相如东方朔辈诸名人文章以为桢干也”[1]370。杨慎指出《史记》荟萃《左传》《国语》《战国策》等众家之长,而《五代史》则“笔力萎靡,不足窥司马迁藩篱,而云胜之,非公言也”[1]370。杨慎为了论证自己的观点,进一步举证:

司马温公《通鉴》载吴越王钱弘佐年十四即位,温恭好书礼士。问仓吏今蓄积几何,曰十年。王曰:军食足矣,可以宽吾民,乃命复其境内税三年。欧阳永叔《五代史》乃云钱氏自武穆王镠常重敛以事奢侈,下至鱼鸡卵鷇,必家至日取,每笞一人以责其负,则诸案吏各持簿于庭,凡一簿所负唱其多少,量为笞数。笞已则以次唱,而笞之少者犹积数十,多者百余人,不堪其苦。欧阳史、司马鉴所载不同,可疑也。胡致堂曰司马氏记佐复税之事,《五代史》不载,欧阳修记钱氏重敛之虐,《通鉴》不取,其虚实有证矣。予按宋代别记载欧阳永叔为推官时昵一妓,为钱惟演所持,永叔恨之。后作《五代史》乃诬其祖以重敛民怨之事。若然,则挟私怨于褒贬之间,何异于魏收辈耶。⑪

按:对于《资治通鉴》与《五代史》对钱镠收税一事载之各一,杨慎认为是欧阳修挟私愤所致。

有学者认为欧阳修《五代史》胜出韩愈《顺宗实录》,杨慎曰:“李耆卿谓公之《五代史》比《顺宗实录》有出蓝之色,似矣。然不知《五代史》本学《史记》非学韩也。古云学乎其上仅得其中。俗云□高一丈,墙打八尺,信其然乎。”[13]446进而指出“宋儒乃以《五代史》并迁,此不足以欺儿童,而可诬后世乎”⑫。

同样,欧阳修所撰《唐书》传世之后,有关新旧《唐书》之优劣,逐渐成为学人的论题之一。杨慎称“《旧唐书》人罕传,不知其优劣。近南园张公《漫录》中载其数处以旧书证新书之谬,良快人意。余又观姚崇十事,要说此其大关键,而旧书所传问答具备,首尾照映,千年之下,犹如面语。新书所载则剪截晦涩,事既失实,文又不通,良可慨也。欧为宋一代文人,而刘乃五代,不以文名者,其所著顿绝如此。宋人徒欲夸当代以诬后世,不知可尽诬乎”[1]371。杨慎为了比较新旧《唐书》之差异,论说欧阳修《唐书》之弊,专门选录了《旧唐书》与《新唐书》中关于姚崇担任宰相的记载[1]371-372。杨慎认为与刘昫所修《唐书》相比,欧阳修之《唐书》出现剪截晦涩,史实乏陈等缺憾。

又,晋废帝被桓温废为海西公,又想杀其子,便造谣于世。《晋书》卷二十八载“海西公太和中,百姓歌曰:‘青青御路杨,白马紫游缰。汝非皇太子,安得甘露浆’”[14]。对于此事,杨慎论曰:

晋废帝为桓温所废,降为海西公,崇德太后诏数其昏浊溃乱,动违礼度,有此三孽,不知谁子,人伦道丧,丑声遐布。温之矫诏,盖皆诬辞。又造谣言谓海西公不男,使内人与向龙交而生子,所谓本言是马驹,今诧成龙子也。又欲杀海西三子,乃造谣云青青御路杨,白马紫游缰。汝非皇太子,安得甘露浆。谣言传布人遂以为实矣。温既杀君,不厚诬其恶,何以为辞。按臧荣《晋书》云废帝深虑横祸,乃杜塞聪明,既废之后,终日酣畅,耽于内,有子不育,以保天年。时人怜之,为作歌焉。以此证之,桓温矫诏之辞,奸党伪造之谣,其可信乎。海西公可谓受诬千载矣。[1]382

按:对于史著中对海西公的记载,杨慎认为属于造谣之辞,当予以考辨,而司马光《资治通鉴》却“书此亦不分别,史氏之言其可尽信乎”[1]382。以此批评司马光没有仔细辨析,难能使信史传于后世。同样,天宝末年,毕炕任广平太守抗击安禄山的军队,最终城陷家亡,但《新唐书》未将其列于《忠义传》,对于此事,杨慎感叹道“呜呼!河北二十四郡,岂独一颜平原乎。温公《通鉴》亦失书”[1]385。

朱熹认为司马迁作《伯夷传》,满腹是怨,此言殊不公。杨慎指出“今试取《伯夷传》读之,始言天道报应差爽,以世俗共见闻者叹之也。中言各从所好决择死生,轻重以君子之正论折之也。一篇之中错综震荡,极文之变,而议论不诡于圣人,可谓良史矣”[1]373。接着杨慎评曰:“宋人不达文体,是以不得迁之意,而轻为立论。”[1]373

杨慎对宋代史学的批评,尤其是对欧阳修《五代史》的评析,多含有意气之争,主要论及史家主体之误,是“有意求瑕”。

三、史料与编纂:杨慎对其他史著之批评

除了对《史记》《汉书》及宋代史学批评外,杨慎对《史通》《古史考》《路史》《续宋元纲目》《晋书》《宋史》等史著亦多有评析。

(一)在史料方面,杨慎主要论及正史、野史之间的关系及野史的史料价值

陈桱《续宋元纲目》中载王庭珪送胡铨诗遭到秦桧的怨怒,“分注云贬辰州以死”[1]383。宋代罗大经《鹤林玉露》载王庭珪在秦桧死后,八十九岁告老还家,得到孝宗的接见。杨慎认为“以此考之,庭珪未尝死于辰州也。后世多以正史证小说之误,小说信多诋讹,然拜官召见昭昭,在当时耳目,必不敢谬书。如此是小说亦可证正史之误也。缘定宇一时信笔,辰州下多增‘以死’二字尔”[1]383。

对于宋代虞允文建议守唐、邓牵制敌军,则可以收取长安之事。杨慎论曰:“允文城唐、邓欲取长安事,不见于史,而见于任燮之文,健武遗民之忠勇,亦不见于史,而见于范成大之《北辕录》,予特表之。”[1]384

另外,唐代李泌曾为肃宗收复两京出谋划策,贡献甚多,而“史多逸其事,惟《邺侯家传》为详。司马公《通鉴》多载之。至朱子《纲目》,乃以家传出其子孙门生,疑非实录”,眉山史炤亦称“家传诚不可尽信”,杨慎则认为家传作为史料,“岂得尽不信哉”[1]381。

由陈桱《续宋元纲目》等相关史著的缺漏,而至罗大经《鹤林玉露》、范成大《北辕录》及李繁《邺侯家传》等野史、家乘对正史的补正作用,杨慎对于国史及野史发表了自己的看法,“古今政治之盛衰,人物之贤否,非史不足以纪治乱,示褒贬,故历代皆有国史,而往往不无舛漏。于是岩穴之士,网罗散失,捃摭逸事,以为野史可以补正史之阙。然野史不可尽信,如唐之《河洛春秋》诬颜杲卿上禄山降表,而郭子仪、陆贽之贤,皆加诬焉。宋代尤多,如诬赵清献娶倡司焉。温公范文正公奔竞,识者已辩之。至于国史亦难信,则在秉笔者之邪正也。如两朝国史贬寇准而褒丁谓,盖蒲宗孟之笔也。蔡京及卞又诬司马而谤宣仁太后,非杨中立与范冲,孰为正之”[1]372-373。杨慎辩证地分析了国史、野史的史料价值,同时又指出“野史不可尽信”及“国史亦难信”。

(二)史书编纂方面,主张一人撰史、史得其人及史文繁简适宜

史书撰写从修撰者而言,有一人之独立撰写,亦有多人参与的众人修史。刘知几《史通》中对众人修史多有批评,倡导一人修史[4]554-556。杨慎以《宋史》为例论析自己对史书编纂的理解。

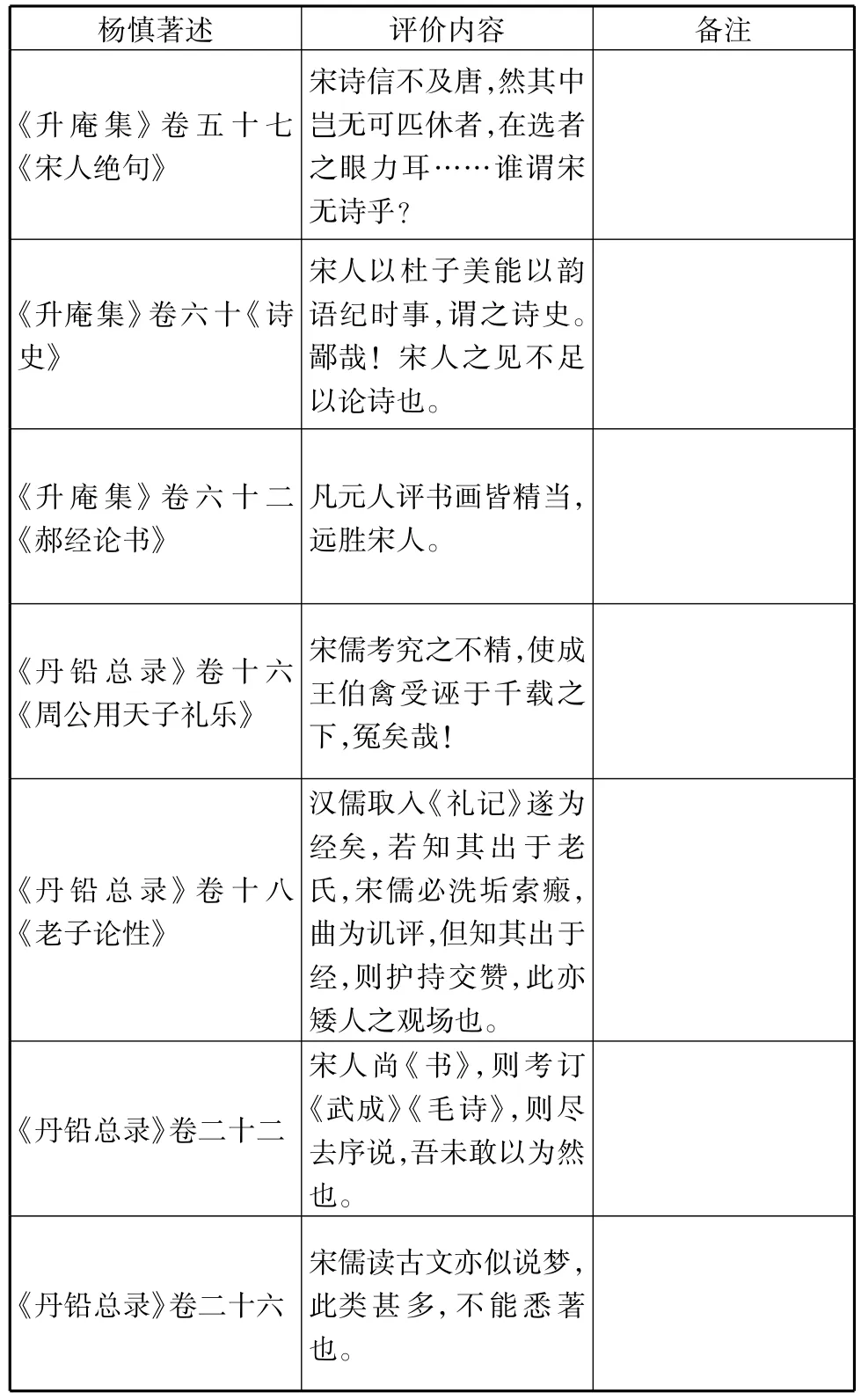

《宋史》表首称相阿鲁图,其实欧阳玄之笔也。其为卷六百,文百万言,自有史册以来未有若是多者也。其自谓辞之烦简,以事文之。今古以时盖欲自成一代书,而不强附昔人是也。其可憾者,有纪一事而先后不同,一人而彼此不同,由修之者非一手也。愚观自古史籍至宋而憾焉,非憾乎人也,所憾于上之人坏古修史之法也。史始于《尚书》《春秋》,大抵皆一人之笔。《尚书》虽杂出,然而纪一事自一篇,一篇自一人。《春秋》则孔子特笔,而门人一辞不能赞者矣。《春秋》三传,各以其意释经,而其事传焉。若《国语》、若《世本》、若《战国策》,皆一家言。自《史记》下十七代之书,亦皆一人成之。《唐书》虽文忠与景文共之,然而卷帙互分,两美相合。至元修宋、辽、金三史,此法坏矣。原其所以,大臣寡学。又不欲令下之有学者得擅其所长,故不惟其人惟其官,不惟其实惟其名。其长不知所美,其短不知所委,其先后矛盾,复何怪哉。虽然岂始于宋哉,后汉《东观》大集群儒,著述无主,条章靡立,由是伯度讥其不实,公理以为可焚。张、蔡二子纠之于当代,傅、范两家嗤之于后叶,其传卒亦不广。唐中宗世,史司取士,每记一事载一言,皆阁笔相视,含毫不断,义禀监修辞从指授。由是刘知几谓头白可期,汗青无日,卒不能成其书也。原《宋史》一书,其实类此。盖汉唐皆文人相聚,元则文武相参,其形迹之拘忌,义例之蒙昧,岂特如汉唐人所讥而已。呜呼!元所坏者,宋一代史,犹之可也,而其法遂使嗣代袭用之。今曰一代之史,可以一人成,不以为骇,则以为狂矣。其贻害于后学,祸于斯文者,可重为嘅也夫。[10]91-92

按:杨慎此文主要评析《宋史》修撰中的种种弊端,其一,内容过于庞杂,“自有史册以来未有若是多者也”;其二,众人修史,导致出现一事两现、一人两传的矛盾;其三,修史才非其人,元代修史没有选用合适的修史人才,“不惟其人惟其官,不惟其实惟其名”。由此导致《宋史》的修撰体例及史事撰写方面都有许多不当之处。杨慎从编纂者入手,广征博引,论析了《宋史》为人诟病的表现及其原因。

另外,杨慎就史文繁简问题,批评了宋、元时期为文冗杂的表现,“吾观在昔文弊于宋,奏疏至万余言。同列书生,尚厌观之。人主一日万几,岂能阅之终乎。其为当时行状墓铭,如将相诸碑,皆数万字。朱子作《张魏公浚行状》四万字,犹以为少,流传至今,盖无人能览一过者,繁冗故也。元人修《宋史》,亦不能删节,如反贼李全一传,凡二卷六万余字,虽览之数过,亦不知其首尾,何说起没,何地宿学,尚迷焉,能晓童稚乎”⑬。但对于为文繁简,杨慎并不是简单地非此即彼,“予曰繁非也,简非也,不繁不简亦非也。或尚难或尚易,予曰难非也,易非也,不难不易亦非也。繁有美恶,简有美恶,难有美恶,易有美恶,惟求其美而已”“论文者当辨其美恶,而不当以繁简难易也”[1]441。

四、杨慎史学批评的内在理路

杨慎一生著述甚多,经史子集皆有涉猎,在其研究的领域里,杨慎大多是以挑剔的眼光审视相关问题,对史学亦然。杨慎的史学批评主要表现在对《史记》《汉书》的史学审美、对宋代史学的有意求瑕及基于史料价值和史书编纂方面对其他史著的批评。其史学批评呈现如此特点的原因,主要有以下三个方面。

(一)明代中叶的《史记》《汉书》研习风激发杨慎对《史记》《汉书》的批评

明代正德、嘉靖间,李梦阳、何景明、康海等七子在学界声誉甚隆,言必秦汉,“教天下无读唐以后书”,嘉靖八才子之一的王慎中“亦高谈秦汉,谓东京以下无可取”[2]2320。张鹤翔《重刻何椒丘先生集序》称何乔新“史传法迁固,奏疏齐陆贾”[15]476。风向所趋,学界掀起一股研习《史》《汉》的高潮,诸如归有光⑭、王鏊等学问大家对《史》《汉》皆有评点。万历初年,凌稚隆所编订的《史记评林》《汉书评林》中收录了大量此时期学人研习《史》《汉》的成果⑮。在此氛围下,杨慎作为当时的学问大家,对《史》《汉》更是用功颇深[5],专门撰写《史记题评》一书,可谓深得司马迁、班固之文法,周复俊称杨慎写文“扶疏浩荡,考订精密……为文宪章迁、固,翱翔晁、贾,总辔于屈、宋,染指于王、刘,濯缨于权、柳,而扶摇纵恣,有其似之不必摹拟而始工”[16]131-132。杨慎虽然在《史》《汉》研究中,对其所载史事多有批驳,但整体还是心向往之,自觉成为《史记》《汉书》的维护者。如前所述,当宋人认为欧阳修《五代史》胜过《史记》时,杨慎指出欧阳修“笔力亦萎靡不振,不足为司马迁家奴,而云胜之,非欺天罔人而何”[10]76?“宋之琐儒乃以《五代史》并迁,此不足以欺儿童,而可诬后世乎?”[10]78正是基于对司马迁的崇拜,对《史记》的喜爱,杨慎在《史记题评》中是以审美的眼光来欣赏之、评析之。

(二)治学理路崇汉学而抑宋学,引发杨慎对宋代史学的苛责

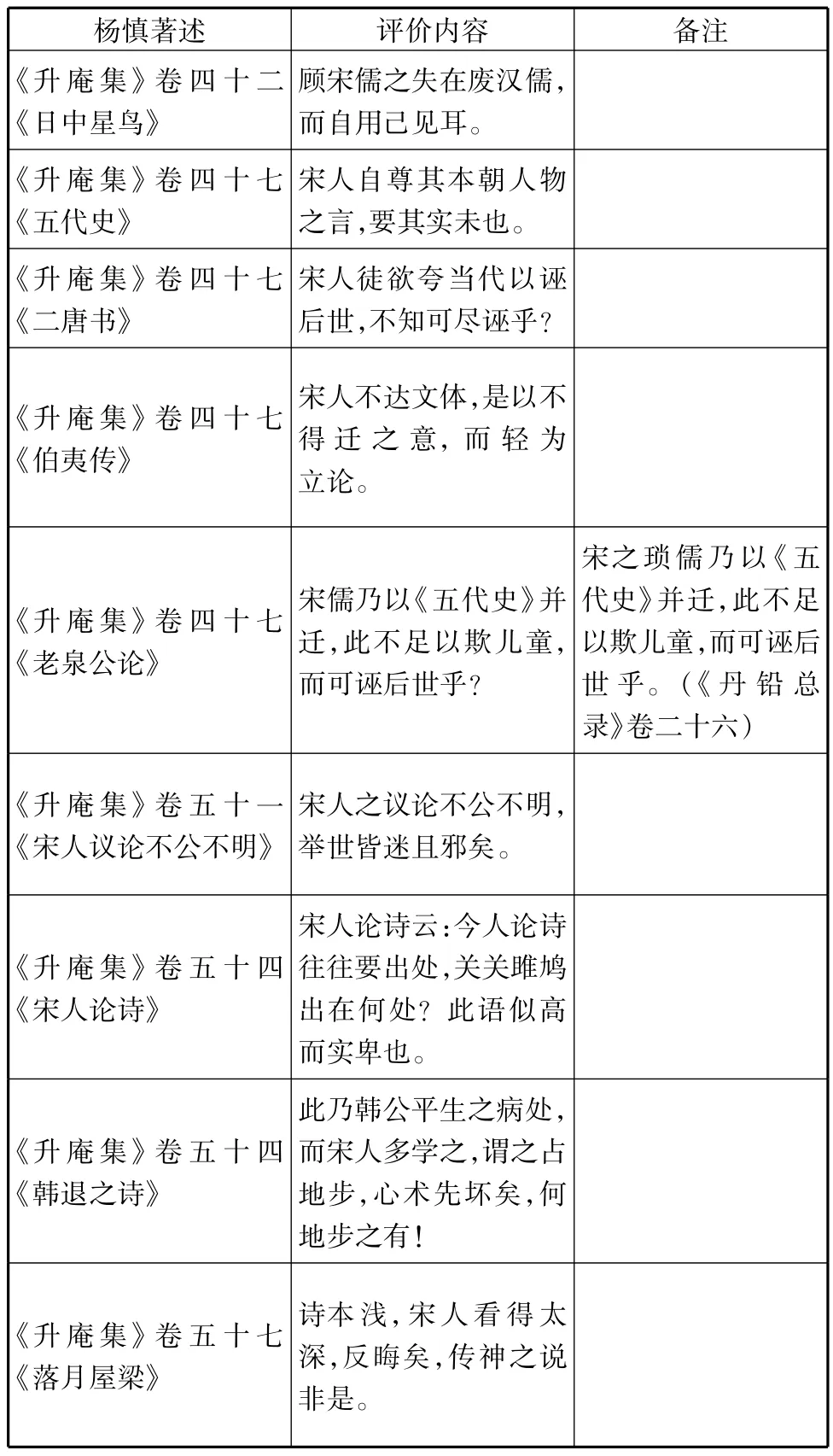

明代学者大都比较喜好宋代义理之学,而杨慎治学则崇尚博通及实证,“于当时定为官学之朱子,更攻诘批评不遗余力”[9]49,针对趋于空疏的学问,杨慎指出“宋世儒者失之专,今世学者失之陋。失之专者一骋意见,扫灭前贤;失之陋者,惟从宋人,不知有汉唐前说也。宋人曰是,今人亦曰是。宋人曰非,今人亦曰非。高者谈性命,祖宋人之语录;卑者习举业,抄宋人之策论”[1]447,且“近世学者往往舍传注疏释,便读宋儒之议论,盖不知议论之学自传注疏释出”[1]750。治学理路的差异,导致在杨慎的著述中每论及宋人、宋儒及其学问等,多持贬斥之语(见表2)。

表2 杨慎对宋人及其学问的评价

续表2

按:由表2可见杨慎论及宋儒的学问,称其“自用己见”“自尊其本朝人物之言”“不达文体”“语似高而实卑”“宋人之议论不公不明”、考究不精等,其因在于杨慎之学取向汉儒。如当学人向杨慎咨询为学之道时,杨慎指出自己治学多取汉儒,而不取宋儒,其因是宋儒学问不精,多用己见[1]290。正是基于对宋儒学问的成见,杨慎对宋人史学亦多诟病。明代胡应麟对此论道:“杨生平不喜宋人,但见诸说所载则以为始于宋世,漫不更考,恐宋人有知揶揄地下矣:明人卤莽至此。”[17]195清人阎若璩亦指出“近代文士,务博而不明理,好胜而不平心,未有过于杨用修慎者也。杨用修平生不喜朱子,以不喜朱子故,遂并濓溪、明道、伊川、横渠、康节诸大儒,一一排诋,甚至以孟子为无稽,朱子为不识字。以不喜宋儒故,遂并宋人之文章议论为繁冗,为不公不明”[18]458。

杨慎以其个体的主观性对宋代史学多作求瑕之论,诸如为了例证欧阳修《五代史》劣于《旧五代史》,专门找其相同部分予以比较论析。这种做法看似客观,实际渗透着主观的偏向。王世贞曾言杨慎“工于证经而疏于解经,博于稗史而忽于正史”[19]102。杨慎对宋代史学的批评较多蕴含着个人喜好,疏于从本质上论其优劣⑯。

(三)博学的治学视野促成杨慎对史料采择的多元审视及对史著编纂者资质的求善求全

杨慎一生著述繁多,博涉经史子集,且善于考据,“在中明心学和复古风潮笼罩中,用修之出现,无异一颗彗星。其挣脱宋学羁绊,倡复汉学运动,并开创数百年考据学风之贡献,正可与王阳明之心学相媲美”[9]47。杨慎之考据是建立在广征博引的基础上的,其对证据的运用不拘于正史、经传,而往往会另辟蹊径,从他人忽略处探究真相。在对史料的运用上,杨慎比较重视稗官野史的补正作用,扩大了史料的征引范围,同时他也没有忽视野史之弊病,提出“野史不可尽信”之说[1]372-373。如王藩臣在《重刻杨升庵先生文集叙》中所云:“至其抉隐探微,砭育发墨,抒二酉之袐,成一家之言。”[18]473

明代所修国史系出于众人之手,史官的资质对史著的质量亦有很大影响,当时所修实录倍受明人诟病,沈德符《万历野获编》中屡陈其弊,悉数“实录难据”[20]61。对于史著的编纂,曾在史馆任职的杨慎是有切身体会的⑰,曾言“国史亦难信,则在秉笔者之邪正也”[1]373“史官直书时事以垂久远,其职分也”[1]12。因此,杨慎对国史如何编纂、由何人编纂等皆提出了自己的想法,其以《宋史》为例的剖析,实际是其作为修史人的经验之谈。如杨慎论史家之笔时,言“汉末之董承耿纪,晋初之诸葛母丘,齐兴而有刘康袁粲,周灭而有王谦尉迥,斯皆破家狥国,视死犹生,而历代诸史皆书之曰逆将。何以激扬名教以劝事君者乎。古之书事也,令贼臣逆子惧,今之书事也使忠臣义士羞,若使南董有灵,必切齿于九泉之下矣”[1]370。杨慎此论即是对史家曲笔的抨击。

注释:

① “信信,信也;疑疑,亦信也。古之学者,成于善疑,今之学者,画于不疑”(见《丹铅续录序》,转引自林庆彰《明代考据学研究》,华东师范大学出版社2015年版,第50页)。

② 陈文烛《杨升庵太史慎年谱》言杨慎“凡宇宙名物,经史百家,下至稗官小说、医卜、技能、草木、虫鱼,靡不究心多识,阐其理,博其趣,而订其讹谬焉”。

③ 按:焦竑辑编杨慎著述中有关“考证论议”之书为《升庵外集》一百卷,共分二十七类,其中卷三十八至四十五为“史说”类,这些内容又见于《升庵集》。

④ 按:目前学界对杨慎史学进行研究的成果比较少。其中林庆彰《明代考据学研究》认为杨慎在史学方面的成就主要是“其一论《史记》体例及其文字之妙;其二是史事之论评,尤著重于战事之议论;其三考史事之作”(华东师范大学出版社2015年版,第106页);丰家骅《杨慎评传》主要从史事求实、用人唯贤、客观评价历史人物及重视民族史与自然史的研究等方面论析杨慎的史学思想(南京大学出版社1998年版,第266—304页);伍成泉《杨慎史学述略》从史官制度、体裁体例、采撰、文体文辞四个方面对杨慎的史学批评予以简要归结(《湖南科技学院学报》2011年第10期)。

⑤ 按:白云《史学审美——略论中国古代史学批评的重要标尺》(《淮阴师范学院学报》1999年第2期)称史学审美系中国古代史学批评的一个重要标准,具体体现在“是非据《春秋》”“简要宗《左传》”“实录崇《史记》”“周赡重《汉书》”。

⑥ 按:笔者寡闻未能见到《史记题评》一书,但明代凌稚隆所编《史记评林》里收录有《史记题评》相关内容,从中可以对杨慎批评《史记》的风采窥豹一斑。

⑦ 按:刘宁《〈史记〉叙事学研究》主要从《史记》叙事视点、叙事时间、叙事情节、叙事结构等方面对《史记》的叙事予以研究(陕西师范大学2006届中国古代文学专业博士学位论文)。

⑧ 按:有关《汉书·古今人表》,刘知几著,浦起龙通释,王煦华整理的《史通通释》卷三《表历》言“其书上自庖牺,下穷赢氏,不言汉事,而编入《汉书》,鸠居鹊巢,莺施松上,附生疣赘,不知剪裁,何断而为限乎”(上海古籍出版社2009年版,第49页);宋代陈埴《木钟集》卷十一言“《古今人表》专说古而不说今,自悖其名,先辈尝讥之”(四库全书文渊阁影印本第703册,第741页);明代骆问礼《万一楼集》卷五十二《古今人表》言“人疑班孟坚《汉书》不当作《古今人表》。愚谓此必另一书,因作《汉书》并作未成,而杂置诸表中,后人不得其意,以混于《汉书》,反致疑谤。既曰《古今人表》而只列古人,岂为成书?既列古人即成亦岂得混入汉史,此不待与智者道也”(清嘉庆活字本);赵翼言“《古今人表》,既非汉人,何烦胪列。且所分高下亦非定评,殊属赘设也”(赵翼著,王树民校证《廿二史札记校证》卷一《各史例目异同》,中华书局1984年版,第4页)。

⑨ 郑獬:《郧溪集》卷十八《读史》,清文渊阁四库全书本。按:丁毅华《〈汉书·古今人表〉识要》(《华中师范大学学报》1987年第5期)、王记录《〈汉书·古今人表〉撰述旨趣新探》(《山西师大学报》1996年第2期)对《汉书·古今人表》论之较详。

⑩ 按:辛德勇《从〈四库全书总目〉的著录看清人对〈欧史〉本名的隔膜》中言“明朝末年,还刻有一个杨慎评阅的《欧史》,也像北监本一样,是题作《五代史》”(见《那些书和那些人》,浙江大学出版社2016年版,第121页)。

⑪ 《升庵集》卷四十七《钱镠》按“《五代史》以为胜于《史记》固妄,而用修谓不足为司马家奴,诋之为欺天罔人,何甚也!抑亦《三国志》之亚乎。钱氏之重敛,五代史志之,而弘佐复境内税三年《通鉴》记之,前后不相掩也,惟其蓄积十年故可宽其民耳。用修乃谓挟私怨为褒贬,何异魏收辈,毋乃喜于指擿耶”(方弘静《千一录》卷二十一,明万历刻本)。

⑫ 杨慎《升庵集》卷四十七《老泉公论》,第380页。按:对于欧阳修《五代史》与《史记》之间的比较,明代学人亦多论之。王世贞称“欧阳公作《五代史》而欲自附于春秋之笔削,创立义例,而其文辞颇为世所喜,杨士奇称之以为与司马迁《史记》、班固《汉书》并,而义例胜之。予亟考其所谓义例者,亦不为甚当”(《读书后》卷三《书五代史后》,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本);胡应麟认为“欧阳氏之史五代也,当时尊之,谓出太史公上,历宋至元,无弗以上,接班书余子弗论也。乃本朝杨用修列之司马家奴,王元美拟之下里学究,胡毁誉悬殊至于斯极哉。余尝以西京而下,史有别才,运会所钟,时有独造,故文之高下,虽以世殊,而作者递兴,主盟不乏。自春秋以迄胜国,概一代而置之,无文弗可也”(《少室山房集》卷九十八《史论五·欧阳修》,四库全书文渊阁影印本第1290册,第715页)。

⑬ 《升庵集》卷五十二《辞尚简要》,第450—451页。另外,杨慎在《班彪说春秋》亦论及史文繁简问题,“班彪曰杀史见极平易正直,《春秋》之义也。杀史见极言,杀其繁辞,以成简严之体。平易正直,言直书其事,而褒贬自见。彪之说《春秋》可谓得其髓矣”(《升庵集》卷四十三《班彪说春秋》,第313页)。

⑭ 按:有关归有光对《史记》《汉书》的研究,参见拙文《明代“〈史〉、〈汉〉风”与归有光著述探析》(《湖南科技学院学报》2011年第9期)。

⑮ 按:以凌稚隆《史记评林》中征引书目可知,明代中叶专门评点《史记》的著作有:杨慎《史记题评》、唐顺之《史记选要》、王鏊《王守溪史记评抄》、茅瓒《茅见沧史记评抄》、凌约言《凌藻泉史记评抄》、茅坤《茅鹿门史记评抄》、王慎中《王遵严史记评抄》等十多部(《史记评林》第一册,天津古籍出版社1998年版,第137页)。

⑯ 对于杨慎学术批评之瑕疵,谢肇淛《文海披沙》卷五《杨用修》载“国朝博物洽闻无如杨用修,其议论考订,剖击诋诃,不遗余力,而其所著书纰漏误舛甚于其言。故后之人亦好纠其讹而攻之。余谓古人著作或意见之不同,或记忆之稍误,或耳目之蹔遗,岂能无病?后之观者,随事纠正,不失忠臣,苛求丑诋,徒滋口业。前代订讹尚存厚道,至用修而肆骂极矣。己好攻人而欲人之不攻己也,得乎?王元美鉴于用修,故其持论稍平”(《四库全书存目丛书》子部第108册,齐鲁书社1995年版,第206页);钱谦益言其“英雄欺人,亦时有之”(《列朝诗集》之丙集卷十五《杨修撰慎》,中华书局2007年版,第3778页);四库馆臣认为杨慎“取名太急”(《钦定四库全书总目》卷一百十九子部二十九杂家类三,第1591页)。

⑰ 按:有关杨慎在史馆任职的记载,杨慎在《玉冈诗集序》言“慎昔叨史局,绸书石室”(《升庵集》卷三《玉冈诗集序》,第36页)。杨慎在为内江萧氏作传记时亦言“略举大纲以为斯记,以附萧氏世谱及内江邑乘,他日国史下采,大书特笔尚有考于余言。慎也,尝从事于史局矣”(《升庵集》卷四《内江萧氏双节记》,第59页)。还有“昔年待罪史局,绸书石室,访求国初功臣姓名,不见所谓景川者”(《升庵集》卷四《景川曹侯庙碑记》,第49页)、“值慎在史馆”(《升庵集》卷四十六《矞宇嵬琐》,第363页)、“慎往年在史馆”(《升庵集》卷五十《三字姓》,第423页)的记载。