箸问世时期新论

——由“箸”字产生演变的历程来考察

王达先

(上海筷箸文化促进会,上海 200000)

一

箸,今称筷,是中华文明圈的广阔地域内,人们日常生活所用的一种卓绝独特的进食工具,是华夏民族先祖在上古时代,生产力落后低下条件下的一次伟大的天才发明。用箸进食,可称是人类饮食文明史上继用火熟食后的又一次饮食行为方式的重大变革和飞跃,较欧洲的用刀叉变革早了近2000年。

古人云:“食者,民之本也。”(《淮南子·主术训》)饮食不仅是人类赖以生存的最基本的物质条件,而且是社会文明发展的重要渊源之一,因而研究用箸进食的历史,对理解中国社会的发展进程,弘扬中华传统文化有着重大意义。与汉字一样,箸的使用是中华民族对人类文明进步的重大贡献,也在一定程度上反映出当时社会历史背景的概况,箸或用箸的发明和起始,一直是人们关心的问题。

由于问世年代久远,直接有关史料(地上和地下)的稀缺,以及研究视角的不同,因而对箸或用箸的历史根源产生了各种论述,其大致可归分为两类:一为“新石器时代”论,一为“殷商时代”论,两说年限相差逾千年。但有一点两者是相同的,即都把年限推断在文字的初创或之前。 受此推断的框限和导引,人们往往摒弃了认真利用文字史料的可能性,从而埋首于考古发掘的墓葬遗存中寻找论据,同时凭观察和想象,从一些外观形制相似的物件中搜索箸的线索。

事实上,只要条件合适和使用恰当,文字史料相比墓葬出土文物,有着更高的使用价值:第一,文字是语言概念的符号,与事物(事态)有着密不可分的伴生伴随关系。由于“事物、概念、语言、文字四者递相产生的规律,永远是事物在前,然后在人的思维中产生对此事物的概念,再后形成表达此概念的语言,最后才创造出代表这一语言的文字。四者的关系是互为依存而又相继产生”,[1]37因而保证了史料历史的顺时性和真实性。 第二,任何文字都不是产生于某人的灵机一动,而是经过社会群体的孕育创造、演变普及直到最后定型传世,经历了或长或短历史时期的汰洗,因而文字史料能在较大程度上保证历史概念的精确性和稳定性。第三,文字的产生演变都与社会历史背景有关。 现代历史考古学认为:考古学必须透物见人,只有从人类行为来研究文化,才能够使我们理解各种器物的作用和意义[2]。因此根据“透物(事)见人”的原则,文字史料不仅是社会历史背景的产物,也能在一定程度上反映出当时社会历史阶段的活动状态,因而保证了文字史料的连续性和全面性。第四,相对而言,白纸黑字,文字的字义和表达的事物概念更少模糊性,因而相比物证,更容易考证辨明文义的清晰性和真伪性。第五,近一个世纪以来,经过众多考古学家和古文字学家的努力,发掘并解读出了大量上古时代的石碑和墓葬简牍文字,因而只要对号适用,并经辩伪证实,就可以作为有用的文字史料凭证。

为此,本文以文字史料作钥匙,从“箸”字的产生和演变历史过程的一侧,来试图开启探索字形初创时期的文化环境、字义演变过程的时代要求、王权的政治干预等社会活动因素的影响,从而反推出用箸的历史渊源。

二

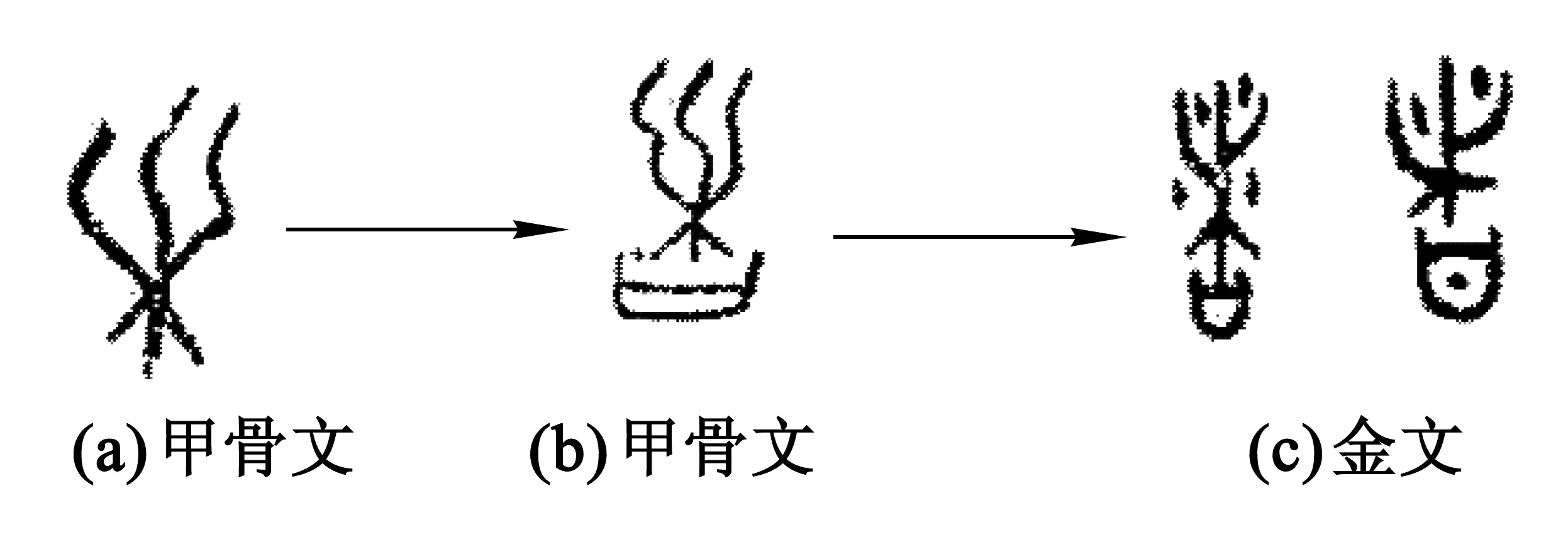

“箸”字是一个形声字,由音符并兼作义符的“者”和偏旁的“竹”组构而成,表明制作的材质是竹。按古文字学解析,“者”是“煮”的初文,表现以锅烧蔬菜、鱼肉诸种食物之意[3]。在古代宫廷的隆重祭祀典礼中,食礼是必不可少的,这些祭祀活动情节内容,往往都由宫廷的巫师贞人刻写记录。在食礼中,蔬菜鱼肉在锅鼎中烧煮时,喷发出阵阵香味的蒸汽场景,特别令人印象深刻。在甲骨文中,“者(煮)”字的造形就是描绘了这种情景,如图1所示[4]。

图1 甲骨文“者(煮)”字的造形

图1中先是甲骨文表水汽作a形,后又增口作b形,以后在金文中再将甲骨文的弯笔改为直笔,且周围加上饰点作成c形,即成“者(煮)”字。“者”字构形固定后,经以后的历年岁月,不断加上各种偏旁,就造出了煮、诸、著、箸、渚、褚、煑、猪、锗、赭、潴、櫫等各种不同的形声字。

值得注意的是,据目前所见的考古资料,商代甲骨文尚未发现竹字偏旁,亦未发现从竹之字,其最早始见于西周时代的金文[1]99-100。由此可见,“箸”字的字形出现年代不早于西周。这个重要发现,也为我们探索实物箸的出现年代大致框定了时限范围。

三

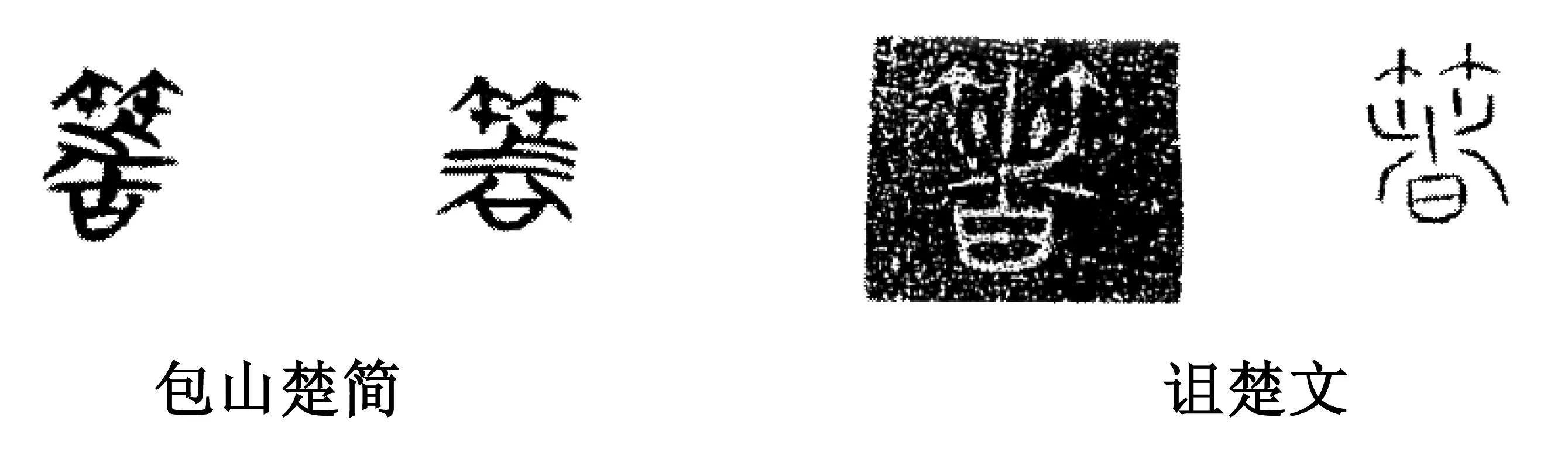

更进一步,从考古资料发现,“箸”字的构形最早见于战国中后期的石碑和竹简上。一是出现于秦国的《诅楚文》碑刻[5]7。经考证,它是秦惠文王时(公元前318年),楚、燕、韩、魏、赵等五国联合攻秦后,秦王为诅咒楚王熊相而刻制;另一是见于荆州的楚墓竹简上。墓主是一位左尹,在楚怀王时主管过楚国司法工作,下葬于公元前316年,可说是与“诅楚文”碑刻问世同时[6]。两者的“箸”字形[7]如图2所示。

图2 秦国《诅楚文》碑刻与荆州楚墓竹简“箸”字形比较

在《诅楚文》的碑文中,“箸”字见于全文的末尾:“箸者石章,以盟大神之威神。”20世纪40年代,郭沫若先生曾对碑文作了全面的考释,认为句中的“者”字应作“诸”字解,意为“之”或“之于”,而人君上书鬼神曰“章”[8]。依此解读,“箸者石章”之意为:著之于石上,上书(鬼神)。碑文中的“箸”字实为“著”的假借,这在上古时代的文字初创时期,一字多义,或一名多事(物)的假借混用现象很普遍。前辈著名学者的研究成果,为我们对古文的释读指明了方向。

同样,包山楚简上写有“集箸”和“集箸言”词语。对此,文字学家的解读为:《集箸》即集著,是有关验查名籍的案件记录。《集箸言》是有关名籍纠纷的告诉及呈送主管官员的记录[9]。在这里,“箸”“著”又是假借混用。

从上可知,所谓最早出现的“箸”字,其真正的字义是“著”而非“箸”,这也表明,即使在战国的中后期,真正的实物箸极有可能仍然没有问世。

四

以上论述,说明用作进食工具的“箸”字,并非如有些学者所言,其首现于战国中后期,而正是在此以后。在以后一些诸子典籍中,仍然普遍出现“箸”字作“著”的借用现象。在荀子(约公元前313—前238年)的《劝学》篇中,有“君子之学也,入乎耳,箸乎心”;在《王霸》篇中,有“致忠信,箸仁义”之语。荀子文中使用的“箸”,仍均为“著”字之义。

但过后仅仅几十年,到战国末期,秦统一中国(公元前221年)的前夕,在韩非(约公元前280—前233年)所作《韩非子·喻老》中,出现了“纣为象箸而箕子唏”一语。这是史书首次出现的、真正代表实物、符合形音义的“箸”字。因而也有据此立说,认为:“箸出现于殷商末年之前”。不过,若对此论点作进一步分析,就可发现,该说对《韩非子》写作目的本意和技巧手法的理解有所偏错。 综观全文,《韩非子》文中对“纣为象箸”说作了补充解释,说是纣王本来生活还很节俭,平时吃的是野菜豆叶,用的是粗陶盆碗,而今用了象牙筷箸以后,就将弃用原先的土碗,改用犀角美玉杯,吃起奇珍异膳,进而锦衣广室,奢靡之风不断升级,终将导致国力耗竭,王朝倾覆。 箕子见微知著,预测到可怕的亡国前景,当然大为惊恐。但若仔细分析,从当时的自然气候环境、商王宫廷生活史实、军事政治活动、习俗变更等社会历史背景来看,“纣为象箸而箕子唏”一语,完全不符史实,仅是一则虚构的喻言故事而已。

在春秋战国时期,诸多士人都普遍使用或大量编造各种浅易有趣的生活故事作比喻,以实论虚,帮助人们理解自己著作所阐述的深奥哲理思想。韩非就是一位喻言大师,他的文章说理精密,议论透辟,他的“以子之矛,攻子之盾”的“矛盾”喻言故事,虽然众人皆知是虚构,但却剖析透彻,令人顿悟,以致脍炙人口,流传千古。 所以,对史料的理解,必须用历史唯物观作指导,分清是虚构的喻言故事,或是真实的历史记载。这需要仔细地考证,以避免望文生义,被片言只语诱入歧路。事实上,在《韩非子》中,有两处地方,作者已明示了所谓“纣为象箸而箕子唏”一语仅是喻言和推测:一是《韩非子》将此语归列入《喻老》篇中,这是明确说明,此语就是一则浅明解释“老子”深奥哲理的“喻言”故事; 二是在《解老》篇中,有“得死象之骨,案其图而想其生也”,进一步向读者告示了作者的创作本意。文中许多包括“纣为象箸”在内的喻言故事,也仅仅是“案图想生”的推测而已,以告诫读者万万不能信以为真。

以后,汉初司马迁之所以将其收入《史记》,也是为了借古喻今,曲笔劝谏帝王,不要像纣王一样穷兵黩武,奢淫无度,有着迫不得已的苦衷。古今研究《史记》的学者指出,司马迁是一个伟大的史家,但在当时的历史背景下,有时为了曲笔劝谏,他也多处修改了史实[10]。

就在同一时期,“箸”字还是有着一名多物的现象。楚国大诗人宋玉在《招魂》中就有 “菎蔽象棋,有六簙些”之语,按《古代汉语词典》解:簙是古代一种棋戏。二人对局,用六根箸,十二个棋子进行。这说明,“箸”在战国末年的棋戏中,还起着筹码的作用,这也同时说明,“箸”字在当时仍尚处于草创时期,字义并不专一。

当然,真正的形音义相符的“箸”字,确实是在战国末年《韩非子》的著作中出现,但这也表明在社会生活中,实物箸仅仅在此时或稍早之前才刚问世出现。

五

中国文字从甲骨文开始,就一直记载着宫廷祭祀占卜结果、国家的兵戎大事和王家贵族的起居生活状态,是始终为王室贵族集团服务的,离不开政治的控制。 春秋战国时期,进入铁器时代,生产力得到极大发展,社会发生了激烈动荡,引起的政治文化下移,导致文字的使用在下层士人中逐渐普及。就“箸”字出现的时间而言,在《韩非子》的喻言故事中,也是把它定格在商纣王的宫廷活动场景上。 比较一下中外进食方式变革的历史可发现:用箸进食方式能被中华民族接受,并成为全社会性的生活习俗,固然有其本身的其他重要优点(如简易、文明、礼仪、卫生等),但更重要的原因之一,就是出于礼治需要,受国家政权的强力推动。 “箸”字作为新出现的进食工具专名而被社会公认,也是首先在朝廷和士人的文书中被确认采用,才能历千年而不变,并传播域外。

隋唐时期,日本派了大批使者到中国引进吸收中华文化,其中包括用箸进食的生活方式。以致迄今为止,箸的使用仍然成为日本社会的重要生活方式和礼仪行为,而且“箸”字专名至今仍在日本通用。到了明清以后的中国社会,“筷”名却已替代了“箸”。当然,魏晋唐宋以来,在不少文书中也出现了各种箸的异体形声字,诸如:音同形异的“櫡”“筯”;也有音形各异的“梜”“筴”等。在古书中还出现过“铗”字,虽然可作“金属的夹子”解,但约定俗成,不能作实物箸解。由此可见,当时实物箸的材质基本是用竹木。 古书上也曾出现过比较怪异的“攲”字,据《通俗文》:“以箸取食曰攲”,又有典籍注释:“攲是古代的巧器”[5]4这说明,自古至今,国内外大众都一致赞誉,箸是一件精妙绝伦的进食工具,是中国先民的一项伟大巧妙的发明。 各种异体字虽然都曾出现过,但没有被社会所广泛接受和流传,就是因为没有得到官方肯定的缘故。而有的时候,当官方认为所用字语有损皇威时,就会明令禁用或改字。

明朝朱元璋称帝后,由于出生低微,当过和尚和被人骂作“贼寇”的红巾军。因此,“僧”“光”“秃”“贼”“寇”等字样及其谐音字都是犯忌的。仅因一二字谐音,作者即遭斩首,文网之密,可见一斑。当时,因文罹祸,惨遭杀戮的文人学士不计其数[11]。因而,皇帝的“朱”姓也必须避讳。 谐音的“箸”字必须易名改音。或许这时,在民间的底层船民行帮内,也早已流传着一种针对箸音的避讳民俗。 在明人的《推篷寤言》文中说到:“世有讳恶字而呼为美字者,如立箸讳滞,呼为快子,今因流传已久,至有士大夫间亦呼箸为快子者,忘其始也。”[12]以后,在“快”字上加偏傍“竹”就变成专名“筷”字。对于出生于江南水乡社会底层的朱元璋及其开国群臣而言,当然熟悉民间对这种筷箸的避讳称呼,因而,有了朝廷的讳禁,又有民俗的流行,上下结合,“筷”字就顺理顺章地替代了“箸”字。再加上“筷”字发声响亮,读音上口,所以自明清以后,虽然有些文人雅士在诗文中还不断使用着“箸”字,但“筷”字在全社会上下一直踞于主宰地位而不变至今。

由上所述可知,从甲骨文开始,中国文字一直为王权服务,也一直受到王权政治的严密控制。文字的演变反映出其政治背景的演变情况。

六

文字在初创时期,一物多名和一名多物现象普遍存在,其原因之一,就是对事物概念的认识还很模糊,因而不能得出字的精确、明晰和专一的概念。箸字也是如此。 遗憾的是,历代学者对箸概念的界定深化一直没有给于适当关注,历来文人雅士往往都只是在花前月下,对之吟诗抒情,作美学欣赏,而很少费力对其概念作些深入分析探究,因而造成概念的模糊,甚至有时把一个多义词所表达的不同事物概念混同起来,导致箸的历史渊源问题的学术探讨不能深化,分歧也久拖不决。

列宁曾说过:“如果要进行讨论,就必须把概念弄清楚”[13]。为此,本文综合就箸的使用功能、使用方法、使用数量、运动状态等方面,对箸的概念作一明确的定义:箸,是一种用单掌手指操纵一双细杆,夹放食物入口的进食工具。

就以上定义,对其各要素特征作一补充说明。

1.使用功能(用途)

箸是一种进食工具。作为人类进食工具的一项伟大发明,工具属名取定的最重要的理论原则就是社会用途,而非外形。技术历史学家研究指出:“无论发明从结构外形看是多么相似,如果它们的社会用途不同,它们就是不同的发明。”[14]同样的木棒,即使是细杆,除了可用作箸外,也可用作食签、发笄、算筹、鼓槌、炊杆等。 对箸与炊杆的不同的用途特征,就应由不同属名来表称,否则,只看外形的相似,就容易造成误解错释。

2.使用方法

(1)用单一手掌的多个手指分组捏持。

(2)在使用过程中,始终随着手指关节的操控而运动。但用叉或炊杆时,各手指与其聚集结合成一体,手指间没有相互的开合聚离动作。

3.使用数量

必须是也只能是一双(两支),多一支少一支都不可。而用叉就只能一个;炊杆更是单手各掌一杆,双手叠加配成一双。

4.使用的运动状态

(1)筷杆按杠杆原理作相对运动,两个筷尖合拢时夹紧食物,分离时松开食物;而用叉则不同,叉只能插取而不能放下食物,要使叉拔离食物,就必须用齿咬住食物。

(2)筷尖的合拢聚焦精度要高,否则产生扭矩无法夹住食物,因此,用筷运动是一种高精准度运动,人们必须经过自觉的训练(最好在童年时期),方能掌握使用技巧,这是用叉和炊杆所无法比拟的。人类形成了用箸、用刀叉、用手抓的三种进食方式。

(3)按指的施加力度和杠杆原理,筷尖夹力和手指开幅均很小,因而与用叉相比,同为进食工具,其进食仪态更显高雅。这也更进一步推动了食料加工的精细化,促进了举世闻名的中华美食的问世。

考古学家指出:“分类的准确性,在真正意义上,决定了可以做哪些重要而有价值的推论。”[5]分类过程“有两个重要方面。第一,分类愈细,可获信息就愈多。第二,推理的准确性将主要取决于每件器物分类的准确性”[15]。

明确细分了箸的以上这些特征以后,就能正确对器物进行分类。不仅可以正确区分同为进食工具的箸、叉之别,也可正确区分箸与炊杆之别。若论外形,箸与炊杆两者相似;论粗细长短,则炊杆等同或仅略倍于箸,但两者用途却完全不同。前者是炊事用具,用于在锅鼎烹煮过程中,搅拌或夹取食物用。而后者是进食工具,将食物直接夹入口内,若混为一谈,就无法做到“透物见人”,不能见到与社会历史背景的有机联系。

20世纪30年代,河南安阳殷墟侯家庄M1005号墓区的发掘中,在祭祀坑中出土了六根疑似箸的铜杆,考古工作者最初将其归类于“铜箸”,引起了当时学术界的热烈关注,因而有人就据此认为:“箸问世于殷商之前”的考古物证。但经著名考古学家陈梦家对同时出土的匕、铲和“铜箸”归类鉴别后认为:“似为烹调之用具……所称为‘箸’者、‘铲’者大约均属此等取肉之具。”[16]陈梦家先生认为出土的铜杆就用途而言,其实是烹调之用具、取肉之具,从而排除了其为进食工具“箸”的属性。可惜的是,前辈学者的重要研究成果以及文字历史的考证,被后人所忽视。迄今为止,有的著作仍然误以此例作为“殷商之前”论的考古物证。

综上所述,对箸字名称及其属性概念必须有一个清晰、明确、专一的表达方能有利于箸的学术历史讨论。

七

根据以上讨论,笔者有以下认识。

1.文字和事物的出现相伴相生,其时间顺序,既有顺时性,又有延时性。“常常在某些新事物出现以后,概念和语言可以相继产生,表达这一语言的汉字不一定能马上创造出来”[1]37。因此可以推想,在古代社会发展迟缓的情况下,前后延滞少则几代,多则十几代,延时的时长以百年计也是可能的,但绝不可能滞后相差有千年之久。因而如前文所述,若文字“箸”确实首现于战国末期,那末,实物箸最早只可能前溯至春秋时期,而不可能出现在近千年前的殷商后期,更不可能超前几千年,前溯到新石器时代。

2.工具的出现和发明需要有时代的历史需求和社会推动。历史学家指出:通常认为需求是发明之母,在社会发展的早期阶段,需求对发明的决定性作用表现得较为明显[14]56。在新石器时代,社会生产力极度低下,先民们主要精力都用于求生果腹,无论个人或群体,都根本没有可能产生变革原有的,用手指抓食的生理自发行为的习惯需求,因而把一些与箸外形相似的发笄、叉刺、箭镞等细小骨杆,在遗址出土时归类为“骨箸”,笔者认为是一种违背社会历史需求的误判[17]。作为最基础的考古史料,这种器物属性分类的误判,将严重损害正常学术研究的开展,因而应该需要尽快考辨证实。

3.假如箸出现在春秋战国时代,就说明当时已进入铁器时代。新的铁器时代来临,推动了社会生产力的大发展,导致旧社会秩序的“礼崩乐坏”,新的礼乐文明就顺势而起,并逐步下移普及,被新的社会需要所接纳。因此,箸和用箸进食方式,应从社会生产力发展和礼制文明变革的视角来观察,这也应作为箸文化的另一重要研究议题。笔者另文作了初步探讨,并同样得出箸和用箸进食方式诞生于“春秋战国时期”的结论[18],限于篇幅,本文在此不作赘述。

4.根据考古出土的文化遗存研究,古文字学家早就确认:真正的“箸”字,问世于战国时期,从而可以由此直接证实箸和用箸进食方式诞生的历史渊源。但遗憾的是,由于种种原因,我们一直没有充分有效地利用这一研究成果。笔者认为可能有一些实际问题遮挡了我们的视线:(1)箸的形制太过平凡简单,从而遮掩了其深厚的文化内涵、哲理思想及历史价值,因而影响了学界对其关注用心,使之长期处于“大家不为,小家不能”的状态,并导致有关研究长期徘徊不进的现象;(2)一些前辈学者的研究成果没有得到很好的传承发扬;(3)就事论事,没有用“透物见人”的视角进行观察,以及过于迷信古代的一些权威史家的片言只语,没有联系其社会历史背景和真实本意来全面系统地考察理解,从而导致对史料的长期错读误解。

“历史本身是人类活动的产物”[19]102,因而也必然在工具事物身上,或多或少、或隐或显地印刻了各个方位和层次的人类社会活动痕迹,为我们研究历史提供了大量线索。“历史研究中重要的突破,往往发生在史料方面。”[19]82从“箸”字的文字史料一侧进行探索,就有可能更简捷明晰地反映出事物演变的历史轨迹。至于其他的社会活动因素,如政治经济、文化物质、运动状态、使用功能等方面,也可以发掘出更多的有关箸的史料线索进行研究,从而能帮助我们更全面深入地揭露有关筷箸文化演变发展的历史真貌。

学术研究的进步,总是伴随着质疑、商榷、争鸣。现在,人们对筷箸文化的关注和研究愈益深入,相信只要坚持遵循“透物见人”的考古历史研究原则,必将能够搜索挖掘出更多的史料,使国人更加认识自己的历史,使世界更了解中国。