“归来诗人”叶橹

孙德喜

扬州大学文学院

叶橹先生

虽然文学史著没有将叶橹先生列入“归来诗人”,但是我觉得他可以作为“归来诗人”而存在。叶橹虽然不是以创作活跃于诗坛,但是他的诗歌研究与评论足以让他立足于诗坛。所谓“归来诗人”,是指1980年前后中国诗坛上活跃着的一批老诗人,他们都曾驰名诗坛,后来在政治运动中受到冲击,被迫中断诗歌创作,直到新时期到来,才重返文坛,焕发出新的创作生命。这些诗人以艾青、邵燕祥、牛汉等人为代表。叶橹的诗歌创作确实不多,鲜为人知,但是他的诗歌研究早在50年代就已崭露头角,后来他的人生经历与艾青、邵燕祥等人十分相似:先被投入监狱,又被发落到劳改农场进行劳动改造,还被下放到偏远农村,一度被逐出文学界,直到1980年才逐渐返回教学与科研岗位,重续中断多年的诗歌研究和批评。叶橹长期以来一直致力于诗歌评论,而且他的人生和秉性也富有诗性,因此将他划入“归来诗人”的行列应该不成问题。

少年才俊

叶橹,原名莫绍裘,1936年出生于南京,母亲姓叶,取母亲的姓;橹,即“航船的一叶橹”。青少年时期,叶橹就喜欢读书,特别喜欢阅读各种小说。上中学时,他居然读起了理论书籍,竟将《反杜林论》读得有滋有味。由于聪颖好学,早在上初中的时候,他就已经在《广西文艺》发表评论文章。1953年,叶橹考取了武汉大学中文系。武大位于珞珈山,濒临东湖,风景优美,尤其是在樱花盛开的时节,颇具诗情画意和浪漫气息。就是武大这座诗意盎然的学府让叶橹和诗歌结下了不解之缘。在武大读书期间,叶橹深受程千帆和刘绶松两位先生的教诲,不仅迅速掌握了中文专业的基础知识和文学理论,而且能够对当时的文学创作进行研究和评论。就在读大二时,他了解到国家级杂志《剧本》在讨论“讽刺剧”问题,于是写了《对讽刺剧的几点看法》寄了过去。不久,该刊发表了这篇文章。随后,叶橹写出了评论闻捷、郭小川、公刘等人诗歌的文章,并且在《文艺报》和《人民文学》上发表,这在在校大学生中并不多见。他发表在《人民文学》1956年2月号和5月号上的《关于抒情诗》和《激情的赞歌》被郭小川读到了。在前一篇文章中,叶橹点名批评了郭小川的诗歌创作,所以郭小川对他印象深刻。是年夏,郭小川来武汉见到了叶橹,感到十分惊讶:“我还以为你是个老教授呢,没想到你还是个小青年。”叶橹见到大名鼎鼎的郭小川,感到有些紧张,显得拘谨。他告诉郭小川自己还只是个大三学生。在交谈中,郭小川非常关心地询问叶橹毕业后的工作打算。此前,《人民文学》早就有意调他过去工作。人民文学编辑部的杜黎均和苏中曾列了十来个题目给全国专家、学者们讨论,先前已在该刊发表过文章的叶橹选了其中关于诗歌中的“我”的问题进行思考,很快洋洋洒洒地写了一万字长文寄了过去。不久,编辑部来信,认为叶橹的这篇文章写得还不够充分,并要求进一步充实。于是,叶橹通过修改将该文扩充至两万多字。后来,该文以《关于抒情诗》为题发表。因此,该刊编辑部对他非常赏识,便在来信中给予鼓励的同时,希望他将来到那里工作,而且还表示可以提前调他进京。当时,叶橹是个共青团员,组织纪律性比较强,他就此向系领导作了汇报并征求意见。党总支书记出于对他的关心,劝他不要急,等到一年后毕业了再去。于是,叶橹给人民文学编辑部去了信,既表示感谢,又说明了情况。《人民文学》方面表示理解,再次表示希望他将来到北京工作。现在,郭小川代表《文艺报》向叶橹发出前往工作的邀请,叶橹就将此前的情况讲了。郭小川快人快语,立即对他说:“作协打算对《文艺报》改版,需要一批在各地跑路的记者,你当了记者就可以下基层,既熟悉社会现实,又可以接受锻炼。”听了郭小川的一席话,叶橹立即表示非常愿意将来到《文艺报》工作。

青年叶橹(中)

跌入谷底

1957年,本来比较宽松的局面很快演变为大规模的“反右”运动。当时的叶橹虽然担任大学里的班长,但是缺乏对政治的敏感,根本没有意识到政治的易变和厉害,居然在同学中公开讨论胡风是不是“反革命”的问题。他在公开辩论中表示,根据官方发表的材料,胡风等人根本不是所谓的“反革命”。虽然没有人能够反驳叶橹的观点,但是在接下来的“反右”运动中,他被定性为“极右分子”,被取消了毕业分配资格,进而被发落到八里湖农场进行劳动改造。对于这年夏天,叶橹的记忆刻骨铭心。大学毕业时,叶橹不像其他同学那样以愉快的心情等待着分配工作,憧憬着美好的未来,他一直忐忑不安,待在南京的家里等待消息。很快,他接到了学校发来的电报,要求他立即回校接受审查。他只得立刻乘飞机从南京赶往武汉。到了武汉,等待他的是让他感到天塌地陷的“极右分子”的大帽子。得知这一结果,叶橹感到非常痛苦与沮丧,他甚至想到跳江。然而,他最终没有自杀,他觉得就此了断自己的生命不值得,他还要活下去,他要看到这个社会将来到底发展成什么样子,这个时代到底会有怎样的变化。

被打成“右派”后,叶橹被留校劳动改造。在中国,大学毕业留校的学生不少,那都是留下来正式工作的,基本上都是优秀生,而叶橹的“留校”则是一种处罚,别人大学毕业可以拿到53块5的工资,而他只拿到27块钱(只是别人的一半)的生活费。在武大劳动了差不多1年,他便被下放到湖北蕲春县的八里湖农场,要通过劳动改造思想。到了年终总结的时候,有位同学向上举报,诬陷叶橹和从香港回来的同学图谋“偷渡”。接下来便是数月批斗,叶橹不服,被抓了起来,关进蕲春看守所,再加上平时不慎发了一些牢骚,于是被判刑3年。就这样,一个风华正茂的有为青年,一个天之骄子的名牌大学的大学生在那个不正常的年代被打成了右派,并且被关押判刑,他的前途被毁了。

随后,叶橹被发落到阳新硫磺矿劳改。在这里,叶橹目睹了矿上发生的冒顶、渗水等事故,常常有一些犯人在事故中死伤。刑满释放后,叶橹虽然不再是劳改犯,但是仍然被留在这里劳动。不久,由于形势紧张,叶橹就被遣散到黄冈的黄湖农场,作为就业人员在农场当农民。1965年,叶橹又被调遣到黄石的一家石料厂工作。这里虽然比在农场工作繁重得多,但是收入明显比在农场的高。在农场,每月只有固定工资24元,而石料厂是按工作量计发工资,一个月可以拿到将近40元。在石料厂,叶橹干的是搬运石料的活儿,就是将石块搬到手推车上,然后将其推到碎石机那边粉碎。在这里,叶橹目睹了一次重大事故。有一天,天气非常炎热,叶橹由于十分劳累,在给手推车装石头时,动作就慢了下来。然而,这让他躲过了灭顶之灾——另一边的山体发生崩塌,将正在山脚下劳作的几十名工人湮埋。他从此感悟到生命的脆弱与宝贵,觉得应该倍加珍惜,在后来的人生中,他想开了,无论遇到怎样的困难都能乐观面对。

1966年5月,叶橹被遣返回南京。刚回南京时,叶橹没有工资,只能靠拖板车,卖苦力赚点钱。有时就连糊口都很困难,到最艰难的时候,他甚至靠卖血度日。稍后,叶橹进入街道办的永红机修厂当工人。然而,工人也当不长,到了1969年,他被下放到灌南农村当农民。灌南位于江苏北部,十足的穷乡僻壤。叶橹所下放的陈集公社更加贫困。农民住的是清一色的草房,大部分人家房屋的大门竟然是用葵花秆编成的,而且这些“门”没有锁,形同虚设,主人不在家,任何人都可以自由进出,这倒不是没人偷东西,而是屋里根本没有东西可偷。当地的普通农民生活条件尚且如此,作为“右派”的叶橹下放到这里,生活条件可想而知。

1971年,叶橹从灌南迁居到了高邮。叶橹之所以要迁居,一方面他有个亲戚在汉留,转到这边来,可以得到一定的照应;另一方面,高邮是鱼米之乡,生活条件要比灌南好一些。是年夏,叶橹从南京坐车到高邮的三垛,然后转坐“帮船”来到汉留。所谓“帮船”就是载客穿行于河网地区的小木船,通常由两人执桨掌舵,类似于公交车,每到固定的小码头上下客。叶橹在一个叫“泰家峁”的地方上了岸,从而开始了他新的一段人生。后来,叶橹由汉留河网密布的地理特征联想到了北岛的《生活》:“网”,再联系到自己几十年的人生,他有了新的体会:“在强大的生活之网面前,人在很多时候是无能为力的。我的生活历程已经证明,我始终是一个听任命运摆布而无法挣脱‘网’之束缚的人。”

叶橹初来高邮汉留时,由于以戴罪之身生活在社会的最底层,而且还是单身一人,生活非常清苦,他每天清晨煮上一大锅山芋,在生产队长叫喊声中,边啃煮熟的山芋边走向田间,参加生产队劳动,到了收工回来时,再啃锅里剩下的山芋。不过,此时的生活比起在监狱里,在劳改农场以及灌南的农村,已经略有好转。更可贵的是,汉留的农民非常朴实,没有把他当坏人看待。有一年中秋节,夜幕降临,叶橹吃了稀粥加山芋,正准备躺上床打发那漫长而无聊的夜晚,突然响起了轻轻的敲门声,这令他感到意外和诧异。他开门一看,原来是生产队长端着一碗自家做的烧饼看望他来了。队长进屋后将碗放下,并且示以神秘的眼神,还没等叶橹说声感谢,便悄悄地走了。生产队长平时不便照顾,此时想到他身边没有亲人,便以一碗家制烧饼让他感觉到即使在阶级斗争的弦绷得非常紧的岁月里,人间并不都冷漠无情。许多年过后,叶橹觉得很多往事都已烟消云散,然而这件小事却一直温暖着他的心,于是他写下了散文《那年明月夜》。

1976年春节过后,上面有了政策,安排城市下放居民工作,叶橹于是被安排进入了高邮搬运队上班。搬运队的工作虽然非常繁重,工作强度要超过生产队的劳动,但是毕竟收入高于生产队里,而且比较稳定,更重要的是,户口可以由农村转进城里。

这段人生的苦难,让叶橹对于生命产生了深刻的认知和感悟。他表示:“在其后不断遇到一些生活的挫折时,我总喜欢仔细品味和咀嚼这件事情所寓含的某种哲理和象征的意味,似乎从中看到了很多世事人情。”人生苦难是很不幸的,但是经过思想的淬火,可以升华为诗性人生。

重返文界

20世纪70年代末,高邮师范学校的一位领导到武汉开会。会间,聊到师资紧张问题,有人告诉他,武大毕业的叶橹就下放在高邮。这位领导回去后向校长作了汇报。校长非常惊喜,立即派人去寻找。据说,校长找到他时,他正拉着板车给人家送煤球呢。其时,叶橹在武大的老师程千帆已经调到了南京大学。“文革”结束后,叶橹看到全国各地知识分子政策正在落实,“右派分子”也都被摘掉帽子,纷纷恢复工作,走向新的岗位,于是给老师写信,希望能够介绍适当的工作。当年在武大工作时,程千帆对崭露头角的叶橹印象深刻,又由于他也经历了一段人生坎坷,对叶橹的心情非常理解,便给予积极帮助。他找到时任南京师范学院中文系主任的孙望,向他介绍了叶橹的情况。孙望听了,觉得人才难得,一方面迅速向校领导汇报,努力争取将叶橹调过来,另一方面通知叶橹到南京见见面,商谈调动的具体细节。然而,就在这个时候,上面发了一份内部文件,由于“文革”中许多工农兵学员留校工作,造成此时大学里人浮于事,于是要求各高校冻结进人。因而,叶橹与南京师院擦肩而过。这倒给了高邮师范调动的机会。

高邮师范毕竟是中等学校,其条件与影响都无法与大学相比,但是对于遭受牢狱之灾、多年来远离文学的叶橹来说,总算与文学有了一定的牵连。更何况,一个真正的学者,无论身在何处,只要能够静下心来都是可以有所作为的。

叶橹刚刚进入高邮师范学校时,校长没有立即给他安排课务,考虑到他毕竟离开学校已有20多年,决定让他先听听其他老师的课,慢慢熟悉业务。然而,几堂课听下来,叶橹觉得像这样上课并不难,他完全可以立即给学生开课。于是,他很快登上了讲台。

叶橹给师范生主要讲文学作品。他不仅讲自己对于文学作品的认识和理解,而且自编教材,既讲授文学史上的经典作家作品,又将新近发表和出版的作家作品介绍给学生。80年代初,许多作家勇于学习和借鉴现代派手法,大胆创新,其作品呈现出新的形态。许多读者对这些作品感到茫然,不知所措,更有一些学生喜欢阅读新发表的诗歌和小说,但是觉得难以理解。有一次,学生姜长荣将礼平刚刚发表的小说《晚霞消失的时候》拿来向老师请教。则根据自己的阅读经验和对作品的深刻理解作了讲解,后来他据此写成了《谈〈晚霞消失的时候〉创作得失》,并且投给了《文艺报》。不久,《文艺报》刊发了,稍后《参考消息》发表了该文的摘要。因而,叶橹的课深受学生欢迎,学生普遍觉得从叶橹课上不只学到了文学知识,而且更新了文学观念,提升了文学理论修养,提高了文学欣赏能力。过了一段时间,叶橹根据学生的兴趣和要求,开设了“艾青诗歌赏析”课程,在给学生讲授艾青作品之前,叶橹总要先朗诵作品以调整自己内心的情感,同时也调动起学生的情绪。艾青的诗作沉重而忧郁,朗诵时他和他的学生的心潮都随之起伏,有时候,由于情感十分投入,叶橹的眼里噙着泪水,而一些女学生的眼睛已经变得湿润了。数年之后,有些学生见到了他,便告诉他,他们曾经悄悄地在课堂上给他录音,课后反复地听。后来,他将自己的讲课稿结集《艾青诗歌欣赏》出版。

几年后,一些高校通过不同途径了解到在诗歌评论界享有盛誉的叶橹仅仅在一所中专院校任教,觉得很可惜。扬州师范学院中文系主任曾华鹏首先积极联系调动事宜,但是在调动过程中遇到了麻烦,几经周折,叶橹才终于调到了扬州师院中文系(现扬州大学文学院)工作。

诗人性情

叶橹的诗歌赏析和研究文章很快在诗歌界产生了巨大的影响,不仅受到全国各地诗歌爱好者和文学青年的欢迎,还得到了诗歌专家和诗人们的肯定,并且在与诗人的交往中显示出自身的诗人性情。叶橹的诗人性情既表现在他评论诗歌的激情和才情,又表现为他与诗人交往中所体现的心心相印与诗人气质。1991年,多年研究艾青的叶橹到北京出席“艾青诗歌国际研讨会”。在会上,他第一次见到了艾青。叶橹最初之所以没有主动与艾青联系,主要考虑到,艾青年岁已高,而且由于名气大而需要接待的人很多,叶橹觉得不能给艾青添忙。再者,叶橹一直将艾青视为高山,而自己过于渺小,有种高攀不上的感觉。多年来自己身陷炼狱,此时刚刚从那里跌跌撞撞地钻出来,难免有些自卑。但是,艾青得知叶橹出版了《艾青诗歌欣赏》,并且听了夫人高瑛在病床前为他念了叶橹书中的文章,非常满意。待到出院后,艾青挥毫为叶橹题写了“春华秋实”的条幅,并且让高瑛寄给叶橹,表示对叶橹这部书的赞赏和感激。

早在读大学的时候,叶橹就对当时诗坛上的年轻诗人公刘的作品进行了评论。后来由于政治运动,公刘和叶橹都受到了冲击,沉入了社会的最底层,彼此之间无法联系。到了80年代初,公刘作为“归来诗人”重返诗坛,叶橹也回归到文学队伍中来。这时,叶橹在高邮师范教书。公刘得知叶橹在高邮,便给他来信,一方面感谢叶橹在多年前写文章评论他的诗歌,另一方面欢迎叶橹再写文章评论他的诗作。叶橹接到信后,立即找来公刘复出后所写的诗作,很快写出了论文《公刘诗作新探》,发表在《诗探索》上。后来,二人在曲阜召开的研讨会上见了面。公刘对叶橹说:“我一直未能当面向你道歉,据说你被划成右派。吃了不少苦头,罪状之一就是鼓吹我的诗歌。”叶橹则表示:“那不过是附带的一项小小的罪状而已,你也不必介意。”当然,叶橹的不幸遭遇不是公刘造成的,而是那个时代的罪过,而他们所谈的这番话表明二人之间的坦诚和直率,更重要的是,叶橹从公刘复出后所写的诗作中读出了诗人“沉痛的反思”。因而,诗人与诗评家在这里心灵相通。

叶橹同忆明珠的交往则不仅有趣,而且表现出诗评家对诗人的深刻洞察和理解。在叶橹看来,忆明珠在现实生活中是一个粗心大意的人,但是在诗歌和散文写作中却“精明而善于观察”。有一次,叶橹与忆明珠一同外出开会。会议期间,忆明珠告诉大家:“不仅他自己只带了牙刷而没有带牙膏,叶橹教授也一样。”那一次,叶橹确实忘记带牙膏了,但是他路过南京时买了“刷牙水”,并且将其“深藏”于牙刷的底部,忆明珠居然没有看出来,以为叶橹像他一样马大哈。这固然是忆明珠的轶事,但是从中可以看出叶橹和诗人们之间有趣的交往,更重要的是叶橹从忆明珠这里发现了诗人精明而粗心这一矛盾又统一的现象。正是从这一现象出发,作为诗评家的叶橹走进了诗人的精神世界。

指点诗歌

叶橹在读大学时就已经在诗歌评论方面表现突出,他发表的长篇论文,纵论诗歌,并以敏锐的目光发现了同为年轻诗人的诗作独特的意义和价值。在《激情的赞歌──读闻捷的诗》中,叶橹发现了闻捷诗歌善于将劳动与爱情结合起来抒写,在当代诗作中非常独到。在《公刘的近作》中,叶橹发现了氤氲于公刘诗歌的艺术情节和古典诗歌的优良传统。此时,闻捷和公刘刚刚在诗坛上崭露头角,叶橹就及时而敏锐地揭示其诗歌的价值,推动了他们诗歌的经典化,使他们在当代诗歌史上占有重要的地位。后来由于一系列的政治运动,叶橹被迫中断了诗歌研究和评论。直到80年代初,他才重返文学场,重新开始了诗歌探索的征程。此时,他作为在场者对当下诗歌进行研究和批评,一方面关注当前纷繁复杂的诗歌现象,努力探讨诗歌创作的规律性问题;另一方面,他对诗坛上出现的诗歌文本进行深入解读,进而发现和挖掘经典,从而为当代诗歌史的叙述提供参考,同时他以极大的热情与地方诗人来往,推动扬州诗歌创作。

80年代中叶,在一次评奖会上,《诗歌报》主编蒋维扬在读了叶橹近期所发的文章之后,邀请叶橹在《诗歌报》开设了“现代诗导读”专栏,就青年们不太能够读懂的“新诗潮”作品进行解读。这样,叶橹便在《诗歌报》发表系列文章,鼓吹现代诗。与此同时,叶橹经常在《名作欣赏》杂志上发表文章,评论现当代诗人诗作。很快,叶橹的名字又在全国传扬开来。

叶橹介入当下诗歌,善于发现:一是发现问题,并且提出来,引起人们的重视和关注,进而一起进行研究;一是发现诗歌文本中所蕴涵着的某些新的质素,通过阐发和论述,突出其现实意义和文学史的意义。新时期初期,朦胧诗刚刚在刊物上露面,许多人围绕着“懂”与“不懂”、“大我”与“小我”等问题展开讨论。叶橹通过自己的观察,发现了其中存在的问题。他觉得所谓“懂”与“不懂”不能成为评论诗歌的标准,其背后隐藏着的是许多诗歌评论家或者不敢正视和承认自己的局限,或者怯于表明自己的偏爱。“大我”与“小我”本来是两位一体,然而却被生生地割裂成对立的两个“自我”,同时又存在着陷入抽象的议论究竟应当“表现自我”还是“抒人民之情”的怪圈。80年代中期,诗坛上不少人热衷于提出以“反”字当头的“激进的口号和宣言”。对于这些口号,叶橹并不赞成和认可,但是有些人却将其视为异端试图完全否定,他从这里看到的是,“宣传那些诗歌主张的人”的“自由权利”没有得到应有的尊重。这种现象,看似有利于净化诗坛,实际上却扼杀了诗歌的探索与创新。就在80年代,中国诗界还存在着“第二诗坛”现象——虽然进入了改革开放年代,但是仍然有一些诗歌并不是因为质量问题而不能在公开出版的期刊上发表,而是出现在民间刊物上。这就导致某些优秀的诗歌被埋没的可能。于是叶橹撰写了《三维之思——读诗之思索》将这个问题提了出来,希望引起人们的关注和注意。

叶橹之所以能够在对众多诗人诗作的阅读和研究中有所发现,最根本的在于他具有现代思想意识。自大学毕业后的20多年的人生经历使叶橹不仅热爱自由,也促使他在长期的思索中对自由有了深刻的理解和认识。而且他的自由意识渗透进他的诗歌研究,进而形成他独特的诗歌观念。在叶橹看来,诗歌创作的最大灾难莫过于僵化的格局所带来的窒息。因为诗所追求的正是表现出人的自由心态可能达到的极致,诗和诗人应该具备自由精神。这应该说是叶橹对于诗歌本质的深刻理解和把握,从而构成了他诗歌美学的核心内涵。从诗歌的自由精神出发,叶橹不认同建立新诗的形式规范的设想,反对通过统一的诗歌形式规范来约束诗歌。在讨论具体的诗人诗作时,他特别敏锐地捕捉住诗作中的自由精神和诗人身上所体现的自由。在对韩作荣、牛汉等人的诗歌创作评论中,叶橹突出的是他们的自由精神。在具体的批评过程中,叶橹的批评原则是:宽容精神,倡导多元。在叶橹看来,宽容就是对他人权利的尊重,是现代社会的文明准则,更是自由的前提。在解读和研究诗人诗作时,叶橹将研究对象视为一个个鲜活的生命。叶橹认为:“诗人以自己的诗作为他生命形式的呈现。”由于走进诗人的精神世界,解读诗人的生命密码,叶橹发现了昌耀、洛夫、韩作荣和林莽等人诗歌的价值和意义,特别是他对洛夫的《漂木》、昌耀的《慈航》、韩作荣的“三无”(《无言三章》《无题三章》和《无为三章》)研究,将这些很少为人关注的作品推向了经典之列。

昌耀也是一位“归来诗人”,但是鲜为人知,这主要在于他在50年代并没有形成很大的影响,更重要的是他的作品很少有人读懂,所以,昌耀的诗被当时的主流评论家和出版社所拒斥。在1987年的第三届全国诗集评奖中就有人以昌耀的诗“不好懂”而否决,叶橹当时虽然力荐也没有得到回应,最终使昌耀与全国大奖失之交臂。如果没有人对他进行评论并且给予恰当的定位,他就很可能被埋没。正是出于这种悲愤和诗评家的责任感,叶橹投入到昌耀研究当中,先后发表了《杜鹃啼血与精卫填海──论昌耀的诗》《〈慈航〉解读》《寂寞的辉煌──昌耀论》等论文,系统地论述和阐述昌耀诗歌。由于叶橹的论述,昌耀终于为人们所认知,并且确定了其在文学史上的地位。

洛夫,台湾诗人,自1957年以来在两岸出版诗集30余部,在台湾具有一定的影响。然而,他的三千多行长诗《漂木》自2001年出版以来,很少有人问津,如果没有人进行解读和研究,就可能被湮没,叶橹读了这部长诗之后,觉得这是一部伟大的诗章,于是决定进行深入研究。为了准确而细致地把握这部长诗丰富而深刻的思想文化内涵,叶橹读了十余遍,在此基础上写出了专著《漂木论》出版,概括了洛夫的生命诗学,直抵诗人的生命本质。同样,洛夫的禅诗和“唐诗解构”在一些读者那里也难以理解,于是叶橹撰写了《诗禅互动的审美效应──论洛夫的禅诗》《回眸中的审视与超越──从〈唐诗解构〉谈起》等文章,对洛夫的诗作进行深入的解读和论述,从而挖掘出洛夫诗歌的意义,促成洛夫的诗歌走向了经典,洛夫也获得了诺贝尔文学奖的提名。

诗人的性情往往都是直率而坦诚,只要心性相投,都可以深入交往。叶橹就是以诗人的性情出现在扬州诗歌界的。叶橹虽为著名学者,但是在扬州诗人眼中则是一位可亲的长者、可近的朋友和可敬的智者。叶橹在高邮师范工作时,陆建华、费振钟和王干等人也都在高邮。他们虽然年龄差距较大,工作单位不同,从事的工作也不一样,但是彼此经常相互切磋、交谈、往来。在叶橹的影响下,他们也都成为名闻全国的评论家。叶橹来到扬州师院工作以后,庄晓明、蔡明勇、张作梗、朱燕等人常常将他们的诗作拿来请叶橹指点和把脉,就诗歌创作中的困惑向叶橹请教。退休以后,叶橹常常应邀参加扬州诗人的聚会,与诗人们畅谈,为他们撰写评论文章和诗集序言。2008年,庄晓明创办民间诗刊《扬州诗歌》,聘请叶橹担任该刊顾问,指导该刊的选稿和编辑。诗人蔡明勇来扬州先后创办了“扬州诗屋”和“虹桥书院”,叶橹被聘为“诗屋”顾问和“虹桥书院”院长。叶橹不仅经常在这里指点扬州诗人的创作,而且请来洛夫、张堃、谢冕、罗振亚等杰出诗人和诗评家与扬州诗人相会,从而搭建起扬州诗人与外界交流的平台。不仅如此,在叶橹的牵线搭桥与引领下,扬州“虹桥书院”与《扬子江诗刊》成功地联合举办了女性诗歌征文活动,与诗刊社联合举办了“百年新诗论坛”学术研讨会,不仅让扬州诗人增长了见识,而且还大大提升了扬州诗人的文化修养和艺术素质,拓宽了他们的艺术视界。在叶橹的引领下,扬州诗人群体正在崛起,一个新的诗歌流派呼之欲出。

叶橹(右)与洛夫

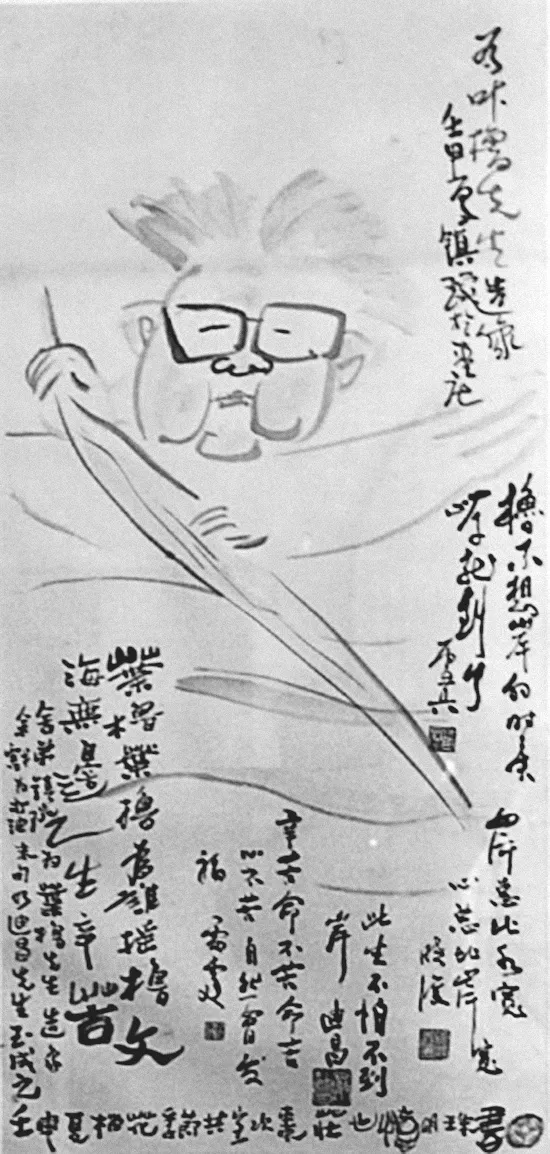

多位名家为叶橹创作的漫画像

命运可以亏待我,但是我不能亏待命运。这是叶橹经历了人生苦难之后对于人生所取的态度。一个人在几十年的人生中,可能因为各种原因而陷入困境,但是人无论如何不能为苦难所击倒,而是应该将其视为命运对人的磨炼。叶橹经历了20多年的劫难,与死神擦肩而过,然而经过地狱之火的淬炼,思想和精神境界有了极大的提升,铸就了他人生的诗性。因而,叶橹同许多诗人一样,在诗意中生活,让生命诗化。当他从流放中“归来”后,他以后半生的生命书写了人生的诗篇。他的诗评、诗论和他与诗人的交往令他的生命闪耀着诗的光辉。