仰之弥高,钻之弥坚

——记我所景仰的戴老

崔建飞

文化和旅游部清史纂修与研究中心

司马迁在《史记·孔子世家》“太史公曰”中写道:“诗有之:‘高山仰止,景行行止。’虽不能至,然心乡往之。”我作为晚生后辈,在向戴老的工作请示和捧袂闻教中,每每为他崇高淡泊的境界、博大深厚的学养和对后辈关心呵护的师恩所感佩感召,引为人生弥足珍贵之最大荣幸。

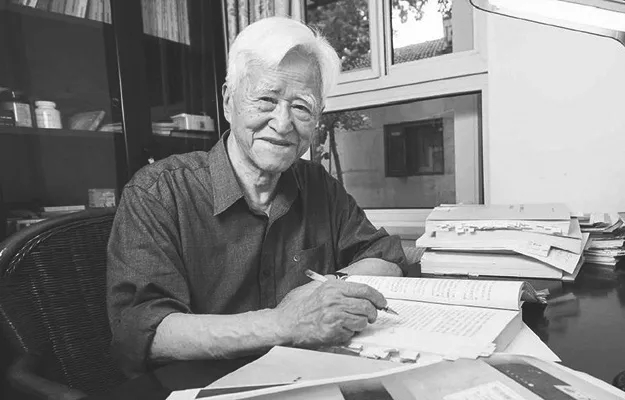

初次见到戴老,是2016年12月,我到文化部清史纂修与研究中心的任职会上。已是90高龄的戴老精神矍铄地走进会场,他的银发和微笑使人感到亲切慈祥。我在会议发言中提到35年前老一辈史学家郑天挺先生给我们南开学子授课,并在那年飘雪的冬季仙逝的哀荣。之后戴老的讲话便从郑先生谈起,深挚地回忆起郑先生和他的师生之谊及“救命之恩”。我会前作了点功课,戴老讲的往事我能听懂并记得很清晰。那是1947年前后的北大,郑先生非常看重的历史系学生戴逸,起初患腹痛未加重视,越拖越严重,直到有了生命危险。时任北大教务长的郑先生闻讯十分焦急,调用学校汽车把他送到医院,经急救脱离了危险。之后住院治疗康复,郑先生还设法破例由北大支付了全部的住院费用。第二次“救命”也很悬急,那是1948年,戴逸因投入进步学生运动被国民党军警逮捕,送特种刑事法庭关押,而当时的北平,国民党特务拥有着对左派分子就地正法的权力。危机时刻郑先生面陈校长胡适,由胡适亲写了一封保函。法庭最终以“保释在外,听候传信”为名,把他释放出来,后随即由中共地下党转移到了解放区。那天的干部任职会别开生面,戴老对“北大舵手”郑天挺先生的怀念,成了大家后来亲切难忘的记忆。而其中传达的老一辈史学家们的爱国传统和学人风范,对我则是一次镂骨铭心的教诲和启迪。

两年多来与戴老频密接触,最深刻的印象是他对清史纂修的全神贯注和全力以赴。这是老人家对民族大业的千秋担当,对党中央国务院厚望的特别珍重。他去年接受《文艺研究》杂志记者的访谈,说“清史是我生命之安宅”,既是掷地有声的肺腑之言,也是感召全体修史者砥砺奋进的大纛。我以为戴老此语对当下文化界知识界存在的种种心浮气躁,也是大仁希音、安神静气的金玉良言。

自2002年清史编纂工程启动的16年来,戴老把全副精力都投入编纂清史中。作为编委会主任,面对100卷以上、3000余万字的巨量书稿,他几乎披阅亲改了全部的稿件。这是对这位高龄史学大师生命和精力的巅峰挑战,其间辛苦劳顿、心力交瘁自不待言,而老人家的铁肩道义、妙手文章,更让吾辈钦佩不已。每到他家,或老人家到编委会来,所谈全是修史。“唐才常自立军的内容补上了没有?”“这两天我在想,张荫棠这个人物不应该漏掉,他对西藏谈判功不可没。”“全书总目录你们带来了没有?我还要再看一看。”“这次全体会议我想讲四个问题,想征求你们的意见。”……上述所记,往往是他落座之后的第一句话。司马光上宋神宗《进资治通鉴表》中说:“臣之精力,尽于此书。”戴老也是无愧此言的。史载《资治通鉴》从发凡起例至删削定稿,司马光都亲自动笔,不假他人之手,而戴老之于新修清史书稿,堪与司马光比肩。

他对于新修清史书稿的总体设计很高,整体把关很严,要求务必坚持科学性、真实性、丰富性和创新性。尤其是创新性,要求“通纪”卷突破二十四史的“本纪”体例,吸收现代史书的编写优点,采用通史写法,清晰地写出清朝近300年的兴盛衰亡和历史规律。根据清代特别是晚清中国转型期的复杂性,“典志”的卷数增加到40个,比二十四史“志”数最多的《宋史》多出22个。“传记”卷则分为“正传”和“类传”两种,人物扩大到士、农、工、商乃至“诸艺”的民间高才。“史表”卷增加了“事表”如“报刊表”等。设“图录卷”以图正史、以图明史、以图补史,则是利用时代科技进步,开辟了二十四史传统的新体裁。

戴老多次主持《〈清史〉编纂总则例》的讨论修订,细抠到每一条注释,乃至每一组数字和标点符号的写法。通纪、典志、传记、史表、图录各卷标题各设多少层级?由于文出众手,书稿历经一审、二审、三审和通稿的多次修改,如何防止“有目无文”或“有文无目”,达到标题与正文的契合?如何避免清代歧视少数民族的名称用字?如何处理基本的清代纪年标注和公元纪年的适当括注的关系?哪些地方用汉语数字,哪些地方用阿拉伯数字……这些问题林林总总,戴老都一一过问。而他对书稿内容的把关修改,更是不厌其烦,不厌其严与精。有的章节他亲自修改了多遍。一些重大的问题,比如晚清以降中国近代工业的发展和无产阶级的产生,他亲自补写了一万多字。戴老看过的稿子,页码里总夹贴着许多彩色纸条,每当我们去他家,老人家总会郑重地打开书卷,按照纸条所标,逐一给大家讲错在哪里,为什么要这样改,同时还要强调与此内容相关的其他卷目,也要有相应的修改,以防整体书稿的相互矛盾。戴老的每一本修改稿,我们清史中心都珍藏起来,分类归档。有学者建议我们将来《清史》大功告成,把这十几年的编纂历程办一个展览,我想这一本本夹贴着纸条的书稿,应该成为难得的特藏展品。

国家清史编纂委员会体裁体例工作小组编《清史编纂体裁体例讨论集》

跟随戴老做修史工作,也是我们难得的学习机会。有一次我从《新华文摘》上读了篇关于美国独立战争的文章,便在谈毕工作后请教戴老:中国的鸦片战争和美国的独立战争,均为英国的远程作战。两次战争相隔65年,中、美两国均为准备不足之战,在军力悬殊方面也相似,而中国毕竟有一个统一集权的政府,美国连一个像样的政府都没有,但为什么美国打胜了,清朝却打败了?老人家当即讲道:清朝失败,恰恰就败在这个统一集权的政府上了。为什么英国人打到南京,朝廷就急忙要签《江宁条约》?道光就是害怕断了他的漕粮。甲午战争也是这样,慈禧说你们主张打可以,但是不能让日本人打进北京,这就注定了战争失败的命运。随后戴老又讲了毛泽东的《论持久战》和中国抗日战争胜利的原因。戴老的答复如此之清晰、快速、洞明、雄辩、丰富和系统化,使我切身感受到一位史学大师学养的魅力和征服力。去年一位著名清史专家在会上感叹:“戴老师给我们的稿子改得好,他是整个清史都打通的,这方面的功力我还没有发现有人超过戴老师的。”而听他对美国独立战争细节的分析,读他近年出版的《经史札记》,更加对这位学贯中西、思辨深刻、学识渊博至深不可测的大史学家油生真诚心折和崇高敬意。

最让我难忘的,是戴老对我工作和写作上的鼓励和提挈。2016年9月,我读了1965年中宣部任命的清史编委会主任郭影秋先生的史料,写了篇《郭影秋对清史研究的贡献》的稿子呈送戴老,第二天便接到老人家给我的信:“故文章写的厚重、清晰,充满对郭校长的做人做事和治学精神的敬佩精神,对清史研究的后起之秀具有启发诱导力量,我非常赞成在《清史参考》上发表以表彰先贤,鼓励后进。”去年6月,我读完“通纪”9卷后,边学边记,写了读书体会,也提了些不成熟的修改意见。戴老看后,给通纪组负责人写了批语:“崔建飞主任通读通纪9卷后提出意见127条,皆切中弊害,对提高通纪质量甚有益处。希组内读后,进行修正,用完后存档。”我并没有统计提了多少条建议,这“127”的数字是戴老给统计出来的,这如何不让我这个草芥后辈感动不已?我深知自己是一名新兵,一个从头学起的学生,而戴老如此呵护,如此支持我的工作和学习,真乃人生弥足珍贵之最大荣幸哉!

《史记·孔子世家》有载:“颜渊喟然叹曰:‘仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能,既竭吾才。如有所立卓尔。虽欲从之,末由也已。’”戴老的道德文章和人格魅力,给我就这样一种“仰之弥高,钻之弥坚”的深切感受。晚生惭愧,年过五十尚不知天命,连颜子也是不可追的,惟愿一箪食,一瓢饮,追随戴老尽力做一点服务性工作,并终身不改其乐而已。