“新艺术”音乐中的对位艺术

——以菲利普·德·维特里的一首乐曲为例①

〔瑞士〕夏德维 著伍维曦 译

一、引论

一位要演绎“新艺术”时期多声部音乐的21世纪演唱者,一般来说需要借助现代学者的转译本,但后者往往会产生许多问题。

一方面,那些文本本身的问题不可避免地引发了有关合理性的质疑:

*关于谱面各声部的安排:从多声部音乐的谱面上看,视觉比听觉的作用更加优先,多声部音乐往往在第一个音符响起前就进入眼帘了;

*关于记谱:时值与节奏、每小节的拍号、新加小节线,如此多的细节,如果那些转译者不花大力气去加以解释,都会让那些看不到原始版本的读者无据可依;

*关于编订者所加入的变音(altérations):没有给出解释的变音,经不起认真分析,因为有关它们的各种建议并不一致,甚至在同一部作品中也不统一。

此外,还有一些外在的问题,涉及到如何在当时的音乐文化语境中正确地阅读和演绎作品;而在这方面,一位中世纪的歌手所接受的训练与今人可能是完全不同的。

二、菲利普·德·维特里作品一例

在此,我们选择了菲利普·德·维特里的一首乐曲来说明引论中提出的问题,这当然是考虑到这位被认为是重要的音乐论文《新艺术》(Arsnova,1322年左右)的作者所拥有极高的声誉。

这位法国作曲家、诗人和理论家生于1291年,卒于1361年。作为一位学识渊博、智力超群的文人和音乐家,他被同时代人视为独一无二的诗人(如彼得拉克在1351年的一封信中这样赞誉道),或音乐科学领域最著名的大师[这是14世纪哲学家雷欧·埃布欧斯(Leo Hebraeus)的说法]、或是最杰出的经文歌创作者[14世纪晚期诺曼底诗人加斯·德·拉比涅(Gace de la Buigne)如是说],以及是与纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut,1300-1377)齐名的最伟大的音乐家[同时代法国历史学家和诗人吉勒·勒缪依西(Gilles le Muisis)在1350年这样写道]。

在今日被归诸于其名下的14或15首经文歌中,我们选取了《于格、于格/诽谤大师》(Hugohugoprincepsinvidie)这一首,这首作品是为了反击某位叫“于格”的人——此人被菲利普·德·维特里认为是嫉贤妒能者、伪君子和骗子——以及那些在一个堕落的时代盛产的伪预言家。

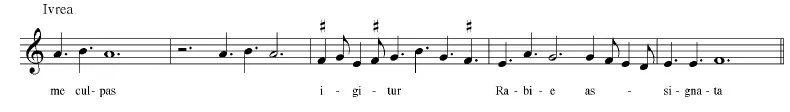

这首经文歌如今只被保存在两份原始手抄本中:一份是伊夫雷阿首府图书馆115号手抄本(Ivrea,Bibliothèque Capitulaire,manuscrit 115),另一份是康布雷市立图书馆1328号手抄本(Cambrai,Bibliothèque Municipale,manuscrit 1328)。经文歌声部(motetus)的歌词文本开始于“Hugo hugo princeps invidie”,第三声部(triplum)始于“Cum statua nabucodonosor”。在伊夫雷阿本中,固定声部(tenor)上有“Cum statua”字样的指示,而康布雷本则有“Magister invidie”的字样。而作为等节奏经文歌的旋律原型(克勒亚:color)不是现成的,几乎可以肯定是维特里本人创作的。

为了说明我们的研究意图,在此选择了这首经文歌的一份“琴鸟版”的现代转译本(以下简称为“转译本”)。[注]Leo Schrade,Polyphonic Music of the Fourteenth Century,volume I,Éditions de L’Oiseau-Lyre,Monaco,1974,pp.82-84.该卷包含《福韦尔传奇》(Roman de Fauvel),菲利普·德·维特里的作品以及14世纪法国的常规弥撒套曲(《图尔内弥撒》《图卢兹弥撒》和《巴塞罗那弥撒》)。该本以伊夫雷阿本为依据,很不幸地是没有注明任何包含在康布雷手抄本中的变化形态(这些变体十分重要,尽管有些磨损,但还是可以辨识的)。

1.谱面构建的问题

谱面的排列大量增加了经文歌声部的书写空间。事实上,转译本占用了三个页面,而原来的手抄本却只有一页。固定声部的可识别度被大大地压缩了:

*在手抄本中,固定声部大约占有12厘米长的空间。在“克勒亚”的三个句子中,节奏型是相同的,而反复的节奏型“塔列亚”(talea)一眼就可以看出来。在演唱这首经文歌时,固定声部的担当者会明确知道克勒亚反复的数量:他将一直反复,直到经文歌声部和第三声部完成它们的部分之时(经文歌声部还有三次克勒亚)。

*在转译本中,固定声部却出现在谱面的全部三个页面上。现代编订者使用大写字母和罗马数字来分别指示克勒亚与塔列亚:A I,II,III;BI,II,III;CI,II,III。我们还应该注意到,转译本的编订者没有给出任何解释。

2.记谱法的问题

在这首经文歌中还出现了四种层级的节拍时值中的三种[注]由于在固定声部的塔列亚中缺少最长音符(maxime)以及五个长音符的音组,使我们无法认定作品中运用了大长拍(maximodus)的完全和不完全形态。,这都是让·德·穆尔斯[注]见《音乐记谱艺术》(Notitia artis musicae)第二卷,第五到第八章(second livre,chapitres V à VII):Christian Meyer,Jean de Murs,Écrits sur la Musique,Sciences de la Musique,CNRS éditions,2000,pp.86-93。和菲利普·德·维特里[注]见《新艺术》(Ars nova)论文的第十五到第十八章(chapitres XV à XVIII):Gilbert Reaney,André Gilles et Jean Maillard,Philippi de Vitriaco,Ars nova,Corpus Scriptorum de Musica,American Institute of Musicologie,1964。pp.23-27为拉丁文本,pp.43-47为法文译本。本人的理论著作中提到过的:

·短音符(brève)是不完全的(不完全中拍,tempus imperfectum),因此等于两个倍短音符(semi-brève);

·倍短音符是完全的(大短拍,prolatio maior),因此等于三个微音符(minime)。

实际上,我们现今的节奏记谱体系无法找到一种数字标示精确对应上述三种节拍层级:需要某种三拍子的速度,这些拍子是二分的,同时又可能是三分的……这既不是我们熟悉的3/4拍,也不是9/8拍。编订者找到的解决途径是把经文歌声部和第三声部里的三种节拍重组为6/8拍,而把固定声部的一种节拍等于3/2拍。[注]为何是3/2的一拍,而不是6/8的三拍(如同其他两个声部那样)?而且编订者还在白色符头上加上了显然根本就不该有的附点!

3.变音的问题

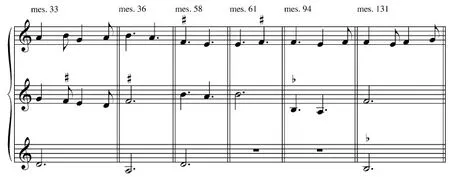

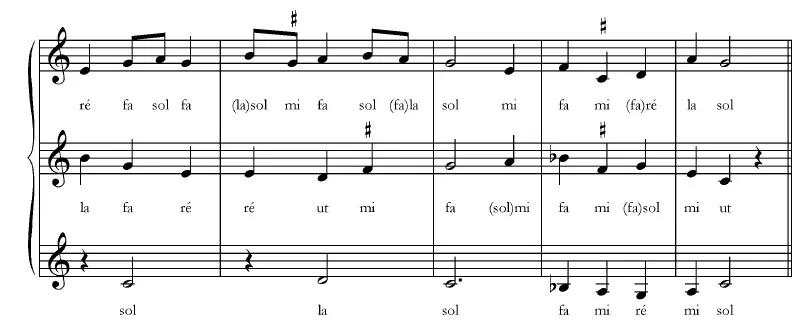

编订者一共加入了六处变音(每页两处):

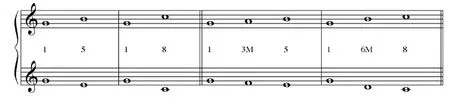

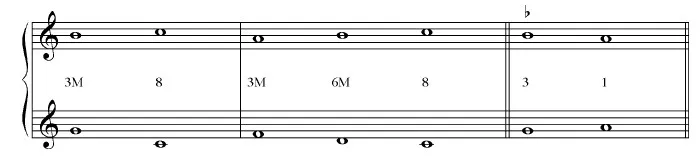

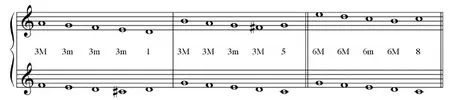

谱例1

对于随后的两处运用于第三声部的变音(58和61小节),音型的情形是一样的。

有些学生的英汉对比分析论文,明显表现出来带有个人的喜好和感情色彩,表现出贬低中国文化,赞扬英美国家文化的趋势。在论文写作过程中,不能客观分析与解释英汉文化和语言的异同。

在这一分析阶段,我们似乎可以探明编订者如此添加的意图了:当出现三全音时,需要升高较低的音,当出现“伪五度”的时候,则需要降低。仔细审视这一转译本后,我们看到这种诠释原则是行不通的,或者说,至少没有真正严格地被编订者贯彻下去:

谱例2

变音的缺席是否可以用没有不协和音程来加以解释?如果确乎如此,我们便可以重新提出我们的假设:诠释者应该在三全音或“伪五度”音程同时出现于声部之间时矫正之……

然而遗憾地是,这种解释又再次被转译本自身所推翻,因为编订者给出的第四个变音正是同时出现在经文歌声部的一个五度音程发生之后(见谱例1的61小节)。

三、对位的艺术

在审视了由转译谱所带来的问题之后,我们认为有必要换用一种方式来进行研究,那就是直接从原始手抄本(或真迹复印件)出发,同时结合中世纪“乐艺”(Ars musica)的实践指示[注]在中世纪盛期的文化中,音乐首先是一种知识体系(musica disciplina)。音乐学科在这种名目下参与对世界的认识。而在歌手和音乐家的双重影响下,音乐逐渐在几个世纪中蜕变成了对那些“经验人士”(gens d’expériences)不断更新的实践进行描述、组织和编码的技艺(ars musica)。Christian Meyer,Les traités de musique,Typologie des sources du Moyen ge occidental,Fasc.85,Brepols Turnhout-Belgium,2001,p.9.,以及唱名法、记谱法和对位法方面的教程中的论述。这种研究的目的,在于寻找一种与当时的音乐实践相对应的演绎方式,同时也有助于以一种恰当的、批评性和差异化的方式来理解、教授和诠释多声部作品。

一旦明确了文本所给予我们的限制后,我们就可以集中注意力于对位技术上了,我们将首先对让·德·穆尔斯[注]Ars contrapuncti,voir Christian Meyer,Jean de Murs,Écrits sur la musique,Sciences de la Musique,CNRS éditions,2000,pp.223-229.、彼得鲁斯[注]Compendium de discantu mensurabili,Johannes Wolf,Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14.Jahrhunderts,Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 15,1913-1914,pp.505-534.以及两位佚名作者的教程[注]贝克莱手抄本中的Tractatus secundus,voir Olivier B.Ellsworth,The Berkeley manuscript,University of Nebraska Press,Lincoln and London,1984,pp.110-119;De varietate et modo discantandi,Groningen,Bibliotheek der Rijksuniversiteit,incunabulum n°70。的内容做一归纳提炼,随后我们就可以用这些当时的理论来作为处理菲利普·德·维特里的经文歌的例子了[注]我们选择这四篇理论文献,是基于它们的清晰、准确性以及其中含有大量例证,而且覆盖了整个“新艺术”时期。穆尔斯和彼得鲁斯的论著代表了14世纪上半叶的理论状况,两位佚名作者的文章则产生于该世纪的下半叶。。

我们根据彼得鲁斯的引论(dispositio),将其论文分为三个章节:“简单狄斯康特”(discantus simplex)、“伪乐变音”(falsa musica)和“有量花音”(folres musicae mensurabilis)。

1.简单狄斯康特(discantus simplex)

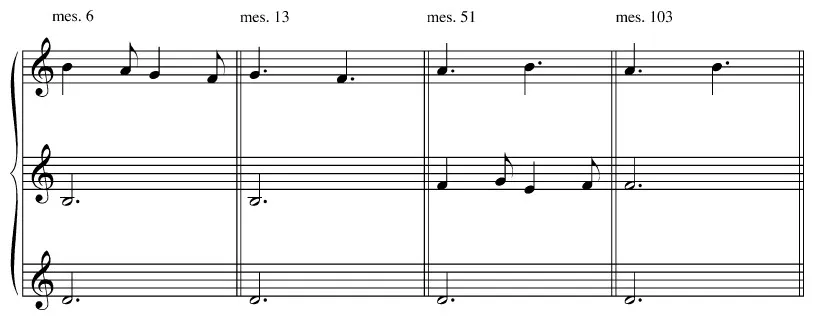

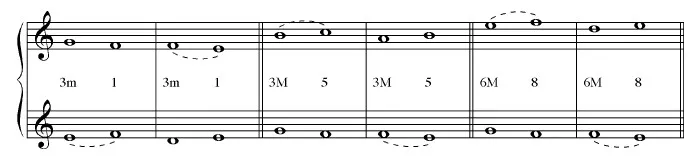

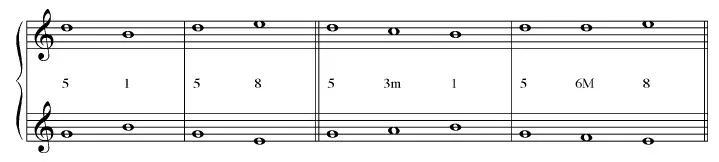

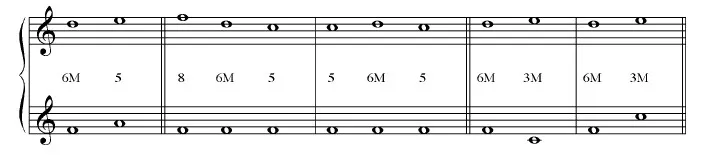

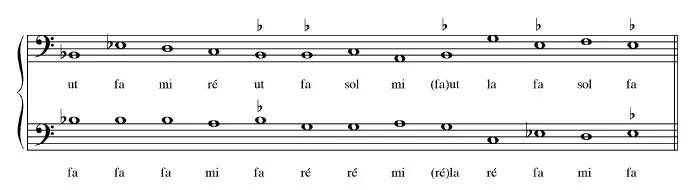

简单狄斯康特,或称简单对位[注]根据彼得鲁斯的说法,简单狄斯康特仅仅是“点与点”,或“音对音的关系”(nihil aliud est quam punctus contra punctum sive notula…contra aliam notulam)。,即基于完全协和音程(同度、五度和八度)和不完全协和音程(小三度、大三度和大六度)的多声部制作。每个完全协和音程都天然地要求后接(requirit post se naturaliter)一个不完全协和的音程(同度之后是小三度;五度之后是大三度;八度之后是大六度):

谱例3[注]谱例3至15中,有的来自Compendium de discantumensurabili和De varietate et modo discantandi。discantandi(有时为了便于展示说明的一致性,做了移位),有的是我们自己做的,涉及对让·德·穆尔斯或贝克莱手抄本的佚名作者的话语的说明。谱例3和4,请参见前引的Ars contrapuncti。

同样,每个不完全协和音程也天然地要求后接一个完全协和的音程(小三度、同度;大三度、五度;大六度、八度):

谱例4

需要注意的是,在一连串的联合与反向[注]反向奥尔加农的使用在11世纪晚期已被确认。当时的音乐家们称其为“狄斯康图斯”:因为奥尔加农的声部偏离了圣咏声部,不再与主声部保持严格的平行进行,而是与圣咏(cantus)相分离(dis)。的运动中,在两个声部(cantus声部或discantus声部)中的一个里,半音(用归多唱名法的概念,就是“mi-fa”或“fa-mi”)是始终存在的。

而很明显的是,为了造成丰富的效果(causa variationis),还可能存在其他进行:

a)一个完全协和音程可以后接另一个完全协和音程,但需之前的声部反向[注]尽管14世纪的理论文献似乎将连续的相似完全协和音程判定为不良,但作曲者们却一直这样运用。我们可以在维特里的这首经文歌那里找到许多例子(见转译本:固定声部和经文歌声部之间的26-27小节、27-28小节;固定声部与第三声部之间的21-22、24-25和36-37小节,等等)。;还可以后接一个不完全协和音程,不同于其天然属性所需要的那种,条件是后面的音程要遵循自然进行的规则;

谱例5[注]谱例5-9,见Compendium de discantu mensurabili,Johannes Wolf,Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14.Jahrhunderts,Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 15,1913-1914,pp.505-534;De varietate et modo discantandi,Groningen,Bibliotheek der Rijksuniversiteit,incunabulum n°70。.同度

谱例6.五度

谱例7.八度

b)小三度可以后接另一个协和音程(无论是完全还是不完全的),但在这种情形下,它必须被升高(sustinere,意为“支持”)以获得一个大三度[注]即:歌唱者看到的是一个小三度,但他必须矫正之,唱成大三度。!该规则有一个例外:当小三度后接一个五度、并且圣咏声部四度下行时则否(谱例8);

谱例8

c)当圣咏五度或大六度下行时,大三度可以后接一个八度,条件是后接的音程是自然的连续。如果大三度后接同度,它需要被降低(原文是deprimer,即“下降”)以获得一个小三度(谱例9)[注]即:歌唱者看到的是一个大三度,但他必须矫正之,唱成小三度。;

谱例9

d)当圣咏三度(无论大三还是小三)上行或保持原位时,大六度可以后接一个五度;而当圣咏四度下行或五度上行时,则须后接一个三度(谱例10)。

谱例10[注]Compendium de discantumensurabili,voir Johannes Wolf,Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14.Jahrhunderts,Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 15,1913-14;Tractatussecundus,voir Olivier B.Ellsworth,The Berkeley manuscript,University of Nebraska Press,Lincoln and London,1984,pp.110-119.

正如我们在上例中所见到的,声部进行基本以连续为主,音程没有超过五度。同时,我们也在教程中发现了有关声部走向的有趣特点,即由增、减或半音的音程所构成的进行:

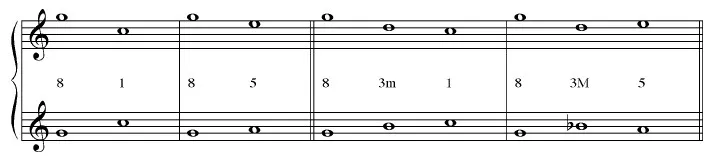

e)例如,我们可以在狄斯康特声部甚至圣咏声部中发现增四度或三全音(谱例11)!

谱例11[注]De varietate et modo discantandi,Groningen,Bibliotheek der Rijksuniversiteit,incunabulum n°70.

f)减四度和半音进行(谱例12)。

谱例12[注]De varietate et modo discantandi,Groningen,Bibliotheek der Rijksuniversiteit,incunabulum n°70,该例中第4小节可见前引Compendium de discantu mensurabili。有关半音问题,也可参见马切图斯·德·帕多瓦(Marchetus de Padua)的《音乐艺术完全宝鉴》(Lucidarium in arte musice plane)的第2和第5篇论文中的例子,该文献见于:Martin Gerbert,Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum,3 volumes,St.Blaise,Typis San-Blasianis,1784,reprint Hildesheim,Olms,1963。

还有一个特点是几个不完全协和音程的进行:最多连续四个三度或四个六度。在三度的情形中,总是混用大三度和小三度,而小三度须遵循自然连续规则。在六度的情形中,我们所见到的似乎都是小六度,一般作为导向协和状态的不协和过渡句。然而,这之中的最后一个六度总是大六度,并且解决到一个八度。

g)平行三度与平行六度(谱例13)。

谱例13[注]Ars contrapuncti,voir Christian Meyer,Jean de Murs,Écrits sur la musique,Sciences de la Musique,CNRS éditions,2000,pp.223-229;Tractatus secundus,voir Olivier B.Ellsworth,The Berkeley manuscript,University of Nebraska Press,Lincoln and London,1984,pp.110-119.

2.伪音问题(falsa musica)

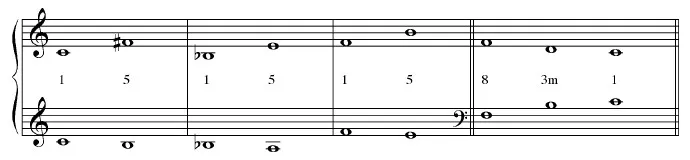

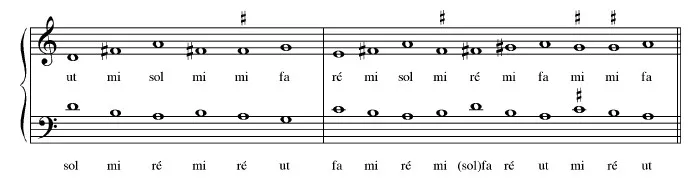

还必须理解的是,对于中世纪的演唱者而言,伪音并不是一种确切的变化(不是我们现在人想象的那样,是让我们升高或降低一个乐音的有精确音高的音符),而是一种在习惯的位置之上或之下的可移位的六声音阶(hexacorde),正如我们在下面两个例子中所见到的那样(谱例14与15):

1)“Bmi”上的伪音需唱“ut”,直到“Gsolréut”唱“la”[注]这是中世纪音乐理论家在描述“归多唱名法”中各个音名与其可能对应的唱名的通用说法,“Bmi”即意味着“B”这个固定音位在归多体系中需唱“mi”;“Gsolréut”则意味着“G”这个固定音位在归多体系中可以唱“sol,re,ut”(“ut”是中世纪唱名,后来被“do”替代),这种一个音名对应若干个唱名的系统,是进行音高移位的关键。归多教学法的全部音位与唱名对应关系在11-12世纪的教材中常用俗称的“归多手”(main guidonienne)来形象地指示。——译注(“falsa musica in Bmi dicendo ut usque ad Gsolreut dicendo la”):

谱例14[注]Compendium de discantu mensurabili,voir Johannes Wolf,Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14.Jahrhunderts,Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 15,1913-14.

谱例15[注]同注。根据沃尔夫(J.Wolf)的意见,手抄本在此处似有脱漏,在该例的第二部分,固定声部的头七个音似乎难于释读。

为了能够唱出“狄斯康特”声部和圣咏声部的结束处(见上例中标出的唱名),就需要将第二组六声音阶(本来C、D、E、F、G、a这组音名要唱成“ut、ré、mi、fa、sol、la”)移低一个全音的位置,这样也就从bB开始,至G结束了。而在狄斯康特声部乐句的当中,需要更换六声音阶,因为我们已经低于“ut”了。这里就必须进行一个“移位”(mutatio),也就是说在某一个至少容纳了两个唱名的音名(clavis)上,将一个唱名(vox)换成另一个(在谱例14中,将“ut”换成了“fa”,而在狄斯康特声部中,把bB上的“fa”换成了“ut”,而圣咏声部中G上的“ré”换成了“la”)。

在bB上唱“fa”,就意味着开始了一个低于Γ的F上的六声音阶,也就是说要将第一组六声音阶移低一个全音[注]根据贝克莱手抄本的佚名作者的意见,这组六声音阶“从技术角度讲”(secundum artem),是正声(musica recta)的一部分,但“在实用角度上”(secundum usum)却不是。。

在谱例15中,狄斯康特声部将第五组六声音阶比惯用的音位(csolfaut)先移高了一个全音,随后又移高了两个全音(大三度)。[注]根据理论家们的意见,在此除了以全音在惯常音位上、下移动外,不能再有别的移位。但同时在音乐手抄本和涉及对位的理论教程中(例如在谱例15或前引De varietate et modo discantandi中),也可以发现许多#G、#d、#g和#dd,表明在C、G、c和g上移高了两个全音。

3.“有量花音”(flores musicae mensurabilis)

“正如我们在夏日里看见树荣花发一样,所有的狄斯康特也被有量音乐之花所装饰萦绕”[注]Compendium de discantu mensurabili,Johannes Wolf,Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14.Jahrhunderts,Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 15,1913-14.(“Sicut videmus arborem tempore aestatis adornatam et decoratam floribus…sicomnis discantus de floribus musicae mensurabilis adornatur et etiam decoratur”)。彼得鲁斯如是描述“有量花音”,后者也被称为“减值音”(diminutions),因为它将简单狄斯康特中较大时值的音符分割变小,在协和音程外使得所有不协和音程的运用成为可能。他还介绍了12种用来测量狄斯康特中的装饰音的时值的模式或手法(modos seu maneries),分别建立在完全和不完全长拍(modus perfectus与modus imperfectus)、完全和不完全中拍(tempus perfectum与tempus imperfectum)以及大、小短拍(prolatio maior与prolatio minor)的层级之中。

这最后的一章主要涉及有量音乐的记谱。

四、对菲利普·德·维特里的经文歌的观察

我们现在来看这种对位艺术应用于实践的例子。

1.第一个应用

让我们话归正传,从“琴鸟版”转译本的固定声部开始。正如我们在上面已经提到过的,音高型(color)等于节奏型(talea)的三倍,即反复三次来完成经文歌。

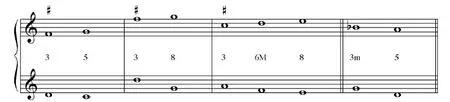

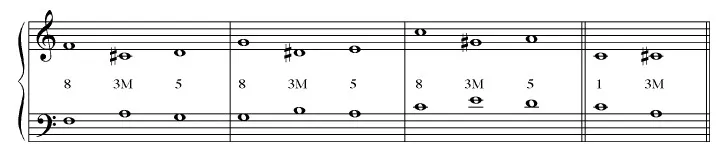

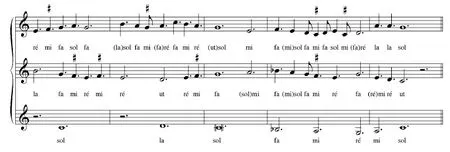

谱例16[注]为了与谱例17中的归多唱名法进行对比,我们在该例中加入了现代的唱名。

运用唱名法:

谱例17

2.第二个应用

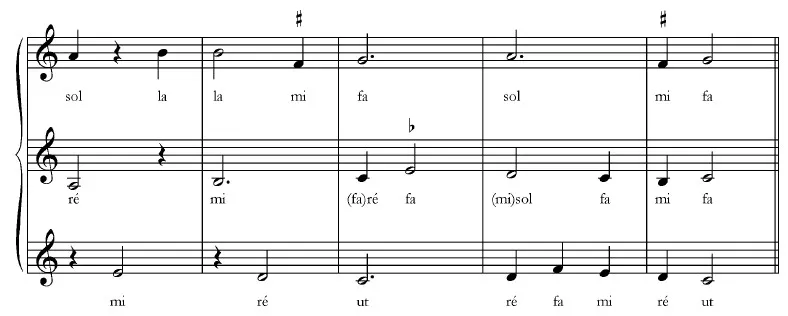

这首经文歌的开头(固定声部的第一次节奏型)将为我们展示第二个应用的例证。为了演唱简单狄斯康特,我们加入了必要的变音,以及相对应的六声音阶中的唱名,如谱例18所示[注]我们在此处给出了一个3x6/8的节拍的转译,同时保留了小节线,以便简化分析工作,并利于读者理解。谱例21—24也从此法。:

谱例18

我们首先来听一下固定声部与经文歌声部之间的简单狄斯康特。我们听到的是一个五度,随即是一个小三度,后者解决到同度(参见谱例6的第三小节)。该同度后接一个大三度,后者应当被降低以达到随后的同度(参见谱例9,第3小节)。然后,我们又听到了三个连续的三度,其中最后一个(为小三度)解决到了同度(见谱例13,第1小节)。

第三声部的整个乐句都在一个伪音的六声音阶上唱出,即将唱本位音的第五组六声音阶移高一个全音,在“dlasolré”上唱“ut”(请见谱例15)。

为了更清晰地说明,我们将谱例18的简单狄斯康特再用更简明的3/4拍加以表示:

谱例19

这样以来,所有的对位法则都得到了尊重,而且我们还由此发现了真正有趣的声响(尤其是在be出现的那一刻)……

而有量音乐之花则使我们感受到了彼得鲁斯所描写的不协和音。我们可以在第三声部和最低的声部之间发现一个小七度、两个小六度、两个三全音和一个大七度(请见谱例18)[注]将归多唱名法运用到“新艺术”音乐中,可以让我们发现一种非常有用的、并且几乎是无处不在的终止旋律程式:“sol-mi-fa”,完全可以与装饰音联用(见谱例18:经文歌声部,4—5小节,第三声部,2—3小节和4—5小节;谱例19:经文歌声部和第三声部,4—5小节;谱例20:第三声部,第2及3—4小节等等)。莫非这个程式有可能是起源于“唱名法”这个拉丁文词(sol-mi-satio)?。

3.第三个应用

出于多样化的需求(causa variationis),我们先介绍第三个简单狄斯康特形式的应用例子(固定声部的第五次节奏型,请见转译本,61-75小节):

谱例20[注]第三声部在该例之前已经在唱伪音了,理由是它没有在本位音的第五组六声音阶唱第一小节。

在我们仔细检查细节之前,我们便能一眼发现1-2小节固定声部和第三声部之间的大六度进行到五度,而固定声部保持原位的情况(见谱例10,2-3小节);而在第4小节,经文歌声部和第三声部之间,则可以发现减四度的旋律音程(见谱例12,1-3小节)。

谱例21展示了含有有量花音的同一个片段:

谱例21

我们需要注意的是伪音的用法:在“dlasoré”上,是“elami”(见谱例15)和“alamiré”(在第三声部的第4小节),以及对不协和音的使用:四度、三全音、小七度、大二度和大七度。

五、伊夫雷阿手抄本/康布雷手抄本

我们将通过对康布雷手抄本中的某处异文的分析来结束这篇文章。这处异文出现在固定声部的第六次节奏型上(见转译本,76-90小节):

谱例22[注]我们把伊夫雷阿和康布雷二本并置在一起,这样更便于读者比较。

在我们看到康布雷手抄本之前,我们解决经文歌声部的f的问题:这里与固定声部之间形成了一个七度(见谱例22,伊夫雷阿本的第3小节,第一拍),是认为似乎是一个大六度a-#f(本来应该出现在第二小节的)向八度G-g的移动。这可能也是我们为什么把经文歌声部唱成伪音之故(“dlasolré”上的“ut”)。不过我们还须注意一个细节:在第二小节的第一拍上(固定声部和经文歌声部上出现了休止,第三声部则被保持),我们还是有一种音响上缺失的空虚感。而康布雷手抄本却将这处空白填满了……这让人一下子觉得豁然开朗了:

谱例23

谱例24

b.随后是对位。康布雷本经文歌声部的#f与固定声部的a和第三声部的有量花音几乎是丝丝入扣地同时进入(见谱例22康布雷本的第2小节)。

c.最后,康布雷手抄本的变音形态(谱例22第4小节,第三声部的b)表明,如果固定声部的b的存在是需要的,其位置应该低一个八度(见谱例17的14小节)。

康布雷本与伊夫雷阿本存在大约12处不同:既有文本方面的,也有节奏和变音方面的。我们只能遗憾“琴鸟版”现代转译本缺乏对这些不同之处的反映。

五、结语

如果说“琴鸟版”的转译本给我们提供了研究“新艺术”音乐之便利的话(尤其是使读者花费更少的时间就能获取相关信息),它却并没有为我们提供理解和诠释这种乐曲的诀窍。这种谱面的布置当然可以使我们的双眼顺时逐小节地看到多声音乐,但却无助于一位21世纪的演唱者努力去听多声音乐,而这种努力对表演此类音乐来说是何其重要(14世纪原始材料欠缺谱面建构恰恰意味着:在当时,多声部不是用来看的,而是在聆听中去发现的)。

为了重新找回与中世纪的演唱者相似的实践方式,今天的音乐家应该努力在眼睛和耳朵的作用之间达至一种平衡:当然,视觉上的音乐线条依然存在,但这线条应该根据听觉捕捉到的旋律与对位的关系产生变化。在此种情形下,固定声部也将找回它最初的角色[注]当时的作曲家正是通过或围绕固定声部来构造其作品的……。歌唱者应该将其全部的注意力和听辨力贯注到固定声部的旋律运动中(或者是经文歌声部——如果它位于固定声部之下的话),他应该随时准备变换六声音阶或对其移位,随时可能唱伪音,目的便是为了实现简单狄斯康特的音程连接。

一旦直接从原始资料着手进行工作,歌唱者便可以将自己的理念运用到演绎上。现代版本的编订者有时候会对一首乐曲的节奏做出有争议的阐释,比如草率地决定中拍到底是完全的,还是不完全的。从“古艺术”向“新艺术”过渡,带有某些14世纪初的音乐家们的人为改变,这种改变与“短-长”节奏的自然属性相悖(这个属性来源于生命的初始,在其后的岁月中逐渐淡薄)。时值体系从弗朗哥的理论(1/3-2/3)转变为“新艺术”的理论(2/3-1/3),而且还伴随着不完全中拍的出现——这使得歌唱者可以将倍短音符均分为两份:1/2-1/2。对于所有的古老记谱法来说,应该由歌唱者来诠释这种变化,而不是由编订者固化它的书面形式(用现代记谱法不可避免地会出现这种情况)。事实上,一些音符的音高(如褶间音:Plique)是无法用记谱法固定的,只能由音乐家们以自己的本事来理解和诠释。

而对于14世纪的音乐手抄本中缺少变音的问题,我们的这一研究也仅仅是探索了某种可能性,这种研究未来可能会延伸至“新艺术”时期之前和之后的更广阔的时间范围。而我们在此要提出的问题是:

·这种音乐实践的有效期是从何时到何时?

·作曲者在何种程度上受制于简单狄斯康特的规则?

将乐谱资料与理论文献进行对证的工作,将使我们有可能触及到这种对位艺术的最终边界。可以肯定的是,路还很漫长而遥远……

译者附言:本文在翻译过程中,得到原作者、瑞士日内瓦音乐学院夏德维教授的指导;在译文的修订过程中,得到中央音乐学院温永红译审的帮助,在此谨表感谢!