被凝视的花朵

——陈其钢《蝶恋花》中的女性性别刻板印象修辞

何 弦

我们教女孩们懂得羞耻……于是,女孩长成了不能诉说自己欲望的女人,长成了让自己保持缄默的女人,长成了不能说出自己的真实想法的女人。最糟糕的是——她们长成了把这些伪装变成艺术形式的女人。

——希马曼达·恩戈齐·阿迪奇*参见Chimamanda Ngozi Adichie,TED talk:“We should all be feminists”,https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc,检索于2018年6月7日。

一、引:性别视角的融合……吗?

自2002年在巴黎首演至2016年,法籍华人作曲家陈其钢的协奏组曲《蝶恋花》*Qigang Chen:Iris Dévoilée:Concerted Suite for Grand Orchestra,Three Female Voices,and Three Traditional Chinese Instruments,Paris:G.Billaudot,2006.本文所参照、使用之谱例均来自此版本。已在国内外演出近百场,*宋戚:《音乐中的性别建构——评陈其钢〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2016年,第7期,第15页。2003年发行的专辑《陈其钢:〈蝶恋花〉〈逝去的时光〉〈五行〉》*Qigang Chen:Iris Dévoilée;Reflet D’un Temps Disparu;Wu Xing,Virgin Classics,2003.本文所参照之录音均为此版本。亦被《留声机》(Gramophone)杂志评为当年4月的十佳唱片,[注]刘畅:《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第5页。这无疑标志着作品取得的巨大成功和其持久的生命力。国内外众多乐评人在文章中对这部作品也不吝赞美,如连宪升在其2002年的乐评中认为作曲家“熔铸了一个生动而富于戏剧性张力的音乐结构”;[注]连宪升:《女人礼赞——聆陈其钢新作“蝶恋花”有感》,《爱乐》,2002年3月号。金湘在其2003年的文章中特别指出作曲家对心理刻画的成功;[注]金湘:《〈蝶恋花〉开,香飘中外;铿锵〈五行〉,声透古今——陈其钢其人其乐纵横谈》,《人民音乐》,2003年,第1期,第11页。明言在其2006年的文章中提到了这部作品中“音响层面的丰富性、思想层面的深刻性、戏剧层面的冲突性”;[注]明言:《人声历程的感慨与关怀——陈其钢〈蝶恋花〉听觉解读》,《中央音乐学院学报》,2006年,第2期,第116页。雨果·谢利(Hugo Shirley)在2015年这部作品的英国逍遥音乐会(The Proms)首演之后评论道“陈是一个配器大师,他创造出了适度的感官诱惑和微妙斑斓的色彩”。[注]Hugo Shirley,“Prom15,Prokofiev,Qigang Chen & Rachmaninov,Review:‘Beguiling’”,The Telegraph,30 July,2015.https://www.telegraph.co.uk/culture/music/proms/11770347/Proms-2015-Prom-15-Prokofiev-Qigang-Chen-and-Rachmaninov-review-beguiling.html,检索于2018年5月29日.

作曲家在众多场合谈及这部作品之时,总会明确指出这部作品的表现对象是女性。[注]可参见陈其钢:《我怎样创作〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2002年,第5期,第18—19页;陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第22—25页。于是,这部性别指向如此明显的作品引发了学者们从性别研究的角度探讨其价值。明言认为“陈其钢就具备男性的体魄和女性的细腻、敏感。可以说,作为艺术家的陈其钢本身,就是男女性别的复合体”。[注]明言:《人声历程的感慨与关怀——陈其钢〈蝶恋花〉听觉解读》,《中央音乐学院学报》,2006年,第2期,第116页。张斌在其2012年的硕士论文《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》中认为,“《蝶恋花》从标题到主题内涵都表现了丰富的女性意识”,一方面代表了传统女性气质,另一方面也“代表了一种充满人性关怀的女性主体意识,这恰恰体现了女性个体生命经历的丰富性与真实的情感体验”,并认为作曲家正是站在人性的高度去体会了女性的意识,从而使自己的作品“既包含性别又超越性别”。[注]张斌:《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2012年,第19页。刘畅在其2015年的硕士论文《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》中提到,这部作品填补了一个巨大的历史空白——即“以‘女性意识’作为创作主体的中国当代严肃音乐作品寥寥无几,出现了历史性的断层”。[注]刘畅:《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第2页。宋戚在其2016年《音乐中的性别建构——评陈其钢〈蝶恋花〉》一文中认为这部作品是以音乐从事女性主义“她者”话语权的表达,是作曲家用音乐建构起自己对女性的生命体验过程,是男性“主位”思维与女性“客位”特质的统一。[注]宋戚:《音乐中的性别建构——评陈其钢〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2016年,第7期,第15页。宋更高度评价“该作除了凸显女性在音乐文化中应有的地位外,更为女性主义、性别主义与音乐认同之间的沟通提供了新的方向。”[注]同注,第17页。

几位作者不约而同地褒扬作曲家以男性的身份在作品中达成了对女性意识的认同,这种悬置作曲家个人的性别,转而从更高的“人性”角度来探讨作品中性别意识的做法,也遥遥呼应着姚亚平在评价柏辽兹《幻想交响曲》时所提出的“双性同体”概念——即男性作曲家在描写女性的同时,也是在对他的自我心理矛盾进行投射。[注]姚亚平:《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》,中央音乐学院出版社,2015年,第80—81页,同见第82—93页。然而,几位作者在解读《蝶恋花》时,似乎又都不约而同地稍稍偏离了作曲家本人曾反复强调的创作态度——“它表现‘我’对女人世界的看法”[注]陈其钢:《我怎样创作〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2002年,第5期,第18页。“它表现了男人眼中的女人,具体地说是我想象中的女人”[注]陈其钢、阳光(Sunshine)、程玉扬:《陈其钢:多少音符能说清女人》,《北京纪事》,2002年,第Z5期,第23页。“反正是男人对女人的一种感受,不应该是女人对女人的感受”。[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页。其实,这与几位作者的解读并无根本矛盾——创作过程中对性别意识的转化融合大可以发生在创作者本人也难以察觉的潜意识层面;本文更无意将作曲家对作品的解释权奉为圣旨。但作曲家自己对作品的表述无疑是很好的出发点,因此本文将从此处切入作品,并观察作品中突出的风格特征,再联系起性别研究中的关键概念——性别刻板印象(gender stereotype),就其文化内涵对这部已经成为新经典的中国现代音乐作品做出进一步阐释。

二、性别刻板印象:花,或女性气质

在谈及《蝶恋花》的标题时,陈说这部作品的法文标题和中文标题并不相同。[注]同注。法语标题“IrisDévoilée”中的“iris”一词可以指虹、鸢尾花或女性的名字。法语标题中的虹、鸢尾、名字,或中文标题中的“花”,全都隐喻着作曲家在作品中最核心的描写对象——女性。他又提到,这首作品表现的是他想象中的女人,九个乐章——纯洁、羞涩、放荡、敏感、温柔、嫉妒、多愁善感、歇斯底里、情欲——分别用来表现女人的九种性格或九个方面。陈同时也提到,仅仅九个方面,还远远不够表达女人的丰富性,要“上百个”才行。[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页;陈其钢、阳光(Sunshine)、程玉扬:《陈其钢:多少音符能说清女人》,《北京纪事》,2002年,第Z5期,第23页。但不管“九个”还是“上百个”,作曲家数次强调他在作品中描绘的这些特质专属于女性,而非男性:“温柔应该是女性最有代表性的特质”“女性的嫉妒和男性不一样”“女人要歇斯底里起来比男人厉害,而且这种性格在女人身上体现得比男人要多,要充分”等。[注]参见陈其钢对每个乐章的描述,陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24—25页。因此,即便作曲家强调女性有着极其丰富的特质,这仍是一种以性别为界线来划分的、带有本质主义倾向的刻板印象。如果要对《蝶恋花》中的女性形象做进一步的文化阐释,首先需要了解的便是性别刻板印象,及环绕在其周围的性别权力建制。

1.性别刻板印象及其权力建制

女权主义[注]本文中“女权主义”(feminism)一词同“女性主义”,二者仅翻译方式不同。理论认为,所谓男性气质(masculinity)或女性气质(femininity)并不产生于生物学层面,它们是在文化层面上被建构出来的一整套体系,与具有生物属性的第一、第二性征并无本质上的联系。[注]关于这一话题,请参见凯特·米利特(Kate Millett)《性的政治》(Sexual Politics)第二章中关于生物学层面的性别与性别气质之间关系的讨论。参见Kate Millett,Sexual Politics,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2000,pp.26-33;同见Deborah L.Rhode,“Culture Establishes Gender Roles”,Male/Female Roles:Opposing Viewpoints,San Diego,California:Greenhaven Press,Inc.,2000,pp.21-24;及Ruth A.Wienclaw,“Gender Differences:Biology & Culture”,in Sociology Reference Guide:Gender Roles & Equality,Pasadena,California,Hackensack,New Jersey:Salem Press,2011,pp.17-18;及莫尼克·威蒂格:《女人不是天生的》,李银河主编《妇女:最漫长的革命》,北京:中国妇女出版社,2000年,第33—42页。这一体系强调两性之间稳定的、固化的、对立的行为举止及其社会意义,因此也可以被称作性别刻板印象。[注]佟新:《社会性别研究导论:两性不平等的社会机制分析》,北京:北京大学出版社,2005年,第22—23页。同见鲁斯·A.维恩克(Ruth A.Wienclaw)劳对性别刻板印象的定义:“从文化上定义的,预期的态度和行为模式,被认为适合于两种社会性别的其中之一”,参见Ruth A.Wienclaw,“Gender Differences:Biology & Culture”,in Sociology Reference Guide:Gender Roles & Equality,Pasadena,California,Hackensack,New Jersey:Salem Press,2011,p.16。虽然不同时间、不同地域、不同族群中的性别刻板印象常有很大差别,不应一概而论,但在男权制的(patriarchal)社会中,仍可以就此发现一些明显可见的共性。佟新在其《社会性别研究导论》中认为,女性气质固有的三个成分是其一“与家庭或关系相关的一切”,其二“温柔,爱整洁,依赖男性”,以及其三“一切与男性气质相对立的特征”。因此女人味儿总是与羞涩、腼腆、胆小、多愁善感、温柔,以及性活动中被动联系在一起。”[注]佟新:《社会性别研究导论:两性不平等的社会机制分析》,北京:北京大学出版社,2005年,第22页。在非学术书籍中,这样的刻板印象同样可见端倪。例如在1978年出版的《英语同义词词典》中,“女性的、阴性的”(feminine)一词就被等同于柔软的、精致的、温和的、驯服的、顺从的、淑女的、高雅的等等。[注]J.I.Rodale,Laurence Urdang,Nancy LaRoche,ed.,The Synonym Finder,Emmaus,Pa.:Rodale Press,1978,p.404.在同一本词典中,“男性的”(masculine)一词被等同于强壮的、健康的、粗野的、有力的、结实的、坚定的、精力充沛的、强大的、勇敢的、英雄性的等等,p.709。

与性别刻板印象这一心理范畴相对应的社会范畴则是性别角色(gender roles),性别角色强调两性的社会分工,即仅按照人们的生理性别,将某些特定的社会责任和权利分别交给男性或女性,以此形成一系列的制度安排,并适应基本的男权制惯例。[注]参照佟新:《社会性别研究导论:两性不平等的社会机制分析》,北京:北京大学出版社,2005年,第25页;以及米利特《性的政治》,参见Kate Millett,Sexual Politics,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2000,p.26。但仅以附着于生理性别之上的刻板印象为准绳,而非以个体的能力与才智来进行社会分工,造成了广泛的性别权力不平等。例如“男主外、女主内”的观念,即按照性别刻板印象,将女性的性别角色绑定于家庭之中,使其承担诸如操持家务、抚养后代、照料家庭成员生活起居等责任,同时认定男性应该外出工作、从事生产并勇于竞争。如此看来,男权社会中性别刻板印象/性别角色的建制,实际上具有明显的政治功能。它将两性关系与一系列相对的二元化概念(如主动—被动、力量—温顺、事业—家庭等等)对应起来,从而实现男性的优越地位与女性的低下地位,并进一步通过这种权力上的不平等来维护男性对女性的统治以及女性对男性的服从关系。[注]米利特在《性的政治》中提到“……性别角色……为两性制定了一套互相协调、高度精致的行为、姿态和态度的规范。就社会活动而言,性别角色指派女性从事家务、照料幼儿,而其他人类的成就、利好、抱负则被指派给男性。被分配给女性的有限角色倾向于将她困于生物体验的水准。因此,几乎所有可以被描述为真正的人类而非动物性的活动……都被留给了男性。当然,这种分配反过来又决定了两性的地位。……被赋予较高地位的人倾向于担任统治者的角色,这在很大程度上因为他们首先被鼓励去建立支配性的气质”,参见Kate Millett,Sexual Politics,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2000,p.26。因此,女权主义的一个根本论点,即在男权的社会秩序之下,女性是受到压迫的,这一社会秩序的主要特征便是男性支配女性。[注]参见Marilyn Frye,“Oppression”,in Gender Basics:Feminist Perspectives on Women and Men,edited by Anne Minas,Austrilia;Canada;Mexico;Singapore;Spain;United Kingdom;United States:Wadsworth,2000,p.10;同参见Moya Lloyd,“Chapter 4:Power,Politics,Domination,and Oppression”in The Oxford Handbook of Gender and Politics,edited by Georgina Waylen,Karen Celis,Johanna Kantola and S.Laurel Weldon,Oxford:Oxford University Press,2013,p.115。

这样的性别权力建制中包含着固有的性别偏见(sexism)。[注]“Sexism”一词也可译作性别歧视,但基于本文接下来要讨论的这一概念中的矛盾性,笔者选择了负面色彩稍淡的“性别偏见”这一翻译。彼得·格里克(Peter Glick)和苏珊·T.费斯克(Susan T.Fiske)在1996年的文章中提出了“矛盾性别偏见”(“Ambivalent Sexism”)理论:

我们将性别偏见视为多维度的建构,其中包含了两类性别偏见态度:敌意的性别偏见(hostile sexism)和善意的性别偏见(benevolent sexism)。“敌意的性别偏见”勿需多言……我们将“善意的性别偏见”定义为关于女性的某一类态度,这类态度以刻板印象看待女性,将她们放入受限制的角色之中,但这些刻板印象和角色的感觉基调……从主观上来说是正面的,据其得出的行为通常也被归类为符合社会道德标准或是寻求亲密关系……[注]Peter Glick,Susan T.Fiske,“The Ambivalent Sexism Inventory:Differentiating Hostile and Benevolent Sexism”,Journal of Personality and Social Psychology,1996,Vol.70,No.3,p.491.此段引文由本文作者翻译。关于“矛盾性别偏见”理论,同参Glick and Fiske,“Hostile and Benevolent Sexism:Measuring Ambivalent Sexist Attitudes toward Women”,Psychology of Women Quarterly,21(1997),pp.119-135;Glick and Fiske,“Ambivalent Sexism Revisited”,Psychology of Women Quarterly,2011 Sep.,Vol.35(3),pp.530-535。

他们认为,即使善意的性别偏见让人产生对女性的正面印象,其形成基础仍然是传统的性别刻板印象和男性的统治地位。即使感知者(perceiver)所抱有的性别偏见是善意的,仍有可能给接受者(recipient)带来困扰。比如一位男性评价他的女性合作者看起来非常“可爱”(“cute”),即使这是善意的,这也可能会让她认为自己的专业性没有得到严肃对待。[注]Glick and Fiske,“The Ambivalent Sexism Inventory”,Journal of Personality and Social Psychology,1996,Vol.70,No.3,p.492.

既然有性别刻板印象/性别角色/性别偏见这类界限(confinement)式的范畴,便有违反这一界限的越界行为(transgression)。[注]“Transgression”一词也可翻译为出位、违反、犯规、逸出、侵犯等。这些“越界”往往会被污名化,并遭到进一步的歧视。而这些被污名化的行为/气质,反过来又会被贴上特有的性别标签,成为新的性别刻板印象,并造成新的、敌意的性别偏见。例如具有博士学位的女性被描述为“第三种性别”、在感情或性生活上较为活跃的女性被描述为“荡妇”、个性较为强硬的女性被描述为“悍妇”等等。

2.《蝶恋花》中的女性刻板印象修辞

回到《蝶恋花》。虽然九个乐章尝试着从多元角度描绘女性,但创作者潜意识中的女性刻板印象仍然贯穿始终。它们有的引起或善意、或敌意的性别偏见,如纯洁、敏感,有的则是越界之后再复产生的女性刻板印象,如放荡、歇斯底里。当然,仅仅为作品赋予语义标签是不够的,作曲家也同样用高超、敏锐的音乐技法描绘了这些特质,从音乐风格上确立了这一修辞。

第一乐章“纯洁”的法文标题“ingénue”指戏剧或文学中的一种角色类型,即天真纯洁的少女,她们通常与美丽、善良、温柔、甜美、无知、需要保护等女性气质绑定在一起,[注]参见“ingénue”,in The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance,http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746-e-1903?rskey=ExsSoL&result=1;Elizabeth L.Silver,“The Death of the Ingénue,”The Millions,August 19,2013,https://themillions.com/2013/08/the-death-of-the-ingenue.html.均检索于2018年5月26日。这其中充满了典型的针对女性的善意性别偏见。乐章中,作曲家用女声规定乐章中主角的性别,用悦耳的整体听觉效果呼应善意的偏见以及“ingénue”的整体印象,再用各种风格手段突出“纯真”这一表现内涵,完成对标题中刻板印象的塑造。

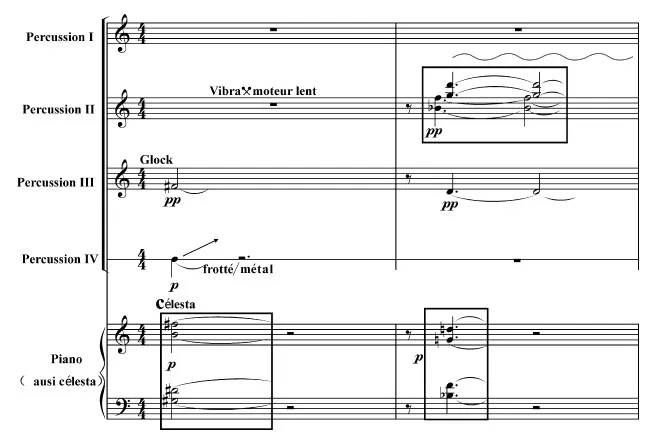

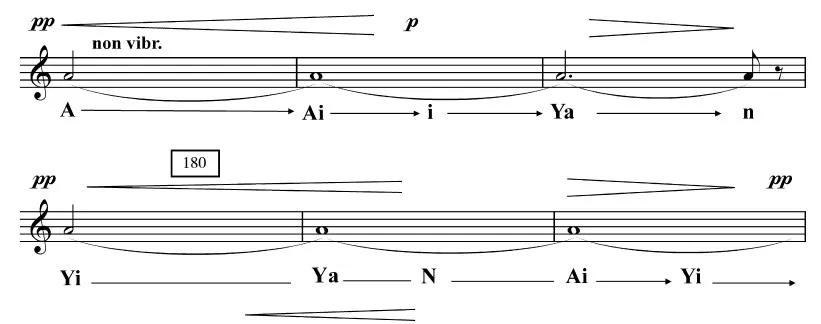

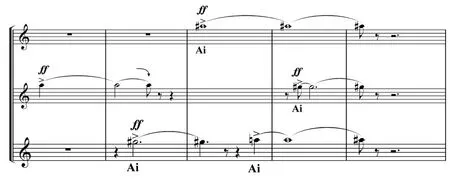

谱例1.第一乐章“纯洁”,第1—2小节。打击乐和钢琴声部的五度纵向叠置。

乐章开篇最突出的风格特征便是纯五度的纵向叠置(谱例1)。这种叠置以持续的长音贯穿整个乐章,为稍后出现的人声和琵琶铺下了和声背景(如第1—5、9—17小节弦乐声部的持续长音等)。“平行五度”虽被西方传统功能和声所排斥,却大量出现在德彪西等人的印象主义作品中。在“纯洁”中,它独特的空旷感(“空五度”)恰好能够营造出一种空无一物的纯真感,其表现内涵与标题高度契合。第二处与此内涵相应的音乐特征来自第1女高音的吟唱。作曲家提到,在排练过程中,他会对女高音如何演唱有所要求,特别是某些部分要求不用颤音。[注]陈其钢:《我怎样创作〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2002年,第5期,第18、19页。第一乐章中第1女高音的声乐部分全部使用无实意的“啊”字唱出长长的持续音(第11—14、15—18、29—32小节),从录音听来,除了乐章最末由作曲家明确标出的颤音(第44—46小节)之外,乐章中其他声乐部分均无颤音。这种唱腔通过刻意回避颤音、模仿童声演唱制造出一种纯真感,再次与乐章标题契合。最后,如作曲家所说:“在这里琵琶就是纯洁”,[注]同注,第19页。此乐章中对琵琶的使用,也以“空”这一内涵呼应着标题中的纯真。作曲家在乐队较为纤薄的织体之上让琵琶拨奏出带有“虚空”之感的泛音(如第9—11、13—14、33—35小节);琵琶的单音拨奏,以及琵琶与其他乐器的互动(如第22—27小节),以类似“点彩派”(pointilism)的风格,制造出颇具空间感的空旷意境;在乐队中长长的持续音交接的空隙,其他乐器和人声全部停止,独留琵琶单音的拨奏(如第22、39小节),以“留白”似的效果进一步强调了这种空旷感。

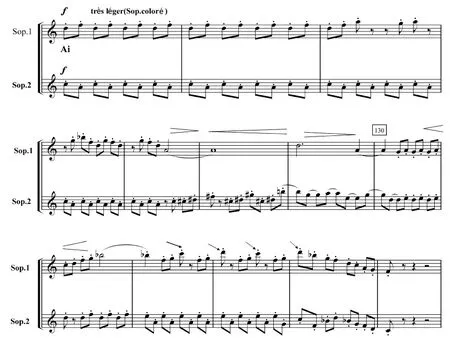

第二乐章“羞涩”其法文标题“pudique”除了腼腆、害羞之意,还与第一乐章的标题一样,具有贞洁、纯洁的含义。作曲家本人也提到,他在安排相邻的两个乐章时,或考虑其连续性,或考虑其对比性。[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页。因此,第二乐章首先延续了第一乐章的基本特质,保持了悦耳的整体基调,而且在乐章中的开始部分与类似再现的部分延用了纯五度的音响。[注]关于此乐章的整体结构,参见张斌:《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2012年,第71—72页。在此基础上,第一乐章童声般的无颤音吟唱变成了这里第3女高音带有京剧青衣唱腔特征的韵白。[注]关于这一乐章中青衣唱腔的进一步分析,参见刘畅:《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第29—30页。女高音除了规定性别之外,更以三句韵白——“哎呀呀,好一个美貌的书生,我赞了他一句‘美哉呀,少年’”“哎呀呀,使不得,使不得,有心以身相许,又唯恐书生你辜负我这一片痴情”“爱也爱得,怕也怕得”——配合带有三部性的音乐结构,[注]张斌:《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2012年,第71和75页。展现出性别刻板印象中女性在面对情欲需求时,因为羞涩而纠结、矛盾的心理。虽然“羞涩”这一词汇本身带有中性含义,但从乐章令人感官愉悦的听觉体验上来说,作曲家有意让这一气质导向善意的性别偏见。

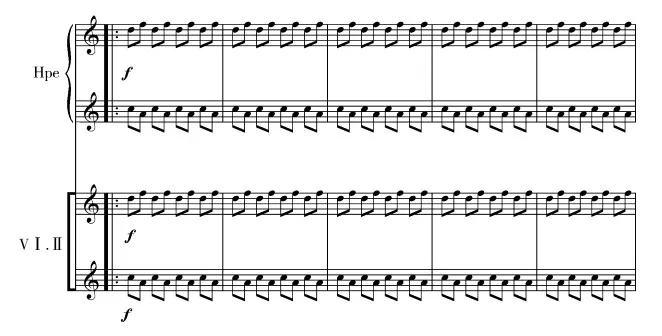

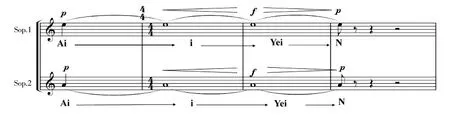

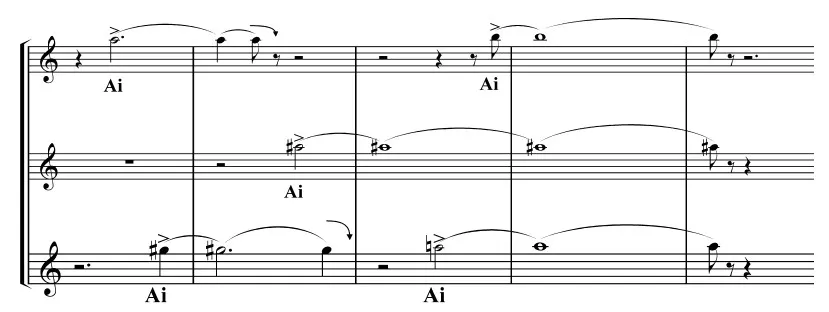

最后,也是最显著的音乐上的越界,则是第1女高音和第2女高音的花腔炫技段落(谱例2c)。从最直观的、可从听觉清晰感知的角度来看,这一段落中两位女高音的二重唱,其技巧性凌驾于作品其他段落之上,且第1女高音的声乐部分在第132、133、134三个小节连续出现了作品中声乐部分的最高音——高音C和高音D(如谱例2c中箭头所示)。更进一步来说,不管是第1女高音的自由呼喊,还是第2、第3女高音声乐部分的花腔跳动,都是一种音乐上的“赋权”(empowerment),[注]何弦:《约翰·亚当斯歌剧〈尼克松在中国〉中的女性性别身份建构》(“Construction of Female Gender Identities in John Adams’s Opera Nixon in China”),香港中文大学博士学位论文,2018年,第69—70页。同参Paul Robinson,“It’s not over until the soprano dies”,The New York Times Book Review,1,January,1989,p.3;Carolyn Abbate,“Opera;or,the Envoicing of Women”,in Musicology and Difference:Gender and Sexuality in Music Scholarship,ed.Ruth A.Solie,Berkeley:University of California Press,1993,pp.225—258;Rebecca A.Pope,“The diva doesn’t die:George Eliot’s Armgart”,in Embodied Voices:Representing Female Vocality in Western Culture,ed.Leslie C.Dunn and Nancy A.Jones,Cambridge:Cambridge University Press,1994,pp.139-151;Jeongwon Joe,Opera as Soundtrack,Burlington:Ashgate,2013,pp.134—138。让女性的通过耀眼的炫技、通过相比音乐中其他元素有着绝对优势的女高音人声,来获得在性别刻板印象建制中被剥夺的权力。但这种赋权也因其对性别刻板印象的越界,而被打上了污名化的标签——放荡。

谱例2.第三乐章“放荡”

a.第117—121小节。竖琴(上)与小提琴(下)声部不断反复的反向跳进音程。

b.第150—156小节。第3女高音“好飘啊”。

c.第123—135小节。第1和第2女高音的花腔炫技段落(箭头所示为整首作品中声乐部分的最高音)。

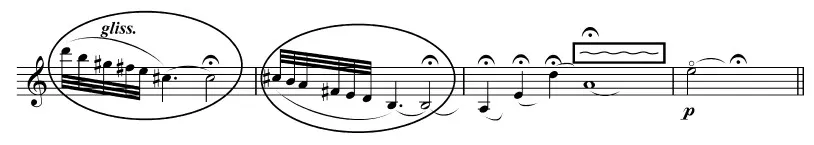

“敏感”这一特质同样与感性、细腻、精致等女性气质联系紧密。在提到第四乐章“敏感”(sensitive)时,作曲家认为“说的好听是敏感,说的不好听是神经质”。[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页。显然,这一刻板印象同时导向善意的(“敏感”)和敌意的(“神经质”)性别偏见。于是,音乐也表现了敏感和神经质这两个倾向的内涵。作曲家将筝的声音“体会成一种敏感的音色”,[注]陈其钢:《我怎样创作〈蝶恋花〉》,《人民音乐》,2002年,第5期,第19页。所以本乐章在作品中首次使用了筝,并让其始终处于结构性的重要地位。乐章一开头便由筝的空弦刮奏下行(谱例3a)引出其他乐器的微弱回应,其中木管在高音区与小提琴的泛音同时奏出持续音,加上筝以泛音奏出的上行五声性音列(第170小节),一起制造出极为稀薄纤细的效果。接下来,第1、第2女高音利用京剧中“吐字归音”的原则,在持续音上将唱词“哎呀(呀)”中的韵母拉长并分解(谱例3b),与第二乐章中的韵白遥相呼应。[注]关于本乐章唱词中“吐字归音”的进一步分析,可参见刘畅《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第44—45页。筝的敏感音色、乐队纤薄的织体和色彩、女高音唱词的细致解构,几种元素交织在一起,共同指涉“敏感”的表现范畴。

同时,木管高音区那嗡嗡的持续音、弦乐泛音向上滑行小二度制造出的刺耳音响(第166小节)、琵琶轮指和古筝摇指奏出的震音和滑音(第184、186—189小节)、弦乐在尽可能高的音高上以断奏奏出的噪音材料(第188—189小节)、金属块摩擦大锣(第189—190小节),这些元素共同制造出了一种“百爪挠心”般焦虑的音响。再加上乐章中有两处力度上的骤然对比——pp(ppp)和ff(第181—182、191—192小节),以及突然以ff出现的高叠和弦(C-A-E-G-bB-bE-B)——则从另一面向上凸显出“神经质”的气质。

从第194小节开始,筝再次引导整个乐队。筝先联合琵琶以摇指震音奏出纯五度音程(第194—195小节),再单独奏出连续上下行刮奏的五声性音列(从第195小节开始),相继引发了一系列层层叠加的元素:第1、第2女高音先后以纯五度和纯四度音程唱出的“ai”(从第196小节开始)、木管中连续上下行的五声音列(从第198小节开始)、竖琴连续上下行的刮奏(从第199小节开始)、和钢琴连续上下行的五声音列(从第200小节开始)。直至第205小节,不停流动的五声性材料暂时舒缓了前一段音乐中的焦虑感,同时也呼应着“羞涩”中第3女高音唱出“一片痴情”时乐队中相似的音流(第2乐章第82—86小节),暗示着女性的“敏感/神经质”与爱情相关。乐章结尾处,与焦虑感相关的音响材料似有似无地重现(第206—207小节),作曲家再次以留白的手法,仅留下筝独自再现乐章最开头的刮奏下行五声性音列,接着以延长的单音拨奏突出筝细腻的颤音,最后以筝和弦乐的泛音,结合打击乐的一声轻响结束乐章(谱例3c)。

谱例3.第四乐章“敏感”

a.第165—169小节。筝的空弦下行刮奏,如圈中所示。

由图1、2、3、4可以看出,53#、18#和48#进路两帮控制较好,49#进路开口处在掘进工程中发生了局部垮帮,故此对开口处进行了素喷支护,支护后再没发生过垮帮现象。1158分段地应力变化情况为两边弱、中间强2,在1#盘区进路集中拉底过程没有发生两帮大面积垮帮现象,经过技术室、质量室和地测室工程技术人员现场的观察认为1#盘区的如发生大面积垮帮现场可以视现场情况进行素喷支护,严重时可以进行单层喷锚网支护。

b.第175—177小节、第179—181小节、第184—187小节。第1、第2女高音对唱词“哎呀(呀)”的解构。

c.第210—213小节。乐章结尾处筝的再现材料如圈中所示;筝的颤音如方框中所示。

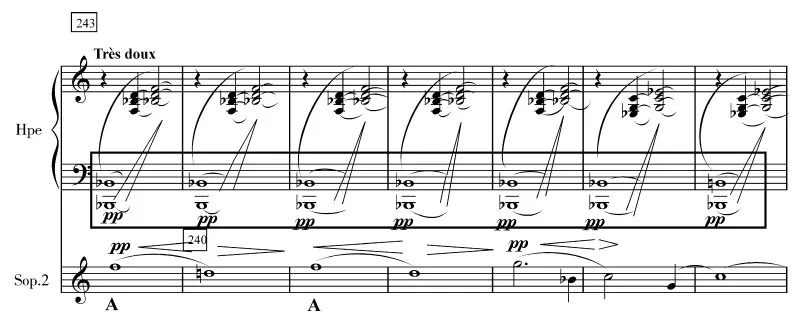

最后,这一乐章更以调性上的“不越界”作为修辞,与女性刻板印象(其中包括最基础的女性气质之一:“温柔”)达成一致。虽然陈的《蝶恋花》并不以先锋性、突破性为特征,但总体上来说也绝没有以传统的调性体系作为作品的基本结构力。而“温柔”这一乐章却带有较为明显的调性倾向,[注]刘畅认为此乐章的调性为降B上同主音大小调的交替。参见刘畅:《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第46—47页。特别是当女高音唱出第一句旋律材料时,竖琴与弦乐同时奏出了长达整整七小节的降B上的主持续(第243—249小节,谱例4),稍后长笛重复这一旋律材料时,弦乐也重复了同一主持续(第262—268小节)。以此乐章的调性倾向为立足点,回顾,可见第一、二乐章若隐若现的调性材料;[注]参见张斌对第二乐章调性的分析。张斌:《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2012年,第75页。展望,则预示着第七、九乐章中同样明显的调性元素。在不以调性体系为基点的当代音乐作品中,这种较为明显的调性因素,通常给听者带来回归、传统、甚至保守的风格感受。以这部作品的性别修辞而言,这种音乐上的风格感则可被进一步解读为:留守于传统女性气质的界限之中,即上文所说的“不越界”,遵从女性刻板印象。

谱例4.第五乐章“温柔”,第243—249小节。与第2女高音同时出现的长达七小节的主持续(如方框所示)。谱例中仅包括竖琴与女高音,省略弦乐声部。

第六乐章“嫉妒”(jalouse)以其听觉上的高度不适感再次与前一乐章形成强烈对比——与上一乐章中明显的调性元素相比,这一乐章完全抛弃了具有调性倾向与五声性的元素,大量使用了噪音材料。乐章开头,弦乐首先奏出音簇(tone cluster)式的音响背景(bB-B-C-E-F-#F,谱例6),这一高度不和谐的音响贯穿整个乐章。与此同时,弦乐从第一小节开始便阶梯式地层层叠加,先在极高音区以ppp奏出持续音D,接着陆续滑向围绕着D音上方或下方的大二度或小二度,再以互相碰撞的二度为基础,进一步迈向噪音,围绕D音奏出不明确音高的颤音、滑音,最后以尽可能高的音高奏出断奏的噪音材料,这一过程也伴随着一个长长的渐强。[注]此处谱例涉及乐队总谱多个声部,因版面空间有限,所以无法完整展示,详情请参见乐谱Qigang Chen,Iris Dévoilée:Concerted Suite for Grand Orchestra,Three Female Voices,and Three Traditional Chinese Instraments,Paris:G.Billaudot,2006,pp.30-31,第285—294小节。敏锐的力度变化和极高音区制造出的抓挠感、声部间上下滑动形成叠置二度所带来的刺耳感、以及由此进一步扩张之后生成的噪音,共同制造出让人类听觉高度不适的音响,其效果甚至让人联想到彭德雷茨基《广岛受难者挽歌》中那著名的开头。在刺耳的音响基础之上,作曲家又使用了大幅度的力度变化(第295—297、298—299、300—302、307—309小节),让戏剧化的听觉冲突更上层楼。

在整首作品中,“嫉妒”是唯一没有使用人声来进行性别规定的乐章,[注]虽然此乐章并未直接使用人声,但却有使用乐器模仿人声的倾向。刘畅认为“第297小节最强音木管组的音色像极了人声”,参见刘畅《陈其钢大型交响协奏曲组曲〈蝶恋花〉作曲技法解析》,中央音乐学院硕士学位论文,2015年,第54页。同时,第306—209小节的木管,也以无调性的材料模仿了窃窃私语般的杂乱人声。但这一乐章却与第四乐章“敏感”在听觉效果上产生了显而易见的接续性:两个乐章中的弦乐均使用了极高泛音上的持续音、持续音上的小二度滑动、和以断奏奏出的、尽可能高的噪音材料,这些元素带来了十分相似的“抓挠感”。在“敏感”中,这一效果在纤细的乐队织体上若隐若现,显得稀薄微弱,但在“嫉妒”中,弦乐和管乐的力度、织体的厚度均得以大大增加,整个乐队几乎被全部调动了起来——于是,由敏感/神经质产生的细微情绪,终于难以自持地越界,变成了面目可憎的嫉妒。本来并无男女之分的“嫉妒”(虽然这两个汉字均从女字旁),也因为与女人的“敏感”相联系而被打上了性别标签,变成了“和男性不一样”[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页。的、女性的嫉妒,进而引发敌意的性别偏见。那贯穿整个乐章的听觉不适感,正是对这敌意偏见的修辞。

在提到第七乐章“多愁善感”(mélancolique)时,陈将这种特质描述为“没事也要哭,过得好好的觉得不能过了,天天是问题,什么都是问题,一会儿哭天抹泪,这也挺可爱的”。[注]同注。可见在作曲家对这一特质的想象中,不仅性别刻板印象昭然若揭,且并存着敌意与善意的性别偏见——一方面,女性因为过于感性而充满负面情绪;另一方面,女性又因为这种典型的女性气质而获得男性的青睐。

第八乐章的标题“歇斯底里”(hystérique)本身便具有强烈的厌女(misogyny)倾向——它的词根来自于希腊语中的“子宫”(hystéra),早在希波克拉底(Hippocrates)[注]希波克拉底,古希腊医师(约前460年—约前377年),将医学发展为专业学科,使之与巫术、哲学分离,被尊称为“医学之父”。参见Encyclopedia of World Biography.Vol.7.2nd ed.,Detroit:Gale,2004,pp.408-410。的文集中便提到这种只在女性身上出现的“病症”。19世纪的医学通常认为女性患有歇斯底里症的原因是缺乏性交与性满足。[注]Lindsey Churchill,“Hysteria”,in Encyclopedia of Gender and Society,edited by Jodi O’Brien.Vol.1.Thousand Oaks,CA:SAGE Publications,2009,pp.448-449.在当时,歇斯底里被认为是极其常见的疾病,被诊断为歇斯底里的症状十分广泛,包括焦虑、气促、晕厥、神经过敏、性方面的主动行为等等。[注]Rachel P.Maines,The Technology of Orgasm:“Hysteria,”the Vibrator,and Women’s Sexual Satisfaction,Baltimore,Md:The Johns Hopkins University Press,1999,pp.7-10.在极端状况下,女性会因为这种疾病被关进疯人院,甚至接受子宫切除手术。[注]Wilma Pearl Mankiller,The Reader’s Companion to U.S.Women’s History,Boston,MA:Houghton Mifflin Co.,p.26.在20世纪,歇斯底里已被现代医学广泛去疾病化,但却依然有着深远的社会、文化含义。[注]Lindsey Churchill,“Hysteria”,in Encyclopedia of Gender and Society,edited by Jodi O’Brien,Vol.1.Thousand Oaks,CA:SAGE Publications,2009,pp.448—449;Rachel P.Maines,The Technology of Orgasm:“Hysteria,”the Vibrator,and Women’s Sexual Satisfaction,Baltimore,Md:The Johns Hopkins University Press,1999;Sander L.Gilman,Helen King,Roy Porter,G.S.Rousseau,Elaine Showalter,Hysteria Beyond Freud,Los Angeles:University of California Press,1993.

从字面上看,乐章标题通过指涉这一带有“疾病”内涵的特质暗示着反常/越界。陈在提到这一乐章时说“这种易怒的女人有的时候也很可爱”,[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第25页。但音乐却不像上一乐章般带有善意。从整体听觉效果上来说,自由无调性材料和噪音材料贯穿始终,遥遥呼应着“嫉妒”以及更早的“敏感”——在“嫉妒”中已经越界变质的情绪,又再一次越界并放大,从情绪爆发变成了带有明确语言的行为——换句话说,变成了歇斯底里的症状。同时,女高音的念白“我又不是你老婆”“发什么愣哪”“我又不是你的娘子啊”暗示着,乐章中所描述的歇斯底里,其原因正是女性的感情生活。

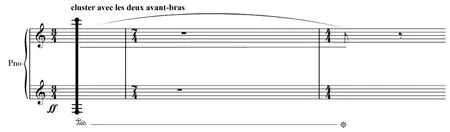

在整体极富刺激性的音响中,有五个方面较为突出。首先,在乐章的一头一尾,三位(或两位)女高音同时以ff-fff喊出不确定音高的“ai”(第391—393、443—444小节),这是第1、第2女高音在整首作品中首次脱离“歌唱”的范围,从中越界;第1女高音更是首次在作品以清晰的普通话腔调说(喊)出“我又不是你老婆”“发什么愣哪”(第424—430小节)。此时,作曲家几乎让乐队完全休止,仅剩下女高音的念白,更在第427、431小节,紧接着女高音的念白奏出ff的音簇,制造出了堪称惊悚的效果。其次,在“敏感”与“嫉妒”中以大二度或小二度叠置的持续音,不仅在这一乐章中的乐队部分得以延续,且首次进入了人声之中——三位女高音在第402—406、432—436小节两次唱出了围绕A音的大、小二度叠置(谱例5)。相比乐器,女高音唱出的二度叠置长音以其突出的音色进一步加强了刺耳的效果。第三,与“敏感”和“嫉妒”一样,带有大幅力度变化和强弱对比的高叠和弦与音簇在“歇斯底里”中遍布整个乐章,而钢琴上也首次出现了更加密实的、需要以手掌或前臂演奏的音簇[如第392—394小节(谱例6)、第422—424小节]。[注]这种针对钢琴与其他键盘乐器的音簇记谱方式,可能由美国作曲家亨利·考威尔(Henry Cowell)在其1912年的钢琴作品《马瑙瑙的潮汐》(The Tides of Manaunaun)中首次使用。这种音簇需要用手掌或前臂进行演奏,因此也可称为“掌臂音簇”(“pf cluster”)。参见“cluster”,Grove Music Online,http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000005992?rskey=BfbMK8&result=1;“cluster,”The Oxford Dictionary of Music(6 ed.),http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199 578108.001.0001/acref-9780199578108-e-1981?rskey=CRZvrT&result=2,均检索于2018年6月2日。这让“敏感”和“嫉妒”中仅仅间歇性爆发的紧张感得以扩张,几乎填满了整个第八乐章。第四,作曲家将高度动力性的节奏与不规则的重音结合起来(第398—400、401—406、420—422、432—435、440—443小节),制造出踉踉跄跄的效果,似乎在暗示着异常激动情绪下不均匀的呼吸/心跳。最后,这一乐章的念白象征着作品中的女人形象向男人主动发难,这显然也违背了女性那温顺的刻板印象,让“女人”变得反叛且棘手。这些突出的元素正暗示着所谓歇斯底里症的反常症状。而此乐章与“敏感”“嫉妒”的承续性,以及女高音所规定的主角性别,又再三确认了这“病症”专属女性。于是,与“放荡”一样,叛逆的女人也被贴上了污名化的厌女标签——歇斯底里。

谱例5.第八乐章“歇斯底里”,三位女高音围绕A音的二度叠置。

a.第402—406小节。

b.第432—436小节。

谱例6.第八乐章“歇斯底里”,第392—394小节,钢琴上的音簇。

接下来的“情欲”(voluptueuse)是整首作品中的最后一个乐章,也是演奏时间最长的一个乐章。陈在提到这一法语标题时说“最后一段……可能是一种情欲或者一种性感、性欲……我觉得这是一个高点,是所有女人都有的……”。[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第25页。从标题来看,法语“voluptueuse”一词为阴性形式,作形容词性时指好享乐的、性感的、撩人的、使人产生情欲的,作名词性时指好享乐的人。可见,这一乐章与第三乐章“放荡”一样,都表现与性、性欲相关的内容。但相对“放荡”这一标题的污名化表达,“情欲”形成了与之孪生却又大相径庭的二重身(doppelgänger)。作曲家以刻板印象为出发点,用音乐和文字划定了一个范围,企图将“正常的”、刻板的女性性欲特质约束其中。

从文字层面出发,乐章中能够与性活动这一内涵产生直接关联的,是第3女高音青衣的韵白和唱词:“相公啊——呀,我要呀——相公”。这些文字将女性的情欲与男性(“相公”)绑定,再以乞求的姿态(“我要呀”)向男性索要。相应地,乐章的核心音乐主题也以其乞求的姿态(如谱例7)呼应着文字中的语气。二者共同明确了性活动中“男性/给予者”与“女性/接受者”这一刻板化的二元修辞,[注]正如陈曾在访谈中提到“有的时候我觉得做女性挺舒服的,她们经常处在一个接受的地位……”,见苗野、陈其钢:《我眼中的女人》,全文见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ac742210100052z.html,检索于2018年5月26日。看似由女性主动表达性欲,实质上却是以卑微的乞求姿态,迂回地确立了女性在性活动中的接受者地位,即被动地位。

谱例7.第九乐章“情欲”,第480—485小节,由第2女高音唱出的乐章核心音乐主题。起始动机小三度加纯五度的上行姿态带有恳求、乞求的表现倾向。

从音乐层面出发,乐章在一开始由弦乐奏出的空五度叠置持续音(第442—451小节),呼应着第一、二乐章;弦乐与管乐在极高音区以持续音奏出挤压的小二度(第446—447、450—452小节)让人回忆起“敏感”中微弱的抓挠感;整个乐章以明显的调性倾向,[注]参见张斌对这一乐章调性的分析。张斌:《社会性别视阈下陈其钢的两部管弦乐作品〈五行〉〈蝶恋花〉的比较分析》,中央音乐学院硕士学位论文,2012年,第99页。和谐的和声、悦耳的旋律,共同联系起前面的第一、二、五、七乐章。这些元素仿佛要共同为作品中已经出现过的、善意的性别偏见做一个总结陈词,并按照性别刻板印象为所谓的“女性情欲”划下一条界线。奇怪的是,以音乐联系起来的这些特质并不与性、性活动直接相关,甚至可以说刻意回避与之相关的表现内涵,以至于(如果抛开青衣的韵白和唱词的话)其听觉感受更多地指向纯洁、含蓄、温柔等范畴。这种音乐上的去性欲化(desexualization)表达,名为描绘女性情欲,实质上是一种“权力剥夺”(disempowerment),剥夺了女性表达性欲的主体权力。它与乐章中的韵白/唱词共同完成了女性在性活动中处于被动地位的修辞。

文字与音乐共同建构的女性气质——即性活动中的被动姿态,正如乐章法语标题所暗示的一样,是作曲家想象中具有性吸引力的女性气质。至于那些越界的气质,即使与女性的性、性欲相关,也被排除在这一乐章之外。因此,与其说这一乐章描绘了女性的情欲,倒不如说它描绘了“男权建制下对女性情欲的某种刻板印象”。而建构这种刻板印象的目的,正是通过“主动—被动”的二元修辞来确立男性对女性的支配地位。

三、结语:天使或怪物,以及被凝视的女性

早在1979年,桑德拉·吉尔伯特(Sandra Gilbert)与苏珊·古芭(Susan Gubar)就在《阁楼上的疯女人——女性作家与19世纪文学想象》中提出,在男性作家的笔下,女性形象不是“天使”就是“怪物”,她们要么是纯洁、温柔、顺从的“女人”,要么是反叛、肉欲、肮脏不堪的“疯女人”。[注]Sandra M.Gilbert and Susan Gubar,“Chapter 1:The Queen’s Looking Glass:Female Creativity,Male Images of Women,and the Metaphor of Literary Paternity”,in The Madwoman in the Attic:The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination,New Haven:Yale University Press,1980,pp.3-44.然而,这两种倾向都无法代表女性,都仅仅是善意、或恶意的性别偏见。纵观音乐史,许多男性作曲家笔下那些最著名的女性形象也是如此。有的女性以天使或怪物的特质一以贯之,如比才的米卡埃拉与卡门,威尔第的吉尔达与玛达莱娜;也有许多女性形象展现出了从天使到疯女人的“越界”过程,如柏辽兹《幻想交响曲》中的“爱人”和多尼采蒂的露琪亚。一方面,如姚亚平所说,这些女性形象是男性欲望与焦虑的投射;另一方面,如前文中的分析,她们也映射出男权建制下的女性刻板印象。而《蝶恋花》中的九个乐章则正好呼应着天使与怪物的隐喻,也正好对应了作曲家本人所说的“男人对女人的一种感受”——或者换句话说,异性恋男性对男权建制下女性刻板印象的感受。在对这一“感受”的表达中,女性一直处于被男性观看的地位。

劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)在其1975年的电影批评文章中提出了“男性凝视”(male gaze)的概念,认为在性别不平等的社会秩序中,观看的愉悦来自于“男性/主动”和“女性/被动”的划分,电影总是以异性恋男性为观看者(viewer)的视角出发,将女性展示为男性凝视的对象,而不是将她们展示为独立的实存(entity)。具有“被观看性”(to-be-looked-at-ness)的女性形象实际上是男性欲望的投射。[注]Laura Mulvey,“Visual Pleasure and Narrative Cinema”,Screen16,no.3(1975),pp.6-18.男性凝视的概念已被广泛运用于女权主义研究之中,指各个领域里在男权支配下,将女性客体化/物化(objectification)的做法。[注]“Male gaze”,in A Dictionary of Media and Communication(2 ed.),http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191800986.001.0001/acref-9780191800986-e-1594?rskey=fjgqgJ&result=1,检索于2018年6月6日。因此,“男性/凝视者/主动”与“女性/被凝视者/被动”的二元关系实际上带来的是女性主体性(subjectivity)的丧失,而这样的关系又完美地嵌入了男权化性别权力建制之中,成为男性支配女性这一体系中的一环。

《蝶恋花》的中文标题从字面上完全符合“蝶/男性/主动”与“花/女性/被动”的二元修辞。陈对此说道“蝶可能是个男性,他眼睛中的花,花肯定是女性”[注]陈其钢、胡建平:《〈蝶恋花〉——陈其钢的音乐思考》,《音乐爱好者》,2003年,第1期,第24页。——啊呀呀,男性凝视呼之欲出!这也进一步呼应着其法文标题“IrisDévoilée”,直译作中文即“揭开花(或女人)的面纱”。换句话说,作品最基本的出发点即让女性处于被观看的位置,甚至还要揭开想象中的面纱,让男性观看者对其一览无余。同时,九个乐章中的“女人”在面对男性凝视时,或以温驯的、天使般的面目迎合其欲望,或因显露出反叛的姿态而被打上怪物的烙印。这像极了维多利亚时代众多女性道德行为规范的教育小册子,[注]例如Thomas Gisborne,An Enquiry into the Duties of the Female Sex,London:Printed for T.Cadell jun.and W.Davies(Succeffors to Mr.Cadell)in the Strand,1797;也可参见考文垂·帕特莫的诗歌《家中天使》中所描绘的维多利亚时代的理想女性形象,Coventry Patmore,“The Angel in the House”,Book 2,The Espousals,London:John W.Parker and Son West Strand,1856。

更像极了以班昭《女诫》为代表的一系列中国传统女性训诫典籍[注]参见张福清编注:《女诫:女性的枷锁(第一版)》,《中国传统训诲劝诫辑要》,北京:中央民族大学出版社,1996年。——以性别刻板印象/性别角色/性别偏见为界,将女性气质束缚其中。

在访谈中提到《蝶恋花》时,陈曾坦白地说道:“……这是我的内心世界。这个内心世界并不需要别人欣赏或者不欣赏,这是我诚实对己,我愿意把它表达出来……”。[注]参见苗野、陈其钢:《我眼中的女人》,全文见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ac742210100052z.html,检索于2018年5月26日。诚然,没有必要通过音乐作品对创作者个人的性别观念做出非黑即白的价值判断。但在国内女权主义方兴未艾之时,这样一部已经被广泛传播并接受的优秀作品所承载的性别意识,的确值得更加深入的阐释,值得揭开它的面纱,并细细端详之。

——为女高音而作