分散决策下的双渠道供应链补偿策略

李昕 祖峰

摘 要:为了有效解决由于对消费者的争夺从而引发的渠道之间关于定价、服務水平、利润等方面的冲突,基于消费者渠道选择行为,构建了网络直销市场与传统零售市场需求模型和双渠道供应链利润模型,运用Stackelberg模型,在制造商与零售商实施分决策时,通过制造商对零售商实施补偿激励前后的对比,分析了消费者渠道选择行为对网络直销渠道和传统零售渠道定价、制造商与零售商利润以及供应链总利润的影响,并求得最优定价及制造商的最优补偿额度和零售商的最优销售努力水平,进行了不同情况下的双渠道供应链利润的比较分析。结果表明,无论制造商是否实施补偿激励,都应随着网络消费者比例的增加而增加其网络直销价格;零售商的零售渠道价格应根据网络消费者比例的增加先降低到一定水平后再提升。当更多的消费者选择网络直销渠道时,制造商的补偿激励水平和零售商的销售努力程度均会下降。制造商应提高其补偿水平,进而激发零售商提高销售的努力水平,并使双方利润及供应链总利润最大化。研究结果为基于消费者选择行为的供应链补偿研究提供了新方法,对双渠道的供应链补偿研究有借鉴意义。

关键词:决策论;消费者渠道选择;补偿激励;双渠道供应链;销售努力水平

中图分类号:F273 文献标志码:A

Cooperation strategies of dual channel supply chain under

decentralized decisionmaking:

Based on consumer channel choice behavior

LI Xin1,2, ZU Feng2

(1. Business School, Liaoning University, Shenyang, Liaoning 110136, China;

2.College of Management, Bohai University, Jinzhou,Liaoning 121013, China)

Abstract:In order to effectively solve the conflicts between the sales channels for consumers, which lead to conflicts in pricing, service levels, profits, etc., based on consumer channel selection behavior, a network direct marketing market and traditional retail market demand model and a dual channel supply chain profit model are provided. When the manufacturer and the retailer implement the decisionmaking, through the comparison of the manufacturer's compensation incentives to the retailer, the article uses the Stackelberg model to analyze the effection on the consumer channel selection behavior, obtain the optimal pricing and the optimal compensation amount of the manufacturer and the optimal sales effort level of the retailer, and compare the profit of the dualchannel supply chain under different circumstances. Regardless of whether the manufacturer implements compensation incentives, it should increase its online direct price as the proportion of online consumers increases; the retailer's price should be reduced to a certain level according to the increase in the proportion of online consumers. When more consumers choose the network direct channel, the manufacturer's compensation incentive level and the retailer's sales efforts will decline. Manufacturers should increase their level of compensation, motivate retailers to increase their sales efforts and maximize the profitability of both parties and the total profit of the supply chain. The research provides a new method for supply chain compensation research based on consumer channel choice behavior, which can be used as reference for dualchannel supply chain research.

Keywords:decision theory; consumer channel choice; incentive compensation; dual channel supply chain; sales effort

互联网的迅猛发展,扩大了制造商的利润空间,众多制造商通过“脱媒”策略不断提高其企业利润[1]。“脱媒”行为的发生使得制造商在应用互联网技术的基础上,实现了产品分销方式的转变[2],加大了企业与终端消费者的直接交流,进一步满足了终端消费者的需求并不断挖掘其潜在需求。网络销售渠道降低了制造商的销售成本,提高了制造商的销售利润,但同时也引发了网络直销渠道与传统零售渠道之间在消费者争夺和市场占有率等方面的冲突。作为终端消费者,在面临非单一渠道时,往往会发生渠道选择行为,表现为消费者的消费行为出现渠道转移,即从一条渠道转移到消费者认为能够获得更多收益的渠道;并且当消费者可以在多种渠道进行消费时,其消费额度会高于单一渠道[3]。通常状况下,消费者会在其净效用最高的渠道选择购买商品,这种行为进一步引发了传统零售渠道与网络直销渠道之间的冲突。

诸多学者已从不同角度对双渠道供应链进行了研究。COASE最早提出消费者在商品购买过程中存在等待行为,并选择最佳时机进行消费[4]。GEHRT等[5]结合情境因素进行研究,发现商户特征或者消费者特征均会对消费者的渠道选择行为产生影响。李昕等[6]通过研究发现,消费者网络接受程度的变化,会影响双渠道供应链中直销渠道与零售渠道的定价策略,制造商实施补偿激励的方式亦能促进供应链整体利润的提升。周利兵等[7]研究了消费者渠道选择行为中的影响因素,认为影响渠道选择行为的因素从信息收集、消费过程以及最后的评价方面都不相同,并应用问卷调查的方式论证了其观点。刘畅等[8]论证了在O2O实体渠道与网络渠道之间,消费者渠道选择行为、服务水平等对双渠道的定价、利润等方面的影响。白世贞等[9]指出随着比价顾客数量的增加,零售商会提高其销售价格,但也会增加顾客的体验价值,供应链利润呈上升趋势。

以往文献研究多关注于消费者渠道选择行为的影响因素和其对双渠道价格和服务水平等的影响,未涉及消费者渠道选择和补偿激励相结合的状态下对于双渠道供应链的定价的影响等方面的研究。而在充分考虑消费者渠道选择行为的情势下,如何缓解传统零售渠道与网络直销渠道之间的冲突,进行双渠道供应链协调方面的研究更为鲜见。

笔者针对双渠道供应链,以消费者渠道选择行为为基础,以制造商与零售商实施分散决策为条件,构建供应链利润模型,确定补偿激励程度以及网络直销渠道与传统零售渠道的最优定价,求得不同状况下的最优均衡结果,然后将定价策略进行比较,探索定价、补偿激励、销售努力程度、不同渠道的利润水平以及供应链整体利润与消费者渠道选择行为之间的相互关系,确定双渠道供应链的最优定价与补偿激励策略。

1 模型假设与构建

研究对象为在线的直销渠道和线下的零售渠道,由制造商进行主导,直销渠道和零售渠道销售的商品完全相同。制造商与零售商的信息共享,但零售商不能够从制造商的直销渠道批发商品,所以传统零售渠道价格大于等于批发价格,且制造商和零售商实施分散决策,为追求各自利润最大化,各自制定相应销售价格。

笔者将消费者分为传统型消费者和网络型消费者。传统型消费者会在网络渠道和零售渠道之间进行比较(包括价格、服务水平、消费便利性等方面),进而选择其认为净效用高的渠道进行消费[10];网络型消费者认为无论网络直销渠道还是传统零售渠道,其心理预期价格是相同的,由于网络直销渠道成本相对较低,因此网络直销渠道的心理净收益高于传统零售渠道,该类消费群体更偏好于网络直销渠道消费。2类消费者会根据其心理净收益的高低在2种渠道之间自由选择购买商品,即存在渠道转移行为。

消费者渠道选择行为下的双渠道供应链模型如图1所示。制造商以网络直销价格销售商品给网络消费者,以批发价格销售商品给零售商(可提供补偿激励);零售商以零售价格销售商品给传统消费者(可存在由于接受补偿激励形成的销售努力);同时,传统消费者与网络消费者存在相互转换。

假设制造商在网络直销渠道向消费者的单位零售价格为pd,向零售商提供的单位批发价格为w,产品的单位生产成本为c,制造商在直销渠道的单位销售成本为cd,为提高零售商的销售努力度,提供给零售商的补偿激励水平为xs。零售商在传统零售渠道的单位零售价格为pr,其单位销售成本为cr,零售商接受制造商的补偿后实现的单位销售努力度设为s。根据孟卫东等[11]和CHU等[12]的研究,在此假设制造商為零售商提供的补偿激励投资为C(xs)=x2s;零售商在接受制造商补偿后的销售投入此时为C(s)=s2,因此制造商为零售商提供的补偿激励额度为sxs,零售商最终花费的成本则为s2-sxs。

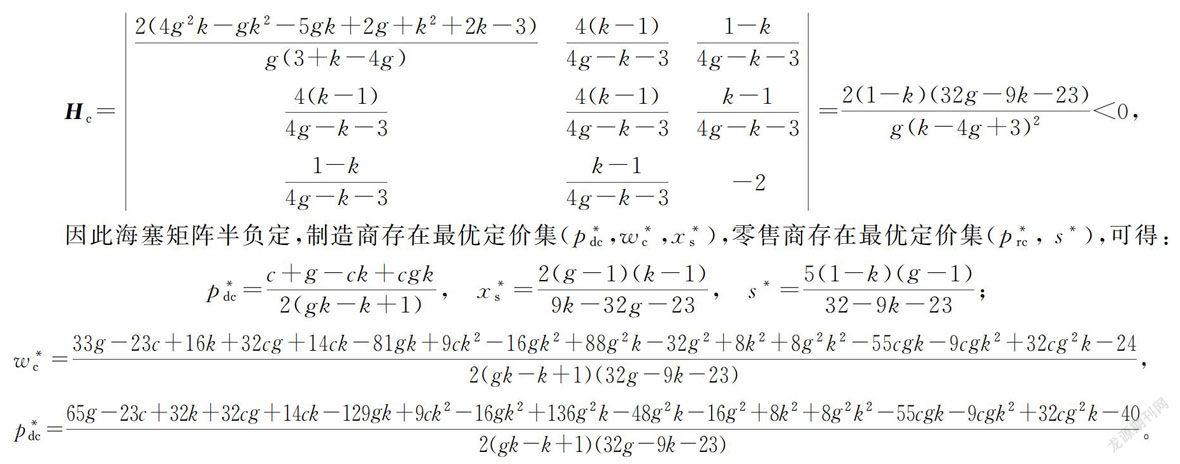

BALASUBRAMANIAN[13]认为当消费者面临不同的消费渠道时,对同一商品,其心理价格预期是不同的,通常状况下网络直销渠道价格低于传统零售渠道价格。MOON等[14]和YAN[15]通过实证研究发现,消费者在购买商品时,往往对于商品的线上价格期望低于线下价格[16]。因此,当消费者在网络购买商品时,其所产生的价格折扣系数用g表示,且0 设消费者对某一商品的传统零售渠道的期望价值为v,且v服从[0,1]的均匀分布。对于传统消费者而言,其会根据自己的实际需求变化(如传统零售渠道的促销活动的吸引、商品实际体验的需求、购物便利性等)而在2个渠道之间进行选择、移动,则在线渠道的期望价值为gv;为了方便计算,假设市场的潜在需求为1,故在传统零售渠道的消费者净收益为v-pr,在网络直销渠道的消费者净收益为gv-pd,因而存在临界价值vNA=(pr-pd)/(1-g),当消费者期望净收益高于临界值时,消费者比较愿意在传统零售渠道购买;反之,则比较愿意在网络直销渠道购买。消费者在传统零售渠道进行消费时,传统零售渠道的市场需求为qr=1-vNA;而当消费者期望净收益较低时,则会选择在网络直销渠道购买,此时网络直销渠道的市场需求为qd=vNA-(pd/g)。传统消费者在网络直销渠道的市场需求为qcd=(1-k)[(pr-pd)/(1-g)-(pd/g)],传统零售渠道的需求为qcr=(1-k)[1-(pr-pd)/(1-g)]。对于网络消费者而言,由于其完全接受网络消费,此类消费者认为其传统零售渠道的价值预期与网络直销渠道的是相同的,此时g=1。网络消费者在传统零售渠道的净收益为v-pr,在网络渠道的净收益为v-pd。由于网络直销渠道销售成本与传统零售渠道的销售成本相比较低,且pr>pd,所以网络消费者在2个渠道的市场需求分别为qdd=k(1-pd),qdr=0 为了缓解渠道之间的竞争和冲突,激励零售商增加销售投入,提高渠道的总利润水平,制造企业期望通过提供补偿手段,向零售商补偿部分销售投入费用,进而帮助零售商降低销售投入成本。代云珍等[17]建立了动态博弈模型,并提出零售商加大促销力度会刺激消费市场的需求。所以,本文认为零售商可以通过提高其销售努力投入,进而提高零售市场的需求量,KARRAY等[18]和AMROUCHE等[19]的研究也验证了此说法。当制造商向零售商提供补偿后,零售商的销售投入成本降低,因此零售商会通过增加其销售努力水平的方式激活市场需求,这种方式将部分消费者从网络直销渠道吸引至传统零售渠道,消费者发生了渠道转移行为。假设f为零售商增加销售努力投入后对传统消费者的影响系数,此时消费者在传统零售市场消费的净效用为v-pr+fs,在网络直销渠道的净效用为gv-pd,存在临界值vNA1=(pr-pd-fs)/(1-g),当v> vNA1时,传统消费者愿意在传统零售渠道购买;当v 当制造商实施补偿激励后,市场潜在需求发生了变化,部分传统消费者由网络直销渠道向传统零售渠道发生了转移。此时,补偿激励后传统零售渠道总需求变为 用πm表示制造商利润,πr表示零售商利润,πscm表示供应链总利润。 所以根据上述需求函数可知: 2 模型分析 本研究在制造商与零售商实施分散决策的情势下,分析制造商对零售商提供补偿前后的利润变化及定价策略。在分散决策时,零售商与制造商分别作出有利于各自利益最大化的决策,为求得Stackelberg均衡,其博弈顺序如下:制造商先制定直销价格pd、批发价格w和补偿激励水平xs,零售商而后制定传统零售渠道的零售价格pr和销售努力投入水平s,所以下文分别从制造商未提供补偿激励和提供补偿激励方面进行分析。 2.1 制造商未实施补偿激励 此时制造商利润和零售商利润分别为 命题1 在分散决策中,制造商未向零售商提供补偿激励时,制造商和零售商存在最优定价集(p*d,w*,p*r),且为 证明 依据Starkelberg博弈,采用逆序方法分析,先求博弈中的第2阶段,即在制造商的(pd,w)给定状况下,先确定零售商的pr,以最大化自身利润,将零售商利润对pr求导,并令其为零,所以有:πrpr=(k-1)(g-pd+2pr-w-1)1-g=0, 可得:pr=pd-g+w+12 ,将其代入式(3)中,然后制造商确定其(pd, w),以最大化自身利润,所以分别对(pd, w)求导并令其为零,可得: 其海塞矩陣为 说明 制造商未实施补偿,则网络直销渠道价格、批发价格、传统零售渠道价格与网络直销渠道消费者数量呈同方向变化,且为凸函数。 、说明 分散决策时制造商和零售商各自追求自身利益最大化,当3g-2 由于消费者的网络接受程度的不断提高,消费者对于网络消费期望与传统零售渠道的期望愈加相似,因此网络直销渠道的消费者剩余价值提高,消费者更倾向于网络直销渠道购买商品,引发渠道矛盾,如果部分传统零售渠道消费者向网络直销渠道转移,制造商的渠道控制能力增强,对于零售商的依赖减弱,因此制造商可以通过提高网络直销渠道价格和批发价格提高其自身利润。 此时,由于部分消费者从传统零售渠道转移到了网络直销渠道,因此零售商利润下降,制造商提高了批发价格,亦造成零售商利润进一步下降,为了增加其利润,零售商只有通过提高零售价格的方式来实现,进而造成传统零售渠道需求进一步下降,渠道冲突加剧。 由于制造商利润包括网络直销渠道利润与传统零售渠道利润2个部分,传统零售渠道减少的利润高于网络直销渠道增加的利润,因此制造商利润下降,零售商利润随着网络消费者的增加而下降,供应链总利润亦随之下降。 2.2 制造商实施补偿激励 当制造商为了缓解渠道冲突实施补偿激励时,则制造商利润为 命题2 在分散决策,且制造商为零售商提供补偿激励时,当3g-2 证明 与命题1证明相同,所以有: 因此海塞矩阵半负定,制造商存在最优定价集(p*dc,w*c,x*s),零售商存在最优定价集(p*rc, s*),可得: 说明 网络直销渠道消费者数量与网络直销渠道价格呈同方向变化,批发价格、制造商补偿水平、零售商销售努力程度、传统零售渠道价格与网络消费者数量呈反方向变化。 性质4 说明 网络直销渠道消费者数量与供应链总利润、制造商利润和零售商利润呈反方向变化。 原因分析:当3g-2 同时,由于制造商提供补偿激励后,其成本增加,为了增加利润制造商,势必会提高批发价格和网络直销价格,造成网络直销渠道的需求进一步下降。为了提高传统零售渠道消费者的数量,制造商的补偿激励成本增加,零售商的销售努力水平势必增加。 由于制造商和零售商都增加了成本,而该成本增加的主要目的是吸引更多的网络直销渠道消费者向传统零售渠道转移,因此供应链总利润、制造商利润、零售商利润都会随着网络渠道消费者比例的下降而增加。 根据命题1和命题2,且当3g-2 结论1 pdc=pd,prc>pr,wc>w。 说明 当3g-2 结论2 πscm<πscmc,πm<πmc,πr<πrc。 说明 实施补偿激励后的制造商利润、零售商利润、供应链总利润均高于未实施补偿激励时的利润。 原因分析:根据结论2可知,由于制造商向传统零售渠道提供补偿后造成其成本的增加,而零售商在接受补偿后,为了刺激更多消费者而提高其销售努力水平,吸引了部分消费者向传统零售渠道转移,根据供求法则,传统零售渠道价格提升;而制造商由于提供补偿,其成本增加,因此通过提高批发价格的方式以弥补部分损失,所以零售商和制造商会提高传统零售价格和批发价格。 由以上分析可知,在分散决策中,制造商为零售商实施补偿激励,不仅可以激发零售商更好的开发其传统零售渠道需求,缓解了供应链冲突,而且可以使制造商、零售商以及供应链总利润都得到增加。 3 数值仿真与比较分析 为了验证本文所得到的结果,设c=0.8,g=055,且0 3.1网络消费者比例k与制造商实施补偿激励对定价的影响 图2和图3表示网络消费者比例k的变化对网络直销渠道价格、传统零售渠道价格和批发价格的影响,其中pd表示分散决策且未实施补偿时的网络直销渠道价格,pdc表示分散决策时提供补偿后的网络直销渠道价格;pr表示分散决策且未实施补偿时的传统零售渠道价格,prc表示分散决策时提供补偿后传统零售渠道价格;w表示为实施补偿时的批发价格,wc表示实施补偿后的批发价格。 由图2—图4可知,无论是否有补偿,网络直销价格都随着网络消费者比例的增加而增加;当网络消费者比例增加,制造商提供补偿激励后的传统零售渠道价格发生先降后增的变化,其他状态下传统零售渠道价格都会随之增加,实施补偿的零售价格高于未实施补偿的零售价格,实施补偿后的批发价格随着网络消费者比例的增加而增加,且高于未实施补偿的批发价格。 3.2 网络消费者比例k变化对补偿激励程度和零售商销售努力水平的影响 图5表示在分散决策时,网络消费者比例k对制造商提供的補偿激励水平和零售商的销售努力水平的影响。其中s表示分散决策时零售商的销售努力水平;xs表示制造商提供的补偿激励水平。 由图5可知,随着网络消费者比例的增加,分散决策时制造商的补偿激励水平与零售商的销售努力程度都随之下降,由此可知制造商增加补偿水平,会提高零售商的销售努力水平,并可以增加传统零售渠道的需求。 3.3 网络消费者比例k变化对补偿前后利润的影响 图6表示在分散决策时,网络消费者比例k对制造商和零售商利润的影响。其中MF表示未实施补偿的制造商利润,MCF表示提供补偿后的制造商利润;RF表示未实施补偿的零售商利润,RCF表示实施补偿后的零售商利润。图7表示供应链采取不同的决策方式时的供应链利润的变化,其中scm表示未实施补偿时的供应链总利润,scmc表示实施补偿时的供应链总利润。 图6说明在分散决策时,制造商利润与零售商利润都会随着网络消费者比例的增加而降低,制造商实施补偿激励后的利润高于未实施补偿激励的利润,零售商亦如此,说明随着网络消费者数量的降低,传统零售渠道消费者数量增加,制造商实施补偿激励会增加制造商和零售商的利润,因此由制造商对零售商实施补偿激励的手段有助于协调供应链之间的冲突,并带来双赢。由图7可知,分散决策时制造商实施补偿激励后的供应链总利润高于未实施补偿激励的供应链总利润。由此可知,分散决策时,通过制造商为零售商提供补偿激励的方式,可激励零售商提高其销售努力水平,进而达到供应链总利润最大化。 4 结论与建议 4.1 结 论 1)消费者渠道选择的变化对于定价的影响:无论制造商是否实施补偿激励,都应随着网络消费者比例的增加而增加其网络直销价格;零售商的零售渠道价格应根据网络消费者比例的增加先降低到一定水平后再提升。 2)消费者渠道选择的变化对于制造商补偿及利润的影响:当更多的消费者选择网络直销渠道时,制造商的补偿激励水平和零售商的销售努力程度均会下降,加剧渠道冲突。制造商应提高其补偿水平,进而激发零售商提高销售努力水平,吸引更多的消费者转向传统零售渠道,并最大化双方利润及供应链总利润,有效缓解传统零售渠道与网络直销渠道之间的冲突。 4.2 建 议 网络消费逐渐普及,使传统零售渠道受到了前所未有的冲击。但消费者并未因此而完全放弃某一条消费渠道,而是根据其需求在2个渠道之间来回转移,由此零售商与制造商都应加强各个渠道的管理和运营能力,将各个渠道的优势发挥出来。 1)定价方面 在制造商与零售商实施分散决策时,制造商应向零售商提供一定的补偿,并适度增加网络直销渠道价格和批发价格,使得双方利润均实现增加。当网络消费者比例增加时,零售商应极力说服制造商为其提供补偿,进而增加销售投入,初期为吸引更多消费者进行适度的降价,之后逐步提升价格。 2)缓解渠道冲突方面 制造商与零售商在进行渠道运作过程中,往往无法做到共同决策,多数采取的是分散决策行为。为了更好地发挥各渠道的优势,制造商为零售商提供补偿激励是一种必要的手段。制造商补偿投入的最终意图是为了增加零售商的销售努力程度,并通过实体体验刺激潜在需求的增加。因此,制造商可以通过与零售商联合做广告、在零售商处设立品牌实体体验店、联合库存等手段,激发零售商提高销售努力水平。 3)消费者渠道选择行为方面 制造商应认识到消费者的渠道选择行为往往受到诸如产品种类、使用复杂度、退换货难度、产品替代程度、商业促销、产品易得性等因素的影响。对于一些体验性强、且使用复杂程度高的产品,企业往往可以通过与零售商联合促销增加消费者的线下体验和感知来提升线上的销售业绩,制造商为零售商提供的补偿也缓解了由于消费者渠道选择的变化所引发的渠道冲突问题。同时,消费者进一步了解产品,减少了产品的退换货现象,降低了企业的逆向物流成本,提升了企业品牌形象。因此,通过上述策略的实施,可以使制造商与零售商实现双赢利,提高供应链整体运营效率,但是,也会在一定程度上改变制造商的最优定价和补偿策略。 由于研究过程中受到部分条件的约束,文中尚有一些不足。首先,本文主要研究了分散决策下的零售商与制造商的各自策略与行为,而未考虑集中决策的状态;其次,消费者的渠道选择行为往往会受到众多因素的约束,如产品体验、便捷性等,而本研究未考虑这些因素。从现今的企业运作模式可知,企业不仅拘泥于网络直销与线下分销的双渠道策略,也开始向多渠道模式发展,这是未来研究的一个趋势,是作者未来研究的方向之一。 参考文献/References: [1] 罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新:价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015(1):95107. LUO Min, LI Liangyu. The innovation of business model in internet era: From value creation perspective[J]. China Industrial Economics, 2015(1):95107. [2] 谢莉娟. 互联网时代的流通组织重构——供应链逆向整合视角[J]. 中国工业经济, 2015(4):4456. XIE Lijuan. Distribtion organization reconstruction in the internet agebackward supply chain integration perspcetive[J]. China Industrial Economics, 2015(4):4456. [3] VENKATESAN R, KUMAR V, RAVISHANKER N. Multichannel shopping:Causes and consequences[J]. Journal of Marketing, 2013, 71(2):114132. [4] COASE R H. Durability and monopoly[J]. Journal of Law and Economics, 1972, 15(1):143149. [5] GEHRT K C, YAN R. Situational, consumer, and retailer factors affecting online, catalog, and store shopping[J]. International Journal of Retail and Distribution Management, 2004, 32(1):518. [6] 李昕, 赵德志, 祖峰. 基于消费者网络接受度的双渠道供应链补偿激励研究[J]. 河北工业科技, 2017, 34(2):7581. LI Xin, ZHAO Dezhi, ZU Feng. Study of compensation incentive in a dual channel supply chain based on the level of consumer network[J]. Hebei Journal of Industrial Science and Technology, 2017, 34(2):7581. [7] 周利兵, 錢慧敏. 二元渠道下消费者渠道选择行为研究[J]. 统计与信息论坛, 2015(5):105112. ZHOU Libing, QIAN Huimin. Research on consumer channel selection behavior under the dual channels[J]. Statistics & Information Forum, 2015(5):105112. [8] 刘畅, 安实, 谢秉磊. 基于顾客选择行为的O2O实体渠道与网络渠道竞争[J]. 上海管理科学, 2015, 37(2):3037. LUI Chang, AN Shi, XIE Binglei. Competition between O2O store and online channel based on customers' choice behaviors[J]. Shanghai Management Science, 2015, 37(2):3037. [9] 白世贞, 陈晓丽. 基于顾客比价行为的双渠道供应链定价决策研究[J]. 工业技术经济, 2017, 36(1):6874. BAI Shizhen, CHEN Xiaoli. Research on pricing decision making of dual channel supply chain based on customer price comparison[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2017, 36(1):6874. [10]CHIANG W Y K. Product availability in competitive and cooperative dualchannel distribution with stockout based substitution[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 200(1):111126. [11]孟卫东, 代建生, 熊维勤. 基于纳什谈判的供应商销售商联合促销线性合约设计[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(4):870877. MENG Weidong, DAI Jiansheng, XIONG Weiqin. Linear contract design for supplierretailer joint promotion based on Nash bargaining[J]. Systems EngineeringTheory & Practice, 2013, 33(4):870877. [12]CHU W,DESAI P S. Channel coordination mechanisms for customer satisfaction[J]. Marketing Science, 1995, 14 (4):343359. [13]BALASUBRAMANIAN S. Mail versus mall: A strategic analysis of competition between direct marketers and conventional retailers[J]. Marketing Science, 1998, 17(3):181195. [14]MOON Y, YAO T, FRIESZ T L. Dynamic pricing and inventory policies: A strategic analysis of dual channel supply chain design[J]. Service Science, 2013, 2(3):196215. [15]YAN R. Managing channel coordination in a multichannel manufacturerretailer supply chain[J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(4):636642. [16]SOLEIMANI F, KHAMSEH A A, NADERI B. Optimal decisions in a dualchannel supply chain under simultaneous demand and production cost disruptions[J]. Annals of Operations Research, 2016, 243(1/2):301321. [17]代云珍, 胡培. 基于策略型消費者的最优广告和定价联合决策[J]. 软科学, 2015,29(8):8892. DAI Yunzhen, HU Pei. Optimal advertisement and pricing policy in the presence of strategic customers[J]. Soft Science, 2015,29(8):8892. [18]KARRAY S, ZACCOUR G. Could coop advertising be a manufacturer's counterstrategy to store brands?[J]. Journal of Business Research, 2006, 59(9):10081015. [19]AMROUCHE N, YAN R. Aggressive or partnership strategy: Which choice is better for the national brand?[J]. International Journal of Production Economics, 2015, 166(8):5063.