老挝铺

赵卡

拳术或武术,在我们这儿直接叫武。比如说谁会两下子,练过,打人又准且狠,最好是一招制敌,就说谁肯定有武了。一般的共识是,有武的人在多数情况下比没武的人厉害得多。

我十五岁那年,崔双喜也十五岁,但我比崔双喜的月份大,崔双喜自然叫我哥了。我们哥俩是一前一后辍学的,崔双喜他老子有先见之明,认为崔双喜再念下去纯属浪费钱财,就不再供他了。我老子没有先见之明,他倒是咬牙供我,但我也辍学了。我辍学是因为看录像导致的。那个年头流行看录像,名字也叫得五花八门,什么镭射什么闭路电视的,满大街挂着粉笔写了字的牌子招摇,现在想起来真他妈后悔得要命。我在录像馆里混了一个月,看通宵的香港武打片,沒有特技3D什么的,很幼稚的那种,我武功没学会,倒混起了一身虱子。学校找不着我,就去家里找我,我爹说不是在你们学校住校吗?学校说你儿子一个月没到学校了。学校就和我爹一起找我。还动用了派出所的力量,最后在某个录像馆里找到了我。自然,我被我爹打个半死。接下来的惩罚不用说,学校及时作出了明智的决定,我被开除了。我被开除后没得选择,跟着爹娘面朝黄土背朝天种地了。除了种地,我和崔双喜一起搭伴放牲口,他放的是牛,我放的是骡子,走遍了村前村北、河滩树林,偶尔也故意撒手,让自家牲口偷偷吃点别人的庄稼,占点便宜。

这些丢人现眼的事我就不多说了,说了也没用,我说点儿正经的吧。

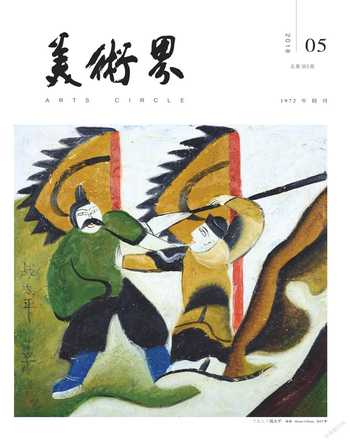

打沙袋是我辍学第二年冬天新染上的爱好,原先我没有一点爱好,要说有也就是看了一本叫作《武林》的杂志,地摊儿上买的过期处理货。但看书练武不太靠谱,练了一阵子,效果一般。这时有高人指点,说要想有所成,还得拜师傅,我后来就真的拜师傅了。不过人家没答应,我是不管他答不答应,反正给他磕过头,师傅长师傅短地也叫上了。

我师傅是我们村的张连战,不是传说中的鹤发童颜的老师傅,年轻着呢,脸上闪着青白的光,他那时在城里念高二。张连战快考大学了,但一点也看不出紧张来,隔三岔五回村。我说,这就是有武和没武的区别,能沉得住气。张连战他弟弟比我小一岁,叫张连斗,和我一起放牲口,他哥没事也出来搭个伴,顺便背英语单词。本来,放牲口说不上是一个好差事,我一直这么认为,凡是老师和父母给你交代的活儿,十有八九徒劳无功,所以,抵触情绪那是必不可少的。但你又不敢反抗,怎么办?古代的奴隶聪明,忍受不了残暴的奴隶主统治,故意破坏劳动工具,以造成怠工。我和张连斗总不能损坏牲口吧?那太残忍了,再说也没那胆儿。我们的做法是,把牲口牵到离村很远的滩上,给牲口的四蹄捆了绊索,不管了,它们爱上哪儿糟践就去哪儿糟践。余下来的时间,我们就跟着张连战练武。张连战说,练武先练基本功,什么是基本功知道吗?先蹲马步去。我问什么是马步,张连战说,连斗,给他做一个看看。张连斗叉开双腿,屁股一沉,双臂横成一,目视前方,像个矮下来的“大”字。嗯,我一看这么简单,便跟着做了。我和张连斗蹲马步,张连战给我们打了一趟拳,噼里啪啦,干净利落,草皮横飞。打完后,张连战喘着气问,咋样?我和张连斗蹲着说,厉害,厉害,就是眼花得看不清。

张连战有个绝招,他得意地说是他自创的。这招太绝了,他给我比画说,你瞧谁来了?我一回头,谁也没有,脑袋上却挨了结结实实的一拳,根本没有任何防范。我说这不算,属于偷袭,偷袭是阴谋诡计,没有武德。张连战说,什么阴谋诡计?这叫兵不厌诈,拳法加上兵法,打遍方圆二十公里无对手。我捂着闷疼的脑袋问他,为啥是打遍方圆二十公里无对手,而不是五十公里或一百公里呢?张连战说,二十公里以外是他师傅,他不能连他师傅也打了。再说了,他师傅的内功深厚,别说是他,一般的练家子恐怕三五个也近不了身。张连战这么一说,我就对他师傅发生了兴趣,问能不能见一下他师傅,姓什么叫什么。张连战摇了摇头,轻蔑地看着我说,师傅不是谁都可以见的,再说了,练武这行是讲师道的,师傅的尊号怎么能随便说出口的?记住了,这是规矩。他这么煞有介事地一说,吓得我再也不敢瞎问东问西了。

邻村海子是个大村子,每年夏天麦收季一过,便要狠狠唱几天大戏,以传统的晋剧为主。崔双喜找我,问我看戏不。我说手里有牲口,不利索。崔双喜说,这有什么难的?走之前拔些草,到了戏场把牲口往树上一拴就行了,它们吃它们的,咱们看咱们的,两不误。我稍一思索,是这么个理,就去找张连斗,说了来意,要搭伙去海子看戏。张连斗说手里有牲口,不利索。我便把崔双喜的法子告诉了他,他一听就觉得主意不错,应了。村里唱戏一般分两场,下午场和夜场,下午场是三点开始,差不多六点就结束了,夜场是八点开始,最多十一点就结束了。我们三个定好了时间,看下午场,夜场没法看,因为有牲口,黑灯瞎火,怕丢了。我们看戏的事让张连战知道了,直埋怨我们不叫他,我们说师傅你不是复习功课吗?怕耽搁了你考大学。张连战说没事,我也是散散心,好多年没看戏了。然后我们就定了一起走。走之前,我们都到地里拔了草,各自塞满了尿素编织袋子,往牲口背上一驮,慢慢悠悠就到了海子的戏场,在边上找了一棵大树。已经有其他人的牲口拴在上面了,我们重新找了一棵树,拴了牲口。我的骡子和崔双喜的牛不对付,我只好找了一根电线杆拴了。

进了戏场,摆摊做买卖的要比看戏的多。我们找了一个阴凉地方,站成了一排,看满场子的男女老少人头攒动,叽叽喳喳的。戏还没开呢,戏台子两边大柱子上,挂出了当天下午场的戏目,一共两出,《金水桥》和《空城计》。不仅是我,包括张连战张连斗崔双喜,其实都不是来看戏的,而是来看戏场的,戏场的内容丰富过戏台。既然来,为什么说不看戏呢?主要原因是诸如《金水桥》《空城计》等曲目,唱起来咿咿呀呀的,一句也听不懂,不如看戏场里的人来劲,干什么的都有。我和崔双喜转了转场子,买回了四根冰棍,我们四个人一人一根。正连舔带嚼,吃得惬意,猛不防身边擦过一个人,把张连战手里的冰棍给磕飞了,掉在地上,沾了土,眼见是吃不成了。张连战大怒,抬眼一看,刚从他身边擦过去的那个人,已经站在了看戏的人群里。恰好那时戏台上开始筛锣,好戏就要开场了,仿佛他就要给唱上一出。这个人看上去也就二十岁上下的样子,光着上身,秃头,样貌清癯,明显喝了酒,脚步有点不稳,骂骂咧咧的,不知道在骂谁。正当张连战要上前质问他时,只见秃头嘶吼着在原地打了一趟拳,姿势雄猛,手眼犀利,就算是喝过酒,他也身步灵活,发力刚爆,尤其是他的手形,手指的第二个第三个指节勾屈,手背后张,好看,像个鹰爪。

鹰爪拳,张连战说。

鹰爪拳怎么啦?你们他妈的,都欺负我!秃头晃着身子,转圈儿指着人说。

秃头打完这趟拳,浑身上下肌肉都在颤抖。秃头上冒汗,眼里噙着泪,仿佛死了老婆那般悲伤。戏台上也唱得不亦乐乎,一个叫詹什么妃的在唱:哎呀!可恼秦英好大胆,打死我父欺了天。然后是道白:万岁呀,秦英不遵国法,打死我父,快与小妃做主吧。那个戴皇冠挂了胡子的肯定是唐王了,只见他嗯了一声,哎!接着唱:不不不好!听说太师丧了命,倒叫孤王吃一惊。爱妃莫跪且平身,孤王与你把冤伸。张连战看也没看戏台一眼,只见他由横拳起势,两拳收回变掌,身体堕地,裆部紧缩,臀部稳定,紧接着,张连战呔了一声,全身之力瞬间达于指爪,感觉若以爪刃物,有一种分筋挫骨般的气势。

好,围观的人一起叫出好来。

打狗日的,人群里有人幸灾乐祸地喊,西菜园的二狗子,这回你妈逼的,遇上对手了。

鹰形拳,秃头用手抹了一把脸,问张连战,心意六合拳?

张连战见秃头已然没了挑衅之意,就收了架势,狠狠地说,赔我冰棍,你妈的,心意六你妈的合拳。

这时戏台上已经唱到了这一段,唐王:小孩子敢把太师打,长大了还要打孤王。接着银屏公主唱:银屏女在金殿用目观看,我龙母坐一旁作了难;银屏女走上前忙拿本谏,尊父王龙位里细听儿言;小秦英犯了罪本该问斩,你念其我秦门一个儿男。戏场这边,人们早没了看戏的兴趣,都盯着张连战和叫二狗子的秃头呢,看他俩是不是来一场真格的。人们自动围成了一圈,有胆小的躲在别人后面,怕溅一身血。我站在张连战身后,心扑腾直跳,不知道他会怎么出手。忽然,秃头单腿跪地,抱拳给张连战作了一个揖,起身嘟囔了几句什么,扭头跑了。

操他妈的,跑了,本来想看场打斗大戏的人们,悻悻地骂道,这是怎么回事?

没等第二场戏《空城计》开锣,张连战就喊了我,走吧,走吧,啥意思也没。我又喊了张连斗和崔双喜,走吧,走吧,没啥意思。我们解了各自的牲口,牵着,从原路溜着庄稼地边儿的草,慢慢悠悠往回走。我问张连战,什么是心意六合拳?张连战说,这小子算他识货,心意六合拳就是一种非常厉害的拳,练到一定时候,一般七八个人根本近不了身,像刚才那小子,他那破鹰爪拳,我一掌就能劈死他。张连战边说边比画,朝前倏地劈出了一掌,带着风,仿佛真的劈死一个人。我又问张连战,心意六合拳属于什么门派?张连战想了想,这个我还真没问过我师傅,开学后我问问他,我师傅的老家是河南,应该属于少林寺的吧,这个我也说不准,反正我师傅的老家是河南周口的,听说他们那个地方尽是练武的。

回村后的第二天,我就要求张连战教我心意六合拳。张连战翻了翻白眼说,你现在的基本功太差,不到时候,时候到了,我教你,再说了,我现在也不精。不管张连战心里是怎么想的,我寻思他肯定不想教我,留一手,毕竟非亲非故的,估计他要教他弟弟張连斗。没多久,暑假结束,张连战返回县城上学了,我和崔双喜继续转村放牲口,有时也混着张连斗。我在放牲口的时候,不时比画一下看过张连战的那几招,劈拳,我嘴里还念着偷来的口诀要领,抽身掉膀,气足胸宽,起落不分,顾打一气,上挤下攻,放胆即成;任督循环气归根,摩经抱掌肺凛冲;着意曲池开门户,挤劲着力劈胸中。崔双喜眼盯着地皮问我什么是任督和曲池,我说师傅没说,我也不知道。我这么一说,崔双喜撇撇嘴,也就不再问了。

秋天的时候,我们村来了四个外地人,高高矮矮,操着歪歪斜斜的口音,听懂一句听不懂一句的,一问,是河北人,我们村里的人背地里都叫他们河北侉子。河北侉子是来收葵花子的,有三个年轻的,住在村里的一个光棍汉屈三家里,一个岁数大的,住在我们家,他们住不花钱,吃饭呢,每顿按两块五算,遇上吃好的,再加五毛钱。岁数大的这个河北侉子叫郭钻林,身体瘦削,红光满面,精神矍铄。我爹问他多大了,郭钻林说六十九。我爹不信,说他最多五十岁。郭钻林呵呵笑着说,你不信我就没办法了。河北侉子在我们村收了一个礼拜的葵花子,租的场地都堆不下了,就借了我家院子里堆。郭钻林还是呵呵笑着说,不白堆,堆一天给一天的钱。麻袋和山一样,两天就齐房高了,我每天帮着家里忙完地里的活儿,回到院子里,看着满眼的麻袋,像沙袋一样,忍不住上去打一通,完了还不忘耍个劈拳。郭钻林看我打麻袋,问我练的是什么,我说心意六合拳。我话音未落,郭钻林就笑得前仰后合,说什么心意六合拳啊,胡打。我白了郭钻林一眼,说你懂什么啊,我师傅教的,我这是劈拳,见过没?我冲着郭钻林比画了一下拳头。

屁,郭钻林冷笑了一声,扭头回屋了。

吃完晚饭,我没事干,就到院子里又打了几拳麻袋。没想到郭钻林站在我身后,说小心打烂了麻袋,撒了葵花子你赔不起。我住了手,还真怕打烂了麻袋,赔不起我倒是没考虑过,怕我爹找我麻烦。郭钻林见我住了手,慢吞吞地说,你那不是劈拳,也不是心意六合拳,你这都不知道是谁教的,瞎胡闹。看样子郭钻林像个行家,我说我师傅教的,我师傅的师傅才叫厉害了,我才学了几天啊,瞧你这么看我,莫非你也会武了?郭钻林仿佛来了兴致,拉开了架势,和我说,闪开点地方,我给你看两招什么叫心意六合拳。我闪到了一边,只见郭钻林身如弩弓,手似箭射,起也打落也打,打出一条中线,招式连绵不绝,打完后,脸不红,步不乱。我说,真好看,绝了。郭钻林得意地说,这叫崩拳。我说,厉害,真厉害。郭钻林问,小子你听说过郭云深没?我说郭云深没听说过,他也姓郭,保不齐是你们家的什么人?郭钻林摇了摇头,说郭云深才厉害呢,他半步崩拳打天下,你问你师傅的师傅听说过没?我说我还没见过我师傅的师傅呢。我当时有一种想拜郭钻林为师的冲动,但黑灯瞎火的,我们两个人影影绰绰,我觉得要是就着那么一点光线跪下了拜师,恐不严肃,就心想第二天再说。第二天,我一早就起来了,破天荒地给郭钻林端了洗脸水,惊得我爹一脸诧异。郭钻林却讳莫如深地笑了,说小赵是个好小伙子,懂事。我一直等到一家人吃过早饭,瞅了个空子,本想和郭钻林挑明了我的意图,没想到,另外三个年轻的河北侉子来我家,和郭钻林说葵花子收得差不多了,可以装车了。郭钻林微笑着点点头,说好啊,那咱们就行动。我看着他们比比画画的,又是算钱,又是研究行车路线,知道没我一点事了,我知趣地躲到了一边。

葵花子装满了近千条麻袋,麻袋装满了接龙般的卡车。郭钻林临走前拍拍我的肩膀说,小赵,别练什么武了,没用,说不定还惹祸上身,这年头还是学点别的本事吧。我没好气地说,这年头,有武总比没武强,能惹出什么祸来?郭钻林呵呵一笑,没再说什么,钻进了车子,一溜黑烟走了。

我说了这么半天,主要是想说,我费了半天劲儿,没正经学上武。但我感觉,只是感觉,已经会两下子了,比如,有一回我和崔双喜玩着打,我很轻易地就把崔双喜打倒了。崔双喜从地上爬起来,拍了拍身上的土说,你现在有武了。我问崔双喜我有到什么程度,崔双喜不假思索地说,反正,三两人一齐上也打不过你。这话说的,让我很是受用。但我还是没有师傅教,张连战忙着念书,顾不上我,再说了,人家凭什么教你啊?没师傅教我找师傅,找到了,还是那本叫作《武林》的杂志,每期里面都有一些图示套路的,我挑了一些招式好看的,照着书练。练了一阵子,演给崔双喜看,崔双喜说好,演给张连斗看,张连斗说不错,后来又演给我二表姐看,我表姐和他们那茬子姐妹都啧啧称奇,说我挺厉害的。这下,我自我感觉好极了,好像方圆十公里之内数我厉害呢。但很快,我就遇上了麻烦。

其实也说不上麻烦,而是丢人现眼。第二年的春天,人们刚种完地,可稍作喘息几天,我那段时间也没顾上练武,其实我练武也是三天打鱼两天晒网,没那么认真过几天。每逢晚上,我就和村里其他人一样,走东家串西家地串门子,我去得最多的地方是崔双喜家。崔双喜有个姐姐,又白又肉,眼睛像会说话似的,漂亮极了,她大我三岁。我有点暗恋她,但我不敢表白,我怕表白了以后,人家一旦不理我,我就不好在她眼前晃悠了,到那时,恐怕和崔双喜也没得朋友做了。崔双喜他姐漂亮,自然招蜂引蝶,经常性的,他家男男女女攒的多,比如我们村的陈爱狗、陈云升兄弟俩,比如我二表姐,还有过去我念小学一年级时的班长高秀清,他们虽说年龄都比我大个两三岁,但攒在了一起,都无话不说,间杂在其中的打情骂俏,心照不宣的人自然心知肚明。我知道,陈爱狗暗恋我二表姐,陈云升暗恋高秀清,我倒是暗恋崔双喜他姐,因为崔双喜的原因,我俩不管怎么说都是兄弟般的友情,我怕说出了我暗恋他姐的念头,最后兄弟都没得做还好说,别惹出其他事端来。这么一来,我夹在他们中间,有点尴尬,只好没话找话,东家长,西家短,有一天说到了达赖庄放电影呢。我这么随口一说,我二表姐第一个有反应了,问我是不是真的,啥时候放。我说,这几天都放。我二表姐说,那咱们去看,你们走不走?崔双喜他姐说,走。高秀清说,走。陈云升附和说,走,走。陈爱狗问,咋走?看电影这事,归根到底是咋走的问题。达赖庄离我们村少说也有五公里,步行肯定不行,黑天半夜的,那就骑自行车了,自行车够不?我们合计了一会儿,最后决定,陈爱狗骑自行车带上我二表姐,陈云升骑自行车带上高秀清,崔双喜骑自行车带上他姐,我呢,一个人骑自行车,谁也不带。我倒是想带崔双喜他姐,但我没说,人家也没那个意思,我自作多情,就算了。说走就走,我们几个趁黑出发了。那天晚上月光也好,照得地面亮堂堂的,像一汪汪水。路上,我二表姐说,听说达赖庄的人很坏,打起来咋办?我没过脑子,跟着就说了一句,我有武了,不怕。我这么一说,陈爱狗哧哧干笑了两下,崔双喜他姐也笑了,说就是,不怕,小赵他有武了。很快,我们就到了达赖庄村。

达赖庄是个大村子,放电影是在村边的一片空地上,银幕吊在一家人的房后,我们到的時候已经演了一半了。剧情是谭嗣同正要被正法,应该是《大刀王五》,扮演王五的是全国武术全能冠军赵长军,我在《武林》杂志上见过。我们这一伙说是看电影,分明是边看边聊,陈爱狗捂着肚子说他转转,其实他是找地方拉屎去了。就在换下一个片子的空当,借着放电影师傅的灯,有三个家伙朝我们这边歪歪斜斜地走了过来,人群里隐隐约约有人说,二驴头。二驴头我知道,在周边的几个村子的确很有名,打家劫舍,心狠手辣,一般人见了他就像见了鬼一样躲闪。过来就过来吧,我们又没惹他,他总不会吃了我们吧?我思忖。来近前了,才看清其中一个小子,长得的确像驴头,过来后二话不说,一巴掌把我从人群里拨拉出去了,挨着我二表姐,问从哪来的,我怎么没见过啊。我二表姐吓得话也不敢说了,直看我。后面两个小子,一个挨了高秀清,一个挨了崔双喜他姐。我和崔双喜陈云升站在旁边想上前阻拦,只见挨着我二表姐那个最歪的小子,也就是驴头,倏地掏出一把刀来,明晃晃的,足有一尺长,指着我们说,给老子滚远点,不然,老子的刀子不长眼。我二表姐崔双喜他姐高秀清都吓得吱吱乱叫,因为害怕刀子,我和崔双喜陈云升都木头般立在边上,眼睁睁看着这三个小子耍流氓而不敢上前。那时我练过的武我也忘了,我记得我好像没学过徒手夺白刃。我二表姐、崔双喜他姐眼巴巴地看着我,我却无动于衷,甚至我害怕了,还想往陈云升身后躲。正在这时,陈爱狗拉屎回来了,看到了眼前的一幕,径直走到了拿刀的驴头面前,问,做啥呢?还晃个刀子?驴头凶巴巴地说,滚远点,见过给牲口放血没?陈爱狗说,见过,先放我的血吧。说着,陈爱狗把脖子给驴头递了上去,说尽量多放点,我血多。这下,驴头有点尴尬了,不知道该放还是不放,比画了几下刀子,就讪讪着骂骂咧咧地走了,另外两个一看陈爱狗这么狠,自觉没趣,也跟着走了。

我是在回村的路上被抛弃了的。因为我们四个男的里面就我会武,他们三个不会,结果,最后还是靠陈爱狗的舍生忘死救了场面,我这武居然一点没用上。一路上,大家谁也没作声,心里想着什么,我基本能猜出个一二三来。我,一个有武的人,已经被他们彻底看扁了。我估摸着,今后的日子里,我很难在女人面前抬起头来,我相信没有一个女人会跟一个懦夫打打闹闹的,更甭说男女之间那点事儿了。

我是咽不下这口气,但又没有办法。我就去找张连斗,问他哥张连战啥时候回来。张连斗问我什么事,我把去达赖庄看电影的遭遇和他说了一遍。张连斗听了也是很气愤,说他听说过有个家伙叫二驴头,很嚣张的,人品也坏,哪天等他哥回来把他好好教训一顿。我们就开始等,一直等到快放暑假的时候,张连战从城里回来了。但张连战对我提出的复仇计划根本没有兴趣,他说他马上要考大学了,他得备战,哪有时间顾上替我们打二驴头?再说了,他师傅过几天要下到村里玩儿,他得陪他师傅。听说张连战的师傅要来我们村,我就暂时放弃了请张连战打二驴头一顿的想法,因为我觉得,见一下张连战的师傅比教训二驴头一顿重要。我还暗藏了一个想法,不一定要让张连战的师傅指点几下招数,关键是指点有勇气的问题,我认为我在达赖庄的表现不是技术问题,而是心态和勇气问题。但等了十来天,张连战的师傅还没有来,问张连战,张连战说他师傅快了,他师傅和他一起准备考大学,肯定要下来放松一下心情。我就有了一种度日如年的感觉,去找崔双喜,问他想报达赖庄的仇不。崔双喜说过了这么长时间,算了。我还是忍不下这口气,就又去找了张连斗,试图让他说服他哥张连战替我们去打二驴头。张连斗说,其实报仇并不见得非打二驴头一顿不可,还有其他办法。我问什么办法,张连斗说,把二驴头他家的牲口毒死也算。我觉得这主意不错,牲口值钱,毒死他家牲口,他家到夏收的时候就完了,庄稼收不回来,还不哭死过了?那才爽呢。说干就干。为了增强力量,我又去找了崔双喜,说了张连斗的意思。崔双喜说这个主意好,不显山不露水,偷偷给二驴头他家牲口圈下了毒,比打二驴头一顿要好上百倍。

我从家里偷了半瓶敌敌畏,崔双喜从他家搞了一包六六粉,叫了张连斗,骑了两辆自行车,天刚搭黑,我们就面带微笑上路了,直奔达赖庄。走到半路的时候,遇了情况,迎面开来了一台小四轮拖拉机,嘟嘟嘟的,冒着黑烟,速度很快,我们还没反应过来,就从我们身边擦过去了。车斗子上坐了三个人,中间好像围着一头牛,天有点暗,看不清。我们回头骂了一句,继续前行,直到进了达赖庄村,被村口站的十几个人威风凛凛地拦住了,问我们是哪的,到哪去。我当时有点胆怯,说是西兴地村的,听说你们村放电影,来看看。话音未落,其中一个大块头黑影上来就搜身,搜出了我们携带的敌敌畏和六六粉。然后,人群就炸了,我们三个被雨淋般的耳光和惊涛拍岸般的大头胶鞋打懵了,打得我眼泪汪汪,人群中不断地传出醉了酒一样的喊叫。等七手八脚稍停了一下,我很不满,大喊道,咋了打我?张连斗也跟着说,咋了打我们?人群里的一个人恶声恶气地骂道,你妈的,是不是又来毒牲口了?我说,谁说我们来毒牲口了?我还想说点别的,一个嘴巴子抽了上来,紧跟着打我的那个人骂道,你妈的,路上你没碰见,刚毒倒了一头牛,你还想毒几个?我忽然明白了,我们刚刚遇上的小四轮拖拉机上,拉的就是被毒了的牛,看来,有人提前下手了,至于是不是二驴头家的,我不知道。这时,有个上点岁数的问,你是谁家的了?我说赵药东。你呢?这人又问崔双喜和张连斗,崔双喜和张连斗分别说了他家大人名字,崔铁小和张二拉。那人听了,火压了压,说认得你家大人,算啦,屁大的几个人,我看是想去老挝铺住两天了。我不知道老挝铺是哪儿,好像是个南亚国家,地理课上学过,正想问问,可他们这群人接下来七嘴八舌,问我们要去毒谁家的牲口。我老实交代说是二驴头。人们一听说是二驴头,都哈哈大笑起来,说那会儿四轮车上拉的就是二驴头家里的牛,你们晚了一步。估计是二驴头在这个村里名声不好,人们竟然幸灾乐祸。不管咋说,我们毕竟行动未遂,目标又是二驴头,人们没收了我们的毒药,又狠狠地骂了一顿,把我们给放了。

投毒不成,还被打了一顿,回到家,一个个都鼻青脸肿。我们三个人分别被各家的大人又捶了一顿,就算完了。我总结了一下,认为之所以一次次被羞辱,归根结底还是学艺不精。如果像张连战那样,多少会几招心意六合拳,也不至于被打成那样,至少可以躲闪嘛,躲不了还可以跑嘛。我在家消停了几天,就去张连战家里找他,这次务必恳请他收下我这个徒弟,顺便见见他的师傅。我刚踏进张连战的家门,就看见张连战正准备出门,从行装上看,这是要回学校了。没等我开口说什么,张连战吃惊地说,你小子胆子挺大啊,给人投毒,是不是想去老挝铺住几年?我说,老挝铺在哪儿啊?干吗非要去老挝铺住呢?语言又不通,咱们西兴地不是挺好吗?哎,你师傅呢?怎么还没来呢?

来不了了,张连战紧了紧行包说,他快到老挝铺了。

咦,怎么、怎么回事?我问,都出国了,老挝?

还不是我自创的那招?他學了试试,不小心一拳砸在了一个同学的太阳穴上,那同学当场就软成棉花团了。唉咳,张连战黯然道,我师傅,咳,他估计快进老挝铺了。什么出国?不是老挝,是老挝铺,老挝铺就是设在山旮旯里的监狱。我师傅本来说这阵子来,唉,这下完了,老挝铺有个煤矿,他得挖几年煤。

噢,我低头回忆了一下张连战自创的那招,去年夏天,放牲口的空当儿,他给我比画说,你瞧谁来了?我一回头,脑袋上挨了结结实实的一拳,根本没有任何防范。这算什么绝招啊?我心说,偷袭为习武之人所不齿的。

责任编辑 李路平