神经介入治疗缺血性脑血管病患者的临床探讨

徐家驹 陈益民

【摘要】目的:分析神经介入治疗缺血性脑血管病的临床作用价值。方法2015年7月至2017年7月收治的80例缺血性脑血管病患者,随机分为观察组及对照组,对照组采取静脉溶检治疗,观察组加入介入治疗,比较两组的临床治疗效果。结果:观察组血管再通率为95.0%,对照组为80.0%,两组差异显著;观察组患者的神经功能缺损程度明显低于对照组,日常生活能力高于对照组;术后6个月随访观察组的复发率及病死率均低于对照组。结论:对于缺血性脑血管病的患者采取介入治疗,可以明显的疏通血管,改善患者的生活质量。

【关键词】缺血性脑血管病;神经介入治疗;生活能力

脑血管病是临床比较常见的一种疾病,在任何的年龄阶段均可发病。该疾病具有发病率高、病情变化快以及复发率高和病死率高等特点,严重影响患者的正常生活。该疾病主要发病机制为患者的脑动脉或者颈部动脉发生病变,导致颅内血液循环以及组织受损[1]。主要临床症状为突然晕倒、口歪眼斜、语言障碍以及偏瘫等,严重影响患者的生活质量。对于该疾病传统采取溶栓治疗,但是今年来的研究发现采取神经介入治疗效果更理想,根据以上的情况,本次进一步探讨神经介入治疗缺血性脑血管病的作用价值。

1 资料来源及方法

1.1 资料来源

2015年7月至2017年7月收治的80例缺血性脑血管病患者。纳入标准:无肝肾功能损害、无神经异常;患者的诊断符合《神经病学》中对于缺血性脑血管病的诊断;发病时间在6h之内。将以上80例患者随机分为观察组及对照组,每组患者40例。观察组中男性患者17例,女性患者23例,年龄33-85岁,平均(50.2±4.4)岁,对照组男性患者20例,女性患者20例,年龄34-85岁,平均(50.0±4.6)岁,经分析比较两组患者的一般资料差异不显著可以进行组间相互比较。本次的治疗方案患者及家属均知情并同意;本次的研究方案经过我院伦理学会的审批通过。

1.2 治疗方法

两组患者在入院后均口服降血脂、活血化瘀以及保护脑组织等药物,对照组采用0.9mg/kg的纤溶酶原激活机制治疗,最大药物的剂量小于90mg,1min内静脉推注总药量的10%,剩余的90%药物在60min内持续静脉推注完毕。观察组的患者采取介入治疗:手术常规消毒,在动脉搏动明显的位置选定为手术的穿刺点,患者局部麻醉,随后按压穿刺点,导丝将肝素清洗备用的导管,将导管送入穿刺的部位然后进行相应的操作。内经2mm的引导管经主动脉送到血管直到颈动脉或者椎动脉内,根据患者具体情况选用微导管插到相应的动脉内,一直到达病灶内部。显影技术观察患者的病变情况,确定病变的部位,然后进行注射药物以及栓塞和扩张等治疗。穿刺点止血包扎,观察患者的情况。

1.3 观察项目

血管再通分为完全再通、部分再通、未通,其中颅内各分支血管显影为完全再通、仅部分显影为部分再通、未显影为未通,再通率=(完全再通+部分再通)/总例数*100%[2]。

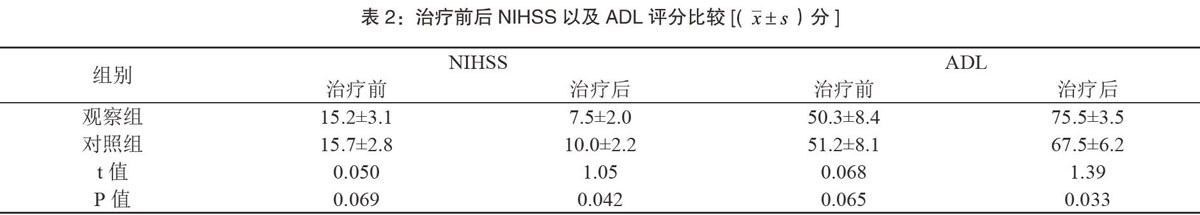

神经功能缺损程度使用美国国立研究院卒中量表(NIHSS)评价,得分越高说明神经功能缺损程度越严重[3];生活质量采用日常生活活动能力量表(ADL)评价,得分越高说明生活质量越好[4]。

术后6个月随访观察两组患者的复发率及病死率。

1.4 数据分析

相关数据均在统计分析软件SPSS22.0中完成,计量资料以t检验分析,等级资料以H检验分析,比较后P<0.05为差异显著。

2 结果

2.1 血管再通率比较

观察组血管再通率为95.0%,对照组为80.0%,两组差异显著,具体的结果见表1。

2.2 治疗前后NIHSS以及ADL评分比较

治疗前两组患者的NIHSS以及ADL评分差异不显著,经过不同的治疗后,观察组的评分均明显的优于对照组,结果如表2。

3 复发率及病死率比较

对两组患者进行为期6个月的随访,观察组1例复发,复发率为5.0%(1/20);对照组5例复发,复发率为25.0%(5/20),两组的复发率差异显著(H=5.02,P=0.020);观察组无一例患者死亡,死亡率为0;对照组3例患者死亡死亡率为15.0%,两组差异显著(H=4.05,P=0.038)。

4 讨论

缺血性脑血管病是脑血管病常见的一种类型,约占全部脑血管病的80%,主要是因为脑部出现血液循环障碍等导致,患者会出现口歪眼斜以及偏瘫等临床症状,严重影响日常生活。在缺血性脑血管疾病的治疗指南中,采取溶栓治疗为一种重要的手段}s7溶栓治疗可以有效的疏通堵塞的血管,促进脑部组织供氧和供血等情况,改善神经功能缺损程度从而促进患者的转归。在溶栓治疗中,神经介入治疗因为具有适用范围广、微创、安全系数高等优点,在临床中得到广泛的使用。

本次研究中观察组患者采取神经介入治疗,经过治疗后发现95.0%的患者血管再通率良好,且患者的神经功能缺损情况减轻说明该种治疗方法疗效显著,术后患者的生活质量明显的提高,说明该种治疗预后明显,术后6个月无死亡病例,提示该种治疗方法远期效果明显,此外在本次治疗中均未发现严重不良反应,说明介入治疗具有较高的安全系数,不会过多增加患者负担。本次治疗效果于张文龙等报道基本一致,均说明了介入治疗在缺血性脑血管疾病的良好作用价值。因此我们认为:对于缺血性腦血管病的患者采取介入治疗,可以明显的疏通血管,改善患者的生活质量。

参考文献

[1]王骞,缪桂华,金小庆等.缺血性脑血管病颅外段血管内支架治疗临床疗效分析[J].临床医学,2015,35(04):40-41.

[2]中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组.缺血性脑血管病介入治疗抗血小板策略中国专家共识[J].中华医学杂志,2015,95(11):803-809.

[3]张树峰,刘中光,李曼等.去氧肾上腺素与多巴胺在缺血性脑血管病合并冠心病患者神经介入手术中应用的比较[J].中国医药导报,2015,12(10):107-109.

[4]牛月华.不同剂量阿托伐他汀对老年缺血性脑血管病患者同型半胱氨酸、C反应蛋白及颈动脉内膜中层厚度的影响[J].中国老年学杂志,2014,34(20):5845-5846.

[5]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组.中国缺血性脑血管病血管内介入诊疗指南,2015 [J].中华神经科杂志,2015,48(10):830-837.

[6]张文龙,张合亮,水涛,等.神经介入治疗缺血性脑血管病患者的临床效果[J].医疗装备,2016,29(19):3-5.