社会生态学视角下青少年校外身体活动行为的影响因素研究

代俊 陈瀚

摘 要:以社会生态学理论为基础,运用结构方程模型分析,从个体层、人际层和社区层探讨影响青少年校外身体活动行为的多重因素及各层次因素的影响路径关系。采用校外中大强度身体活动量、自我效能、身体活动益处/障碍、活动愉悦、家庭支持/同伴支持、社区环境6个分量表,对2 942名青少年((14.2±2.1)岁)进行调查。结果表明:1)青少年校外身体活动行为受到个体心理、社会支持及社区环境等多种因素的影响,是多层次多因素共同作用的结果;2)这些因素和层次间会产生相互作用、相互影响,且影响力的大小有直接和间接之分;3)人际层的同伴支持和家庭支持,以及个体层的自我效能和活动障碍对青少年校外身体活动行为具有直接的影响,社区层的社区环境通过自我效能、活动障碍、同伴支持和家庭支持等变量间接对青少年校外身体活动行为产生影响,个体层的活动障碍、活动益处和活动愉悦通过自我效能间接对青少年校外身体活动行为产生影响。

关键词:青少年;校外;身体活动行为;社会生态学理论;结构方程模型;中大强度身体活动

中图分类号:G 804.82 学科代码:040302 文献标识码:A

Abstract: Based on the social ecological theory, the current study utilized structural equation modeling to analyze multi-factor and interactions of factors from facets of individuals, interpersonal, and community environment in influencing adolescents physical activity behavior after school. A total of 2942 adolescents (age=14.2±2.1) participated and completed scales which include international physical activity questionnaires (IPAQ) after school, self-efficacy, physical activity enjoyment, physical activity benefits and barriers, family support, and peer support. The result showed that 1) physical activity behavior after school was influenced by multiple factors within multi-facets including individuals psychological variables, social support, as well as community environment; 2) those factors and facets interacts with each other and directly and/or indirectly affect after school PA; and 3) peer and family support from interpersonal facets as well as self-efficacy and PA barriers from individual facet directly influence adolescents after school PA behavior. The community environment from the community facet indirectly affects PA after school through self-efficacy, PA barriers, peers and family support. The PA benefits and barriers and PA enjoyment indirectly influence PA behavior after school through self-efficacy.

Keywords: adolescents; after school; physical activity behavior; social ecological theory; structural equation model; medium and high intensity physical activity

社會生态学是一种关注多层次、多维度共同影响的理论,该理论近年来在健康促进领域越来越受到学者的关注。本文从社会生态健康行为模型的多个层次,探讨青少年校外身体活动行为的影响因素,并通过结构方程模型分析,进一步探讨各层次因素的影响路径。

1 理论基础与研究假设

1.1 社会生态学理论及模型

社会生态学是由社会学和生态学这2大学科相互交叉产生的。社会生态学研究的是人类社会和自然环境相互作用所产生的规律,所涉及的领域和概念极为广泛[1]。社会生态学理论进一步的发展源于格式塔心理学派Lewin及其学生Barker对生态心理学的探讨,提倡在真实环境中研究人的行为。心理学研究者Bronfenbrenner在1977年创建了生态系统理论框架[2]。该框架是一个动态的嵌套结构,即每一个系统层都嵌在上一个系统层次里,并按与个体之间关系的密切程度,将个体所处的生态系统的环境因素划分成微系统、中系统、外系统和宏系统4个不同的层次。他的生态学理论关注人与环境的相互作用,强调生态环境对人类行为产生重大的影响。

其后,McLerpu等[3]基于社会生态学理论提出了健康行为模型。该模型也是一个动态的嵌套结构,并按照与个体关系的远近依次划分为个体层、人际层、组织层、社区层和政策层共5个层次,其核心理念是探讨多个层面对个体行为的影响。McLerpu等提出的理论模型为进一步了解个体行为中错综复杂且相互作用的各个影响因素提供了比较全面的整体框架结构,并能通过影响或改变某个层面来推进系统机制的发展。

1.2 研究构想

本研究主要探讨的是青少年的校外身体活动行为,因此,主要从个体层、人际层、社区层3个层面进行研究。个体层是模型中的最内层,主要包含个体生理和心理2方面的因素。其中,心理因素是主体可以控制的因素,因此,在应用社会生态健康行为模型进行个体层的研究中,大多数主要从心理因素进行分析,主要包括自我效能(self-efficacy)、运动愉悦感(enjoyment)、锻炼益处(pros)与障碍感知(cons)等[4];人际层次是社会生态模型中的第2近端层次,通常以社会支持作为反映人际层的重要维度,它对个体行为的影响是社会生态因素当中极为重要的因素之一。对于青少年来说,家庭和同伴的支持是比较重要的社会支持来源[4];相对个体层和人际层,社区层处于模型中的远端水平。前人研究发现,社区设施条件、安全性及活动的组织等社区环境因素是反映这一层次的重要变量[5]。

了解社会生态学理论作用于个体行为时的工作原理,能更好地分析影响个体身体活动行为的机制。首先,从社会生态学的整体性原则可知,系统中各个要素按其相依共存的方式构建成一个有机的系统整体,因此,对个体行为的影響是综合性、多层面、多维度共同作用的[6]146。其次,根据社会生态学的层次性原理可知,社会生态模型中各系统间具有等级层次的区别。在作用于个体行为时,这些因素的影响力会有远近大小之分,即有的因素是直接作用于个人,有的是通过内层系统的某个因素间接影响个体的行为。有时同一层级内的不同因素也可能会根据与个体的远近关系对个体行为产生直接或间接的影响[6]147。第三,根据社会生态学的开放性原理可知,信息与能量的交换、传递是生态系统间影响的主要方式,即这些不同层或同一层的因素是相互影响和作用的[6]147。另外,有研究指出,自我效能是预测个体行为改变的极为关键的中介变量,它与身体活动行为之间的关系极为稳定和一致[7]。并且,自我效能是一个最靠近行为改变的因素[8],它作为行为改变的中介效应也得到了大量研究的支持[9]。

本研究从个体心理因素、社会支持及社区环境3个层次的指标来构建促进青少年校外身体活动行为因素的结构方程模型,以此探讨影响青少年校外身体活动行为的社会生态因素及各因素之间的交互关系。

1.3 研究假设

综上,本文提出以下研究假设:

假设1:个体层、人际层及社区层对青少年校外身体活动行为产生直接或间接的影响;

假设2:社区层通过人际层和个体层间接影响青少年校外身体活动行为;

假设3:个体层中的各心理变量(活动障碍、活动益处与活动愉悦)通过自我效能间接影响青少年校外身体活动行为;

假设4:人际层中的家庭支持和同伴支持通过自我效能间接影响青少年校外身体活动行为;

假设5:社区层的社区环境通过自我效能间接影响青少年校外身体活动行为。

2 研究方法

2.1 问卷调查法

2.1.1 调查对象

运用分层整群抽样的方法,分地区按照年级分层抽取一线城市(上海、广州)、二线城市(西安、乌鲁木齐)、三线及以下城市(榆林、黑河、滁州)共7个地区小学的五、六年级、初中的一、二年级、高中的一、二年级共6个年级的在读学生。调查对象的年龄为11~17岁(14.2±2.1)对所有调查对象进行“青少年体质健康(身体活动)社会生态环境”问卷调查。实际发放4 080份,回收3 912。剔除漏项填写及明显表现出随意回答的问卷,回收有效问卷2 942份,有效回收率75.2%。具体情况见表1。

2.1.2 测量工具

测量内容包含了校外中大强度身体活动量、自我效能、身体活动益处/障碍、活动愉悦、家庭支持/同伴支持、社区环境6个分量表,覆盖了社会生态健康行为模型中的个体层、人际层和社区层等与个体校外身体活动行为相关的3个层面。

2.1.2.1 校外中大强度身体活动量

身体活动行为的测量采用的是国际身体活动量表中文短版(international physical activity questionnaire-short form,IPAQ-S)。根据本文的研究目的,被试者回忆并记录下最近1周内校外中等及大强度的身体活动量(moderate and vigorous physical activity,MVPA)。IPAQ-S量表包含了对中等及大强度身体活动量的描述和活动例子。已有研究表明该问卷具有较高的信度和效度[10]。

2.1.2.2 自我效能

采用缩略版克服身体活动障碍的自我效能(Self Efficacy)问卷[11]。该问卷一共包含8个问题测试单一因子。已有研究已经对该版问卷进行了效度检验[12]。

2.1.2.3 身体活动益处/障碍

身体活动益处/障碍(PA Benefits/PA Barriers)问卷一共包含19个问题[13]。其中10个问题是关于活动益处,9个问题关于活动障碍。

2.1.2.4 活动愉悦

活动愉悦(Physical Activity Enjoyment)问卷包含7个问题来测量单一因子。活动愉悦的原始问卷包含16个问题来测试多重活动愉悦因子[14],但是,学者在已有因素分析研究中发现只有其中的7个题目是最有效的测试单一因子[10]。

2.1.2.5 家庭支持/同伴支持

家庭支持/同伴支持(Family Support/Peer Support)问卷一共10个问题[15]。其中5个问题是关于家庭成员对身体活动的支持,另5个问题是关于同伴对身体活动的支持。家庭支持和同伴支持的5个问题都归类于单一因子。

2.1.2.6 社区环境

社区环境(Community Environment)问卷一共包括16个问题。社区环境的原始问卷包含17个问题来测试多重社区环境因子[16]。由于该量表是根据西方国家设计的,基于我国的国情,需要进行必要的修改。根据相关专家的建议,删除了对骑自行车进行自主运动等6个相关问题,并加入了5个关于社区健身场地、组织体育活动及健身宣传等方面的问题。

以上各量表题项的回答和记分均采用Likert 5级评分方式来测试对各个题目的同意程度。

2.1.3 测试程序

问卷的发放、填答与回收采用班级集体测试的方式。研究组培训了10名调查人员,调研人员2个一组亲赴各地区的学校,并在各学校相关人员的组织和帮助下完成测试工作。以各班体育教师利用体育课时间在教室内进行测试。测试前调研人员对学生讲解填答方式和要求,要求互不干扰,以自身真实情况逐一填答,不能漏项。测试结束后在体育教師的协助下当场回收问卷。

2.2 数据分析

本研究使用AMOS22.0来进行验证性因子分析,测试结构模型的配适度,检验各个假设的路径系数。具体是根据 Anderson 和 Gerbing 的建议采用2步骤方式来进行分析。在第1步,对每一个问卷各个因子分别进行验证性因子分析。在该阶段,剔除了所有标准因子负荷低于0.5的指标[17]。并且,根据专家的建议,尽量不与测量项的残差之间相关。如果某些测量项之间的残差不独立,将对有问题的测量项进行删除来提高模型的配适度,因为测量模型的第1步是为了获得强大并独立的因子[2]。

第2步采用Maximum Likelihood(ML)方法对整个模型进行分析。ML法的前提条件是模型资料符合多元常态。如果模型的数据资料违反了多元常态,整个模型的χ2将会膨胀,进而导致整个模型的所有配适度指标受到影响。Bollen和Stine提出的Bollen-Stine Bootstrap (n=2 000)修正方法能够在资料不符合多元常态情况下对所获得的χ2及其所有配适指标进行修正来改善模型配适度[18]。在本研究中,整个模型的所有数据资料如果不符合多元常态 (multivariate Kurtosis c.r.>5),将运用Bollen-Stine Bootstrap(n=2 000)的方法来重新计算所有配适度指标。

结构方程模型分析法是适用于多个变量对因变量影响的一种研究方法。运用结构方程模型能准确计算各个潜在变量和因变量之间的关系[19]。由于结构方程模型分析要求数据必须完整,变量不能有缺失,因此,在结构方程模型分析中某一个样本的任何一个变量出现缺失值,则将此样本的全部数据删除,即采用全列删除法。

3 结果与分析

3.1 各层次因子

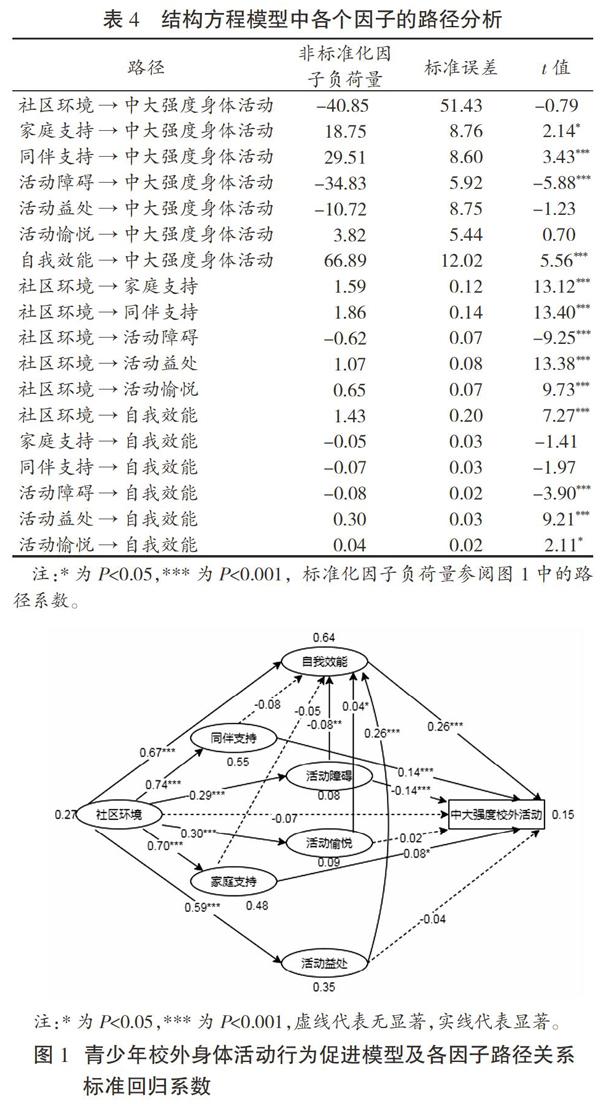

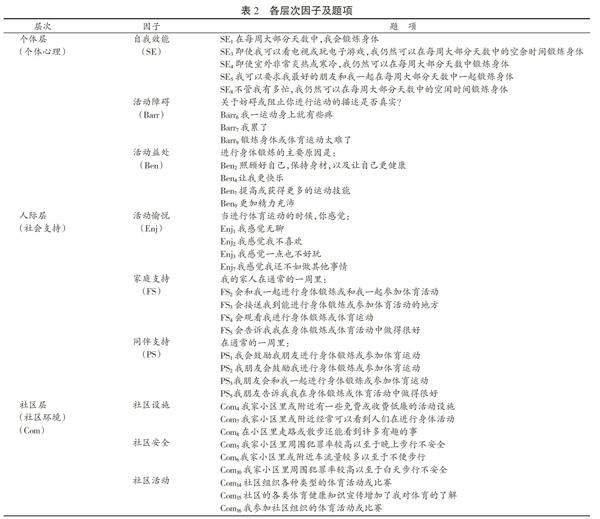

采用验证性因子分析分别对个体层中的自我效能、活动愉悦、活动益处和活动障碍进行单因素分析。其中自我效能包含5个题项,活动益处包含4个题项,活动障碍包含3个题项,活动愉悦包含4个题项;采用验证性因子分析分别对人际层的家庭支持和同伴支持进行单因素分析。其中家庭支持包含4个题项,同伴支持包含4个题项;采用验证性因子分析对社区层的社区环境进行多因素分析,结果显示社区层包含3个因子,分别为社区安全3个题项、社区设施3个题项、社区活动3个题项。具体各层次因子内容见表2。

3.2 整体模型配适度

根据数据分析结果,绝大多数指标的skew绝对值都在1以内,kurtosis绝对值都在7以内,这表明所有模型资料符合单变量常态分布,但是,整体模型资料并不符合多元常态(multivariate Kurtosis c.r.>5),因此,本研究运用Bollen-Stine Bootstrap(n=2 000)来对整体模型的χ2进行重新计算并根据Bollen-Stine Bootstrap(n=2 000)法对其他所有模型配适度指标进行修正[19]。其修正结果见表3。从表3的验证结果显示,整体模型的配适度全部在专家建议的标准以内(χ2/df≤3,GFI、AGFI、TLI、IFI和CFI≥0.90,RMSEA≤0.06,SRMR≤0.08) [20],表明所建模型的拟合度令人满意,所采用的量表具有较好的结构效度。另外,各个分量表的克朗巴赫ɑ系数在0.84~0.96,说明各个量表具有较好的信度。

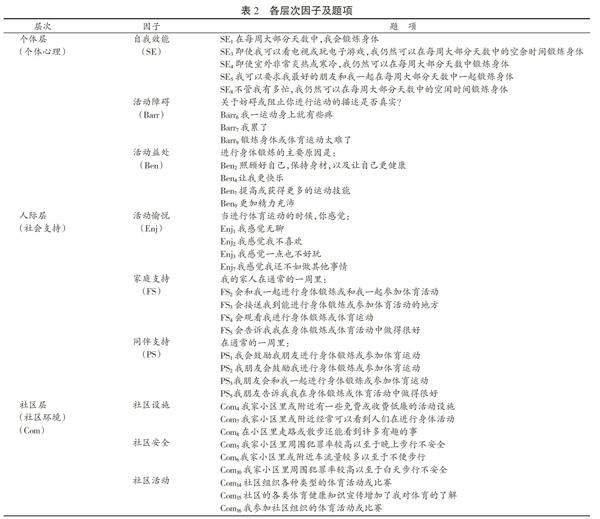

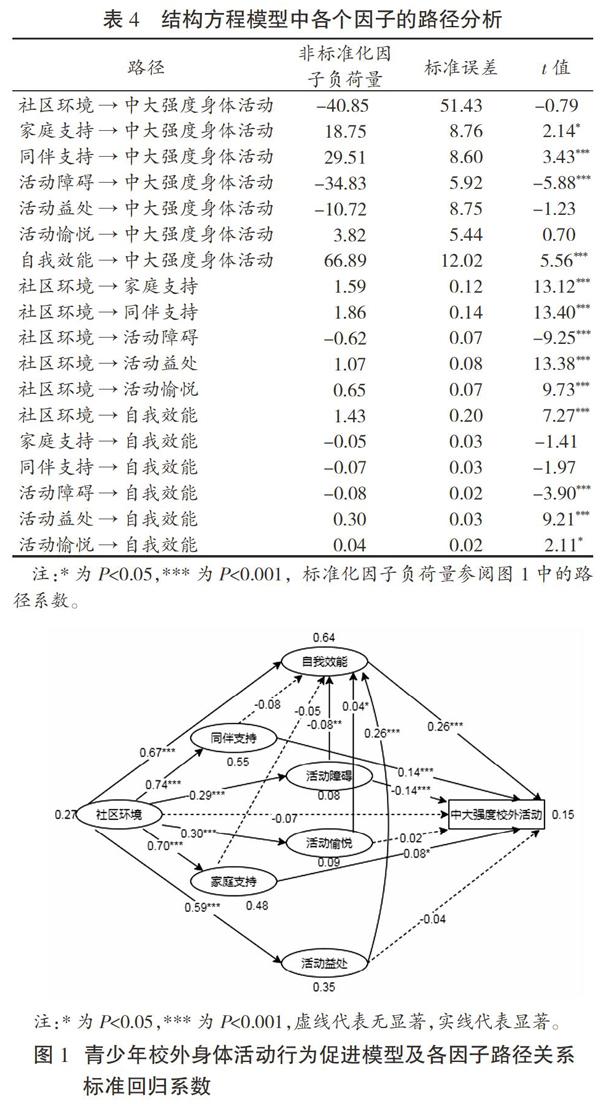

3.3 各变量的关系及影响路径

采用结构方程模型分析变量之间的关系及影响路径。其中,中到大强度身体活动量为模型中的因变量,其他因子为模型中的自变量。根据青少年校外身体活动行为促进模型图(如图1所示)及各因子路径关系分析结果(见表4)可知,社区层的社区环境会对人际层的家庭支持和同伴支持2个变量,以及个体层的自我效能、活动障碍、活动益处及活动愉悦4个变量产生影响,其影响效应大小分别为0.70、0.74、0.67、0.29、0.59、0.30。自我效能、家庭支持、同伴支持、活动障碍又对校外身体活动产生显著影响,但是社区环境对青少年校外身体活动行为并未产生直接影响。这一结果部分验证研究假设2和完全验证了研究假设5,即社区层通过人际层变量(家庭支持、同伴支持和个体层多个变量(除了活动益处和活动愉悦)来间接影响青少年校外身体活动行为,以及社区层的社区环境通过自我效能来间接影响青少年校外身体活动行为。

从模型中个体层的路径分析结果可知,活动障碍、活动益处和活动愉悦对自我效能产生显著影响,其影响效应大小分别为-0.08、0.26、0.04。而自我效能对青少年校外身体活动行为产生正向显著影响,其影响效应大小为0.26。这一结果完全验证了研究假设3,即个体层中的各心理变量通过自我效能来间接影响青少年校外身体活动行为。另外,验证了研究假设1,人际层的同伴支持和家庭支持,以及个体层的自我效能和活动障碍4个变量对青少年校外身体活动行为产生显著的直接影响,其影响效应大小分别为0.14、0.08、0.26、-0.14;社区层的社区环境,以及个体层的活动益处和活动愉悦3个变量对青少年校外身体活动行为产生间接影响,但是,本研究的结果发现,家庭支持和同伴支持未能够通过自我效能来影响青少年校外身体活动行为,因此,研究假设4并没有被验证。

4 讨论

4.1 青少年校外身体活动行为的影响因素及其交互关系

本研究基于社会生态健康模型的个体层、人际层和社区层3个层面,通过结构方程模型分析探讨了影响青少年校外身体活动行为的因素及其路径关系。研究发现,青少年校外身体活动行为受到个体心理、社会支持及社区环境等多重因素的影响,是多维度、多因素共同作用的结果。

从相对远端水平的社区层面来看,根据结构方程模型图的路径分析发现,社区环境对个体身体活动行为的影响虽然并没有直接的效应,但社区环境对社会支持及个体心理的各个变量产生显著的影响,并通过这些变量对青少年校外身体活动行为产生间接影响。既往的相关研究主要探讨的是社区环境对个体身体活动是否产生直接影响,而较少具体分析其对个体影响的路径。通过本研究的分析,验证了社会生态学理论中关于等级层次间的影响方式是外层因素通过内层系统的某个因素间接影响个体的行为的观点。

社区是青少年成长的重要环境。社区的设施条件、安全性及活动的组织等对青少年校外身体活动习惯的养成会产生一定的影响。社区经常举办青少年体育竞赛活动、家庭运动会等能给青少年提供更多的校外身体活动的机会,这对青少年养成良好的身体活动行为起到积极的作用[21]。社区的建成环境是社会生态物理环境中的重要因素,它与青少年身体活动行为之间存在关联[22]。社区周边的风景、人行道的设计等会影响青少年户外活动的参与,而社区中的运动场地和汽车数量等因素也与青少年活动水平有关[23]。王哲[24]通过系统综述已有研究指出:虽然青少年儿童身体活动与社区安全性没有直接的关系,但两者之间存在一定的联系;因此,今后的研究应该继续测试社区环境对青少年身体活动所起到的直接和间接影响。

从人际层面来看,作为青少年主要社会支持来源的家庭与同伴支持都对青少年校外身体活动行为有直接的正向影响,即支持力度越大,身体活动量越大。家庭环境是孩子成长过程中非常重要的环境之一,对孩子的影响非常大。家人的支持对于塑造青少年积极的身体活动行为起到至关重要的作用[25]。几乎所有的青少年都受到来自父母身体活动信念和价值观的传输,并影响其身体活动行为[26]。易军等[27]通过实证研究发现,父母的支持对青少年体育锻炼行为具有正向的影响。另外,来自同伴的社会支持在青少年中同样重要。这是因为青少年正处于青春发育的关键期,他们通常更希望得到朋友及同伴的肯定和鼓励。有研究显示,同伴身体活动参与情况会直接影响青少年个体的身体活动参与水平[28]。由此可见,社会支持对青少年校外身体活动行为的影响方式是直接的,它对促进青少年校外身体活动行为具有重要的作用。

从个体层面来看,根据路径分析发现,自我效能与活动障碍2个变量对青少年校外身体活动行为有直接的影响。自我效能是指个体对自己能否在一定程度上完成某项活动所具备的能力判断、信念及主体自我的把握與感受[29]。作为社会认知理论的核心概念,自我效能主要探讨个体对于情境需求与个人能力之间的感知,常被用来分析从事行为改变的重要变量。大量的研究证实,自我效能对个体健康行为的选择产生直接的影响,其中包括身体活动行为[30]。Kololo等[31]的研究发现,自我效能是青少年体力活动水平的显著预测因子。孙拥军等[32]指出,自我效能与体育活动参与程度的关系最为密切,对体育活动参与程度的预测效果也是最好的。这些研究结果进一步支持自我效能对身体活动行为的直接影响作用,因此,提高青少年的自我效能对促进青少年校外身体活动行为具有重要的作用。

从理论上来说,个人感知到的活动益处与活动障碍会对行为的发生产生正面和负面的影响。当人们感知到行为益处比较大时,会促使行为的发生。在身体活动行为中,活动益处感知越高,个体的行为阶段越趋于较高阶段[33]。反之,主观感知到的活动障碍会对身体活动水平产生负面影响[34]。本研究结果发现,活动障碍对身体活动行为产生直接影响,而活动益处虽然没有产生直接的影响,但通过自我效能对身体活动产生了间接影响。由此认为:个体层的心理因素对青少年校外身体活动产生直接或间接的影响,同时也可以推测活动障碍的感知对个体身体活动行为的影响要大于活动益处感知;因此,如何克服各种引起活动障碍的因素对于促使个体身体活动行为的发生至关重要。

对个体行为的影响,社会生态学视角更关注的是整体性的、多层面的,以及相互传递和相互作用的影响方式。从以上对各层次影响因素的传递路径的分析可以看出,社会生态系统各个层次与维度中的因素对青少年校外身体活动行为产生不同的影响。这些因素和层次间也会相互作用、相互影响,且同一层级内的不同因素还会根据与个体的关系亲疏对个体行为产生直接或者间接的影响。青少年缺乏身体活动的问题并非某一单方面的问题,如何改变青少年身体活动行为需要从多层面、多视角进行全方位的审视。在实际应用中,相对于单一层面或某一两个水平的干预,利用社会生态系统中多个水平不同维度的干预可能具有更加广泛而持久的效果。

4.2 自我效能在模型中的中介作用

自我效能是人们动因的关键,它在人们获得各种技能、知识、经验与随后行为之间的关系起到了重要的中介作用[9]。通常在行为发生之前,人们会根据自身能力的环境经验,预期在什么情况下产生什么样的结果,以此来调节自身的行为。在身体活动行为中,个体同样会权衡行为的利弊得失,从而选择发生或放弃。当个体能力和环境资源满足行为需求时,个体则具备较高的自我效能[33]。可以认为身体活动益处或障碍感知会通过影响个体的自我效能,从而影响个体的活动行为。而活动的愉悦性,也就是活动的乐趣也会通过影响自我效能间接影响身体活动[4]。尽管个体行为的改变是在环境、社会支持、个体心理等多因素共同作用下产生的,但从认知理论的角度来说,自我效能是一个重要的中介变量,对青少年的身体活动行为产生重要的预测作用[35]。

本研究结构方程模型的验证结果与研究假设3和假设5相一致,即社区层的社区环境和个体层的活动障碍、活动益处、活动愉悦分别通过自我效能间接影响青少年校外身体活动行为。这也进一步验证了自我效能在社会生态模型的社区层和个体层中所起到的重要的中介作用。但是,与研究假设不一致的是研究假设4,即人际层中的家庭支持和同伴支持通过自我效能间接影响青少年校外身体活动行为的假设没有被验证。王东升等[33]指出,他人在言语或行动上的支持和鼓励能促进个体自我效能感的增强。另外,在已有的相关研究中也发现,社会支持能通过自我效能间接影响身体活动[13,15],但研究是以成年人为对象。本研究的对象是青少年,这表明社会支持与自我效能之间的关系可能在不同人群中有所不同。另一方面,在本研究的结构方程模型中,涉及的维度和变量较多,各变量之间的关系可能会被其他的因素所干扰,从而没有显现出这一层次的间接效应,但鉴于既往研究的发现,有必要进一步探究自我效能在人际层的中介作用。

5 结论

1)青少年校外身体活动行为受到个体心理、社会支持及社区环境等多种因素的影响,是多层次多因素共同作用的结果。

2)这些因素和层次间也会相互作用和影响,且各层次因素的影响力有大小之分,影响方式有直接和间接之分。

3)人际层的同伴支持、家庭支持及个体层的自我效能和活动障碍对促进青少年校外身体活动行为具有直接的影响;社区层的社区环境通过自我效能、活动障碍、同伴支持和家庭支持等变量间接对青少年校外身体活动行为产生影响;个体层的活动障碍、活动益处和活动愉悦通过自我效能间接对青少年校外身体活动行为产生影响。

6 研究局限

1)即使通过本文中的模型发现了影响青少年校外身体活动行为的若干因素,但该模型中的中大强度校外身体活动量的方差解释率较低。今后的研究需对该模型进行重复测试,并对某些潜在变量进行增加或删除,以求获得更加可靠的模型。

2)本研究身体活动量的测量运用的是问卷调查法,数据的准确性会受到一定的影响,未来的研究需运用加速度计等仪器来更加客观地对青少年的身体活动量进行测量。

3)影响青少年校外身体活动行为的因素可能会受到地域差异的影响,在今后的研究中应考虑对地域进行合理地分类,并测试该模型中的各个因素在不同地域中是否会对青少年校外身体活动行为有不同影响。

4)本文中所采用的问卷大部分是由北美国家的学者设计,缺乏针对性。今后问卷中需加入更多基于中国国情和现状而设计的问题来更准确地对各个因素进行测量。

参考文献:

[1] 陈丽荣, 温亚力. 社会生态学的特点和学科位置[J].中国林业教育, 1997, 13(2):46.

[2] BRONFENBRENNER U. Toward an experimental ecology of human development[J].American Psychologist, 1977(32):513.

[3] MCLEROY K R, BIBEAU D, STECKLER A. An ecological perspective on health promotion programs[J]. Health Education Quarterly, 1988, 15(4):351.

[4] 蘇传令.社会生态学模型与青少年体力活动关系的研究综述[J].浙江体育科学, 2012, 34(2):96.

[5] 韩慧, 郑家鲲.西方国家青少年体力活动相关研究述评:基于社会生态学视角的分析[J].体育科学, 2016,36(5):66.

[6] 叶峻.社会生态学与协同发展论[M].北京:人民出版社,2012:146-147.

[7] MCAULEY E, MIHALKO S L. Advances in Sports and Exercise Psychology Measurement[M]. Morgantown WV: Fitness Information Technology, 1998:45.

[8] BANDURA A. Self-efficacy:The Exercise of Control[M]. New York: Freeman, 1997:69.

[9] 马勇占, 毛志雄, 王东升. 跨理论模型中自我效能、变化阶段对变化过程和身体活动关系的中介效应[J]. 天津体育学院学报, 2012, 27(1):71.

[10] CRAIG C L, MARSHALL A L, SJOSTROM M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2003, 35(8):1381.

[11] WARD D S, SAUNDERS R P, PATE R. Physical activity interventions in children and adolescents[M]. Champaign, IL: Human Kinetics, 2007:194.

[12] MOTL R W, DISHMAN R K, TROST S G, et al. Factorial validity and invariance of questionnaires measuring social-cognitive determinants of physical activity among adolescent girls[J]. Preventive Medicine, 2000, 31(5):584.

[13] ROBBINS L B, WU T-Y, SIKORSKII A, et al. Psychometric assessment of the adolescent physical activity perceived benefits and barriers scales[J]. Journal of Nursing Measurement, 2008, 16(2):98.

[14] ISHII K, SHIBATA A, OKA K. Environmental, psychological, and social influences on physical activity among Japanese adults: structural equation modeling analysis[J].International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activiy, 2010, 7(1):1.

[15] PROCHASKA J J, RODGERS M W, SALLIS J F. Association of parent and peer support with adolescent physical activity[J]. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2002, 73(2):206.

[16] SALLIS J F, KERR J, CARLSON J A, et al. Evaluating a brief self-report measure of neighborhood environments for physical activity research and surveillance: Physical Activity Neighborhood Environment Scale (PANES)[J]. Journal of physical activity & health, 2010, 7(4):533.

[17] HOOPER D, COUGHLAN J, MULLEN M R. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit[J]. Electronic Journal of Business Research Methods, 2008, 6(1):53.

[18] BOLLEN K A, STINE R A. Bootstrapping goodness-of-fit measures in structural equation models[J]. Sociological Methods & Research, 1992, 21(2):205.

[19] ANDERSON J C, GERBING D W. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach[J]. Psychological Bulletin, 1988, 103(3):411.

[20] HU L-T, BENTLER P M. Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification[J]. Psychological methods, 1998, 3(4):424.

[21] 韓会君, 陈建华. 生态系统理论视域下青少年体育参与的影响因素分析[J]. 广州体育学院学报, 2010, 30(6):19.

[22]何晓龙.影响儿童青少年中到大强度体力活动的建成环境因素研究:以杨浦区五角场、中原地带为例[D].上海:上海体育学院, 2015.

[23] HOLT N L, SPENCE J C, SEHN Z L, et al. Neighborhood and developmental differences in childrens perceptions of opportunities for play and physical activity[J]. Health Place, 2008, 14(1):2.

[24] 王哲. 环境因素对儿童体力活动影响的综述[J].南京体育学院学报(自然科学版), 2013, 12(2):153.

[25] BERGE J M, WALL M, LARSON N, et al. Family Functioning: Associations With Weight Status, Eating Behaviors, and Physical Activity in Adolescents[J]. J Adolescent Heal 2013, 52(3):351.

[26] THOMAS Q T, DAGKAS S. Children's engagement in leisure time physical activity: exploring family structure as a determinant[J]. Leisure Studies, 2010, 29(1):53.

[27] 易军, 冉清泉, 付道领. 青少年体育锻炼行为及影响因素的实证分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2014, 39(9):193.

[28] SIRARD J R, BRUENING M, WALL M M, et al. Physical Activity and Screen Time in Adolescents and Their Friends[J].American Journal of Preventive Medicine, 2013, 44(1):48.

[29] MASSE L C. Understanding the Mechanism of Physical Activity Behavior Change: Challenges and a Call for Action[J].Psychology of Sport and Exercise, 2011, 12 (1):5.

[30] KIMIECIK J C, HORN T S. Examining the relationship between family context and childrens physical activity beliefs: The role of parenting style[J]. Psychology of Sport and Exercise, 2012, 13(1):10.

[31] KOLOLO H, GUSAZKOWSKA M, MAZUR J, et al. Self-efficacy, Self-esteem and Body Image as Psychological Determinants of 15-year-old Adolescents Physical Activity Levels[J]. Human Movement, 2012, 13(3):264.

[32] 孫拥军, 吴秀峰.身体自我效能、目标定向与体育活动参与程度的关系[J].北京体育大学学报, 2008, 30(10):1315.

[33] 王东升, 马勇占. 自我效能在体育锻炼行为改变过程中的中介作用分析[J]. 西安体育学院 学报, 2014, 31(2): 243.

[34] BROWNSON R C, BAKER E A, HOUSEMANN R A, et al. Environmental and policy determinants of physical activity in the United States[J]. Journal Information, 2001, 91(12):1995.

[35] 方敏. 青少年锻炼意向和锻炼行为的关系:中介式调节作用[J].上海体育学院学报, 2012, 36(2):45.