2014—2017年上海市浦东新区家庭医生信心指数变化调查研究

唐慧芸,宋道平,张韬

2011年国务院发布的《关于建立全科医生制度的指导意见》中明确提出:到2020年,在我国初步建立起充满生机和活力的全科医生制度。一系列相配套的指导性文件相继出台,标志着我国迎来了全科医疗全面推进的关键时期[1]。2011年4月,家庭医生制度成为上海医改五大基础性工程之一,浦东新区作为率先启动家庭医生制度试点的10个区之一,工作开展至今,出台了家庭医生队伍建设、服务模式、首诊机制、考核激励、医疗保险支付等一整套制度,并通过各种新闻媒体进行广泛宣传,给家庭医生制度发展带来了新的机遇。然而,现实中还存在观念、体制、制度等方面的挑战,阻碍着家庭医生制度的发展。结合浦东新区实际情况及《中国医学论坛报·全科医学周刊》,在2014年首次启动了“浦东新区家庭医生信心指数”调查[2],2017年,继续发起对原来9家社区卫生服务中心调查,与前3年相比,今年全科医生的信心有什么变化?了解全科医生对未来1、3年的期望和信心以及政策对行业发展的影响、医生的需求,以期为全科医生工作的进一步推进提供帮助。

1 对象与方法

1.1 调查对象 选取2014年参与调查的9家社区卫生服务中心的全部全科医生。全科医生均是注册的临床全科医师,且目前正从事临床全科工作。9家社区卫生服务中心的选取依据上海市浦东新区按照城乡划分的城镇地区、城郊结合地区、郊区3类,采用计算机在各区随机抽取3家社区卫生服务中心。

1.2 调查方法 于2017年12月,采用问卷星形式进行调查。上海市浦东新区的实际情况结合《中国医学论坛报·全科医学周刊》2017-06-22第E2~3版和顾湲家庭医生工作室的信心指数调查内容[3]自行设计问卷。主要调查内容包括:全科医生对家庭医生工作的关注度、家庭医生执业的6大主要影响因素、家庭医生信心指数、执业状况的变化、从事家庭医生工作应该具备的能力和需求、医改相关政策对家庭医生执业的影响、医联体、家庭医生团队的组成及提高家庭医生个人品牌影响力的途径等社会热点。其中家庭医生信心指数仍然依据2014年执业环境(X1)、工资福利待遇(X2)、工作与生活平衡(X3)、职业晋升空间(X4)、社会尊重(X5)、个人价值实现(X6)6个维度进行评价,并根据各维度的重视程度赋予相应的权重(f1~6),最终通过公式即家庭医生信心指数 =X1×f1+X2×f2+X3×f3+X4×f4+X5×f5+X6×f6。家庭医生信心指数取值0~100分,0分表示失望,25分表示有点失望,50分表示中立,75分表示有点满意,100分表示满意。排序题的选项平均综合得分是由问卷星系统根据所有填写者对选项的排序情况自动计算得出的,其反映选项的综合排名情况,得分越高表示综合排序越靠前。计算方法为:选项平均综合得分=(Σ频数×权值)/本题填写人次。权值由选项被排列的位置决定。

全科医生的一般情况相关资料由9家社区卫生服务中心人事科提供,并经上海市浦东新区卫生发展研究院的全科医生分管组核实,参与调查的全科医生共309例,调查时每家社区卫生服务中心由1名固定工作人员协助,通过问卷星形式发出问卷,全部完成答题且系统成功提交问卷307份,回收有效率为99.35%。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计量用单因素方差分析,组间两两比较采用q检验;时间前后比较采用配对t检验。以p<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 全科医生的一般情况 307例全科医生中,男104例(33.88%),女203例(66.12%);年龄23~60岁,平均年龄(40.4±15.6)岁,其中23~29岁19例(6.19%),30~39岁117例(38.11%),40~49岁145例(47.23%),50~60岁26例(8.47%);文化程度为大专及以下35例(11.40%),本科236例(76.87%),硕士及以上36例(11.73%);职称为初级41例(13.36%),中级227例(73.94%),副高级及以上39例(12.70%);单位所在地区为城镇地区115例(37.46%),城郊结合地区76例(24.76%),郊区116例(37.78%);在社区卫生服务中心工作年限为<3年26例(8.47%),3~<10年76例(24.76%),10~20年108例(35.17%),>20年97例(31.60%)。

2.2 全科医生对家庭医生工作的关注度 307例全科医生中,经常关注家庭医生工作(5个工作日中有3~5 d参与)181例(58.96%),有时关注(5个工作日中有1~2 d参与)124例(40.39%),从未关注2例(0.65%)。

2.3 家庭医生执业的主要影响因素 关于家庭医生执业的6大影响因素权重,从高到低依次排序为:工资福利待遇80例(26.06%)、个人价值实现76例(24.76%)、执业环境57例(18.57%)、社会尊重51例(16.61%)、职业晋升空间25例(8.14%)、工作与生活平衡18例(5.86%)。

2.4 家庭医生信心指数情况 307例全科医生2017年家庭医生信心指数为0~100分,平均(45.1±21.7)分,高于2014年家庭医生信心指数平均分(24.6±22.8)分,差异有统计学意义(t=-1.779,p<0.05);低于2017年家庭医生信心指数期望值平均分(66.0±20.8)分,差异有统计学意义(t=-2.065,p<0.05)。2020年家庭医生信心指数期望值平均分为(48.2±23.1)分,高于2017年家庭医生信心指数,差异有统计学意义(t配对=-4.515,p<0.05)。

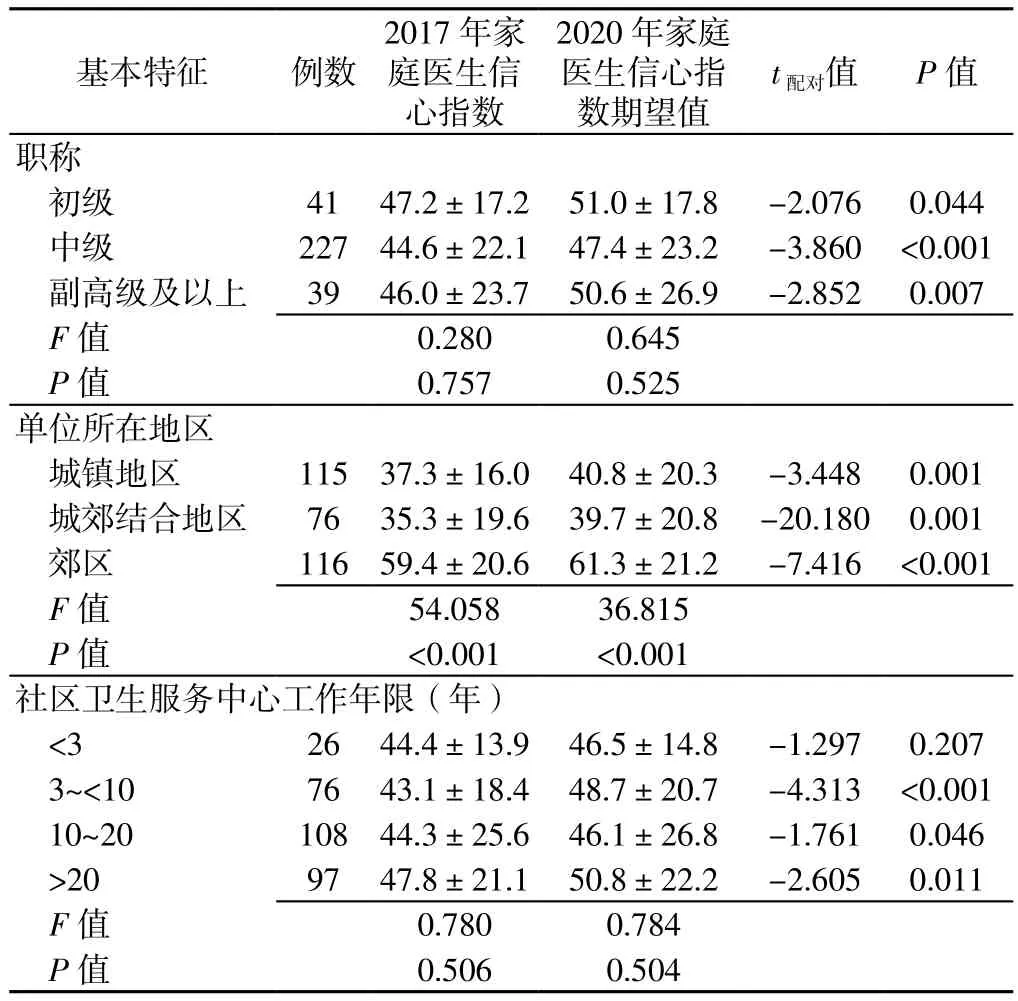

不同职称、不同社区卫生服务中心工作年限者2017年家庭医生信心指数、2020年家庭医生信心指数期望值比较,差异均无统计学意义(P>0.05);不同单位所在地区者2017年家庭医生信心指数、2020年家庭医生信心指数期望值比较,差异均有统计学意义(p<0.05);其中单位在郊区者2017年家庭医生信心指数、2020年家庭医生信心指数期望值均高于单位在城镇地区和城郊结合地区者,差异有统计学意义(p<0.05)。

社区卫生服务中心工作年限<3年者2017年家庭医生信心指数与2020年家庭医生信心指数期望值比较,差异无统计学意义(P>0.05);职称为初级、中级、副高级及以上者,单位在城镇地区、城郊结合地区、郊区者,社区卫生服务中心工作年限3~<10年、10~20年、>20年者2017年家庭医生信心指数与2020年家庭医生信心指数期望值比较,差异均有统计学意义(p<0.05,见表1)。

2.5 1年前后家庭医生执业状况的变化比较 与1年前相比,全科医生眼中的执业状况:基本不变181例(58.96%),变好70例(22.80%),变差56例(18.24%);与1年前相比,全科医生个人的执业状况:基本不变181例(58.96%),变好70例(22.80%),变差56例(18.24%);与现在相比,全科医生眼中1年以后,全行业范围内家庭医生执业状况基本不变160例(52.12%),变好92例(29.97%),变差55例(17.91%)。

表1 不同基本特征全科医生的家庭医生信心指数比较(分)Table 1 Comparison of CIFDs for different types of general practitioners

表1 不同基本特征全科医生的家庭医生信心指数比较(分)Table 1 Comparison of CIFDs for different types of general practitioners

t配对值 P 值职称初级 41 47.2±17.2 51.0±17.8 -2.076 0.044中级 227 44.6±22.1 47.4±23.2 -3.860 <0.001副高级及以上 39 46.0±23.7 50.6±26.9 -2.852 0.007 F值 0.280 0.645 P值 0.757 0.525单位所在地区城镇地区 115 37.3±16.0 40.8±20.3 -3.448 0.001城郊结合地区 76 35.3±19.6 39.7±20.8 -20.180 0.001郊区 116 59.4±20.6 61.3±21.2 -7.416 <0.001 F值 54.058 36.815 P值 <0.001 <0.001社区卫生服务中心工作年限(年)<3 26 44.4±13.9 46.5±14.8 -1.297 0.207 3~<10 76 43.1±18.4 48.7±20.7 -4.313 <0.001 10~20 108 44.3±25.6 46.1±26.8 -1.761 0.046>20 97 47.8±21.1 50.8±22.2 -2.605 0.011 F值 0.780 0.784 P值 0.506 0.504基本特征 例数2017年家庭医生信心指数2020年家庭医生信心指数期望值

2.6 从事家庭医生工作应该具备的能力和需求 关于从事家庭医生工作应该具备的能力排名前6位的依次为:基本功扎实,有丰富临床经验,处理超过80%的常见病274例(89.25%);提供临床预防服务,引导患者及家属选择健康生活方式223例(72.64%);良好的人际沟通与团队协作能力217例(70.68%);在具备全科技能的基础上,还具备某项专科技能150例(48.86%);提供家庭健康管理服务146例(47.56%);承担一定的社会责任87例(28.34%)。关于开展家庭医生工作的需求排名前6位的依次为:家庭医生团队服务能力提升190例(61.89%),家庭医生规范化培训152例(49.51%),专科医生向家庭医生转型培训,如康复技术、中医适宜技术等128例(41.69%),家庭医生师资与带教能力98例(31.92%),科研能力的提升87例(28.34%),影像诊断与检验中心、社会药房等第三方服务83例(27.04%)。

2.7 医改相关政策对家庭医生执业影响 排名前6位的依次为:以需求为导向做实家庭医生签约服务(综合得分6.25分),开展公立医院薪酬制度改革(综合得分4.54分),全面启动多种形式的医联体试点(综合得分4.47分),全面完成城乡居民医保“六统一”(综合得分2.52分),加强医疗机构的绩效考核(综合得分2.50分),加快推行按病种付费为主的复合型支付方式(综合得分4.70分)。全科医生认为上述政策对家庭医生执业有积极影响188例(61.24%),无影响62例(20.19%),有负面影响57例(18.57%)。

2.8 医联体模式的采取 排名前6位的依次为:全科医生所在中心采取医联体(即医疗联合体)264例(85.99%),远程医疗协作网58例(18.89%),医共体(即医疗共同体)41例(13.36%),尚未建立医联体28例(9.12%),专科联盟23例(7.49%),医生集团20例(6.51%)。在医联体模式的建立与实施,作为全科医生,经常遇到的困难或阻力排名前3位的依次为:医联体建设以行政指令为导向而非以市场为导向、关键实施措施不配套(全科专科如何合作、多方共赢、基层短缺药等问题)(综合得分4.57分),双向转诊服务流程尚不畅通(综合得分4.54分),区域内信息化建设及医联体内诊疗信息互联互通尚未完善(综合得分3.19分)。

2.9 家庭医生团队的组成及家庭医生提高个人品牌影响力途径 认为家庭医生团队组成排名前3位的依次为:医联体内二、三级医院医生+社区家庭医生+护士+健康管理师+心理咨询师+药剂师等194例(63.19%),社区家庭医生+护士+健康管理师+心理咨询师+药剂师等72例(23.45%),社区家庭医生+护士+健康管理师28例(9.12%);家庭医生提高个人品牌影响力的最佳途径排名前3位的依次为:患者间口口相传(综合得分5.89分),依靠医患互动网络平台(综合得分4.45分),自媒体宣传与运营(综合得分3.07分)。

3 讨论

2013年3月,上海市举行了《关于本市全面推广家庭医生制度的指导意见》有关情况新闻发布会,旨在建立起符合本市实际的家庭医生制度,全科医生毫无疑问成为了家庭医生制度服务体系的主力军。全科医生对家庭医生服务的信心情况会对工作产生影响,为此本研究在2014年首次启动了“浦东新区家庭医生信心指数”调查,2017年,继续发起对原来9家社区卫生服务中心调查,与前3年相比,家庭医生的信心有什么变化?了解家庭医生对未来1、3年的期望和信心。

本调查显示,全科医生对2017年家庭医生信心指数为中立,较2014年明显升高,可能与目前的收入水平、执业环境、个人价值实现、晋升空间及相应的配套政策等有关;2020年家庭医生信心指数期望值略有提高。近些年,国家及上海市政府推出了相应政策,如在社区卫生服务机构就诊免挂号费、药品零差价等,鼓励居民社区就诊,促进家庭医生签约;通过媒体大力宣传家庭医生,如上海市十佳家庭医生的评选;并逐步提高家庭医生的经济待遇,开展家庭医生骨干能力培训,如每年组织对在岗家庭医生及团队成员开展涵盖临床技能与健康管理技能的培训、定期选派优秀骨干人员赴境外接受培训等,这对未来家庭医生制度的推进起到了积极作用。在组内比较结果显示中,仅社区卫生服务中心工作年限<3年的全科医生2017年与2020年家庭医生信心指数无差异,可能与工作年限短,对社区前后的发展状况了解较少有关。本调查显示,与1年前相比,全科医生眼中的执业状况、全科医生个人的执业状况、1 年以后全行业范围内家庭医生执业状况基本不变。说明全科医生经过多年的培训、学习,知道全科医学发展循序渐进,对未来1年持保守态度。

在从事家庭医生工作应该需求的方面,占前5位的基本与2014年相同,2017年新增调查了从事家庭医生工作应该具备的能力,排名前2位的依次为:基本功扎实,有丰富临床经验,处理超过80%的常见病和提供临床预防服务,引导患者及家属选择健康生活方式,这与当下家庭医生的基本职责一致,说明全科医生的素质和觉悟在不断提高。

关于目前社会热点问题,如医改相关政策对家庭医生执业影响,以需求为导向做实家庭医生签约服务以显著的高分排第一,说明家庭医生成熟的态度,理性思考问题;至于医联体,半数以上社区卫生服务中心开设医联体,但是通过调查发现一些问题,如医联体建设以行政指令为导向而非以市场为导向等,说明医联体还需不断完善;作为家庭医生团队符合社区实际情况的主要为医联体内二、三级医院医生+社区家庭医生+护士+健康管理师+心理咨询师+药剂师等,与部分欧美国家的家庭医生团队有些类似。

总之,根据目前的调查,当下全科医生的家庭医生信心指数较3年前显著提高,但是对于未来,制度结构建设经过之前数年的时间,在不断改进中[4],包括家庭医生队伍建设、服务模式[5]、考核激励等一整套制度,并且坚持以人为本、惠及居民、循序渐进、稳步推进,信心指数略有提高。总之,

全科医生将充满信心地迎接挑战。

作者贡献:唐慧芸进行问卷调查、设计与实施、数据收集和整理、撰写论文、并对文章负责;宋道平和张韬进行质量控制和审校。

本文无利益冲突。