基于传统设计优化下的BIM优化

张 敏

湖南省建筑设计院有限公司,湖南长沙 410000

1 方案阶段

与建筑专业充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置、标高等提出合理的建议和要求,使建筑的高度、复杂程度、不规则程度等均控制在合理的范围内,一般来说,经济柱网约在8~9m,整个建筑构思简单明了,概念明确。如果在此阶段就引入BIM技术(BIM源自于“Building Information Modeling ”的缩写,即“建筑信息模型”),这个信息不光只包括传统意义上的建筑尺寸,还内涵了非几何信息,比如,材料的耐火等级、传热系数、材料的造价采购信息等,这样业主对设计方案的选择也不会停留在传统的形状上,可以更理性的选择哪个设计方案有利于自身的需求。在传统的设计方案阶段,结构工程师并不是很关注,但往往从一开始一个方案的选择就注定了投资造价的多少。造型的难易程度直接关系到成本的控制,这些信息,在传统的设计中不够精细,但如果在方案阶段我们就引入BIM,虽然开始会多耗一点些时间,但是从整个项目的宏观角度出发,最终会减少施工图所需的时间。

2 初步设计阶段

从结构体系、结构布置、建筑材料、设计参数、基础型式出发,一般来说,有做浅基础的尽量采用浅基础,选择顺序依次为独立基础、条形基础、筏板基础、需采用桩基础时,也可优先考虑人工挖孔桩和预应力管桩。为了最大限度地减少土方开挖深度,比如根据项目情况,按照图集16G101-3第105页,独基设计时,采用基础联系梁平基础顶的构造一措施比基础联系梁搭置在独础顶的构造二措施少开挖了基础梁高度的一个土方的开挖深度,在传统的初步设计思维下,我们一路引用BIM设计贯穿了整个设计的生命周期,BIM具有可视化,即“可见即所得”,它能更准确全面的去传递设计信息;传统的二维设计,是通过图纸上的线条,来表示方案效果图,而结构设计人员在设计的同时,往往没有时间关注效果图,这样就导致了信息传达的丢失,而BIM 全专业的协同配合,设计人员在一个平台上工作,对信息的提取都是一致统一的。其能最大程度地减少重复性的建模和绘图工作,以及建筑师与绘图人员,结构工程师和其他专业设计师之间手动协同所导致的错误。它随着项目的推动自动保持设计变更的一致,任何一处变更,所有相关位置随之改变,由于所有信息模型都在一个协同数据库中,因而对信息的修改和更新都会自动反映到整个模型中。

3 施工图设计阶段

通过精细的配筋设计抠出多余钢筋,模型计算中荷载输入的准确与否直接关系到整个工程的含钢量,一般来说不能漏算,少算,错算,也不能多算,应该严格按照规范取值,对于比较特殊的材料,也可以同甲方共同测算,根据实际情况取值。这个阶段,过去的设计方式是各专业各自做各自的设计,并没有在一个共同的平台上去核查设计的错误,最后导致在施工阶段才发现问题的严重性,比如层高减去梁高和设备空间后的净空不足、梁与梁搭接不上、设备管线与梁打架等,这些应该在设计中解决而未能解决的问题就遗留到了施工现场去处理,然后设计人员再来协调 ,做出相应的变更和补救措施来解决问题,问题的协调也只能等发现问题后再协调解决,这样造成大量的返工,人力、物力、财力都有部分的损失,而如果我们改变一种设计思路,通过BIM具备的协调性平台,各专业之间的碰撞问题通过碰撞分析,出具碰撞报告,筛选出有效信息,那么错误一目了然,在施工前期就解决了这种错漏碰缺,提高了生产力,此外,以BIM模型为基础按照BIM建筑模型的各个构件,都会附带上构建的信息,这样对于造价专业,可以实时的计算出造价清单,而且模型有变动,清单也会相应变化,这样不仅提高了工程算量的精准度还提高了算量的工作效率。笔者通过自己的项目,用图片的形式展示BIM从方案到施工图以及出图的一系类工作流程:

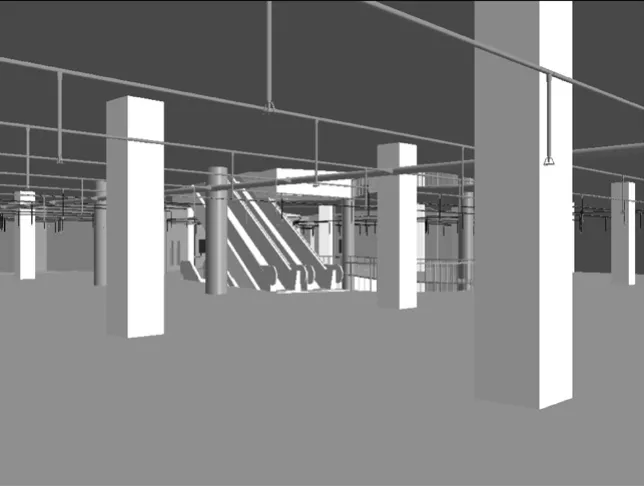

第一阶段,模型的搭建,如图1、图2。第二阶段,运用navisworks软件与revit软件配合,进行土建与设备专业的碰撞检查,对建模进行检查和标记,再返至各专业修改,完善模型,如图3。第三阶段,施工动画漫游,进一步在核对模型。第四阶段,出具施工图,这是一种二维到三维生产模式的转变。

4 BIM对于施工和运营过程的优化

图1 模型搭建(a)

图2 模型搭建(b)

图3 模型完善

传统的二维设计,施工单位接到审核通过的设计图纸之后,开始编制施工组织设计,施工组织设计一般包括工程概况、施工部署、施工方案、施工进度计划、施工平面图和主要的经济技术指标等内容。但是往往施工单位在进行图纸会审时,对结构的关键部位,三维空间关系把控并没有那么精准,加上普遍施工的都是工人,所以一旦有问题,大部分都是在施工完后才发现,此阶段,如果我们将施工方案和BIM模型进行集成,应用BIM对关键部位、关键环节进行模拟,在施工准备前期就建立了临建结构和设备空间的立体关系,这样还可形象的模拟出各个阶段现场情况、检查、修改临建布置。

5 BIM对造价的影响

传统的工程造价工作模式,造价员拿到图纸以后,先识图,再通过软件提量和手工算量二种形式,通过套定额、调价等很多复杂的工作来完成造价。这个流程是很复杂的,需要消耗大量的人工劳动力,而且从可研到设计到施工等不同阶段都在进行着重复的计算,尤其是施工后期,往往会经历各种变更,每一次修改都要重新核对图纸的改变程度,但是这种修改往往不会被造价人员所发现,这样的造价清单肯定会与实际的清单有很大的误差。而以BIM模型为基础,按照BIM建筑建模的模型各个构件都自动的挂上了材料的信息,这些信息就直接对应了清单和定额,这样不管模型怎么改动,只要模型足够精细,它都可以实时的计算出造价的清单,真正的达到了一处修改实时计量的工作模式。而且从工程造价出发,其分为三个部分,分别为算量、组价和合同问题,BIM直接简化了工程量的计算,使造价师从繁琐的工程算量中脱离出来,把工作的重点更多的集中在组价和合同上。对于价格和合同等,这些都需要造价师们常年累月的工程经验积累,是任何一种软件都无法模拟的。所以当工程不需要花太多精力去计算的时候,造价师们就有更多的时间和精力去做成本控制等一系类的造价核心内容。

6 结语

显而易见,通过BIM在各个阶段起到的优化作用,可以看出BIM最核心的2大优点是:(1)全流程智能化控制。从规划设计、建筑设计、招投标、造价、施工模拟、质量和进度、物资管理、合同管理等,它都可以全流程智能控制,减少信息传递的丢失,大大提高了经济效率;(2)全流程协同工作。设计阶段,各个专业协同工作,有效地减少了在传统设计中容易忽视的错漏碰缺,施工阶段,模拟施工,各个工序、各个工种、各个管理岗位有效地协同工作,大大提高了工作的管理模式。