微变化视角下汉语二语口语发展的个案研究*

刘富华 张 巍

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

一、引言

(一)口语评价与口语发展

第二语言学习者的口头交际能力培养和提高是语言教学届的重要课题,而关于第二语言口语评价与口语发展途径的研究则是这一课题的核心问题。

关于口语评价问题,根据楼春芳等人的研究,主要包括结果和过程两个角度:结果的角度主要注重产出语言样本的流利性、精确性和复杂性,过程的角度则主要是对会话风格的评价和研究。[1]国内外语言学界对口语评价的研究多集中在从结果角度对流利性的理论探讨和实证研究上。[2][3][4][5][6][7][8]从口语评估实施的基本形式上看,主要可分为直接型评价和半直接型评价:其中,半直接型评价则是通过获取录音材料等形式进行相关评价,实施过程中被评价者的言语表现受外界因素影响小,效度较高,本文拟采用。

关于口语发展问题,学界多从策略角度讨论了口语发展途径,不同的策略则涉及不同口语任务类型,其中,“复述”这一重要的口语任务类型曾作为促进学习者口语发展的有效策略引起学界的重视:Maurice、Arevar & Nation等人研究了“复述”这一任务类型对口语流利性发展的重要影响并进行了相关实证研究;[9][10]Mackey则认为,重复练习能强化已学的模式并使它们成为习惯或技能。[11]同时,研究者积极开展关于重复练习对口语发展的作用,最早的如Goldman—Eisler,后期如Hieke的听—念练习法;[12][13]国内学者周丹丹则率先讨论了故事复述对英语二语口语发展的影响。[14]

(二)汉语第二语言口语发展研究现状

总体而言,关于第二语言口语发展问题的研究主要集中在英语教学领域,而对外汉语教学届的相关研究较少,代表性成果如:高若瑜讨论了欧美留学生汉语口语发展的途径,为课堂教学提供了理论支持和实证启示;[15]陈默分别研究了美国留学生汉语口语韵律发展的规律和特点并分析了其言语产出的制约因素,考察了美国留学生汉语口语产出的正确度、复杂度和流利度,指出不同指标的发展规律及其关系。[16][17]这其中,只有田靓的研究具体考察了复述对汉语第二语言口语发展的促进作用,[18]但其考察的语言学指标很有限,只包括正确率和流利度。鉴于此,本文尝试扩大考察指标,并结合语言输入和输出全过程考察复述对汉语第二语言口语发展的即时影响及长期效应。

二、理论基础与研究方法

(一)理论基础

无论从哪个角度对口语进行评价,流利性都是其重要关键词。学界关于“流利性”的概念讨论纷纷不一,代表性意见如Lennon区分了广义流利性和狭义流利性:广义流利性是口语水平的总称,具体涉及语速、正确度、复杂度等指标;而狭义流利性则只强调语速指标,常与准确定相对立。[19]本文采用广义流利性概念对学习者口语样本进行考察分析。

如何对口语的流利性发展进行解释涉及重要的理论问题,本文主要涉及的理论基础主要是John R.Anderson)的思维适应性控制模型(简称ACT模型)和Levelt的言语产出模型,并结合“节奏变量”概念进行考察。思维适应性控制模型是技能习得理论的代表版本,建立在对陈述性知识和程序性知识区分的基础上,其核心概念是产出系统,强调练习的重要性;Levelt的言语产出模型最初也用于母语者言语产出研究,后运用在第二语言发展,其主要特点是信息加工以平行的方式进行:相对于高层次加工而言,低层次加工更加自动化,该模型常与节奏变量综合运用。[20](P254-266)节奏变量概念最初用于母语发展及停顿语言心理研究,自上世纪80年代起用于第二语言产出研究,因其考察的变量均与时间有关(如“语速”等),故称之为“节奏变量”,其和迟疑现象共同构成言语计划,可用于口语评价的质性研究。

我国学者张文忠在梳理总结国外语言学界关于口语发展解释的理论成果基础上建立了外语课堂环境下第二语言口语流利性发展解释模式,如下图所示:

图1 第二语言口语流利性发展解释模式简图 [7]

如图1所示,如同语言习得的普遍规律,第二语言口语的发展也不外乎内部因素和外部因素共同起作用的结果,内部因素主要涉及学习者认知学习机制等,外部因素则主要是语言输入。按照上图的解释模式,当语言输入被学习者注意并经过认知学习机制的处理后,便形成陈述性知识,经过练习后成为程序性知识,并对言语产出机制产生影响,进而影响到言语表达即口语发展。可见,考察复述练习与口语水平发展之间的关系无法回避的一个问题即是练习频率问题和作为结果的口语表达样本分析。N.Ellis建立了以频率(包括语言形式的分布频率和练习频率)为中心的第二语言习得理论,提出了范例学习和频率学习的假设,认为频率是语言习得的关键。[21]对频率效应的关注和言语表达样本的考察决定了本文研究方法的选择。

(二)研究方法

在研究方法的选择上,本文基于复述任务进行半直接型评价,主要运用微变化研究法进行个案研究。该方法注重高频度观察和精细的数据分析,适用于揭示路径、速度、原因、广度和变异等5个维度的观念或行为的变化,其操作要素为恰当的观察周期、高频度观察和精细的数据分析。[22]本研究具体操作如下:

1、受试和复述材料的选择

鉴于研究目标为汉语第二语言口语发展,受试选择为高校在读留学生,性别男,年龄22岁,汉语水平为初级,具备最基本的日常口语交际能力;复述材料的选择主要考虑内容难度和话题,在初级汉语相关教材中选取一篇叙事短文作为复述材料。实验前受试并不知道测试目的,参与实验的积极性较高。另,为对比口语发展在语篇内容连贯性方面的认知特点,随即选取两名汉语母语者作为对照。

2、语料收集及实验方法

本研究主要采用听——说复述法,语料收集主要采取录音后详细转写的方法,鉴于同时考察复述的短时效应和长期效应,在高频度复述结束后增加了后测作为考察依据,具体做操如下:

第一天:听录音原文4次,复述3次。先行播放录音2次,以测试受试是否能听懂材料大意,测试结束后开始复述。允许受试在听录音过程中做必要的记录,复述时可以参考记录。

第二天:听录音原文3次,复述3次。允许受试在听录音过程中做必要的记录,复述时可以参考记录。

第三天:听录音原文1次,复述5次。第1次听录音过程中允许受试做必要的记录,结束后复述1次;第2次开始复述不听录音,连续复述4次。

前三天为集中练习,观察周期基本覆盖了其口语发展的全过程,符合微变化研究法的要求。为测试练习的长期效应,21天后再次实验,操作如下:

听录音原文2次,复述2次,听录音过程中不允许受试做任何记录。其中第1次听录音后允许受试做复述前的准备,第2次复述前不允许做准备。

在前后两次实验过程中,主试对受试均进行了必要的复述指导和回忆性访谈。实验全程历时24天,涉及语言输入10次,复述产出13次(35’8”),共收集口语产出语料2728字。

三、数据分析

数据分析主要实现两个方面的结合:量化分析和质化分析相结合,集中实验分析和后测分析相结合,主要涉及口语发展的语速、正确性、复杂性和连贯性四个维度。

(一)语速

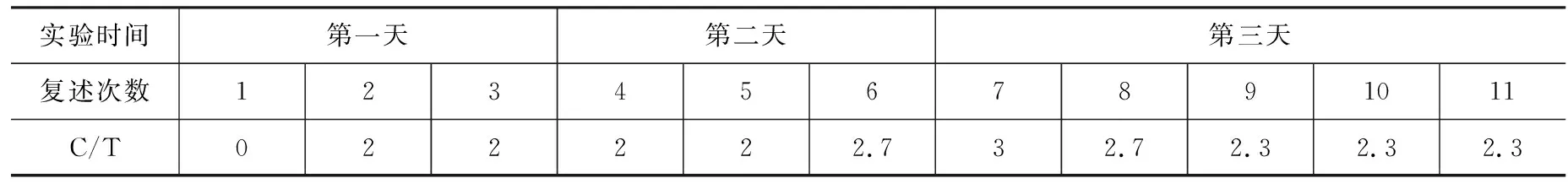

本部分数据分析采用Lennon的狭义流利性定义,即口语流利性主要体现在语速方面,为多角度检测语速,同时采用平均语速即每分钟说出的字数和平均T-单位长度两个指标来测量受试语速变化,如下表数据:

表1 复述频率与语速发展统计(集中实验)

从语速指标来看,复述练习频率对语速变化和平均T-单位长度变化影响均较大,但呈非线性发展,结合练习中的其它因素(复述前准备时间),初步分析为:

第一,随着练习次数的增加,学习者对复述原文的内容的记忆和熟悉度大幅度增加,表现为复述过程中产出字数的增加,可推测对复述内容的记忆和熟悉是提高口语流利性指标的必要前提。

第二,从“语速”单一时间性指标看,其发展的基本趋势为变化幅度较大,增速后可维持发展。各实验日的平均语速为第一天35,第二天91,第三天93.4,可见第二天增速较快,呈现大幅度提高(增幅56),第三天变化不大,基本维持第二天语速(增幅2.4)。从各练习频次看,语速变化呈现高低起伏,稳定性较差。如第二天实验中,语速呈现逐步下降,尽管允许受试言语计划时间,而第三天则呈现出循环变化发展。这可能与学习者记忆容量大小有关,当复述内容增多时,复述过程中出现因回忆带来的非填充型停顿影响了语速的维持和提升,这也表明学习者在复述过程中对复述内容的记忆处于优先地位。

第三,从“平均T-单位长度”*根据Hunt(1965),T-单位指作文中可分解的最小的语法完整的单位,T-单位长度在外语教学领域指T-单位的平均单词数。在汉语习得领域,根据Jiang(2013)的研究,字数具有同等测量可靠性。本文指汉语口语产出的T-单位平均字数。这一语言指标来看,[23][24]随着复述次数的增加,受试的平均T-单位长度增加较快,各实验日的均值依次为4.33,5.77,6.54,增幅依次为133.3%,113.3%,且第三天基本稳定,各复述频率之间的变化不大。

总体检验来看,平均T-单位长度的发展略优于语速发展。为进一步精确测量,同时进行单侧t检验,结果为平均T-单位长度与复述次数的相关性指标为p=0.001,语速与复述次数的相关性指标为p=0.011,可见,平均T-单位长度的发展变化与练习次数的相关性更为显著。并且,语速发展和平均T-单位长度发展的双因素检验结果为p=0.000,说明二者发展密切相关。

(二)正确性

根据Gaies等研究,本文的正确性指标考察主要通过无错误T-单位与全部T-单位之比进行,[25]因实验过程中并不要求受试完全按照原文复述,故这里的正确性不等于准确性,即完全等同于原文。其中,集中实验数据如下:

表2 复述频率与口语正确性指标统计(集中实验)

由表中数据可见,受试口语表达的正确性指标在各实验日逐步提高:第一天平均正确率为80.1%,第二天为87.03%,第三天为90.3%,第二天较第一天提高6.93%,第三天较第二天提高3.27%。可见,相较于流利性指标,正确性指标的发展变化不是很大,其中第二天提高较大。同时进行单侧t检验,检验结果显示,正确性与复述次数的相关性为p=0.035,在0.05水平上相关,但与流利性两项指标相比,其显著性稍差。

(三)复杂性

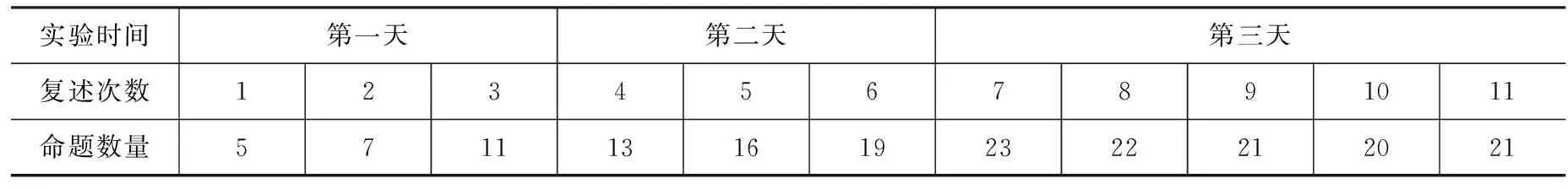

复杂性指标主要考察学习者在一个句法结构中安排多个语言成分的能力,测量方法一般采用平均T-单位内从句数计算,[26]在汉语习得研究中主要测量复句中的平均分句数,[27]统计数据如下:

表3 复述频率与口语复杂性指标统计(集中实验)

由数据可见,受试口语的复杂性指标变化的阶段性特征较明显,各实验日均值依次为1.3,2.2,2.5。其中,第一天发展较快,第二天提高0.9,第三天提高0.3,变化峰值出现在第6—8次,其前后维持平稳发展。同时,与复述次数的相关性t检验结果为p=0.021,显著性较强,这说明受试口语的复杂度发展与复述练习频率相关性也较大,但与语速指标相比依然稍差。

(四)连贯性

如Skehan强调口语交际中的真实性意义,该项指标主要指向言语表达的意义内容,[28]但连贯性在以往口语研究中多被忽视,导致口语水平的测量不够全面完整。本文尝试采用张文忠提出的引入命题变量方法对该项指标进行测量,[7]具体操作办法为计算口语语料中的命题数量,统计结果如下:

表4 复述频率与口语连贯性指标统计

首先,不难看出,随着练习频率的增加,受试口语表达的命题数量也不断增加,各实验日的命题数量均值分别为7.7,16,21.4,依然表现为第二天增幅最大(8.3),第三天相较第二天增幅为5.4,但第三天的数据显示较为稳定。连贯性的总体发展持不断上升趋势,峰值出现在第6-8次,且波动后易于维持发展后水平。同时,进行与练习次数的相关性t检验,结果p值=0.000,显著性极强,说明连贯性指标与练习频率紧密相关。

其次,口语表达的连贯性还与听话人的言语接受相关。本实验的复述材料为一段叙述性文字,其内容按照事件的时间性发展链条展开,这就要求受试复述过程中的言语表达在事件的时间顺序上不能前后矛盾,从主试接受角度分析,除个别表达重复、停顿和细节的遗漏外,命题数量的不断增加并没有使受试的口语表达语无伦次,能较好体现出叙事逻辑上的连贯性,这也是连贯表达的重要考察指标。此外,篇章衔接手段的使用也促进了连贯性的发展。

上述分析是基于前三个实验日的集中数据进行的分析,复述练习带来的口语发展结果能否产生长期效应还需要后测实验的测量和验证。

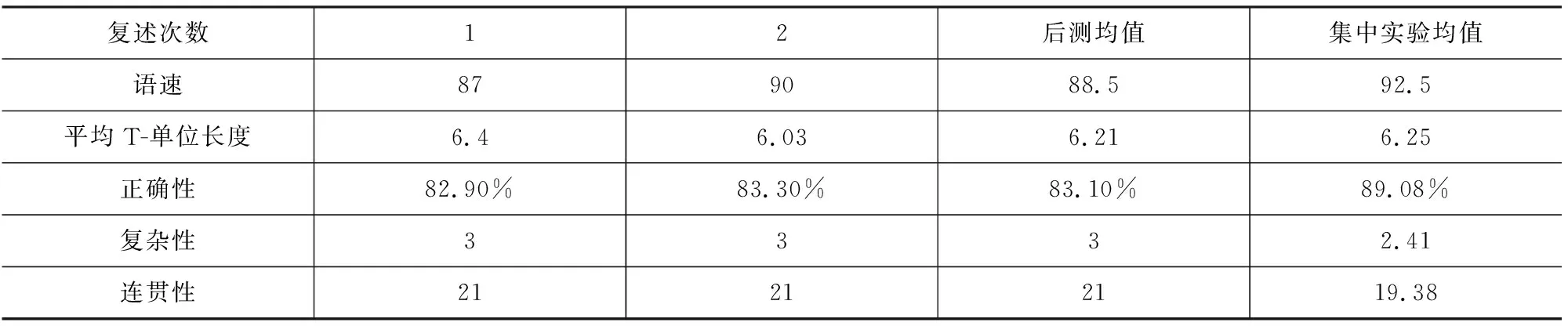

(六)后测数据分析

后测实验依然采取听——说复述方式,各项指标数据及与集中实验数据对比如下:

表5 后测实验综合指标及与集中实验数据对比统计*本表中的“后测均值”为后测实验中两次复述结果的平均值;鉴于口语水平提高的速度和峰值分布,“集中实验均值”为前述实验中第二天和第三天各项数据的平均值。

由表中数据可见,后测实验中各项口语指标与集中实验均值相比变化不大,未出现大幅度下滑,可以推断复述练习对汉语口语发展的长期效应是存在的。这一推断在相关性t检验中得以验证(p=0.0000),在测试结束后的访谈中也得到了受试的验证,受试表明:复述练习对口语表达的促进作用不仅取决于对复述材料本身的熟悉度上,也与在练习过程中提高对相关句法规则的认知水平和运用能力有关,这种能力可以在学习者日常口头交际中得以发挥,体现为其言语表达流利性和顺畅性的提升。

(七)言语计划考察与质化分析

国外学者(Dechert,Mohle and Raupach)将言语计划研究作为考察程序性技能的本质工具,Crookes将多数言语计划分为宏观计划和微观计划,[20](P263-267)这里结合复述实验中的宏观言语计划的任务难度和微观言语计划中“停顿”、 “重复”等言语迟疑现象的分布情况对受试口语表达过程中的迟疑现象进行质化讨论,以期使整体分析更为深入、全面。

1、宏观言语计划、任务难度与口语产出发展。宏观言语计划主要是关注较大的语块儿的句法和语义组织,在本研究中主要指受试在复述前的准备和复述过程中对听音记录的参考,这两个因素决定了复述任务难度。

根据实验记录,随着复述次数的增加,受试逐渐摆脱听音过程中的书面记录和正式复述前的准备,但也表出现反复循环的特征:在集中实验阶段的11次复述中,1—7次复述受试在听音过程总均做了记录,均允许做复述前准备;8—11次是在一次听音后的连续产出,且不允许做复述前准备,呈现出半脱稿——脱稿——半脱稿的曲线。结合前述量化分析数据可见,随着复述次数增加,受试在宏观言语计划方面呈现出计划时间螺旋式缩短、计划形式逐渐摆脱书面记录的历程,当准备时间最长且参照书面记录条件下,受试的各项口语指标基本达到峰值(参见第7次数据),但在后续的4次复述中,受试的口语指标基本维持在高峰值附近。在后测实验中,不允许受试准备时间和参考书面记录,听音次数明显减少,任务难度明显加大,但受试的口语指标表现稳定,验证了频率作用的长期效应。

同时,在口语语料的宏观连贯性方面,受试所遗漏的内容细节分布可说明其对复述内容的注意力分配规律。PienemaIul指出由于知觉的显著性特点,在英语、德语、瑞典语等语言的句法发展轨迹中,刺激的首尾部分更容易记忆和操控。[29](P62)本研究受试口语语篇中遗漏的细节主要位于原文段落的中间部分,这说明在汉语二语口语语篇发展中也存在这种知觉显著性特点。根据实验,这一知觉特点在汉语母语者的测试中同样存在。

2、微观言语计划、言语迟疑与口语产出加工。微观言语计划主要关注言语局部功能,如词汇选择、从句边界等问题,言语迟疑现象则是微观言语计划中影响流利性的基本类型,其中的“停顿”、“重复”等更是较为重要的问题,考察其在口语语篇中的分布可以反应出受试的口语产出加工特点。根据受试语料,停顿和重复在其复述产出中的分布情况如下:

首先,停顿现象主要包括填充性停顿和非填充性停顿。受试口语产出中的停顿现象几乎贯穿实验全程(共覆盖11次复述产出),其中,填充性停顿5次,非填充性停顿13次,多分布在短语结构或小句之间,如:

(1)来中国以前,嗯,不会滑冰。(第2次复述语料)

(2)琳达和朱蒂,让安妮学(P)滑冰(LP),安妮第一个。(第6次复述语料)*符号“(P)”代表停顿,“(LP)”代表长时停顿,下同。

(3)到冰场的时候,安妮,和,啊,朱蒂和琳达。(第10次复述语料)

这种分布特点说明停顿的原因在于受试对后续表达内容进行思考,重在表达的内容方面,而内容决定着事件叙述的连贯性,在很大程度上影响着口语产出总体水平。这在实验后期的回忆性访谈中也有所验证:受试表示,连续复述过程中(如复述8-11)能回忆更多的故事内容,从而促进复述水平提高。

也有的停顿出现在句子结构内部,如在下表中副词“都”和“也”的选择可见受试对两者的微观言语计划及其自动化发展历程:

表6 副词“都”和“也”的自动化发展语料

语料中受试最初对“都”和“也”的使用表现出迟疑,口语表达出现停顿和犹豫,这表明受试对二者的使用存在混淆,注意力分配较多,随着复述次数的增加,停顿消失,言语表达正确性和流畅性提高,进入自动化加工阶段。

其次,重复现象在本实验中也多次出现,覆盖了其中的11次测试,共出现21次。“重复”一般指没有任何句法或语义功能的言语现象,如受试产出的下列语料:

(4)安妮,安妮,安妮,冰,安妮她的进步很快。(第3次复述语料)

(5)来到的以后,安妮慢慢的来,来到的以后,安妮很高兴。(第4次复述语料)

(6)她的滑冰滑的很好,她的滑冰滑的很好,很羡慕,很想学。(第7次复述语料)

综合全部语料,所有重复中有8次是小句结构的整体重复,如例(5)、(6),其余13次则是句子结构的部分重复,一般重复部分出现在句首,如例(4)。全部重复一般源于复述内容方面的组织协调和继续,部分重复则主要由于句法结构的组织和词汇选择方面,并且随着复述频率增加,部分重复逐渐减少,说明受试在句法组织方面的自动化处理方面逐渐提高。

四、结果讨论:复述与汉语口语发展基本路径

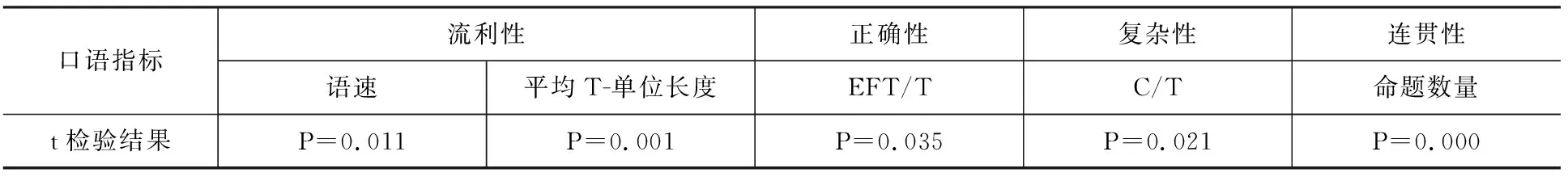

发展路径是二语习得研究中的重要问题,前述数据分析分别检验了汉语二语口语各项指标的发展变化与复述次数的关系,结果显示各项指标均与复述练习次数相关,但相关性程度各不相同,显示了各项指标的发展顺序和基本路径。下表进行了各项指标的汇总情况:

表7 复述频率与汉语口语发展综合指标t检验统计

首先,从数据中可见,复述频率对汉语口语各项指标的发展影响程度不同,按相关检验的显著性大小排序依次为:连贯性>平均T-单位长度>语速>复杂性>正确性。其中,连贯性与口语产出样本的内容容量有关,语速和平均T-单位长度是时间性指标,而复杂性和正确性是关于言语样本的语言学测量维度,属形式性指标。由此可见,复述对汉语口语发展的影响在内容方面优先于形式方面,而时间性指标介于二者之间。这应该与语言符号能指在时间上展开的线性特征有关,[30](P106)据此,口语产出样本容量的增加必然首先直接促使时间性指标的变化发展。

其次,复述对汉语口语不同指标发展的频率效应在路径上也有异同:与内容相关的连贯性指标基本呈持续上升路径;与时间相关的语速和平均T-单位长度主要呈螺旋上升路径,特别是语速指标上下波动较大;而与语言形式相关的正确性和复杂性指标则发展较为平稳,特别是正确性指标。结合前文的质化分析,本文认为这一路径差异主要与受试的口语产出加工特点有关:根据Levelt(1989)的言语产出模型,在言语产出过程中,信息加工是以平行方式进行的,且较低层次的加工相比较高层次的加工更易自动化。与内容相关的信息主要以命题形式存在由概念器加工处理,与句法组织等形式相关的信息则主要由语形器处理。受试对复述材料内容的熟悉度越高,其在内容连贯性方面越突出,这种工作记忆性加工层次较低;而词汇选择、句法组织等则属于较高层次的形式处理加工,属长期记忆加工,其自动化过程相对较复杂,影响了语速、正确定等指标的发展水平和速度。

第三,从前述数据(表1—4)中可见,各项指标的峰值均出现在实验日的第三天,其中:平均T-单位长度指标的峰值出现在第9次,其余各项指标的峰值均出现在第7次。这与周丹丹、田靓的结论不同(周、田的结论均为第3次练习效果最好),但如果将实验日的天数视为练习频次,仍是第3次效果最好。本文认为,这个问题一方面与任务难度相关(见前述质化分析),一方面主要与学习幂律有关。根据Ellis,N.C.Schmidt,R.关于学习幂律的概念,[31](P90)当练习达到某个点时,并没有得到很大的提高是因为学习者已经达到最佳学习效果。

五、结 语

复述对汉语口语发展的频率效应值得重视,其可通过言语产出机制有效促进二语学习者口语流利性各项指标及实际口语交际能力的提升,但这种发展和提升不是被动的,在研究和教学实践中应结合学习者认知及情感等因素进行积极有效的探索:

首先,复述频率对口语发展的重要影响便是对于语言处理自动化及由此带来的流利性提升,且各项流利性指标发展路径基本遵循了Levelt言语产出模型规律。但频率效必然通过学习者的语言产出认知机制发挥作用,这便涉及语言认知加工过程问题:其中,控制加工需要更多的注意力资源,而自动化加工则基本不需要,通过短时间内的高频率练习,控制加工可以向自动化加工转化,这一转化过程中需要学习者言语计划的积极参与。

其次,情感过滤对汉语二语口语发展中的促进作用。Krashen的情感过滤假说将与二语习得相关的情感因素分为动机、自信和焦虑三大类。[32](P357)从动态动机角度看,本研究中的受试最初参与实验的积极性较高,但其主要动机是为了配合完成实验任务,随着实验进展,主试给予了鼓励和目标预期设置,受试重新调整了自我目标管理,学习动机调整为对目标任务的达成和自我二语形象的建构上,其对口语表达能力提高的追求使其付出了高度努力,自信不断提高,焦虑感不断降低,利于其口语发展水平提高。

第三,技能习得与迁移问题。按照语言学习的认知心理规律,已经习得的知识或技能会对要学习的知识或技能产生迁移作用,本研究中的后测数据分析验证了复述练习对汉语口语技能发展的长期效应,并且在学习者的其它口头交际中依然起作用,如:在访谈中受试表明通过前期的复述练习,其在口语表达中提高了汉语情态句等句法规则的实际运用能力,这便是口语技能习得后的程序性知识迁移现象。

本研究不足之处在于只是对汉语二语口语发展的个案研究尝试,囿于主客观条件,受试样本过少,所测试的口语发展指标和学习者相关因素还不够全面,对于汉语口语发展的个体差异问题还不能讨论,均有待日后继续探索。