空间语言标记影响亲属关系的容器隐喻*

汪新筱 江 珊 张积家

空间语言标记影响亲属关系的容器隐喻*

汪新筱1江 珊2张积家1

(1中国人民大学心理学系、国家民委民族语言文化心理重点研究基地、教育部民族教育发展中心民族 心理与教育重点研究基地, 北京 100872) (2厦门大学心理咨询与教育中心, 厦门 361005)

通过3个实验, 考察空间语言标记——“内/外”对汉语亲属词语义加工中亲属关系性质容器隐喻的影响。实验1同时呈现词和圆圈, 发现语言标记影响亲属词语义加工中的亲属关系性质容器隐喻, 有“外”标记的血亲词出现在圈外比出现在圈内反应更快, 有“内”标记的姻亲词出现在圈内比出现在圈外错误率更低。实验2先呈现亲属词再呈现圆圈, 发现语言标记影响亲属关系性质向容器概念的激活, 有“外”标记的血亲词和有“内”标记的姻亲词在字母呈现在容器内外时的反应时差异与无“外”标记的血亲词和无“内”标记的姻亲词相反。实验3先呈现圆圈再呈现亲属词, 发现有语言标记的亲属词在空间位置与语言标记一致时反应时更短、错误率更高, 说明“内–外”意象图式对亲属词判断的影响主要源于语言标记。整个研究表明, 与亲属关系性质容器隐喻不一致的空间语言标记干扰汉语亲属词的语义加工, 空间语言标记的作用比亲属关系性质容器隐喻更强。在汉语亲属词的语义加工中存在着序列分解的加工方式, 被试先加工首字, 再加工整词。汉语亲属词的语义加工中包含着语义加工与具身经验激活的相互作用。

语言标记; 亲属词; 容器隐喻

1 引言

亲属词是表征亲属关系的词。亲属词如何表征?史宝金(2003)认为, 汉语亲属称谓以叙述法为主, 以自我为中心, 上下左右, 直系旁系, 纵横交叉; 性别辈分, 秩序谨严; 血亲姻亲, 区分严格; 年龄长幼, 界限分明。Jones (2010)认为, 亲属称谓系统借用空间概念来表征。费孝通(2015)认为, 中国人的群己关系是“差序格局”, 即以宗法群体为本位, 人与人之间关系是以亲属关系为主轴的网络关系。每一个人都以自己为中心组成亲属关系网络。这些观点均把汉族人的亲属结构与空间结构作类比, 将亲属结构类比为空间网络。

在概念隐喻理论的指引下, 研究者采用空间Stroop范式、Simon范式研究羌族、汉族和摩梭人的亲属词概念隐喻, 发现亲属词的语义激活空间概念, 亲属词蕴含的辈分关系激活垂直空间关系、长幼关系激活“左–右”、“上–下”空间关系、血缘关系激活“内–外”空间关系(和秀梅, 张夏妮, 张积家, 肖二平, 王娟, 2015; 李惠娟, 张积家, 张瑞芯, 2014; 汪新筱, 严秀英, 张积家, 董方虹, 2017), 在亲属词的语义加工中, 存在着空间隐喻一致性效应, 但隐喻方式受文化图式影响。李惠娟(2015)发现, 汉语亲属词的多重语义概念具有多重空间隐喻表征:同一语义概念可以用多种空间隐喻来表征, 同一空间隐喻亦可以表征不同的语义结构。例如, 辈分和性别的概念通过垂直、水平、前后空间隐喻来表征; 亲密程度和亲属关系性质的概念通过空间容器隐喻和空间距离隐喻来表征。这些研究使亲属词认知研究不再停留在概念结构层面, 而是深入到概念表征过程层面。

直观地看, 汉语亲属词在构成上常常采用空间语素, 如“远、近、高、前、后、内、外、表、堂”等。汉族人称亲缘弱的亲属为“远亲”, 亲缘强的亲属为“近亲”; 称父母为“高堂”, 称长辈为“前辈”, 称晚辈为“后生”; 称解除婚姻关系的夫妻为“前妻”、“前夫”; 称重组家庭的继父母为“后爹”、“后妈” (王灿龙, 2013); 称母之父母为“外公”、“外婆”; 称姐妹的子(女)为“外甥(女)”, 称女儿的子(女)为“外孙(女)”; 称妻方亲属为“内弟”、“内侄”等。在古代, “堂”指房屋的正厅, “表”指事物的外层, “堂兄弟(姐妹)”、“表兄弟(姐妹)”指旁系、非近亲的亲属(李勉, 2012)。

亲属词的空间语素标记特定的亲属关系。根据语言标记理论, 语言标记反映对立的不对称关系:有标记范畴是指一对范畴中有区别性特征的范畴, 无标记范畴是指无区别性特征的范畴。在外部语言系统中, 语言标记差异体现为有无标记形式、频率、对立中和与区别形式。在内部语言系统中, 语言标记差异表现在语言习得顺序、感知容易程度、错误分析和语言障碍上(刘玲, 1989; 王铭玉, 2004)。Greenberg, Hoijer, Hymes, Friedrich和Maquet (1980)研究英语亲属词的语言标记, 认为比起旁系亲属词, 直系亲属词无标记; 比起姻亲词, 血亲词无标记; 比起辈分远的亲属词, 辈分近的亲属词无标记; 比起晚辈亲属词, 长辈亲属词无标记。刘玲(1989)比较了汉语、西班牙语等语言中各类亲属词的频率, 证实了亲属词的语言标记规律。Greenberg等人对亲属词与对应标记的假设符合语言标记理论。首先, 语言符号的标记程度体现在结构复杂度上, 而复杂度往往取决于“经济动因”, 最频繁使用的语言表达使用最少的词素。在一对范畴中, 无标记成分无显性标志, 有标记形式包含外在标志, 即额外的词素, 在使用中会带来更高的认知负荷(王铭玉, 2004)。无标记范畴具有认知“显著性”, 容易被注意、储存和提取, 在形成概念时最接近预期, 人们习惯利用显著的事物来认知非显著的事物(陈勇, 2002; 沈家煊, 2015)。在亲属称谓中, 直系、血亲、辈分近的亲属, 比起旁系、姻亲或辈分远的亲属, 与个体有更多的接触, 亲属词被更频繁使用。这些亲属词在历史发展中被保留成更简单、更方便记忆和使用的词汇。

Boot和Pecher (2011)发现, 当两张图片属于同一类别(如都是动物或交通工具)而且被一个大边框框住时, 被试的反应更快; 当两张图片不属于同一类别(如一张是动物, 另一张是交通工具)且被两个边框分别框住时, 被试的反应更快。这说明, 容器隐喻对类别认知起着易化或促进作用。李惠娟(2015)发现, 亲属关系性质类似于一种容器, 与己身有血缘关系的亲属被归入同一容器内, 与己身无血缘关系的亲属被归为容器外, 即“血亲–容器内, 姻亲–容器外”。李惠娟(2015)选用不含空间语言标记的血亲词和姻亲词, 如“姥姥、姥爷、妻弟、妻妹”等。如果选用有空间语言标记的亲属词, 情况会更复杂。因为根据空间语言标记和亲属词的隐喻类型, 有“内”、“外”标记的亲属词与对应隐喻之间存在着认知悖论:“外公、外婆、外甥(女)、外孙(女)”等有“外”标记的亲属词属于隐喻在容器内的血亲词, 语言标记却有“外”的信息; “内人、内弟、内侄”等有“内”标记的亲属词属于隐喻在容器外的姻亲词, 语言标记却有“内”的信息。当空间语言标记与亲属词的隐喻类型相互矛盾时, 语义加工和具身认知哪一个有作用更强?目前尚未有研究比较在概念表征中语义加工和具身经验激活的作用。因此, 研究有空间语言标记的血亲词和姻亲词的容器隐喻效应可以比较语义加工和具身认知的相对作用, 加深对概念加工的理解。

概念加工同时受语言和具身经验影响(Louwerse, 2008)。研究者提出语言和身体经验共同起作用的双加工理论。语言和情境模拟理论认为, 情境模拟加工是概念加工的基本形式, 语言加工使概念加工更有效率。在多数概念理解任务中, 语义系统最先启动(Barsalou, Santos, Simmons, & Wilson, 2008)。符号交互作用理论认为, 在概念加工中, 语义和具身经验激活受概念加工深度影响:当概念加工深度浅时, 语义加工起主导作用; 当概念加工难度高时, 需要具身经验的激活(Louwerse, 2011)。双加工理论的研究均以词汇为材料, 难以分离知觉模拟与语义加工的作用。加工有空间语言标记的亲属词同时包含着符号语义加工与身体经验的激活, 在语义标记和身体经验矛盾时(如加工有“外”标记的血亲词和有“内”标记的姻亲词), 语义加工和具身经验的作用相反, 因此可以巧妙地分离这两个因素, 并比较二者的作用。因此, 研究有空间语言标记的亲属词认知对于解决概念理解中符号语义加工与具身认知的关系具有重要意义。

研究表明, 亲属词加工存在着“血亲–容器内, 姻亲–容器外”的隐喻一致性效应。对有空间语言标记的亲属词, 当空间语言标记和亲属词隐喻类型矛盾时, 是否还存在着容器隐喻一致性效应?根据概念表征的双加工理论, 语义加工和具身经验激活在概念加工中同时存在, 语义加工更高效、更优先。据此推测, 当语言标记和亲属词的隐喻类型相反时, 隐喻一致性效应会受到干扰甚至发生反转。本研究包括3个实验, 实验1采用空间Stroop范式, 考察容器位置信息和亲属词同时呈现时, 容器位置信息对有空间语言标记(“内”、“外”)的亲属词认知的影响是否与对不含空间信息语言标志的亲属词的影响一致?实验2与实验3参考Zanolie等人(2012)对权力隐喻的研究, 采用启动范式, 考察容器位置信息和亲属词先后呈现时空间语言标记对亲属词空间隐喻的影响。“血亲映射在容器内, 姻亲映射在容器外”的隐喻效应在这些含有与隐喻图式相反的空间语言标记的亲属词语义加工中是否仍然存在?含空间语言标记的亲属词与不含空间语言标记的亲属词作为启动词时, 是否会对后面的字母识别产生不同的影响?当以内–外意象图式作为启动刺激时, 是否会影响人对亲属关系性质的判断?

2 实验1:空间Stroop范式下语言标记对亲属关系容器隐喻的影响

2.1 被试

36名汉族大学生, 男生14名, 女生22名。平均年龄为22.45 ± 1.58岁。视力或矫正视力正常。

2.2 设计

2(有、无空间标记:有/无) ×2(亲属词呈现位置:圈内/圈外) ×2(亲属关系性质:血亲/姻亲)重复测量设计。因变量为亲属词判断的反应时和错误率。

2.3 材料

从张积家和陈俊(2004)及高璇(2011)总结的汉族亲属词中选取了30个词, 分为血亲词和姻亲词。血亲词有16个, 有“外”标记血亲词8个:外公、外婆、外祖父、外祖母、外孙、外孙女、外甥、外甥女; 与这8个词在辈分和亲密度上匹配的无“外”标记血亲词8个:爷爷、奶奶、姥姥、姥爷、孙子、孙女、侄子、侄女。姻亲词有14个, 有“内”标记姻亲词7个:内人、内兄、内弟、内姐、内妹、内侄、内侄女; 与这7个词意思相同且无“内”标记的姻亲词7个:妻子、妻哥、妻弟、妻姐、妻妹、妻侄、妻侄女。两组血亲词的笔画数(外= 15.25,无= 11.63)差异边缘显著,(1, 15) = 2.06,= 0.058。两组姻亲词的笔画数(内= 11.00,无= 14.71)差异显著,(1, 13) = –2.44,< 0.05。由于材料在亲属词中选取, 笔画数很难完全匹配, 而且两组姻亲词的笔画数差异主要由“内” (笔画数 = 4)与“妻” (笔画数 = 7)造成。由于研究考察空间语言标记对亲属关系性质容器隐喻的影响, 笔画数只对亲属词的主效应影响大, 因此仍然用这些词。30名不参加实验的汉族大学生用7点量表评定亲属词的熟悉性。结果表明, 有“外”标记的血亲词(= 6.33)与无“外”标记的血亲词(= 6.63)熟悉度差异不显著,(1, 15) = 1.85,> 0.05。有“内”标记的姻亲词(= 2.30)和无“内”标记的姻亲词(= 2.63)熟悉度差异不显著,(1, 30) = 1.45,> 0.05。选取了30个非亲属称谓语(学长, 师母, 下属, 领导, 会计等)作为填充材料。为了保证被试熟悉实验材料, 在实验前将亲属词随机呈现, 让被试辨认。对不熟悉词进行教学并二次呈现, 以确保被试熟悉。

2.4 仪器和程序

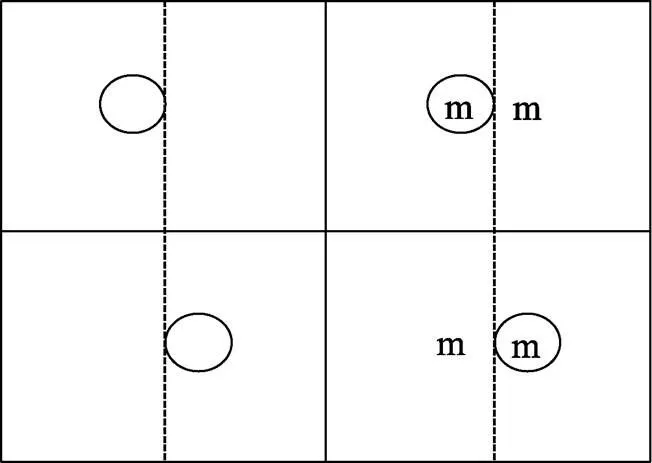

采用E-prime 2.0系统编程。为了避免注意焦点转移影响, 词在屏幕中央呈现, 圆圈随机出现在屏幕的上、下、左、右处, 但各种位置机会均等。亲属词与圆圈的位置有8种组合:词在圆圈内偏上、偏下、偏左、偏右处, 词在圆圈外偏上、偏下、偏左、偏右位置处(见图1)。

图1 亲属词与圆圈的8种位置关系

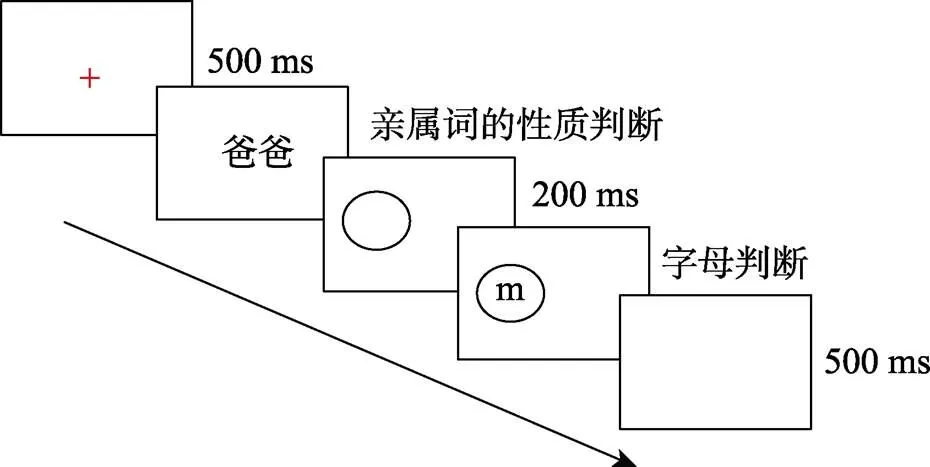

被试坐在计算机前, 双手的食指放在F键和J键上。软件自动记录被试的反应时和错误率。首先, 在屏幕中央呈现注视点“+” 500 ms, 接着在屏幕中央呈现目标词, 同时圆圈在不同位置随机出现。被试按键后(最长不超过3000 ms), 进入500 ms空屏。告知被试忽略圆圈, 又快又准地判断词是否为亲属词。如果是, 按下F键; 如果不是, 按下J键。半数被试的用手按此规定, 半数被试的用手规定相反。实验材料采取伪随机顺序呈现。同类材料(亲属词、非亲属词)连续出现次数不超过两次。实验流程见图2。在正式实验前, 用非实验材料做了16次练习。实验包含480个试次, 每一词语出现8次。每隔160个试次, 被试休息一次。

图2 实验1流程图

2.5 结果与分析

1名被试的总体正确率在80%以下, 数据被删除。反应时分析时剔除错误反应和每个被试在各种条件下在± 2.5之外的数据。结果见表1。

反应时的方差分析表明, 亲属关系性质的主效应显著,(1, 34) = 20.72,< 0.001, ηp2= 0.37。对血亲词的反应快于对姻亲词。有无空间标记的主效应显著,(1, 34) = 5.22,< 0.05, ηp2= 0.13。对有标记亲属词的反应时显著长于对无标记亲属词。有无空间标记、亲属关系性质、呈现位置的交互作用边缘显著,(1, 34) = 2.95,= 0.10, ηp2= 0.08。简单简单效应分析表明, 有“外”标记的血亲词呈现在圈外的反应时显著短于呈现在圈内,(1, 34) = 2.35,< 0.05, ηp2= 0.14; 无标记的血亲词呈现在圈外和圈内的反应时差异不显著,(1, 34) = 1.07,0.05; 有“内”标记的姻亲词呈现在圈外和圈内的反应时差异不显著,(1, 34) = 1.21,0.05; 无标记的姻亲词呈现在圈外和圈内的反应时差异也不显著,(1, 34) = 1.26,0.05。错误率的方差分析表明, 亲属关系性质的主效应显著,(1, 34) = 9.73,< 0.01, ηp2= 0.22。对血亲词的错误率显著低于对姻亲词。亲属关系性质与有无空间标记的交互作用显著,(1, 34) = 13.35,= 0.001, ηp2= 0.28。有无空间标记与呈现位置的交互作用显著,(1, 34) = 7.23,< 0.05, ηp2= 0.18。有无空间标记、亲属关系性质和呈现位置的交互作用显著,(1, 34) = 5.55,< 0.05, ηp2= 0.14。简单简单效应分析表明, 有“内”标记的姻亲词出现在圈内的错误率显著低于出现在圈外,(1, 34) = 2.59,= 0.01, ηp2= 0.18; 无标记的姻亲词呈现在圈外和圈内的错误率差异不显著,(1, 34) = 1.42,0.05; 有“外”标记的血亲词出现在圈内外的错误率差异不显著,(1, 34) = 0.94,> 0.05; 无标记的血亲词出现在圈内外的错误率差异也不显著,(1, 34) = 1.35,> 0.05。

2.6 讨论

实验1探索“外/内”标记是否影响汉语亲属词语义加工中亲属关系性质的容器隐喻(血亲词–容器内, 姻亲词–容器外)。对有“内”标记的姻亲词的反应时显著长于对无标记的姻亲词。两组亲属词的熟悉度并无显著差异, 被试在实验前又学习过, 因而可以排除熟悉性的影响。所以产生此结果, 是由于无标记的姻亲词的首字“妻”的字面义比“内”浅显。“妻”本身就是亲属词, 有“妻”标记的姻亲词比有“内”标记的姻亲词被更容易判断为亲属词。“妻+亲属称谓”也比“内+亲属称谓”更符合现代人的语用习惯。在有“外”标记的血亲词中, 尽管“外公、外婆、外孙”等词为人们所常用、熟悉, 但这些词出现在圈外的反应时显著短于出现在圈内。在有“内”标记的姻亲词中, 出现在圈内的错误率显著低于其出现在圈外。这表明, 空间语言标记的作用较强, “掩盖”甚至“逆转”了血亲词固有的容器隐喻。亲属词的呈现位置对无标记的姻亲词和无标记的血亲词均未表现出显著的影响。这是否是由于实验任务对亲属词的加工深度浅(只需判断词是否为亲属词), 使得内–外意象图式未被强烈激活, 尚待探讨。

有“外”标记的血亲词出现在圈外比出现在圈内反应时更短, 错误率更低, 但反应时差异显著, 错误率差异不显著。错误率差异不显著的原因可能是被试判断有“外”标记的血亲词比较容易, 因而错误率低。有“内”标记的姻亲词呈现在圈内比呈现在圈外的反应时更短, 错误率更低, 但错误率差异显著, 反应时差异不显著。有“内”标记的姻亲词较为少见, 被试加工困难, 因而错误率更高, 错误率差异亦显著。有“内”标记的姻亲词在圈内外的反应时差异不显著, 与预期不一致, 这可能是因为有“内”标记的姻亲词在生活中使用频率低, 被试在加工时更多地采取了分解加工方式, 在实验中采取了策略, 把带“内”的词都判断为亲属词, 反应时差异因而减小。因此, 实验1表明, 空间语言标记确实对亲属词语义加工中亲属关系性质的容器隐喻有影响。

表1 对不同位置的亲属词语义判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

注:括号内数据为标准差, 下同。

然而, 由于同时呈现空间信息(容器内/外)及亲属词, 空间Stroop范式难以厘清这种影响是如何产生的。即被试对有“外”标记的血亲词和有“内”标记的姻亲词的反应趋势究竟是由于语言标记的语义信息先于隐喻图式启动引起的?还是由于对亲属词的加工深度浅, 使得“内–外”意象图式激活太弱, 弱于空间语义信息的作用而造成的?并且, 有学者认为, 空间Stroop范式会导致被试产生注意偏向(武向慈, 2014)。启动范式将空间线索和词语分开来呈现, 方便考查对其中一方加工是否影响对另一方加工, 有利于了解包含空间标记的亲属词的加工机制。因此, 采用启动范式进行实验2。

3 实验2:亲属词启动下语言标记对亲属关系容器隐喻的影响

3.1 被试

31名汉族大学生, 男生11名, 女生20名, 平均年龄22.33 ± 0.76岁。视力或矫正视力正常, 皆为右利手。被试均未参加过实验1。

3.2 设计

2(有无空间标记:有/无)×2(亲属关系性质:血亲/姻亲)×2(字母呈现位置:圈内/圈外)三因素重复测量设计。因变量为对亲属词及字母判断的反应时和错误率。

3.3 材料

从张积家和陈俊(2004)及高璇(2011)总结的汉族亲属词中选取了40个亲属词, 分为血亲词和姻亲词。血亲词有20个, 有“外”标记的血亲词8个:外公、外婆、外祖父、外祖母、外孙、外孙女、外甥、外甥女; 无“外”标记的血亲词12个:爸爸、妈妈、叔叔、伯父、姨妈、姑姑、哥哥、弟弟、姐姐、妹妹、儿子、女儿。姻亲词有20个, 有“内”的标记姻亲词7个:内人、内兄、内弟、内姐、内妹、内侄、内侄女; 无“内”标记的姻亲词12个:岳父、岳母、婶婶、伯母、姨父、姑爷、嫂子、弟媳、姐夫、妹夫、儿媳、女婿。为了使姻亲词和血亲词的个数相等, 添加了姻亲词“妻子”。这样, 无“内”标记的姻亲词就有13个。为了保证被试熟悉实验材料, 在实验前将亲属词随机呈现, 让被试辨认。对不熟悉的词进行教学并二次呈现。之所以不使用实验1的亲属词, 是基于以下考虑:实验2判断词是血亲词还是姻亲词。实验1的材料有如下问题:(1)平辈亲属词都是姻亲词; (2)30个亲属词中22个有标记, 8个有“外”标记, 7个有“内”标记, 7个有“妻”标记, 而且都在词首。由于实验前被试学习过材料, 容易形成集群记忆, 即通过一些特征快速判断。被试对亲属关系性质的判断不一定将整词加工到语义层面。

3.4 仪器和程序

实验仪器同实验1。被试阅读指导语:先判断亲属词的性质, 然后判断在圈内外随机出现的字母。实验时, 首先在屏幕中央呈现红色“+”注视点500 ms, 随后在屏幕中央随机呈现一个血亲词或姻亲词, 要求被试用左手又快又准地判断亲属词的性质:如果是血亲词, 就按下Z键, 如果是姻亲词, 就按下A键。半数被试的用手按此规定, 半数被试的用手规定相反。进入下一屏, 在屏幕中央偏左或偏右位置出现一个半径为4 cm的圆圈, 圆圈右(左)边界切线即屏幕垂直中线。200 ms后, 在距离屏幕垂直中轴4 cm位置, 在圈内或圈外随机呈现字母m或n, 要求被试用右手又快又准地判断呈现的是m还是n, 如果是m就按m键, 如果是n就按k键(半数被试做相反的操作)。圆圈和字母的相对位置见图3。对亲属词及字母的最长反应时间不超过3 s。500 ms空屏后, 进入下一次试验。实验材料采取伪随机顺序呈现。同类材料(不同类亲属词)连续出现次数不超过两次。实验流程如图4所示。被试练习16试次。实验包含160试次, 每一亲属词呈现4次, m和n的呈现次数相等, 字母出现在圈内或圈外的机会相等。

图3 圆圈位置、字母与圈相对位置示意图(虚线表示屏幕中轴线)

图4 实验2流程图

3.5 结果与分析

3.5.1 亲属词的判断结果

亲属词的判断结果见表2。

表2 亲属词判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时分析时删去错误反应和每个被试在各种条件下在± 2.5之外的数据。反应时的方差分析表明, 只有亲属关系性质和有无空间标记的交互作用显著,(1, 27) = 34.25,< 0.001, ηp2= 0.56。简单效应分析表明, 在血亲词中, 有“外”标记的血亲词的反应时显著长于无“外”标记的血亲词,(1, 27) = 20.81,< 0.001, ηp2= 0.34。在姻亲词中, 有“内”标记的血亲词反应时显著短于无“内”标记的血亲词,(1, 27) = 20.88,< 0.001, ηp2= 0.29。其余的主效应与交互作用均不显著,> 0.05。错误率的方差分析表明, 只有亲属关系性质和有无空间标记的交互作用显著,(1, 27) = 27.13,< 0.001, ηp2= 0.50。简单效应分析表明, 无“外”标记的血亲词的错误率显著低于有“外”标记的血亲词,(1, 27) = 22.07,< 0.001, ηp2= 0.31; 无“内”标记的姻亲词与有“内”标记的姻亲词的错误率差异不显著,> 0.05。其余的主效应与交互作用均不显著,> 0.05。

3.5.2 字母判断的结果

字母判断的结果见表3。反应时分析时删去错误反应和每个被试在各种条件下在± 2.5之外的数据。

反应时的方差分析表明, 只有三个变量之间的交互作用显著,(1, 27) = 42.65,< 0.001, ηp2= 0.49。简单简单效应分析表明, 有“外”标记的血亲词呈现后, 字母出现在圈外的反应时显著短于出现在圈内,(1, 27) = 19.26,< 0.001, ηp2= 0.28。无“外”标记的血亲词呈现后, 字母出现在圈外的反应时显著长于字母出现在圈内,(1, 27) = 7.62,= 0.01, ηp2= 0.22。有“内”标记的姻亲词呈现后, 字母出现在圈内的反应时显著短于出现在圈外,(1, 27) = 5.28,< 0.05, ηp2= 0.18。无“内”标记的姻亲词呈现后, 字母出现在圈内的反应时显著长于出现在圈外,(1, 27) = 7.56,< 0.05, ηp2= 0.20。错误率的方差分析表明, 各种主效应和交互作用均不显著,> 0.05。

3.6 讨论

亲属词判断的结果表明, 语言标记在血亲词、姻亲词的语义加工中作用不一样。加工血亲词时, 标记“外”干扰亲属词判断, 表现为反应时更长, 错误率更高, 符合预期。加工姻亲词时, 标记“内”促进亲属词判断, 表现为反应时更短, 错误率更低。这可能是由于被试使用了策略。在实验前随机地呈现亲属词让被试学习, 有“内”标记的姻亲词是熟悉度低的新异词语, 被试有可能总结出“有‘内’的亲属词皆为姻亲词”的规律。尽管有“外”标记的亲属词有8个, 但因为熟悉度高, 在随机呈现时可能未引起被试注意, 因而未主动去总结规律。很可能, 在词汇判断时, 被试对有“内”标记的姻亲词并未进行整词通达, 仅凭词首标记“内”就做出了判断。

有“外”标记的血亲词的反应时显著长于无“外”标记的血亲词, 表明被试对有“外”标记的血亲词加工并未运用记忆策略, 即被试判断有“外”标记的血亲词时, 对整词进行了语义加工。由于有“外”标记的血亲词和无“外”标记的血亲词的熟悉度无显著差异, 因此, 反应时差异显然并非由熟悉度所导致。一个可能原因是“外”词素干扰了亲属关系性质判断:“外”和“血亲”在隐喻中属于相悖的范畴。在进行亲属关系性质判断时, 被试头脑中的“血亲在内, 姻亲在外”的容器概念图式被激活了。但是, 由于“外”的概念与血亲的固有隐喻(血亲映射于容器内)不符合, 造成了认知困扰, 因此反应时变长了。由此推测, 被试对亲属词加工很可能采用序列分解的加工方式:先将注意分配给首字, 读完整词之后再加工整词的语义。另一种可能是:有“外”标记的血亲词的隐喻机制本来就与宗亲的隐喻机制不同。含有“外”标记的血亲都属于母系血亲或父系女性的亲属。在漫长的汉文明中, 母系亲属、父系女性的亲属都属于“外亲”, 相对于父系男性亲属(宗亲), 其重要性较低。在被试的潜意识里, 含有“外”标记的血亲不属于“自己人”或者处于“自己人”的边缘, 但在有意识判断里, 却属于“自己人”。这种矛盾使得被试对于有“外”标记的血亲词的判断变慢。

表3 对不同位置字母判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

字母判断的错误率的分析表明, 各种实验处理之间差异不显著, 而且平均错误率低, 说明被试对字母判断任务完成得很好。反应时分析表明, “外”、“内”标记对亲属关系性质的容器隐喻产生了一定影响。有“外”标记的血亲词、有“内”标记的姻亲词与无“外/内”标记的亲属词激活的“内–外”意象图式不一致。从对有“内”标记的姻亲词的反应时来看, 被试极有可能运用了记忆策略, 即仅加工了首字的语义就对亲属关系性质做出判断。因此, 在有“内”标记的姻亲词启动下, 字母出现在圈内比出现在圈外反应时更短。这反映了空间信息对注意指向的影响。

综合实验1和实验2的结果, “外”、“内”空间语言标记的确影响亲属词语义加工中亲属关系性质的容器隐喻。并且, 当有“外”、“内”标记的亲属词为启动词时, 与无“外/内”标记的亲属词为启动词比, 对后续在不同位置的字母加工出现了差异。

实验2考察“外”、“内”语言标记对亲属词语义加工中亲属关系容器隐喻的影响, 这仅仅是问题的一个方面。“内–外”意象图式激活是否影响对含“外”、“内”标记的亲属词认知?因此, 实验3考察激活“内–外”意象图式激活是否对有“外”、“内”标记的亲属词与无“外/内”标记的亲属词的认知产生不同的效应。

4 实验3:字母位置启动下语言标记对亲属关系性质容器隐喻的影响

4.1 被试

31名大学生, 男生9人, 女生22人, 平均年龄为24.08 ± 2.63岁。视力或矫正视力正常, 皆为右利手。被试均未参加实验1。

4.2 设计

2(有、无空间标记:有/无)×2(亲属关系性质:血亲/姻亲)×2(字母呈现位置:圈内/圈外)三因素重复测量设计。因变量为被试对亲属词判断的反应时和错误率。

4.3 材料

考虑到组间可比性, 实验3采用与实验1一样的材料。同时, 为了避免实验2中提及的问题, 在实验3中加入了以下填充材料:10个血亲词:爸爸、妈妈、叔叔、姑姑、哥哥、弟弟、姐姐、妹妹、儿子、女儿; 12个姻亲词:岳父、岳母、婶婶、伯母、姨父、姑爷、嫂子、弟媳、姐夫、妹夫、儿媳、女婿, 使血亲词与姻亲词的总数一致, 均为26个。填充词不纳入统计分析。

4.4 仪器和程序

基本上同实验2, 差别只在于将字母位置作为启动条件, 要求被试判断亲属词的性质。实验程序见图5。

图5 实验3流程图

4.5 结果与分析

2名被试的亲属词判断正确率低于80%, 数据被剔除。错误率分析时删除在字母位置判断中错误反应的数据, 反应时分析时剔除错误反应和每个被试在各种条件下± 2.5之外的数据。结果见表4。

反应时的方差分析表明, 有无空间标记的主效应显著,(1, 28) = 21.49,< 0.001, ηp2= 0.44。有标记词的反应时显著长于无标记词。亲属关系性质和有无标记的交互作用显著,(1, 28) = 12.49,< 0.001, ηp2= 0.34。三个变量之间的交互作用显著,(1, 28) = 8.01,< 0.01, ηp2= 0.21。简单简单效应分析表明, 对有“内”标记的姻亲词, 字母出现在圈内反应时显著短于出现在圈外,(1, 28) = 10.12,<0.01, ηp2= 0.28。对有“外”标记的血亲词, 字母出现在圈内和圈外的反应时差异不显著,(1, 28) = 0.86,> 0.05。错误率的方差分析发现, 有无空间标记的主效应显著,(1, 28) = 5.08,< 0.05, ηp2= 0.24。有标记词的错误率显著高于无标记词。字母呈现位置和亲属关系性质交互作用显著,(1, 28) = 3.59,< 0.05, ηp2= 0.19。简单效应分析表明, 对有“外”标记的血亲词, 字母出现在圈内错误率显著低于出现在圈外,(1, 28) = 10.97,< 0.01, ηp2= 0.30。对有“内”标记的姻亲词, 字母出现在圈外错误率显著低于出现在圈内,(1, 28) = 3.56,= 0.07, ηp2= 0.12。总之, 字母空间位置与亲属词的语言标记一致时(外–外, 内–内)的错误率显著高于不一致时(内–外, 外–内)。

表4 亲属词判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

4.6 讨论

有标记的亲属词的反应时更长, 错误率更高, 表明空间语言标记增加了亲属关系性质判断难度。字母呈现位置对无标记的亲属词的判断无影响, 说明用字母位置判断任务激活了“内–外”意象图式, 却不能自动地激活“血亲/姻亲”概念。对有“内”标记的姻亲词, “内–内”条件的反应时显著短于“外–内”条件, 说明与亲属词的空间语言标记不一致的字母呈现位置阻碍了亲属词的语义加工。

对有“外”标记的血亲词, 字母出现在圈外的错误率比出现在圈内高。造成有“外”标记的血亲词在两种条件下错误率判断差异的原因可能是:“外”概念在有“外”标记的血亲词呈现时被加强了。“外”意象图式在启动中被激活了, 再在亲属词中看到“外”字, “外”意象被强化了。足够强的“外”意象图式激活在亲属词呈现时激活了姻亲概念, 使得被试未深入思考词义便做出错误的反应; 当字母呈现位置与亲属词的空间语言标记不一致时, 弱化了空间标记的影响。在“一致–强化”、“不一致–弱化”的共同作用下, 有“外”标记的血亲词判断的错误率在不同启动下差异显著。

分解完成“字母位置判断任务+亲属词判断任务”的认知过程, 可以做出更详细的解释:当亲属词有空间标记时, 加工过程包括:(1)“内–外”意象图式的激活; (2)加工空间语言标记(内、外)的语义; (3)加工亲属词整词的语义; (4)判断亲属关系的性质。当认知过程进行到(2)时, 由于“内–外”意象图式被强化了, “外–血亲, 内–姻亲”的隐喻联结被激活了, 被试在部分试次中未加工亲属词的整词语义就对亲属关系性质做出了判断, 因此一致条件(内–内、外–外)的错误率就显著高于不一致条件(外–内、内–外)。在判断正确的试次中, 差异主要来自前两个过程及对(3)的影响。不一致条件的反应时比一致条件更长, 意味着字母呈现位置与亲属词的空间语言标记不一致使被试花更多的时间处理前两个过程中的矛盾, 再进入到整词加工中。在一致条件下, 空间意象图式强化只引起错误率的升高, 在反应时上并未体现。一种可能是, 由空间意象图式激活带来的亲属关系性质容器隐喻激活, 只存在于无意识地判断亲属关系的性质时。当进入到有意识的整词语义加工之后, 空间意象图式的影响变小了。另一种可能是, 反应时也受到强化的空间意象图式影响, 在一致条件下反应时增加, 是因为需要与意象图式激活的错误关系性质对抗。如在“内–内”情况下, 激活了血亲的意象图式, 但有“内”标记的亲属词皆是姻亲词, 因而导致反应时的增加, 但反应时的增加幅度小于在不一致条件下的反应时的增加幅度, 所以, 在不一致条件下的反应时就更长。

总之, 实验3表明, 对无空间语言标记的亲属词, 内外意象图式的激活对亲属关系性质加工的影响不显著; 对有空间语言标记的亲属词, “内-外”意向图式的影响体现为:字母呈现位置与空间语言标记一致时, 对亲属关系性质判断的反应时更短, 错误率更高。

5 综合讨论

本研究探究空间语言标记是否影响亲属词语义加工中亲属关系性质的容器隐喻。3个实验的结果均表明, 空间语言标记影响亲属关系性质的容器隐喻, 而且空间语言标记的效应强于亲属关系性质容器隐喻的效应。在实验1中, 有“外”标记的血亲词在圈内反应时长于在圈外, 无“外”标记的血亲词相反。在实验2中, 有无空间标记词对字母加工影响不一致。空间语言标记对注意的影响大于亲属关系性质容器隐喻对注意的影响。实验3表明, “内–外”意象图式启动对亲属词语义加工的影响主要来自空间语言标记。下面, 就对研究结果做一些讨论。

5.1 空间标记影响亲属关系性质容器隐喻的原因:概念表征双加工理论的解释

汉语亲属词语义加工中空间语言标记效应和亲属关系性质容器隐喻效应支持概念表征与理解的双加工理论的预言。符号交互作用理论认为, 身体经验与抽象符号代表概念表征的不同方面。具身认知理论不是对符号加工理论的全面颠覆, 而是合理的补充(殷融, 曲方炳, 叶浩生, 2012; 宋宜琪, 2014)。语言因素和感知觉运动经验共同影响概念加工(Barsalou et al., 2008; Louwerse, 2008)。在概念表征和理解中, 知觉经验和抽象符号同时起作用。当概念任务不要求太深的加工时, 个体可借助于语义信息迅速地完成任务; 但在需要对概念做深度加工时, 具身经验会自动激活, 以获得概念的完整信息(Louwerse & Jeuniaux, 2010; Max et al., 2017; 宋宜琪, 张积家, 2014; Zwaan, 2014)。语言与情境模拟理论(Language and Situated Simulation Theory)亦认为, 尽管知觉模拟是概念理解中最重要因素, 但是, 在多数概念理解任务中, 语义判断系统总是最先启动; 当需要对概念做深度加工时, 知觉系统后续启动(Boulenger et al., 2008)。

实验1判断词是否是亲属词并同时呈现圆圈。这是一个简单的概念加工任务, 加工深度浅。亲属关系性质的具身经验(“内–外”意象图式)未激活或激活的程度低, 因而未发现呈现位置影响无标记的亲属词判断。对词的加工包括对首字语义的加工, 在有“外”、“内”标记的亲属词中, 首字含有空间线索, 加工词会受到显性的空间语义影响。实验2要求判断亲属词与己身有无血缘关系, 属于深层次加工。在加工中, 既有语义的激活, 又有“内–外”意象图式的激活。在未对整词加工的情况下(对有“内”标记的姻亲词), 空间语言标记会对注意偏向位置产生影响。即使在对整词加工的情况下(对有“外”标记的血亲词), 空间语言标记也产生同样的作用。无标记的亲属词分别产生了“血亲–内, 姻亲–外”的注意偏向。可见, 在亲属关系性质判断中, 亲属关系性质确实激活了“内–外”具身经验, 同时也存在语义加工, 且空间语义的作用要强于亲属关系性质容器隐喻的作用。实验3要求被试判断亲属词的性质, 属于深层次加工。结果显示, “内–外”概念激活不影响无标记的亲属词判断。被试先判断整词的语义, 必要时激活“内–外”具身经验。“内–外”具身经验的激活在加工进程中靠后, 先前激活的“内–外”意象图式弱化了。对有标记的亲属词, 在“内–外”意象图式激活以后, 被试看到亲属词时先加工了首字的语义, 因此字母位置影响后续的亲属词判断。3个实验均证明, 在亲属词的语义加工中, 空间语义线索和“内-外”具身经验共同起作用。

5.2 空间语言标记影响亲属关系性质容器隐喻的原因:历史、社会、文化的解释

空间语言标记影响亲属关系性质容器隐喻存在着另外一种可能性:在汉语亲属称谓系统中, 有“外”标记的亲属或者为母系亲属, 如母亲的父母(“外公”、“外婆”), 或者为父系女性的亲属, 如姐妹的子女(“外甥(女)”)、女儿的子女(“外孙(女)”)。这就使得有“外”标记亲属词的隐喻机制与无标记的亲属词不一致。汉族是典型的父系社会, 从夏代起就转入父系制(满珂, 2013; 王清, 2013)。汉族人随父姓, 记入父系族谱, 血统、财产均按照父系来计算。在传统上, 个体与母系亲属、父系女性的亲属见面的机会少、熟悉程度低。古代汉族人将亲属分为宗亲、外亲、妻亲。宗亲是指同宗亲属, 包括同源于一个祖先的男系血亲, 如曾祖父、祖父、父、子、孙、曾孙等; 旁系男性, 如伯父、叔父、兄弟、侄子等; 本宗男系血亲的配偶, 如曾祖母、祖母、母亲、儿媳、孙媳等; 本宗未出嫁的女性。外亲又称为女亲、外姻、外族, 是指与女系血亲相联系的亲属, 包括与母亲有关的亲属和与出嫁女儿有联系的亲属。与母亲有关的亲属如外祖父母、舅舅、姨妈及表兄弟姐妹, 与出嫁女儿联系的亲属如姑父、姐夫、妹夫、女婿、外甥、外甥女、外孙、外孙女及表兄弟姐妹。妻亲是指以妻子为中介联系的亲属, 包括妻之父母、妻之兄弟姐妹及其配偶、子女。在汉族传统中, 外亲的地位远不如宗亲。尽管外亲在血缘关系上与同辈宗亲相等, 在观念上却被置于“外人”的位置。这种宗亲意识表现在汉族人在创造亲属词时, 以“祖父”、“祖母”、“孙子”、“孙女”等词为原型, 加上标记“外”, 形成了称呼外亲的词。“外”标记凸显了汉族人对待外亲的态度:血缘上的“自家人”, 认知上的“外人” (刁统菊, 2007; 王卫华, 2012)。尽管近年来国内大力提倡男女平等, 而且由于交通和经济的发展, 个体与母系亲属、父系女性的亲属见面频率增加了, 但根深蒂固的宗亲观念还是存在于汉族人的集体潜意识中。但是, 若要区分对有“外”标记的血亲词与无标记的血亲词加工的差异究竟是由“外”标记引起的, 还是由汉族人对外亲的隐喻与对宗亲的隐喻不一致引起的, 尚需要做进一步的研究。

对有“内”标记的姻亲词与无“内”标记的姻亲词的认知差异, 也有两种可能的原因:(1)“内”的字面义有外显的空间信息, 影响对亲属关系性质的判断。(2)汉族人的“男尊女卑”思想使被试在潜意识中把妻方亲属看成“自己人”。但是, 这种可能性较小。首先, 含“内”标记的亲属词均由“内人” (妻子)所衍生。“内人”的“内”具有两重意思:一是把妻子认为是“自己人”, 甚至认为是“个人的所有物”, 与自我联系在一起; 二是指空间的“内”, 即“家门之内”。在古代, “男主外, 女主内”, 丈夫负责处理外部事务, 妻子负责内务。毕竟, 从古到今, 男子娶妻以后, 朝夕相对的只有妻子, 与妻之兄弟姐妹及其子女较为疏远。更为重要的是, 在实验1中, 两组姻亲词的词义完全对等, 被试在实验前明确每个词的词义。如果被试确实将有“内”标记的姻亲当作是“自家人”, 两组姻亲词在圈内外的反应趋势应该一致, 但实验结果却并非如此。实验2表明, 被试对有“内”标记的姻亲词的加工, 很可能未到达整词语义的层面。因此, 结合实验1和实验2的结果, 可以认为, 标记“内”的外显空间语义信息在亲属词加工中起了更大的作用。

受实验材料选择的限制, 本研究在选择无标记的亲属词时存在其他可能影响实验结果的干扰因素。例如, 在实验1中, 有“妻”词素的无标记亲属词的判断反应时短, 可能存在着练习效应, 也可能存在着首字语义效应。但这些因素应该不会对实验结果产生重要的影响。因为与其对应的有“内”标记的亲属词也存在着同样的练习效应与首字语义效应。而且, “内”的笔画数远小于“妻”, 有“妻”词素的无标记亲属词的判断反应时反而更短, 其原因应该主要归因于语义激活与具身经验激活的方向不一致。

总之, 在汉语亲属词认知中, 存在着由空间语言标记引起的语义加工与由亲属关系性质容器隐喻引起的具身经验激活的相互作用。因此, 本研究的结果为概念表征的双加工理论提供了一定证据。

6 结论

(1)在汉语亲属词认知中, 与亲属关系性质容器隐喻不一致的空间语言标记干扰亲属词的语义加工, 存在着由亲属词空间语言标记引起的语义加工与亲属关系性质容器隐喻引起的具身经验激活的相互作用。

(2)在汉语亲属词认知中, 空间语言标记的效应比亲属关系容器隐喻的效应更强有力, 符合概念表征双加工理论的预言。

Barsalou, L. W., Santos, A., Simmons, W. K., & Wilson, C. D. (2008). Language and simulation in conceptual processing. In M. H. de Vega, A. M. Glenberg & A. C. Graesser (Eds.),(pp. 245–283). Oxford, England: Oxford University Press.

Boot, I., & Pecher, D. (2011). Representation of categories: Metaphorical use of the container schema., 162–170.

Boulenger, V., Mechtouff, L., Thobois, S., Broussolle, E., Jeannerod, M., & Nazir, T. A. (2008). Word processing in Parkinson's disease is impaired for action verbs but not for concrete nouns., 743–756.

Chen, Y. (2002). The theory of markedness in linguistics studies.(6), 28–32.

[陈勇. (2002). 语言学研究中的标记理论.(6), 28–32.]

Diao, T. J. (2007). Centrifugal force: A influence of affinal relation on family organization.(2), 24–37.

[刁统菊. (2007). 离心力: 姻亲关系之于家庭组织的一种影响.(2), 24–37.]

Fei, X. T. (1998).Beijing: Beijing University Press.

[费孝通. (1998).北京: 北京大学出版社.]

Greenberg, J. H., Hoijer, H., Hymes, D. H., Friedrich, P., & Maquet, J. J. P. (1980).1979. Malibu: Undena Publications.

Gao, X. (2011). A preliminary study on the characteristics of morpheme combinations of kinship terms in modern Chinese.(4), 148–154.

[高璇. (2011). 现代汉语亲属称谓语素组合特点初探.(4), 148–154.]

He, X. M., Zhang, X. N., Zhang, J. J., Xiao, E. P., & Wang, J. (2015). Cultural schema affect the spatial metaphors in the semantic processing of kinship words: The evidence from the Han and the Moso., 584–599.

[和秀梅, 张夏妮, 张积家, 肖二平, 王娟. (2015). 文化图式影响亲属词语义加工中的空间隐喻——来自汉族人和摩梭人的证据., 584–599.]

Jones, D. (2010). Human Kinship, from conceptual structure to grammar., 367–381.

Li, H. J., Zhang, J. J., & Zhang, R. X. (2014). The vertically spatial metaphors of kinship words of Qiang nationality., 481–491.

[李惠娟, 张积家, 张瑞芯. (2014). 上下意象图式对羌族亲属词认知的影响.,481–491.]

Li, H. J. (2015).(Unpublished doctorial dissertation). South China Normal University, Guangzhou.

[李惠娟. (2015).(博士学位论文). 华南师范大学, 广州.]

Liu, L. (1989). A review on the universals of kinship terms from the point of markedness theory.(2), 52–57.

[刘玲. (1989). 从标记理论看亲属词的普遍现象.(2), 52–57.]

Li, M. (2012). The analysis of the level of the ethical culture in China from the kinship terms.(4), 102–105.

[李勉. (2012). 从亲属称谓语看中国伦理文化的等级观念.(4), 102–105.]

Louwerse, M. M. (2008). Embodied relations are encoded in language., 838–844.

Louwerse, M. M., & Jeuniaux, P. (2010). The linguistic and embodied nature of conceptual processing., 96–104.

Man, K. (2013). Discussion on the concept of patriarchy in Gender Studies.(2), 5–11.

[满珂. (2013). 社会性别研究中的“父权制”概念探讨.(2), 5–11.]

Max, L., He, X. Y., Deng, Y. M., Zhao, X. R., & Xue, Y. (2017). Symbol interdependency in language processing: interactions between language statistics and perceptual simulation.(2), 51–60.

[Max, L., 何先友, 邓玉梅, 赵雪汝, 薛颖. (2017). 语言加工中的符号相互依存: 语言统计和知觉模拟的交互作用.(2), 51–60.]

Shi, B. J. (2003). On the characteristics of Chinese relative appellation and their social and historical background.(2), 132–140.

[史宝金. (2003). 论汉语亲属称谓的特征及其社会历史文化背景.(2), 132–140.]

Shen, J. X. (2015).. Beijing: Commercial Press.

[沈家煊. (2015).. 北京: 商务印书馆.]

Song, Y. Q. (2014).(Unpublished doctoral dissertation). South China Normal University, Guangzhou.

[宋宜琪. (2014).(博士学位论文). 华南师范大学, 广州.]

Song, Y. Q., & Zhang, J. J. (2012). Temporal–spatial metaphor in conceptual representation: Can spatial information be activated when processing the temporal reference which implied in the changing shape of objects?, 216–226.

[宋宜琪, 张积家. (2014). 空间隐喻和形状变化对物体内隐时间概念加工的影响., 216–226.]

Wang, C., L. (2013). Asymmetry in kinship terms.(4), 63–64.

[王灿龙. (2013). 亲属称谓名词中的不对称现象.(4), 63–64.]

Wang, M. Y. (2004). Markedness of linguistic notations and its reflection in antonyms.(3), 1–10.

[王铭玉. (2004). 语言符号的标记性及其在反义词偶中的体现.(3), 1–10.]

Wang, Q. (2013).(Unpublished master thesis). Central China Normal University, Wuhan.

[王清. (2013).(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉.]

Wang, W. H. (2012). On the "outsiders" identity for women in the kinship system –– a case study of Spring Festival sacrificial in Yuqianshu Village.(4), 85–92.

[王卫华. (2012). 论女性在血缘亲属体系中的“外人”身份——以榆钱村春节家祭为个案.(4), 85–92.]

Wu, X. C. (2014).(Unpublished master thesis). Henan University, Kaifeng.

[武向慈. (2014).(硕士学位论文). 河南大学, 开封.]

Wang, X. X., Yan, X. Y., Zhang, J. J., & Dong, F. H. (2017). Spatial metaphors and weight metaphors of seniority rules in the semantic processing of kinship words of the same generation—Evidence from Chinese Korean nationality and the Han nationality., 174–185.

[汪新筱, 严秀英, 张积家, 董方虹. (2017). 平辈亲属词语义加工中长幼概念的空间隐喻和重量隐喻——来自中国朝鲜族和汉族的证据., 174–185.]

Xiao, E. P., Zhang, J. J., Wang, J., & Lin, N. (2008). The conceptual structure of kinship words of the Moso., 855–969.

[肖二平, 张积家, 王娟, 林娜. (2008). 摩梭人亲属词的概念结构――兼与汉族、纳西族亲属词的概念结构比较., 955–969.]

Yin, R., Qu, F. B., & Ye, H. S. (2012). Research on embodied theories of conceptual representation., 1372–1381.

[殷融, 曲方炳, 叶浩生. (2012). 具身概念表征的研究及理论述评.,1372–1381.]

Zhang, J. J., & Chen, J. (2004). Further exploration of the conceptual structure of Chinese kinship words.(1), 77–86.

[张积家, 陈俊. (2004). 汉语亲属词概念结构再探.(1), 77–86.]

Zhang, J. J., Wang, J., Xiao, E. P., & He, X. M. (2013). Influence of culture and circumstance on kinship words’ conceptual structure., 825–839.

[张积家, 王娟, 肖二平, 和秀梅. (2013). 文化和情境影响亲属词的概念结构., 825–839.]

Zanolie, K., van Dantzig, S., Boot, I., Wijnen, J., Schubert, T. W., Giessner, S. R., & Pecher, D. (2012). Mighty metaphors: Behavioral and ERP evidence that power shifts attention on a vertical dimension.(1), 50–58.

Zwaan, R. A. (2014). Embodiment and language comprehension: reframing the discussion., 229–234.

Effect of the spatial linguistic symbol on the container metaphor of seniority rules

WANG Xinxiao1; JIANG Shan2; ZHANG Jijia1

(1Department of Psychology, Renmin University of China; The State Ethnic Affairs Commission Key Research Center for Language,Cultural, and Psychology; Key Research Center for National Psychology and Education, the National Education Development Center of the Ministry of Education, Beijing 100872, China) (2Counseling and Education Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Kinship words are those that represent each relative in the language system. These words contain a variety of information about genetics, sociology, and culture. Therefore, the study of these words has always been a very popular topic in many research fields.

According to Conceptual Metaphor Theory (CMT), people acquire abstract and difficult concepts by connecting them with some concrete and simple representations. Spatial metaphors are the most basic and universal type of metaphor, which means that spatial concepts often serve as the source domain to help people understand other abstract concepts better. Recent studies have shown that the multidimensional spatial representation of different semantic concepts of Chinese kinship words are psychologically real.

Thus far, only a few studies have explored the container metaphorical representations of the nature of the kinship (blood relation vs relation by marriage). A past study has shown that the embodied kinship type might be explained through an inside-outside spatial relation. To be specific, blood kinship inside, marriage kinship outside. Nevertheless, whether the process of kinship automatically activates the inside-outside spatial concept or otherwise has not been explored. Furthermore, the influence of linguistic symbol has not been fully considered in the literature. Some Chinese blood kinship words feature a linguistic symbol “外,” which means “outside” in English, whereas some marriage kinship words contain the linguistic symbol “内,” which means inside. Whether these symbols would influence the association between kinship words and the inside–outside spatial concept thus requires further research.

Three experiments were carried out to investigate whether and how the linguistic symbol changed the container metaphorical representation of the embodied relation type. Experiment 1 used a parallel spatial Stroop paradigm. Results showed that the marriage kinship words containing the linguistic symbol “内” have a higher error rate when presenting outside a circle. Moreover, the symbol “外” changed the container metaphorical representations of blood kinship words to react faster when presented outside a circle. Experiment 2 used a spatial attention orientation paradigm, and the results showed that both “内” and “外” changed the direction of the original metaphor schema of the type of kinship words. Experiment 3 actually indicated that activating the inside-outside schema changed how people recognized Chinese kinship words containing the spatial linguistic. The results of Experiment also indicate that the process of Chinese kinship words is serial.

linguistic symbol; kinship words; container metaphor

2017-10-13

* 2016年北京市社会科学基金项目(16YYB024); 国家民委民族研究重点项目(2017-GMA-004); 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(16XNLQ05)资助。

江珊为共同第一作者。

B842

张积家, E-mail: Zhangjj1955@163.com

10.3724/SP.J.1041.2018.00953