虚拟地理试验的地标视觉显著度模型

贾奋励,田江鹏,智梅霞,陈令羽,杨清丽

1. 信息工程大学地理空间信息学院,河南 郑州 450052; 2. 61287部队,甘肃 兰州 730020

地标是人们导航与寻路等空间行为的关键要素,与人的认知能力、环境的结构化特征等密切相关。作为空间认知领域的经典研究问题,地标的概念及特征[1-3]、地标的判别[4-6]、地标与导航提示的集成[7-8]等方面,目前已取得了诸多成果。但地标判别与运用的认知机理尚未完全明朗,依然存在地标判别模型指标不全或赋权主观,地标判别所需数据完整性和可证性低,地标与导航提示集成不合理等问题。地标不是某些特殊空间对象的固有属性,而是建立在要素自身、周围环境及观察者三元关系之上的独特属性[1],是一个多因素构成且相互交织的复杂系统。因此,在现实环境中,地标认知机理的研究难以进行单因子作用机制的分析与结果复现。

20世纪90年代以来,由中国科学家倡导的虚拟地理环境逐步活跃于国际地学研究舞台,在复杂地理问题求解[9]、全球变化研究[10]、地理知识工程[11]等领域成为重要的研究手段。虚拟地理试验是虚拟地理环境(virtual geographic environments,VGE)的进一步延伸,文献[12—14]阐述了虚拟地理试验的概念及优势,而这种新的试验研究手段已在人类行为分析[15]、战场环境仿真[16]等领域得以应用。虚拟地理试验是以客观现实世界的感知、量测与信息联系为基础,以数据为载体,以虚拟场景为试验平台,通过人的协同感知和能动思维,最终发现地理规律或形成地理决策的过程[17]。将虚拟地理试验和地标问题相结合,通过构建视觉因子可控、可算的虚拟试验环境并在其中进行试验,使影响地标判别的因素得以分而治之,将是一种降低地标研究的复杂性、克服难复现性的可行方法。具体而言,其具有以下优势:

(1) 试验环境的可构造性能够排除多种因素的干扰,使试验结论更客观。构建一个类似却不同于现实的虚拟试验环境,可保证被试对试验环境的感知与对现实的感知规律相似[18],从而一定程度上降低试验中被试的个人主观因素(如情感、知识和阅历等)对试验结论带来的不确定性影响。

(2) 试验环境的可计算性为构建地标认知的定量模型奠定基础。在以数据为支撑的虚拟试验环境中,可根据地标判别的影响因子,编辑、修改和控制虚拟试验环境的表达效果。结合眼动观测仪器,建立起被试在该试验环境中的行为数据和地标判别影响因子间的关联关系,进而构建地标认知的定量模型。

(3) 试验环境的自然交互性保证了被试思维的连续性。在虚拟试验环境中,被试可以使用与在现实环境中相似的方式进行漫游、导航和寻路等行为,被试的思维具有连续性,不易被试验操作打断或分割。这种连续性思维条件下获得的眼动观测数据,对研究地标的判别规律具有极高价值。

本文以地标视觉显著度模型的研究为例,在基于虚拟地理试验的地标认知研究方面展开相关工作。首先通过问题分析建立一般模型,进而构建虚拟试验环境并进行认知试验,通过试验数据分析,实现模型求解。

1 方法说明

1.1 地标判别与地标显著度

20世纪60年代,文献[2]首次将地标定义为“易识别的空间参考点”,即沿导航路径的点要素,且不属于路径的一部分。广义上,任何从背景中凸显的事物都可以作为地标[6]。而从空间认知的角度,地标是环境中以及认知主体关于环境的结构化信息表征中显著(突出)的要素[1],在组织空间表征的各类知识中处于核心地位[6],能够帮助人们对环境进行结构化理解,逐步建立环境的路径知识和结构知识[5]。

地标判别即找出显著对象的过程,是地标研究中一个基础且重要的问题。地标判别通常分为两种方法。显著度计算方法将显著度分解为若干子因素,通过计算每个子因素的显著度并加权平均得到整体显著度值,根据计算结果划分等级,从而确定不同层次的地标[1]。数据挖掘方法则直接采用数据挖掘技术从互联网、自发地理信息等新媒体中找出适于作为地标的要素并区分不同等级[19-21]。基于显著度计算方法的地标判别,试图找出人类判定地标的基本因素,不仅能从成因上对地标判别的认知机理进行解释,还能在一定程度上对数据挖掘所得到的地标的合理性进行检验。

地标显著度内涵丰富,计算方法也较为复杂。主流的地标显著度分类法有两类:一类区分为视觉显著度、结构显著度和语义显著度[3];另一类区分为感知显著度、认知显著度和情境显著度[4]。二者在一定程度上有所联系,例如感知显著度包含了视觉显著度和结构显著度。在显著度计算方法方面,文献[7]提出利用对象的正面面积、形状、颜色与可视性等特征计算显著度,被视为地标显著度计算的经典方法。文献[22]在显著度计算中引入了空间对象的结构特征。文献[4]提出了一种复杂的显著度计算框架,其度量因子包括外观吸引度、位置吸引度、对象辨识度、异质关联度、任务上下文、模态上下文等。但这些方法都存在一定的因子缺失或赋权主观等问题。

为更有针对性,本文选取城市建筑物地标的视觉显著度为特例展开研究。在本文中,地标的视觉显著度是指在观察者视野当中,观察者感知到某一地理对象较之其他对象在视觉上突出的程度。这一认识中有两点值得注意:①视觉显著度是一个相对参照系下的心理观测值(间距量表),即仅在可比较的情况下,显著度才有意义;②视觉显著度以观察者的感知为评价依据,感知上的差异性与地理对象的物理属性(如颜色、尺寸和纹理等)的差异性是不同的。

1.2 基于虚拟地理试验的显著度模型构建方法

以地标视觉显著度计算方法作为本文的方法论基础,地标视觉显著度可视为各子项视觉因子显著度的线性组合。定义Di(x)为地标x第i(i=1,2,…,n)项视觉因子的显著度值,wi为该因子在整体视觉显著度中的权重,C为常数。则地标整体视觉显著度S(x)的一般模型可表示为

(1)

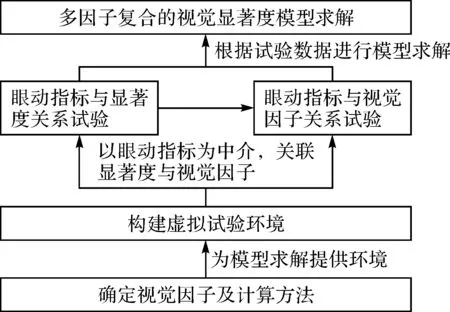

对于该模型的求解,本文的思路是:①确定视觉因子体系及Di(x)计算方法,并基于视觉因子体系构建参数化的虚拟试验环境;②采用眼动追踪技术,使用眼动参数表征视觉显著度S(x);③在参数化的虚拟试验环境中进行地标认知试验,通过对各视觉因子的控制和计算,结合眼动观测参数,拟合求解权值wi和C。上述思路可以表述为图1所示。

1.2.1 Di(x)的计算

从视觉感受与适于计算的角度出发,在观察者视野当中,作为地标的建筑物可能在颜色、形状、位置等多种特征上与周围环境存在较大差异。从分类的角度看,即该对象的某些特征在某邻域范围内属于异常值。因此,可选用异常值检测算法作为单项因子量化的基本方法。异常值检测算法主要包括全局异常值检测、局部异常值检测等。考虑到地标是多种视觉因子显著度综合作用的结果,同时又在观察者视野这一局部范围内起作用,因此局部异常值检测方法更为适当(见图1)。

图1 基于虚拟地理试验的显著度模型求解思路Fig.1 The method of landmark visual salience modeling based on virtual geographic experiments

定义f(x)为空间对象x的属性值;N(X)为对象x所在邻域内的其他对象的数量;f(y)为邻域内其他对象y的属性值,则基于局部异常值检测算法的单项视觉因子显著度计算公式如下

(2)

1.2.2 基于眼动指标的S(x)表征

观察者在判别地标时,通常给出的是定性答案,即该建筑物适不适合做地标,或选择了哪个建筑物为地标,并未给出建筑物之间的显著度差异值。为建立视觉显著度的定量模型,需要找到视觉显著度的替代计算方法。

考虑视觉正常的观察者对地标判别的认知过程,基于周围环境的感官输入和当前任务(如观光、步行至目的地等),观察者快速注意并区分出显著空间对象。依据这一基本假设,局部地标判别本质上依赖于人的选择性注意机制。其包括两个几乎同时发生的过程:①自底向上的图案创建过程,即将视觉特征(如颜色、形状、尺寸等)构建为图案的过程。对象及其所在环境在特征级别上的对比决定了它的显著程度。②自顶向下的关注过程,依据观察者的目标,有目的地搜索相关特征。在地标判别过程中,关注过程与任务相关。但图案创建过程反映了人视觉思维的一般特征,具有普遍性。而眼睛的运动则部分体现了视觉思维过程。因此,利用眼动追踪分析观察者对于地标的判别规律具有可行性。

(3)

1.2.3 虚拟地理试验及wi和C拟合

这是基于虚拟地理试验求解地标视觉显著度模型的关键。综合式(1)和式(3),权值wi和C的求解可以归结为式(4)

(4)

上述求解过程的核心,是以眼动指标为中介关联地标视觉显著度与视觉因子:以单独的试验来确定眼动指标与显著度之间的关系,而用另一个试验来获取眼动指标与视觉因子之间的数值关系,间接构建显著度和视觉因子之间的关系模型。同时,在虚拟试验环境中模拟了被试在现实环境中无干扰的地标判别过程,被试选择地标的思维是连续的,这在一定程度上保证了结果的准确性。

2 面向地标视觉显著度的虚拟地理试验环境

2.1 试验环境构成

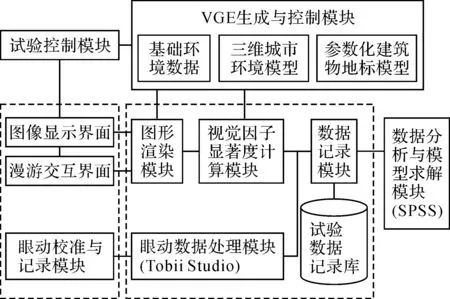

试验环境的构成如图2所示。主要包括以下模块:

(1) VGE生成与控制模块:是整个虚拟地理试验系统的核心。该模块基于基础环境数据、三维城市环境模型和参数化建筑物地标模型,能够实时生成虚拟城市环境,并通过调节建筑物视觉影响因子,对建筑物的视觉效果进行调整。

(2) 试验交互、控制与记录模块:是虚拟地理试验环境的人机接口部分。图像显示界面通过计算机屏幕,向被试展示虚拟场景;被试也可根据漫游交互界面,在虚拟试验环境中进行漫游、地标选取等操作。同时,眼动校准与记录模块则实时记录下用户的眼动信息。

(3) 实时试验数据处理和记录模块:在虚拟地理试验实施过程中,负责计算并记录视觉因子显著度值和眼动数据。记录的数据按照〈时间戳,眼动数据列表,视觉因子显著度值列表〉的对应关系记录,并形成试验记录数据库。

(4) 数据分析和模型求解模块:主要借助于数据分析建模软件,对试验记录的数据进行深度分析和模型拟合求解。

图2 面向地标视觉显著度的虚拟地理试验环境构成Fig.2 Visual salience oriented environment of virtual geographic experiments

在本文试验过程中,使用Tobii X60型桌面式眼动仪一套,以及呈现虚拟地理环境的试验计算机为基本试验设备。软件方面,研发了基于CityEngine的虚拟地理环境生成与控制系统、实时试验数据处理和记录模块,采用Tobii Studio收集和分析眼动观测数据,使用SPSS对导出的眼动数据和多视觉因子数据进行统计回归分析。

2.2 视觉因子体系及计算方法

构建一个参数化的虚拟地理环境,是本文开展虚拟地理试验的重要基础。在构建这样一种环境之前,必须梳理出视觉显著度影响因子体系,分别对每个要素进行分析。

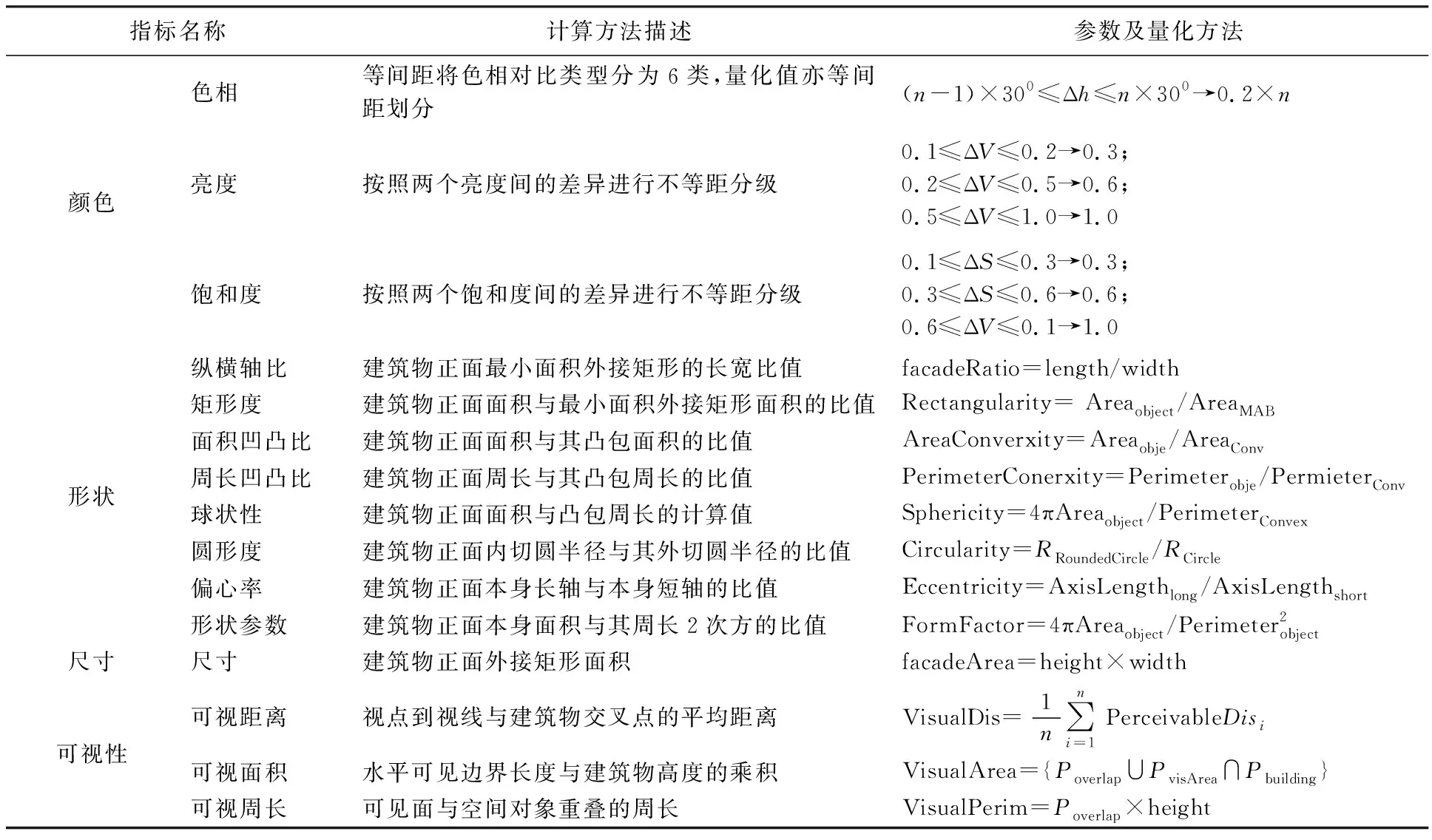

(1) 颜色:色彩鲜明且与周围对比明显的地标,易于引起注意。色空间的选择对于颜色因子分析非常重要。通常对颜色的描述采用RGB色空间,可直接描述三原色的物理量。但显著度描述的是人的心理量,HSV颜色空间更适合。因为相对于RGB色空间,HSV颜色空间的色相、亮度和饱和度3个分量互相独立,更符合人的视觉特性。因此,本文选HSV 3分量作为建筑物主体色的描述因子。顾及人对色彩感知的差异性无法等同于色空间中两个颜色的距离,采用文献[23]的方法分别对3个因子进行分类分级,从而实现色彩感知的差异性计算。

(2) 形状:建筑物的形状可进一步区分为视野内形状和尺寸两类指标。经试验验证[24],视野内形状采用矩形度、纵横轴比、周长凹凸比、面积凹凸比、球形性、偏心率、圆形度和形状这8个因子进行描述,能够很好地反映建筑物地标的全局形状特征,且适合进行相似性比较。

(3) 尺寸:尺寸因子的描述,适合采用建筑物正面外接矩形面积描述,即高与宽的乘积。

(4) 可视性:人与空间对象的距离、可视的对象面积和周长等影响着人的感知程度,进而影响人们对其显著度的评估和最终是否将其作为地标的决策,因此本文选择可视距离、可视面积和可视周长作为可视性的主要因子。

根据上述分析,地标视觉显著度影响因子可归纳为表1。

表1 建筑物视觉显著度影响因子参数及其量化方法

2.3 参数化虚拟试验环境建模

2.3.1 基础虚拟环境建模

(1) 基础环境数据准备:选取南昌市中心区作为研究域,将该区域Google地图导入ArcMap,对街区干道的建筑物进行矢量化,共构筑建筑物区域107块。为了减少各主干道宽窄和弯曲不一的影响,根据国家对主干道宽度的相关规范,将路设置为48 m,并对建筑物进行移位调整。使用文献[25]中对南昌市建筑物主体色的采集数据,以及部分街景地图统计颜色数据,作为本文建筑物颜色数据源。

(2) 三维虚拟城市环境建模:为保证所模拟的城市环境的相似性,基于上述基础环境数据,建立三维城市建筑物虚拟环境。将上述数据导入ArcSence之中,将三维树木、路灯、垃圾桶等基础设施模型添加到城市建筑物场景中,并将它们设置为等距排列,保持类型和高度的一致性,消除它们对试验的影响,为参数化地标建筑建模提供基础城市环境。

(3) 漫游设置:为了更加真实地反映人们在寻路过程中的地标认知行为,对场景沿主干道漫游行进的参数进行设置,包括视点高度、视角和漫游速度。人眼的视角均值为110°,因此将漫游视角设置为110°;经过多次效果调试,可将视点高度设置为10 m,漫游速控制在4 km/h,(注:这两个数值为试验拟合的经验值)接近行人行进的速度和视角。

2.3.2 参数化地标建筑物建模

在基础虚拟城市环境的基础上,重点对该环境中主要建筑物等进行参数化建模。采用三维建模软件CityEngine2011,结合统计的建筑物基本高度和颜色数据,编写建筑物建模规则,通过调用建筑物立面、墙、窗户的颜色、高度、形状、尺寸等基本规则函数,在可视化界面中调节建筑物立面墙体的颜色、高度、窗户间隔等基本信息。通过中间件,在ArcScene中调用调整后的建筑物,为后续的地标视觉显著度模型求解试验提供可调整的虚拟实验环境。

3 基于虚拟地理试验的地标视觉显著度模型求解

3.1 眼动指标与间定量关系求解试验

3.1.1 试验设计

试验目的是获得眼动指标与地标视觉显著度之间的定量关系,即获得式(3)的解析式。为模拟真实的地标选取过程,保证结果的可靠性,本试验采用了真实的街景图而非所构建的虚拟场景。在虚拟试验环境中设置街景图静态浏览模式,每次选取5张街景图,并随机呈现,图片呈现时间以练习阶段被试进行选择所需平均时间为准。

试验过程中,要求被试在浏览图片的时候快速选择其所认为的地标建筑,并使用鼠标左键点击确认。选择后,系统将清除显示物,并在屏幕中央呈现红色“十”字1 s,使被试视线回归屏幕中心,然后切换至下一页建筑物图。试验系统会记录整个实验过程中的相关实验数据。

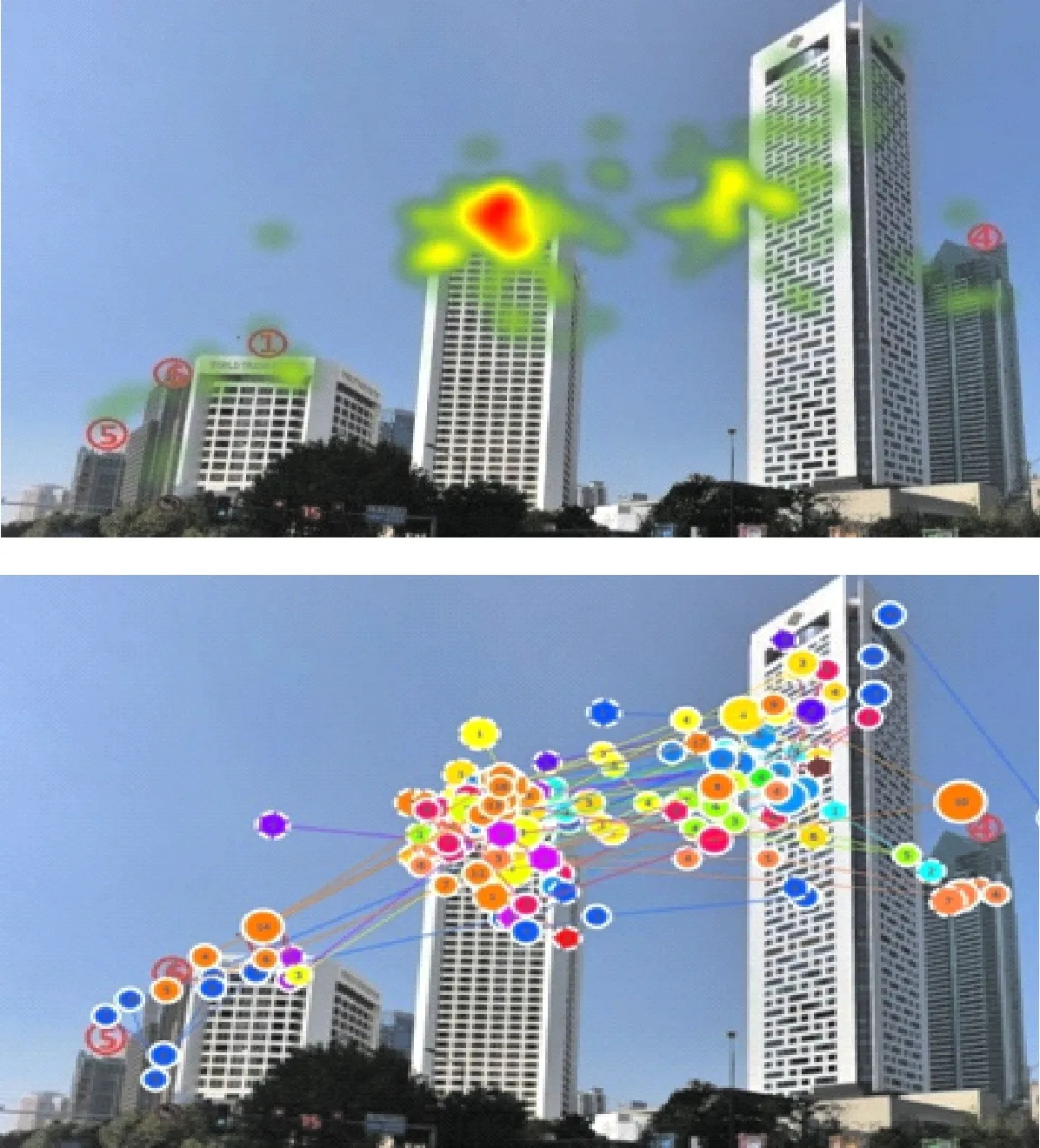

被试选择在校大学生共30名,其中男生20名,女生10名,平均年龄24周岁;被试裸眼或矫正视力均达到1.0以上正常水平,无色盲、色弱;能熟练操作计算机,之前未参加过类似试验。图3为某被试的注视热点及眼跳轨迹。

3.1.2 数据分析与模型求解

由于试验仪器受被试头部偏移状态以及光线的影响较大,采集的数据可能存在缺失或噪音。为保证试验数据的有效性,在导出原始眼动数据后,将采样率低于80%的数据以及眼跳和注视数据有间断的数据去除,共保留有效数据27组。所采集的眼动数据包括首次进入时间、首注视视点持续时间、总注视持续时间、注视点数目、眼跳时间和行为操作数据(鼠标点选次数)。

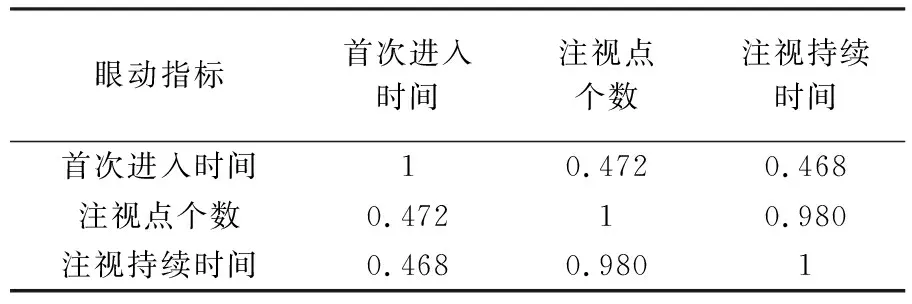

计算选择某建筑物作为地标的人数占总人数的百分比值,该值越大,说明认为其较周围对象显著的被试越多,反之亦然。使用该值代替建筑物的视觉显著度值,作为因变量,并以落入建筑物兴趣区内的眼动数据为自变量,做单因素方差分析,选择与显著度有关的眼动指标。结果表明,注视点数目、总注视持续时间、首次进入时间3个指标与显著度关系密切。对筛选出的3项眼动数据进行相关性分析,得到相关性结果如表2所示。

表2 眼动数据相关系数

上述结果表明筛选出的眼动数据间存在一定的相关性。为解决相关性问题带来的模型稳定性降低的问题,采用单因变量偏最小二乘回归方法构建眼动指标与显著度之间的数学关系,得到如下模型

式中,e1为总注视持续时间;e2为注视点数目;e3为首次进入时间。在这一模型中,e3的系数为负,表明首次注视用时与建筑物显著度呈负相关,即第一次注视建筑物的时间越迟,该建筑物的吸引程度越弱。除e3外,其余自变量系数均为正,说明其余变量与建筑物地标的视觉吸引力正相关。

3.2 地标视觉显著度与影响因子定量关系试验

3.2.1 试验设计与实施

本试验的目的是基于式(5),通过在虚拟环境中模拟人在现实环境中的地标判别过程,拟合求解参数wi和C。被试选择在校大学生共25名,其中男15名、女10名,平均年龄24周岁;被试裸眼或矫正视力均达到1.0以上正常水平,无色盲、色弱;未参加过类似的试验。

试验时,被试将沿预先设定的8条漫游路径进行漫游,在每条路径上设置4个不同的标记,位于道路中间,用立锥体“”表示,相邻视点间隔250 m,共有32个标记,直到遍历8条路径上的所有标记后试验结束。

试验过程中系统计算并记录了被试视野范围内各视觉因子的差异度值,以及对应时间戳下被试的眼动指标数据。

3.2.2 数据分析与模型构建

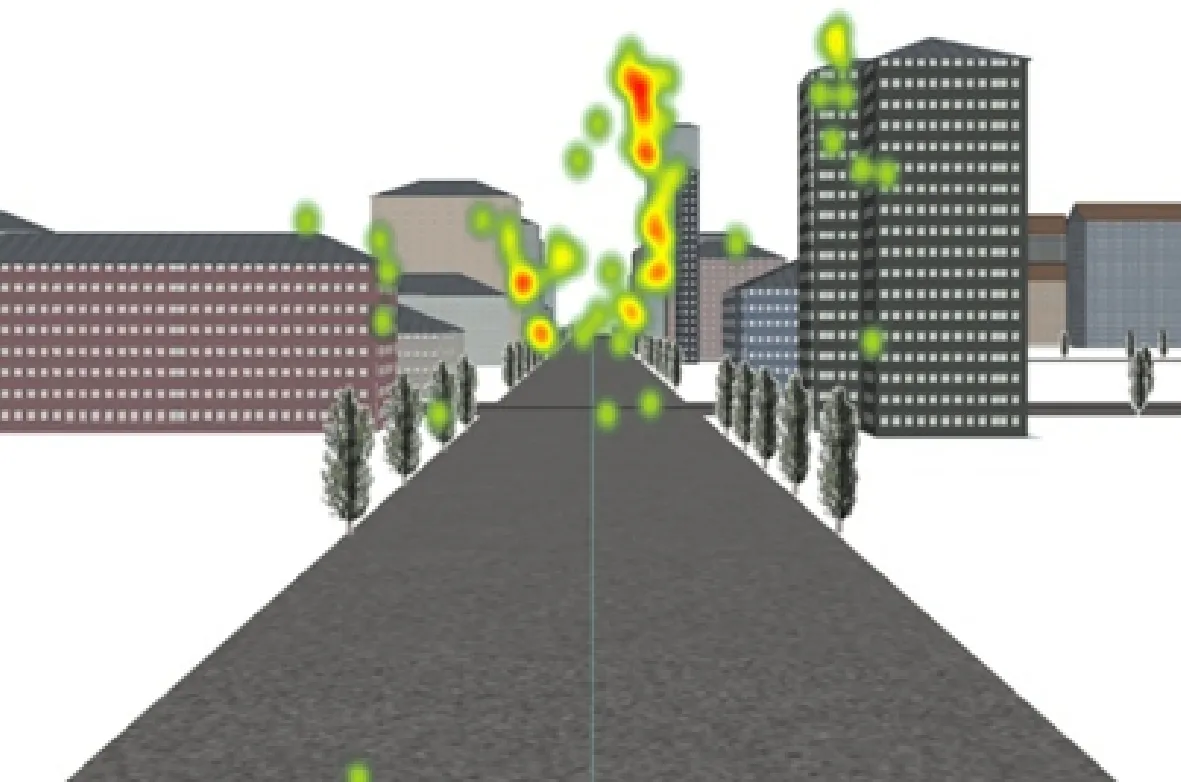

根据3.1试验结论,导出总注视持续时间、注视点数目及首次进入时间3项指标数据。图4为导出视点数据制作的注视热点图,颜色越深的位置表示被试注视的时间越长,热点图显示不同建筑上注视的分配情况是不同的,表明眼动数据具有有效性。

图3 某被试的注视热点图及眼跳轨迹图Fig.3 Fixation hot spots and saccade tracks of a subject

图4 场景漫游过程中注视热点图Fig.4 Fixation hot spots when walk through in VGE

以式(5)中的显著度值为因变量,以视觉因子为自变量,求解数学关系模型。考虑到视觉因子间可能存在未知的相关关系,直接运用多元线性回归分析方法会导致拟合优度较低的问题。本文利用“非线性”向“线性”转化的思想[26-27],通过合理引入参数、多次回归消除共线性因子,实现非线性到线性的变换,进而尝试多元线性回归分析,以所构建的方程不存在多重共线性问题且通过统计性检验为终止条件,构建各视觉因子与显著度的多元关系模型。

在回归方程中引入新参数,要求新添加的变量只依赖于原始变量而不包含未知参数,因此可通过对原始自变量进行函数变换得到。相关研究表明,颜色参数对显著度的影响呈对数关系[28],而形状参数、可视性参数与显著度具有正相关关系。因此,本文对自变量进行了倒数、对数、组合等函数变换,共新增加变量15个。以显著度值为因变量,将原始因子和新增加的因子为自变量,做单因素方差分析,发现其中的可视距离、可视面积、纵横比等14个自变量的显著性均小于0.05,表明这14项因子与显著度相关,可用于显著度与各因子数学模型的构建。以这14个因子为自变量,经过多次回归分析、消除因子间的共线性问题以及因子还原,最终得到地标的视觉显著度模型

S(x)=-0.207x1+0.138x3+0.686x4+

0.015lnx6lnx8-0.04

(6)

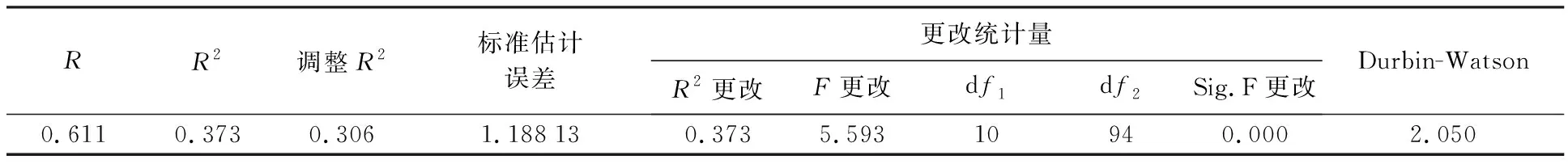

式中,x1为可视距离差异值;x2为可视周长差异值;x3为可视面积值;x4为纵横轴比差异值;x5为正面面积差异值;x6为色调差异值;x7为饱和度差异值;x8为亮度差异值。该模型的各项统计值见表3。

表3 模型的各项统计值

3.3 地标视觉显著度模型分析

3.3.1 模型的观察分析

式(6)表明,地标视觉显著度受颜色、形状、尺寸、可视性的综合影响,且各指标对显著度的影响具有非线性特征。对各参量的系数取绝对值进行对比,发现纵横轴比相对重要性系数为0.686,表明其对用户的视觉体验影响最大;纵横轴比、可视周长、可视距离的相对重要性系数为0.283,表明其对视觉体验的影响次之;色调、亮度、饱和度的整体影响度为0.267,其中色调为0.181,比亮度和饱和度对显著度的影响大。

从各属性所属类别角度分析:可视性(可视距离差异度、可视面积差异度、可视周长差异度)和形状因子(纵横轴比)的组合系数达到1.314,对显著度的影响最大;颜色(色调、亮度、饱和度)的组合系数为0.267,影响次之;尺寸(正面面积)对显著度的影响最小,与其他因子组合的系数为0.058。

3.3.2 统计检验分析

对回归方程及回归系数的显著性进行检验,发现纳入最终方程的10个变量所对应的t的概率均小于0.05,即对因变量均有显著影响;调整R2为0.306,在探索研究层面可认为模型具有合理性;在是否违反基本假设的检验方面,统计得到DW值为2.050,可认为所建模型中变量间不存在多重共线性问题。

4 结 论

虚拟地理试验是虚拟地理环境的进一步思考与深化,是提升试验地理学功效的有效途径[11]。特别是对于需要顾及人的因素、研究人与环境的相互作用机制的这类问题,虚拟地理试验具有独特的优势。本文采用虚拟地理试验研究了地标视觉显著度模型的构建与求解,对于如何构建虚拟试验环境、如何实施试验及数据分析进行了较为详细的阐述,这将对类似的研究有所启发。对虚拟地理环境进一步研究,必然会涉及虚拟环境中地标认知等深层次问题;同时,将虚拟地理试验作为一种手段引入到传统地标研究领域,本身也是对虚拟地理环境的推广。

本文的研究成果一方面可为虚拟地理试验在地标研究中的可行性、应用方法和过程提供参考;另一方面也可为地标视觉显著度模型的构建提供借鉴,为虚拟城市的构建与表达中凸显地标提供定量化依据。

本文的研究还较为初步,表现在:尚未覆盖结构、语义等因子;被试数量尚少等。今后的工作将集中在以下两方面:一是增加被试数量,通过大数据量分析对模型进行修正;二是完善试验环境,构建基于多通道投影的地标试验系统,对比分析桌面试验环境与可沉浸式试验环境对结果的影响。