直觉与经验

钟华连

少有人天生就知道自己可以干什么,适合做什么,但有的人会通过一些契机,一些经历经验的累积,意识到自己的天赋,更少有人在有了这意识后,会坚定不移地在适合自己的道路上往前走,而且越走越精彩。作为对中国当代摄影产生过重要影响的摄影人李媚,她的摄影之路便是如此。在这条路上,她早期当过摄影师,后来做编辑、摄影评论、策展,而贯穿其主要摄影生涯的是编辑工作。

李媚,1952年出生于贵州安顺,1975年到安顺文化馆工作,1976年初开始接触和学习摄影,1983年获得首届女摄影工作者展览金牌和铜牌奖。1984年李媚在苗小康的激励下,在深圳联合创办《现代摄影》杂志(1984-1993年),自此彻底从摄影师转变为图片编辑,并将编辑当作自己的终身职业。1988-1990年,她主编以书代刊的《摄影》丛书(共6辑),后来又创办新闻月刊《焦点》(1994-1998年),2003年还在《中国国家地理》杂志担任艺术总监。她主编的那些刊物影响了上世纪八九十年代中国摄影的生态演变,为中国摄影界注入了先锋的姿态与纪实的精神,推动了上世纪90年代对纪实摄影的讨论热潮,她也成为那时候的旗帜性人物。

李媚曾給庄学本、侯登科、林永惠、张新民、线云强、颜长江、杜英男等摄影师编辑个人作品集,并主编《中国摄影家丛书》(22本)、《摄影家》丛书(10本)。她还策划过不少重要展览,包括2009年担任第三届广州国际摄影双年展及“庄学本百年诞辰回顾展1909-2009”的主策展人,2013年担任“灵光与后灵光:首届北京国际摄影双年展”策展人,2016年策划“侯登科摄影回顾展1978-2002”,还策划2007年至今的历届侯登科纪实摄影奖的相关展览。她凭着自己对照片的感性直觉和阅读经验,去发现摄影师的特点,有些甚至是摄影师自身都没有意识到的,而摄影师在发扬自己的特点时也慢慢形成了自己的观点和风格。她还会鼓励摄影师写下照片背后的故事,或是自己不断整理、挖掘摄影师过往的文献资料来编写摄影师丰富的摄影生涯,难怪会有不少摄影师说,李媚改变了我。她编辑的那些摄影书,策划的那些摄影展览,不仅成就了摄影师,也为中国当代摄影留下了大量弥足珍贵的文本,至今仍在中国摄影界传播,依然激励与感召着新一代摄影人。

和李媚的访谈是在《中国摄影》杂志社的会议室进行的,她家在北京的怀柔郊区,她说:“家太远,还是等我哪天进城约你。”这种为他人考虑的举动很贴合她的编辑态度。采访那天她刚好进城办事,我们聊了两个多小时,似乎她这几十年的摄影之路都浓缩在了那个下午。记得采访前,她还强调说,图片编辑是很直觉的东西,不好谈。不过,后来似乎随着采访过程中她对自己摄影经历的“剖析”,三十多年的编辑经验很自然地总结出来了。作为后辈的我除了抱着学习的心态,更多的是钦佩,面谈结束后仍然是意犹未尽。她在回家路上还给我补充发了一段微信语音,大概说的是,作为一名编辑,你需要有经验有眼光,但同时还要经常回到作者的立场上去考虑,而不是以编辑的姿态去完全控制,这点挺重要的。

您是先做了摄影师,不久后去深圳办《现代摄影》,转变为专业摄影编辑,为什么会有这种转变?

这不是自己选择的,而是有一个机会刚好出现。去深圳之前,1983年在《大众摄影》工作过一段时间,这是我学习摄影的重要经历,那段时间让我接触一些编辑的事情,起码知道图片放大的比例、版式,了解了一些编辑的工作程序,但没有觉得自己要做编辑。其实,即便1984年到了深圳做《现代摄影》的时候,我曾经想过回去继续拍照片。那时候一直认为我是应该拍照,而不是去做编辑。我当时去深圳有一个特别简单的目的,《现代摄影》创办人苗小康跟我说,你到深圳工作赚钱很容易,你很快就能买一台尼康相机,这对于我是非常具有诱惑的。不过在深圳我没有赚到买尼康相机的钱,最后还是苗小康送了台尼康相机给我。

我曾经特别适应不了深圳环境,下决心要回去,而且我确实也回去了一个多月。1984年贵州电视台的专题部主任想要我去做专题。最后我想了想,杂志扔在那是很没有诚信的事情,虽然我那时候并不是杂志的主要负责人,然后又回去了。其实当时让我走不了的一个很重要的原因是读者。那时候《现代摄影》是自办发行,跟读者的联系很直接,每一个读者的名字地址都是手抄的,这种方式让你觉得每一个订户都是特别具体的人,而且我们经常收到很多读者来信,大家对杂志都充满期待。

那时候觉得能够办这样一本杂志,在当时的中国也是特别难得的机会,编辑的自主权非常大。我在《大众摄影》工作过,我知道用一组稿子有多难,也深知对于地方作者来说,发表一张照片是多么困难的事情。在《现代摄影》只要我觉得这组稿子好,就可以上了,这种自由让人很兴奋。而且我会注意去发现很多不知名的人,我是从基层地方来的人,对于那些基层的摄影者可能内心天然地就会有一种体谅。另外,我觉得自己能发现一些好的作者,让他们的照片变成文本,这个价值当时也是很吸引人的。结果没想到回去以后,编辑就成为我的终身职业。

所以您回去之后,后来也没想过如果有机会还要成为摄影师?

从来没有想过了。1985年跟于德水等一些朋友去过一次黄河,我发现自己已经不怎么会拍照片了。当你看到的东西多了之后会影响拍照时的判断,至少不会像以前那么敏捷,手、眼睛,和我所预期的东西有特别大的差异,我总是处于完全不满意的状态,没有一张照片能让自己觉得很兴奋。我后来慢慢意识到,虽然自己不能作为一个摄影家了,但编辑可能比我作为一个拍照片的人更有价值,也更适合我。

编辑在哪些方面吸引了您,如何坚定了自己适合走这条路的信念?

当《现代摄影》慢慢选择了自己的方向,而且在中国成为前卫摄影杂志的时候,我越来越知道,它对于摄影的价值,它的文化贡献,所以我觉得自己能够为这样的杂志工作还是很难得的事。

其实做编辑,更重要是文化视野和思想开放程度,这很重要,同时自己要与你工作的媒体共同生长。当然,作为图片编辑对图片的判断是最基本的,这种东西是逐渐生长起来的,我也在想自己是不是对图片有一种天生的感受力,这种天赋在这样一种工作状态当中被唤醒了?比如有一次,当时刚到《现代摄影》做美编的韩磊在编辑部的玻璃墙上贴了一张他在河南拍的小照片。我一看到那张照片,就觉得眼睛被刺了一下,马上要他的照片看,后来在杂志上发了一组他的作品。我觉得这种对照片的敏感性是图片编辑很重要的东西,可能这就属于天分吧。通过你的目光,可能会对一个作者产生很大的影响和提升。好多当代重要的摄影家的作品,都是在《现代摄影》首发的,你能看到他们的艺术历程,并且参与其中,这对于我也是非常美好的。我曾经说过,我做编辑最重要的是渴望交流。

上面谈到《现代摄影》,此外您还主编过《焦点》杂志,后来还去《中国国家地理》杂志担任艺术总监,身为摄影或视觉杂志的编辑,不仅要处理文字,还得有对照片的判断和编辑,更重要的是要懂得如何处理图文关系。可否具体谈谈这三本杂志的特点,分享下您的编辑经验,尤其是图片编辑,您是如何策划选题,开设栏目,等等。

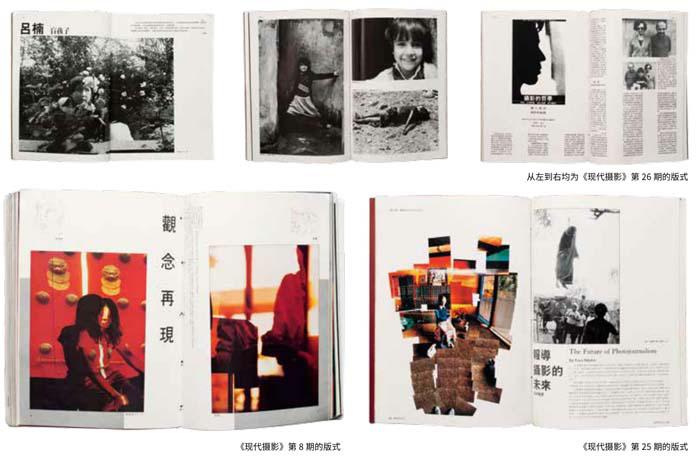

《现代摄影》最重要的是對于中国现状的改变和推动。在创办《现代摄影》的时候,已有很清晰的定位,它是一本专业性杂志,那就得在专业领域里对专业的现状和问题提出看法,并且要去推动和改变它。《现代摄影》得益于1980年代的整体文化气氛,那是一个文化思想的启蒙时代,《现代摄影》便是这个时代的产物。

如果现在来看这本杂志最初的一二期,基本就是一个典型的沙龙杂志,但是那时候选择沙龙是最便捷的对抗主流摄影观念的方式。很快我们就对于沙龙的东西不满足了,选择了现代主义的方向。1989年对我是有特别重大影响的年份,从这以后关于摄影和社会生活、历史的关系想的更多了,我觉得摄影本来就应该干这件事情,这个想法越来越明确。进入1990年代,实际上我们的目标已经不仅仅是艺术了,我不太会把它定位成摄影圈子里的杂志,我觉得它应该是中国社会文化的一部分。在理论探讨方面,我们找了很多作者都不是在摄影圈里面搞摄影评论的,我觉得这个圈子太贫乏了,作者很多都来自于美术界、哲学界和文学界,这也扩大了我的视野。我认为艺术千万不要把自己束之高阁,一定是要在各种层面推进,深入越深,越说明你的丰富性,你的深度。在这样的背景之下,我才会慢慢觉得自己所推动的摄影不仅仅是关于艺术,它应该有一个更广泛的面,摄影天然跟历史、社会有非常紧密的关系,它本来就是一个记录工具。

《现代摄影》的另一个贡献是对国外摄影的介绍,在那个信息封闭的年代,打开一扇通向世界的窗对于中国的摄影太重要了。因为我们离香港很近,接触到的东西比内陆地区更方便一些,这对我们有很大的帮助。比如,由于香港摄影家冯汉纪、王和璧等人的帮助,1985年4月出版的《现代摄影》第4期介绍了在香港举办的“美国当代摄影家作品展”;1986年,阿姆斯特丹画廊的艺术总监洛伦佐·麦朗在香港做“欧洲摄影发展新趋势”展览,后来他把整个参展作品提供给我们,第10-15期,我们陆续刊登了这些作品。此外,《现代摄影》也连载翻译很多外国文章和书籍,比如从第20期开始连载的《摄影哲学》一书,到最后一期(32期)时还差一章没有全书刊登完。1998年我给《人民摄影报》开专栏时,补发了最后一章。

而《焦点》是在这样一个意愿推动之下诞生的,当时我们发现中国图片传播非常有限,图片对现实生活的介入更有限。除了官方媒体的图片,你看不到别的东西。但实际上摄影的记录功能那么强大,我觉得我们有一种社会责任和历史担当,要去推动摄影跟中国社会关系的密切性,推动摄影对社会生活的介入,所以才会想着把《现代摄影》变成《焦点》,这是一份综合性新闻文化月刊。

《焦点》杂志设计了一个本刊报告,让每一期都有一个主题。因为在做《现代摄影》期间,1988年我主编的《摄影》丛书,从第2期开始就有一个纪实摄影的专集,我们形成了这种主题性的编辑方法。这种方法沿用到《焦点》杂志上。其实在1990年代初以前,整个中国杂志很少有每一期围绕一个话题进行,都是一个个栏目。另外,图文关系,以及导语、内容、标题之间的关系,还有图片大小比例,我们都是从美国的《生活》杂志和《时代周刊》上学来的,当然我们会根据中国的情况再做调整,慢慢发展出自己的风格,除了每期的主题,还有一些其他的栏目设计。

我们也发现,在《焦点》的时候可以使用的摄影图片范围很窄。在《焦点》杂志之前有一本杂志叫做《海南纪实》,它就是一个图文杂志,虽然印的很糟糕,照片质量也不好,但它的发行曾到一百万份。这本杂志最大特点就是为数不多的使用大量图片的时事新闻类杂志,一下子在中国产生了极大的影响,这让我看到了公众对于图片的需求。《焦点》试刊出来后,我们在一家广告公司做过一次读者调查,从这个调查可以看到,90%以上的读者对于文字的判断是非常明确的,但是70%-80%的人对图片的判断都是极模糊的。我曾经常讲,在中国图盲比文盲还要多,因为在我们整个传播和教育里面视觉的位置很微弱。当然,现在不同了, “80后”“90后”的人都是在图像的环境里面成长的。图片是一个敞开的世界,我觉得对于图片的阅读是需要培养的,做《焦点》时我们也是特别希望去做这方面的努力。

当时《焦点》杂志做过很多选题,在中国还挺先锋的。第1期做的是失业问题,那时候关于失业问题媒体基本上都不怎么敢谈。我们还动员全杂志的人做了“广州火车站24小时”的采访,当时广州火车站是当时全国最乱的地方,杂志社只有一个摄影记者王宁德,我们邀请了《羊城晚报》颜长江参加拍摄,司机和设计也参与拍摄,二人一组,分了几个小组,每一小组负责一个片区,将那个地方发生的每一个事件用图文记录下来,我们的采访持续了24小时,发现平均5到10分钟就会发生一起案件。

后来到《中国国家地理》,我纯粹做图片,这之前的工作让我对人文地理方面的图片也有不少接触。在《中国国家地理》待的时间不到一年,当时我主要负责图片的组稿和编辑,关于图片和文字在一本杂志里面的呈现与美编也有很多磨合。我当时还提案建立签约摄影师制度,不是有活就干的那种,而是所有选题都在编辑指导之下,利用地理所的专家资源,摄影师和专家合作,做深入的选题,让自己也可能变成这方面的专家。我认为这本杂志是最有可能做这事的,当然,这只是一个梦想。

1988-1989年,您和浙江摄影出版社合作出版《摄影》丛书,这是您编辑摄影图书的开始吗?这和杂志的编辑有什么不同?您前面谈到从第二辑开始以专题的方式出版,可否详细谈谈这套书的编辑?

《摄影》丛书其实是以书代刊的杂志,因为那时候期刊号是国家控制的资源,很难批下来。版面和开本上相比《现代摄影》和《焦点》显得更有书卷气,正度16的开本,丛书没有专职设计,第一二期是我做的版式,第三期是张海儿做的,后来韩磊来了他也做过。第一辑是在摸索,有点散乱,是好的摄影家和好照片的概念,有张海儿、吕楠等摄影师的照片;从第二辑以后才开始以主题专集的方式出现,做的是纪实摄影专集;第三辑的主题是“阿尔勒1988—第十九届阿尔勒摄影节”;第四辑的主题是“港台当代摄影”;第五辑是“面孔”;第六辑是“风景”,颠覆传统的“风光摄影”,提出了风景的概念。每辑会围绕主题组一些文章,这套书还刊登了好多高水平的翻译文论。

从这套书开始我意识到如果要介绍一位摄影师,不是两三张照片就可以的,虽然人们记忆当中会有对一张照片的强烈印象,但是这一张照片是在一个背景里面产生的,这很重要。我们跟浙江摄影出版社合作期间,有一段时间从经营方面考虑,把《现代摄影》的方向变成了商业摄影。后来跟出版社合约结束之后,1992年3月出版的第26期《现代摄影》由三大块面组成:当代摄影家、摄影史、理论研究,每期以二十余版面的篇幅对中国摄影家进行研究性介绍。而这套丛书也影响了后来的《焦点》,这点上面也已谈到。这套以书代刊的丛书在我的职业编辑生涯占有很重要的位置,它和《现代摄影》是相互联系的,这两本杂志在当时是全国重要的视觉类刊物。

您编的第一本摄影书是?第一次编书感觉怎么样?

编辑的第一本应该是1989年浙江摄影出版社出版的《侯登科摄影作品集》,薄薄的、灰色的一本书。侯登科自己先自选一堆照片,我从中按照好照片的标准再做选择,这本书的封面和内页的版式都是我做的。编辑第一本摄影作品集,是单张好照片的概念。

您还编辑过《伦敦的日子—杜英男摄影作品》《东北人—林永惠摄影作品集》《麦客—黄土地上的候鸟》《流坑—中国农业社会最后的标本》《最后的三峡》《后9·11》《战友—线云强军旅摄影作品》等单个摄影师的作品集,这样的图书您是以怎样的编辑思路进行?可以一两本书来具体谈谈。

杜英男的《伦敦的日子》,应该是我尝试编的第一本图文书。其实有些书最开始作者是完全想到能够最终成为一本书出版的,作者经常给我讲了一些经历或者看过他们拍摄的一些照片,我感觉有意思,于是和作者一起讨论,提出一些建议,然后帮助他们找出版社,最终促成书的出版。《伦敦的日子》还获得《北京青年报》2000年度最佳图文书。《麦客》的最后一章的文字部分是我建议老侯(侯登科)回到麦客家乡,去找他拍摄过的那些人采访。《流坑》是我第一次按照人类学方式编辑的文本,和张新民来来回回交流过好多次。

林永惠在拍《东北人》前,他在我们家住了差不多一个月,给他看了好多国外摄影家的作品画册,和他交流讨论,完全改变了他的摄影观念,他之前在深圳办了一个展览,全部是宏大叙事和唯美的照片,最后和他讨论拍摄这部作品的方式,甚至包括建议他用6×6方画幅。

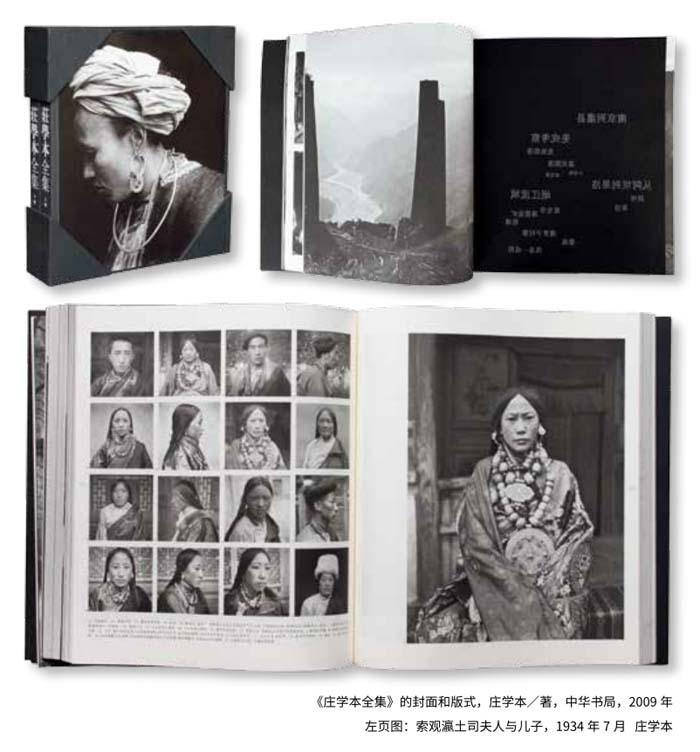

您这些年编了两本大部头摄影书,2009年的《庄学本全集》和2016年的《侯登科的世界》,里面的照片和文字量都很大。前者是以图文方式混排,以时间为线索来编排;后者是照片和文字单出一册,作品部分里面没有像通常摄影集那种主页面的编辑方式。这两本书我看到的共同点是,您尽可能放入更多的照片,所以照片有大有小,而且有些页面是铺满照片的,印象很深的是,同一场景或角度的照片对页并置,一边放一张,另一边小图铺满。您可否具体谈谈这两本书的图片编辑。

《庄学本全集》肯定是要体现他的双重价值,他既是一个艺术家,又是一个影像人类学者。他留下了那么多的文字,做过了那么多的调查报告,文献成为这本书一个特别重要的部分。同时他作为艺术家,也是非常厉害的,要把他最光彩的照片呈现出来,我觉得庄学本最光彩的就是他的肖像作品。所以当时跟《庄学本全集》的设计师王序讨论的时候特别强调,希望能够把他这两点都特鲜明地体现出来。

从看过庄学本的图像之后,一直有一个想法就是希望在他百年诞辰之际做一个回顾展,同时做一套全集。一开始我对全集没有概念,后来请教了广州中山大学的邓启耀老师,他告诉我全集的概念是什么,全集即“所有”。最后把所有能收集到的几千张照片,没有做筛选地基本都放在书里,因为没有什么好和不好。庄学本留下了九本调查日记和两本1949年之后参加全国少数民族访问团的日记,这些日记的整理是特别大的工作量,因为他的日记好多是铅笔写的,而且是竖排、没有标点符号,他的家属整理了一部分,我整理了一部分。

當收集、整理的时候,实际上编辑线索就有了,除了庄学本的这两种贡献之外,还要去梳理他摄影生涯的脉络,他之前是干什么的?他怎么会是这样?所以书中涵盖了庄学本1928-1933年期间的摄影习作、1934-1941年边地考察的全部作品、新近找到的少量1942-1944年印度时期的作品以及1950-1963年之间的作品。书里还放有庄学本自己拟的摄影作品目录,虽然这个目录不是全目录,但是你可以通过这个目录知道他重视的东西是什么,而且如果有人做研究的话,也可以通过这个目录发现消失了的图片。

为了说服出版社和广东美术馆出这本全集,我用了一个极笨的办法,自己学了排版软件,把所有图片和文字落实到版面上,包括图文怎么弄,作品大图和档案似的小图排列,单元版块的划分等。那段时间我每天早上起床就开始干这件事情,吃完飯中午小歇一下,一直干到吃晚饭到晚上12点,干了好几个月,最后全书有800多页的量、六十万字。这么做非常有必要,因为那时候出版社有点不想出了,需要很多钱,差不多40万元(人民币)。后来时任广东美术馆馆长王璜生到北京看了我做的全书初稿后,他同意美术馆出一半出版社出一半,这本书最后才能出来。

编辑《侯登科的世界》也是特别熬人。为什么没有叫做全集,因为它不是全集,不是他全部留下的照片和文字,他有四万张照片不可能全用,他的日记,这里面有很多个人隐私的东西,你没有权力全部公布出来,必须有选择。这套书最后分为上下两卷,上卷为作品集,下卷为文献集。上卷的作品呈现了侯登科的全部拍摄经历:早期习作、乡村日常、“麦客”、“民工”、“四方城”、“计划生育突击”、以地区和主题划分单元,他有些主题拍摄时间很长,比如“麦客”,“民工”,但是如果把全部的主题编在一起也不对,他的这些主题与他拍摄的那些日常乡村生活在时间上是并置的,所以把这两大主题穿插在其中。除早期学习阶段外,侯登科的影像一直处于比较恒定的状态,阶段性的变化并不大。因此,单元里的作品编辑打乱了时间顺序,完全根据视觉节奏与逻辑排序。近4000张图片,以拍摄时间、地点顺序排列形成侯登科摄影轨迹的图片档案。其中专列一个“侯登科自选作品”单元,这个单元只是侯登科自选作品的一部分,这个部分的重要在于它提供了作者本人对自己作品的判断与选择。同时还有把侯登科用过的胶片罗列出来,呈现材料的变化。

我其实是在编《侯登科的世界》的时候重新发现侯登科的,我觉得自己以前对他并不完全了解,他就像一个既熟悉又陌生的侯登科出现在我面前。决定开始做回顾展和编这本书的时候,初选了一两个文件夹我就不行了,颈椎病犯的特别厉害,我跟于德水说:“我不行了,你选吧,你先初选。”当我们把回顾展的照片选出来的时候,我并不认为侯登科是大师,当然他是一个很好的摄影家,但是我没觉得他有那么厉害,那么好。这个问题让我内心一直很纠结。后来想,好不容易有一次做回顾展和书的机会,如果不把他的原始图片全部看过,至少是没有尽到责任的。于是我决定全部从头到尾看一遍。就是在看这一遍的过程当中,我发现了一个侯登科,就是我们现在看到的《侯登科的世界》和侯登科摄影回顾展的结果,我突然在这些照片里面看到了他灵魂精神与视觉的统一性,看到了他在观看与框取方式上的灵性、独特、精彩,我一下就感觉到他对中国摄影在视觉观看上的独到贡献,他是国际性的中国摄影大师。当时真的是非常激动。我把第二次选的底片送给付羽放大的时候,付羽说,这才是期待与想象中的侯登科。

下卷文献集大概有50万字,侯登科写的摄影文论、日记和书信。我当时想把选好的日记交给录入公司,录入公司的人认不懂他的字,我就拿一个录音机读,读完再把磁带寄给他们录入,然后我自己再慢慢一遍一遍地看,整个侯登科的文字全部下来有40多万字。

书中为什么会出现一张大照片和一堆小照片的对页并置,其实让人们了解一位摄影家面对一个场景的时候,他的工作状态是怎样的,这是研究这位摄影家必不可少的环节。

您目前编辑的摄影图书,哪本书最满意?

没有最满意的,每一本都有遗憾。《庄学本全集》相对要满意一些,但是遗憾还是在的,我其实对自己还是蛮挑剔的。

《庄学本全集》的日记部分,出版社删掉了一些东西,挺可惜的。比如,解放后,庄学本有一个账单被删掉了,理个发多少钱,买一个小本子多少钱?买块肥皂多少钱?他有一个很详细的账单,这里面可以反映的东西太多了,庄学本的生活状态,还有那个时代的社会环境,等等。还有就是后来家属拿出一本庄学本自己做的相册,这么重要的文献竟然没编进书里也没有展出真是永远的遗憾。真是要慎用“全集”这两个字啊!

《侯登科的世界》留下的遗憾更大。侯登科其实留下了他1980年首次个展的完整的照片和他自己手书的前言,同时他留下了早期一些实验性的习作,如果把这些呈现出来,你会更加了解侯登科是怎么从绘画走向摄影,再从沙龙走向纪实的。非常遗憾在我编书的时候没有看到过些东西,所以书里面只有一个章节:从绘画走向摄影。因为做展览时,于德水把侯登科的全部照片带到了深圳,我才看到原来还有这么多重要的东西。所以我在展览里加了 “从沙龙走向纪实”的部分。这是我和于德水在前期工作沟通上的疏忽。当我看到这些东西的时候,书还没有印刷,我赶紧给出版社殷社长打电话,希望能够以别册的方式补进书里。他说遗憾总归是有的,以后再说吧。另外,这本书还有一个硬伤,把一张别人的照片当成老侯的作品了。还有这套书的设计不理想,最后是雅昌的设计师救场,时间太紧了,也只能作罢。

前面谈到了一些书和杂志的设计,你自己也会做些摄影书的设计,你觉得编辑和设计是怎样一种关系?

我觉得一个好的编辑还是要懂一些设计,跟设计师沟通很重要,你必须要有这种沟通,你最后的编辑意图才可以比较完整地体现出来。我觉得跟好的设计师合作特别重要,能互相刺激和启发。设计是最重要的体现环节,最后你编得再好没有合适的设计全完蛋。前几年编了一本河南辉县摄影师周振华老先生在1960年代拍摄中国的画册《愚公移山:一个时代的宏大愿景》,算是我和设计师沟通呈现得挺好的一本书,为了更好地呈现内容,从开本到不同内容的用纸,关于文献的处理都做得挺好的。其实设计不仅是版式好不好看的问题,你用的每一种方式都要说出一个理由:为什么要这样。

您策划过不少展览,除了庄学本、侯登科的回顾展,您还担任过第三届广州国际摄影双年展、首届北京国际摄影双年展的策展人。关于展览作品的选择,在空间上的呈现,您可否分享下您的经验。

庄学本、侯登科的回顾展都和书是同时进行的。所以展览的结构脉络和书大致相似,以作品和文献的呈现梳理他们的整个摄影和部分的生命历程。当然展览也不可能把书里的所有内容都展出来,展览也会弥补一些书中没有的内容。比如書里遗漏的侯登科最早在临潼文化馆办的个展,在回顾展的时候就还原了一个电子版,用屏幕来呈现。两个展览都配合展出了很多文献资料的原稿。

两个展览的作品都采用传统银盐纸基相纸制作方式,并且完全保留了作品底片的伤痕状态,尤其是年代更久远的庄学本。庄学本之前在休斯敦做过一次展览,当时的作品都是打印的,照片修得很漂亮,我觉得这不是庄学本,你必须得要完整呈现他的底片伤痕,这些伤痕就是历史伤痕啊!我觉得这一点作为中国人可能比较有体会。放底片时,我们希望忠实还原庄学本作品底片所有的印记、伤痕、斑点,这是岁月留下来的东西,也是他生命经历的过程。这两个展览都是付羽放的照片,能和付羽合作真是非常幸运和愉快的事情。他真是付出了全部的努力,在这个过程中去接近他们理解他们。当我看付羽全部放好的侯登科照片时,禁不住泪流满面,他们彼此相遇都是件有福的事。

两次双年展都是王璜生馆长主持的,广州双年展我做主策展人,那是第一次做这么大的展览,为此工作了两年时间。庄学本回顾展就是那次双年展里的一个特展。我们都是一个策展人团队共同工作。和王馆一起工作是非常愉快的经历。做编辑和策展人的幸运就在于你能够和一些最好的人合作,可以学到很多的东西。那种相互激发灵感的时刻真是非常的美妙!

展览空间呈现是极其重要的事情。很多时候有好的东西但是没有好的空间呈现,而且所有的展览你一定是受制于空间的局限,很难碰到你想怎么样就怎么样的空间。广州国际摄影双年展在广东美术馆,已经很好了,团队很专业,空间也能比较自由地分配,但是因为展览内容那么多,每一个空间的设计会很挑战,比如这个摄影家作品和那个摄影家作品之间的关系,他们相互之间应该形成一个场域,有时候1+1不是等于2,可能等于3、等于4、等于很多。还有作品的排序,大空间和小空间的关系,这些都特别重要,这些都要基于策展人对摄影家作品的认识,如果策展人缺乏对视觉的敏感,那肯定不行。我常常觉得编辑其实是一个很经验性的事情,是通过实践呈现出来的经验和直觉。

您从2002年开始在鲁迅美术学院摄影系担任客座教授,讲的是“报道摄影和图片编辑”,不知您现在是否还在教学?可否具体谈下您是怎么教图片编辑这门课的?

现在没在教了。图片编辑首先从读图开始,读图的一些要素,比如说信息,信息分好几类,人与人之间的关系,人和背景的关系,还有文字和图片所构成的信息。接下来是一些图片编辑的类型和体例,不同的编辑体例有不同的编辑方式。还会讲图片与图片之间的关系,图片的排序,图片叙事、阅读节奏、语境的实现等。让学生有做一些练习,比如,我会拿一大堆图片摊在桌上,让大家从照片的并置中感受不同的叙述与情绪的变化。最后10个人一个小组建一个模拟的杂志编辑部,从讨论选题、拍摄、编辑、设计排版,最后完成一本杂志。

您一直与摄影师保持密切的联系,您觉得图片编辑和摄影师是怎样一种合作关系?

互相依靠的关系。其实对于编辑来讲是有目的性的,在不同媒体工作,会根据需求寻找不同的摄影师。在寻找这些摄影师的过程中,我觉得交流还是很重要的,编辑和摄影师有时候不是投稿和用稿的关系,要使人家信任你,然后同时你也要直言不讳地表达你的看法,慢慢建立这种信任以后,摄影家就会在长期拍摄过程当中和你保持比较长期的交流。比如说杜英男,他和身边朋友分享他的照片时正好碰上了一个编辑,结果就会不一样,最后会促使他有一个成果,而这成果对他来讲挺重要的。有一个文本以后,它是一个证明,如果没有,摄影师很难向别人介绍自己。文本会是一种推动,也会给摄影师提供一些机会。

我在看摄影家的作品时,总会有一种合并同类项的概念。每当你编辑选择照片的时候,你会发现每一个摄影家在他们长期拍摄当中,会有一些观察习惯不自觉地散落在各个不同阶段,我会用这个概念把一些同类的东西集中起来,这种方式会常常带来惊喜,你可能就会发现摄影师的一种特性,他就是这样看事物的,这是他区别于别人的地方。这一点很重要。所以有时候我给摄影师选照片,选出来后,他们会觉得特别惊讶:这是我的照片吗?这可能是他自己在看自己的照片过程中不一定看得到的,所以从某种意义说有些摄影师是被编辑发现的。

编辑对摄影家们确实有很大帮助,甚至会使他建立一种自信。当然编辑肯定也会有走眼的时候,也会有对一个人预见、判断失误的时候。

现在越来越多摄影师关注图片编辑,你觉得摄影师有必要了解编辑工作吗?为什么?

那当然非常有必要,如果摄影师了解图片编辑,他就知道图片传播根据不同的目的和文本应该怎么选择照片、怎么给照片排序。我觉得摄影师关注图片编辑,甚至是亲自做一些这方面的工作是很重要的。

您从事编辑三十多年,各种编辑工作方式都有接触,这么多年编辑工作也发生了很大变化,您怎么看待编辑职业,尤其是图片编辑、摄影编辑?

你看到现在所有传播结果都是编辑的结果。那次做广州摄影双年展时,我做了一个关于汶川地震的展览,展览照片包括汶川人自己拍的照片、媒体用的照片,还有我自己选的照片和汶川人自选的照片。同时请每个汶川人说明选这张照片的理由。这样能够呈现不同角度和立场挑选照片的差异性,你会感觉到作品与个人之间的关系,职业和非职业之间的关系。媒体全都是灾难,强烈震撼的视觉,但是汶川人不是这样,他们选的都是可以寄托他美好希望的、与他个人生活有关的,记得有个人选的照片,画面里是一个很破的房子,他说这是倒塌了的他家的房子,对别人可能没有意义,对他来说很重要。

我认为图片可以运用到各个不同的领域,它在各个不同领域里面有不同的特点,编辑要随着不同媒体的需要去调整自己对照片的看法,去寻找和选择。比如,我做《焦点》时强调选有信息量的说明问题的照片,有些可能并不符合专业领域里的照片评价体系,构图没有那么美,但是我觉得这张照片能说明问题。做《焦点》时,关于艺术追求推到后头去了,最重要的是信息。在《中国国家地理》时,主要是人文地理,首先要有一个地理的概念,这一点非常重要。

您对年轻的图片编辑有什么建议,如何能成为更好的图片编辑?

最重要的是全身心地热爱编辑这件事,爱就是动力,你就可以去做一切。