我喜欢在冬天拍照

中:你的这些从未公开过的农村题材影像,最早是什么时候开始拍摄的?

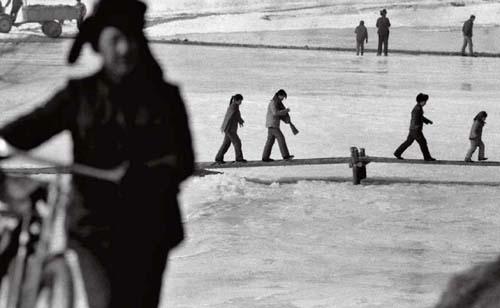

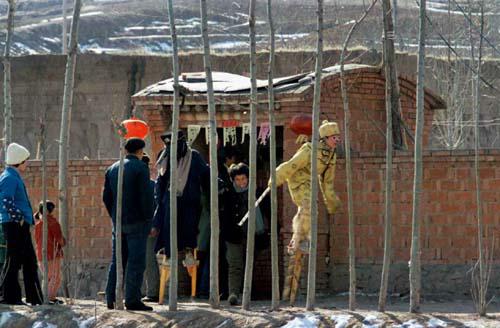

王:最早的应该是1980年代初期。那时我刚调到辽宁摄协工作,几乎每年正月都去农村拍摄,省摄协的同志们都知道,再后来我还带着协会的其他驻会干部一起去创作。我喜欢在冬天拍照,位于抚顺新宾县的响水河子村是当时去得最多的点儿,后来熟悉到早上太阳几点从哪升起来,晚上几点从哪落下去都门儿清。那里是朝鲜族聚居区,从春到秋,从播种到秋收,在党的十一届三中全会后,分田到户,整个农村的经济体制发生了根本变化,农民们打心眼里高兴,那真是唱着“在希望的田野上”拍照片,看到农民的生活变得越来越好,我们心情也舒畅。

从我个人摄影这个角度来回顾,上世纪八九十年代拍摄农村的那段时光是最美好的。当时是真年轻,国家的政策也好,看到老百姓高兴,我们的心情也好。那些年辽西辽东我几乎都跑遍了,位于辽、冀、蒙交界地带的喀左县,逢年过节更是必去,扭秧歌拜年啊,庙会啊,社戏啊,还有老百姓家里过年的一些特色啊,虽然当时的摄影条件很简陋,但是就爱背着个照相机,挨村挨户地转,下去深入生活,和当地的文化站、文化馆的不少人都成了好朋友。

中:目前我们看到的这些影像都是胶片拍摄的吧?是近几年集中整理的?

王:这几年我将前面这30多年拍摄的农村题材的底片集中做了整理。现在年纪大了,整理工作很累,粗选了几千幅作品,最后挑选了近300张。然后扫描、修图,制作电子文件。

1983年我开始担任辽宁摄协的副秘书长,大概在1986年、1987年左右,辽宁摄协的老秘书长田原同志就将大部分工作交给我了,他挂名摄协主席,我开始主持工作。来摄协工作前我在《阜新日报》任摄影记者,之前在1979年的全国青年影展也曾获过奖。到了摄协,我觉得作为驻会干部,自己不应该过多地往外拿作品,也是一种主动避嫌吧。摄协秘书长这个职务,不是让你去当专职摄影家的,而是应该更多地为会员服务,组织联络,抓会员的创作及向国展推荐会员的优秀作品。至于说个人的摄影创作,那应该是一种业余的行为,如果秘书长整天去参赛、获奖,让下面的基层作者怎么看你?

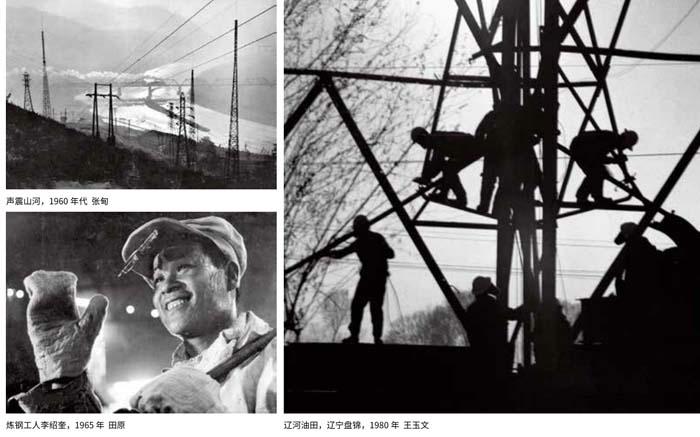

那是一个朴素的年代

中:你曾經提到,当时辽宁的田园、张甸、苗明等老摄影家,对你的影响很大。张甸的《声震山河》、蒋少武《沸腾的矿山》、苗明的《红太阳照鞍钢》、田园的《炼钢工人李绍奎》当时都是脍炙人口的佳作,都给我留下了很深的印象。但是由于时代的局限,今天看来,你的作品摆布的痕迹还是有的。你是怎么从这种摆拍,后来转到不干涉拍摄对象的摄影方式?

王:我最早接触相机,是在“文革”串联期间,借我姐的一台五块钱的幸福牌照相机,从北京拍到上海。1986年高中毕业后,就下乡到盘锦的荣兴农场平安河大队第一生产队。下乡三年多,生产队抽人到地区展览馆举办农业学大寨展览,在那里认识了正在盘锦“五七干校”的老摄影家张甸、韩忠,他俩原来都是《辽宁画报》的。1973年我调到《阜新日报》工作。当时的报纸都有政治任务,主题先行,拍社会主义大集、批斗大会什么的,必须要摆拍,否则完不成任务报纸就要开天窗了,自己能发挥的空间几乎没有。

1979年我调到辽宁省摄影家协会,那个时候“四人帮”倒台,文艺界强调思想解放,鼓励大胆创新,无论开大会小会,都提解放思想。虽然我是看着前辈的佳作一路走过来的,但是现在想来,有些照片我喜欢,有些我并不是太喜欢。我很喜欢张甸老师的照片,他是学美术出身,有很深厚的美术功底,虽然他的照片也有摆拍的成分,但是摆中带抓,他的《草原神鹰》,前后景的搭配,包括前景奔跑的小孩,都非常生动;还有夏同生老师的《巡诊》,我也很喜欢。离开报社后,我也不再受制于主题先行的束缚,感觉一下子自由了,后来就陆续到农村拍摄。我就想一定要拍得朴素、自然,尽量接近生活本身。当时还是和大的国家环境、包括文艺方针有很大关系,思想一下子解放了。

中:刚才提到张甸是学美术出身,你在摄影上的基本功,包括一些美学知识是自学的吗?

王:你看这个小本子,这里面都是我1970年代末做的美学笔记,封面手写的《摄影艺术构成》,里面都是我当时的学习笔记,色调的意义了,色彩的安排了,构图原理什么的,那会儿我还在报社工作。“文革”后期的摄影讲习班我也参加了,当时下乡到盘锦三年多,这期间生产队抽人到地区展览馆举办农业学大寨展览,还办了摄影讲习班,主要讲摄影技术的东西,焦点、光圈、镜头等,还有构图、色彩。我也跟夏同生、张甸他们下去采访,我们小年轻的在一边观察,学到很多东西。

另外,我的岳父、岳母对我帮助很大。我岳父周绍淼是华侨,在吉隆坡长大,我岳母乌密风是杭州人,后来任鲁美的副院长。他们是鲁迅美术学院的教授,鲁美设计专业的奠基人,也都是老一辈优秀的水彩画家。我岳父、岳母早年毕业于国立艺专,跟赵无极、朱德群、吴冠中、董希文等都是上下届的同学。我妻子周晓风1977年考上了鲁迅美术学院,我们刚回沈阳的时候就住在岳父母家,和他们在一起生活了很多年。应该说对我影响最大的是我岳父,他经常给我讲授绘画方面的知识,从艺术史讲到画面的色彩、构图,具体到照片的剪裁,我每次拍完照片都会拿给他看。那些年等于是一个鲁美的教授给我单独开小灶,我很感谢他,这些对我艺术修养的提升,应该说有非常大的帮助。

中:你在辽宁摄协秘书长的职位上工作了多少年?

王:从1983年开始任副秘书长,1990年任秘书长,一直干到2004年。当时别的省份的摄影家来这边交流,有一个共同的感觉,就是辽宁的摄影界很团结,和其他地方不太一样。秘书长的作用非常关键,首先要为广大会员服务,还要推出省里面有前途、有潜质、有创作能力的这些会员,给他们创造更多的在全国展示的机会,让他们多入选、多得奖。作为全国参与面最广的摄影节,平遥我几乎年年都去,最早2002年的时候,我就亲自送辽宁省的参展作品去平遥布展。当地领导说我支持他们摄影节的工作,我说不是这样的,我来这里是为我们省里的会员服务的,帮他们选作品、联系场地、布展,这是我做秘书长的本职工作,推出辽宁的摄影家,让他们在全国范围内产生影响。

农业欢快,工业悲情

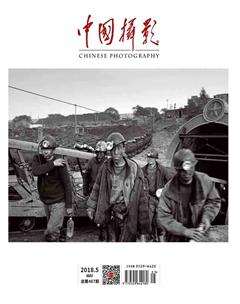

中:可是你的工业摄影给摄影界留下的印象最深。这种农业-工业题材的划分,是你一开始就有明确的题材上的划分吗?

王:说起拍工业,那和拍农村不一样。我老伴看过我拍的农村,她形容那是“在希望的田野上”,我的工业是“悲歌与挽歌”。我对工人的生活简直太熟悉了,最早在1982年、1983年的时候,我就和朱宪民一起去抚顺的煤矿拍矿工,那完全是出于一种强烈的情感,我了解工业的发展,熟悉工业的脉络,具体到煤矿的生产运作过程我都很熟悉,比如煤矿下井,哪块是采煤的掌子面,哪块是掘进的掌子面,哪边是运煤线,矿上管这叫“溜子”。早在《阜新日报》做摄影记者的时候,下矿井对我来说已经是家常便饭。除了对工人的情感,还有一种亲情的东西始终贯穿我的拍摄,因为我是矿工的后代,我的爷爷、父亲都是矿工。

但那时只是拍,脑子里没有“工业摄影”这个明确的概念。应该是1989年的时候,我和当时担任《中国摄影》杂志编辑后来成为主编的吴常云有过一次探讨,主要是针对当时国展的入选作品风光类的唯美作品居多,摄影师多去边疆、名山、大川搞创作,而身边的工业题材表现很鲜见,即使有工业题材的摄影,也大多是形式感较强的构成式作品,真正关注工人生活、工业形态的作品不多,这次谈话后来就促成了辽宁摄协和《中国摄影》杂志合作的“首届工业摄影大奖赛”。在那之后,联系到我所身处的东北大工业背景,这种对工业的主动关注慢慢就形成了,有意识地加强自己工业题材方面的创作,也是想唤起对传统工业的重视。1990年代初,我们国家开始了大的工业转型期,作为曾经的中国工业重地,辽宁的一些工厂企业转型或者倒闭,一些煤矿也萎缩甚至资源枯竭,工人下岗,自谋生路,那个时候我才真正意识到,我们应该用照相机,把这段历史记录下来。

中:很有意思的比喻,拍摄农村好像在希望的田野上,而对工业的记录则是伴随着转型的艰难,如同一首悲歌,这两种情绪怎样在你的影像中去转换?

王:可以说,这些都是客观的存在,包括工业转型的艰难与悲壮,只是这一切在当时很少有明眼人能清晰地看透。但是农村的情况就不同了,1978年包产到户后,变化非常大,都是自己的地了,所以農民的情绪是很直观的,以前在生产队的时候出工不出力,磨洋工,和我之前为报社拍的政治任务照片一对比就可以看出来,那时候都是一群人在田里,但是生产效率并不高,现在割稻子虽然是一家两口子,但是再苦再累也是为自己干的,这种视觉上的差异还是非常明显的。

拍好身边的事

中:无论农村还是工厂,在你的照片中都只是环境的不同,你的每张影像中,人还是永远的主题。

王:我的每张照片都有人,背后是对工人阶层的深深敬意,包括我现在整理出来的农村题材,每一幅作品中都有人物的存在。纯粹工业场景的照片很少,我始终觉得人在艺术中是最重要的一个组成,人物是最能体现时代特色的。我拍摄的1980年代初的农村,那时候人们的穿着,普遍是中山装、喇叭裤,戴着军帽,和现在完全不同,逢年过节的时候,农村女孩子都穿着对襟的新衣服。但是当时拍下这些并没有明确的时代记录意识,一是出于情感,二是出于对摄影的热爱。对工厂的记录,也纯粹是出于熟悉,我从小就是在这种环境下长大的。

中:逢年过节你都要到农村去,每年也要数次下到厂矿企业,年复一年,面对相同的群体与事件环境,不会有重复的感觉吗?

王:的确,像抚顺、鞍山、阜新、本溪这些地域的厂矿,包括沈阳本地,我都去过无数次。还有农村,主要是辽西、辽东这两大块,每年去都是那些年俗文化,高跷、地蹦子(地秧歌),还有背歌(把小孩背在身上扭秧歌)。这些内容前些年拍得比较多,近年来我更注重农民的家庭变化,家电齐全,窗明几净,我通过对秧歌队的跟拍(他们会挨家挨户去拜年,讨红包),到了饭点他们还会到农民家吃饭,我就趁此机会深入到老乡的家里去拍。实际上,秧歌这种古老的表演方式变化不大,但是老百姓的生活每年下去都有新的发现,新的亮点。

中:这种新变化,会被有些摄影家认为不入画,不是他们想象的原汁原味的农村,而通过镜头规避掉。

王:就像我对新工业的态度一样,我认为这就是农民的新生活,是应该通过摄影来表现的。大彩电、新家具,代替了那种老炕头,我是用一种积极的态度来看待这些变化的。当然还有一些落后的习俗,但是要从中让人们看到希望,看到未来。不是我思想左,而是我就是这么过来的,我认为农民一定会好的,会变好的。工人题材也一样,虽然在变革的过程中,很多问题让人感觉很沉重,但我相信未来会好起来的。

中:这两年你集中整理农村题材的影像,是出于什么考虑?

王:一个是年龄大了,我在60多岁以后就开始整理这些。在这里要感谢省文联,当时我还没有退休,给我时间来做这些;还有另外一个目的,就是拍摄了大半生,我的影像并非外界认为的全都是工业题材,这一点连周边的好朋友都不清楚,其实就包括朱公(朱宪民),我俩有着40多年的友谊,他都不知道我的这些农村题材的作品,直到2017年12月末在北京世纪坛的《兄弟》联展上,我展示的还都是工业,著名策展人陈小波也没看过这些农村的作品。

中:朱宪民老师也是以农村题材见长,你们对农村的关注与表达有什么不同?

王:朱公这次大年初六来沈阳,看了之后也非常吃惊,说没想到玉文还有这么多的农村影像,其实我俩的农村影像还是有很大不同。最近也有朋友和我探讨,说你俩多年的友谊,但是在创作上,尤其是农村题材的处理上还是不太一样,我说是的,我没有朱公那么深刻,他对陕北及黄河两岸的父老乡亲有着深刻的观察和宏观的表达。我还是带着一种朴素的情感去看待我们东北大地上的农民,他们普通的日常生活、劳动。十一届三中全会后改革开放使他们的生活好了,心情舒畅,我的拍摄出发点也是主要基于此。另外重要的一点,这些年我的摄影创作就没离开过东北,也有偶尔的作品是在外地拍摄的,没有专门地去外面搞创作。我在摄协主持工作多年,也是一直建议会员要拍好身边的事情,因为身边事感触最深,也最能说清楚。

中:是的,我发现在工业类别里面偶有几张照片,好像是拍于南京的造船企业,还有贵阳的工业。

王:是的,也曾有人给我建议,应该把工业题材的拍摄向全国范围扩充,当时借着开会和一些摄影活动的机会做了点尝试。但是拍好身边事的主要创作态度我一直没变过。

后来在工业题材上我又补拍了很多东西,李克强总理在辽宁任职期间的大规模棚户区改造,给了我一个机会,先后去了抚顺、阜新、本溪,集中记录了这些地区的棚户区改造工程,这是我们国家工矿企业的一段重要历史。棚户区都是解放前日伪时期留下的小平房,我们的广大产业工人几十年一直居住在这种极其简陋的环境里,大多还是烧煤做饭、取暖,下雨的时候厨房、屋子都会倒灌。我的那些清晨工人上班、孩子上学的照片,后面那一大片就是典型的棚户区。

经过棚户区改造,工人都上楼了,当时15000元左右一套单元,大概六七十平方米,国家补贴了很多钱,彻底改变了工人的生活状况,这种我也拍了很多,但没有拿出来。现在的铁西工人村的面貌也有了根本的改变,以前都是那种学习苏联建造的红砖板楼,都是筒子结构的那种。

要耐得住工业摄影的寂寞

中:无论是工业还是农业,具体到镜头的运用上,你几乎不用广角,以中焦居多,在这次的这批小样上尤其感觉明显。

王:早在1980年代,当时的主流观点是纪实摄影应该是28-35毫米的焦距运用,我不是特别认同。在镜头运用上,我追求的是自然,同时画面要朴素,尤其是拍摄人物,人的情感表露要自然,自然了才能生动。所以我一般不会把镜头和拍摄对象贴得很近,近距离势必会引起人物情绪的变化。

在拍摄过程中,我会耐心地等待,等待我所期望的瞬间出现。在一个理想的大场景里,人与人之间的构成、个体的人物动态所构成的那个典型瞬间,都需要等待。我和一些摄影师到工厂去创作,别人会问,王老师我发现你背着照相机,怎么也不照?为啥来回走?一个我是在发现,另外一个我会考虑此时此地这个场景别人拍过没有,不想轻易地重复。

2009年我终于从胶片换成了数码相机,对于工业题材来说,数码有很大的优势,感光度高,可以适应工厂里反差大的光比。我属于换得晚的,北京这帮哥儿们总说我“装”,赶紧换成数码吧!我就是拍普通人的生活,无论是工人,还是农民;我也不追求类似萨尔加多那样的画面,大场面什么的,我几十年就是游走于基层,观察着平实的老百姓的日常状态,一些重大的事件或者活动,在我的照片中很少见。

中:工业摄影大多数时候是比较枯燥的,这种枯燥,还常常体现在“见景不见人”。

王:是的,钢铁、矿山是冰冷的,没有感情的,你要用你的相机,你的情感,把它变得火热。除了情感,你还要娴熟地掌握造型规律,但不要流于表面的形式感。

工业摄影不仅枯燥,而且危险,我这条腿当年就在本钢拍摄的时候不小心别在钢板缝隙里骨折过。尤其是以前的老工业时期,基础设施老化,不像现在的新工业这么规矩,还有空气的问题,以前经常下煤矿拍摄,粉尘很大,一会儿脸就全黑了,包括煤矸石。除了枯燥,对身心的影响,还需要摄影师耐得住寂寞,因此专注于工业题材的人相对很少。

中:现在的新工业在拍摄上有什么不同?

王:随着时代的发展,后来我拍摄了很多新工业题材,包括北方重工、沈阳变压器集团、沈阳鼓风机集团、沈阳机床集团,等等,还有沈阳新松机器人集团,就是“中国机器人之父”蒋新松的研发团队。北方重工的前身是“沈重”,那个时代我常去拍,当时乌烟瘴气的生产环境,滚烫的大铁包就在头上驶过,非常危险。而新工业和老工业的环境完全不同,干净整洁,现代化程度相当高。新工业好看,不好拍,机械化、自动化程度高,但是工厂里没几个人了。这就要求摄影师要更加深入地了解现代化工业的专业知识,比如工人在什么地方出现,他是干什么的,需要和工人攀谈、采访,主动去学习,和工人交朋友。工人们大多抽烟,我就准备好几盒烟,在吸烟区给他们发颗烟,另外我对工厂的历史比较了解,在抽烟的间隙多聊,拉近距离,这样在拍摄的时候就不再拿你当外人了。

中:感覺你近期的作品,以新工业的影像居多。

王:2018一开年,我就应齐齐哈尔工信委之邀,去拍摄了中国一重、机床一、机床二、齐齐哈尔机车车辆厂等数个企业,很亲切。因为那边很多老辽宁人,都是新中国成立以后从辽宁过去支援建厂的,包括长春,甚至西南的贵阳钢铁厂、贵阳机车车辆厂,我一听口音,净是辽宁人,都是当年支援“三线”建设过去的。

前两年我通过沈阳市总工会,主动申请了拍摄“大国工匠”的项目,目前我们国家的“大国工匠”,沈阳一地共评出20多位,大多服务于沈飞、724、黎明公司等军工企业,生产尖端战斗机的。但是正规的车间因为涉及到军事,比如正在生产的新一代歼-31,不允许拍摄,但可以拍摄实习车间,那里的产品都是已经解密的,歼-8什么的,在那里是老师傅带实习生和徒弟,场面是一样的。后来这批照片在北京国际摄影周做了集中展示。

中:最近几年,你还拍了一些老的工业遗迹的影像。

王:本钢一铁厂、二铁厂、沈阳重型机械厂铸造车间的拆迁,我都拍了。最典型的是位于本溪市溪湖区的本钢溪湖厂区(原本钢一铁厂),这是中国钢铁工业著称于世的老企业,现代高炉炼铁、现代焦炉炼焦在中国都属最早。2009年拆迁的时候我就去拍摄了,那时这个厂已经有100多年的时间,本钢溪湖厂区始建于1911年(清宣统三年),建厂之早,仅稍晚于湖北汉阳铁厂。这个持续的拆迁过程我一直跟踪拍摄,目前只保留了二号炉,作为工业遗迹的代表,下一步准备建成工业遗迹类型的主题乐园,发展工业旅游。

中:作為一种转型策略,你觉得这种工业主题乐园会有市场吗?

王:我还是带着希望和思考在拍摄这些拆迁,以及拆后的遗迹。大概四五年前,我专门去英国考察人家的古老工业遗迹,一共16天,走了数个工业城市,伯明翰、爱丁堡、格拉斯哥、南威尔士等,有煤矿、钢铁,有海港,还去考察了世界上最古老的纺织厂,“工厂”(Factory)这个英文词就是从那里开始叫起的。英国的工业遗迹现在完全是公益性质的,比如有一个煤矿,是竖井,旁边还有一个斜井,包括当年工人的更衣室洗澡间,都保留的非常完整,还有穿着当年工服的公益讲解员。所以我想我们的这些历史悠久的工业遗迹应该好好规划,刚才说到的本钢溪湖厂区经历了清王朝、中华民国、中国人民共和国,是中国近代钢铁工业发展最典型的缩影。

中:你的工业摄影系列包罗了老工业、日常生活、工业转型、棚户区改造、工业遗迹,还有现在的新工业,甚至对国外工业遗迹的摄影考察,这些最后会以一种什么面貌来呈现?

王:这些英国老工业遗迹的照片,需要配合详细的说明文字,所有的这些最后要汇总成为工业时代的一个演变过程,这里面始终是“人-工厂-人”这样一种主线,最后到遗迹的时候,就完全没有人了,让环境说话。