澄明如一切水

——马元访谈录

张宛彤 马 元

采访人:张宛彤

访谈时间:2018年10月6日

访谈地点:天津美术学院马元工作室

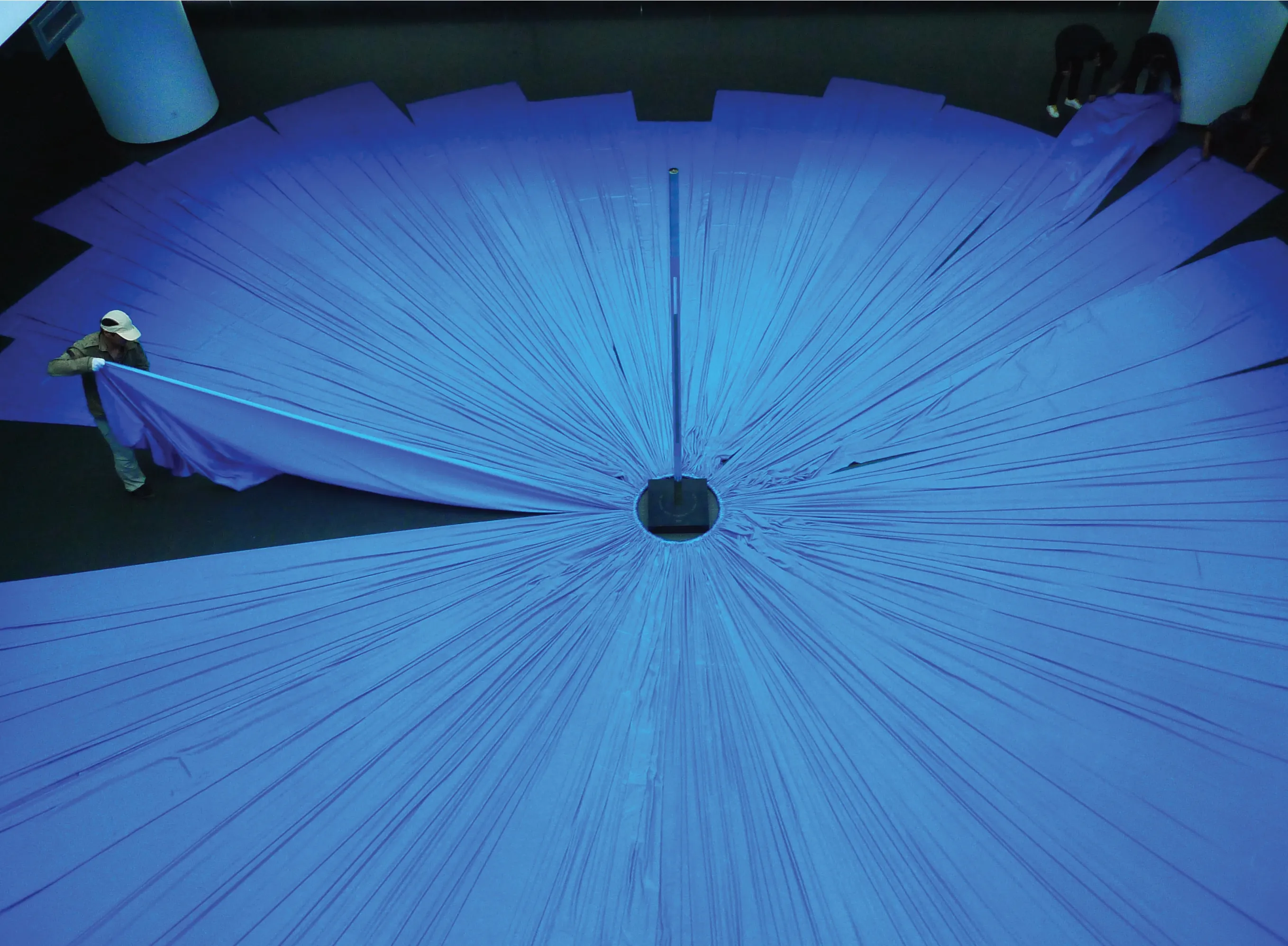

马元《悟空的金箍棒》现场

马元,1959年生于天津,1982年毕业于天津美术学院,1991年毕业于中央美术学院第五届油画创作研修班。1996年起在天津美术学院执教,现为天津美术学院造型艺术学院油画系第一工作室主任、教授、研究生导师,中国美术家协会会员,中国油画学会会员。马老师是中国当代最早专注佛教本义并形成独特方式的艺术家。2006年以前,马老师的作品以具象的油画为主,此后的作品开始转至观念的装置、影像、图片、绘画、文字、行为等更加“当代”的艺术形式。多年收集的器物也好,每日点香也好,所有借以言理的物都渗透着两种气质——既与艺术家自身的日常经历相关,带有个人气质,又带有点普世味道,不随意亦不刻意。尽管作品媒介在不断更新,精神性和与之相伴相生的仪式性却是一以贯之的主题。马老师2017年的最新作品《一切水》,给我一种野心勃勃的感觉,随着语言简化到极点,这里面表述的世界却也切切实实地扩大到了极点。形而上的哲学性乃至神性通过巧妙的处理被轻逸地附着于“物”上——与物的这种遭遇,提醒着每个个体自我独立的觉悟,或许就是“马元方式”的特别之处。

马元 无用功 2008.9.9 —— 装置 165×55cm

马元 尘埃 柱式影像 1250cm 2007年 今日美术馆现场

马元 尘埃 时间之轮 约一万年前 — 公元1911 年 仪式 装置 66×20cm 2007 年

马元 云冈 1985年

马元 尘埃 时间之轮 约一万年前 — 公元1911年 仪式 图片 50×50cm 2007年

马元 彩虹金箍棒 装置 815cm×30cmφ (尺寸可变) 2016 年

马元 一炷十方 菲林片 88×88 cm 2008年

张宛彤(以下简称张):在您的所有作品中都能看到传统精神在当代装置里的转化,而且这种转化没有冲突,非常圆融。不过这种转变基本是从2006年开始的,在中国当代艺术家里算晚的了,为什么您一开始会与比较“时髦”的艺术语言保持距离呢?这个转变又是如何发生的呢?

马元(以下简称马):这种转变其实和个人经历有关。我属于改革开放时期重新恢复高考的第一届(1977年),之前虽然也有“苏派”或林风眠主张的西方“印象派”的学习背景,但这个时间段主要是“伤痕美术”的艺术潮流,主张恢复到“人性”的状态里面,开始向着人和自然关系等等艺术的“本源”问题回归。“’85美术新潮”阶段时,则基本属于学习时期,全盘接受西方的现代主义艺术,这是一个总体的背景。1989—1991年,我去中央美术学院油画创作研修班进修,这里主要关注油画本体语言的纯粹性,充斥着现实主义的、表现的、抽象的、立体主义的等等各种西方的方法论。但我比较认同的反倒是中世纪到文艺复兴之前的古典绘画语言,文艺复兴之后的不如它更纯粹。

张:是因为文艺复兴之前的艺术宗教性要更强,人的方面要更弱一些?

马:对。它其实是介于人跟宗教之间的一种状态。西方艺术史的其他时期我也都喜欢,但是似乎又有一些欠缺。你若再往前推,宗教性就更强了,再往后推,人性和科技性就更强,我是喜欢这种将两者结合的中间状态。既有一些几何学、透视学、数学的理性因素在画面中,但又不至于丧失绘画性,也不丧失人对于信仰这种精神指向性的要求。另外,我从小在美院这个环境,一直在国画语境里,所以对中国传统绘画也很了解。这其实是我面对历史的状态,或者说我跟历史的对话,古人的东西是我更想追求的。所以说,我关注历史,也关注时间,这两点是我从2006年以后最关注的点。另外,2002年我应奥地利总理府艺术司邀请,出国三个月。这期间我看了很多印在教科书上的作品的原作、真迹,让我更加坚定了一个想法,中国这方水土养成的人,他的艺术必须跟本土的精神需求结合在一起。因为中国艺术和西方艺术是两套系统,如果一味追求西方的形式,就意味着换一套思维方式,那么这个“人”本身就丧失了。我的选择是将这两套系统结合起来去进行创作,但是更倾向于用中国古典精神来表达我的想法。这就引出来历史和时间的关系,这二者转变了我个人思考艺术的角度和出发点。历史里头有中国和西方双方面的艺术,哲学和历史,而时间性的东西,就是“现在进行时”,就是现在我自己要干什么。这就是我2006年转变的原因。因为单纯的某一个画种在表达时间和历史感时就总是有所欠缺了,但若加上平时自己写的一些文字,或者拍的图片,影像,或者装置,再加上绘画,就可以加入多种媒介去表达一个意思。

张:就是说形式本身不是最重要的,想表达的东西才是最重要的。

马:没错,我想表达的东西,我可以用任何一个形式,可能拍一张图片就完事了。

张:现在有一批“社会研究型”艺术家,利用人民币、历史照片、地图这样的媒介进行社会批判意味的创作。不过我觉得您似乎更关注您本身,或者说本心与整个世界的状态。因为您的创作经常保持一种缓慢、庄重而重复和日常化过程,比如研磨的准备工作,一整年每天点香看云气的升起,还有创作中的书写,见微知著,或许更加有普遍性,是吗?能谈谈您的创作状态吗?

马:是这样。当你把生活和艺术结合在一起的时候,就形成了一种日常的习惯。比方说我做《一炷香》这件作品的时候,每天把自己点香的过程用影像的方式记录下来,也把我的感受用文字记录下来,都是在一点一点的积累中形成的。变成一种生活日常,或曰文化日常,这就是时间在与生活与文化的碰撞当中产生的日常。

张:我觉得您的作品好像具有某种“仪式化”的特征。比如您20世纪90年代的作品,即使是佛教的主题,也要使用前文艺复兴时基督教的绘画媒介“坦培拉”,而后期的那些偏观念的装置作品也有南宗的意味在里面,而且也使用坦培拉作为画板。我感觉您关注的不是某种宗教,而是这里面仪式化的、本质的东西,这是一种自然的选择吗?

马:其实我日常生活状态也是如此,就像我平时有喝茶这个习惯,自然就要求桌面的整洁和茶具摆放的秩序一样,即使是我早期西藏主题的宗教油画,也有明显的秩序感在里面。回到你所说的“仪式化”,总之,当一个画面或场景出现的时候,它绝不是杂乱无章的,甚至包括艺术之外的寺庙、电影院、时装店这些空间,“仪式化”是能够让人更加直接地进入某种情境当中的。

张:我个人觉得您的作品有人与物的哲学思考在里面。西方经常用人造的词汇去规定“物”,将其他者化,或者客观化,物与人是二分的。而东方哲学里面,物与人的关系是调和的,或者说一元的。我发现您从2006年告别架上艺术之后,所使用的历史感的尘埃也好,香灰也好,宣纸也好,朱砂也好,都是些很微观的“物”,您怎么看它们与您的关联呢?

马:我觉得人和物、物和物之间的关系其实全是平等的。比如这个茶杯,虽然是人创造出来的,但离不开跟土的、跟火的、跟水的自然的结合。这点可能和西方真的不太一样,西方是很具体的关系,我们是模糊地融合在一起的。比如我做《尘埃》这件作品的时候,我选择的那些器物是我大约十年间自己积累的。首先我喜欢古玩,我自己要买这些东西,然后按照不同阶段的历史特点,非常严格细致地选择了这些陶器。这样历史与物又产生关系,陶器上承载着历史存在的文化痕迹,看到它你就会想象到当时的人使用它的场景。但是,我做《尘埃》的时候恰恰是想抹去这些文化痕迹和实用性,不再纠结这里的东西了。通过器物的粉尘化,实现从尘土到文明再到尘土的“尘归尘”。人的东西退居成文化背景,文化背景这东西存在于书中,也存在于一个人之前的经历当中,就算把陶器变为细小的微粒,它依然存在,只是又多了一层今天再转化的“现在进行时”的意味。我只是简单地将古陶器粉末作为颜料平涂上去,但是大家通过这个画面,再加上文字和视频和个人的理解,历史痕迹就凸显出来。

张:很多写您的文章基本认同您是具有东方观念的哲学型艺术家。就我的经验,有一个很有意思的点,西方哲学里每每提到“无”通常就是真正意义的空白了,总是个多少负面的概念,但在东方哲学中,“虚无”才是一切可能性的起点,反而是个正向的概念。像您《一炷香》《无用功》这两件作品,似乎是表现微观的、日常的侵蚀,感觉总有“虚无”或“空”的理念存在,是这样吗?

马:这是一个从古至今都在谈论的大概念了。其实东方哲学在我看来更是一个求“本”的状态——人本身的状态,自然本身的状态,还有历史本身的状态。我为什么要把器物磨成粉末呢?就是说我们个体不要再背负这么大的负担了,历史痕迹应该成为融化在每一个主体血液里的东西。我把那些文物砸碎,很多人会说那太可惜了,但换个角度,在艺术里经过转化就不可惜了。人类在各个历史时期都是在追求“本”的,追求人作为个体自身与社会与自然最和谐的理想状态,虚构的乌托邦也好,桃花源也好,都是这种追求的体现。

张:我观察到垂直线是您高频使用的一个形状。包括《时间之轮》的柱式玻璃樽、《一炷香》这样的装置,还有书写香尘的长轴卷中间也有一条中线,实际上,我看您早期的西藏油画里也使用经幡、号角作构图的这种垂直造型的线条,让我联想到纽曼那种象征神学启示的中线。这个符号贯穿您的作品十几年了,应该不仅仅是一个构成的作用吧,请问有什么象征意义吗?

马:我认为这是自然而然的表达,是一个人骨子里带出来的选择。不管它正确与否,都是一个主线,可能一会儿偏左,一会儿偏右,尤其年轻的时候可能会非常极端,但是毕竟总有一个主线在里面。从我艺术成型的西藏宗教画开始,到西藏符号,然后转向观念艺术创作,其实确实有一个这样的主线在里面。这就是人作为某个个体永远摆脱不了的,只是可能因为由某件事、某本书、某个人、某句话、某个契机带出来。中国人不是讲“命”嘛!

张:这也许是一种直心见性、“一超直入如来地”的视觉化表达?

马:也可以这样理解。

张:能聊聊您最近在做什么作品吗?

马:去年在做《一切水》,后来我又做了《金盆洗手》,还没展出,因为技术上一直处理得不太好。但我不是采用平常所说的“金盆洗手”的概念,一般人讲是干完某件事后回归自己的“罢手”的意思,但我更关注“洗”的状态,就是将每天做的日常的事拿出来放在那,就转化成另外的价值。观众在观看过程中与其个体产生联系,每个人都会根据自己的经历有自己的理解,就像杜尚的小便池,一放在那就立刻转化成了《泉》。

张:我想这种转化以及作品与观众的联系也能在您的《一切水》中体现出来。我在搜集材料时读过您的创作手记,里面提及唐代高僧永嘉大师的《证道歌》里面的一句“一性圆通一切性,一法遍含一切法,一月普现一切水,一切水月一月摄”,我记得里面还有另一句很有意思,说:“心镜明,鉴无碍,廓然莹彻周沙界,万象森罗影现中,一颗圆光非内外。”那么,这个装置也是能照出每个人的“影”的“心镜”吗?

马:对,古人不就是这样照镜子的嘛!另外它和自然之间是永远合在一起的,从时间节点上说每个人都是一个切片,但自然是永远搁在那的,所以这里面就有两层意思,一个是一切(一声)水,一个是一切(四声)水。

张:从2008年《无用功》开始,到2010年的《水赞》,“水”一直是您的惯用材料,不过《一切水》这里完全成为表达主体,能谈谈您使用水作为材料的契机吗?

马:使用水可能与我的性格有关系,所以我的作品不是非得特别激烈或激情的,就是非常平静地、平缓地、不着急地进行着。

张:我注意到最近您的作品在材料上似乎有点回归传统的趋势,2017年您在华中美术馆集中展示了一批“朱砂竹”的作品,竹是文人画家以竹的品质见人的心性的古典传统题材了。您能谈谈这个材料的转折吗?

马:因为我还有一个比较特殊的经历,像孙其峰、溥佐,包括我父亲,都是画中国画,我天天看着这些东西,所以对中国古典绘画传统也非常了解。所以画竹就是我小时候随意画的,所谓“童子功”嘛。我也就不太想画其他的东西了,就只想画竹子。我本身不是画中国画的,只是对过去我自己的一个背景的交代,我每年正月会自己画一个月。

张:我注意到您的竹子小品也有些个人符号在里面,与一般的文人画不同,将竹子直直地延伸到画面之外。

马:对,还有竹子旁边的泰山石敢当也是如此。“垂直”一直在我的作品中延续,除了“平”“直”构图的形式感外,还因为它是通天的。比如古代说的昆仑山,是离天最近的,朱砂竹也如此,它是生长的,也是将天地结合在一起的概念。

张:朱砂是东汉后兴起的为求长生不老药的炼丹术原料之一,您选择朱砂作为媒介,是否有文化层面的含义在里面呢?

马:朱砂有一种象征性。其中有红色的宗教感、生命感、仪式感在,更重要的是朱砂本身与人有一种联系,因为朱砂还可以入药。另外朱砂这种红的颜色也比较稳,像水墨那样,画得很淡也会感觉非常沉。