衰弱对老年心力衰竭患者预后的影响

卓裕丰 段跃兴 郑栋 伍金雷 程颖 黄冰生 林桂雄 吴钰燕 冯燕玲 张鹏

广东省广州市番禺区何贤纪念医院心内科(广州 511400)

心力衰竭是当今最重要的心血管疾病之一,具有高患病率、高死亡率和高花费的特点[1]。衰弱是体现老年人身体功能减弱的一组综合征,指老年人生理储备下降、对应激原抵抗力降低和机体易损性增加的非特异性状态[2]。根据心力衰竭的临床特点,它可能导致患者对应激原的抵抗力降低和机体的易损性增加,因此推断心力衰竭与衰弱之间可能关系密切:心力衰竭患者容易出现衰弱,而衰弱也有增加患心力衰竭的风险[3]。尽管国外关于炎症和代谢紊乱的通道的研究表明衰弱与心力衰竭可能相关[4],也有研究显示衰弱增加了老年患者的跌倒及再入院率[5],但进一步的临床研究有限。因此本研究通过研究371例老年心力衰竭患者的衰弱情况,探讨衰弱对老年心力衰竭患者的预后的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象选取在2014年1月至2016年6月在何贤纪念医院心内科住院的心力衰竭患者371例,采用问卷调查的方法,调查的内容包括:(1)一般人口学特征如性别、年龄、婚姻状况、文化程度、职业、活动情况等;(2)既往疾病及现有的伴随疾病如糖尿病、肾功能不全、冠心病、房颤、高脂血症等;(3)心力衰竭NYHA分级情况;(4)实验室及心脏超声检查结果;(5)正在服用的治疗心力衰竭药物;(6)入院及出院日期等。并完成衰弱量表的评估。期间随访次数的中位数为35次,最少随访11次,最多78次。纳入标准:(1)年龄≥ 65岁;(2)符合慢性心力衰竭的诊断[6],美国纽约心脏病学会(NYHA)分级方法分为Ⅱ~Ⅳ级。排除标准:(1)正在接受姑息治疗或临终关怀的患者;(2)患有痴呆、认知功能障碍、意识障碍、精神病类疾病等影响衰弱评估的因素;(3)患有急性感染、急性外伤、躯体疼痛等疾病;(4)伴有其他影响预后的严重疾病者,如癌症等。诊断标准:脑血管病主要包括脑梗死、脑出血、短暂性脑缺血发作及卒中后遗症(程度不影响衰弱的评估)等;肾功能不全主要指:肾脏结构或功能损伤≥3个月,有或无估算的肾小球滤过率(eGFR)<60 mL/(min·1.73 m2),或表现为病理学检查异常和(或)存在尿蛋白和(或)尿隐血持续3个月以上;衰弱的评估采用基于美国心血管健康研究(cardiovascular health study,CHS)修订后Fried量表[7],主要包括:(1)非预期体质量下降。近一年内出现体重下降>5%或一年内体重下降>4.5 kg(排除因消除水肿导致的短时间内体重降低)。(2)自觉疲惫。指最近一周内≥3 d做任何事情都感觉费劲或缺乏积极性。(3)肌力下降。用握力表示,结果与性别和体质指数(BMI)相关,本研究取临床实践中常用男性<25 kg,女性<18 kg,每只手测量3次,间隔30 s,取最大值。(4)躯体功能下降。用步速表示,结果与性别和身高相关,测量患者行走6 m所需时间,计算其步速,本研究取步速<0.8 m/s为阳性结果,重复两次取平均值,间隔2 min;(5)躯体活动量降低。满足以下3项中的一项即可定义为阳性:(1)由于体力原因无法独立完成日常活动如起立、翻身、简单家务等,且最近一周内发生>3次;(2)由于体力的原因,独立一次性步行100 m距离或上一层楼时感觉疲乏中间需要休息,或男性每日步行距离总计<850 m,女性<650 m;(3)男性每周活动消耗的能量<383 kCal,女性<270 kCal。以上五项指标中≥3项为阳性则被诊断为衰弱患者,<3分为非衰弱患者。

1.2 随访内容本研究为前瞻性队列研究,随访时间为1年,对患者出院后每个月进行电话及门诊随访相结合,记录心力衰竭患者出院后一年内每个月的再入院或死亡的原因及日期,对失访人数及原因进行记录。

1.3 统计学方法正态分布的计量资料以均数±标准差表示,两组间比较采用t检验;计数资料以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验;应用Logistic回归分析筛选老年心力衰竭衰弱的危险因素;以随访期1年内发生心源性再入院或死亡定义为联合终点事件,随访期内未发生终点事件定义为删失,以发生心源性再住院或死亡为终点事件,以是否衰弱为自变量,对其他影响因素进行校正,结合生存时间进行Cox回归分析。采用双向检验,P<0.05为差异有统计学意义,使用统计学软件SPSS 20.0进行分析。

2 结果

2.1 基线资料特点本研究共纳入如老年心力衰竭患者371例(男320例,女51例),年龄在65~90岁(73.5±6.0)之间。根据Fried量表评分结果,其中79例(21.3%)患者符合衰弱诊断,292(78.7%)例为非衰弱患者。结果显示衰弱组年龄(75.3±5.6)岁,显著高于非衰弱组(70.0±6.0)岁(P<0.01)。

对老年心力衰竭患者伴有不同的合并症时对衰弱的检出率的影响进行分析,结果显示伴有脑血管疾病时衰弱的检出率为26.8%(49/183),显著高于无脑血管疾病史的患者16.0%(30/188)(P=0.01);伴有肾功能不全时衰弱的检出率为30.4%(34/112),显著高于不伴有肾功能不全的患者17.4%(45/259)(P=0.005);伴或不伴有高血压、缺血性心肌病、糖尿病、房颤、高脂血症等合并症时衰弱的检出率无显著差异(P>0.05)。当分别伴有0~1种、2~4种、5~7种合并症时,衰弱的检出率分别为9.5%、17.8%、33.0%,结果显示伴有0~1种和2~4种合并症组之间比较,差异无统计学意义(χ2=1.72,P=0.19);伴有5~7种组显著高于0~1种和2~4种(均P<0.01)。

2.2 衰弱的危险因素筛查以是否发生衰弱为因变量,将可能影响衰弱的疾病史或心血管危险因素分别进行单因素危险分析,结果显示年龄、脑血管病史、肾功能不全病史、合并症数量及NYHA分级与衰弱发生有关(均P<0.05),性别、BMI、吸烟史、高血压病史、缺血性心肌病史、糖尿病史、房颤、高脂血症等与衰弱发生无关(均P>0.05)。将有意义的变量全部纳入进行多因素Logistic回归分析,结果显示年龄、脑血管病史、肾功能不全、NYHA分级为老年心力衰竭患者发生衰弱的独立危险因素(均P<0.05)(表1)。

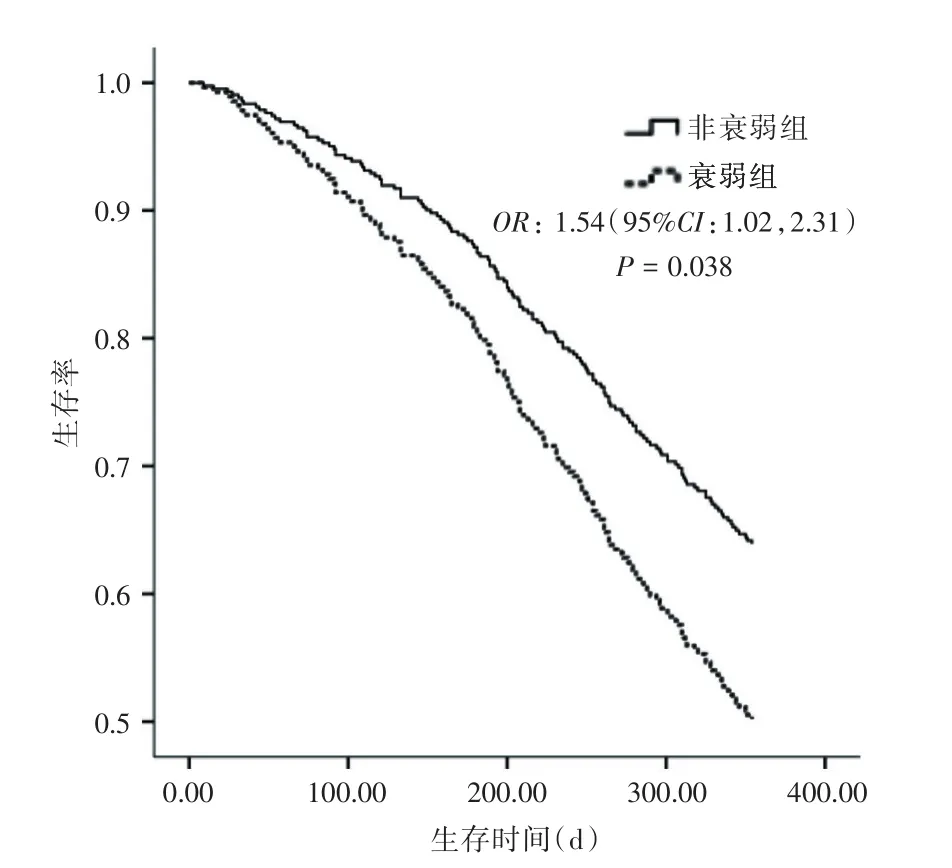

2.3 衰弱对预后的影响随访期内共发生再入院事件125例(33.7%),其中非衰弱组92例(31.5%),衰弱组33例(41.8%);全因死亡67例(18.1%),其中非衰弱组37例(12.7%),衰弱组30例(38.0%)。以再住院或全因死亡为联合终点事件发生146例(39.4%),非衰弱组108例(37.0%),衰弱组38例(48.1%)。共失访12例,失访率为3.2%。

表1 老年心力衰竭患者衰弱危险因素的Logistic回归分析Tab.1 Logistic regression analysis of the risk factors for the elderly patients with heart failure

以是否发生联合终点事件为因变量,是否衰弱为自变量,同时以年龄、性别、BMI、合并疾病、NYHA分级、LVEF、NT⁃BNP等为协变量进行校正,结果显示与非衰弱组患者相比,衰弱组患者1年内的发生再住院率或全因死亡率增加了1.54(1.02~2.31)倍(P=0.038)(图1)。

图1 老年心力衰竭患者衰弱与非衰弱组1年内再入院率或全因死亡率的Cox回归曲线Fig.1 Cox regression curve of readmission rate or total cause mortality between frailty and non frailty group of elderlypatients with heart failurewithin1 year

以是否发生联合终点事件为因变量,以Fried量表各个部分是否为阳性为自变量,同时以年龄、性别、BMI、合并疾病、NYHA分级、LVEF、NT⁃BNP等为协变量进行校正,结果显示仅步速测试阳性的老年心力衰竭患者发生再入院或全因死亡事件增加了 1.52(1.07~2.15)倍(P=0.019)(图2)。

图2 Fried量表各部分对老年心力衰竭患者1年内再入院率或全因死亡率的影响Fig.2 The effect of the Fried scale on readmission rate or total cause mortality in elderly patients with heart failure within 1 year

3 讨论

随着医疗水平的进步和平均寿命的提高,实际年龄已不足以预测疾病预后或死亡,而衰弱概念的引入,可以更准确、客观地反映老年人健康问题和医疗需求。老年人衰弱的发生率约为6.9%~23.1%,并且随着年龄增加发生率急剧升高[7]。近年来研究显示衰弱与心力衰竭关系密切,心力衰竭患者中约有74%的患者有不同程度的衰弱(19%为衰弱,55%衰弱前期)[8],衰弱患者心力衰竭的发病率显著高于非衰弱者。然而目前老年心衰患者的衰弱发生的危险因素仍未完全明确。

本研究通过多元回归分析发现年龄、脑血管病史、肾功能不全、NYHA分级是老年心力衰竭患者发生衰弱的独立危险因素。结果与范利等人[9]研究结果类似,该研究同样发现在老年高血压患者发生衰弱的危险因素同样为年龄、脑血管病及肾功能不全等。因此,提示高龄、脑血管病史和肾功能不全可能为老年人发生衰弱的重要危险因素,有助于临床早期识别衰弱人群。国外已有研究证实合并症数量也是衰弱发生的一个重要危险因素[10],本研究基线资料发现老年心衰患者合并症数量越多衰弱的检出率越高,单因素Logistic回归分析进一步发现合并症数量是衰弱的危险因素,不同系统疾病可能可以通过不同病理生理途径参与老年衰弱的发生,并相互影响促进衰弱的发展,因此,老年心衰患者合并症越多意味着衰弱的风险越高,进行制定个体化治疗方案时,需要进行全身系统化评估,早期发现衰弱,以实施早期干预和治疗。

衰弱可影响心衰患者的临床预后[11]。本研究发现衰弱与老年心力衰竭患者的不良后果密切相关,衰弱组患者发生再入院和全因死亡事件的概率是非衰弱患者的1.54倍。VIDÁN等[11]的研究同样显示合并衰弱的心衰患者1年死亡率是非衰弱患者的2.13(1.07~4.23)倍,该研究衰弱患者的死亡风险大于本研究,可能与该研究纳入人群的平均年龄(80.0±6.0)岁较大有关。当分析比较Fried量表各个部分阳性结果与终点事件之间的关系时,结果显示仅步速与老年心力衰竭患者再入院或全因死亡密切相关。这个结果与之前研究的结果一致:STUDENSKI[12]等研究指出步速是老年衰弱患者预后最强的预测指标。行走需要能量消耗、多器官系统共同配合完成,包括心脏、肺、循环系统、神经系统和肌肉骨骼系统。缓慢的步态可能同时反映了受损的多脏器系统和行走的高能量成本,提示患者预后不良。此外,活动减少可能导致体力活动减少和身体不适的恶性循环,直接影响健康和生存。更重要地是,对于老年心衰患者来说,运动康复是促进心脏康复的重要因素,可改善心衰患者的预后。而步速下降可导致患者运动受限,限制患者进行运动康复,可影响患者预后。然而,笔者发现步速降低在老年心衰患者中很常见,这与老年人的生理特点和心力衰竭的疾病特点有关。因此,步速降低作为单一的评估指标在老年心衰患者中应用需要进一步完善,同时应继续探索更加适合老年心衰患者的评价指标。

总之,本研究发现,高龄、脑血管病、肾功能不全以及NYHA分级为老年心力衰竭患者发生衰弱的独立危险因素,衰弱可增加老年心力衰竭患者发生再入院或全因死亡的发生率,Fried量表的各部分中步速测试可能为预测老年心力衰竭患者发生再入院或全因死亡的最重要部分。早期识别老年心衰患者的衰弱的发生并提前进行干预,控制其危险因素,可能有助于改善心衰患者的预后,具有较大的临床意义及前景。本研究的不足之处:(1)目前对衰弱的评估尚缺少国际统一的标准,本研究采用的Fried表型模型,尽管国外已有其详细的评分标准以及大量的临床应用,但是由于种族等原因,其标准不能完全适用于我国人群。尽管我们根据既往研究结论及按照我国的实际情况将评分标准进行了调整,但其准确性有待进一步研究。(2)随访时间相对较短。未来我们的研究方向:(1)根据我国人群特点进一步改良衰弱的评估量表,以满足国内人群的需要;(2)根据文献报道运动康复,护理可能是防止和延缓衰弱发生或发展的最好方法[13-14],因此制定合适的康复方案及护理措施是下一步研究的重点。