不同次数体外受精⁃胚胎移植治疗输卵管阻塞性不孕患者影响因素的对比研究

马兰 桂琦 陈静思 宋家美

昆明医科大学第二附属医院(昆明 650101)

近年来随着辅助生殖技术(assisted reproduc⁃tive technology,ART)的发展,体外受精-胚胎移植(in vitrofertilization and embryo transfer,IVF⁃ET)成为解决输卵管阻塞性不孕的有效方法之一。尽管经过几十年的发展,IVF⁃ET的成功率得到了较大幅度提高[1],但仍有不少患者反复进行IVF⁃ET仍未获得成功,并且随着IVF⁃ET次数的增加成功率逐渐降低[2]。目前,国内外对反复IVF⁃ET失败的研究,大多只是观察患者某一方面的影响因素,如年龄、FSH水平,缺乏完整、系统的临床研究资料和成果[3-5]。本项目通过分析不同IVF⁃ET次数输卵管阻塞性不孕患者的一般情况、所采用的治疗方案、卵泡生成激素(FSH)、黄体生成激素(LH)、雌二醇(E2)水平、子宫内膜容受性情况,探讨患者反复IVF⁃ET治疗的影响因素。

1 对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 诊断标准不孕症的诊断标准[6]:婚后夫妇同居1年,规律性生活,未采取避孕措施而未怀孕者,可诊断为不孕症。输卵管阻塞的诊断标准[7]:输卵管通液或通气2次均不通;子宫输卵管造影证实输卵管不通畅、阻塞;宫腔镜下做输卵管通液,证实输卵管不通畅或不通;腹腔镜下做输卵管通液,证实输卵管不通畅或不通,并且盆腔内粘连。以上4项中有1项符合可诊断为输卵管阻塞。同时符合不孕症的诊断依据和输卵管阻塞的诊断依据即可诊断为输卵管阻塞性不孕症。

1.1.2 纳入标准符合单纯输卵管阻塞性不孕症诊断标准;抗苗勒氏管激素(anti⁃miillerian hor⁃mone,AMH)正常;年龄20~40岁;自愿参加本研究,并签知情同意书。

1.1.3 排除标准先天性生理缺陷或畸形所致不孕者;宫颈疾病或免疫性因素,包括抗精子抗体阳性、抗心磷脂抗体阳性等所致不孕者;子宫因素(子宫肌腺症、子宫内膜异位症、子宫内膜息肉、子宫肌瘤、子宫发育不良)所致不孕者;男方生殖功能异常者;合并有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病;无法合作者,如有合并精神、神经疾患,或不愿意合作者;临床资料不全或依从性差者。

1.1.4 病例来源本研究已通过昆明医科大学第二附属医院伦理委员会审查,采用回顾性研究的方法,在取得患者知情同意,遵循自愿、保密和匿名的原则,收集2014年10月至2016年5月在昆明医科大学第二附属医院生殖医学中心进行IVF⁃ET治疗的输卵管阻塞性不孕症女性。

1.1.5 研究分组根据接受IVF⁃ET治疗的次数将患者分为:1次组(第1次行IVF⁃ET的患者),2次组(第2次行IVF⁃ET的患者),3次组(第3次行IVF⁃ET的患者)。最终共获得328例妇女的完整资料,其中1次组156例,2次组118例,3次组54例。

1.2 研究方法

1.2.1 一般情况根据患者提供的临床资料,对3组患者的年龄、不孕年限、受教育程度、所采用的治疗方案进行比较。

1.2.2 FSH、LH、E2水平检测患者在进入IVF⁃ET周期前1个月,月经第3天检测FSH、LH、E2。采用EDTAK2抗凝负压真空采血管采集研究对象外周静脉血2 mL,充分混匀后,离心(3 000 r/min× 10 min),取上层血浆,采用Roche cobas e 601电化学发光免疫分析仪测定FSH、LH、E2值,检测试剂使用Roche公司配套的电化学发光专用试剂盒。根据卵泡期FSH、LH、E2的参考值水平判定该三项指标是否处于正常值水平,比较3组患者FSH、LH、E2值正常、偏高、偏低所占百分比有无差异。

1.2.3 子宫内膜容受性检测患者于取卵后3 d,采用同一台彩超仪,由同一医师用阴道超声探头(频率6~8 MHz)检测患者子宫内膜的厚度、内膜类型、子宫动脉血流参数、子宫内膜和内膜下血流分布分型。(1)子宫内膜厚度:依据子宫矢状切面测量子宫内膜厚度(垂直于宫腔中线的子宫前后壁肌层与内膜交界面间的最大距离),以毫米(mm)为单位计数,连续测量3次,取平均值。(2)子宫内膜类型[8]:将子宫内膜的回声类型分为三线型(A型):为外层及中部强回声,外层与宫腔中线之间为低同声区或暗区,宫腔中线同声明显;高回声型(B型):为均一的中等强回声,宫腔中线回声不明显;等回声型(C型):为均质强回声,无宫腔中线回声。(3)子宫动脉血流参数:取子宫颈内口水平处最大血流频谱,分别获得左右两侧子宫动脉血流信号,测量血流的平均搏动指数(pulsatility index,PI)和阻力指数(resistance index,RI)。(4)内膜和内膜下血流分布分型:采用能量多普勒血流显像(power doppler imaging,PDI),观察内膜及内膜下血流分型,参考文献[9]对血流分布进行分型:Ⅰ型:血管穿过内膜外侧低回声带,但却未达到内膜高回声外边缘;Ⅱ型:血管穿过内膜高回声外边缘,但未进入内膜低回声区;Ⅲ型:血管已经进入内膜低回声区。比较3组患者的子宫内膜的厚度、内膜类型、子宫内膜的血流分布分型有无差异。

1.3 统计学方法采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,取P值小于0.05作为有显著性差异的标准。多个样本均数的比较,数据符合正态分布且方差齐性时,采用one⁃way ANOVA法,方差不齐时采用Brown⁃Forsythe的修正值;多个样本均数的两两比较,方差齐时采用LSD⁃t法,方差不齐时采用Dunnett′s T3法;计数资料采用χ2检验。

2 结果

2.1 一般情况3组患者的平均年龄差异有统计学意义(P<0.01);其中1次组患者平均年龄较2次组、3次组偏低,差异有统计学意义(P<0.05和P<0.01);2次组与3次组患者平均年龄差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者的平均病程差异有统计学意义(P<0.001);其中1次组患者平均病程较2次组、3次组显著缩短,差异有统计学意义(P<0.01和P<0.001);2次组平均病程较3次组显著缩短,差异有统计学意义(P<0.001)。见表1。3组患者教育程度差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.2 所采用的治疗方案比较3组患者所采用的治疗方案差异无统计学意义(P>0.05),但1次组长方案患者(39.74%)所占百分比最高,2次组、3次组短方案患者(40.68%、38.89%)所占百分比最高(表3)。

2.3 3组患者FSH、LH、E2值正常、偏高、偏低所占百分比比较3组患者FSH、LH、E2值正常、偏高、偏低患者所占百分比差异有统计学意义(P<0.001);1次组FSH、LH、E2值正常患者所占百分比均高于2次组和3次组,2次组FSH、LH、E2值正常患者所占百分比均高于3次组;1次组FSH、LH、E2值偏低患者所占百分比均低于2次组和3次组,2次组FSH、LH、E2值偏低患者所占百分比均低于3次组(表4)。

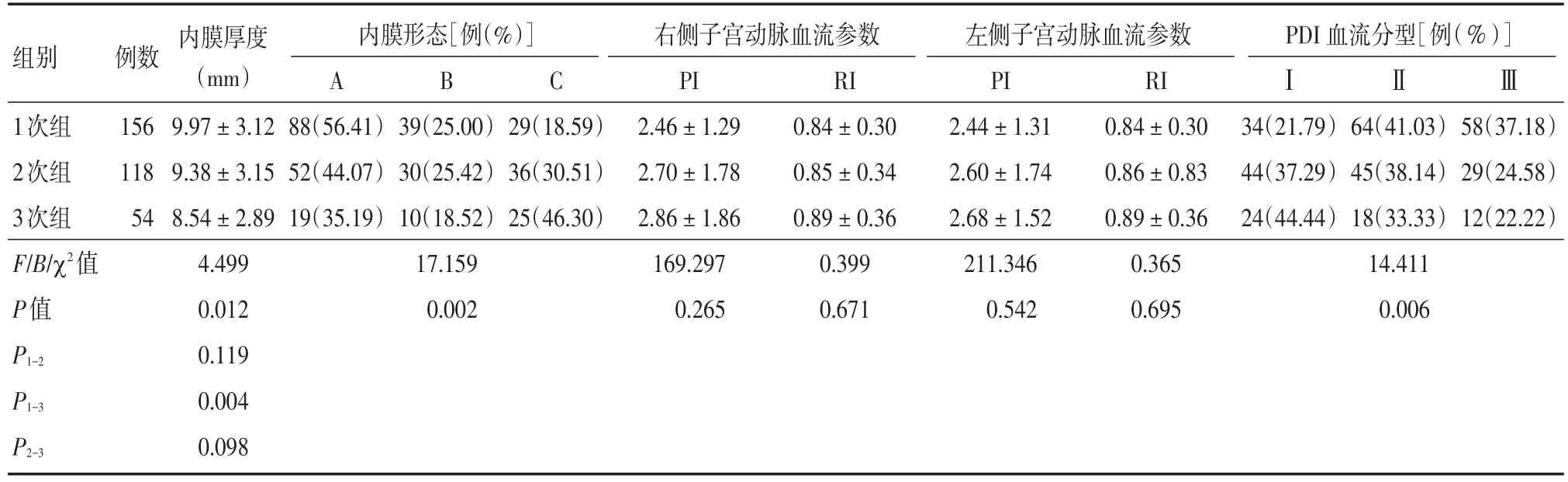

2.4 3组患者子宫内膜容受性比较3组患者子宫内膜厚度差异有统计学意义(P<0.05);其中3次组患者子宫内膜厚度显著低于1次组,差异有统计学意义(P<0.01);1次组与2次组、2次组与3次组患者子宫内膜厚度差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者子宫内膜形态差异有统计学意义(P<0.01);其中1次组A型内膜所占百分比高于2次组和3次组,2次组A型内膜所占百分比高于3次组;1次组C型内膜所占百分比低于2次组和3次组,2次组C型内膜所占百分比低于3次组。左右侧子宫动脉血流PI、RI 3组间差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者子宫内膜及内膜下血流分型差异有统计学意义(P<0.05);其中1次组Ⅰ型所占百分比低于2次组和3次组,2次组Ⅰ型所占百分比低于3次组;1次组Ⅱ型、Ⅲ型所占百分比高于2次组和3次组,2次组Ⅱ型、Ⅲ型所占百分比高于3次组(表5)。

表1 3组患者平均年龄、不孕年限比较Tab.1 Comparison of average age and infertility years among three groups of patients±s

表1 3组患者平均年龄、不孕年限比较Tab.1 Comparison of average age and infertility years among three groups of patients±s

例数156 118 54组别1次组2次组3次组F值P值P1-2 P1-3 P2-3年龄(岁)33.56±6.59 35.14±6.40 37.09±6.13 6.407 0.002 0.047 0.001 0.066不孕年限(年)4.75±2.55 5.71±2.01 7.19±1.85 23.959 0.000 0.002 0.000 0.000

表2 3组患者受教育程度比较Tab.2 The degree of education in the three groups of patients 例(%)

表3 3组患者所采用的治疗方案比较Tab.3 Comparison of treatment protocols used in three groups of patients 例(%)

表4 3组患者FSH、LH、E2值正常、偏高、偏低所占百分比比较Tab.4 Comparison of the percentage of FSH,LH,E2 in three groups of patients with normal,high and low levels 例(%)

表5 3组患者子宫内膜容受性情况比较Tab.5 Comparison of endometrial receptivity in three groups ±s

表5 3组患者子宫内膜容受性情况比较Tab.5 Comparison of endometrial receptivity in three groups ±s

组别 例数 内膜厚度(mm)9.97±3.12 9.38±3.15 8.54±2.89 4.499 0.012 0.119 0.004 0.098ⅡB C 1次组2次组3次组F/B/χ2值P值156 118 54 39(25.00)30(25.42)10(18.52)RI 0.84±0.30 0.85±0.34 0.89±0.36 0.399 0.671左侧子宫动脉血流参数PI 2.44±1.31 2.60±1.74 2.68±1.52 211.346 0.542内膜形态[例(%)]A 88(56.41)52(44.07)19(35.19)17.159 0.002 29(18.59)36(30.51)25(46.30)RI 0.84±0.30 0.86±0.83 0.89±0.36 0.365 0.695 PDI血流分型[例(%)]Ⅰ34(21.79)44(37.29)24(44.44)14.411 0.006右侧子宫动脉血流参数PI 2.46±1.29 2.70±1.78 2.86±1.86 169.297 0.265Ⅲ64(41.03)45(38.14)18(33.33)58(37.18)29(24.58)12(22.22)P1-2 P1-3 P2-3

3 讨论

IVF⁃ET最初是用于治疗输卵管因素引起的不孕,既往认为输卵管受损后可通过IVF⁃ET来解决妊娠问题,但输卵管阻塞的不孕患者在行IVF⁃ET助孕时,妊娠率却受到极大挑战。近年,IVF⁃ET的成功率显著升高,但仍有部分患者需行多次IVF⁃ET助孕周期。反复IVF失败可能与患者年龄、病程、体内激素水平、子宫内膜容受性等因素有关。

本研究中发现:(1)一般情况:1次组患者平均年龄为(33.56±6.59)岁,平均不孕年限为(4.75±2.55)年,2次组患者的平均年龄为(35.14±6.40)岁,平均不孕年限为(5.71±2.01)年,3次组患者的平均年龄为(37.09±6.13)岁,平均不孕年限为(7.19±1.85)年,说明随着治疗次数的增加患者的年龄和不孕年限也呈逐渐增加的趋势。ZIEBE等[10]报道每2.3年获卵数下降1个,每3.7年卵裂数下降1个,每年碎片率增加3%。这提示随着年龄和不孕年限的增加患者的IVF⁃ET获卵数下降,成功率随之降低,患者的IVF⁃ET次数增加。初次和2次、3次IVF⁃ET患者的教育程度差异无显著性意义(P>0.05)。(2)所采用的治疗方案:虽然3组患者所采用的治疗方案差异无统计学意义(P>0.05),但1次组长方案患者(39.74%)所占百分比最高,2次组、3次组短方案患者(40.68%、38.89%)所占百分比最高,而长方案多用于卵巢功能正常者,短方案多用于卵巢功能降低者。这可能与反复药物刺激和巢卵、卵泡穿刺等操作以及随着治疗次数的增加患者年龄偏大导致患者卵巢储备功能和巢的反应性降低有关[11-12]。(3)FSH、LH、E2比较:随着IVF⁃ET治疗次数的增加,FSH、LH、E2值正常患者所占百分比呈逐渐降低的趋势,而FSH、LH、E2值偏低患者所占百分比呈逐渐增加的趋势。造成这一结果的原因可能是初次接受IVF治疗者,通常会对IVF⁃ET治疗结果抱有过高的成功期待,这种较为乐观的态度使初次治疗患者的应激反应不那么强烈。而反复多次IVF⁃ET情况下患者长期处于紧张、焦虑等状态,加重其应激反应,导致下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)和垂体前叶促性腺激素释放减少,垂体分泌LH、FSH不足,而FSH和LH又控制着E2的分泌,进而影响卵泡的发育、卵巢排卵及黄体的形成和退化等过程[13-14],这在一定程度上也降低了患者IVF⁃ET的成功率。(4)子宫内膜容受性比较:子宫内膜容受障碍被认为是IVF⁃ET治疗中胚胎着床失败的主要原因之一。子宫内膜厚度、子宫内膜类型、宫内膜及内膜下血流能较好的反映子宫内膜的状况及功能,亦可作为子宫内膜容受性的超声学评价指标[15]。研究中笔者发现随着IVF⁃ET次数的增加患者的子宫内膜厚度呈递减的趋势,同时C型子宫内膜形态呈逐渐增加的趋势,JARVELA等[16]研究表明,IVF⁃ET周期给予FSH刺激后,呈现均质型内膜者IVF预后较差,而三线型内膜者预后较好。有研究认为子宫动脉血流灌注直接影响妊娠成功率,随着子宫动脉血流PI、RI的升高,妊娠率随之降低[17],但本研究结果显示不同IVF⁃ET次数患者的左右侧子动脉血流参数PI、RI均无显著性差异,但3组患者子宫内膜及内膜下血流分型差异有统计学意义(P<0.05),随着治疗次数的增加患者PDI血流分型Ⅰ型所占百分比呈逐渐增加的趋势,Ⅱ型、Ⅲ型所占百分比呈逐渐减少的趋势。这与刘芳[17]的研究相符,其认为子宫动脉是供应整个子宫包括肌层的血供需求,其血流参数反映的是子宫整体的血供状态,而不能精确地反映子宫内膜区的血供状态,内膜及内膜下血流更能代表子宫内膜容受性。

综上所述,笔者认为,年龄是影响输卵管阻塞性不孕女性IVF⁃ET成功的重要因素之一,随着治疗次数的增加,患者的年龄、不孕年限也随之增加;首次IVF⁃ET患者倾向于长方案治疗,而2次、3次IVF⁃ET患者则更容易采用短方案治疗;治疗次数越多的患者更容易发生FSH、LH、E2分泌的不足;子宫内膜厚度随治疗次数的增加呈递减的趋势,C型子宫内膜形态增加,PDI血流分型Ⅰ型所占百分比逐渐增加,Ⅱ型、Ⅲ型所占百分比逐渐减少,患者更容易发生子宫内膜容受障碍。