试谈长沙中南工大墓出土瓷器

王文彬

1986年底,长沙市文物工作队在中南工业大学(以下简称“中南工大”)校区建筑工地发现了一座大型墓葬,随后进行了抢救性的发掘,经整理统计,墓中出土金银器、瓷器、铜器、钱币、玛瑙和石器等各类质地文物共51件,发掘简报于2015年在《湖南省博物馆馆刊》第十一辑进行了发表。2017年5月18日正式开放的长沙博物馆古代历史文化陈列中,对该墓出土的金银器和瓷器进行了集中展出,得到广大观众的喜爱。但同时,由于缺乏具体的纪年类出土材料,学界对于这批瓷器和墓葬的具体年代,也产生了一些分歧。为更好地挖掘展品所蕴含的的历史信息,笔者在此就墓中出土的瓷器进行一些探讨,争取为后续深入研究提供一些参考,不当之处,望方家指正。

一、出土白瓷的分析

墓中出土的7件白瓷(图一所示为部分),主要有碗和洗两类。其中自釉花口瓷碗5件,胎土致密,胎壁较薄,碗口径在13-13.5厘米之间,均为五瓣花口,口沿略向外撇,斜弧壁,高圈足,碗内外通体都施白釉,釉质透明光洁,外壁釉都不到圈足。这5件瓷碗无论从胎土、釉色,还是造型和体量大小都基本一致,简报中将其分为碗(3件)和碟(2件)两种器形,实际上区别不大,本文视作一类。另有白釉敞口瓷碗1件,高4.5厘米,口径12.6厘米,圈足,斜弧壁,内外都施釉,釉不到外底。白釉瓷洗1件,高10.8厘米,腹徑19.4厘米,足径9.5厘米;敛口,丰肩,扁圆腹,矮圈足,足边较宽;内壁施釉到底,外壁施釉不到底,有流釉现象;从露胎来看,这件白瓷洗胎土致密、细腻,胎质薄而有光,釉色纯白滋润。

对于这7件白瓷的产地和时代,目前有一些不同的认识,主要集中在两个方面:一是这批瓷器是晚唐还是五代的产品?二是这批瓷器是北方定窑生产还是南方窑口的产品?发掘简报中认为“7件白瓷与同时期定窑风格类似,可能为定窑产品”。根据对墓葬时代的判断,认为是晚唐时期定窑的白瓷产品。而在赵今的《浅谈对长沙市中南工业大学桃花岭唐墓的几点认识》121一文中,则认为是五代时期定窑的产品。李建毛先生在文章中也曾提及这批白瓷:“中南工业大学晚唐墓中出土了数件邢窑和定窑白瓷。”这说明大家对于这批白瓷器的来源和时代有一些不大一致的观点,有必要做一些探讨。

窑口和时代的判断,是古代瓷器研究的关键。从胎土的特征和釉色发色来看,这7件白瓷胎质、白釉发色相差无几,应是产自同一窑口。墓中5件瓷碗均为花口造型,为晚唐五代时期流行的仿照金银器的造型,加工精细,具备很高的工艺水准。按照考古类型学的方法,寻找相类似的器物作为参照标准来进行研究,是较为可行的方法。实际上,长沙是出土白瓷器较为集中的地区,新中国成立以来,长沙晚唐五代墓葬中出土了大量白瓷器,在五代灰坑中也有不少白瓷,这都引起了学界的注意,高至喜、李建毛先生都曾专门撰文进行研究,这为我们找寻相关的器物标准提供了条件。

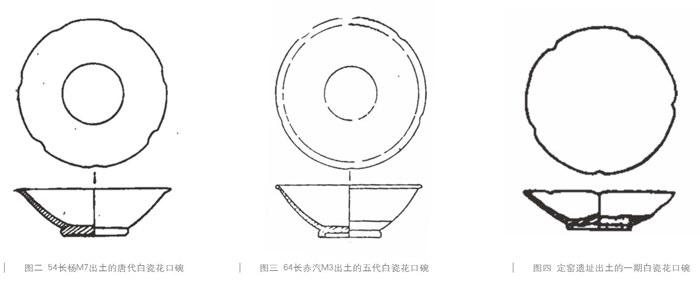

根据高先生统计,长沙地区出土的唐代白瓷大约有60余件,五代时期白瓷总数约为110件,这是中南工大唐墓发掘之前所统计的数据,近年来的考古发掘中还有一定的增加。这些唐五代白瓷的器形较为丰富,包含了碗、盘、碟、盒、壶、罐、唾盂、杯等多种类型,其中就有不少花瓣口造型的瓷碗,可供对比研究。这时期白瓷花口碗(或称碟)造型十分丰富,有四瓣、五瓣造型,还有三角形碟等造型,具体到五瓣造型的花口碗,文中引用的主要有54长杨M7:4中出土的一件花口碗(图二)和64长赤汽M3中出土的一件花口碗(图三)。如果将这两件器物的造型与中南工大墓中瓷碗对比可以看出,墓中5件花口白瓷的造型与前者相似度更高,无论是底足的造型还是口沿的外撇角度,均十分相似,而且54长杨M7:4中的这件花口碗的口径为13厘米,与工大唐墓瓷碗的体量几乎一致,出自同一窑口的可能性较大。文中认为54长杨M7所出的花口形瓷碟,“均与浙江临安钱宽墓和水邱氏墓所出同类白瓷花瓣口碟的造型釉色几乎一模一样”,考虑到钱宽葬于公元900年,水邱氏死于公元901年,依此可推断这些白瓷为唐代晚期作品。

关于中南工大墓葬中白瓷器的生产窑口问题,无论是发掘简报还是其他学者的研究观点,普遍认为应属于定窑产品,这应该是合理的。唐五代是中国古代瓷器技术大发展的时期,当时可以生产白瓷的窑口较多,而且国内流通频繁,除了传统优势的北方邢窑之外,定窑已经在慢慢崛起,南方的长沙窑也有开始生产白瓷的迹象。但就本文中所讨论的7件白瓷而言,胎质细密坚硬,胎色黄白,比较符合定窑白瓷的特点;从釉色上来讲,玻璃质感很强且积釉处泛青,与邢窑瓷器“类银”、“类雪”的主要特征不符合,而这时期长沙窑白瓷“釉色乳浊,润泽而不甚光亮”15_,整体质量较低,并没有达到这样的工艺水平。

权奎山先生在《唐五代时期定窑初探》一文中曾对定窑的创烧、分期和各期的典型特点进行了详细的研究。文中认为唐五代是定窑的创烧和发展时期,定窑第一期为9世纪中、晚期,第二期为9世纪末至960年,其中第一期是定窑的创烧和初步发展,第二期定窑则进入快速发展时期。根据文中所绘器物剖面图,长沙中南工大唐墓出土的花口白瓷碗与第一期特点更为接近,在1960-1962年的定窑遗址试掘中,就曾出土一件与工大唐墓白瓷碗造型、体量、胎釉非常相近的白瓷碗(图四)。虽然第二期仿金银器造型的白瓷开始增多,但实际上在唐五代的定窑瓷器中,两期都有仿制金银器的碗、盘造型存在,只是数量和工艺水准的差异。权奎山先生将钱宽墓和水邱氏墓中的白瓷划为定窑第二期的产品,但无论是参照第一期的器形标准,还是和钱、水邱两墓中器物对比,似乎都可以说明,中南工大唐墓出土的以五瓣花口碗为代表的白瓷,应是晚唐时期定窑产品。

此外,对于这批白瓷的烧造方法,从器物的特点上也可以直观地看出,6件瓷碗内底、口沿皆为满釉,只在圈足处露胎,白瓷洗也主要是圈足和外壁腹部下方露胎,其他部位没有支垫痕迹,加之釉色纯净无杂质,说明这些白瓷的烧造,既不是窑火中裸烧,也不是在匣钵内的叠烧,而是单件匣钵烧制,反映出它们的工艺特点,这也是符合晚唐时期定窑烧造特征的。

二、青瓷器物赏析

中南工大墓葬中共出土青瓷6件(图五),均为花口瓷碗或碟,根据造型特征,发掘简报中将其分为两组描述。第一组为青瓷花口碟5件,口径在14-14.5厘米之间,高度在3.7-4厘米之间。这5件青瓷碟造型非常规整一致,均为十瓣花口,斜弧壁,外壁每两个花口处有凹筋,平底,底边有6-9处支钉痕迹,内外皆施青釉。另有青瓷花口碗1件,高4.3厘米,口径12.2厘米,五瓣花口,碗外出五筋,平底矮圈足,内外皆施青釉。

对于这批青瓷的研究争议,依然集中在窑口和时代两个方面。发掘简报中认为:“6件青瓷从釉色、胎质、器形看,应属于同时期(晚唐)时期越窑产品,因其釉色葱翠,光洁如玉,也有人认为是秘色瓷。”文中还将它们与上林湖越窑的出土资料相比,认为与上林湖越窑后段五期的产品特征一致,故而认为此墓属晚唐时期。赵今在《浅谈对长沙市中南工业大学桃花岭唐墓的几点认识》一文中也对这批青瓷的时代进行了讨论,认为它们“当与越窑后段第七期更为相近”,“年代应当定在第六期至第七期”,是五代时期越窑的产品。潘钰则认为“部分青瓷碗看似秘色瓷,但成品质量与法门寺出土秘色瓷相距甚远,可以看成是湖南本地对于当时高水平手工业的一种模仿,但实际效果只能做到形似,而不能真正做到与当时真正的高水平金银器具制造和瓷器制造同样的水准”。基于此,本文认为有必要就这6件瓷器的产地和时代也进行一些分析。

“中国青瓷的故乡是江南,宋以前北方青瓷的质量远不及以越窑为代表的南方青瓷。”晚唐五代是中国青瓷发展的重要时期,这一时期,国内的几大重要窑口,除了越窑青瓷进入发展高峰之外,同样地处南方的长沙窑也在瓷器品种和质量方面得到了较大的提高,其中就包含相当数量的青瓷产品。同时,陕西耀州窑的青瓷生产水平也在这一时期取得了相当的进步,成为北方青瓷的代表。可以说,判断中南工大唐墓这批青瓷的产地,这三个窑口都是不容忽视的产地。

越窑是中国历史上最为著名的青瓷窑口,从东汉创烧到宋代衰落,跨越千余年。越窑在晚唐五代最主要的特点,就是大量高品质湖绿色或“千峰翠色”青瓷的生产(即所谓“秘色瓷”)。这时期越窑精品青瓷造型丰富,胎体青灰,发色稳定,而釉色则较为多样,有青黄、青绿、黄鳝青、绿玉色等。耀州窑位于今陕西省铜川市黄堡镇,是唐宋时期中国北方重要的窑场,瓷器种类丰富。根据考古资料,耀州窑在中晚唐开始烧制青瓷,经过前期的摸索与发展后,从五代开始,开始大量烧制青瓷,胎质细密,釉色莹润,大量精品开始出现,为宋代耀州窑的崛起打下了坚实基础。而长沙窑则是位于今湖南省长沙市铜官镇的青瓷生产窑口,以生产釉下多彩瓷器以及丰富多彩的装饰工艺而闻名于世,在晚唐五代时期,也曾生产部分青瓷产品。

首先来看离这个墓葬最近的长沙窑。广义上来讲,长沙窑是一个青瓷系窑口,晚唐五代是发展高峰期,也生产了部分发色较好的青瓷产品,但结合出土实物来看,无论是胎土的颜色和致密程度,还是釉色的莹润对比来看,都可以排除这6件青瓷是长沙窑生产的可能性。再来看其他两个窑口,张福康、张浦生先生曾对越窑(或越窑系)和耀州窑晚唐、五代时期的青瓷标本结合分析,从对比来看:从外观上,越窑系窑口的瓷胎普遍呈现不同程度的灰色,而不同于耀州窑胎土的白中带黄;从胎釉来看,越窑系几个窑口的釉层普遍较薄,不如耀州窑的青釉更厚;而在釉色方面,这些窑口普遍呈现艾色或艾中带灰,耀州窑则呈现明显的青绿色偏黄。结合中南工大唐墓中出土的6件青瓷器和三个青瓷窑口产品对比来看,应该说更加接近于越窑青瓷的特点。即使和法门寺出土的晚唐秘色瓷器以及浙江钱宽墓、水邱氏墓中出土的越窑秘色青瓷相比较,中南工大墓葬中这6件青瓷器皿在品质上也是不遑多让。

在确定产地之后,便是对时代的判断。浙江余姚上林湖是越窑在晚唐五代时期主要的高品质青瓷生产地点,在上林湖黄鳝山、燕子坤、大埠头等几处窑址都出产优质青瓷,生产的青瓷种类丰富,造型精巧,釉色多樣而美观,代表了越窑这时期的工艺水准。根据《上林湖越窑》一书中对考古资料的整理和分期,这种仿金银器造型的花口瓷器,最早出现在后段第四期,而到了后段第五期,这种花口、斜弧壁、平底略内凹的青瓷碗碟造型,与中南工大墓葬出土的5件花口青瓷碟非常相似;从烧造痕迹来看,这些青瓷明显是在匣钵中烧制,符合后段五期的越窑烧造出现以釉封口的瓷质匣钵的技术改进现象。这些现象都说明这5件花口瓷碟更有可能是上林湖后段第五期的产品,本书中将上林湖越窑后段五期的时间定为9世纪末期至10世纪初,也就是晚唐时代,发掘简报中的观点是合理的。

三、余论

这两组瓷器是长沙博物馆“湘江北去——长沙古代历史文化陈列”中“盛世潭州”部分的展品,作为长沙城在晚唐五代时期辉煌发展的历史见证。以上两节只是从瓷器研究的角度对它们进行了一些探讨,实际上,在瓷器本身之外,仍然有很多的信息需要我们去探索,比如墓葬主人的身份和地位,和这批瓷器一起伴生出土的文物所反映的历史文化,以及这两批瓷器各自的来源,等等。深入挖掘这些围绕在文物背后的信息,构建更加全面和丰满的历史文化面貌,才是我们为观众讲好“长沙故事”的关键。

除了这两批瓷器外,实际上墓中器物更引人注目的是一组金银茶器。这些茶器制作精美、纹饰富丽,器形多样,根据晚唐时期饮茶风俗来看,饮茶功能已经比较齐全。如果将这批金银茶具和两组瓷器相联系,并与《茶经·五之煮》中所描述的“凡煮水一升,酌分五碗,乘热连饮之”两相印证,这批金银茶具和两组瓷器,构成了完整的晚唐饮茶的器具,甚至可以说,青瓷和白瓷中各有5只造型基本一致的花口瓷碗,也不只是巧合了。这两类质地不同的精美文物,也反映出墓主人的身份与地位,虽然没有文字资料可以印证墓主人的具体姓名,但做工如此精美的物品,绝非一般人可以获得,墓主人应是高级贵族。此外,还有两点可以证明墓主人的身份,一是该墓葬规模巨大,是湖南省内目前少有的大型晚唐墓葬;二是这时期全国出土青、白瓷的墓葬,均为高级贵族墓,这也从侧面反映出墓主人的地位。

墓中瓷器的来源,实际上也反映出这一时期湖南地区的历史发展。根据李建毛先生对晚唐五代湖南出土白瓷的研究,认为这是因为这一时期湖南地区粮食和茶叶贸易发达,加之经常给中原王朝进贡,应该是从北方贸易而来或是中原政权的赏赐,这样的分析是有道理的。五代马楚政权的创立者马殷早在晚唐时期就已进入湖南,开始建立和稳固政权,其间多次向北方王朝称臣纳贡,同时大开全国贸易之门,如有赏赐或是贸易所得瓷器,也属正常。而且,马楚政权还曾为吴越提供进入中原的通道,文献记载“吴越王锣遣浙西安抚判官皮光业自建、汀、虔、郴、潭、岳、荆南道入贡”,在此过程中,赠送一部分瓷器给马楚政权的高官,也是有可能的。

(责任编辑:李珍萍)