氨甲环酸不同给药方式对髋关节置换围手术期出血的影响研究

殷俊,郑闽前,邹国友,徐小卒

(江苏省盐城市第一人民医院 骨一科,江苏 盐城 224001)

全髋关节置换(total hip arthroplasty, THA)是骨科治疗髋部疾病的常用有效方法[1]。每年我国约有20万患有髋关节骨性关节炎、无菌性股骨头坏死、股骨颈骨折、髋关节强直及类风湿性关节炎等的患者接受人工全髋关节置换手术,以重建髋关节活动能力[2]。围手术期出血是THA面临的主要问题,主要原因是手术创伤造成的血管破裂和纤溶系统的激活,出血量>1 000 ml。自体血回输和术中控制性低血压等措施均不能有效控制出血的发生,术后的输血率>20%[3]。输血会增加感染、输血反应、传染疾病及容量过负荷甚至死亡的风险,同时住院时间延长和医疗费用增加都会加重患者负担,降低治疗的安全性和有效性[4]。因此,高效且安全降低THA引起的出血,降低患者输血率与输血量仍是骨科临床研究的热点。

氨甲环酸(tranexamic acid, TXA)又称凝血酸,通过与纤溶酶和纤溶酶原上的纤维蛋白结合位点竞争性结合抑制纤溶现象,从而发挥止血作用。TXA可在局部降低毛细血管通透性和减轻炎症反应[5]。术中静脉滴注TXA可减少患者显性失血量和降低输血率,未见血栓形成概率升高。局部关节腔注射TXA能降低术后引流量,静脉滴注与局部注射联合应用TXA可降低总失血量和血红蛋白平均下降最大值,同时局部用药可降低TXA血管用药的潜在并发症的发生率[6-9]。但理论上不适量应用TXA可过度抑制纤溶导致血栓形成[10]。关于静脉联合局部使用TXA对出血、凝血功能及并发症影响的研究较少。本研究在局部关节腔注射用药的基础上,分析静脉与局部创面应用TXA对接受THA患者围手术期出血情况的影响,探讨剂量低、疗效好及并发症少的TXA给药方式。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月-2017年3月该院初次接受单侧全髋关节置换的患者40例。采用前瞻性随机对照实验方法,将其随机分为3组。其中,男性18例,女

性22例。纳入标准:初次接受单侧人工全髋关节置换的确诊为股骨头坏死或髋关节骨性关节炎患者。排除标准:①患有贫血、凝血功能障碍或出血性疾病;②术前1周内接受过抗凝治疗或长期口服抗凝药物;③对TXA过敏;④有血管栓塞或患肢感染史。本研究通过医院伦理委员会批准并监督,患者签署知情同意书。

1.2 实验分组与治疗方法

1.2.1 实验分组与给药方式 A组(12例):TXA关节腔局部注射给药。在关节囊缝合后将溶有1 g TXA 0.9%氯化钠(sodium chloride, NaCl)注射液20 ml一次性注射到关节腔内;B组(14例):TXA静脉滴注给药联合关节腔局部注射给药。按15 mg/kg剂量将TXA溶于100 ml 0.9% NaCl注射液中于切皮前完成静脉滴注,同时在关节囊缝合后将溶有1 g TXA 0.9%NaCl注射液20 ml一次性注射到关节腔内;C组(14例):术中喷洒和浸药纱布覆盖创面联合关节腔局部注射给药。将3 g TXA溶于150 ml 0.9% NaCl注射液中,取20 ml浸湿置于无菌托盘内的纱布2块,术中将带有TXA溶液湿纱布覆盖于磨好的髋臼骨床和扩髓后股骨近端髓腔内持续5 min,同时术中每隔10 min向创口局部喷洒剩余TXA溶液直至缝合前,在关节囊缝合后将溶有1 g TXA 0.9% NaCl注射液20 ml一次性注射到关节腔内。

1.2.2 手术方法 所有参与研究病例均由同一组骨科医师完成,步骤如下:全部病例均采用持续硬膜外间隙阻滞麻醉,后外侧入路,生物型假体。患者健侧卧位,逐层切开皮肤和筋膜,钝性分离臀大肌充分暴露手术区域,取出股骨头并清理骨赘与多余组织,磨髋臼至软骨下出血,扩髓植入股骨头假体,缝合关节腔,修复离断肌肉。逐层缝合筋膜与皮肤,放置一根引流管,术后夹闭引流管2 h,在增加关节腔压力同时延长关节腔内TXA作用时间。

1.2.3 围手术期处理 术后8 h皮下注射低分子肝素钠预防血栓,1次/d,持续用至出院。24 h后拔除引流管,待患肢有知觉后进行肌肉等长与等张收缩练习。术后3~5 d根据患者情况可用助步器辅助活动:分别于术后第2天,进行血常规检查,当患者血红蛋白(hemoglobin, HGB)<70 g/L或 70 g/L≤HGB>100 g/L伴随头晕、心悸、呼吸急促及面色苍白则给予异体红细胞输注;术后第7天进行双侧下肢深静脉彩色多普勒检查。

1.3 观察指标

1.3.1 一般指标 患者性别、年龄、体重指数(BMI)及病种。

1.3.2 主要观察指标 ①显性失血量:显性失血量=术中出血量+术后总引流量,术中出血量由负压引流罐内血量与浸血纱布质量两部分组成;②隐性失血量:隐性失血量=(术前HGB值-术后HGB最低值)-(显性失血量+自体血回输量+异体血输血量),每400 ml出血相当于10 g/L血红蛋白值;③平均输血量:每组所有输血患者总输血量/输血人数;④输血率:每组输血例数/总例数;⑤HGB含量:术前、术后第2天进行血常规检查;⑥D-二聚体(D-dimer,DD):术前、术后第2天进行检测,正常<0.55 mg/L;⑦凝血功能:术前与术后3 h检测;⑧纤维蛋白原(fibrinogen, FIB):正常值为2~4 g/L;⑨凝血酶原时间(prothrombin time, PT):正常值为11 s,PT>14 s为延长;⑩活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT):正常值为 30 s,APTT>40 s为延长;深静脉血栓:术后7 d进行双侧下肢彩色多普勒超声检查。

1.3.3 术后血栓类并发症指标 症状性肺栓塞和深静脉血栓发生率。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 20.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较采用方差分析,两两比较用SNK-q检验,计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验或Monte-Carlo确切概率法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

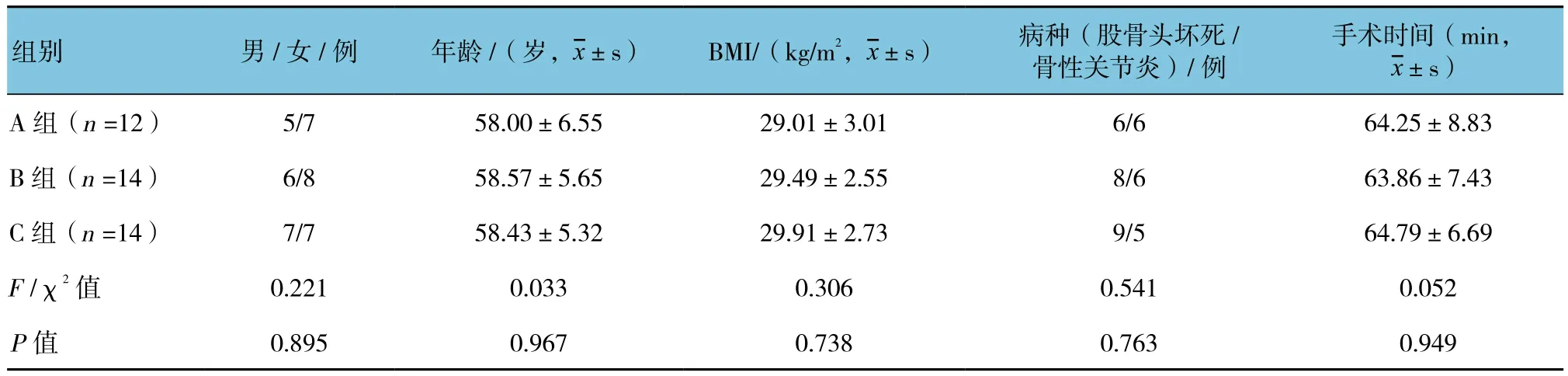

2.1 3组一般资料比较

3组年龄、性别、BMI、病种及手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组一般资料比较

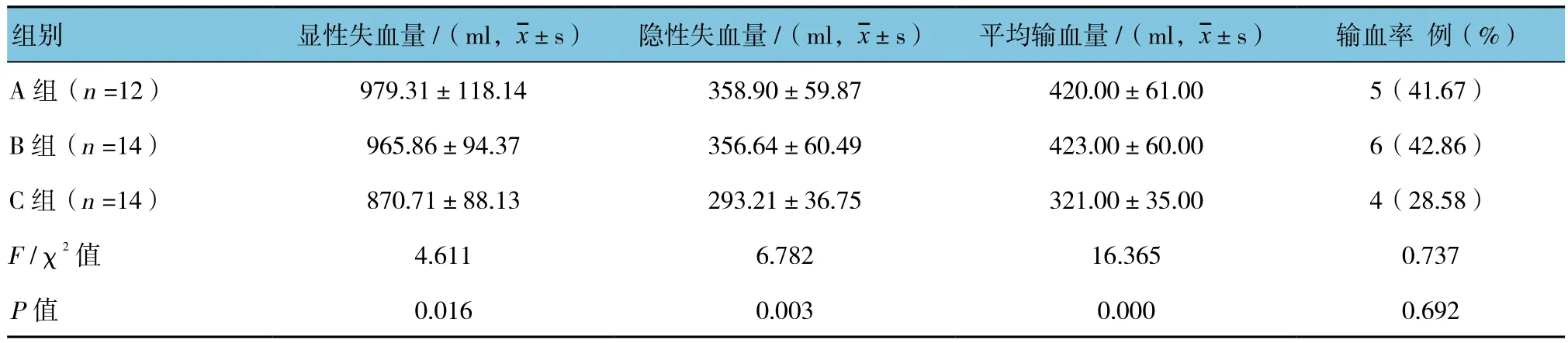

2.2 3组显性失血量、隐性失血量、平均输血量及输血率比较

3组显性失血量、隐性失血量及平均输血量比较,经方差分析,差异有统计学意义(P<0.05);C组低于A组、B组(P<0.05)。A组和B组差异无统计学意义(P>0.05)。3组输血率比较,经χ2检验,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

表2 3组显性失血量、隐性失血量、平均输血量及输血率比较

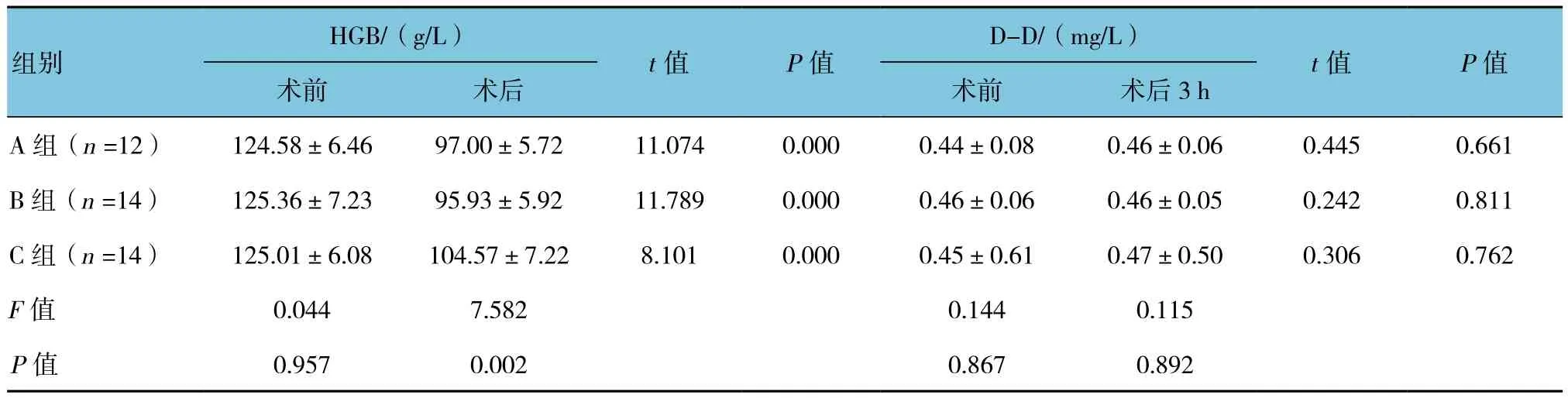

2.3 3组手术前后HGB与D-D水平比较

3组手术后HGB水平与术前比较,经t检验,差异有统计学意义(P<0.05),术后低于术前。3组手术后D-D水平与术前比较,经t检验,差异无统计学意义(P>0.05)。3组术后HGB水平比较,经方差分析,差异有统计学意义(P<0.05),C组高于A组、B组(P<0.05),A 组和B组差异无统计学意义(P>0.05);3组术后D-D水平比较,经方差分析,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 3。

表3 3组手术前后HGB与D-D水平比较 (±s)

表3 3组手术前后HGB与D-D水平比较 (±s)

t值 P值术前 术后 术前 术后3 h A组(n =12) 124.58±6.46 97.00±5.72 11.074 0.000 0.44±0.08 0.46±0.06 0.445 0.661 B 组(n =14) 125.36±7.23 95.93±5.92 11.789 0.000 0.46±0.06 0.46±0.05 0.242 0.811 C 组(n =14) 125.01±6.08 104.57±7.22 8.101 0.000 0.45±0.61 0.47±0.50 0.306 0.762 F值 0.044 7.582 0.144 0.115 P值 0.957 0.002 0.867 0.892 HGB/(g/L)组别D-D/(mg/L)t值 P值

2.4 3组手术前后FIB、PT及APTT比较

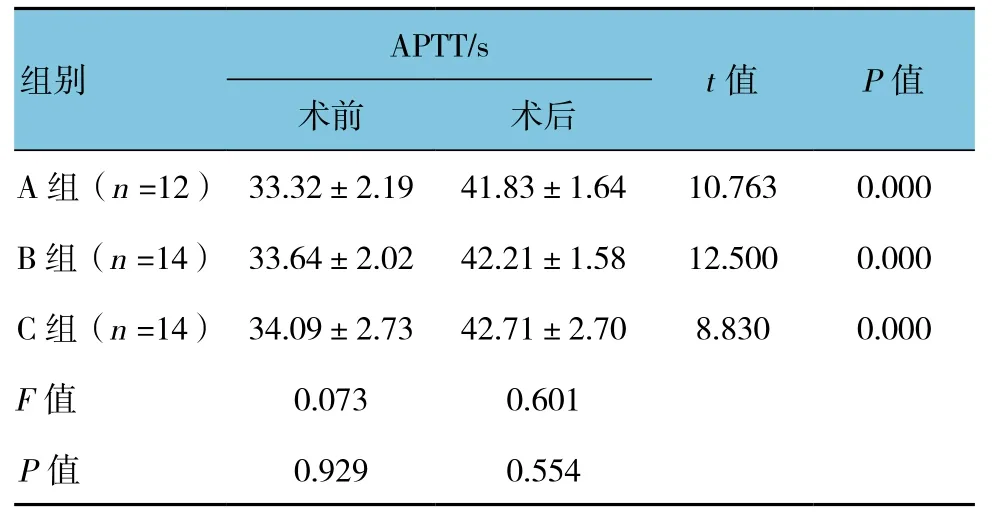

3组手术前后FIB、PT及APTT比较,经方差分析,差异无统计学意义(P>0.05);3组术后FIB和APTT与术前比较,经t检验,差异有统计学意义(P<0.05),3组FIB低于术前(P<0.05),而APTT高于术前(P<0.05);3组术后PT与术前比较,经t检验,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 4。

表4 3组手术前后FIB、PT及APTT比较 (±s)

表4 3组手术前后FIB、PT及APTT比较 (±s)

A组(n =12) 2.83±0.25 2.14±0.31 5.898 0.000 10.50±1.45 10.92±1.93 0.126 0.901 B 组(n =14) 2.86±0.29 2.13±0.32 6.263 0.000 10.93±1.77 11.21±1.65 0.403 0.690 C 组(n =14) 2.88±0.31 2.11±0.24 7.253 0.000 10.79±1.31 11.07±1.72 0.485 0.632 F值 0.112 0.028 0.260 0.080

续表4

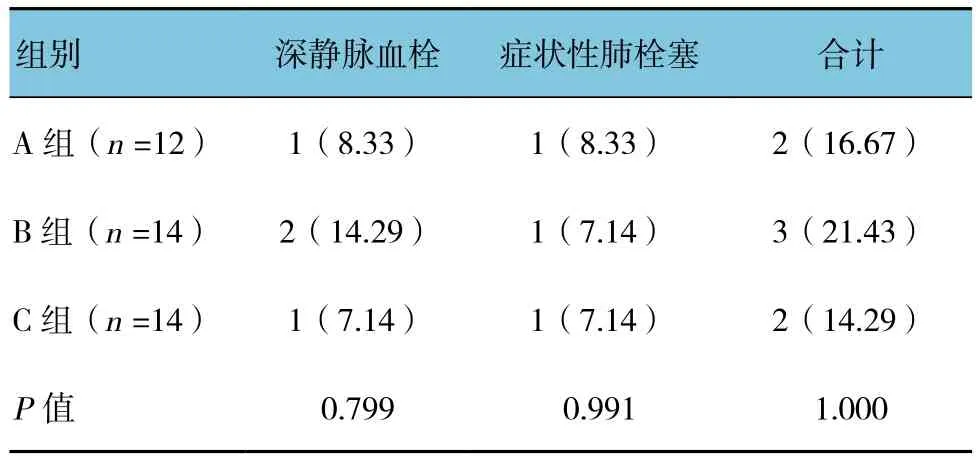

2.5 3组血栓性并发症发生率比较

3组血栓性并发症发生率比较,采用Monte-Carlo确切概率法,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 3组血栓性并发症发生率比较 例(%)

3 讨论

人工髋关节假体分为生物型和非生物型。生物型人工髋关节主要适用于年龄>65周岁,骨再生能力强且对活动度要求较高的患者,其生物相容性好,但生物型假体移植的出血量较非生物型假体移植大,对手术血液管理的需求更迫切[11]。本研究所有病例均为接受生物型人工髋关节假体移植的患者。研究表明,局部使用TXA比单次静脉滴注TXA和持续静脉滴注TXA能降低术后出血量与输血量[12-13],同时还应考虑静脉给药可能引发血栓等问题[14]。本研究从分析静脉给药与局部给药对术中与术后显性出血、隐性出血及凝血功能的影响入手,结合TXA作用机制探讨不同给药方式对THA围手术期出血的影响和用药安全性。

单侧全髋关节置换术创伤较大,手术过程中对病变部位粘连组织的剔除、磨臼及扩髓腔均可造成的失血属于显性出血[15]。同时患者部分血液渗出进入组织间隙形成组织液,同样可造成循环血量降低,属于隐性出血[16]。机体的凝血与纤溶系统相互制约维持动态平衡,手术造成的创伤通过激活纤溶系统造成术后出血,尤其是隐性失血[17-18]。

本研究结果显示,术中局部和术后关节腔注射TXA能降低患者术后显性失血量、隐性失血量及平均输血量,静脉和局部联合给药对失血量与输血量的降低程度并不高于局部给药,说明TXA通过抑制纤溶系统激活和亢进发挥止血作用,可能对动、静脉的快速出血的止血效果并不理想,而且术后凝血功能异常还包括凝血因子的消耗与稀释和血小板与补体的激活等。TXA发挥止血作用的大小取决于抗纤溶在凝血功能异常因素中所占比重。因此,本研究进一步对凝血功能进行检测,提示TXA的抗纤溶作用只是通过防止纤溶酶将凝固状态的纤维蛋白降解成溶解状态D-D等而失去止血作用,凝血功能变化是因为手术失血和创伤引起的血液高凝状态导致FIB大量消耗而降低,可能与TXA的应用没有直接关系,而APTT延长是因为失血引起内源性凝血途径激活导致凝血酶含量降低。TXA通过术中局部给药降低失血量与输血量的原因是TXA通过降低血管管壁通透性,阻止血液向周围组织的渗出,恰好对THA术中操作加速局部血液循环引起的局部失血量增多有效。本研究发现,红细胞内的主要成分HGB在术后均有下降,其中术中局部喷洒与关节腔注射TXA使HGB下降幅度减小,说明红细胞丢失情况比静脉给药联合局部给药和单纯局部给药轻,此结果与前述关于失血量的研究结果一致。局部喷洒和注射给药能缓解THA的围手术期出血,具有确切止血效果,并且静脉给药不能提高局部关节腔注射给药的止血效果。术后3 h APTT较术前延长,说明手术创伤同时激活内外源性凝血途径,但TXA静脉给药并未增强凝血功能。

D-D是不可溶纤维蛋白的降解产物,呈溶解状态,其在血液内含量升高表明有血栓形成和纤溶系统的继发激活,临床常作为血液高凝状态和原发与继发纤溶激活鉴别的有效指标。本研究结果显示,术后3组FIB均有不同程度下降和APTT延长,原因是手术引起血管内皮细胞损伤和组织因子释放入血,先后激活外源与内源凝血途径,产生大量凝血酶,促使溶解状态的FIB向不溶性纤维蛋白转化,引起FIB含量的快速降低和APTT延长。

综上所述,局部关节腔注射和术中创面局部使用TXA比静脉滴注能有效降低单侧人工全髋关节置换围手术期失血量和平均输血量,并不增加血栓性并发症的发生率。本研究随后将THA失血机制纳入研究范围,开展大样本量、多病种及多剂量的随机对照实验研究,并延长并发症的观察时间,探讨能减少THA手术患者输血率的TXA最佳给药途径和安全剂量。