从“枫桥经验”看新时代的社会治理新共识

——以绍兴地区创新实践“枫桥经验”为样本

虞伟庆

党的十九大提出乡村振兴战略,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,到2020年乡村制度框架和政策体系基本形成。在乡村振兴的战略部署里,包含着新时代社会治理体系的基础和愿景,法治是应有的手段和目的。在法治下乡的语境中,如何让现代的法治理念与功能,融入并发挥其功能于乡村的实际,需要有一个融合的平台和渐进的路径。同时,法治与既有的乡土秩序格局之间需要有一个嫁接的桥梁,而这个桥梁需要满足法治的规则意识和乡土的和谐传统。再者,面对新时代的中国社会治理,需要有发端于中国本土的治理经验加以诠释和提炼。发端于乡土的“枫桥经验”无疑是最佳的样本。

理解和发掘“枫桥经验”的内涵与价值,以及在新时代所要承担的功能,有必要回溯“枫桥经验”发展历程及其功能演变。

功能与价值:“枫桥经验”的发展历程及其功能演变

诞生于上世纪60年代的“枫桥经验”,从诞生至今大致经历了四个发展阶段:

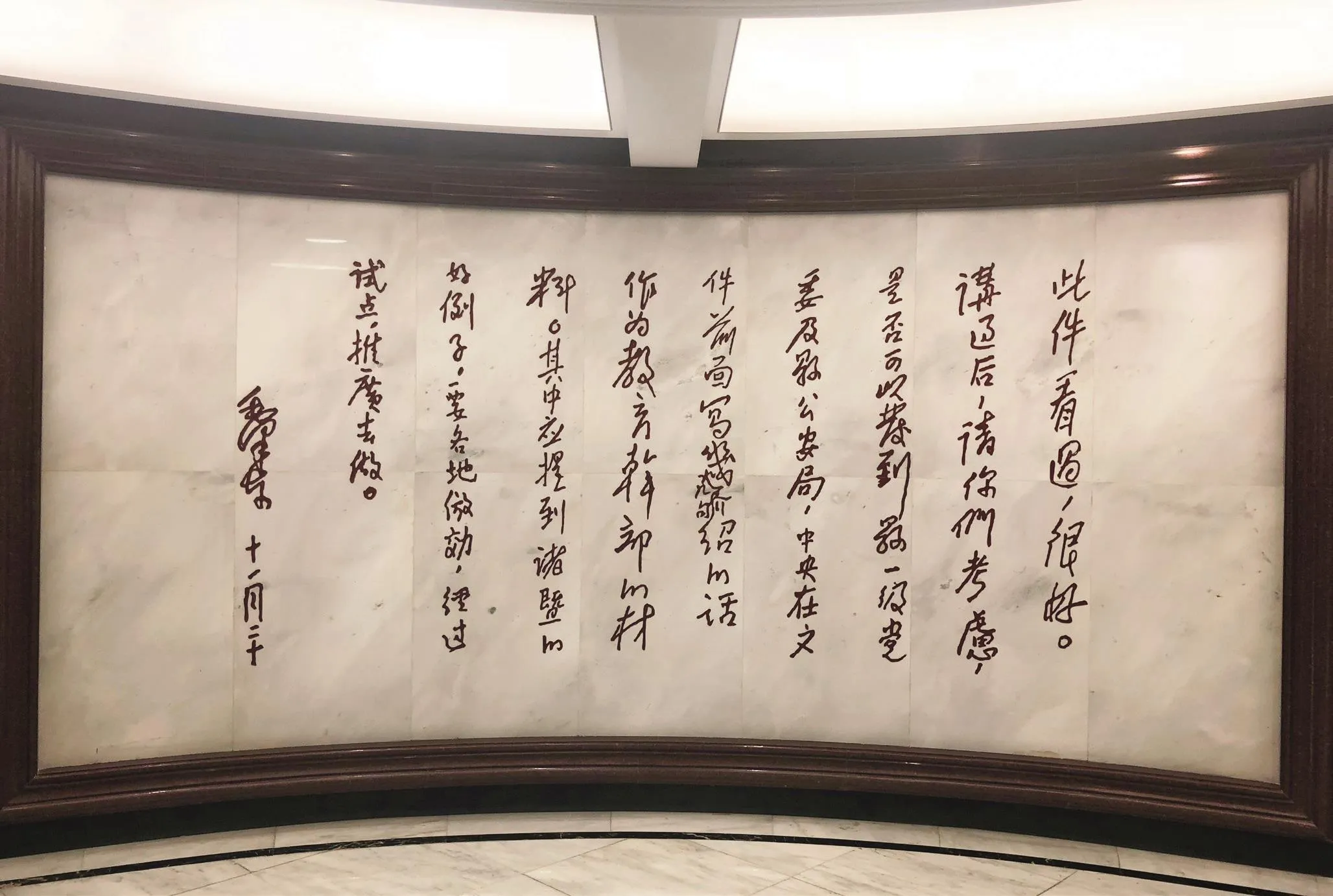

第一阶段是“四类分子”改造诞生“枫桥经验”。1963年,中共中央决定在全国农村普遍开展社会主义教育运动。10月底,时任公安部副部长凌云根据毛泽东的指示在调查核实后,主持起草了《诸暨县枫桥区社会主义教育运动中开展对敌斗争的经验》,即最原始的“枫桥经验”。其主要精神是“捕人少、矛盾不上交,依靠群众,以说理斗争的形式把绝大多数‘四类分子’就地改造成新人”。11月20日,毛泽东作了重要批示:“此件看过,很好,讲过后,请你们考虑,是否可以发至县一级党委及县公安局,中央在文件前面讲几句介绍的话,作为教育干部的材料,其中应提到诸暨的好例子。要各地仿效,经过试点,推广去做。”此后把“枫桥经验”推广至全国。这一时期的“枫桥经验”主要是对敌斗争的经验,是改造“四类分子”的经验。

第二阶段是从斗争经验向社会综合治理经验的转变。1978年后,枫桥在全国率先对经过长期有效改造、表现好的“四类分子”摘帽,并总结了摘帽工作经验。从“四类分子”改造中诞生的“枫桥经验”,在“四类分子”摘帽中又发挥了领先的作用,再次拓展了“枫桥经验”的功能。此后“枫桥经验”的着力点放到维护社会治安上,开始逐渐向构建“群防群治”的综治经验转变。

第三阶段是从社会综合治理经验向司法调处经验演变。随着案多人少矛盾在司法领域的日益突出,“枫桥经验”的矛盾调处功能进入司法视野。从1993年起,绍兴地区特别是诸暨市的法院系统,开始全面地将“枫桥经验”引入到法院的调解工作中,并逐步发展出一套基于“枫桥经验”内核的司法调处机制,完成了“枫桥经验”再次的功能扩张。

>>毛泽东主席批示手迹

第四阶段是向基层治理法治化的创新实践转变。随着国家法治化进程的不断推进,乡村基层的法治化治理进入了整体的战略部署。如何把现代法治理念与乡村传统治理经验相结合,构建一整套既符合现代法治要求,又能满足乡村秩序格局的基层法治化治理体系,既是基层法治化治理体系的挑战也是目的。经历了55年的发展和创新的“枫桥经验”自然成为这一挑战和目的的重要嫁接平台。不论是“四类分子”改造、摘帽、社会综合治理还是司法调处,“枫桥经验”已经融入国家的法治化进程,并承担着“软法”的功能。

从“枫桥经验”的四个发展阶段看,一方面,每个阶段的功能都是适应了当时社会的发展需要,并且每一阶段的功能都是在原有功能的基础上演变产生。另一方面,每一次的功能扩张都是党和政府通过对社会需求的把握,不断地通过创新实践,编织起可以扩展“枫桥经验”功能的社会治理网络,形成支撑“枫桥经验”不断适应时代和扩展功能的机制基础,其中党的领导至关重要。这两方面的原因互为因果,不断循环推进。

上述结论给我们的启示在于:创新发展“枫桥经验”的前提是对当下的需求及对“枫桥经验”的功能扩展有一个清晰的认识,其基础是党的领导,关键是法治化改造与融合。如果说乡村治理体系法治化是当前国家及社会治理能力建设的重要内容和目标,那么,新时代背景下社会治理模式与理论的创新必须向本土的治理经验寻求范式建构与对话基础。换言之,在诠释新时代社会治理这一“中国故事”的过程中,应当有自生的“解释文本”,如此,才可以有长久的解释能力和旺盛的适应能力。

联动与创新:绍兴地区的“枫桥经验”创新实践

作为“枫桥经验”的诞生地,绍兴地区历来重视发展和创新实践“枫桥经验”。如果说创新是因应时代的需要而不断探索的过程,那么构建起绍兴地区创新实践“枫桥经验”的基础则是“联动”。绍兴市在发展和创新实践“枫桥经验”的过程中,围绕着“枫桥经验”的内核,通过延伸部门职能、扩展服务管理模式、引导社会力量参与,形成了以政府、乡村、行业共同参与的联动网络,通过机制的创新,引导“枫桥经验”逐步演化成为一种可资运行的社会治理机制。

首先是多元化的矛盾纠纷化解机制。当前绍兴市建立以综治中心为统领的多元化矛盾纠纷化解机制,整合行业部门“七站八所”资源,建成市县大调解平台7个、乡镇平台118个。同时,根据矛盾纠纷的特点,推进行业性、专业性调解组织建设,拓宽第三方参与纠纷化解渠道,发挥社会力量的积极作用。全市已在市、县两级建立13个行业69个专业调委会、171个调解工作室基础上,延伸调解触角,基本形成专业化、专职化、公益化的行业性专业人民调解组织体系。

其次是全覆盖的乡村公共法律服务体系。当前绍兴地区基本实现村村都有法律顾问,建立以律师为主、基层法律工作者为补充的法律服务主体格局。不断改进乡村法律服务方式,发展出“预约服务”“定制服务”“精品服务”“微顾问云服务”“常态服务”等不同的服务方式,尽力满足乡村法律需求。

最后是自治化的乡村治理模式。乡村治理模式的创新既要依靠法治下沉,也要依靠本土资源的优化,为此,绍兴市从三个方面推动建立自治化的乡村治理模式:一是普及村规民约。在尊重乡村自治体系的同时,把现代的法治要求融合进去,有力推进基层治理法治化。目前,全市2615个行政村和社区全部完成村规民约社区公约的制定修订工作。二是引导乡贤参事会发展。全市建立村级乡贤参事会1832个,会员人数20918人,乡贤担任村干部2818人。积极引导广大乡贤及其组织积极参与乡村矛盾纠纷化解、社会治理等工作,并发挥了重要作用。三是推进乡村治理信息化。以推进“网格化管理、组团式服务”与“浙江平安建设信息系统”“两网融合”为抓手,构建网上网下联动工作机制。

问题和建议:以“枫桥经验”推动基层法治化治理的路径

“枫桥经验”的发展与创新始终是伴随着目标导向的功能扩张在不断变化的时代需求中,不断扩张“枫桥经验”的功能。当前,在创新实践“枫桥经验”中,各地做法不一,就绍兴地区的做法而言,可以归纳为“综治本位、社会参与、法治融合”。这种融合的做法,可以视为一种多元的法治化改造。但也存在着认识论和方法论上的不足,进而限制了“枫桥经验”在推动基层法治建设的功能扩张。

一是认识论上的不足。对于“枫桥经验”的认识,长期以来固化在乡村的社会综合治理、矛盾纠纷化解上,而对其蕴含的法治内涵和法治化诉求认识不足。“枫桥经验”确实发端于基层的矛盾化解,但是矛盾化解本身即包含了“法治”的要求。因此,应当着重发掘“枫桥经验”中的法治内涵,重新梳理其法治化诉求与当前的法治建设要求的契合点,使“枫桥经验”真正具备承接和融合国家法治下乡的平台功能,进而提炼出“新枫桥经验”,推动社会治理新格局的建立。

二是方法论上的不足。从方法论上看,自“枫桥经验”诞生以来,对其发展与实践更多依赖于政府的重视与推动,表现为“政策下乡”,限制了“枫桥经验”原生发展、丰富的可能。因此,在创新、发展“枫桥经验”的过程中,应当重视民间、社会力量的参与,重视民间、社会的自治模式与国家法治要求的融合,进而不断地“自发”形成“新枫桥经验”。

对以“枫桥经验”推动基层法治建设的建议是:在推动乡村基层法治建设中,重视运用和创新实践“枫桥经验”,体现的是现代法治要求与当下中国乡村本土治理资源的融合。在理解和发掘“枫桥经验”的法治内涵和法治诉求的同时,应当廓清认识论和方法论上的误区和不足,引入更多的社会、民间力量,扩张“枫桥经验”的功能,在达成对“枫桥经验”的法治化改造的同时,实现法治下乡与“枫桥经验”的无缝对接。

从路径选择看,应当在整体规划的基础上,通过联动、延伸,引入社会力量参与,以服务推动法治下乡,进而推动乡村法治建设。具体而言可以从六个方面着手:

1.做好乡村法治规划,建立乡村法律服务清单。有效梳理当前涉农法律规范,以市、县为单位,建立乡村法治规划。在此基础上,因村制宜,结合当地的村规民约和村情,建立村级法律服务清单,为进一步送法下乡奠定路线图基础。

2.延伸部门职能,建立乡村法治服务联动机制。在乡村法治规划的基础上,延伸部门职能,以乡镇综治委为主体,构建多部门的联动机制,开展乡村法治宣传、矛盾化解等联动。

3.建立乡村法治志愿者库,推行乡村法治大讲堂。建立乡村法治志愿者库,由志愿者和乡村建立法治“结对帮扶”。同时,推行“乡村法治大讲堂”,由乡村法治志愿者结合各村实际、当前的热点等问题,以讲堂的形式向乡村群众进行宣讲,丰富农民群众的文化生活,提升农民的法治意识。

4.依托互联网,建立乡村法治网络平台。采取网上互动、定点推送等方式,与实体工作机制相辅相成,便利群众知法、学法、懂法,实现“法上网来,理下乡去”。

5.建立重大、疑难事务专业会商和介入机制。乡村重大、疑难事务,在缺乏章程规范的情况下,应当及时启动联动机制,邀请相关专业部门、人员,通过会商和介入,参与相关事务的论证、实施,为重大、疑难事务解困惑、明法理、订章程,确保相关事务的实施有法可依、有章可循。

6.建立乡村购买法律服务机制,保障日常法律需求。在由村级财务支付和转移支付相配套的财务保障基础上,对村级日常治理、运行进行全方位、全流程的提供法律服务和保障,确保村级治理合法合规。

提炼与共识:新时代的社会治理与“新枫桥经验”

“枫桥经验”是实践的产物,也是提炼的产物,其中包含着群众的智慧,也包含着党和政府的提炼与推广。在这个过程中,“枫桥经验”也从乡村的治理经验走向社会治理模式。如绍兴地区对“枫桥经验”的创新实践,基于“枫桥经验”的内核,而建构起来的一整套融合社会平安创建、综合治理、矛盾化解的机制,无处不体现着现代法治保障、社会自治维系、传统德治引领的“三治融合”的中国社会治理典范与追求。

社会治理能力和治理体系现代化,是当前和今后一个时期中国必须面对和解决的重大课题。在这个“现代化”的要求和语境里,应当包含着这样一个共识:即本土资源与外来语词要融合、现代法治与传统经验要融合、政府治理与社会自治要融合。这些融合的共识,在新时代的背景下,即体现为“共建共治共享”的社会治理新格局。这种新格局的提出,即是为了探索和建构一种“政社、官民、民民”之间既有分工又有合作,最终达成一种有序、参与、共担的社会治理新局面,既符合和谐共生的传统社会秩序追求,也符合党的领导、政府责任、秩序优先、社会自治和民生关怀的当下中国社会治理实践。

“枫桥经验”是实践的产物,也是提炼的产物,其中包含着群众的智慧,也包含着党和政府的提炼与推广。图为毛泽东主席批示手迹。

如果说“三治融合”是乡村治理的目标与追求、“共建共治共享”是新时代社会治理的格局,那么在“枫桥经验”的基础上提炼和演化出“新枫桥经验”,则是打造新时代社会治理新格局和新理念的“本土资源”。

在新时代的背景下,重新梳理和发掘“枫桥经验”内涵、功能及定位,提炼出“新枫桥经验”,既是为了诠释新时代社会治理这一“中国故事”提供“中国文本”,也是为了把正在实践的各种创新实践加以归纳、总结,演绎出一整套新时代的社会治理体系和社会治理解释体系,从而让这个发端于本土并实践于本土的社会治理经验,在坚持党的领导和法治化改造与融合的前提下,能够承担起推动和重塑“共建共治共享”的社会治理新格局的历史新使命。

今年是“枫桥经验”创立55周年,也是习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”15周年,有必要进一步深入研究、深度创新实践、深刻提炼总结,提出“新枫桥经验”,发挥新时代功能,承担新历史使命。在提炼和实践“新枫桥经验”的过程中应当坚持问题导向,做到有的放矢,切忌形式主义。今年也是习近平总书记提出“晋江经验”16周年。如果说,晋江经验是区域经济发展的典范,是发展社会生产力,打造社会文明的经济基础这个“硬实力”,那么“新枫桥经验”就是社会治理新格局的典范,是构建社会生产关系,打造社会文明的稳定秩序这个“软实力”。在新时代的背景下,应当“不断去实践,始终在创新;软硬共发展,才是真实力”。

———记诸暨市公安局枫桥派出所