国外直升机医疗救援体系发展现状及启示

周开园,袁家乐,张建杰,王彦虎,任 杰

(空军军医大学卫勤训练基地卫生勤务学教研室,西安 710032)

直升机具有“垂直起降”、“悬停作业”、“贴地飞行”等特点,早在第二次世界大战时期就被用于伤病员的搜救工作。朝鲜战争、越南战争见证了直升机战场医学救护的进一步发展,在美军“DustOff”救援行动中,多达40 000余名负伤士兵通过直升机得到了及时有效的救护,伤病员从交战前线到后方救治机构的时间不超过20分钟[1],伤死率低至1%。20世纪70年代初,直升机在医学救护领域的应用优势逐渐得到民间的重视,以美、德为代表的发达国家开始将直升机用于紧急医疗救生服务,并相继建立各具特色的直升机应急医疗救援体系。

1 国外直升机医疗救援体系现状及特点

1.1救援法规健全国外发达国家航空医疗救援起步早,发展成熟,有关航空医疗救援法规和制度建设也较健全。20世纪70年代初,《德国联邦搜救法》的颁布实施,成为德国建立直升机医疗救援体系的主要促成因素。德国各州还颁布各自的急救服务规定,通称为“Hilfsfrist”,综合了紧急医疗救治与经济方面的要求,规定了直升机医疗救援响应时间,同时规定了救援基地的选址、经营和医疗救援人员的资质等相关问题[2]。

美国在1956年就颁布《全国搜索救援计划》,确定美国空军为本土范围的陆上航空搜救执行机构,通过空军救援协调中心(AFRCC)协调政府、军方、各州搜救机构和拥有航空能力的企业、组织。1958年美国国会通过的联邦航空法案(FAA)使美国成立联邦航空管理局,负责审查和控制全美航线的安全与空域的使用。各直升机医疗救援机构必须遵守联邦航空法案和联邦航空管理局的各项航空安全管理规定。各直升机医疗救援机构通过美国交通部部长办公室办理公共需求许可、免税、付费和雇佣性质等经济活动许可。1978年美国国会颁布“航线管制解除法案(ADA)”解除航线管制,促进通航产业的繁荣发展。除此之外,美国各州紧急医疗服务办公室(EMSO)对直升机医疗救援的医疗安全进行管理,包括诊疗规范和医疗培训、医疗装备标准、伤病员救治环境、医疗转运计划和EMS通信、基于诊疗规范的认证和许可等。美国直升机医疗救援机构不仅需要遵守联邦航空管理局的各项航空安全管理规定,还需要遵守各州紧急医疗服务办公室的各项医疗安全管理规定。1979年美国成立联邦紧急事务管理局(FEMA),负责指挥、协调、实施美国自然灾害、恐怖组织等应急救援任务的实施,根据1974年制定的《斯坦福减灾和紧急救助法案》实施航空应急救援计划,作为国家应急救援力量调配航空应急救援资源[3]。此外,遇到重大事故或自然灾害时,美国军队的直升机救援队可以通过MAST(Military Assistance to Safety and Traffic)项目参与到全国的应急救援中。

1.2运作模式多样国外发达国家直升机医疗救援体系运作模式不尽相同,有些是采用商业模式运作,有些是政府的消防、警察部门主导,有些依附于医院、教会,有些为独立的通航公司,相应的救援费用来源于商业保险、医疗保险、政府提供的部分资助、社会慈善捐赠和个人按需支付。总的来说,大致可分为三种主要模式,分别是医院主导模式、公共服务模式和商业机构主导模式。

1.2.1 医院主导模式 医院主导模式通常由医院雇佣一个持有航空管理机构认证的直升机运营商,由运营商负责管理直升机应急医疗服务中的所有飞行相关事务,运营商必须自备1架直升机、若干飞行员和机械师,医疗团队通常是医院的急救医师和重症护士组成。这种模式大多是非营利性质,是20世纪70年代直升机紧急医疗服务刚刚起步时最为常用的模式。在日本,搭载好救援设备的直升机平常就停在医院旁边,遇有救援任务,可迅速将医务人员送至伤病员所在地实施现场救护[4]。

1.2.2 公共服务模式 公共服务模式分为两种,一种是政府主导模式,即由政府机构如警署或其他公共安全机构主管的紧急医疗服务项目,分为全日制和非全日制,医护队伍水平也有差别,一般不向患者收取转运费用。一种是公益组织或协会主导模式,如瑞士航空救援队(Rega)是独立的、非营利性的民营基金会,受瑞士联邦政府监督,不从各级国家政府机关接受资金。Rega每年能收到的捐助可以满足其60%的开销,剩余40%由保险公司提供[5]。Rega总部、喷气机场和指挥中心在苏黎世Kloten机场,通过全国范围内的34个固定站和无线电网络来帮助组织和协调救援任务。任何遭受事故或重病的人都可以拨打Rega的紧急号码1414进行求救,发出求救警报的人不用承担任何费用。

1.2.3 商业机构主导模式 商业机构主导模式指直升机运营商全盘经营直升机应急医疗服务,包括购买或租赁直升机、雇佣飞行员及医疗团队,并与当地数家医院保持接收患者方面的合作,由飞机运营商直接向患者的保险公司收取医疗转运费用,是20世纪90年代发展起来的新兴的主要的直升机应急医疗服务模式。美国现有300多个直升机医疗救援组织,大多为商业机构营利性质。

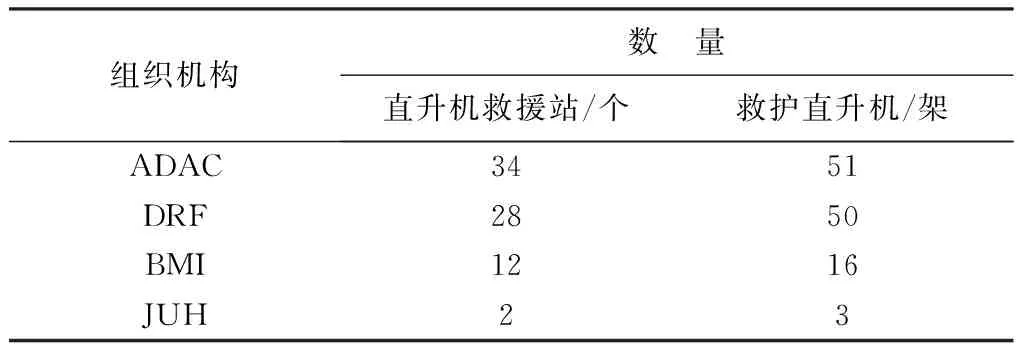

1.3救援网络密集国外发达国家直升机应急医疗救援组织和机构数量较多,分布广泛,遍布国内各地。德国目前共有4家提供直升机紧急医疗救援服务的组织机构,76个直升机救援站遍布下辖的16个州市, 120架专用救护直升机投入使用,每年执行应急医疗救援的任务量高达10万次。德国有4家较为活跃的救护直升机运营机构,分别为ADAC(General German Automobile Association)、DRF(German Aviation Rescue Guard)、BMI(Federal Department of the Interior)和JUH(Johanniter-Accident-Care),其各自运营直升机救援站与救护直升机(表1)。德国国土南北约1 000千米,东西约700千米,而其救援直升机的值勤半径50~140千米,可见,在德国已形成了几乎覆盖全境的密集的空中救护网络。

表1 救护直升机运营机构及相关配置

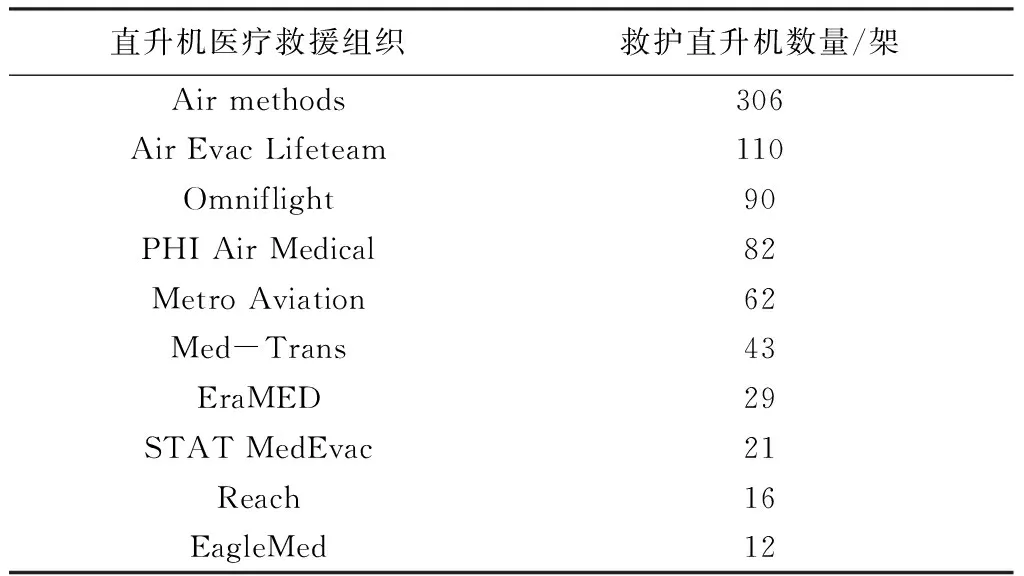

美国直升机应急医疗救援服务的组织机构包括医院、企业与政府相关部门。据统计,美国现有300多个直升机医疗救援组织(多为营利性质),846个直升机救援站遍布全国各地,998架专用救护直升机投入使用,每年执行应急医疗救援的任务量高达20多万次。这些救援中心的布局主要考虑覆盖人口聚居地与主要交通网络两个因素,使整个航空医疗救援体系可以为全美84.5%的人口提供应急服务,覆盖全美60%的州际公路网络。美国综合排名前十的直升机医疗救援组织及其各自的救护直升机数量(表2)。

表2 美国排名前十救护直升机运营机构

据统计,截至2016年2月,日本共有47个直升机救援站分布在全国各地,执行医学救援任务的直升机涵盖EC135、BK117、Bell429、AW109SP和MD900等多种机型[6],每年执行紧急医疗救援的任务量达1万余次。未来,日本希望全国新建直升机救援站的数量达到50~70个,专用救护直升机数量达到73架,实现直升机应急医疗救援服务的全疆域覆盖。

1.4救援响应迅捷国外发达国家由于直升机应急医疗救援网络覆盖广泛,空域开放,救援指挥体系高效,救援响应时间短,大多可以在30分钟内到达救援现场。

瑞士航空救援队(Rega)在全国范围内布置有10个自己运营的直升机基地和3个由合作伙伴运营的直升机基地。直升机基地的分布原则为在良好的飞行条件下,可以在15分钟之内到达除Valais州之外的全国任何一个地点[9]。

德国,急救行动中心(The Emergency Operation Center)负责救护直升机的调度联络工作。收到求救信息后,调度员会综合伤病员伤情、位置、可供选择的运输资源以及天气等有关信息,决定是否派出救护直升机。一般情况下,在收到求救信息后,救护直升机可在2分钟内起飞,15分钟即可到达伤病员所在地实施救援。

日本直升机应急医疗救援体系始建于2001年,其应急医疗救援的目标是使伤病员能够在1个小时(golden hour)之内到达确定性医疗机构得到及时有效的救护;要求急救中心接收求救信息不超过1分钟,10分钟之内救援力量到达事故现场,45分钟内将伤病员后送到确定性医疗机构,1小时开始对患者实施医疗干预。因此,为了提高效率、缩短反应时间,日本救护直升机的派遣工作主要由消防部门下属的调度中心负责[6]。

1.5专业协会齐全直升机应急医疗救援涉及政府、通航、医疗等多部门、多学科,体系非常复杂。国外航空医疗救援相关专业协会众多,有利于制定航空医疗救援诊疗规范,形成行业共识,促进航空医疗救援产业的快速繁荣发展。北美医疗转运服务与认证联合会(CAMTS)是一个独立的非营利组织,主要审查和认证全球固定翼飞机、旋翼飞机和地面医疗转运服务组织的各项已建立的服务标准。CAMTS可以说是“协会的协会”,下辖22家协会组织,每个组织都在CAMTS执委会派驻有常驻代表。这些会员组织包括:航空航天医学会(AMA)、航空医疗经营者协会(AMPA)、航空航天医师协会(AMPA)、航空和地面转运护士协会(ASTNA)、美国儿科学会(AAP)、美国重症监护护士协会(AACCN)、急救护士协会(ENA)、航空医疗服务协会(AAMS)、欧洲直升机应急医疗救援服务和空中救护协会(EHAAC)、国际飞行/重症监护急救员协会(IAFCCP)、国际医疗转运通信专家协会(IAMTCS)、国家航空运输协会(NATA)、紧急医疗服务医师全国协会(NAEP)、州紧急医疗服务办公室全国协会(NASEO)、国家紧急医疗服务飞行员协会(NEPA)和美国运输指挥司令部(USTC)等。这些协会包含直升机应急医疗救援所涉及的政府管理机构、运营机构、医疗机构、医疗人员和飞行员等各个方面,推动直升机应急医疗救援的各项标准的制定和相关人员的资格认证。

1.6救援装备先进国外发达国家不仅拥有众多的专用救护直升机,还有各种可供加改装的医用直升机,机载医疗设备先进,并且都有专业机构的适航认证。根据救援任务的不同,德国救护直升机分为RTH(rescue transport helicopter)和ITH(intensive care transport helicopter)。RTH(如EC135)机身小,起降迅速,主要用于将医护人员送至事故现场对伤病员实施现场急救;ITH(如EC145/BK117)机舱开阔,机上携有呼吸机、除颤仪等重症监护装备,主要用于执行危重伤病员的院际转运任务。在德国现存的76个直升机救援站中,有53个是RTH救援站、14个是ITH救援站,其余为多用途直升机救援站。

美国拥有数量众多的救护直升机,有以UH-60Q“黑鹰”救护直升机、UH-72A救护直升机、“超黄蜂”救护直升机和MedUAV救护直升机等为代表的专用救护直升机,另外可供加改装的各型直升机有数千架。其专用救护直升机设有手术单元、危重患者加强护理单元、传染隔离单元,已经具备在机上进行手术、危重患者救护和远程医疗会诊条件,特别是机载医疗救援装备信息化程度已比较高,提升直升机应急医疗救援的能力和效率。围绕各类平台及装备,美军已建立起完善的救治技术体系及操作规范。

瑞士航空救援队(Rega)拥有13架直升机(8架A109 K2和5架EC145)和3架救护用喷气式飞机CL-604“挑战者”。所有的飞机都配有先进的医疗设备,被称为飞行特护室。阿古斯塔公司的K109K2和欧洲直升机公司的EC145都经过专门的设计,用来运送患者并提供医疗救护,可执行救援任务和运送患者转院。为了完成没有平坦地面可以降落的任务,直升机上装配救援用绞车和50~90米长的绞索。

1.7救援队伍编成合理、人员训练有素机上救治环境特殊,对医疗救护人员要求更高,世界各国非常重视专业队伍的训练。直升机应急医疗救援队医务人员一般组成模式为飞行医师和飞行护士、飞行急救员和飞行护士、飞行护士和飞行护士等,并且都通过相关的资格认证,精通基础生命支持(BLS)、高级生命支持(ACLS)、小儿高级生命支持(PALS)、院前创伤生命支持(PHLS/ITLS)等实践技能。

德国直升机救援队通常由1名飞行员、1名急诊医师和1名急救员(Paramedic)组成。急救员必须获得HCM(HEMS Crew Member)认证才能参与直升机医疗救援工作。急诊医师多来自救援站所在医院的麻醉科。此外,在执行悬吊或索降救援任务时,机组会增添一名成员,称为“flight attendant”,负责操纵绞车等装置[2]。

美国民用救护直升机机组除飞行员外,一般由1名急救员和1名飞行护士组成,只有不到5%的直升机救援组织在机组编配上包含了1名医师[7-8]。值得注意的是,在美国,急救员与飞行护士是独立的职业,只有通过航空医学等课程培训,获得相应资质认证的注册护士或急救员才被允许参加直升机应急医疗救援工作。

日本民用救护直升机机组除飞行员外,一般由1名急诊医师、1名飞行护士和1名机械师组成。从人员编成上与德国有两个不同之处:①根据日本法律规定,某些特定的医疗处置操作,急救员是没有权限实施的[9]。因此,在救护直升机人员编制上,编设1名飞行护士;②出于成本控制与飞行安全考虑,日本在其救护直升机上编配1名空中机械师。机械师坐于飞机的副驾驶位置,在任务的不同阶段承担不同的责任。在事故现场,机械师负责协助医护人员搬运伤病员;在起飞前或着陆后负责对直升机进行安全检查;在飞行途中,负责协助飞行员导航、障碍物监测,以及与地面急救人员沟通[10]。

2 对我国直升机应急医疗救援体系建设的启示

2.1完善法规制度建设区域化直升机应急医疗救援中心国外大量回顾性研究分析证明[11-14],与地面救援工具相比,直升机医疗救援花费虽高,但从伤病员的个人预后及国家医疗投入的总体水平看,直升机医疗救援的成本效益非常高。然而,直升机医疗救援的体系非常复杂,涉及政府机构、通航公司、医疗机构等,其可能遇到的法律关系前所未有,除了遵守一般性医疗常规、规范,还要遵守航空救援条件下的特殊诊疗常规、规范,而国家在该领域的专门法律规定却少之又少。因此,应完善直升机医疗救援相关法律法规制定,确立通航企业、医务人员与伤病员等参与主体的关系,明确各自权利与义务,从法律层面规范直升机医疗救援行动。

为建立覆盖全国的直升机应急医疗救援网络,应对突发事件和自然灾害应急医疗救援,必须从制度层面整合我国军队、海事、急救、警用和红十字会等单位分散的航空救援力量[15],明确直升机应急医疗救援归口管理、执行机构,明晰责任权利的界定,统筹规划建设区域化直升机应急医疗救援中心,优化直升机应急医疗救援力量配置,同时从法律法规方面明确直升机应急医疗救援的实施主体、受助主体、指挥调度程序、经费后勤保障等相关问题,规范救援飞机使用、起降点建设、空管协同、油料通信保障等要素的配套建设,从根本上促进直升机应急医疗救援持续繁荣发展。由于陆航部队拥有大量的直升机及应对自然灾害、突发公共事件应急救援、非战争军事行动卫勤保障等方面的救援经验,因此,在建设初期,可以依托军队优势,探索科学高效的直升机应急医疗救援军地协作共建机制。

2.2加强专业协作发挥航空医疗救援相关专业协会重要作用我国直升机医疗救援相关法律缺失的情况下,集合航空医疗救援各学科各领域的专家,制定航空医疗救援诊疗规范,形成航空医疗救援行业共识,可以促进相关法律法规的制定,规范行业的发展。2014年10月,中国医学救援协会成立中国空中医学救援工作委员会[16],同年底,中国医院协会急救中心管理分会航空医疗救援专业学组成立,主要工作为制定我国航空医疗救援管理制度、医疗急救规范、医师准入制度等内容。但是航空医疗救援涉及航空、监测、应急处理、调度指挥、医疗、气象、空管、场地等诸多领域,牵扯部门多,体系复杂,因此,仅靠一两个学会或专业学组难以推动行业快速稳定发展,必须加强航空医疗救援相关学科专业协会的协作。建议以中华医学会下属的航空航天医学、急救医学、重症医学等医学专业协会和相关航空专业协会为基础,推动航空医疗救援行业组织的成立,加强行业监管体系和政策研究,促进我国航空医疗救援的协同发展。

2.3研发救援装备加快直升机应急医疗救援装备国产化步伐航空医疗救援装备是行业快速发展的物质基础。我国专用救护直升机数量少,机载医疗救援装备性能兼容性差,严重制约直升机应急医疗救援体系建设。近年来,直升机医疗救援发展迅速,各地纷纷建立各自的直升机医疗救援机构,但其救护直升机、机载医疗装备大多从国外进口,主要有EC135、EC130等机型,从整体上推高了直升机医疗救援的成本,不利于直升机医疗救援的推广。因此,应根据我国航空医疗救援的规划和需求,加大对国产直升机医疗改进型研制的投入,建立机载医疗设备的适航认证标准和制度,制定鼓励采购国产航空医疗救援装备的优惠政策,形成航空医疗救援装备行业发展的良性循环。

2.4规范人才培养打造直升机应急医疗救援专业队伍直升机医疗救援是一项特殊环境下的复杂的救援工作,涉及航空、气象、安全、医学救护等多个领域,救护人员除了遵守常规医疗规范,还要考虑航空救援条件(低气压、噪声、振动等)下的特殊诊疗要求。然而,我国尚未建立起标准化规范化的直升机医疗救援人才培养与资质认证制度,直升机医疗救援机构大多以急救医师、急救护士执行空中医疗救援任务,缺乏航空航天医学的相关培训,容易产生医疗事故造成纠纷。因此,建议结合我国具体国情,借鉴国外经验,发挥各相关专业协会的重要作用,设置直升机医疗救援专业课程,建立直升机医疗救援人才培养、从业人员的执业资格认可,以及专业继续教育培训等制度,组建专业的直升机医疗救援队伍,高效地完成直升机医疗救援任务。