“非遗”背景下秦腔民间口述剧本的整理与挖掘

陕西省艺术研究院/柳茵

【内容提要】口述剧本目前在很多秦腔民国剧团、班社中仍普遍存在。在“非遗”观念已深入人心的当下,立足秦腔的非遗保护与传承,在调查研究、采访、访问基础上获得一手民间口述剧本资料,并将其记录、综合整理、进而做进一步的挖掘与研究是十分必要与紧迫的事情。

2006年,秦腔被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。但截至目前,针对秦腔的传承与保护,以往多侧重于其生态环境的调节改善、传承人传承谱系的构建等,对于更能反映其民间演出面貌的民间剧本,尤其是民间口述剧本,尚缺乏“非遗”视角的关注与思考。

在民间演剧中,口头编创是重要传统。相对于书面剧本,口述剧本主要由演员使用或依据一定的程式,在舞台演出中口头编创而成。由于没有剧情的完整文字记录,其唱词、念白、唱腔及舞台动作均由演员即兴发挥,剧本传播主要靠师徒之间的口传心授。从文学角度来看,这些出自民间艺人口述而记录下来的剧本也许水平不高,难与文人写作的定型剧本并称;但作为口述戏剧史料的一个重要分类,由于口述剧本均为“场上之作”,因此是比较真实反映某个剧种在某个历史阶段演出实际情况的“极其宝贵的资料”。[1]20世纪五六十年代,民间口述剧本曾在政府文化部门主导下被大量挖掘并以文字形式记录,然而,这批剧本因特定时代的政治导向与审美取向等因素大多“先天不足”。[2]口述剧本目前仍在很多地方戏中普遍存在。就秦腔而言,即便定型剧本已广泛通行,却仍有相当数量的民间剧团、班社会在一定场合使用口述剧本进行演出。

在“非遗”观念已普遍深入人心的当下,从剧种的历史文化背景入手、立足于秦腔这一剧种在当下传承与非遗保护,在调查研究、采访、访问基础上获得第一手民间口述剧本资料,并将其记录、综合整理、进而做进一步挖掘与研究显得十分必要与紧迫。

一、秦腔口述剧本现状

(一)陕西省艺术研究院藏秦腔口述剧本概貌

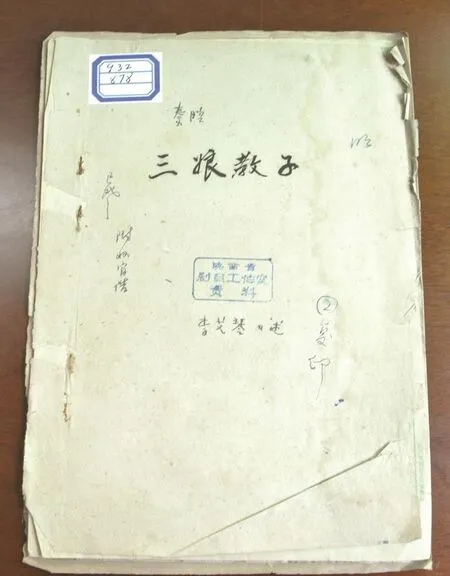

与全国大多数戏曲剧种相似,秦腔在20世纪五六十年代也曾经历过由政府文化部门主导的传统剧目、剧本的大规模挖掘、整理,这其中便包括秦腔口述剧本。1950年5月5日,中央政务院颁布了《关于戏曲改革工作的指示》(简称“五五指示”),全国各省市以“改戏、改人、改制”为中心的戏曲改革工作拉开帷幕。在陕西,最早由西北军政委员会文化部对流行于西北地区的戏曲情况进行了调查摸底,形成了《西北戏曲改进工作报告》,并将调查所得的戏曲资料进行多次展览,其中就有民间搜集的秦腔剧本。为专门配合“戏改”,1950年5月,西北军政委员会文化部成立戏曲改进处,特邀碗碗腔艺人杜升初(艺名一杆旗)口述剧本30多本,抄录保存。这是目前史料记载由官方组织的首次口述本整理工作。之后,先后有西北戏曲流行剧目修审委员会、陕西省戏曲修审委员会、陕西省传统剧目工作室、陕西省剧目工作室等机构曾参与过口述剧本的整理工作。这样的工作一直持续到1963年,整理、挖掘的陕西地方戏曲剧种口述剧本很多被编入《陕西传统剧目汇编》。

然而,随着“文革”的历史变故与社会动荡,已编辑出版的70集《陕西传统剧目汇编》大多以“四旧毒草”之名被销毁,其中数以百计的手抄剧本更是被作为废品草草处理。1982年,陕西省剧目工作室恢复建制并更名为陕西省艺术研究所,那些被长期搁置、未能得到妥善保存的大量民间剧本虽重见天日,却已遗失、损毁近半。仅以中路秦腔口述剧本为例,“文革”后存有量仅为54本,共计51个剧目。[3]

同时,现存秦腔口述剧本不仅数量有限,由于当时政治导向、审美取向等原因及特定时代人类学、口述史方法认知与视角的缺位,这些口述剧本内容在经过观察比对后均呈现出一定特征:

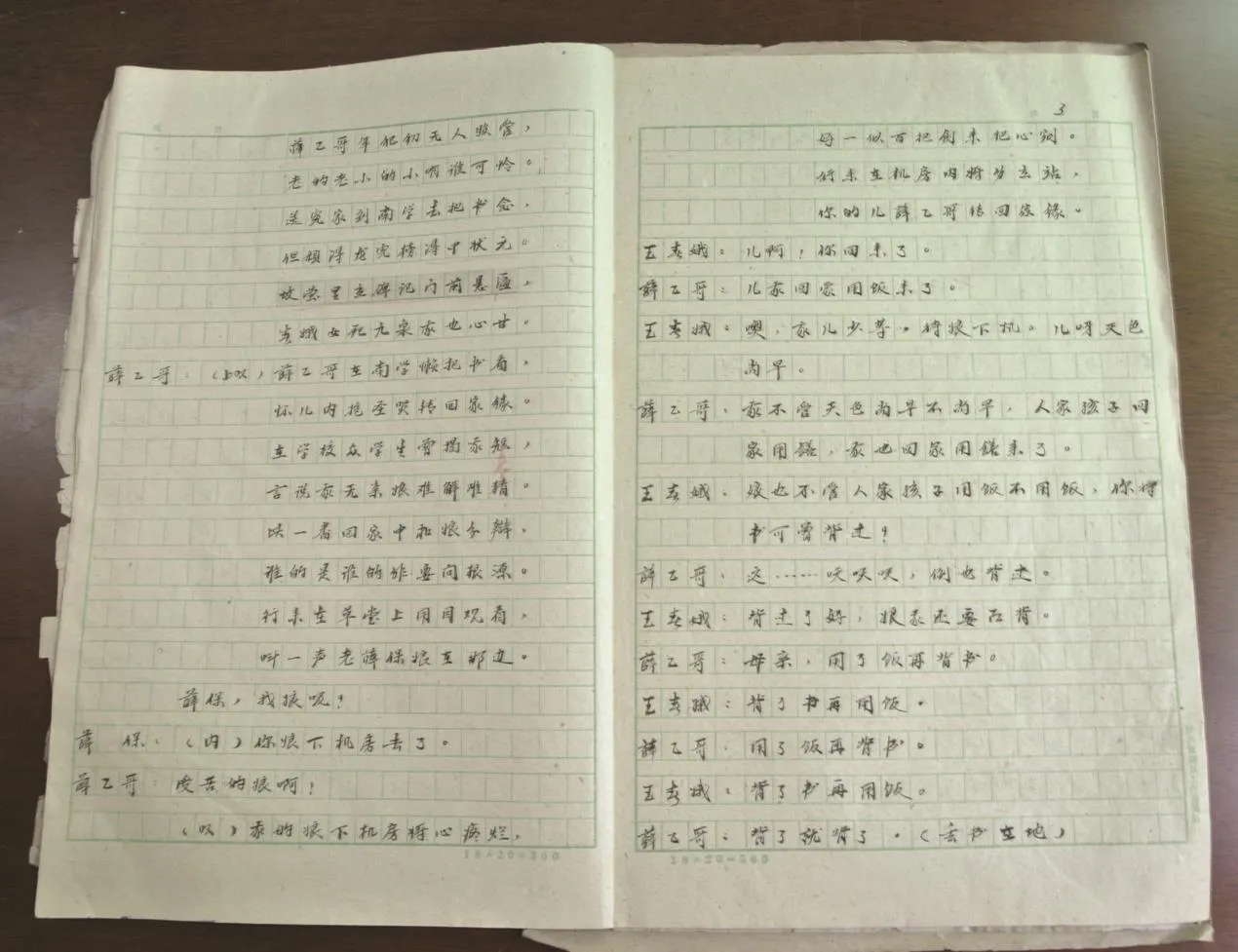

1.口头痕迹的遗失

民间口述剧本的整理是一种基于集体记忆的戏剧重塑。这种原生态的剧本形式,草根性非常强,不符合剧本文学规律与语言规范,却随处可见体现底层民众趣味的戏词。尽管在整理过程中,也曾有过尊重口述剧本活态性、易变性艺术规律的考虑,但经过文艺工作者出于政治立场、审美观等方面的思想介入,这些整理工作在大多时候依然扬弃了这些“糟粕”。从这批口述剧本颇具书面剧本的规格便可看出,一些累赘、重复的道白在当时是必然被删削的,一些不符合语言规范的口语、俚语是一定被调整过的。比如相比民间抄本的《陈白玉放粮》,口述本《陈白玉放粮》无论从文本内容还是书写形式都能看出经过了书面化改造,基本抹除了口头表演痕迹。

2.表演特征记录不详

口述剧本挖掘整理的初衷本是挖掘艺人的记忆,将熟悉某出戏的艺人召集起来,口述各自掌握的表演内容,由文化人(新文艺工作者)记录下来,加以综合、整理,最后形成文字剧本。因此,相对于更注重剧本文学性、供案头阅读的剧本类型,这些口述剧本中对于民间艺人表演特征的记录才是口述剧本最重要的、有别于其他类型剧本的主要方面。但就现存的这批口述剧本来看,尽管绝大多数有简单的科介提示,极少数附有穿关提示,但对其他表演特征却缺乏记录。这就造成在以后的对比、研究中,大批口述剧本与过录本(依照民间剧本抄录、整理的剧本)除在唱词上有些许差别外,其他内容基本相同。削弱了口述剧本的实际价值,同时也遮蔽了许多剧史真相。

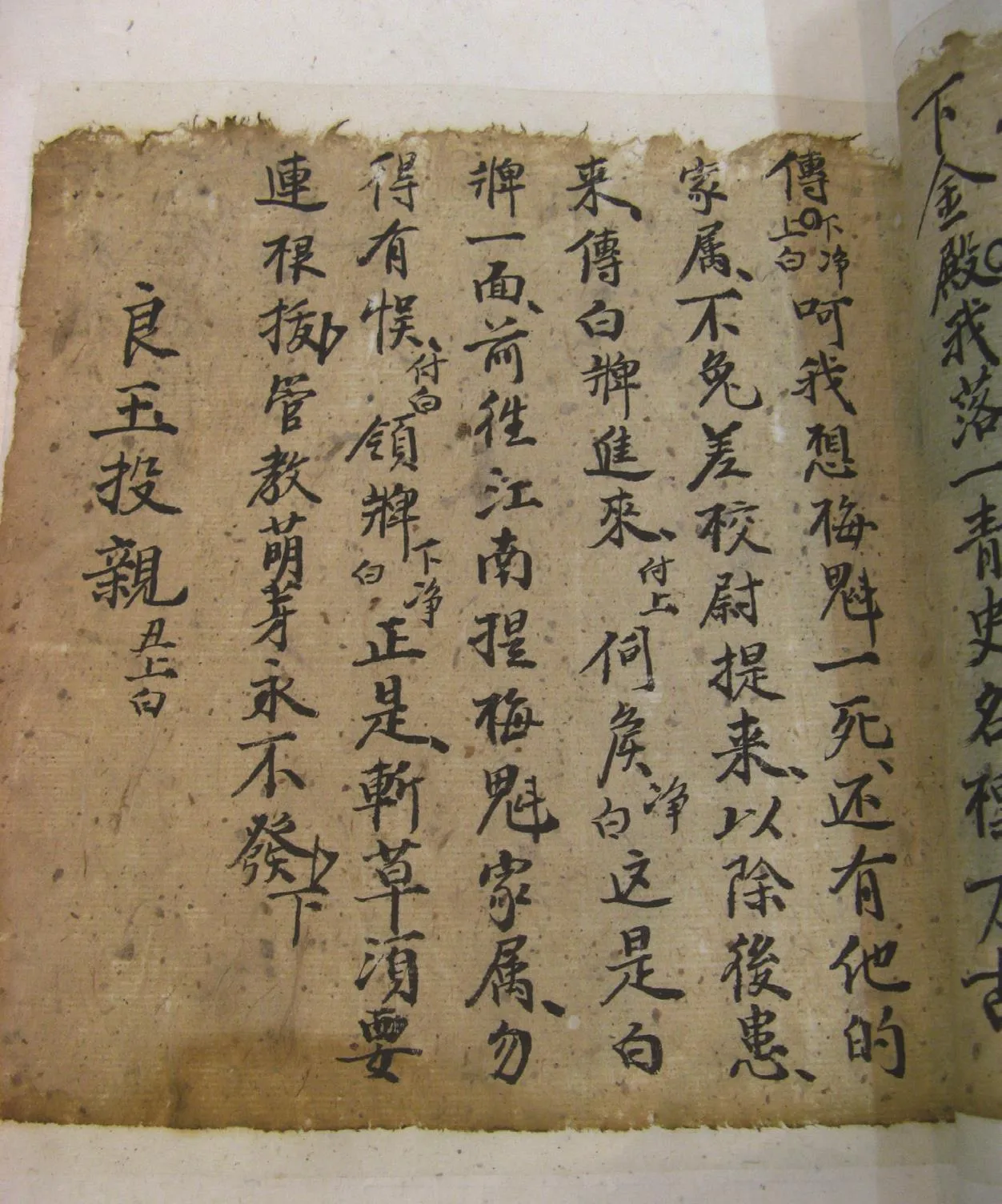

3.错讹之处甚多[4]

除上述特征之外,这批口述剧本还呈现出人物姓名同音不同字、历史人物姓名误用等现象。如魏天才口述本《访江南》中“傅成龙”“张君琪”“张保儿”等人物姓名均有误写;成秀自述的《龙门山》中,“秦穆公”误写作“秦木公”等。作为历史人物,这样的错讹在剧作家那里是不应该也不可能发生的,但民间艺人大多文化水平不高,学戏方式大多为心口相传,加之从口述到记录过程中也会出现误听、误录,这样的错漏讹误在所难免。

(二)秦腔民间演出团体口述剧本的形态、传承与记录方式

口述剧本目前仍被很多陕西民间剧团、班社采用。这其中既包括民营剧团、也包括民间自乐班社。在2016年3月至2017年8月开展的陕西省地方戏曲剧种普查工作中,普查组成员曾将秦腔民间演剧形态作为重要考察内容展开实地调研,并针对民间秦腔演出团体剧目、剧本的传承等问题进行过采访、访问、搜集:所调查的50个陕西省内秦腔民营团体、71个民间班社中,近三分之二的剧团、班社仍会在一定演出场合采用口述形态的剧本;剧本内容以传统戏为主;传承方式基本为老艺人“口传”,呈现出碎片化、非系统化特征;剧本的记录方式为排演时同步记录、电子屏幕记录,同样呈现非系统化特征。

1.剧本形态

口述形态的剧本大多都经历过从零散唱词、即兴表演到准词准谱、定本定腔的发展阶段。但就秦腔而言,其在民间的演出却呈现出对定腔定本“剧本戏”适度改编演出与根据实际演出情况现场编演“套管子”相结合的演出形式。剧本形态丰富而充满易变性。

院团体制改革之后,很多原国有院团的演员加入民营剧团谋求艺术生命的延续。一方面,他们为这些民间演出团体带去了文学色彩浓郁、专业性较强的“剧本戏”剧目,这些剧目大多曾被国有院团搬演过,为民营院团演员演出水平的提高树立了较高的标尺。在某些场合,比如城市近郊的演出中,很多观众认可这类剧目,认为它们“水平较高”,无论唱腔、表演抑或现代化的灯光、音响、LED屏等硬件条件相比传统演出都更加绚丽夺目、异彩纷呈。另一方面,在远郊尤其是靠近山区的偏远地带,一些对传统演出方式习以为常的观众,却会“嫌弃”这种“剧本戏”演出戏码太过重复,雷同较多。比如陕西宝鸡西部山区靠近甘肃的一些地区,观众不仅对戏曲的民俗功能较为重视,会在庙会演出中安排“奠酒”及仪式性剧目,而且在点戏方面也会有比较高的要求,临时换戏、改戏的情况时有发生。在这种需要充分发挥演员创造力与主观能动性的演出中,一些秦腔民营剧团常常会邀请几位在当地知名度较高的老艺人随行,现场编演一些与庙会方要求剧目剧情、表演方式接近的的“套管子”戏应付。这些“套管子”戏形式介于“提纲戏”与“半活戏”之间,某些重点场次借鉴其他剧目,较为固定,一些台词、音乐唱腔及表演套路也会搬用现成,其他部分均由老艺人临时编排,再以“说戏”的方式教授给演员,其中的重点台词也会由老艺人预制。据统计,陕西目前具备编排秦腔“套管子”戏技能的老艺人许多依然健在,仅宝鸡地区就有几十位。[5]他们或自组民间班社,平日的演出极为灵活丰富,秦腔与其他剧种或皮影、木偶兼演,剧目、音乐相互借鉴,比如礼泉县骏马镇老艺人张建国就自组一个民间自乐班,演出的秦腔剧本很多“移植”自弦板腔皮影,班社请专业人员谱曲,再以秦腔形式搬上民间舞台;或应邀在一些民营剧团担任“说戏先生”,比如宝鸡市陈仓区秦声戏苑剧团会定期邀请一位师承于西府秦腔旦角前辈李甲宝的张姓艺人,每次去西部山区演出时都会请其现场指导。

与此同时,由国有院团加入民营院团的演员,虽不擅长演出“套管子”戏,但因在城郊演出中仍作为主力,他们也会根据个人的价值判断与审美标准对一些已相对固定的“剧本戏”在演出路数与对新演员的指导方式上做更适应民间演出市场需要的探索与改良。比如西安的一些规模较大、效益较好的民营剧团,在演出一些传统戏本戏时,除了部分艺术造诣较高、已为观众所充分认可的折子外,其余部分均在场次安排、人物行当设置、唱腔等方面做了灵活调整,有些甚至对已成型多年的结局做了改动,比如渭南的一个剧团在演出秦腔传统剧目《双母记》时就将结尾“咬掉其母奶乳”的情节调整为“发配充军”;咸阳的一个规模较大的民营剧团则在排演《双官诰》时刻意加重了薛保的戏份等。这类演出的剧本一般未做特意记录定型,可以看作是“剧本戏”向“口述本”逆向蜕变的衍生品。

2.剧本的传承方式

在传承方面,无论形式灵活的“套管子”戏或经过改编的经典剧本戏,民间艺人仍采用口传方式,传承侧重仍在剧本唱词。很多剧团不仅在培养新进演员时只强调曲词,即便在平日排练中往往也只要求年轻演员抄录并记住各自的曲词,至于宾白,则可在舞台上随机发挥。尤其在一些规模较小的民营剧团中,演员出身较为庞杂,对其培养大多难以做到基础培训,只能不断以舞台实践磨练其演出技能,即便是较为固定的剧本戏剧目,在培养新演员的演出中,随机性也较强。比如在观摩西安东郊一个民营剧团的一场庙会演出时会发现,一些经典的折子戏中除唱段被较完整地保留外,念白几乎完全被省去:《三娘教子》中除王春娥的唱词、念白较为完整外,薛保的念白被大量省略。与该剧团工作人员交流后了解到,原来扮演薛保的演员进团不久,出于对整台演出效果的考虑,薛保的唱词在排演中便已被大幅删减。

3.剧本的记录方式

尽管秦腔的民间剧团、班社仍在一些场合使用口述形式的剧本,呈现着随机性、碎片化特征,且这些剧本(尤其是“套管子”戏)大多未经记录与系统整理,但出于对剧本唱词在排、演方面的需要,一些剧团仍会将重点曲词记录下来。这些记录一般有两种形式,一种除记录曲词韵白外兼记少数关键宾白及简要科介;一种则只记录唱段,其余均由艺人根据口传的剧情临场发挥。至于记录方式,则主要以剧团、戏班的规模和财力区分:一些规模较大、财力雄厚的民营剧团一般都购置了电子屏、字幕机,将一些深受观众喜爱、经常上演的戏词记录下来,输入电脑,表演时随着剧情的发展,逐字逐句将唱词显示在电子屏上,供观众观看;而一些财力较弱的民间班社,则依然以传统方式记录唱词内容,或将其统一记录在一个固定纸质剧本上,或演员将唱词写成“单片”各自掌握。前者如咸阳一个规模较大的民营剧团,2011年购置了字幕机,每次演出的唱词均以输入字幕机的方式记录,这些唱词因缺乏后期整理,呈现出碎片化的特征。后者如咸阳的一些民间班社,唱词虽以手抄形式记录,但每次的演出都会有改动或遗失,剧本的记录并不成体系。

二、秦腔民间口述剧本整理挖掘的价值与意义

无论从剧本形态、剧本的传承方式或记录方式看,秦腔民间口述剧本都呈现出口传性、碎片化、随机变更等特征,缺乏系统、规范的整理,而其所蕴含的原生态的口头表演痕迹、丰富的民间舞台演出信息又亟待进一步的挖掘与记录。这不仅有助于探寻秦腔民间剧目的生成机制,更有助于加深对这一剧种传统形成与特性的认知,是对秦腔进行保护与传承的重要手段。

首先,作为地方戏中历史较为悠久的剧种,秦腔的很多剧目虽产生于明清时期,但经过后期文人的改编,大多强调的是剧本文学,关心的是如何以语言文字去充分展现剧作家的创作主旨和意图,而较少考虑戏剧文本在舞台尤其在民间舞台呈现的状态,这客观上为艺人在表演中从事口头编创留下了空间。尤其当秦腔传统剧目在民间演出时,艺人们总要按照可演性原则对原有剧目进行口头与身体表演方面的加工改造,使其通俗化、俚俗化,满足底层民众的欣赏趣味。民间艺人的口头创作是秦腔案头剧本的必要补充和延伸,是文学剧本获得舞台生命的重要途径。

其次,民间艺人对戏曲文本进行的口头再造是一种文化创造,而口述剧本的记录与整理是另一种意义上的文化创造。秦腔民间口述剧本长期以口头形式传唱和教授,难免遗失一些细节和精华的内容,加之许多民间传统表演艺术家年事已高,百年之后,这一剧种在民间的原始风貌将逐渐湮灭。对其进行当代视角的系统记录、整理与挖掘,大多以民间经典版本或最新版本的演出为依据,能够比较真实地反映相当长一个历史阶段及当前秦腔的民间舞台演出形态,从而可对秦腔在民间生存状态与发展状况进行阶段性评估、总结,并在此基础上结合现代的文化特征对其进行保护与传承方面的改良。

再次,秦腔民间口述剧本虽在20世纪五六十年代经历过系统的挖掘、整理,但由于当时缺乏口述史方法的视角与认知,这些剧本大多内容简单、形式固化,无法全面诠释秦腔在特定历史阶段的民间特色。在口述史学已作为新理念和新方法被广泛实践、运用的当下,无论在观念还是技术上均拓展了传统戏剧的研究空间。对于民间口述剧本的重新整理必将不再简单停留于对于剧本唱词的记录,而是会在更注重口述剧本本体意义加强的前提下进行记录、整理,包括其特质、形态、传承及价值功能的本体性挖掘,整理的方法也会更加系统、规范,为这一学科的纵深突破提供重要维度。

三、秦腔民间口述剧本整理与发掘思路

无论对于秦腔口述剧本历史的追溯、现实的保护与传承,抑或对未来的指向,都使我们充分认识到整理、挖掘秦腔民间口述剧本的意义与价值。在传承与保护非物质文化遗产意识不断深化的当下,对于秦腔民间口述剧本的整理与挖掘也应更加立体,更注重“非遗”视角的切入。

(一)口述主体的确立

对于秦腔民间口述剧本的整理会涉及到唱词、唱腔、表演形式、舞台布置、乐队设置等多个方面,这些均需要依靠参与表演艺人的记忆进行口述完成。这种记忆是对过去一段时间与当下相当长一个阶段秦腔民间表演活动感受、经验、印象与感触的积累。面对相同历史现象的记忆,不同时代、不同个体的认识与认知体验千差万别。因此,必须将个体性的记忆进行汇集,完整呈现群体性记忆,才能使整理的口述剧本更具完整性。由此看来,口述主体必将是一个群体,是以2016年陕西省地方戏曲剧种普查确定的 “有影响的老艺人”与此次普查工作遗漏的部分民间老艺人及 50个秦腔民营剧团的技术骨干与为中心的群体。口述方式可将某一剧本通过某一位艺人口述完成后进行整理,然后说念给其他艺人听,这样来回印证,力图更加真实地通过群体性互证来还原剧本,使口述剧本更具真实性。同时,还需关注艺人在口述过程中不可避免的个人感情色彩,需对其进行群体性对比,以确保口述剧本始终处于群体性记忆之中,全面构筑这批口述剧本多视阈、多维度的整理体系。

(二)口述剧目的分类与记录重点

在剧目方面,可将此次需整理的口述剧本按照已整理剧目和未整理剧目分类。已整理剧目以上世纪五六十年代挖掘、整理的秦腔口述剧本为原本,在此基础上对唱词、念白、表演形式、舞美等方面进行补充记录;未整理剧目或之前整理但剧本已遗失损毁的剧目,在记录时须密切关注老艺人与当代表演者口述内容、口述记忆的差异与继承关系及其与已整理剧目在形式、审美取向等方面的异同。

(三)将遇到的问题

首先,秦腔艺人对这一剧种的记忆从十几年到几十年不等,重新唤醒这些鲜活的记忆或多或少会存在一些真实性问题。比如出于个人感情因素对某段历史的有意歪曲或由于口述人年事过高而产生记忆的遗忘,表述不清等。这些都是在记录过程中需着力解决的。

其次,剧无定本是传统舞台上独特的戏剧现象:戏曲剧目在口传、演出及传抄当中,其脚本很容易变性走样,形成不同的演出版本;艺人师承不同,相同剧本的“戏路”、唱词、道白、台上的表演均可有出入;有时因剧种流行区域的不同,表演的套路、艺术表现方式亦各擅其胜。将不同表演流派、造诣各有千秋、随时随地都蕴含着无限创造活力的“拿手好戏”人为固定、拼凑成定型的样式并记录下来,难免会削弱本属于民间戏剧最鲜活的审美特性。[6]因此,在整理、记录民间口述剧本时,需要兼顾民间口述剧本的文学性、审美创造力与其口述传统,综合不同艺人及演出流派的演出脚本,相互参照和补充,尽量找到最优的版本,才能得到比较完善的记录本。

注释

[1] 陈多:《古代戏曲研究的检讨与展望》,载《剧史思辨》,中国戏剧出版社2006年版,第37页。

[2] 郑劭荣:《论中国传统戏曲口头剧本的定性书写—兼谈建国后传统戏整理的得失》,《中南大学学报(社会科学版)》2014年第5期。

[3] 该数据引用自本课题组成员赵莎莎《陕西省艺术研究所藏中路秦腔口述剧本著录与研究》,《文学研究》2017年第2期。

[4] 该结论引用自本课题组成员赵莎莎《陕西省艺术研究所藏中路秦腔口述剧本著录与研究》,《文学研究》2017年第2期。

[5] 该数据从2017年1月对宝鸡市陈仓区秦声戏苑剧团负责人姜季平的采访中获得。

[6] 郑劭荣:《论中国传统戏曲口头剧本的定性书写——兼谈建国后传统戏整理的得失》,《中南大学学报(社会科学版)》2014年第5期。