延安时期的戏剧与舞台研究①

—— 以钟敬之先生的创作为例

引 言

夜深了,有刺骨的冷风吹来。月光挂在天的一边,舞台上的煤气灯显得更淡白。我们的晚会刚刚结束。我们那时是在村与村之间飘流着,经常在寒冷的夜里在农村戏台上演着戏的。

人们虽然在紧张地收捡着幕布道具,可是因为刚刚嘶喊过,被群众的热情引起高度的兴奋和激动而显得有点疲倦了。在他们脸仍布满着油彩,有的是老头,有的是农民、工人或士兵,但知道他们的真面目的,他们大半是二十三岁以下的最年轻的面孔。

我刚刚也被卷入大众的感情之中,尽量消耗了我的精力去呼号,为了对我们民族的爱和对侵略者的恨,但这时却悄悄离开了我的群,我的这伙无邪的、年轻的伙伴,被一个不健康的念头在侵蚀着。我踏着月与灯相交的影中,我的眼光落在混乱的舞台上,听着他们用缓慢的口哨吹着一个熟悉的歌。我在这样的想:“天天搭舞台,天天撤舞台,一年、两年、三年、五年,他们工作了,他们对抗战尽了最大的努力。他们把自己最好的年代、青春,全付予了这一个存在,那一个村子的夜戏……”[1]

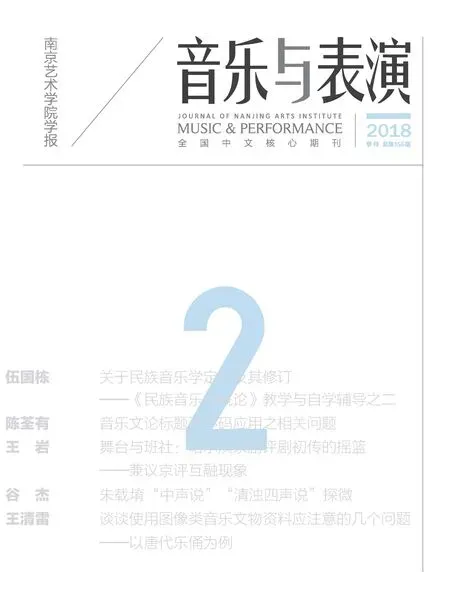

这段颇为感染人的话来自丁玲女士1941年10月写的《“新木马计”演出前有感》。在文字中似乎看到了一个个在延安舞台上挥洒青春、意气风发的青春少年。《新木马计》(图1)由延安业余剧团上演。这样的剧社在延安一度繁荣,盛极一时。仅钟敬之先生在《延安十年戏剧图集(1937—1947)》中曾提及的就有二十余种重要的剧社[2]88②钟敬之说:“根据当时的演出活动情况,我在这本图集里提到的有:陕甘宁边区抗战剧团、鲁艺及鲁艺实验剧团、边区民众剧团、留政烽火剧团、抗大文工团、马列学院、女大、陕公、日本工农学校等院校的业余演剧组织、西青救剧团及青年艺术剧院、少年剧团、文化俱乐部业余剧团、部艺及部艺实验剧团、西北文艺工作团、延安平剧研究院、中央党校及党校文工室、延安电影团、中央管弦乐团,以及从前方来延安的120师战斗剧社和西北战地服务团等,都作了简单的介绍。还有通过图片及文字说明能够标出的演出剧目(包括秧歌剧),凡七十有余。”参见:钟敬之,编.延安十年戏剧图集(1937—1947)[M].上海:上海文艺出版社出版,1982:88。,各种大小剧目更是多达七十余部。

图1.1941年10月在延安上演的《新木马计》剧照[2]35

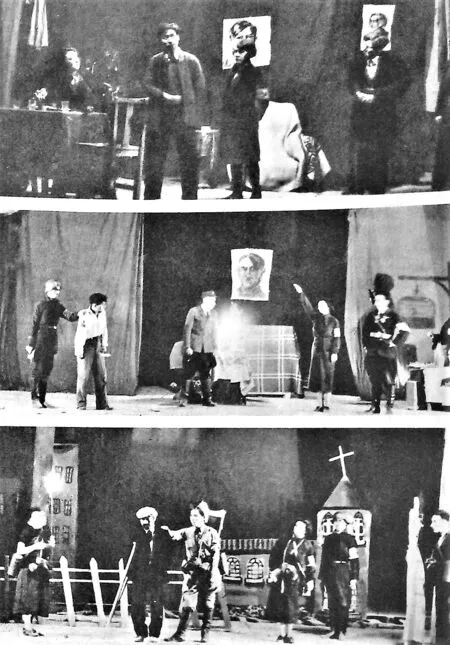

图2.《带枪的人》演出后台:左一为许珂,左二为干学伟(饰列宁),左三为钟敬之,左四为严正(饰斯大林)[3]11

在这些戏剧的背后,舞美设计发挥了十分重要的作用,许多重要的舞台设计师也应运而生,他们中最杰出的有:钟敬之、许珂、凌子风、王大化、何文今、王易成、吴印咸、朱革等[2]35①即为丁玲所回忆的《新木马计》的舞美设计,参见:钟敬之,编.延安十年戏剧图集(1937—1947)[M].上海:上海文艺出版社出版,1982:35。但也有说舞台设计是张仃,据《解放日报》1941年10月27日,报头左角刊登了一则广告:“延安业余剧团演出《新木马计》(剧作者沃尔夫,译者萧三),导演陈波儿,舞台设计张仃,插曲杜矢甲……”参见:冉思尧.延安时期“解放日报”上的广告[J].文史天地,2015(12):57,由于材料不足,尚不足考。。

许珂(1912—1985,图2)1912年生于福建省泉州。延安时期最重要的舞台美术设计师。1929年在上海美专西画系学习半年,因家贫停学,师从私人学雕塑。在去延安前,曾在武汉中国电影厂作美工师,有丰富的电影布景设计经验,也因此在风格上较为写实。钟敬之评价他:“许坷是个颇有修养的舞台美术家,曾以从事电影布景为职业,在话剧舞台上常常重在以写实的风格表现布景设计。”[3]79许珂的舞台设计代表作品有:《白毛女》《前线》《中秋》《粮食》。

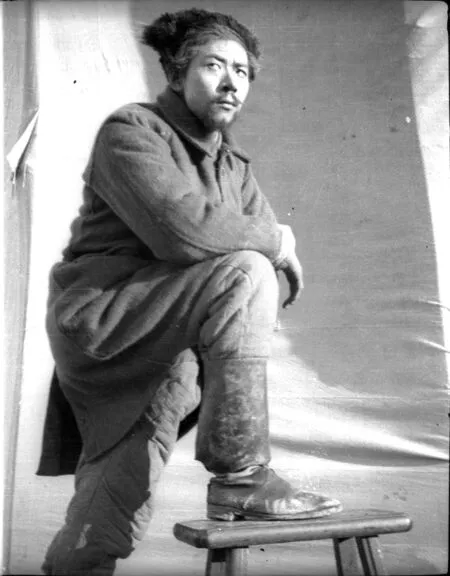

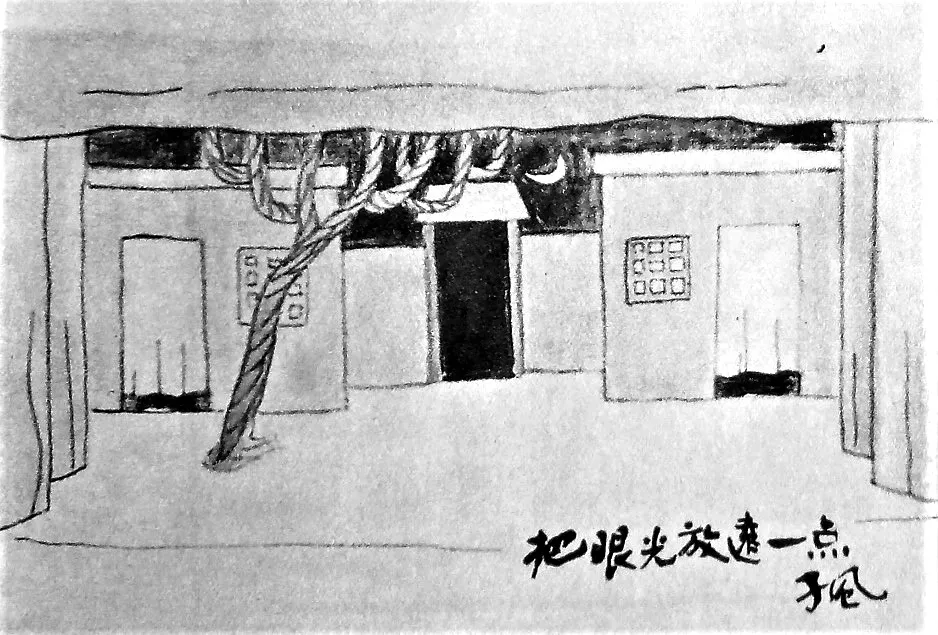

凌子风(1917—1999,图3),中国著名的电影导演,1933年考入北平美专西画系,1934年毕业于雕塑系。1935年考入南京国立戏剧专科学校舞台美术系。抗战时期参加西北战地服务团的演出。1944年5月27日,鲁艺开会欢迎的晚会上,西战团演出了反映敌后人民生活和斗争的独幕剧《把眼光放远一点》(图4),深得观众好评和赞扬。该剧由胡丹沸编剧、牧虹导演,凌子风担任舞台设计。

在这些舞台美术设计师中,有很多人在来延安之前就已经有了很好的舞台设计经验了。他们当中,作品最多、成就最大、在建国后给我们留下了最丰富的文献资料的,毫无疑问是钟敬之先生。

图3.1940年,话剧《母亲》人物造型,凌子风饰恩特莱,沙飞摄① 360个人图书馆,《战地摄影师沙飞拍摄的晋察冀军民,11》,www.360doc.com/content/17/1213/12/11005683_712667409.shtml

图4.凌子风根据回忆绘制的《把眼光放远一点》舞台设计图[2]67

一、钟敬之先生与延安舞台艺术

陈学昭女士是留法博士,在法国又学的是文学,算是见过大世面的文艺青年。她像千千万万的热血青年一样,来到延安。初到延安时她对延安戏剧留下了极为深刻的印象。她在《延安访问记》中曾对鲁艺的戏剧尤其是舞台布景方面赞不绝口:“鲁艺的戏剧——戏剧系与实验剧团——他们的话剧在技巧上值得称赞,特别是布景方面,往往用的是极简单的物件甚至于破东西而做成的,却是那样的动人。布景的负责人听说是从上海来的一位嵊县人,钟敬之先生,我却佩服他的心细、认真,这是一位后台的不出面英雄。”[4]这句“后台的不出面英雄”既是对延安那些默默无闻耕耘的舞台设计师的集体赞美,也是对钟敬之先生无保留的溢美之词。

钟敬之(1910—1998年,图5)出生于浙江嵊县,15岁去上海中华书局当练习生。1927年进上海劳动大学学习。这时候年仅17岁的钟敬之就已经开始接触话剧活动,并爱上了舞台布景工作,以至于“到了‘入迷’的程度”[5]②钟敬之在《难忘在延安的舞台生活:我是戏剧战线上的一个老兵》中说:我是1929年春天在上海劳动大学读书时最初接触话剧活动的,作为一个青年艺术爱好者,我一开始就爱上了舞台上的布景工作,真是热爱到了“入迷”的程度。参见:钟敬之.在延安舞台上[M].北京:文津出版社,1989:1。。1929年,参加学校和业余的话剧活动。1934年冬,加入上海“左联”,后转“剧联”参加左翼戏剧运动,是我国现代舞台美术的拓荒者之一。

1938年3月初,钟敬之来到延安,“参加鲁迅艺术学院的筹建工作,任戏剧系教员,负责舞台美术及装置课教学,并兼管晚会演出及组织工作等”[6]。先后任鲁艺实验剧团主任和鲁艺美术工场(创作研究室)主任等职。他因舞台美术创作需要设计人员,而开始了学习和研究。延安的设计师有着很强的自我学习能力,就好像张协和为了给伤兵更好地设计义肢而翻译了大量的义肢学文献一样。为了做好舞台设计,钟敬之还翻译了一部苏联学者介绍西方当代艺术的著作《烂熟时期的资本主义艺术》中的一些章节作为教学参考之用,“其中有相当的篇幅是介绍以德国的‘包豪斯’为代表的构成主义建筑的内容。”[7]

图5.1947年钟敬之在延安窑洞中[3]1

但是在延安塑造舞台,显然没有在上海滩那般优越的物质条件。钟敬之用自己的一双巧手,再加上执着的钻研精神,让延安的舞台变得异常的丰富多彩。缺少颜料,他就“走遍山川沟壑寻找各色泥土、各种矿物和植物的花叶制作颜料用于布景绘制,没有电灯就自己动手设计制作煤气灯具用于舞台照明”[8]:他自己动手,就地取材,在《日出》里用稻草做成了以假乱真的沙发,还在没有电气化灯具的客观条件下,设计制作了一套使用煤气灯的遮光罩具,能模拟出《日出》结尾太阳升起时,丰富的聚光、追光特效;在演出《带枪的人》时,他和同事花费七八个小时为列宁、斯大林形象做塑形化妆;在话剧《铁甲列车》中,他用土堆塑造出一个弯曲的战壕效果,实现了由两个不同空间形成的开放表演区;在话剧《秋瑾》中,他用十几块台阶、廊柱等布景组成不同的场景环境——所有的设计方法,都是简单易行的,但舞台效果却异常出众。

正如钟敬之先生自己所说,困难时期的很多设计经验在今天也许没有太多的实用价值和参考性了:“但为革命的演剧工作竭尽全力,战胜困难,创造条件的那种‘延安精神’,还是值得提倡的。”[3]7这种“延安精神”是一笔宝贵的舞台美术创作思想。

二、因地制宜、因陋就简的舞台设计

尽管延安时期的舞台设计师很多都曾在国统区从事过舞台设计,但是他们过去的设计经验未必能够完全复制到解放区来。这实在是因为解放区的舞台条件和物质基础实在是太简陋太困难了。这导致他们的很多设计想法很难实现。有同志在延安的回忆录中曾这样记载:“大砭沟的深沟里,有一座军政大礼堂,是鲁艺搞舞台设计的人设计的,礼堂很大,舞台设计可以转动,这在当时是最先进的;可是没有想到延安没有电源,建成之后用两头牛也拉不转。”[9]

这虽然只是一个舞台硬件设计方面的历史花絮,但在现实的舞台设计工作中,设计师们也会遇到了更多想不到的困难。延安戏剧导演张庚也曾经回忆过当时遇到的那些烦恼:

延安那一段戏剧活动,都是在极其艰苦的物质条件下进行的,钟敬之同志和许多当时搞舞台美术的同志,都是无例外地既设计、又制作,所有的钉子、布,甚至木料都是十分困难的,总是用了又用,省了又省,但设计制作出来的结果,却仍旧达到一定的水平。当时延安没有电,照明都是用的汽灯,在汽灯的运用上,也有许多发明创造,也能控制运用,变换光源等等。还有化装油彩,也全都是用土办法,土材料自己制造出来的。最困难的还是服装,演农民还容易,演大城市和历史上各时代的人物就连借也借不出来,全靠自己去缝制。至于西服,古代西洋服装到哪里去找呢?不说现成服装找不到,连衣料也没有办法得到。那时所用的各种各样的代用品,是现在想象不到的,但到了台上居然还象那么一回事。这些创造发明的经验,也许对于今天已经没有什么用了,但当时的许多同志,为了革命而克服困难的精神,至今想来,还是值得钦佩和学习的。[10]

张庚所说的“各种各样的代用品”既是迫不得已的办法,也是当时延安设计师智慧的体现。我在《论抗战时期延安设计师的类型及其批评思想》[11]一文中,曾称其为“另物替换”设计思想[12]①这种在特殊情况下,迫不得已的设计替换手段,哈里森·福尔曼将之称为“临时完成和另物替换”,他在考察解放区的石油生产时,福尔曼发现“美孚煤油公司留下的一些凿井的钢钻差不多到有用的界限了。吸上唧筒上的破旧的活塞已经用布和皮包起来防止渗漏。因为缺乏钢铁,从河边采掘出来的石板片就用做油桶的衬里。事实上,临时完成和另物代替也是这儿的规律。”参见:(美)哈里森·福尔曼.北行漫记[M].陶岱,译.北京:新华出版社出版,1988:85.——这种设计思想在舞台设计中得到了最充分的体现。这一方面是因为舞台设计临时性强的特点导致的,另一方面也是延安舞台设计师们辛勤劳作、发挥集体创造力的结果。而在这些“代用品”中最了不起的创造就是张庚所说的“汽灯”。

延安没有电源的这个事实不仅导致了舞台设计不能转动,更是给舞台设计带来了一个关键性的影响——灯光的设计。灯光是舞美的灵魂,而“电”又是灯光的物质基础。如果没有“灯光”的设计,舞台设计师就毫无“用武之地”[3]3①“至于照明灯光,那时延安没有电灯,用的是煤油汽灯,经过我们套上几种专为设计的灯光罩筒,分悬在幕间和台口3至4道顶光位置上,居然也能造出一种基本的舞台照明效果。这样,我们就算有个‘用武之地’了。”参见:钟敬之.在延安舞台上[M].北京:文津出版社,1989:3。。延安的舞台设计师们创造性地设计了汽灯来为舞台照明,发挥各种想象力来尽量减少汽灯的弱点,增加照明的种类和变化。

但是,想用汽灯来进行舞台照明并不容易。舞台上有很多幕布和其他道具,汽灯容易引起火灾;汽灯照明的亮度不够,而且照明效果也不稳定;汽灯很难实现光线的变化,也不好对其进行调整,正如钟敬之所说:“而汽灯这东西是很难驾驭的,首先是要保证点燃照亮,不被风吹气塞所熄灭”[3]26。“另物替换”也是不容易的,但困难往往更会激发创造力。钟敬之和其他设计师们设计了一些巧妙的灯罩和机关,让这些汽灯能够进行调整,实现了多种照明效果:

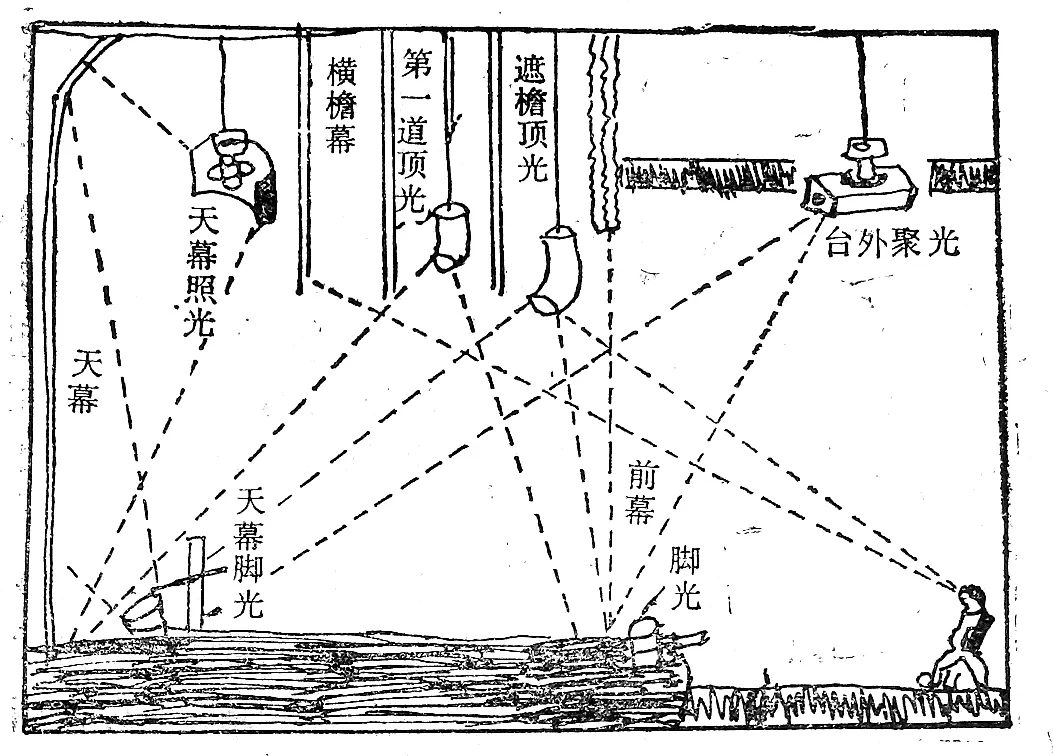

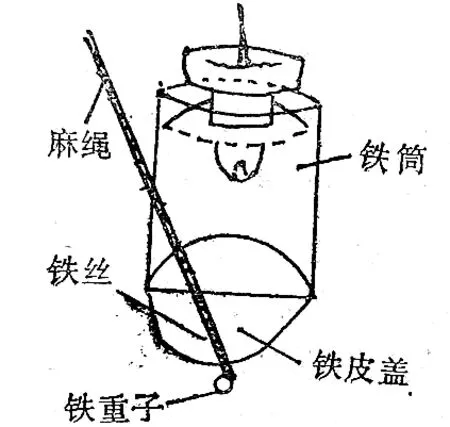

至于舞台上的灯光,那时用的是煤油汽灯,为了求得演剧上起码的照明效果,我们特制了几种套在汽灯上的罩子或挡板,用洋铁皮做成罩筒和遮盖,连同汽灯悬挂在一定位置上,并用小滑护和细麻绳,从后台侧旁操作开闭,更换光效,造出台口面光、顶光、天幕照光和两侧聚光等效果。这样每次演出需要使用五、六盏汽灯,有时多至十几盏,那时灯光管理者的劳动,实在是非常艰苦的。[3]5

尽管汽灯的管理和操作非常辛苦,但这多少实现了舞台的基本效果,让舞台设计师们有了“用武之地”。再加上一些其他辅助的灯光手段,比如“手电筒”的综合使用,实现了非常好的舞台效果[3]78②例如鲁艺又于1939年1月分边区参议会开幕在北郊新建的陕公礼堂首次演出的歌剧《军民进行曲》,这是冼星海在延安的第一部大型音乐作品,由王震之作词。在该剧中钟敬之用油汽灯的灯光表达一些舞台气氛。在第一幕第二场需要表现出“天空满布星斗,风吹得像无数萤光”时,设计师就先遮去天幕上的顶光,然后在它后面较集中地点缀七八个手电筒的电光泡,用细电线联接控制,便能造出一些天空星斗的景象。又从纸窗透出暗淡的灯光,时隐时现,增加村庄夜晚的恐怖气氛。表现第二幕前半段的昏暗夜色的天幕后面,则用加罩汽灯打出挂在半空的一勾残月,及至后半段最后高潮时旭光高照,满台红光,造成与合唱歌声相呼应的气氛。参见:钟敬之.在延安舞台上[M].北京:文津出版社,1989:78。。钟敬文在他发表于1939年2月1日《戏剧工作》第2期的《舞台照明的汽灯试用》中曾经详细记录了这种精巧的汽灯“设计图”(图6、图7),从这些图片中能看出当时舞台设计师的努力付出和艰苦奋斗的精神,正如钟先生所说:

这种办法虽然是极其简单的甚至是很原始的,但延安十年间演出的许多大小剧目,大都是靠这些办法来解决舞台灯光效果问题的,而且也具有其一定的普遍意义。如今看来,这些经验虽已无多大实际价值,但从战时戏剧运动的历程看,它却反映了当时戏剧工作者的那种克服困难创造条件的从实精神。[3]2

三、认真严谨、深入生活的舞台设计态度

尽管如此,延安时期的汽灯照明也实属无奈之举,一旦条件允许,设计师还是希望能从技术上更好地提升舞台照明的效果[3]16③例如,在1946年元旦至春节张家口人民剧院演出的《白毛女》中,舞台条件就已经获得了一些改善:“如当时那个人民剧院的舞台具有一定的基本设施,整个演出的条件与在延安时大不相了,我们能够用上电灯作舞台照明,装置制景及其他物质供应也大有改善,所以在舞台布景的设计方面,也得重新考虑场而的造型设想……这次设计比较突出的地方,在于每个场景的布景和道具等的设计,尽可能按剧情要录增强了生活实感及地方色彩。同时发挥电灯照明的作用。在可能情况下,创造夜色、火炬、闪电、密切配合剧情和音乐的进雷鸣以及随着歌声“太阳出来了”的满台旭光高照的强烈效果。”参见:钟敬之.在延安舞台上[M].北京:文津出版社,1989:16。。汽灯的效果不仅不稳定,也不能在最大程度上还原设计师的想法。1942年1月14日,延安作家萧三在《解放日报》发表文章《谈“带枪的人”在延安的演出》,在文中作者给予了舞台设计师钟敬之极好的评价:

布景方面,除灯光差一点外,在我们这物质困难条件之下而有这样的成绩——景颇多,而每景都还漂亮也简单——这是应当归功于一向埋头苦干的、舞台工作者钟敬之同志。换景一十三场,每场换得相当敏捷,可以和换景最快的《铁甲列车》相伯仲。[13]④《带枪的人》,苏联包哥廷作剧。1941年12月26日,鲁艺实验剧团演出。

看得出来,汽灯的照明效果还是差强人意的,当时的观众也能理解,毕竟是在困难的情况下,非常出色的工作了。萧三在文中给予《带枪的人》的场景设计与换景工作评价极高,这不得不说是当时延安舞台设计的一大优点,这完全建立在设计师和整个舞美团队认真严谨的工作基础上。

延安时期的导演、演员、舞美设计师凌子风曾在追忆他的同行、舞美设计师许珂的时候,感慨于后者的高度严谨。当时许珂正忙于设计《白毛女》的舞台美术:“鲁艺第一次演出《白毛女》时,他担任设计,因为白毛女故事的传说来自河北唐县,许坷设计前,反复向我了解河北生活和磋商当地的建筑特点,创作态度非常严肃。”[14]为了设计好《白毛女》,许珂也多次和钟敬文商讨设计细节。这种为了艺术创造而一丝不苟的严谨态度,令人动容。

图6.由汽灯组成的舞台综合照明图[3]37

图7.汽灯的细节图之一[3]34

钟敬之在1939年1月1日《戏剧工作》第1期中发表了一篇文章:《抗战时期的舞台工作杂记三则》。文中他以《红灯》剧本为例详细描述了如何在戏剧中设计声音效果,从这些今天看起来非常麻烦而且事无巨细的声音设计“攻略”中,我们可以领略到当时艺术工作者认真严谨的工作态度:

①风声:用一个特制的风声器,状似纺线手车,车轮上钉着横木条多根,上覆帆布,(如无帆布,可以最粗的土布或雨衣油布代替)用手摇转起来,车上的横木条刮过帆布,即作出呼呼风响。从手摇速度的快慢,可以控制风声的大小远近。

②炮声:军乐队用的羊皮大鼓,发声很象大炮。或者把木板搭成床状,上铺棉被,用拳猛捶也可发出此声,但不及羊皮大鼓之有振动及余韵。

③飞机声:用风琴的最低数音加以半音程,声音很象飞机的马达声。没有风琴的时候,我们曾试用二胡的最低音杂加三弦,声音也还象。

④火车声:火车行进时的声音最难制作。我们所用的最简单方法是这样的:用粗细的铁丝做成扫帚形状敲击洋铁火油箱,再用算盘反面,以算盘珠打击木板或桌子,相互杂击,但必须,做出火车行进时的节奏。火车叫的声音可以用口对小铁管吹响,或用去了橡皮核子的哨子,或应用口技也行。火车放气的声音,可以口中吹出一口大气,再用一片厚纸或一个信封,竖直放在门上,阻止出气,即能发出很重的放气声。[15]

从这些文字中我们能看到,虽然延安的条件非常艰苦,但是这些设计师们并没有将就凑合,而是充分利用现有的条件,开动脑筋、多加尝试、不怕麻烦,用最简单的材料模仿出最好的设计效果。这让人想起上世纪20年代的德国包豪斯,在奥斯卡·施莱默等人的带领下,同样克服了很多困难,设计出形态各异的舞台服装和舞台道具的情形。而延安的物质条件较一战后的德国魏玛要艰苦得多,设计方面也更偏向写实,所以显得更加不容易。这种严谨认真的工作态度和设计思想在1987年版本的电视连续剧《红楼梦》也有体现:为了更好地体验古人的生活方式,演员曾经长期地进行学习和锻炼。这种今天看来缺乏效率的方式,恰恰是一种延安时期就已经具备的艺术创作传统。而我们今天,却在很多时候丢失了这种宝贵的思想,这是一件值得深思的事情。

四、小心求证、大胆表现的舞台创新

延安时期的舞台设计,绝不仅仅是对现实生活的模仿,也常常带有抽象的一面,甚至带有强烈的“表现主义”色彩。设计师通过对生活的学习和升华,努力地通过舞台设计元素来提升其表现力和感染力,并突出戏剧的主题。例如在1946年春,中央党校文工室在延安演出的陈白尘多幕讽刺话剧《陞官图》(刘郁民导演)中,舞台设计师朱革使用了一个巨大的铜钱“太平通宝”造型作为舞台背景,具有很强的象征意味和讽刺效果[2]77。

在这些舞台大胆的表现和创新中,我们不仅能看到延安设计师非凡的创造力,也能感受到他们的严谨态度。他们的每一个大胆表现都经过深思熟虑的求证——这在钟敬文先生设计的《铁甲列车》舞台美术的过程中,被很好地体现出来。

1941年5月,延安“青年艺术剧院”排演苏联伊凡诺夫的八幕话剧《铁甲列车》①《铁甲列车》苏联剧作家、小说家苏联伊凡诺夫的作品,创作于1922年,1927年被改编成话剧,由斯坦尼斯拉夫斯基执导,同年11月8日在莫斯科艺术剧院首演成功。。钟敬文和导演赛克合作,担任舞台设计工作。这部话剧以1919年西伯利亚农民在克拉斯诺雅尔斯克附近夺取白卫军铁甲列车的革命活动为素材,塑造了一群革命战士的生动形象。钟敬文在进行前期设计时,找到了1927年莫斯科艺术剧院演出《铁甲列车》第四幕的一幅舞台剧照,这是苏联舞台美术家威克特·西摩夫的创造性设计。在剧照中,教堂屋顶的斜面和一座乡村教堂的钟楼占满了整个舞台,演员需要站立在倾斜的屋顶及钟楼上演戏。在通常情况下,人是不可能在教堂屋顶活动的,这是不符合现实生活的场景。但这样的设计非常大胆,让人耳目一新,并且非常自然地抬高了舞台,让舞台的场景更加紧凑。因此,钟敬文在这次为《铁甲列车》的设计中,决定“学习并采用了威克特·西摩夫的表现风格,并以这个场景为“模式”来统一定型其它几幕场景的设计方案。”[3]11也就是说,这种强烈的设计“风格”被采纳为整场戏的核心设计语言,可谓非常大胆的设计决策。为了能实现设想中的效果,设计师可谓“费尽心机”:

所以决定先是集中力量设计好一些便于共用的厚约半吋的木板台面,用以搭置教堂屋顶让演员登上演戏;而在另一场景中,还要用这些木板台面铺填第五幕的铁道路基,甚至又兼作第七幕城外小屋的部分墙面景片。至于教堂的钟楼则是临时搬来一架建筑工地上正在使用的大“人字梯”,并用木板钉出象座钟楼的屋檐及扶栏等,也能让演员上去演戏。那次的做法说起来实在是够笨的了![3]11

虽然非常困难,但最后的视觉效果非常好。为了实现这种设计风格,这种付出是相当值得的。但显然这种大胆的设计是有风险的。钟敬文在1941年3月,为鲁艺戏剧系讲授的课程《舞台设计讲座提纲》中提到了自己的担心以及对剧本原作进行大胆改动必须坚守的原则。他认为如果要脱离原剧本来进行舞台设计的原创,必须要经过导演和舞台设计家的详细研究,一定要对剧本有深刻的用心和独到的见解。具体来说,他在讲座中提出设计者必须注意四点:

1.要在非改动不可、并且觉得改变后的戏剧效果,一定会比原来剧本上规定的要强时才实行改动。

2.要正确地理解剧本,不致歪曲或糟蹋剧本。

3.为了处理某种高潮的特殊需要,才给以改变。

4.能够更明确地传达出这个戏剧环境的效果。[3]47

这样的设计原则体现出一位舞台设计者对剧本的尊重和舞台设计的综合考虑,也是一位舞台设计师对自己的价值定位——那就是不能在舞台设计的过程中无限夸大设计师的中心地位,而是清醒地认识到自身角色在戏剧这种综合艺术中的存在意义。这同样是贯穿在延安设计思想中的一笔宝贵财富,延安的设计师从没有高人一等的感觉。延安设计师不仅在设计中秉承着为人民服务的思想,也从未在审美方面存在着优越感。相反,他们还努力地向大众进行学习,这在延安整风之后更成为一种普遍现象。

结语:延安舞台的大众化审美取向

1943年元旦,鲁艺曾安排一直刚刚排演了新节目的宣传队伍到桥儿沟村演一次,想让老乡们瞧瞧。没想到老乡们说,你们鲁艺“戏剧系装疯卖傻,音乐系呼爹喊妈(指西洋唱法练声),美术系不知画啥,文学系写的一满解不下”[16]。

这是对延安戏剧的一种大众化批评,这种批评反映了大众对延安文艺的某种隔阂。在经历了饱受争议的延安“大戏”之后,延安戏剧逐渐地、明确地转向了一种大众化审美。除了对“秧歌舞”进行创造外,延安的各演出团体纷纷走向民间,创作出更多和群众生活息息相关的作品来。例如“1944年5月,由周巍峙率领在华北抗日前线坚持工作多年的‘西北战地服务团’返回延安,在鲁艺总结工作。他们带回许多直接反映前方战斗生活的优秀剧目,对鲁艺的文艺整风,适时地起了促进作用。”[17]在这之后,《白毛女》等优秀剧目被创作出来。

如果说文学和绘画更容易受到意识形态的影响,而在一定程度上被束缚了手脚的话,设计艺术的创作更容易避免这些冲突。因为后者的实用性要大于观念性。1942年2月,张谔与华君武、蔡若虹在延安举办的三人漫画展曾经轰动一时,但他可能是受到王实味“野百合花”、丁玲“三八节有感”的影响,从此洗手不画,“可见延安整风抢救运动给他太多挫折的负面影响,不得以漫画干政。”[18]出于不同的专业属性,设计艺术与大众的思想改造之间更容易合拍。延安的设计师们都十分重视设计艺术与大众生活之间的密切关系,这种批评思想在建国之后他们的一些文章中仍能够清晰地看到。这让我们看到了延安设计思想的一个重要特点,那就是精英文化与大众文化之间的紧密联系;相对于“整风运动”在其他文艺创作中的影响,来源于生活的设计艺术提供了更具有延安特点的范例。

这些延安设计师将这种服务于大众的精神带进了新中国,也融入了中国舞台设计的基因之中。1939年秋,钟敬之先生曾经见到一位前方剧团的戏剧青年给他友人的“临别赠言”,可与本文开始丁玲女士的感叹相互应和,信中写道:

咱们是同行同道,还是谈咱们本行吧!我们知道舞台工作是艰苦的,尤其是干装置工作。

在戏开幕之前,我们要预先装置好舞台,去等导演的检查,演员的出场。在戏开幕之后,我们要准备下一场的装置布景。总之,在这个戏未演毕之前,我们是不能出鼻息的。

虽然装置工作是这样的艰苦,可是我们装置工作者,并没有一点感到是艰苦的,只有一次比一次的觉得甜蜜、愉快。为什么会这样?只有去问我们自己。

伙伴,我们生活在舞台,吃在舞台,睡在舞台,死也要死在舞台!拿起我们的铁锤、举起我们的钢钳,努力着现在,创造着将来![3]2