真正的教者

——侧记高锟校长

文_周保松

高锟校长在2009年获诺贝尔物理学奖,迅即成为媒体焦点。除了高校长在光纤通讯方面的成就,其中最受人关注的,是他担任香港中文大学校长期间和学生的关系,尤其是1993年发生的两件大事。但观乎媒体报导,有颇多的不尽不实,部分更近乎传说。这些传说,对高校长和学生都不公平。

我当时读大学三年级,是《中大学生报》校园版编辑,亲历这些事件,而且和高校长做过多次访问,算是对内情有所了解。现在热潮既过,我自觉有责任将当年所见所闻记下来,为历史留个纪录。更重要的是,十八年后,我对高校长的教育理念,有了一点新体会。这点体会,无论是对中文大学还是对中国的大学,或许有一定参考价值。

第一次见面

我第一次见高锟校长,是1992年八月某个下午,我和学生报其他四位同学去大学行政楼访问他,一谈就是三小时。高校长的粤语不太流利,我们主要用普通话交谈。高校长给我的第一印象,是个率真诚恳、没官腔很随和的人。即使我们有时问得直接尖锐,他也没有回避或带我们绕圈子,而是直率地表达自己的想法。我还留意到高校长有个习惯,就是喜欢一边聊天一边在白纸上画几何图案,愈画愈多。

那天我们从中大的人文传统和教育理想谈起,说到学制改变、校园规划、教学评核和通识教育等。那个访问最后由我执笔,一年后被收进我有份参与编辑的《中大三十年》。中大学生会一向有为学校撰史的传统,每十年一次,从学生的观点回顾及检讨大学的发展。书出版后,我寄了本给校长。过不了几天,他在校园偶然遇到我,说读了书中我的两篇文章,一篇写得好,一篇写得不太好。我当时有点诧异。一是诧异他会读我的文章,二是诧异他如此直率,直率得对着这个学生说不喜欢他的文章。我没有不快,反觉得高校长如此坦白很好。可惜当时人太多,我没机会问他不喜欢哪一篇及原因是什么。

那个年代,虽然高校长是国际知名的光纤之父,但我们当时对他不仅没有崇拜,反而有一份戒心,因为他是校长。学生会的职责,是捍卫教育理想,监察大学施政,争取校政民主化,保障同学权益。所以,校长和学生会之间,存在着某种结构性张力。

“港事顾问”风波

1993年是高锟校长任内最纷扰的一年,而且和香港政局纠结在一起。在这一年,高校长放弃了一年前亲口对我们说过的政治中立,接受北京委任为港事顾问,结果引发轩然大波。

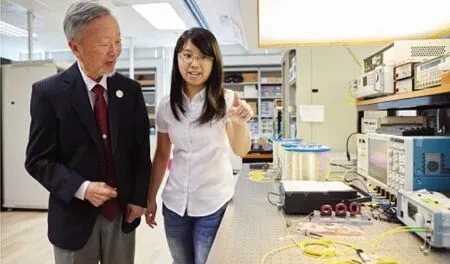

2009年高锟获诺贝尔物理学奖

让我先说点背景。1992年7月,彭定康成为香港最后一任殖民地总督。他上任不久,即提出政治改革方案,增加立法会民选议席。这个方案遭到北京强烈反对,当时的港澳办主任鲁平甚至斥责彭定康为“香港历史上的千古罪人”。中方于是决定另起炉灶,积极吸纳香港不同界别精英,邀请他们出任港事顾问。

1993年3月27日中国政府公布第二批“港顾”名单,高锟校长赫然在名单之上。中大学生会在29日发出声明,高锟身为校长,代表中大,不宜担任此职,并要求高校长公开交代事件。高校长当晚回应说,他是以个人身份接受此职,不会对中大有任何影响。事情发展得很快,在委任名单中,其实也有别的大学的校长,例如科技大学校长吴家玮,但因为只有中大有反对声音,所以成为全城焦点。

3月30日中午,学生会在烽火台举办论坛,有四百多人出席。高校长没有出现,但发了一信给学生会,称他会利用港顾一职,就“学术自由及促进本港与国际学术界联系”向北京反映意见。论坛结束后,有五十多位同学带着横额,游行到中环恒生银行总行,要求正在那里参加中大校董会会议的高校长回校公开解释。傍晚六时许,高校长答应出席第二天的论坛。我们当晚在学生会开会到夜深,并为第二天的论坛作准备。

3月31日早上11时,高校长踏出行政楼,来到数步之遥的烽火台,等候他的,是中大千多名师生及全香港所有媒体。高校长那天穿深色西装,精神看来不错。烽火台放了一张长桌,高校长坐一端,中间是学生主持,另一端是学生会会长。高校长背对着的,是朱铭先生著名的太极系列雕塑“仲门”,门后面是大学图书馆;正对着的,是密密麻麻的师生,师生后面是百万大道,大道尽头是俗称“饭煲底”的科学馆,上有“博文约礼”校徽。

论坛气氛热烈,学生排着长队等着发问,用的是标准中大模式:发问者先自报姓名及所属书院学系年级,然后提出问题,高校长回应,发问者接着可追问或评论,高校长再回应,然后下一位接上。争论的焦点,是港事顾问的政治含意以及校长应否接受这样的委任。高校长不善言辞,对着群情汹涌的学生,一点也不易应付。但就我观察,高校长不是太紧张,即使面对发问者的冷嘲热讽,他也不以为忤,有时甚至忍不住和学生一起笑起来。

高校长当天答得很坦白,直言不熟悉政治也对政治没兴趣,只是如果拒绝接受委任,会引起“猜疑”,接受委任“利多于弊”。他说:“我说我是一个很真实的人,希望大家努力对香港的将来做一些事情,这是不错的。香港的将来是大家的将来,可能对世界的影响非常大。”

4月1日高校长和其他港事顾问上北京接受委任,学生会再次带着标语到机场示威。高校长回来后,接受我们访问。被问及如何看待学生抗议时,他说学生会对他没有作出任何人身攻击,而且“在香港,学生完全有权和有自由这样做”。当时做了个民意调查,访问七百多位学生,发觉支持和反对高校长出任港顾的比例,是一半一半。

港顾一事后,高校长如常接受我们访问,每年会亲自写一封信来多谢我们的工作,还从他的私人户口拿出两万元资助学生会有经济需要的同学──虽然我们不怎么领他的情。高校长也重视我们的言论。学校公关部职员曾私下告诉过我,每月学生报出版后,如有对大学的投诉,高校长都会叫职员影印一份,寄给相关部门跟进。我当时的感觉,也是许多校园问题报导后,负责部门很快就会回应。我们那时一个月出版一期报纸,每期有好几十版,印五千份,放在校园免费任取,通常几天内就会派完。那时做学生报很辛苦,白天要采访,晚上要开会写稿排版校对,没有半分酬劳,但我们却觉得值得和有满足感,因为相信可以为校园带来一点改变,并令同学多些关心身外事。

现在回过头看,港顾事件在中大校史中最重要的意义,是起了一个示范,就是校长有责任就大学重要事务出来和同学公开对话。之前或许也试过,但论规模论影响,这次千人论坛肯定是历史性的。从此之后,类似的校政讨论逐渐成了传统。我记得1995年高校长宣布退休后,学生会曾在烽火台办了另一次论坛,要求学生有权参与遴选新校长。那次论坛由我主持,高校长不仅自己出席,还带了好几位学校高层来一起讨论。这样的对话,不一定有即时成果,但对建立一个问责透明、重视师生共治的校园文化,却有积极作用。

“开放日”事件

1993年发生的第二件大事,是11月13日的开放日事件。所谓开放日,是指中大三年一次,开放校园给公众参观,让公众对中大有更多认识。1993年的开放日,恰逢中大建校三十年,所以办得特别隆重。没料到的是,这个开放日又一次令高校长成为全香港的焦点。

开幕礼当天早上,百万大道会场坐满了嘉宾,高锟校长被邀到台上致辞。正当他要发言时,突然有十多位学生从两边冲出来,手持标语,高叫反对开放日口号,会场霎时乱成一团。高校长一个人在台上,手里拿着讲稿,说又不是,不说又不是,只能呆呆站着苦笑。与此同时,有学生抢了台上的麦克风,还有两位爬到典礼正前方的“饭煲底”顶层,用一条长布横额将中大校徽遮起来,上书“两天虚假景象,掩饰中大衰相”。台下观众及负责筹办开放日的同学,最初不知所措,接着则对抗议学生不满,开始起哄,场面混乱。事件扰攘十多分钟后,示威同学被保安推下台,高校长才有机会将开幕辞匆匆讲完,但整个开放日的气氛已全变了调。

典礼结束后,高校长打算离开,大批记者立刻上前将他团团围着。我作为学生报记者,夹在人堆中,高声问了一句:“校方会不会处分示威的同学?”“处分?我为什么要处分他们?他们有表达意见的自由。”校长边走边答,语气平静。我当时一下子就呆了。要知道,二十多分钟前,高校长刚经历了人生最难堪的一幕。堂堂一校之长,光纤之父,在全校甚至全香港人面前,受到自己学生最不客气的抗议和羞辱。这次和港顾事件不同,学生不是要和校长对话,而是要公开揭露大学之丑相,让外界知道中大三十年没什么值得庆祝,借此激起更多对大学教育的反思。所以,我和其他在场记者一样,以为校长一定会大发雷霆,狠狠训斥学生一顿。但他没有那样做,而且清楚表达了他的态度。那一幕,留给我很深很深的印象。我后来不止一次回想,如果我是他,设身处地,会不会像他那样反应?坦白说,我想我做不到。我相信绝大部分人也做不到。

第二天的报纸,不用说,铺天盖地是这宗新闻,并且一面倒批评学生。在校内,事件也引起极大争论。那一期学生报社论,叫“不是社论”,因为我们内部彻底分裂,无法对事件有共识。然后我听说,学校管理层对此十分震怒,认为绝对不能纵容学生。我又听说,大学收到不少校友来信来电,强烈要求惩戒学生。但过了两个月,什么也没发生。到底大学内部有何讨论,我全不知情。直到前两年,我从一位同事口中得悉,原来当年大学曾为此特别开会,会中只有三人不主张处分学生。三人之中,有高锟校长本人──是他硬生生将处分学生的建议压了下去。

我们的老校长

我1995年毕业后,就再没见过高校长。大约是2000年,我在伦敦读书,香港电台为校长拍摄“杰出华人系列”,导演读了我大学时代的许多文章,特别来伦敦访问我,我才将开放日那难忘一幕说了出来。之前我从没和人提过此事,因为要公开肯定高校长,对我是不容易过的一关。其实当时高校长也人在伦敦,我却因为可笑的自尊而没去见他一面,遂成遗憾。

两年前高校长得诺贝尔奖,传媒拼命追挖中大旧闻,说得最多的,就是这两件事。而得出的结论,往往是颂扬高校长宽大为怀,有雅量容忍我们这些顽劣之徒。而愈将学生描画成偏激乖张,似乎就愈显校长的伟大。我对此感到不安。坦白说,我并不认为我们当年所做的每件事都合情合理。无论对于理念还是行动手段,我们都有过深刻反思,甚至进行过激烈辩论。但这并不表示我们是无理取闹或大逆不道。退一步,如果我们真是顽劣之徒,高校长何必要忍受我们?高校长身边许多人,就劝过他不要过度纵容学生。例如当时的副校长金耀基教授,便曾公开说过他不认同高校长的做法。我也听过不少评语,认为高校长软弱无能,没有管治权威。可以说,高校长的做法在当年不仅没受到颂赞,反而遭人嘲讽。

高校长为什么要那样做?这些年来,我一直困惑。尤其当我2002年回到中大任教,目睹母校种种转变,我就更加怀念我的读书时代,更加希望理解高校长多一点。到了最近两年,因为阅历渐深,也因为听了高校长几段话,我有了一些新体会。

在“杰出华人系列”访问中,高校长应导演之邀,上到范克廉楼中大学生报会室,打开当年报纸,首度谈他的感受:“我的感觉是学生一定要这样做,不然我听不到新的思想。他们表达之后,我们至少有一个反应,知道他们在争取什么东西。”2009年高校长获诺贝尔奖后,高太太黄美芸女士回中大演讲,提及高校长当年和学生激烈争论后,回家对她说:“什么都反对才像学生哩!”

从这两段说话,我们清楚看到,高校长和许多人不同,他没有视学生为敌,更不是在容忍学生,而是暗暗欣赏这些别人眼中的叛逆学生。他似乎认为,中大学生不这样做,才奇怪才不应该。这真是大发现!我从没想过,校长会欣赏学生。他欣赏学生什么呢?我猜想,高校长欣赏的,是学生敢于独立思考,敢于挑战权威,敢于坚持自己信念的精神。他相信,这是真正的科学精神,也是真正的大学精神。

我这不是胡乱猜度。高校长在某个电视访问中说得清楚:“千万不要盲目相信专家,要有自己的独立思考。譬如我说,光纤在一千年之后还会被应用,大家便不应该随便相信我,要有自己的看法和信念。”高校长不喜欢别人崇拜他,更不喜欢别人盲从他。他要学生有自己的见解。真正的大学教育,应该鼓励学生自由探索,成为有个性有创造力同时懂得对生命负责的人,而不是用形形色色的戒条将学生变得唯唯诺诺服服帖帖。高校长明白,要培养这种人,就要给予学生最多的自由和最大的信任,容许学生尝试和犯错,并在众声喧哗和不和谐中看到大学之大。这不仅是个人胸襟的问题,更是理念和制度的问题。一所大学的师生,如果看不到这种理念的价值,并将其体现在制度,实践于生活,沉淀成文化,这所大学就很难有自己的格调。

我渐渐体会到,因为高校长有这样的视野,所以他能对一己荣辱处之泰然,所以能顶住重重压力保护学生,也所以才能说出:“什么都反对才像学生哩!”这样的话──即使学生反对的是他本人。高校长不是文科人,未必懂得将这些理念用很好的语言表达出来。做校长多年,他并没有留下什么动听漂亮的名句。但他是科学家,知道真正的学问真正的人格,要在怎样的环境才能孕育出来。高校长不晓得说,但晓得做。当十八年前他自自然然不加思索地反问我为什么要处分学生的时候,他就活在他的信念之中。

说来惭愧,我用了十八年,才能体会这点道理。

再次见到高校长,已是十五年后,在去年秋日的中大校园。那天阳光很好,我驾车从山脚宿舍到山顶办公室。在路上,我远远见到,高校长和高太太两个人在陡峭的山路慢慢行走。我把车停下来,问高太太要不要载他们一程。这时候,高校长竟自个走到车前,向我挥手对我微笑。校长老了许多,一头白发,还留了长长的胡子,像个老顽童。我大声说,校长,你好,我是你的学生。校长一脸茫然,不知如何答我。我的心蓦地就酸了。虽然面对面,由于他所患的病,高校长永远不会记得我是谁了,我也永远不会再有机会向他道一声谢。十八年前的记忆,在树影婆娑中,零零碎碎上心头。

我希望,当时光逝去,人们说起高锟时,不要只记着他是光纤发明人,诺贝尔物理学奖得主,还能记着他是我们的老校长,是一位真正的教者。

Tips

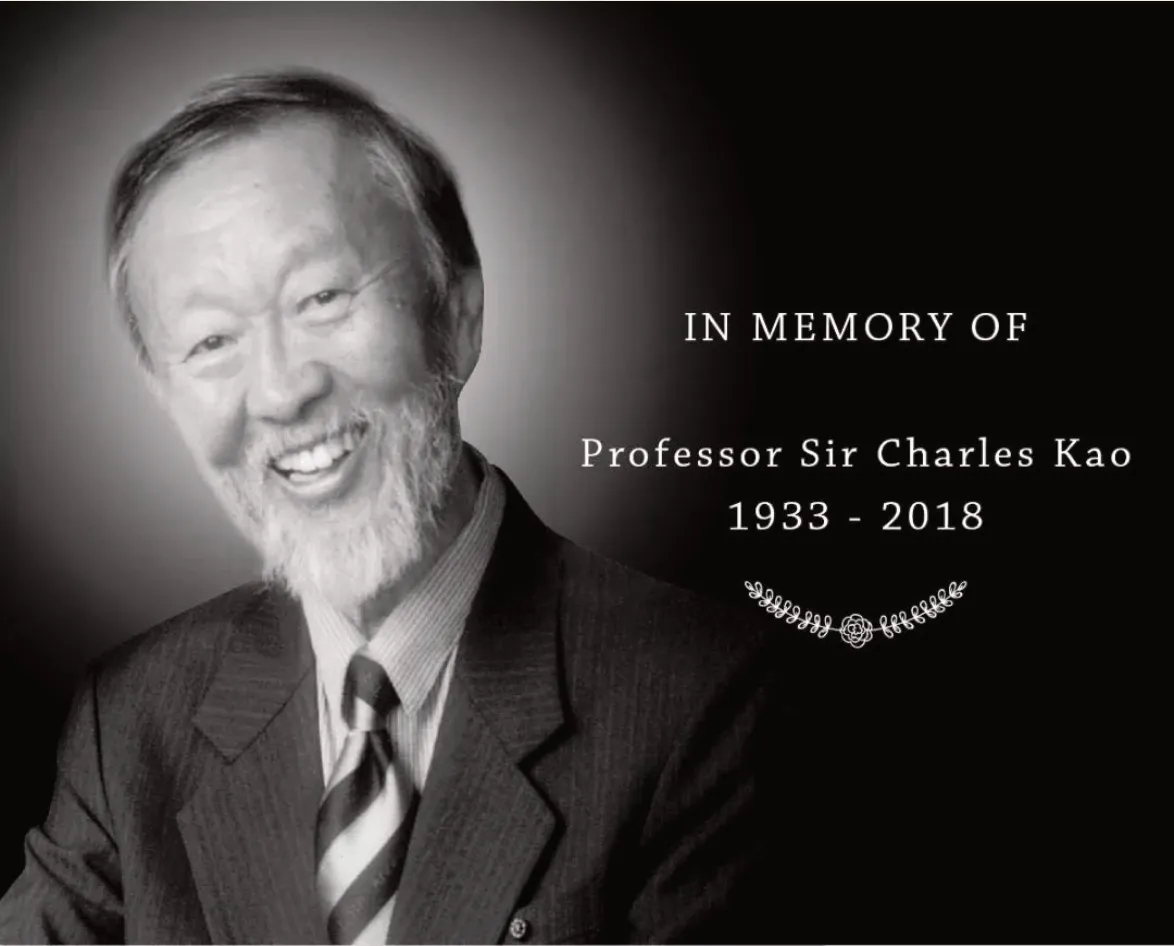

香港中文大学内外同念高锟教授 (1933-2018)

前校长高锟教授于2018年9月23日离世,享年八十四岁。

消息传来,中大同仁固然深感哀痛,广大市民亦若有所失,国际传媒也一应报道。

高教授不单是香港中文大学的第三任校长(1987—1996),更是因光纤研究而获颁诺贝尔物理学家的科学家。他高瞻远瞩、锲而不舍的研究,是对现代通讯划时代的伟大贡献,改变了人类资讯传播与发展的步伐。今时今日,我们沟通的便捷,办事节奏的改变,知识的无碍流通,全都与他的发明息息相关,说他改写了人类的历史,亦不为过。这样一位巨擘离去,自当跨越地域与界別牵动无数人的情绪。

数以千计人士在中大和各式的社交网页留言致哀,感激高锟教授的贡献。位于工程学大楼平台的高锟铜像,鲜花簇拥。大学展览厅内,前来吊唁者络绎不绝。

高锟教授最让人怀缅的是他温润如玉的性格,谦谦君子之风。曾受他领导的大学同工,无不津津乐道他的开明作风,佩服他对大学教研的远见。当年与他意见对立的学生,至今回顾,亦感佩他的海量包容。他推动了世界的文明,却并不居功。在他的自述里,曾形容自己的科学突破并非来自瞬间的灵光,而是“多年的反复试验。光在玻璃中传输本就是非常古老的概念。”在2004年接受电机电子工程师学会历史中心访问时,他也只是说:“我认为这很大程度上是一项探测工作,需要良好的理论和良好的基础知识,……所以真的沒什么了不起。”

科技研究由理论层面到应用和发挥影响,过程可以非常漫长,当中更少不免经历无数挫败。高锟教授在1966年发表的论文肯定了利用光纤作为资讯传输的可能性,其长远影响要到二十与二十一世纪之交才彰显,且化为席卷全球的资讯浪潮。尽管到2009年接受诺贝尔奖时,健康状況已不容许他亲自发表得奖演说,更遑论理解自己对这世界的贡献,但那无损这位历史巨人在我们心目中的形象。健康上的遗憾反而造就他把关爱传播社群,他与夫人高黄美芸女士在2000年成立的高锟慈善基金,积极加深社会对认知障碍症的认识,并为病患者、家属和照顾者提供协助。他晚年在公开场合出现,笑容纯真,眼神澄明,令人神伤,也令人欣慰。

高锟教授,愿你安息!你的和煦柔光将继续照亮世界,无时或息!