不同影像学方法在诊断脊柱结核中的应用

新乡医学院第一附属医院结核内科(河南 新乡 453000)

石广灿

随着结核杆菌耐药性增强及免疫性疾病的增长,近年来结核感染率呈回升趋势。脊柱结核起病缓慢,早期症状多不明显,但随着病情迁延可造成椎体畸形和截瘫,临床后果严重,且因缺乏特异性病理表现,早期确诊难度较大[1]。相关研究表明临床脊柱结核早期诊断不容乐观,脊柱结核的初诊误诊率可达78.26%[2]。影像学检查有利于发现患者脊椎基本病变,对脊柱结核诊治具有重要意义,目前磁共振成像(MRI)和电子计算机断层扫描(CT)在临床运用较多[3]。国内外均有相关研究探讨CT与MRI在脊柱结核中的诊断作用,但对CT与MRI的价值优劣仍存在争议。基于此,本研究回顾性分析我院收治75例脊柱结核患者临床资料,以探究不同影像学方法在诊断脊柱结核中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2014年6月~2017年6月间收治的75例脊柱结核患者临床资料。纳入标准:均有不同程度颈、腰背不适且经病理检查确诊脊柱结核;术前行MRI、CT检查;患者或患儿监护人知情同意。排除标准:确诊其他原发性脊柱疾病者;已行相关治疗者。本组患者共75例,男女分别为49例(65.33%)、26例(34.67%),年龄22岁~65岁、平均年龄(43.28±7.03)岁,病程3个月~24个月、平均病程(13.24±2.40)个月。

1.2 检查方法CT检查:使用16排螺旋CT机(美国GE公司生产)扫描,扫描层厚4mm~5mm,螺距1mm~1.5mm,行椎体扫描;其中4例患者为增强扫描,造影剂均为100ml碘海醇。MRI检查:使用1.5T磁共振成像仪(西门子公司生产)和脊柱专用线圈,常规矢状面T1WI、T2WI,轴位和冠状位T2WI,扫面参数:T1WI TR/TE500ms/20ms,T2WI TR/TE4000ms/120ms,Fov300,层厚4.0mm~5.0mm,层距1.0mm,7例行增强扫描(造影剂为0.01mmol/kg马根维显)。

1.3 评估标准由2名经验丰富的放射科医师共同阅片,评估图像质量及结核阳性征。图像质量良好:脊椎解剖结构完整全面,侧位显示椎管及上下关节突结构清晰,对比度良好,骨皮质显示清晰。

1.4 观察指标比较2种影像学检查图像质量、结核阳性征象检出率(骨质破坏、椎旁脓肿、椎管狭窄、骨质坏死)。

1.5 统计学方法采用SPSS19.0统计软件进行数据分析,计量数据以(±s)表示,行t检验或单因素方差分析,计数数据以[n(%)]表示,行χ2检验或Fisher精确概率检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 病变累及范围75例患者中,单椎体病变3例(4.00%)、多椎体病变72例(96.00%),多椎体病变中以2椎体、3椎体病变为主(达56例,74.67%),共累及223个椎体;病变部位为颈椎者3例(4.00%)、胸椎者14例(18.67%)、胸腰段者15例(20.00%)、腰椎者28例(37.33%)、腰骶椎者15例(20.00%)。

2.2 MRI和CT图像质量对比CT正侧位图像质量良好59例(78.67%,59/75),MRI正侧位图像质量良好61例(81.33%),2组图像质量良好率对比差异无统计学意义(χ2=0.167,P=0.683)。

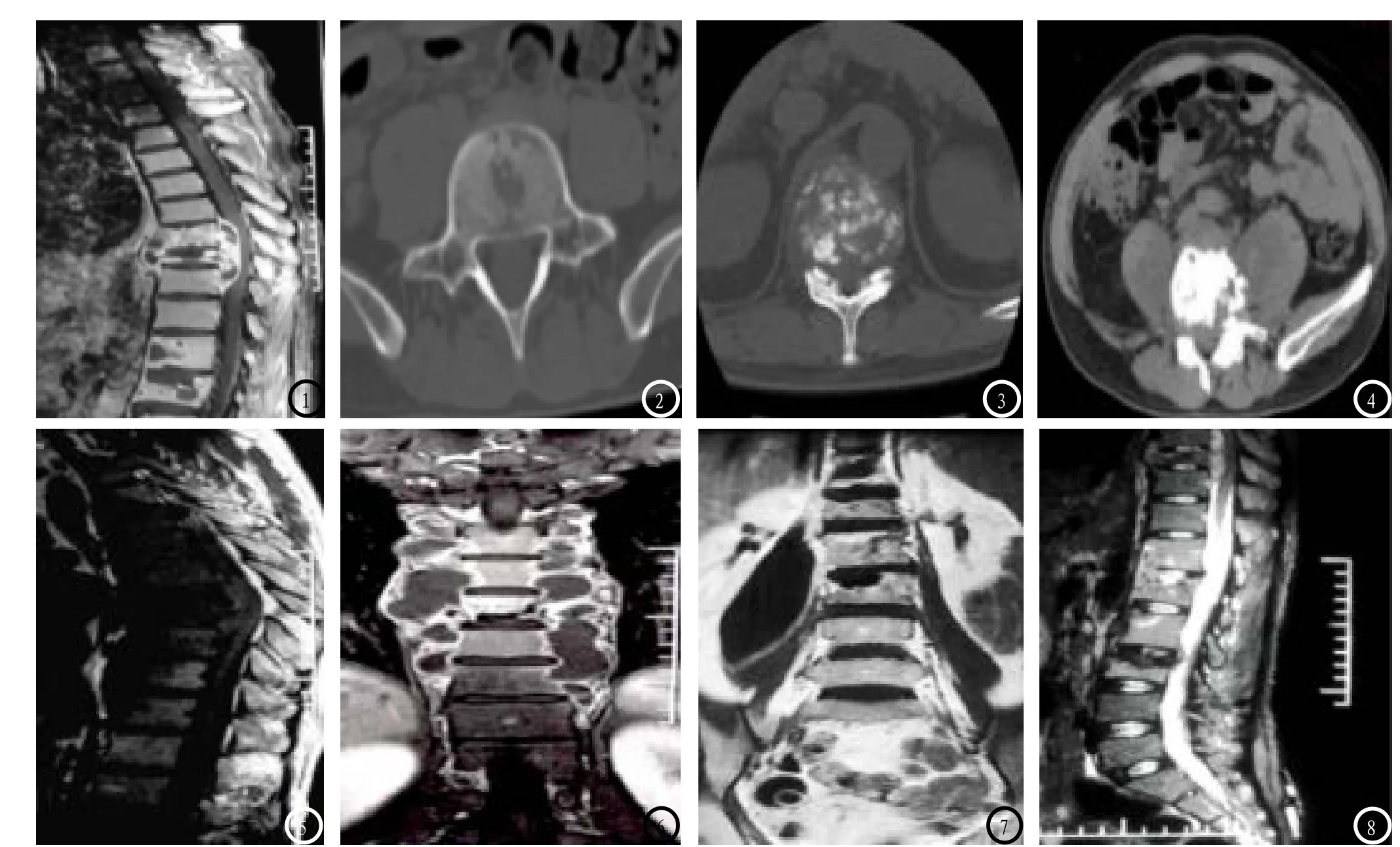

2.3 CT表现75例患者中73例表现出不同程度的椎体骨质破坏(图1、2),多数患者同时存在洞穴状、虫蚀样、碎裂型改变(图3)等,其中破坏区可见高密度死骨影者48例,骨质硬化影者11例;检出椎旁脓肿者33例(图4);椎间隙狭窄者36例。

2.4 MRI表现75例患者均表现不同程度的椎体骨质破坏(图5),T1多数呈现低信号,少数呈现等、低混杂信号;T2多呈现均匀高信号或混杂信号,7例增强扫描患者可见受累椎体轻中度均匀或不均匀强化,部分椎体周边强化明显;检出椎旁脓肿46例,T1多呈低信号(图6),T2多呈均匀高信号,7例增强扫描可见脓肿壁均匀强化(图7);椎管狭窄55例(图8),7例增强扫描可见环状或边缘性强化;30例检出死骨,在各序列上均表现为低信号,其中10例可见斑点状、砂砾样钙化。

2.5 DTS和CT结合阳性征象检出率对比MRI和CT比较,骨质破坏检出率差异均无统计学意义(P>0.05),MRI较CT椎旁脓肿、椎管狭窄检出率高(P<0.05),而CT较MRI骨质坏死检出率高(P<0.05),如表1所示。

3 讨 论

骨关节结核是由结核杆菌感染引发的慢性骨关节感染,而脊柱结核发病率约占骨关节结核40%~50%,也是肺外结核最常见的发病部位之一。既往影像学检查主要是电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和X线等,X线因其操作简便、经济适用性高等特点,在临床应用率较高,但已有较多研究证实X线平片检查密度分辨率相对较低,且易受组织影像重叠或伪影及个体差异影响,难以显示微小病变[4]。因此本研究就MRI与CT诊断脊柱结核的特点对照分析,以期为指导临床诊断提供更多有效信息。

王莉莉等[5]学者表示CT和MRI在显示脊椎结核的各个阳性征方面各有优势,而A Yadav[6]等学者则认为MRI应作为脊柱结核的首选诊断方法。CT能准确显示脊柱骨质破坏、增生、硬化及病灶边界,对病灶内微小病变也可较好显示,较X线在诊断脊柱结核方面更有优势;而CT的三维成像技术能分析脊柱破坏的整体情况,显示结核侵入椎管的影响程度[7]。本研究中,CT对骨质破坏、椎旁脓肿、椎管狭窄、骨质坏死的检出率分别为97.33%、44.00%、52.00%和64.00%。对椎旁脓肿、椎管狭窄的检出率显著低于MRI,考虑与CT对软组织的分辨率较低,不如MRI灵敏有关[8]。

本研究同时也发现,MRI和CT两种影像学方法在椎体骨质破坏中的检出率相近,但MRI死骨检出率明显低于CT,这与MRI的原理有关。MRI是一种断层成像技术,它利用磁共振从人体中获得电磁信号,从不同方向进行定位,并通过计算机运算重建出人体信息。MRI对椎体、骨髓中含水量、蛋白和椎旁脓肿等较为敏感,常以此作为脊柱结核的MRI的诊断依据[9],如图8所示,可清晰观察到T8~9层面椎管受侵犯。本研究中,MRI对骨质破坏、椎旁脓肿、椎管狭窄、和骨质坏死的检出率分别为100.00%、61.33%、73.33%和40.00%。

表1 DTS和CT结合阳性征象检出率对比[n(%),n=75]

图1 CT.男性,41岁,T12~L3椎体不同程度骨质破坏;图2 CT.虫蚀型椎体破坏,内为多发斑点状骨质缺损;图3 CT.碎片型椎体破坏,内为密集大小不等的碎骨块或钙化灶;图4 CT.椎旁脓肿,表现为椎旁软组织肿块影,其内可见密度减低区,并可见斑点状钙化;图5 MRI.T1WI显示受累椎体T3~T11呈低信号;图6 MRI.冠状位显示巨大椎旁脓肿;图7 MRI.增强扫描见椎旁脓肿边缘均匀强化,内部脓液无强化;图8 MRI.T8~9层面示椎管受压,脊髓信号正常。

在实际临床应用中,脊柱结核病理学改变具有多样性,并且多数患者病程较长,发病部位、受累程度、病变发展阶段差异性较大,这也导致其影像学表现的多样性[10]。但考虑到早期诊断和治疗对改善患者疗效、预后的积极影响,因此提高早期诊断率意义更重大。脊柱结核有其病理发展规律,通常在早期临床症状出现数月后,会引起肉芽肿、渗出、和坏死增生等[11],病变椎体会出现水肿和含水量增加等现象,此时应用MRI检查更敏感。同时,MRI对脊髓受压制而出现的水肿呈高信号,有利于临床诊治时判断神经系统病变方面更有优势。

综上所述,MRI和CT均可有效检出骨质结核患者多种结核阳性征,但前者在图像质量和检出椎旁脓肿和椎管狭窄等方面更有优势,后者在检出死骨中更有优势,两者结合可适用于脊柱结核诊断各个病理阶段,在诊断骨质结核方面价值可观。