吴昌硕其人其事

吕友者

作为晚清民国的花鸟画艺术的引领者,吴昌硕也是多面性的人物。作为一位诗书画印全才的大师,其人生亦是丰富多彩的。考察其坎坷一生,既可见人性的丰富和复杂,也可略窥大师的立体性。

梅 扇面 纸本设色

生于激荡时代中秀才却甘于淡泊

吴昌硕少时贫困,但他的父亲吴辛甲是一个读书人,喜欢治印,虽然落魄,却一直教儿子读书和篆刻。所以吴昌硕的金石功底从小就开始奠定,并在长达几十年的练习中渗透进了艺术生命的血液里。

少年成长时期,吴昌硕尚处在封建社会中,还考取过秀才,虽然仅仅做过一个月的官就解甲归田,但旧时代在他身上的印迹是很明显的。他用了50多年的时间试图去做一个文人士大夫,当不得已要以卖画为生时,他对传统文化尤其是金石文化复兴的执着贯穿了整个艺术生涯。

他的青少年时代恰逢鸦片战争,太平天国的动乱使他颠沛流离,丧失骨肉、家园。在吴昌硕所处的国家和民族被弱肉强食、社稷危亡的时刻,他似乎感悟到唯有国强其骨、人强其骨,激发起国人不屈不挠的精神,才能定国安邦。因此,22岁那年,在县衙学官的催促下,吴昌硕勉强去应了一次院试,孰料竟考上了秀才。他的文名在四乡八里传开了,都说吴昌硕是文曲星下凡,再读上几年书,考个举人,中个进士是“三个指头捏田螺”——稳拿的事。有人上门提亲,说的是邻县菱湖镇人施氏。这施氏名字顿怪,单名酒,字季仙。吴昌硕没表示可与不可,可吴辛甲却表现出极大的热情。父亲替他应下了这门亲事,次年全家迁居至安吉城,在县城里租了几间小楼,名之为“篆云楼”。父子俩将居所周围的小片旷地垦荒成园,园中翠竹数竿,疏草密筱,不事修饰,因而取名为“芜园”。芜园建成后,吴昌硕就迎娶了施氏。这世界之大无奇不有。婚前两人也没什么沟通,当施酒从姑娘变成妻子后,吴昌硕发现她竟是位知书达礼的女性,更为惊奇的是这施氏还刻得一手好印章。

婚后的日子是愉快的,读书、刻印、练书法,吴昌硕还写了许多诗。然而好日子总不那么圆满,吴辛甲随后病逝。将父亲归葬祖坟后,吴昌硕就绝意场屋,不再赴考,开始了他游学和为人幕僚的生活。

这种甘于淡泊、不以物质简陋为苦的心态,表现出吴昌硕的豁达和乐观。

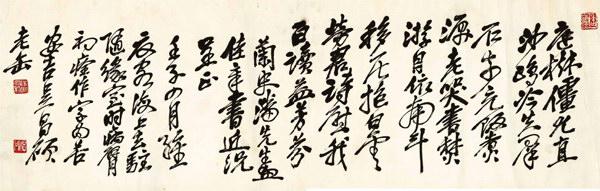

书法亭树 镜心 纸本 26×80cm

青年时期热心交际 以艺会友

1868年父亲病逝后,吴昌硕开始了外出交游、寻师访友的求学和谋生历程。他首先到了杭州,跟随晚清时期的经学大家俞樾先生学习辞章和训诂,前后约有两年。1875年,吴昌硕又被湖州府的贡生颜文采招去做了一年的司账,后来又被介绍去号称“六才子”之一的陆心源家做司账。颜文采和陆心源都是著名的收藏家。

1877年初春,那是一个值得纪念的日子。苏州的一帮文人朋友陪一位客人来吴昌硕寓所做客。这位客人就是任伯年。任伯年看了吴昌硕的书法和印章,建议他到上海去谋生,说上海华洋杂处,五方汇聚,英雄的用武之地大着呢。吴昌硕说上海他是去过的,但上海大居不易,仅凭刻章和书法能养家吗?到时候是要向任先生学几笔画的。当任伯年歪着头在端详吴昌硕的书法时,在座的高邕笑道,既是任兄撺掇吴兄去上海,这画艺定归是要教几手的。任伯年要吴昌硕作一幅画看看。吴昌硕说:“我还没有学过,怎么能画呢?”任伯年道:“你爱怎么画就怎么画,随便画上几笔就是了。”吴昌硕于是随意画了几笔。任伯年看他落笔用墨浑厚挺拔,不同凡响,不禁拍案叫绝,说道:“你的用笔已到火候,将来在绘画上一定会成名。”吴昌硕听了很诧异,还以为跟他开玩笑。任伯年却认真地说:“即使现在看起来,你的笔墨已经胜过我了。”吴昌硕自此以篆籀笔法作画,受教于任伯年,两人成了至交,始终保持着亦师亦友的关系。

当时,吴昌硕还常随颜文采、陆心源出入“六才子”家门,得以见识这些文人雅士,更方便学习诗词书画。其中,杨岘是吴昌硕最为敬佩的。吴昌硕敬佩他的为人和治学,曾于侣80年备函要求列于门下。藐翁复信婉谢,表示愿以换帖弟兄相称。书中写道:“来函敬悉,如此称谓,未免太俗,拟仿从前沈仲复与藐订交之例,彼此赠物,即俗间换帖也。犬马齿差长,藐潜称兄,君即吾弟。”

尽管藐翁坚辞老师称谓,但吴昌硕仍然以师尊之礼相待,在所作诗篇中有“藐翁吾先师”之名,并自称“寓庸斋内老门生”,足见其尊师重道之心。吴昌硕与杨岘交往前后共20余年,在诗文和书法上得到不少指点,有很大的提高。

吴昌硕热心交际、喜攀附名流。他和本邑施旭臣、朱正初、张行孚等文人多有交集。当时寄籍安吉的外地士子,如潘芝畦、沈楚臣、袁学賡、钱国珍、徐士骈等,不论长辈还是同辈,吴亦多有往来。年轻时,吴就表现出爱多方交友的外向型性格,尤喜和志同道合者切磋交流。但在家乡能结识的名流或良师益友毕竟不多。26岁后,吴不时外出游学。在杭州、上海、苏州等地,先后结识名儒俞樾、画家高邕之、金石家吴云等。36岁时编成《篆云轩印存》,携往杭州,请俞樾题词,有借名人以自抬的考量。39岁结识晚清大书法家、经学家杨藐翁。40岁在苏州与当地望族、著名收藏家、朝廷大臣潘祖荫结交。47岁结识金石学家、高官吴大徵。

吴昌硕看重中青年时期的交游。49岁时作回忆生平交游事迹系列文20余篇,结集为《石交录》,以志师友之谊,多少有些自炫人脉之意。他自我总结:“自余策名微秩,十余年来,风尘奔走,德业不加进。每思之未当不悔。独幸所遇贤豪长者,往往契合,非伏处岩穴所能庶几,此则差足自慰矣。”还说,“非敢引公自重,然不可谓非受知。”话说得有点圆滑。

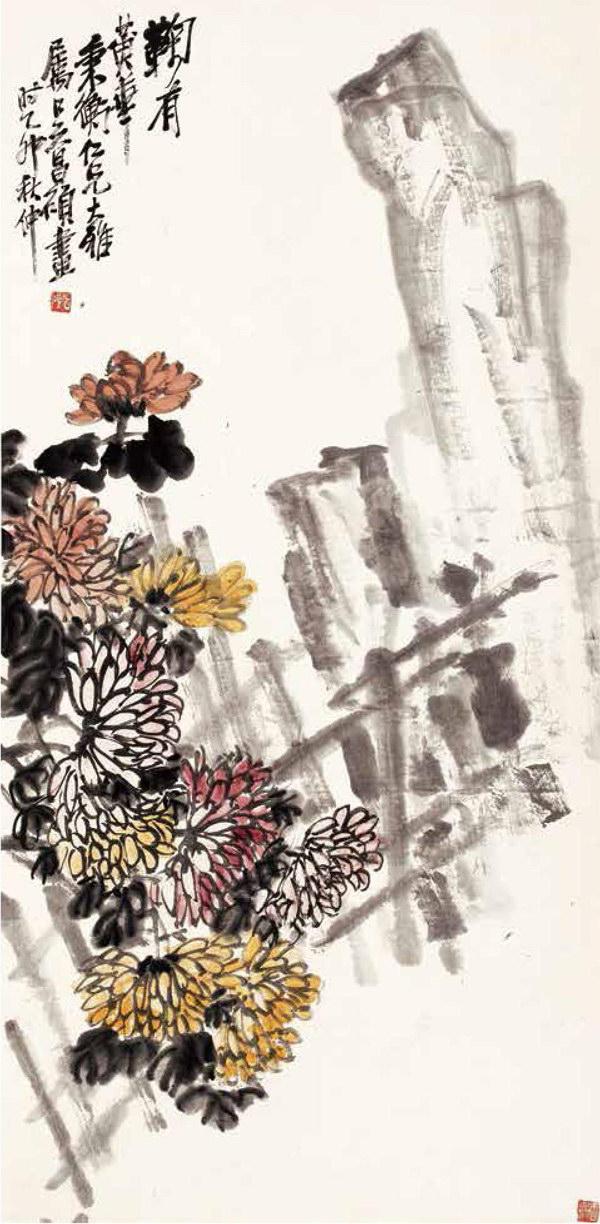

菊有黄华 立轴 纸本设色 103.5×51cm

这些结交对象不乏达官贵人。如陆心源任福建盐运使,吴云官至苏州知府,潘祖荫光绪年间官至工部尚书,杨藐翁曾任常州知府,吴大澂曾任广东、湖南巡抚,工部左侍郎。这些人兼具书法家、学者、大收藏家等身份。吴还期望高攀更重量级的朝廷要员。1894年,他在北京拜谒翁同龢不遇,即以诗和印谱赠翁。当时以篆刻出名的吴,曾多次主动以印章赠当朝重臣,盼其援引。他刻过“张之洞”一印,还为直隶总督端方治印。“雅贿”说不上,“干谒朱紫”则无疑问也。

处世练达 却不失艺术性情

吴昌硕虽不乏艺术家性情,但在为人处世上多有世故的一面,称得上人情练达。69岁到上海后,他敏锐觉察到浙江人、湖州人在上海的地缘和人缘优势,便充分利用同乡之谊和原先的人脉关系,广泛而积极地参与和周旋于海上诸团体,如书画会、印社、诗社、同乡会等,在社交活动中扩大自身影响,逐渐确立并彰显艺坛领袖地位。还自立社团,如海上题襟馆金石书画会,在吴昌硕定居上海之初倡议成立。同时,广收弟子,以壮门庭声势。再加上王一亭等海上达人及日本友人的大力追捧,缶翁晚年尽得地利人和。

在待人接物上,吴昌硕也自有心计。如他有“大聋”之别号,表面上指晚年重听,其实是取装聋作哑、以聋自晦的姿态。耳聋心不聋,顿有韬光养晦、明哲保身之用意。其诗友诸宗元曾戏探着问他是否“聋以自晦,其有托耶”,吴含笑点头。不愿听的就装作听不见,在小事上也可见吴昌硕不乏“计谋”。他酒量不大,家中待客时,却频频举杯祝酒。原来他用的是一只特制的青瓷杯,大小看上去和别的酒杯一样,但杯身、杯底特厚,可盛之酒很少。客人用常规杯,主人用特制杯。秘密被揭穿时,缶翁妙语解颐:“你们都说我的画好,名气大,其实和这酒杯一样,徒有其表而已。”

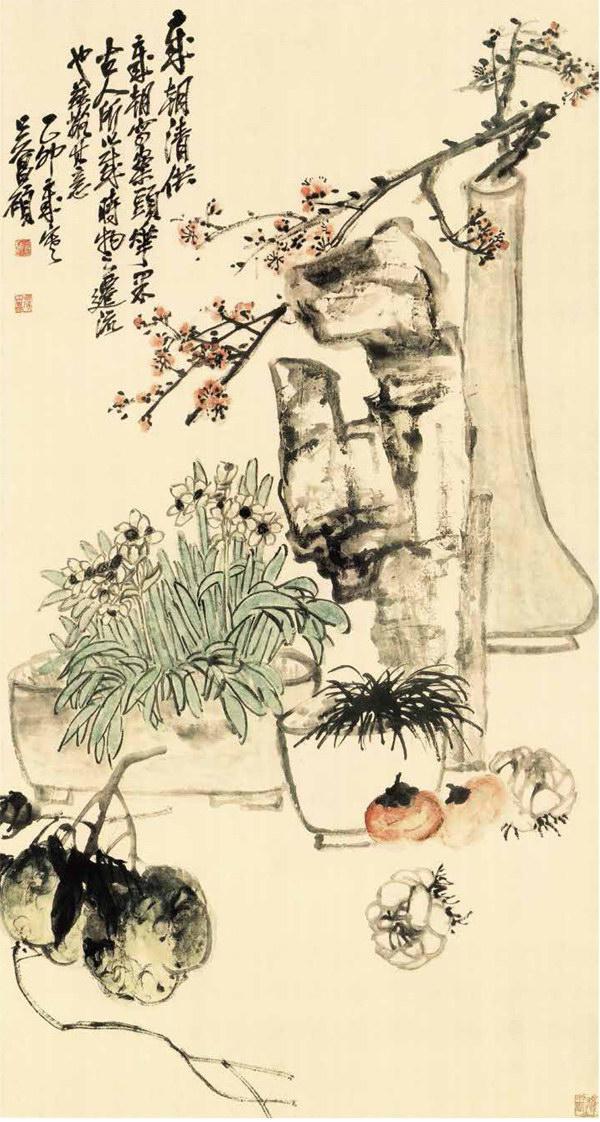

岁朝清供图 立轴 纸本设色 151.8×80.7cm

墨荷图 立轴纸本墨笔 49×111cm

另外,吴昌硕在日常生活中不失艺术家性情的同时,也略有放任之嫌。比如晚年在上海喜欢出席各色应酬,且常吃花酒。冒鹤亭在《孽海花闲话》中,不客气地爆料吴昌硕与赛金花相会的一桩糗事。黄裳《珠还集》里有《吴仓硕小笺》一则,记缶老当年应邀去妓院吃花酒而留便条的掌故。不过,黄裳有持平之论:“吴仓老是近代鼎鼎大名的画家、书家、印人。我也看过几本他的传记,记载的大抵是他怎样刻苦作画、吟诗、刻图章的故事,但对画家生活的全貌却不大清。这张便条使我们知道他有时也吃花酒,就很有价值。好像也不会成为盛德之累。因为他生活在那个时代,无法跳出那个具体环境,这一切原是很自然的。”以前吃了那么多苦,如今乐享人生,也是人之常情,何况书画本身就是一门感性的艺术。

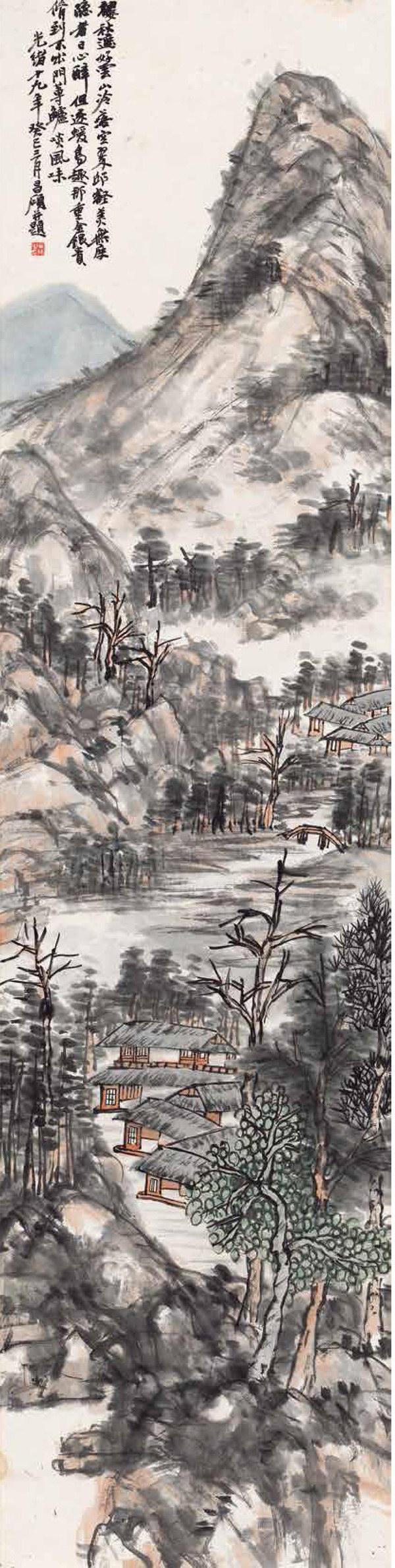

山水图 立轴 纸本设色 43.3×76.6cm

松溪对弈图 纸本墨笔 95.5×18.5cm

但他也有拒绝的时候。民国初年,一天,上海著名的房地产商哈同过生日,想请吴昌硕代画一张3尺立幅的画,用以烘托生日气氛。不料,吴昌硕早就听说哈同最早是靠贩鸦片起家的,况且,他平素最憎恶这帮横行十里洋场的人。于是吴昌硕决定不画。当时,哈同是英、法两租界工部局的董事,他深知像吴昌硕这样的人是值得拉拢的,于是,一方面诱以重金,另一方面又托当时在上海画界声望略逊于吴昌硕的吴杏芬、沙辅卿等人向吴说情。碍于同道情面,只好磨墨提笔,画了一幅柏树图。画完尚未题款时,哈同就亲自来取画了。但当他看到柏树叶子画得比实际的柏树叶大时,就问:“柏树叶子如此之大,这里是否有什么含义?”吴昌硕说:“正看这是一幅怪柏,但不妨倒过来看看。”哈同依言倒过来看后说:“是一幅葡萄。”此时吴昌硕正色慨然说:“我就是这个意思。”哈同不解地问:“为何要倒画呢?”这时,吴昌硕忍不住笑了,说:“我是按照你们办事的逻辑画的,你们喜欢颠倒,把黑说成白,把坏说成好,当然我给你的画也只好颠倒挂了。”一听此话,哈同哈哈大笑,忙说说得好,但心里却是十分恼怒的。

寒酸小吏 书画大家

1882年,离乡别妻10年的吴昌硕把夫人施季仙接到苏州居住。也就在这一年,吴昌硕的好友金俯将其在古墓葬中觅得的一个陶缶送给他,因为此缶“了无文字、朴陋可喜”,故而昌硕以“击庐”“老击”为别号,这个号一直用到其去世。接来妻子后,家中所需局促,为供养家人生活,吴昌硕在卖字刻印之外,还托人求职,后来友人推荐他在苏州县衙里担任一名巡查城市、缉捕盗贼的“蕞爾小吏”。做小吏,尽管整日辛苦,收入却只能勉强维持一家人生计,清贫的状况没有什么变化。他曾在写给老师潘芝畦的诗中说:“荡宦如游民,浮家累妻孥。一屋雨打头,达旦声咿唔。呼名乌友朋,闭户人菰芦……”作为一个低级的小官,没什么薪水,又很辛苦,在等级制度森严的官场里还不得不事事小心,如履薄冰。吴昌硕因此谑称自己为“酸寒尉”。

草书 纸本

1885年,任伯年从上海来苏州拜访他,见到刚从官衙里回来的吴昌硕,身着袍服,宽衣蔽体,疲惫不堪,好不狼狈,颇为感慨,后来便以“酸寒尉”为题画了一幅像。画中吴昌硕戴一红顶帽子,两手拢在袖中,似乎在作揖,神态狼狈,状态寒酸。任伯年以不多的笔墨,十分精到地表现出一个底层的官吏形象,可谓形神具备。吴昌硕在画上自题“酸寒尉像”,并赋诗自嘲:

达官处堂皇,小吏走炎暑。

束带趋辕门,三伏汗如雨。

传呼乃敢入,心气先摄沮。

问言见何事,欲答防龃龉。

自知酸寒态,恐融大府怒。

怵惕强支吾,垂手身伛偻。

朝实嗟未饱,卓卓日当午。

中年类衰老,腰脚苦酸楚。

此诗加上任伯年的画,淋漓尽致地把身为小吏的辛苦、寒酸之形象表现了出来。

晚年遗老心态挥之不去

吴昌硕的遗老心态在晚年一直挥之不去。1912年是民国元年。这一年他开始以字行,自刊一印“吴昌硕壬子岁以字行”。此年作此举,显然有本名(俊、俊卿)已殉清之意味。民国前期,他在上海仍以故清廷官吏之身份,频繁与一些著名遗老交往。在《缶庐集》卷四中,常“写有背于时代潮流的对逊清的孤忠”(王家诚语),如“帝王家在山河破,雅训何堪续内讧”。在缶翁看来,推翻帝制的辛亥革命是一场“内讧”。难怪在清朝灭亡后,他有时书画落款居然还是“宣统××年”。

吴昌硕大半辈子生活在清朝,接受的是传统封建士大夫文化教育。他当过清朝的官,结交的对象不少是清廷旧官僚,从内因外因看,缶翁不做遗老也难。晚年身边不乏遗老遗少。如民国以后,郑孝胥以大牌遗老曾蛰居沪上,与吴交往顿频繁。10多年间,彼此一直保持翰墨酬酢、诗酒流连的交谊。郑孝胥《日记》屡及吴昌硕。民国十四年(1925年),郑还为吴之子吴藏龛代订润格。无论在价值观,还是个人情感上,吴昌硕对民国心存隔阂,甚至有违拒心理。其墓志铭由陈三立撰文、朱孝臧书丹、郑孝胥书盖,人选想必正合缶翁心意,因这3位皆大号遗老也。台湾王家诚在其《吴昌硕传》中,对缶翁的遗老情结多有说辞,然缺乏“同情的理解”。不过,影响深远的新文化运动,对晚年吴昌硕几乎毫无影响,可见其时他已明显落后于时代。

挑灯读书图 立轴 纸本墨笔 106×40.3cm

酸寒尉像 紙本设色 164.2×77.6cm

松梅图(局部)

松梅图 立轴 纸本设色 68×135cm

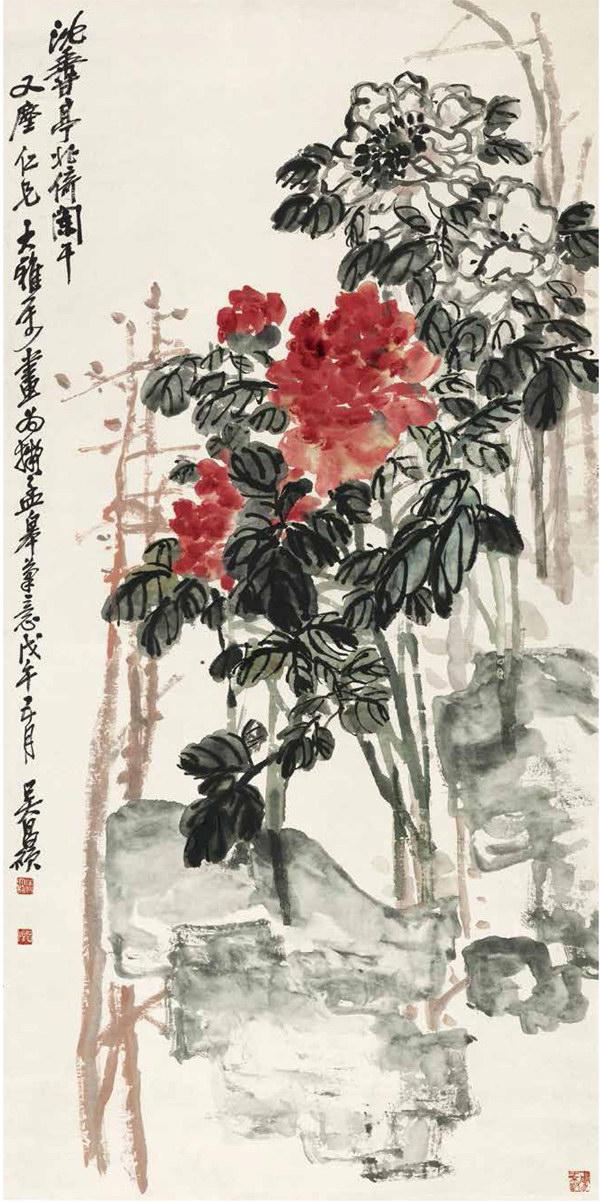

沈香亭牡丹图 立轴 纸本设色 60×121.3cm