城市水环境治理PPP模式需重视绩效、边界、规范化

中国城市规划设计研究院资源能源所所长、住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员 王家卓

一、当前形势分析

第一,在党的十九大报告中,习近平总书记提出,中国特色社会主义进入了新时代,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个判断是我们当前很多工作的基础。习总书记要求,我们要增强人民的获得感、幸福感和安全感。我们现在所说的城市水环境治理正是基于这样的原则开展的,所谓EOD(Ecology-Oriented Development),就是为了让老百姓有幸福感、获得感、安全感。

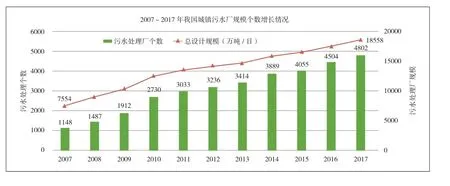

第二,近年来,我国建设了很多污水厂。在2000年,全国污水厂数量只有482个;到2018年3月,全国已经建成运营的污水厂超过4800个,总处理能力达到1.8亿吨/日。而在污水处理厂快速建设的同时,城市水环境与人民的期望依然有一定差距,仍然需要加快治理。

第三,当前经济发展水平和工程技术水平确保了水环境治理的可行性。过去“重地上、轻地下”,大家对环境保护和相关市政基础设施重视程度不够。而今天我国的人均GDP已经超过九千美元,很多城市都具有保护环境的经济实力,人民群众改善环境的愿望也越来越强烈。

第四,中央领导对城市水环境高度关注。今年两个重要的会议都提到了城市水环境:在中央财经工作领导小组第一次会议上,总书记提出七大攻坚战,黑臭水体被放在非常重要的位置上;在日前的全国生态环保大会中,总书记再次强调了城市黑臭水体的治理。

第五,中央政府对于政策落实情况的跟踪和督查越来越重视。中央环保督查及黑臭水体整治环境保护专项行动正紧密进行。根据生态环境部的相关文件,黑臭水体整体环境保护专项行动不仅今年要开展,2019年、2020年还要继续开展;中央环保督查和回头看已经成为常态。

第六,当前城市黑臭水体整治效果显著,但是道路依然漫长。总体来说,黑臭水体情况有很大改善,在国家高度关注下,地方很多领导对此非常重视,有一些地方改善效果很明显,但是还有很多工作需要做。

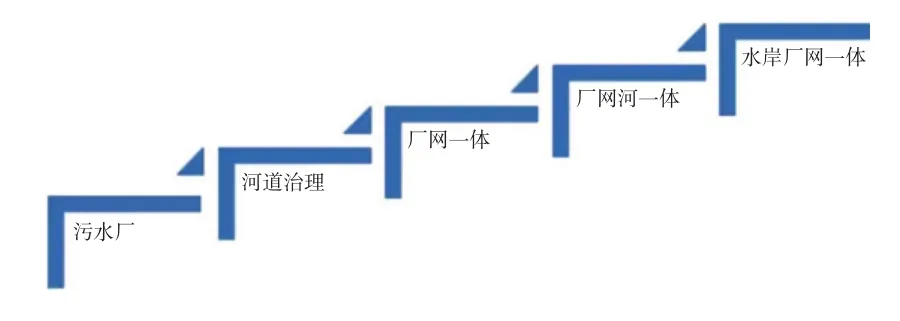

第七,水环境治理PPP在摸索中前进。PPP模式获得了越来越多政府和专业人士的认可,并逐渐从污水厂扩展到水环境治理上。总体来看,当前PPP模式用于水环境治理取得了不错的成就,但也有一些不规范的项目影响了地方政府和专业人士对PPP的看法。

二、现象与问题

第一,前期不带技术方案招标,后期落地难。在实际工作中,有一些项目前期没有技术方案论证,投资估算太随意。一旦招完标,政府和社会资本方在项目总投资和技术方案方面就要开始漫长的谈判,导致最后落地很困难。

第二,管少还是管多,是地方政府面临的两难选择。一些地方政府刚开始想什么都不管,只当个裁判吹口哨,后来实施起来发现不管不行,又开始管得很多。如果地方政府在水环境治理PPP过程中,管得太少的话,政府会担心后期出了问题万一达不到预期效果怎么办?如果管得太多,什么事情都是政府决策,后期治理效果万一达不了标,政府该负什么责任?所以,管多还是管少,对于政府来说,是一个两难的选择,有时候很难去把控这个度。

第三,代表政府的出资代表应该扮演什么角色?PPP项目中了标之后,地方政府一般都会要求要有一个企业作为政府出资方代表,参与项目公司的组建。但是有一些出资方却找不准定位。当前在PPP项目实施过程中,很多代表政府的出资方不能转变角色和观念,仍旧把自己当成传统项目代建业主,来行使监管权利,要去“管”社会资本方。

第四,水环境专业性强,传统PPP咨询公司在绩效设定时面临巨大挑战。不带前期技术方案的招标,怎么做投资匡算?绩效怎么设定?选哪些指标纳入绩效考核?绩效考核中定什么样的标准?这些都很复杂。目前有一些水环境治理PPP项目的绩效设定就存在不科学不合理的问题。

第五,项目的边界科学性有待加强。对于城市水环境治理的共识是:问题在水里,根源在岸上,核心在管网。要把城市水环境治好必须重视管网,但是管网部分通常不包含在项目包里,这样如何能够确保水环境治理稳定持续达标呢?

第六,部分项目可用性付费和绩效挂钩比例不足。在实际案例中,一些PPP项目本质上还是延长版的BT,甚至有一些施工背景的牵头方,就想着工程结束后拿着大部分工程费用走人,剩余的委托给一个运营公司运营。大头的钱都拿到了,后期运营能达标就赚到了,万一不达标也亏不了多少,这种项目操作方式,严重背离了水环境治理PPP的初心。

第七,社会资本方主体在发生变化。水环境治理PPP项目,谁才是合格的社会资本方?考虑到水环境治理的专业性和后期运维的复杂性,我个人认为还是要以专业从事水环境治理的公司为主。当然,这些专业的公司可以与以施工为主的央企、国企进行联合,央企、国企也可以朝着这个方向跨界发展。

第八,部分地方政府对政策理解不到位,影响项目的推进。有些地区认为水环境是政府付费的项目,不敢做,这些误解对于推进水环境项目有很大的阻碍作用。

第九,部分地区额度即将用完,有着想做没法做的困境。10%的额度限制在一些地方已经成为制约,有什么样的政策能够支持各地继续推进水环境治理PPP项目,这是当前面临的问题。

三、思考与判断

第一,PPP模式很适合水环境治理。水环境治理PPP绩效清晰,水治好与否很好衡量;同时,水环境治理技术相对比较复杂,不是简单的工程施工就可以;而且后续运营需要专业公司的参与。这三个特征表明,PPP模式很适合用在水环境治理中。此外,水环境治理项目短期投资较大,对城市人民政府的财政短期资金压力比较大,需要解决路径,采用PPP模式也有助于解决这一问题。

第二,后期还会有大量水环境治理PPP项目。党和国家领导人高度重视水污染防治,水十条考核的压力是地方政府必须面对的问题。而且部分地区的一些成功项目,比如海口的水环境治理PPP项目的成功,其示范和带动作用不容小觑。此外,黑臭水体治理只是阶段性工作,不黑不臭不是我们对水环境的终极要求,要实现习总书记在全国生态环保大会上提出的清水绿岸、鱼翔浅底,还有很长的路要走。

第三,规范化是核心。PPP项目中强调“两评一案”,在水环境治理项目中同样重要。同时,程序的规范、代表政府的出资方的行为规范也很关键。

第四,合理绩效很重要。目标并非越高越好。合理、必要、可行的绩效非常重要。

第五,项目的内容和边界很重要。希望未来有一些肥瘦搭配、边界合理,以及厂网河一体的项目出现。

第六,充分认识到技术方案的重要性。技术方案的作用包括但不限于招标前帮政府确定的主要技术内容和投资,招标后指导工程实施内容。技术方案的好坏将直接决定实施成效。

第七,谁能坚持到最后?现在很多的企业都想做水环境治理PPP,但我个人判断,未来要更多地考虑到资金问题、融资成本、监管的规范性,我相信未来将更多地回归本质,让专业的人做专业的事情,是PPP项目的初衷之一。

第八,施工是制约。市政施工有专业性和特殊性,包括材料选择都要考虑到后期运营,施工时间的制约会影响质量保障,施工质量则影响全生命周期的收益。而实际中,不少项目工程材料的选择、施工的质量都有很大的提升空间。工程施工也需要请专业的人做专业的事情,不是会做工程施工,就什么都会做。好的施工质量不仅能解决投资,更能为后期水环境治理效果的持续稳定达标打下坚实的基础。