史金淞台北个展:一切坚固的都烟消云散了

廖 廖

展览链接:

史金淞台北个展:一切坚固的都烟消云散了

艺术家:史金淞

策展人:廖廖

展 期:2018年4月14日—5月26日

“一切坚固的都烟消云散了”——这一句源自马克思《共产党宣言》的语录,撇开原文的语境,就话语本意而言,可能是今天这个大时代的最佳注脚。

曾经的冷战阵营已经分崩离析,今日世界的最大冲突不再源自于政治理念,而是来自不同文明之间,由此产生的恐怖主义重新划分了世界格局,也加深着西方保守派与左翼的分裂。

在技术进步与资本推动之下,新一波全球化浪潮以远胜历次的规模把每个人都席卷其中。资源与商品的重新配置给人们带来更丰富的选择,同时也酿造了文化的单一性与消费对人的异化。

后资本主义时期,我们面临的不再是商品缺乏而是商品过剩,新时代的资本重新构建了消费的定义,确保每个人都在工作与消费中投入所有精力。

互联网文化让世界变得更加扁平化、民主化,但是新的规训与异化也由此产生,大数据与算法试图操纵依附在电子产品背后的个人。每个人也在虚拟空间里重新构建着新的人格与人设。

互联网传播方式让传统媒体灰飞烟灭,知识的载体由纸本变成了电子版,新的传播方式也改变了传播内容,每个人都被丰富、浅薄、碎片化的信息所淹没,人们的认知与知识结构由此改变。

我在家乡终于找到一份工作。这份工作是白丽筠帮忙的结果,或者说,简直就是白丽筠的恩赐。这份工作收入不高,却比较稳固,是国企。有了工作便有一种稳定下来的感觉,可以想想别的事情。我已经二十五岁,老大不小了,也到了谈婚论嫁的年龄。

旧日的权力、空间、知识、传媒、资本、体制、技术——那些我们曾经认为坚不可摧的东西,在眼前逐一烟消云散,更重要的是这一场剧变并没有伴随着天崩地裂的革命与暴力,却远比以往的暴力革命更加势不可当。

新的洪流把每一个人都裹挟其中的时候,我们如何在崩塌与重建中面对世界,处理自我与时代的关系,这就成为每一个人都要面对的问题。

艺术家不仅需要面对,还需要思考以艺术家的身份如何处理这些迫在眉睫的问题。有的艺术家对外部世界的变化无所适从,退缩到内心封闭的精神世界中自建桃花源;也有的艺术家以直接对抗的方式来描绘这个时代的荒诞与黑色。世界变得太快,我们很多人都还停留在那个烟消云散的世界里,这让我们的躲避和对抗都显得有些可笑而无效。从某种意义上来说,其实很多人都没有走出“后89”的阴影,对待宏大叙事要么是彻底地回避,要么是彻底地否定,无论回避、否定、戏谑还是对抗,都缺乏一种深入问题本质的探讨。

史金淞 华山计划 No.6 各种日常杂件、压克力 40×60×11cm 2008年

史金淞 华山计划 No.5 各种日常杂件、压克力 40×60×11cm 2008年

史金淞 甜蜜生活 糖 尺寸可变 2018年

而史金淞没有采取一种居高临下的精英姿态来进行批判,也不再以一种集体身份或者意识形态的身份进行对抗,也没有颓丧地躲在封闭的精神世界里享受失败的忧伤感,也不是用象征隐喻来表达社会学意义上的简单影射,而是以“个体身份”去体验时代的变迁,理解社会的变化,不断地尝试用作品来剖析、消解、重建新时代的生产方式、权力结构、知识场域……以此来完成一种“个人的公共性”——这大概也可以表述为史金淞的创作思维与方法论。从这个意义上而言,史金淞是一个自我放逐的艺术家,他独特的创作方法论把自己放在一个边缘化的位置上,但是只有这样才能从本质上剖析这个时代,而不是被动地成为烟消云散的一部分。

权力

权力是史金淞作品中常涉及的主题,福柯的权力观认为:权力不是一个可以掌握的位置,也不是一种自上而下的统治权。权力由各种力量、各种关系所形成。权力是一张复杂交错的网络,是各种关系互相影响的结果。

作品《糖》就指向了权力之网,15世纪开始的糖的生产、销售与消费构建了最早的世界市场,糖作为殖民主义的最重要的驱动力之一,也奠定了资本主义生产方式与分配机制。糖最初的大规模生产、销售、分配,以及消费者的身份象征,构建了一张丰满的15—19世纪的权力之网。

糖是人类欲望最直接、最原始的表现,人人都爱能够带来快感与愉悦的甜味,但又不仅限于此。糖曾经是贵族的奢侈品,也是身份的象征,直到19世纪才普遍满足广大群众的需求。糖所代表的高贵奢侈消费,以及糖所构建的资本主义最早的生产关系,随着生产力水平的提高而烟消云散——就像展览中的“糖”无论有多么闪亮夺目的光彩,都无法掩饰糖最终会融化、消逝的结局。19世纪之后,糖成为普遍的日常消费品——就像史金淞将其塑造成的日常用品。新世纪之后,资本把糖与甜味塑造成愉悦、欢欣、甜蜜的时代色彩,为糖重建了大众消费时代的象征,而另一种观点则把糖作为无法控制身体欲望的象征,也是过度消费的象征,当代的糖背后的权力之网的牵扯、纠缠依然丰富有趣。

意义

韦伯说:人是悬挂在自己编织的意义之网中的动物。人类构建的种种“意义”决定着人们的行为与生活。

围绕着“华山”这个充满文化意义的象征物,史金淞创造出一系列的人的日常生活的痕迹,探索人在既定的文化秩序与价值体系中的生存模式。进而质疑现行的文化氛围、文化价值对于人的塑造与异化。

这也是福柯所说的:权力即话语。当权力者定义与阐释着我们的社会,给一切事物赋予意义,被定义的群体则失去了权力,处于被定义、被构建的状态。现有的权力结构、政治体系和资本逻辑为了维护现有的秩序,不断地强化种种价值与意义,不断地让人们无意识地接受既定的价值、意义与象征。我们无时无刻不在接受着现有秩序对我们的催眠。

史金淞“伪造”了许多被磨损的生活用品,这些“磨损”假定某些人按照某种生活方式在使用物品的时候对其的磨损,这些痕迹反映着使用者的价值观、性情、身体习惯。人赋予物品意义之后,就会决定人与物品的关系,人会据此去使用物品,或者与物品相处,因此就会留下种种痕迹,这些痕迹其实就是物的文化意义决定的。就像华山上的那些石头、碑亭、传说……种种痕迹都是人赋予华山某种文化意义之后,随之增添或磨损的事物。在这个烟消云散的时代中,什么样的权力在决定着意义,又如何影响着人们的行为与生活,这是“华山计划”提醒我们直面的问题。

燃烧

焚烧、碳化是史金淞常用的艺术手法。“燃烧”有着洁净、重生的意味,火也有着破坏、毁灭与无法控制的特质。史金淞喜欢用燃烧来毁灭、重构物品的功能性与文化意义,由高温铸造的工业用品,再次进入高温的时候,并不能回复原始元素的状态,反而成为一堆难以名状的东西,文明是不可逆的。

《1200度》这个作品,通过1200度这个产生了青铜时代的“人类文明的临界点”改变了物质的状态、面貌,物质在原有的文化系统中的意义也被消解,但是这种燃烧高温下的改变又是不可控的,无人能够操控这些日常用品会在1200度之后窑变的模样,就像文明的变迁永远都是不可操控的状态。

“那边”是史金淞在澳洲收集的动物骨头、植物残骸经过焚烧之后的遗留物。经过焚烧、碳化后的动植物保持着原型,这是曾经的生命体的一个延续,碳化物可能永存不朽,但是非常脆弱,原有的生命力也已经烟消云散。碳化是把时间凝固了,但是那是没有生命力的时间。仿佛文明的延续,旧文明看似还有一个形状,其实已然被碳化,一经触碰就会粉碎。

“灰度”不是艺术家独立完成的作品,史金淞只是设定了开始与系统,在许多参与者的合作之下,作品自然生长完成。灰尘有自身的形态,也能勾勒出别的物品的形态,有形又无形。每个人的情感,每个城市的故事,最终都会烟消云散,但是可以各自化成独特的灰度保存下来,情感与故事化为固体的形态。

消费

在《一块钱有多大》这个作品中,史金淞把各国的一块钱硬币砸成接近于纸张的扁平状,在外力的作用下,硬币的形状、功能都被改变,边缘不断地向外延展。“一块钱”的面值消失了,显然它不再是一块钱,也不值得一块钱,货币意义已经消失,但是作为艺术品,人们愿意为它付出更大的价钱。

史金淞 1200 度 No.12 经过 1200 度烧熔的建筑残骸、日常杂件等、压克力 60×80×14cm 2013年

史金淞 百衲图•山水练习一 日常杂物、残酒、剩茶、宿墨、手工宣纸 70.5×138.5cm 2013—2015年

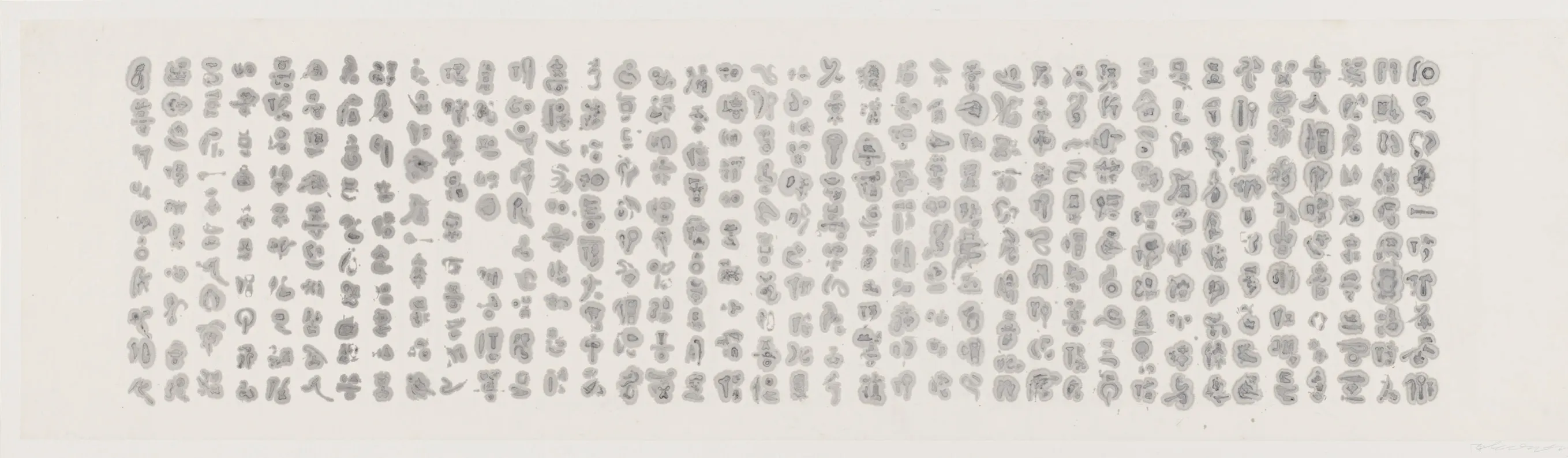

史金淞 百衲图•心经 日常杂物、残酒、剩茶、宿墨、手工宣纸 48.3×181cm 2013—2015年

史金淞 百衲图•语法练习二 日常杂物、残酒、剩茶、宿墨、手工宣纸 70.2×45.5cm 2013—2015年

艺术家并不是简单地使用金币作为符号象征,而是通过最大限度地拓展金币的面积边缘来探索主宰当代人生活的消费主义到底边界在哪里。

《一块钱有多大》延续着史金淞一贯对于生产关系与生产力的演变造就的权力结构和公共空间的思考。《三十年河东》这件作品也同样有着生产、消费与公共空间的主题,史金淞在一个世代制造石雕的村子里收购了一批滞销的石雕像,然后将其砸烂,研磨成鹅卵石般的碎片,铺成一条“长河”。当制作出来的石雕因为“过时”而滞销,就需要赋予其新的形象与意义,以保证消费的延续。石雕当然也是某种偶像,购买滞销石雕并将其砸碎,艺术家展现了从偶像膜拜到偶像消费,从凝视到行动,偶像的边界与主体因此被打破、消逝。

存在

史金淞总是试图挑战原有的文化体系,用视觉重建一个独特的体系。《百衲图》就是试图用各种日常用品在纸上留下的痕迹模拟了《药师经变图》,俗世的日常与经典的佛像相互消解,相互成就。当琐碎的日常品组成了经文、佛像的形态,到底是我们的存在“如梦幻泡影”,还是佛经禅道也要依附着世俗而存在?

每个人都是由过去构成,但是过去的价值烟消云散后,我们如何面对个人的存在?身边的日常用品,其实就构成我们的部分,就像《百衲图》中的每一个生活用品的痕迹就是个人存在的印记,个人生活的痕迹指向了个人存在的意义,在快速变幻的时代中,一切曾经的价值都烟消云散的时候,每个人都面临着个人如何存在、自我与世界的关系等等问题。

《金蝉脱壳》是另一个指向“存在”的作品。艺术家把瓜果、玩具各式杂物放在电解铜溶酸里,物品在被溶解的时候,也留下了一张铜的外壳。作品一方面呈现了物质消失与重生的临界点的边缘状态,另一方面,艺术家用实体消失、面具存留的形式,让我们直视今天的虚拟空间中的内在与表层、实体与面具的关系。

相比起史金淞其他的“粗糙”的作品,《金蝉脱壳》的小物件有着宋明江南文人的案上文玩的形态气质,但是那些残缺不全的物件并没有传统书房文玩被赋予的种种道德与文化的象征,作品中那些来自日常用品的器物也消除了传统文玩的文化身份与阶层等级的标签。在这个旧时的文化身份与阶层标签都逐渐模糊的时代,我们如何定义个人的存在?这是艺术家抛出的问题。