“自·沧浪亭”当代艺术展策展手记

吴洪亮

展览链接:

“自·沧浪亭”当代艺术展

学术顾问:范迪安

展览总监:朱强

策展人:吴洪亮

心理顾问:刘正奎

空间艺术家:Jiří Příhoda

策展助理:钱若斐、刘晶

主办单位:苏州金鸡湖美术馆

展览时间:2018年5月19日—8月29日

展览地点:江苏苏州工业园区苏州文化艺术中心2楼苏州金鸡湖美术馆

参展艺术家(以汉语拼音为序):

蔡雅玲、陈琦、戴耘、董小明、董大为、丁浩、杜小同、谷文达、杭春晖、何岩青、季大纯、[日]井上有一、康春慧、李昕、林海钟、刘建华、卢甫圣、卢缓、卢征远、庞茂琨、彭斯、彭翔飞、钱若斐、[美]秋麦、丘挺、沈烈毅、宋冬、谭勋、田黎明、王冬龄、王天德、王赫、王毅、武艺、徐钢、[韩]许达哉、徐坚伟、徐累、[捷]伊瑞、于海龙、张帆、张小迪、朱林蕾、周京新

何为有缘?就是不期而遇,就是初见反觉“旧相识”,就是百读不厌,就是“不思量,自难忘”。如今,我与苏州恐怕就是这般的有缘了。当然最大的缘分是两年前,与金鸡湖美术馆合作的“自·牡丹亭”的那次展览,是以当代艺术的方式对昆曲乃至苏州文化的一次致敬,一次跨越时空的对话。此展得到了不少同仁的认可,更重要的是受到苏州观众的喜爱,据说创造了金鸡湖美术馆建馆以来的参观纪录,因此倍感荣幸。如今,再次受到苏州金鸡湖美术馆的邀请,思忖良久,决定策划“自·沧浪亭”这个展览,于是“自”开始自成系列了。“自”在此处有两层含义,既指从哪里来,也隐含了到哪里去的意味。无论是“自·牡丹亭”还是“自·沧浪亭”都希望以展览的方式回到中国传统文化的根脉中寻找能量,为我们当下的文化生态,乃至每一个人的日常生活提供某些启示与滋养,更希望成为迈向未来路途中的某些标识。

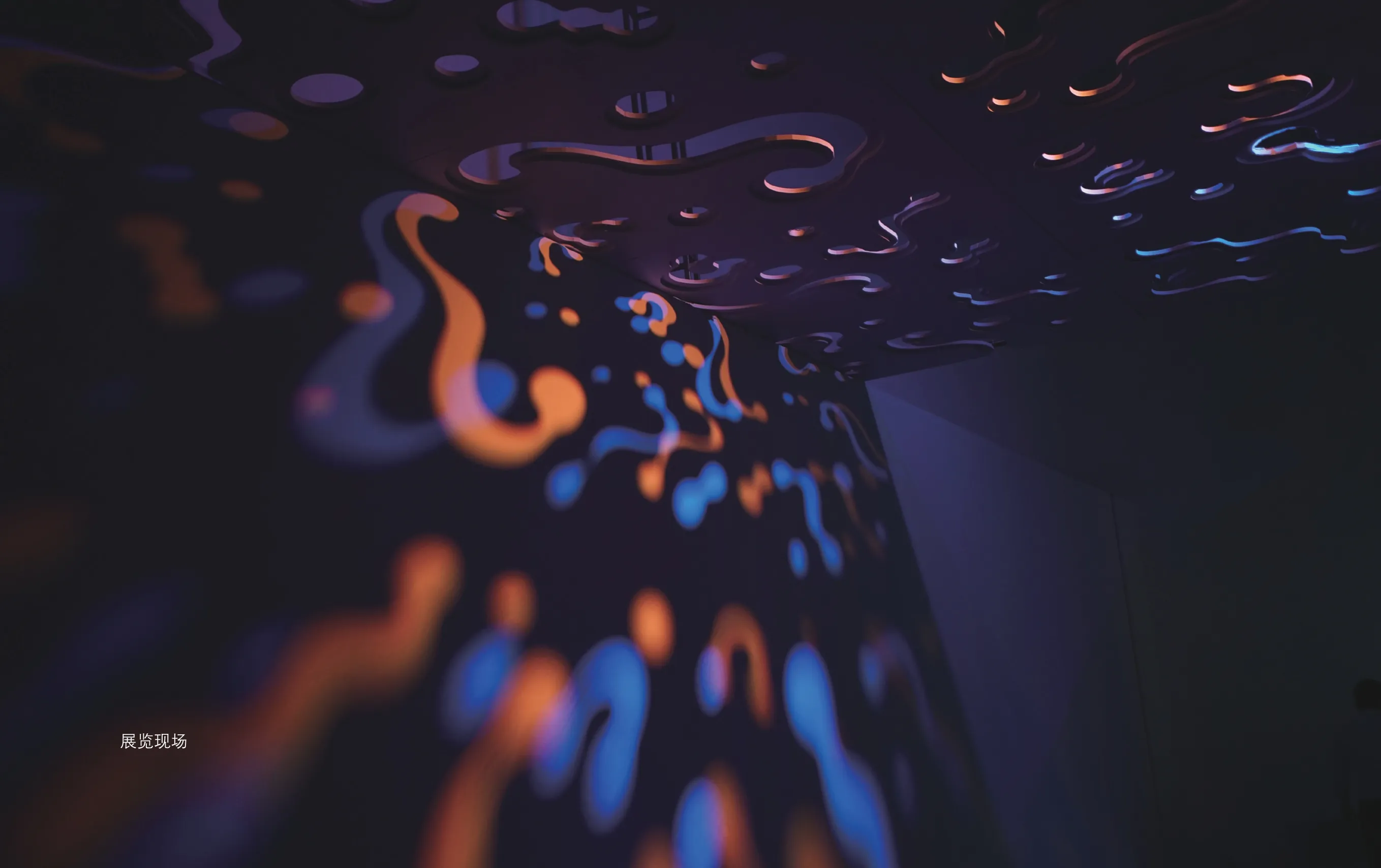

展览现场

“一径抱幽山,居然城市间。”沧浪亭这座苏州最古老的园林激发了这次展览的构思,沧浪亭即可视为苏州园林的一个代表。园林的妙处在那份诗意空间的背后是“出世”与“入世”矛盾中的物化。它不仅是安放“身”的,它更重要的是安放“心”的地方。当苏舜钦为他的园子定名“沧浪”时,就为沧浪亭的空间意义确立了内在静观、自我存养的基调。“沧浪”的精髓在于以一种超然的情绪,寻找进退的平衡点;这园子的精髓在于以一种文人的性情,于尘世间造就一个有如平行世界的世外桃源,为外部世界和自我心灵之间构筑起身心自如的缓冲空间。这并非是妥协中的自洽,而更像苏州人性格中的“糯”,仿佛绵柔但难以让其折服。在中国文化的漫长积累下甚至演变成一种入骨的情怀,悲观中的惬意。

因此,走入园中虽会有处处用心、步步小心的感觉,但内含生机与活力,甚至不由自主地让你打开所有的感官,迎接微风、细雨、草香、鸟鸣……进而享受迷失的快感,绝无日本庭院带给你的那份“寂”的寒意。有意思的是,《牡丹亭》可以说也因园林而生,“不到园林,怎知春色如许”,在汤显祖的故事里,爱情的力量跨越生死,如果“自·牡丹亭”是关于极致个人情感的体验,那么“自·沧浪亭”则是文人意识引发的现实空间中的沉思,是一次浮世内外的身心修炼。反观现实,正观世界,直面自我,如何安放自己的“心”呢?“自·沧浪亭”这个展览以园林的思想为入口,为观众找寻那个安放心的所在。

展览立足的思维方式,可以说正契合周有光先生一再提倡的观点:“要从世界看中国,不要从中国看世界”。故而在这个展览里,我们其实是尝试从全球化的眼光、从更多元的角度来看待园林的丰富性,讨论园林对整个人类文明建构的些许价值。“自·沧浪亭”展出的作品来自国内外四十多位艺术家,他们的文化背景和艺术表达方式各个不同,但都在不同维度上与园林的内涵发生关联,可以说是立于当下,来自每个创作者、每个观众对园林空间的重新解读和体悟。同时,“自·沧浪亭”也是一次跨界实验,邀请中央美术学院院长范迪安担任学术顾问,中国科学院心理研究所心理学家刘正奎担任心理学顾问,捷克装置艺术家吉瑞·许豁达(Jiří Příhoda)担任空间顾问。为什么要邀请不同领域、不同国家的专家来碰撞展览的概念呢?这源自我近年来一直在践行的一个思考——如何把“平行线”变成“交叉点”?心理学、哲学、历史、建筑、音乐、中国书画、当代艺术等等,它们都是独立的学科,几乎都是“平行线”。中国传统的园林恰恰就是那个“交叉点”。琴、棋、书、画、诗、酒、茶,包括上一次“自·牡丹亭”所关注的昆曲,它们都与园林有关。在这个态度下,以这样全球化、多学科的视野进行研究,其实反倒回到了中国园林的根基。中国园林的形态本来就是一门合一的艺术,少了哪一样,都无法造就它的面貌,但进入现代化以后,园林却变成了“园林”,成为某个专业领域下的单一学科,这或许正是值得反思的问题。

经过近两年的反复推敲,我们为展览定下了几个基调。首先,“自·沧浪亭”这个展览是关于时间的,园林是时间里的空间,它有晨光暮霭与阴晴雨晦的表情,悄然流淌着四季变迁,流变不居,常看常新。因此,我们在展厅里用光来勾勒时间的轮廓,用光线的剪影、位移、明暗变化寻找艺术作品在不同条件下的形态,这正是园林艺术巧于因借的智慧。

同时,“自·沧浪亭”这个展览还是关于声音的,这声音不只是物质振动产生的声波,更是情感变动传导的心绪。这声音要静中动,既不全是想象的乡野味,也不是肃穆的庙堂气;不只控制节奏的轻重,还要拿着个“劲儿”——要无可得:听到见不到、看到走不到、闻到摸不到、触到拿不到。这“劲儿”不是故弄玄虚,而是化虚为实,在“实”的物象和感觉中求“虚”的想象。我们在展厅里借用园林的造景手法,配合艺术作品去塑造这种“声音”的节奏,让观众在王冬龄书法的“竹径”中,在丘挺的“水泉院”内,在卢甫圣的山水哲思里,尽去游心、徜徉。

最后,当然还要具体到每一位走进这个展览空间的观者。您最好要“不言慢行”,只有慢下来,静下来,才能放任感官伸展,放任本心体验。我们为这条慢行的路径设置了“径、澄、见、宜”四个阶段,但就像真实园林中的道路,每个路口总会有选择,向左,或向右,或许你就走入了一个仿佛此路不通的一隅,但在转身之际,回首之前,惊喜就在那里。

对观众来说,进入这个展览,是同时进入了两座并行的园林,不仅指美术馆空间中建造的这个实在的“园子”,更隐含了心理空间中经历的虚拟“园子”。这个虚拟的园,展览用现代科技的方法把它具象化了——在心理学家刘正奎的支持下,通过生物反馈设备采集观众游“园”的生理数据,以自主神经系统活动的心率变异性(HRV)为指标建立算法,并根据艺术家陈琦的作品进行交互创作,从而让观众都能得到属于自己游“园”心绪的“沧浪之水图”。为什么这样突出心理学在这次展览中的重要性?可以说园林正是为处理矛盾心理而生,正如苏舜钦修建沧浪亭的初衷:“沧浪之水清兮,可以濯我缨。沧浪之水浊兮,可以濯我足。”正如前文所提到的园林在所谓“入世”和“出世”之间提供了面对世界的方法和态度,以及面对问题和矛盾时的解决方式。儒学与道学之间的异同,都在这方芥子须弥的小天地中循环。

在这些调性之上,展览所能选择的作品就呼之欲出了(所遗憾的是展览作品众多,此处不能逐一细数,仅视为浮光掠影,期待您在现场中详观)。比如周京新出现在每一个部分序章里的沧浪亭写生,他的画面在高度约束和高度自由的博弈状态下勾勒出园林持续的生命力。

再如庞茂琨的《再古典》,马远与伦勃朗的人物被融合在一个画面里,恰合了沧浪亭变迁的历史:颜文樑修复沧浪亭,并在这里建立苏州美专的西式校舍,临水的罗马式建筑与亭榭复廊,竟无比融洽。还有徐累藏露在灰色山水中的彩色石块,是过往与现在的交替,绚烂与沉寂的统一。

空间的第一个部分是“径”,“径”是道路,亦是方法。如果把“自·沧浪亭”看作是寻找心之所归的旅程,我们就是以展览的方式开启这次时间和空间的穿越。穿过一个曲折的小回廊,未入展厅,书法家王冬龄手书的“竹径”已从漏窗入眼,天光暗下来,经过沈烈毅如雨滴落入水面的雕塑,似乎也能凭空感受到有扑面而来的雨丝风片。不一时,光线渐明,竹影交错,林中分出曲折的小径,隔着竹林望出去,在看到走不到的“彼处”,起伏的台阶上,有人轻击陶缶,愈显空静。遥想当年苏舜钦写他的沧浪亭:“澄川翠干,光影会合于轩户之间,尤与风月为相宜。予时榜小舟,幅巾以往,至则洒然忘其归。”至此,我们已经由“径”而入。

空间第二部分是为“澄”,水清而静方为澄,唯清与静方能明心见性。经由第一部分“竹径”的沉淀,这一部分意在让观众停下纷繁的思绪,安静下来,止于当下。董小明的铁荷静默在一个支棱而坚定的姿态。刘建华作品浅碧的瓷色一圈圈晕开,像满盈而温润的月色。张帆的作品虽是“急就章”,灰白的调子里却透出沉着协调的节奏。丘挺的巨幅山水《水泉院》中,云霞里流淌到碧水深潭中的瀑布,盘旋曲折的山间小径,虬结苍郁的古木,挂着“清净心”匾额的禅院,让人仿佛身临其境,正好营造出一个澄心静气的场域。于海龙的湖石透出幽微的光,遥对着一个窄小的葫芦门,或许里面就藏着那个不通的角落,但进去一看又何妨?韩国艺术家许达哉的“梅园”,可以坐下来稍作冥想。“梅园”的另一头,似一密室,卢征远布下满墙的乐器,层叠的声波绵密铺开,荡起水面一层层细微的波浪。

“澄”之后为“见”,“看”用眼睛,“见”用心识。“见”不只是看到表象,更重要在于对事物的认识和理解。进入展览的第三部分,经过田黎明雅淡又充满当下生活亲近感的《高士图》、丁浩在苏州就地取材创作的山水后,与《水泉院》截然不同的巨幅红色山水绵亘在整条通道上,卢甫圣的《知一知二之间》,儒雅却强力地劈开视线,帮助观众切换视角,快速进行一次观念的打破与重塑。井上有一笔墨飞溅仿佛恣意开放的书法《花》,与徐坚伟生机润泽的写意花草,各自陈述着不同的见解。这种不执着一端的态度,是不是也正和沧浪精神给予我们的智慧不谋而合?穿过红色的山水,三面弧墙构成一个回环往复的螺旋空间,墙上宋冬的作品“不做白不做,做了也白做,白做也要做”,就像《道德经》里讲“道可道非常道”,平常之道,不可说,说了就复杂化了,但是又不能不说,说了以后又得全部抛掉,重新回到生活化的场景中再次体悟。中国千百年来寄心园林的园主人们,心绪大概也是在这样的矛盾中往复。武艺创作的“先贤”们安静凝望着这一切,如同沧浪亭园林里的“五百名贤”。同一个展厅里,杜小同朦胧的山水、徐钢峻拔的山水、伊瑞庞大的羽毛、蔡雅玲细腻的独白、庞茂琨深广的东西之观、季大纯童稚又幽默的风景、彭斯文人画气质的油画以及谭勋关照日常生活创造性的角度和深切的人文关怀齐聚一堂,“见”以澄澈之心重观世界,希望在思辨中建构一片新境。

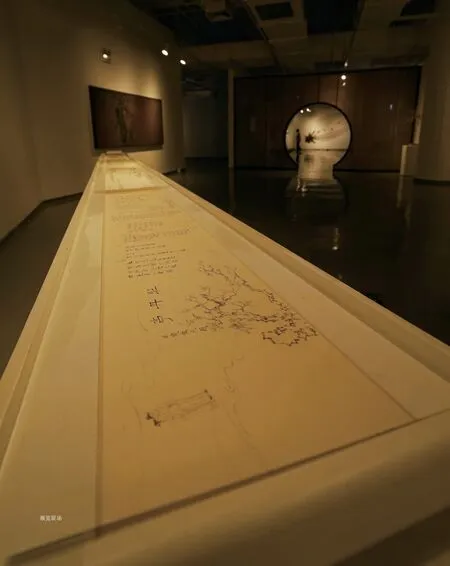

展览的最后一部分是“宜”,“宜”,所安也。当内心有了栖居之所和智慧之力,就不再会为外在世界的变化而不安。园林精神的旨归,最终是为我们提供一个安放心灵的处所,此心安处,是吾乡。从月洞门走进来,王毅的视频提示起旧时风景,钱若斐的蚕桑与秋麦的《嵩山图》、李昕的山水墨痕遥遥相望,林海钟用沧浪四季手卷悠悠然记录着园林清境,戴耘的蒲扇讲着一段距离现在还不太遥远的故事。进门透过漏窗处沈烈毅的《静水流石》,是谷文达的简词碑,但必得经过一个回环的复廊,方能走进后面三间小屋,王天德让观众创作山水的互动作品、谷文达厚重拓片表达的风月世界、杭春晖的错觉空间渐次而过,虽然无法在此复原真实沧浪亭中的经典空间“翠玲珑”,展览仍然尝试用艺术作品的精神去接近“翠玲珑”的精妙之处。还有沧浪亭的梅、竹、兰“三香”,前面已经领略过王冬龄的“竹香”、许达哉的“梅香”,而此处,又有康春慧的“兰香”迎面,且看有没有不同的风景?当在作品里走过了风月四季,何岩青张开一张想要揽住春秋的网。而被王赫、彭翔飞置于水墨山水中的飞艇和宇航员,这些谐趣的“脑洞”,却在画面中让传统与现代和谐共处。这个部分同样与现代和谐共处的,还有一张穿越遥远时空而来的度牒,这张度牒来自1035年的宋仁宗景祐二年,这一年范仲淹奏请在南园之隅建立府学,十年后,客居苏州的苏舜钦因“一日过郡学(即前文府学),东顾草树郁然,崇阜广水,不类乎城中”而买下这块地建起沧浪亭,做了郡学的东邻。艺术家王天德为我们讲述了这个故事,故事的终章,我们又回到沧浪亭的源头。就像同一个展厅里,美国艺术家秋麦用书法抄录梭罗的句子所说:“一直居住在山之东侧的人,到山之西侧来看山,环游归来,又从东侧观看。宇宙是一个球体,哪里有智慧,哪里就是中心。”原来古今中西,天下一同。因此,当观众穿过张小迪作品广阔的水域,听着朱林蕾沉缓的钢琴曲,遇见卢缓的山光水影,再忽一转弯看到陈琦《无去来处》映在地面斑斑驳驳的剪影,或者就能感受到这件作品想要表达的“我们的生命存在于时间之中,时间就像空气,看不见,摸不着,但能感知它的存在。当光影在粉壁浮现幻影,似乎能触摸到时间的形状,它随着光线的变化时隐时现,时有时无,时疾时缓”。而此时,观众豁然从狭窄的门廊里看到最初那片竹林,不经意就踏入了先前在“竹径”里那个看到走不到的“彼处”高台。而从这里回望进门时的小回廊,却恍惚似一间生在山水画里的书斋。

至此,展览的游线悠然止息,不知道观众是不是也在这个空间里安放了繁芜的心绪,可以再轻松走出去面对矛盾中的生活。然而,中国园林的遗憾在于,那些走进园林的人没有再走出去。澄净心以后,如果是儒,总希望再入世的;如果是道,总要得道成仙的。但所有这些愿景都没有实现,最后,缠绵于尘世,就结束了。没有一个人因为做了园子而得道成仙的。今天,我们再做一个园子,恰恰是希望为所有人走出园子之后再次面对人生注入些许的“正能量”,毕竟,所有的平复都是为了再次升起。

此刻,恍若闻听得《牡丹亭》中的那句:月落重生灯再红,可谓余音袅袅……

展览现场

2018年4月23日夜于北京望京