武汉高校产学研协同发展研究

鲁庭婷 陈有源 周玉清

【摘要】通过对湖北省2011-2016年科技经费总额和武汉典型大学科技园情况的整理,深入挖掘了目前武汉高校产学研合作的不足,分别从实现内部协同、外部主体协同、校校协同、校政协同四方面提出了提升武汉高校产学研协同发展的路径。

【关键词】武汉;高校产学研;协同发展;路径

一、高校产学研协调创新现状

(一)武汉高校产学研协同创新基础

武汉拥有得天独厚的科研教育条件。2017年,武汉大力推进“百万大学生留漢创业就业”、“百万校友资智回汉”“高校科技成果转化对接”“海外科创人才来汉发展”等四大资智聚汉工程;仅2017年就新增国家双创示范基地4个;重大科技成果就地转化556项;高新技术企业2827家,比上年增长29.9%。截止2017年,拥有88所普通高校,其中教育部直属全国重点大学7所、国家重点实验室25个、教育部重点实验室百所;在校大学生和研究生总数107.26万人。

武汉初步形成了以现代通信为主的电子信息、新材料、生物技术与新医药、光机电一体化以及现代装备制造等为支柱的高新技术产业、以及武汉·中国光谷,东湖高新区国家大学科技园等一批在全国具有较大影响的产业集群。

(二)高校产学研合作创新情况

1、科技经费规模稳步上升

通过对教育部科技司2010-2016年公布的统计数据的整理,我们发现七年来湖北省从各种途径所取得的科研拨入经费总额处于全国第五的水平,仅次于北京、上海、江苏和陕西。

从图1我们可以发现,虽然湖北省的科技经费总额近年来呈上升趋势,但是在全国科研经费总额中所占的比例有所下降,而且从企事业单位得到的资金比例也有所下降。

2、各大高校相继建立产业园

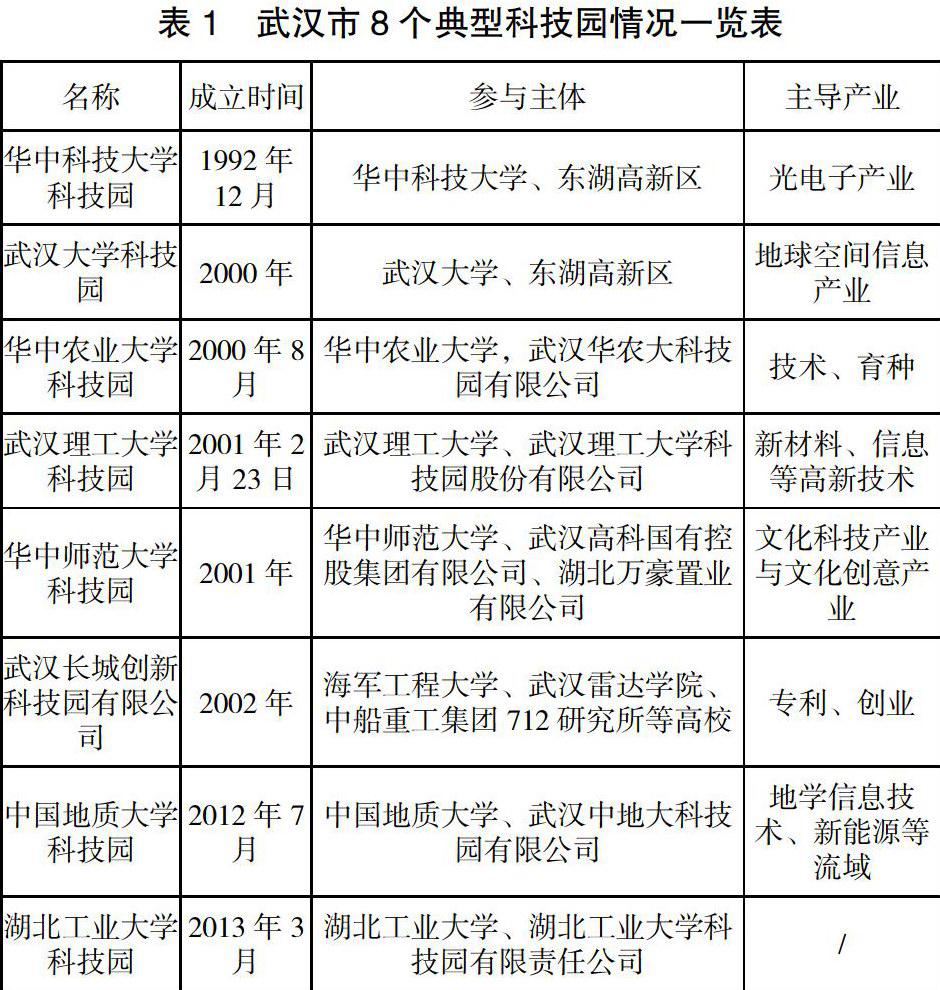

为了研究武汉高校产学研协同创新的现状,我们整理了武汉市所具有典型大学科技园情况。由表1可以看出,武汉市高校产学研模式多以高校为主成立相关科技园公司,依托高校的科研、技术、人才优势,以现代化的资本运营方式,进行技术的开发和相关高新企业的孵化。

二、存在的问题

当前,高校方面制约产学研合作的因素之一是高校缺乏创新动力机制。其次高校与企业两个主体在合作上存着明显的理念差异,从而导致了产学研合作受限。虽然国家地区都在大力推进产学研合作,颁布了许多政策和法律法规,但依旧缺乏相关的实施细则、监督管理机制和社会化服务体系等配套机制。

三、提升武汉高校产学研协同发展路径

(一)完善动力机制,实现内部协同

完善评价机制。高校主管部门对于大学的评定要进行综合考量,不能仅仅依据高校的学术水平。高校内部针对不同学科采取不同的考核评价方式,灵活处理,最大程度地激发高校及高校人员参与产学研合作的积极性。

(二)端正观念,实现外部主体协同

要正确理解产学研合作理念,让企业和高校充分认识产学研合作的重要性与必要性。

(三)搭建网络,实现校校协同

通过虚拟或者实体平台的模式构建高校之间的产学研合作网络,实现信息、技术等资源的流通共享,高校之间相互学习,取长补短,从而有利于加快产学研合作的步伐,提高高校产学研合作的效率,同时也提高了当地整体教育学术水平。

(四)完善配套机制,实现校政协同

成立专门的政府部门,制定正式具体的产学研实施细则,并对正在进行的产学研合作进行随机检查以达到监督的目的,同时利用政府力量构建社会化服务体系,为高校进行产学研合作提供便利。