急性发热性嗜中性皮病伴噬血现象1例

赵珮伶,王珺,张权,刘咏梅,穆茂,程明亮

(贵州医科大学 1.感染病教研室,贵阳 550004; 2.附属医院临床研究中心实验室,贵阳 550004)

急性发热性嗜中性皮病,又称Sweet病,是与免疫系统密切关联的炎症性疾病[1]。临床表现典型特征为不明原因的发热,全身多处渗出性红色斑块或水疱样改变的痛性皮损,白细胞计数多在10×109/L以上,镜下病理改变为中性粒细胞浸润性的血管炎。其感染因素不明确,皮损表现多样化,也可累及包括肺、骨关节、血液系统、中枢神经系统等在内的全身多个器官[2]。现将贵州医科大学附属医院感染科收治的1例伴噬血现象的急性发热性嗜中性皮病报道如下:

1 临床资料

1.1 临床症状体征

患者,男性,34岁,因发热1月余于2017年4月27日就诊于贵州医科大学附属医院感染科。患者于1个月前因过度疲劳出现午后和夜间间断发热,体温最高38 ℃,持续2 h,伴四肢关节疼痛和肌肉酸痛,出汗量多,伴寒战、纳差,头痛 (以头颅顶部为主) ,在当地诊所诊断为“伤寒”,行相关治疗后,控制欠佳。入院后逐渐发现从双踝部起暗红色皮疹,凸出皮肤表面,延伸至小腿屈侧,由米粒大小进行性扩大,压之不褪色,脱屑,无瘙痒。患者既往体健,起病前无服用药物史,20年前曾患“副伤寒”已治愈,无血液系统疾病及肿瘤等病史,无与疾病相关的遗传或遗传倾向的病史及类似本病病史。

体格检查:发育正常,营养良好,面色红润,全身浅表淋巴结有肿大,颈部、颈下、腋下、腹股沟可扪及米粒大小淋巴结,无压痛,活动可。 皮肤、黏膜:入院时,双小腿屈侧数个大小形态不一暗红斑片,部分中心可见干涸疹,小疹伴脱屑,未见新生皮疹,双小腿伸侧少许皮疹。入院5 d时,双下肢散在大小不等红色斑块,压之褪色,部分破溃伴渗出及结痂。入院7 d时,双下肢及脚踝处皮疹已色素沉着,结痂,右侧大腿外侧和耳后有新发红斑。

1.2 实验室检查

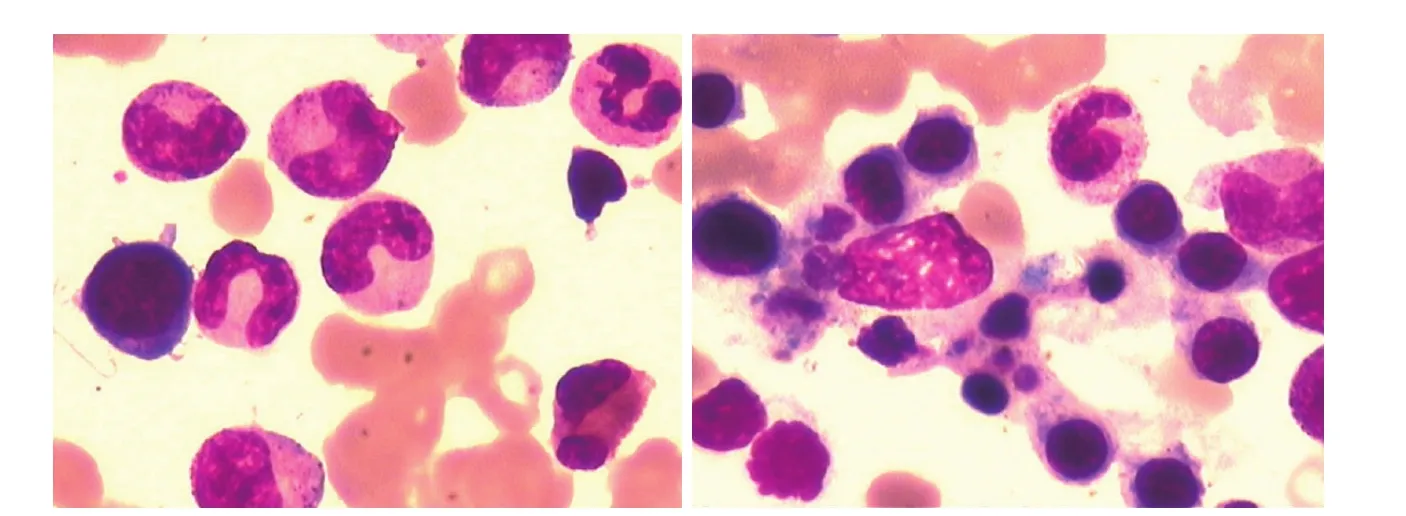

血常规:白细胞9.86×109/L,中性粒细胞比例79.20%,淋巴细胞比例11.30%,中性粒细胞计数7.81×109/L;超敏C-反应蛋白94.120 mg/L;血沉43 mm/h;降钙素原0.09 ng/mL;血脂T-CHO 2.24 mmol/L,HDL-C 0.56 mmol/L,LDL-C 1.38 mmol/L,ApoA 0.58 g/L,ApoB 0.48 g/L。病毒抗体全套 (TORCH) RVIgG (+) ,CMV-IgG (+) 。EB病毒感染相关抗体检测抗EB病毒核抗原抗体 (IgG类) (+) ,抗EB病毒衣壳抗原抗体 (IgG类) (+) ,抗EB病毒衣壳抗原高亲和力抗体 (IgG类) (+) 。双下肢红斑涂片革兰染色、真菌、抗酸染色为阴性;传染病3项、结核分枝杆菌DNA、沙门氏菌抗体、腺苷脱氨酶测定未见明显异常。浅表腹股沟右侧淋巴结肿块穿刺术诊断意见为“右腹股沟慢性淋巴结炎伴肉芽肿样改变”。胸部及全腹CT平扫显示右中肺纤维灶,肝脏稍低密度影,盆腔未见明显异常。 (左小腿) 皮肤组织活检结果 (图1) 显示,表皮角化过度,棘层轻度增生;真皮内大量炎症细胞 (中性粒细胞、淋巴细胞、巨噬细胞及少许嗜酸性粒细胞) 浸润,局灶性微脓肿形成,真皮水肿,毛细血管扩张、充血,考虑为急性发热性嗜中性皮病。骨髓常规检测诊断意见:粒系统增生活跃,粒比红2.18,粒细胞可见中毒颗粒及退行性变;有铁利用表现;可见吞噬细胞,并见噬血现象(图2) 。

图1 皮肤活检病理图片

图2 血液骨髓活检图片 ×100

1.3 诊断与治疗

入院完善检查后明确诊断为“急性发热性嗜中性皮病伴噬血现象”。给予头孢哌酮舒巴坦并升级抗生素为哌拉西林钠和头孢硫脒抗感染治疗,病情未见改善。后给予泼尼松片30 mg清晨餐后顿服,治疗后皮疹逐渐结痂,未见新增皮疹,无发热、四肢酸痛,浅表淋巴结变小。疗程共2周。

2 讨论

急性发热性嗜中性皮病(Sweet病)是炎性细胞因子、抗原-抗体复合物、补体激活等共同参与形成致敏物质并刺激真皮内发生Ⅲ型超敏反应为特征的疾病[3]。病因尚不明确,临床上常与其他疾病并发,包括血液系统等恶性肿瘤、呼吸道和消化道感染、红斑狼疮、干燥综合征、肝炎等[4]。除了国际认可的3种典型的亚型,具有独特皮损表现的特殊亚型日益增多[5]。Sweet病临床症状表现多样,累及骨骼系统时,表现为关节炎、纤维肌痛等;累及口腔时,表现为口腔溃疡、腮腺炎等;也可累及肺、肾脏、肝脏等脏器,表现为相关的器质性病变,因此临床上极易误诊[6]。

本例患者发热体温达38 ℃,入院后发现双下肢点状红斑逐渐进展为片状红斑,并伴中心性破溃伴渗出及结痂,红斑发现先后顺序依次为踝关节、小腿、大腿、耳后。患者发热病史长达1个月,伴四肢关节的疼痛,为排除血液系统疾病,完善骨髓穿刺检查。本病例累及骨骼系统,有明显的四肢肌肉疼痛;累及血液系统,骨髓可见噬血现象和粒细胞活跃;累及淋巴系统,先触及腹股沟淋巴结,由米粒大小发展至黄豆大小,后可扪及颈部、颈下、腋下米粒大小淋巴结。本病例排除了风湿性疾病、恶性肿瘤、感染等引起发热的相关疾病,淋巴结活检虽有慢性淋巴结炎伴肉芽肿样改变,结合影像学检查和结核相关检测均为阴性,排除了结核感染的可能。故根据组织病理和临床表现诊断明确为Sweet病。

对Sweet病的治疗有报道称免疫球蛋白、抗生素有一定效果,但糖皮质激素系统性治疗仍是一线方案[7]。本病例行泼尼松治疗后效果显著,发热消失,肌肉痛缓解,腹股沟淋巴结缩小,其余位置淋巴结未扪及;无新发皮疹,且皮损消退、结痂。