艺术漫话

【命运蜷曲,一如枯枝】

每个人的命运都自许尊贵,如同金粉涂身,佛相庄严。我们行走在街巷、商场、人行天桥,犹如行走于展台,聚光灯下,昂首挺胸,下巴骄傲地抬起,额头闪耀着银亮的光彩。

但也会有那么一些时刻,某个暴雨将至的下午,在楼下屋角遭遇第一阵秋风,独自一人坐在某个山顶的一块孤石上,或者偶尔抬起头看见一片游云,或者在乡间黄土覆盖的小径上遇到一只踽踽而行的跛足狗,瞬间,我们突然有一种泪涌的悲伤。不可抑止,像被命运的铁矛戳中胸口。如同一个脱落的线头解散整件毛衣,傍晚的村头的那声惨叫拎出整个村庄的庞大的暗夜。邻居翠萍在菜刀下变成了一堆肉泥,血渗渗的地面就像我们并不值得过的人生。

会议室里空无一人的寂静,观众散尽的剧场背后化妆室里孤独的卸妆,手术室外捂脸无声的扭曲的表情,站台边一去不返的背影,或许是陷落在皮肤褶皱里的呆滞的目光,折断骨头后街角抱膝而坐,总会有这样一些时刻,你我感觉到命运的不可理喻正如孩童时丢失了玩具遍寻不得的无可奈何。

蜷曲的身姿,无力的手指,模糊的面容,墙角之命,深如远海,情深处,一切语言都会失声,只有蜷曲的姿势沟通你我的命运。每一寸肌肤都呼吸着疼痛,在力量灌注的脚趾上,你能触摸到人类普遍的命运,像线索一样分明。

【命运如弓,指向深渊】

身体是一种隐喻,它有时被用以显现美,也显现丑,有时它是形形色色的主义和旗帜,有时它是非常复杂的自我或者人性。对于每个人来说,身体都是一种宗教,对之凝视,我们在其中发现世界的形而下,也会发现世界的形而上,往内看,我们看见神灵,也看见魔鬼。

每一种姿势,都联结着一种诉说。痴迷于人体的艺术家总试图去寻找一种姿势,从而发现一种肉体语言,借以表现他所理解和领悟的世界的内在精神。蜷曲,是一种痛苦,也是一种悼挽,是一种无奈,也是一种纠结,它是一个囚笼,喻意个人的或者人类的精神困境,它也是一张弯曲的弓,深藏着人类随时可能因为绷紧而断裂的命运,弓弦上站立着一支随时会射出的箭,指向被污染的现实或者文明。

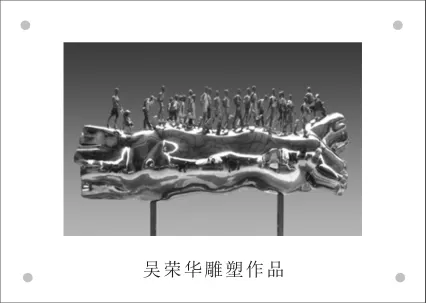

【新二万五千里长征】

我和朋友背起背包,开始了旅行的长途,脚步矫健,心情愉悦,趁着年华正盛。路上不断有行人加入,于是我们就多了很多朋友。他们来自地球不同的地方,我们分享彼此的文化、食物、各地的景观、悠远的神话……一路行去,像是没有终点。

人生是一个线段,生命总有终结,但重要的是我们一路行来总有快乐和忧伤相伴,往前走,也会有忧伤与快乐相随,正因为如此,我们的生活得以延续,并且不断朝阳生长。我有时在安静的时候会自问:“如果我走到生命悬岩的边缘时,我还愿意来这人世一遭吗?”我看着我将来的轮椅,想起了童年纯粹的快乐,跟自己说:“生命总有代替,自然亦有因应,行走即是生活,道路在行走中才会不断显现并延伸。”

是啊,人类的文明也是在一段不断向前的旅行,总有一天人类会从这个星球上消失,这样说来,人类就是走在独木桥上,我们不是一样心怀着爱和仁慈一路向前吗?