湖南省非物质文化遗产时空分布特征及影响因素分析

贺小荣,易 佳

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

作为“活态文化”[1]的非物质文化遗产不仅是维系民族发展的源泉,更是人类文明传承下来的宝贵财富[2]。非物质文化遗产作为旅游资源的一项重要载体对于区域旅游可持续发展有着不可忽视的作用[3]。《保护非物质文化遗产公约》在联合国科教文组织第32届大会上被通过,以及国务院办公厅在2005年对《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》的发布表明,非遗的保护对于促进国民社会经济的持久发展以及人民群众幸福生活有着不可替代的作用。

国外学术界对于非物质文化遗产的研究主要集中在非物质文化遗产价值的评定、非遗的保护与管理上,如Barrio等通过对文化节庆类非物质文化遗产进行评估,概括出节庆类活动最有效的运营模式,并认为非遗活动对经济发展和社会效益有着极大的推动作用[4]。Andrea Báez着眼于瓦尔迪维亚城市文化遗产,运用条件价值评估法与成本效益法进行分析,提出了恢复文化遗产的相关对策[5]。Silverman讨论了关于在非物质文化遗产保护过程中的人权问题[6]。Yang的《韩国文化保护法》[7]、Londrès 的《非物质文化遗产的登记:巴西经验》[8]、Morsi的《关于非物质遗产研究与保护方案》[9]等文章讨论了关于韩国、巴西、埃及等国家非物质文化遗产的发展现状,并提出相应的保护措施。国内关于非物质文化遗产的研究聚焦在非遗的概念、类型与特点[10-13]、保护传承[14-17]、旅游开发[18-21]方面,近年来,有不少学者从地理角度[22-25]对非物质文化遗产的时空分布进行了研究,但是其他方面的研究数量相对匮乏。

湖南省文化资源丰富,非物质文化遗产数量众多。关于湖南省非遗的研究大多运用定性的方法进行描述,但运用空间分析手段探讨湖南省非物质文化遗产的时空分布规律的研究相对不足。分析湖南省非遗的时空分布特征,不仅能够从全局把握湖南非遗的结构、空间分布特征,为湖南省的非遗研究打开新的视角,而且有助于加强湖南省非物质遗产的挖掘保护和传承,将文化资源优势转化为经济价值,实现由文化大省向文化强省质的飞跃。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

迄今为止截至2018年,国务院在2006年、2008年、2011年、2014年分别公布四批国家级非物质文化遗产名录。根据非物质文化遗产名录制度[26],将非物质文化遗产分为国际级、国家级、省级、市级和县级五个级别。本文选取湖南省国家级和省级非物质文化遗产项目进行研究与探讨,所搜集到的非物质文化遗产项目数据主要来源于中华人民共和国文化部(http://www.mcprc.gov.cn/)、中国非物质文化遗产网(http://www.ihchina.cn/)、湖南省人民政府网(http://www.hunan.gov.cn/)等官方网站。整理相关资料,获取国家级非物质文化遗产名录97项,省级377项,共计477项。其中,国家级第一批非物质文化遗产名录26项,包括传统技艺、传统戏剧等七大类;第二批非物质文化遗产和扩展名录31项,第三批非物质文化遗产和扩展名录23项,第四批非物质文化遗产和扩展名录17项,四批非物质文化遗产名录及扩展名录分为10大类,共计97项。省级第一批、第二批、第三批和第四批非物质遗产名录及扩展名录分别为92项、102项、68项和115项,分为10大类,共计377项,而其余相关数据来自湖南省统计年鉴(2011—2015)。

(二)研究方法

本文采用空间分析法,通过ArcGIS10.0软件,对湖南省不同类型、不同级别、不同批次的非物质文化遗产分布格局以及市域范围非物质文化遗产分布格局进行空间可视化分析,并运用核密度估计法[27]探索湖南省非遗分布的空间集聚状况,其计算公式如下:

式中:K()为核函数;h>0为宽带;(x-xi)定义为估计点到样本处的距离。

二、湖南省非物质文化遗产分布特征分析

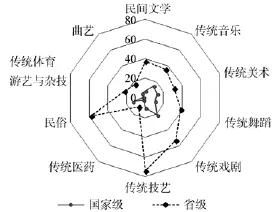

(一)湖南省非物质文化遗产类型结构分析

湖南省非物质文化遗产的分类标准是根据国发(2008)19号文件中所涉及到的相关规定进行划分,类型具体是民间文学、传统音乐、传统美术、传统舞蹈、传统戏剧、传统技艺、传统医药、民俗、传统体育、游艺与杂技、曲艺共十大类。如图1所示,湖南省传统技艺类非遗项目数量最多,有84项,约占总量的17.7%;其次为传统戏剧类项目和民俗类项目,分别为72项和70项,约占总量的15.2%和15.0%;传统音乐类、传统舞蹈类、传统美术类和民间文学类项目亦较多,分别为51项、48项、44项、44项,分别占总量的10.6%、10.1%、9.3%、9.3%;而传统体育、游艺与杂技类、曲艺类以及传统医药类项目较少,分别只有24项、23项和14项,三者合计占总量的12.8%。

综上所述,当前湖南省非物质文化遗产项目类型呈现出以传统技艺类、传统戏剧类和民俗类为主,传统音乐类、传统舞蹈类、传统美术类和民间文学类项目为次,传统体育、游艺与杂技类、曲艺类以及传统医药类项目稀缺的结构特征。

图1 湖南省非物质文化遗产项目类型结构特征

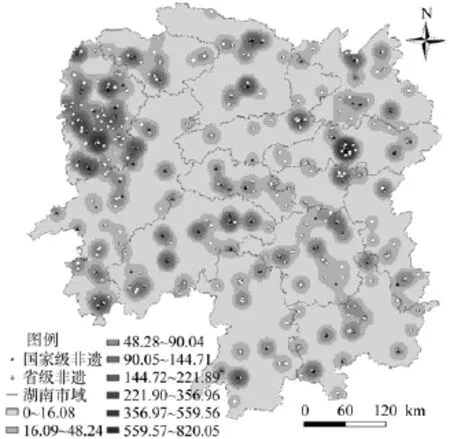

(二)湖南省非物质文化遗产空间分布及集聚区域分析

通过ArcGIS10.0软件对湖南省非物质文化遗产进行核密度分析,较为直观地在地图上反映出湖南省非物质文化遗产分布的聚集区域与聚集程度,从而更好地掌握非物质文化遗产的空间分布规律。

由图2可以看出,湖南省非物质文化遗产项目在湖南各市级区域均有分布,除有两处明显集聚的地区之外其余地区集聚程度不太明显。形成了1个点状高密度集聚区、1个片状高密度集聚区、2个带状中等密度集聚区。其中,点状高密度集聚区主要为长沙盆地区域,位于该区域的长沙是湖南省政治、经济、文化中心,同时也是首批历史文化名城。片状高密度集聚区主要聚集在湘西土家族苗族自治州所在的武陵山区,这一片区是少数民族聚居地,不同民族交流融合带来丰富独特的文化资源。带状中等密度集聚区主要聚集在洞庭湖平原地区和雪峰山所在的江南丘陵大地形区。这一带主要和所处的地形有关。非物质文化遗产的聚集区域本质是一个自然、人文、经济等因素形成的文化区[28],该区域的民族或社会群体在长期的社会生产实践中逐渐形成独特的文化,并通过相互联系交流、扩散,使不同的非物质文化遗产聚集在一起,从而形成不同区域、不同程度的非遗密集区。

图2 湖南省非物质文化遗产核密度分布特征

(三)湖南省非物质文化遗产的行政市域空间分析

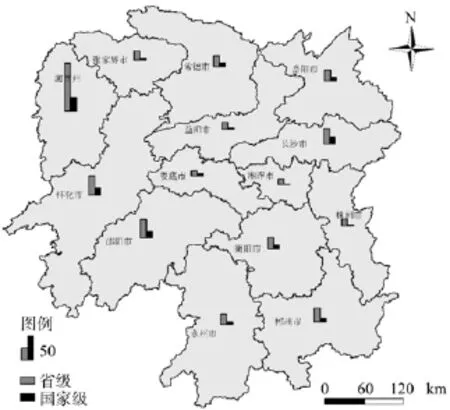

蕴含深厚文化内涵的非物质文化遗产不仅能够提升城市文化形象,而且能够促进城市经济发展,在城市构建中有着重要的经济意义和文化意义[29-30]。本文借鉴了张建忠[31]对市域非物质文化遗产数目的划分标准,并运用Arcgis软件对湖南14个市的非物质文化遗产数目进行了空间可视化,得到湖南省非物质文化遗产行政市域空间分布图(图3)。

图3 湖南省非物质文化遗产行政市域分布

如图3所示,从总体格局看,湖南省14个市非物质文化遗产分布不均衡。以湖南省非物质文化遗产项目总数量为基础,通过湖南省14个地市的非物质文化遗产项目数量可知,国家级和省级分别以13和37作为非物质文化遗产聚集程度的分割线。以高于分割线和低于分割线为依据分别划分为非物质文化遗产富集区和匮乏区。在国家级非遗方面,湘西土家族苗族自治州、长沙市、怀化市、邵阳市等行政市域属于国家级非物质文化遗产富集区,常德市、岳阳市、衡阳市、郴州市、永州市等行政市域为国家级非物质文化遗产一般区,而益阳市、娄底市、株洲市、湘潭市、张家界市为国家级非物质文化遗产匮乏区。省级非遗方面,湘西土家族苗族自治州、怀化市、邵阳市为省级非物质文化遗产富集区,长沙市、常德市、岳阳市、衡阳市、郴州市、永州市属于省级非物质文化遗产一般区,株洲市、湘潭市、张家界市、娄底市、益阳市为省级非遗匮乏区。

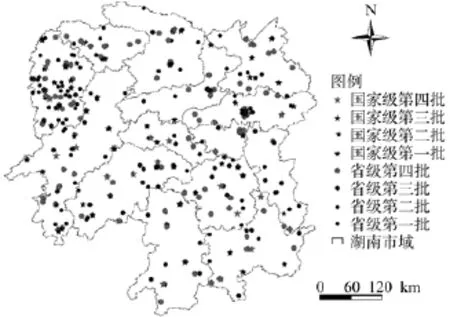

(四)湖南省非物质文化遗产的时序空间格局分析

历史上的湖南不仅是荆楚之地,而且还是中国西南少数民族文化的重要发祥地之一,加上其独特的自然环境,使得湖南经过一次次的历史变迁,形成了丰富的非物质文化遗产(共计4批)(图4)。

图4 湖南省非物质文化遗产时序空间分布

湖南省第一、二批国家级非物质文化遗产项目主要集中分布在湘西、湘东地区,其他地区非遗分布较为均衡,差别不大,主要以传统戏剧、传统舞蹈、传统技艺为主。以民间文学、传统美术为主的第三批非遗主要集中在以湘西土家族苗族自治州为中心的湘西地区,以长沙为中心的湘东地区非遗项目明显下降。截至第四批,湖南省非遗项目在空间分布上呈现明显的扩散现象,已由起初以湘西、湘东等地为中心的非遗集聚中心向各地区均匀扩散。其中,益阳市、湘潭市、株洲市非遗项目最少,株洲湘潭两市更是连续两年无非遗项目。

湖南省省级非物质文化遗产分布主要存在于湘西地区的湘西土家族苗族自治州和怀化、湘东地区的长沙、湘中地区的邵阳以及湘南地区的郴州等地。第一、第二批主要以湘西地区为主,第三、四批主要以湘东、湘西、湘南地区为主。其中常德市、岳阳市所在的湘北地区非遗分布情况一直处于停滞状态,但是在申报省级非物质文化遗产方面有着十足的后劲与巨大的挖掘潜力。

三、湖南省非物质文化遗产分布影响因素分析

非物质文化遗产是一种文化现象,它形成于特定人地关系的地域系统之中,这个地域中的自然地理环境和人文环境是影响非遗分布的重要因素。

(一)自然地理环境

一般来说,自然地理条件优越与否对于非物质文化遗产的形成和发展有着深刻的影响,地势平坦、交通便利、易于开发的地区人口稠密,文化交流频繁,非物质文化遗产大多聚集于此。地势平坦、水运发达的洞庭湖平原正是非遗文化产生、传播、交汇与繁荣发达之地。与此相反,地处武陵山区的湘西地区由于被高山阻断而造成的相对封闭的环境,使之成为非遗聚集的“福地”。

丰富的自然资源为人类文化的产生和发展提供了天然的物质基础。岳阳市“洞庭渔歌”的形成和发展离不开物产富饶的洞庭湖区、浏阳当地盛产的菊花石为浏阳“菊花石雕”提供物质来源。此外,湖南特定的气候环境对非遗的形成存在一定影响。如益阳安化黑茶是第二批国家级的非遗项目,其形成离不开特定的生长环境,湖南具有适合黑茶生长的特定气候,使得益阳地区生产大量的优质茶叶,再加上复杂的制作技艺,才能制作成滋味醇厚,香气饱满的黑茶,益阳安化黑茶制造技艺因此驰名中外。

(二)人文地理环境

非物质文化遗产是一种是以人为核心的活态文化遗产,其形成离不开特定的人文地理环境,影响非物质文化遗产分布具体体现在少数民族的聚集与融合、历史文化的底蕴等人文环境因素之中。

民族性[32]是非物质文化遗产的一大特性,民族的聚集与非物质文化遗产的分布有着密切的关系,少数民族聚居的地区也是非物质文化遗产分布的富集区。湖南是一个多民族省,湘西地区是苗、瑶、侗、土家部族集中聚集的地区,该区非物质文化遗产占全省非物质文化遗产总数的39.5%。因此,湘西地区绝大分的非物质文化遗产项目都带有少数民族的印记且数量众多,分布范围广泛,如土家族的摆手舞、梯玛神歌,苗族服饰、银饰锻制技艺,花瑶的挑花等等。

湖南省历史文化底蕴深厚,源远流长,在漫长的历史发展过程中,形成了湘江文化、洞庭湖文化、武陵文化、梅山文化和雪峰山文化。丰富多彩的非物质文化遗产聚集于这五大文化区,湘绣、湘剧、炎帝祭典、洞庭渔歌、土家织锦、梅山武术、江永女书等为代表的非物质文化遗产在这五大文化区内有生动体现。

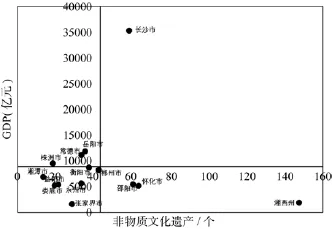

(三)经济发展水平

一般来说,一个地区的经济发展水平在很大程度上影响着非物质文化遗产的分布,通常认为非物质文化遗产的数量与区域经济发展水平呈正相关关系。但在研究湖南省非物质文化遗产与经济发展水平的关系时,湖南省非遗体现出分布的特殊性。运用SPSS20.0软件将湖南省非物质文化遗产与湖南省2011—2015年GDP值进行相关性分析。结果表明,湖南省各市非遗产数量与各市GDP的线性相关系数r值为0.1,r>0且|r|<0.3,p值为0.722说明湖南省各市非遗数量与GDP并无明显的线性相关关系。从湖南省非物质文化遗产的矩阵分析上看,非物质文化遗产分布与GDP呈现出无绝对关联(图5),除第二象限和第四象限的湘西、岳阳、常德之外,其余处于第一、三象限各市均符合正相关关系,尤其是处于第一象限的长沙市正相关关系明显,这是因为作为省会的长沙市是湖南省的经济、政治、文化中心,经济发展水平高、文化底蕴深厚,因此非物质文化遗产集聚程度高。而处于第四象限的湘西土家族苗族自治州经济发展水平缓慢,但是非遗集聚程度高,这显然与湘西所处的地形和民族紧密相关。此外,其余各市由于当地政府的重视程度、相关政策以及人口流动等原因,导致非物质文化遗产的分布与当地GDP处于不一致的状态。

四、结论与讨论

(一)结论

本研究通过采用ArcGIS软件和Excel数据分析方法,分析了湖南省不同类型、不同级别、不同批次的非物质文化遗产的空间分布格局以及市域范围非物质文化遗产分布情况。得出如下结论:

图5 湖南非遗与各市GDP矩阵分析

第一,湖南省非物质文化遗产项目类型分布差异化明显,呈现以传统技艺类、传统戏剧类和民俗类为主,传统音乐、传统舞蹈、传统美术和民间文学为次,传统体育、游艺与杂技、曲艺以及传统医药项目稀缺的结构特征。

第二,湖南省非物质文化遗产呈现明显的集聚型特征,除湘西地区和湘东地区集聚程度较高之外,其余集聚区域分布较均衡,形成了1个点状高密度集聚区、1个片状高密度集聚区、2个带状中等密度集聚区。

第三,在湖南省14个市级非物质文化遗产分布方面,根据分布在各市国家级和省级非遗数量的多寡,可以将非物质文化遗产聚集的地区在国家级层面和省级层面的基础上划分为富集区、一般区和匮乏区。其中,湘西土家族苗族自治州、长沙市、怀化市、邵阳市属于非遗富集区,常德市、岳阳市、衡阳市、郴州市、永州市属于非遗一般区;而非遗匮乏区则为株洲市、湘潭市、张家界市、娄底市、益阳市。

第四,在湖南省非物质文化遗产的时序空间格局分布方面有着不同的特征。从总体格局来看,湖南省第一、二批国际级和省级非物质文化遗产大体上分布在以湘西土家族苗族自治州为中心的湘西地区和以长沙为中心的湘东地区,主要以传统戏剧、传统技艺为主,而第三、四批非物质文化遗产集聚区域有所扩大,湘西、湘东、湘南、湘北均有非物质文化遗产的集聚区域,但集聚程度不一致。

(二)讨论

非物质文化遗产有着重要的历史价值、文化价值和经济价值。本文以湖南非物质文化遗产项目为研究对象,通过空间分析手段对湖南非遗进行可视化处理,研究结果表明:

一般来说,非物质文化遗产数量的多少与当地经济发展水平呈正相关,非遗富集区经济发展程度高,非遗匮乏区经济发展慢。如吴清、李细归[20]等关于中国不同类型非物质文化遗产的空间分布与成因的研究中得出结论,全国经济发达的省份大都为非物质文化遗产密集区。但是对于不同省份的研究不乏出现特殊情况,本文在研究中发现湖南省各市非遗数量与GDP并无明显的线性正相关关系。这和湖南省所处地理位置、相关政策和人口流动有一定关系。如经济发展水平低的湘西地区因地理位置和民族特色使其成为非物质文化遗产富集区。尽管湘西地区非遗资源丰富,特色鲜明,但是目前对于湘西地区非遗的开发大部分停留在表面,并没有进行深度挖掘;旅游开发利用程度低,非遗开发庸俗化和商品化现象严重。除此之外,湘西地区由于相对闭塞的地理环境导致旅游交通通达性低,游客进不来,非遗走不出去,文化传播与交流受到阻碍,相应的经济收入得不到保障,导致地区经济发展水平低下。因此,对于非遗的空间分布研究需要问题具体分析。

本文通过对湖南非物质文化遗产的类型、不同级别、不同批次以及市域的空间分布进行分析,使得湖南省非遗分布的密集区与匮乏区一目了然。因此,对于非遗稀缺的地区需要引起政府对非遗的重视,发挥政府主导作用,加强保护力度。具体来说,首先,应该建立有效的非遗保护工作领导机制,完善法律法规体系,强化科学保护方式,完善非遗保护系统。二是充分挖掘非遗资源,开展对该地区非遗资源的调查工作,通过对非物质文化遗产的识别、认定,加强非物质文化遗产的保护和传承;建立非遗代表名作信息库,做好该地区非遗项目申报工作。第三,还应不断加大非遗保护工作的资金投入,将非遗保护纳入财政预算;同时通过政策鼓励吸纳企业和社会对非物质文化遗产保护工作进行赞助与支持。对于非遗密集区,也不应忽视对非遗的保护,要在已有保护与传承的基础上加强创新,巩固发展。具体来说:积极开展宣传活动,树立“互联网+”思维,利用先进的数字化技术进行宣传展示;重视专家指导和人才队伍建设,加强非遗的创新型研究,为非遗注入“新鲜血液”,迸发新的“活力”;要加强社会教育和学校教育,积极开展宣传保护非遗的活动,在全社会范围内形成爱护和保护非物质文化遗产的良好氛围。

(三)局限和展望

本文虽然从时空维度分析湖南省非物质文化遗产的分布情况,但研究仍存在着不足。本文仅对湖南省非遗的空间和时间方面进行分析,没有涉及与旅游之间的联系,因此,未来可以从这一角度深入研究。在结构上考虑非物质文化遗产与旅游发展的关联性;在内容上将非遗分布与湖南省旅游总收入、人均收入等联系起来进行回归分析,研究非遗与旅游之间的关系,从而使研究更加丰富饱满。

——围棋