基于创新能力培养的工程索道类课程改革

周成军,巫志龙,周新年,张正雄,郑丽凤,沈嵘枫,冯辉荣

(福建农林大学 交通与土木工程学院,福建 福州 350002)

创新是一个民族进步的灵魂,也是一个国家兴旺发达的不竭动力。在创新驱动发展的转型期,我国高等教育人才培养出现了新的要求,即高等教育人才培养要由认知和分析能力向创新和实践能力提升。然而,在农林院校工科专业本科人才培养中,普遍存在创新能力不足和缺乏工程实践的现象。提升教育教学质量一直是我国高等教育发展的内在主线,教学改革是高等教育改革的核心[1-2]。因此,我校“工程索道”课程教学团队自2007年以来,依托福建省教育厅“工程索道”实践技能与创新培养教学体系及配套影音系统、国家教育部“工程索道”国家级本科精品课程和精品资源共享课等教学质量工程项目,以工程索道类课程为对象,以学生创新能力培养为核心,开展教学团队、精品课程、精品教材、教学方法、网络共享平台和创新实践实训平台等方面的综合改革与实践,旨在探索高等教育创新人才培养的有效途径,为提高高等教育人才培养质量提供借鉴。

一、基于创新能力培养的课程改革意义

我国高等教育承担着培养创新创业人才的重要使命。“大众创业,万众创新”对高等教育人才培养提出了新要求。国务院《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》提出“全面部署推进创新创业教育改革,着力推动高校更新观念,完善课程设置,创新教学模式,强化实训实践,将创新创业教育融入人才培养全过程”[3]。我校“工程索道”课程始于1958年。2000年以来,面向森林工程专业开设“工程索道”课程、土木工程和工程管理专业开设“悬索理论与悬索桥”课程、交通工程专业开设“客运索道”课程、交通运输和物流工程专业开设“索道运输”课程,以及面向全校本科生开设“工程索道与悬索桥”选修课。这些课程根据专业特点和需求,所开设课程的名称和讲授侧重点各有不同。

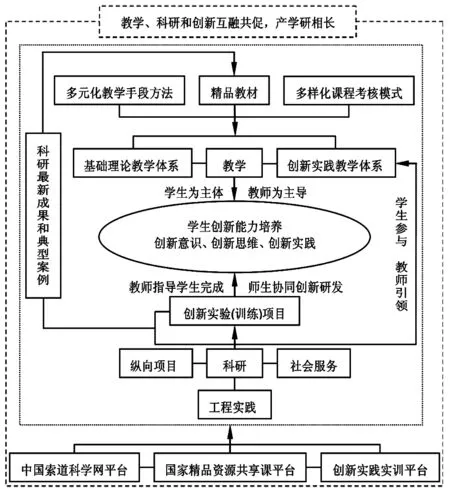

“工程索道”类课程教学改革与实践,有助于提升学生的创新能力和工程实践能力,增强学生就业竞争力和适应性。一是从教育理念出发,解决如何践行以学生为主体,教师为主导的教育理念,构建一种变被动为主动学习的教育途径,形成以增强学生创新意识为导向的育人方法;二是从教育手段出发,解决如何融合精品课程及精品资源共享课,构建互联网线上线下互动研讨模式,激发学生的创新思维;三是从培养环境出发,解决如何实现教学、科研与社会服务互促共进,将科研强势转变为教学优势,创造产学研与工程实践相互促进的培养环境,从而强化学生创新能力。通过多方位系统性的综合改革,构建理论扎实、结构科学和手段丰富的创新人才培养机制。

二、改革内容与措施

(一)创建创新团队,转变教学方法,改革考核模式

从人才引进、攻读博士、各种进修和学术交流、高访培训和实践锻炼等方面强化创新团队构建,积极鼓励团队成员申报和承担国家级、省级的纵向横向科研与教改项目,提升教研和创新能力。在教学过程中坚持“以学生为主体、教师为主导”的创新培养模式,将传统的理论知识传授向“集传授知识、启发思维和培养能力于一体”的方向转变[4-5]。定期组织教学研讨,通过“传帮带”制度提高团队成员灵活运用板书、多媒体、录像、观摩课、专题论文、线上线下结合、现场实物与虚拟仿真结合等教学手段,在教学中灵活运用启发式、案例式、体验式、探讨式、研究性和合作法等教学方法。

深入开展课程考试改革,充分了解学生需求,倾听学生意见,改革传统以期末考试作为考核标准的制度,注重课程全过程考核,关注学生在学习过程中对学习方法、学习能力的掌握情况[6]。通过创建典型案例库和计算机考试题库,构建多样化考核模式。理论考核灵活采用平时成绩(考勤、课堂研讨与提问)、课程作业(课程论文、调研报告、设计作品与创新实验)、教学互动与设备认知等形式,期中和期末笔试推行一纸开卷笔试和网络平台在线考试等模式;实践考核采用实习表现(考勤、互动交流与讨论)、实践操作(钢丝绳插接实物与绞盘机驾驶操作技术评分)和实习报告相结合的形式[7-8]。

(二)构建两个体系,丰富教学手段,灵活应用教材

构建“工程索道”类课程的基础理论教学体系和创新实践教学体系。基础理论教学采取研究性与线上线下互动的教学方式。教学内容涵盖课程涉及的全部知识点,加上答疑解惑、学习笔记、资料分享和教学互动等,能够全面反映课程教学思想、内容、方法和过程。森林工程专业核心课程“工程索道”是一门涉及高等数学、力学和机械设计等理论基础知识较深的课程,具有理论问题抽象与实践需求强的特点,课程设置了2周的实践教学,包括实验、实习和课程设计等[9]。作为选修课的专业,该课程受学时限制未开设实践实训环节,但为保证教学质量和实现创新人才培养目标,构建了集虚拟仿真、设备拆装、安装架设、创新实验、工程设计和科研项目于一体的创新实践教学体系,将“工程索道”实践教学全过程以视频录像记录下来,辅以解说及字幕,研制配套的“工程索道实践技能与创新培养”多媒体影音教学系统。为教学实训和创新人才的培养提供服务[10]。

“工程索道”类课程面向不同的专业时,具有基础理论相同,但工程应用的侧重点不同的特点。因此,教学团队采取内容兼并、教材“一主多参”的教学模式(选用3部跟进式教材以及7部辅助教材),很好地适应了不同专业学生的学习需求。其中,《科学研究方法与学术论文写作——理论·技巧·案例》作为学生科研创新能力培养的辅助教材,已成为全国同类教材畅销书,被清华大学等全国80余所高校选作教材或主要参考书[11-12]。

(三)构建三个平台,开拓网络资源,注重创新实践

加强教学网络资源建设,创立了中国索道科学网资源共享平台[9,13]。该平台根据学生的不同需求与信息摄取特点,设置了课程动态、书面教学、多媒体教学、互动教学和网上自测等栏目,实现了索道教学、科研与社会服务资源网络平台共享。2013年,“工程索道”课程由国家精品课程转型升级为国家级精品资源共享课,入驻教育部“爱课程”社区。该平台通过精品课程转型升级,全面推进和不断深化精品课程资源共享课建设,增设“师生交流、讨论答疑、在线自测、课程实训、前沿动态(索道图册、标准与论文)”等内容[14-15]。创新实践实训平台(包括索道现场试验、设备拆装、装备研发和虚拟仿真等实训项目)将课外科技活动、科技竞赛、工程设计与创新训练融入创新实践教学体系,开展综合性、设计性和创新性实验,使工科学生毕业设计(论文)在实际工程项目得以应用[16],并通过“工程索道”课程微信公众号,发布行业热点,开展网上作业布置,促进课程的互动交流、共同学习和共同研讨。

(四)科研融入教学,成果转为资源,促进教研相长

教学团队充分掌握工程索道科学发展现状与技术前沿,解决了一系列索道工程关键技术难题,并及时将工程索道与悬索桥理论及其工程应用的最新成果转化为教学资源融入教材,精心打造出版系列精品教材,促进课堂教学。例如:系统研究悬链线理论与索道优化设计理论、索道侧型计算准则和量化确定多跨索道的设计计算跨3项重大国际技术难题[17]。工程实践和社会服务模块通过学生参与产学研课题、实际工程项目和技术成果转让推广等,强化学生工程实践能力。在此基础上,师生协同创新,积极申报国家级与省级大学生创新实验项目,合作发表高水平学术论文和申报国家专利,促进教研相长。

通过上述改革措施,工程索道教学团队完成了“两体系三平台”框架的搭建,通过创新教学模式,培养学生创新实践能力,实现教学、科研和创新互融共促,产学研相长(图1)。

图1 以创新能力培养为核心的“两体系三平台”框架

三、课程改革与实践启示

目前,高校教学方法改革与创新大多以多媒体课件辅助课堂讲授,对提升教学团队品质、激发与培养学生创新能力等方面尚未形成完整的理论体系和行之有效且普遍适用的具体方法。我校“工程索道”课程教学团队基于创新能力培养的工程索道类课程改革与实践,逐步摸索出一套具有可行性与操作性的改革途径。

(一)建设创新团队,提高了教师综合素质

创新团队建设是学生创新能力培养的前提,高素质的教师是创新人才培养的基本保障[18]。因此,必须通过优化师资结构,形成一支老中青相结合、结构合理、人员稳定、教学和科研水平高、实践经验丰富的教学与科研团队。在创新教学团队建设中,应重视教学研讨和教师个人能力的提升,积极为年轻教师创造进修及出国访学机会,注重提高团队教学水平和科研能力,注重团队协作,积极申报国家级、省级和校级教学质量工程项目和科研项目,通过多维度的团队建设,提升教学团队的综合素质,从而提高教育教学质量,并更好地引领学生进行创新能力训练。

(二)注重基础理论教学体系和创新实践教学体系

基础理论教学体系以实际教学要求和社会需求为出发点,基于系统、科学和完整的基本原则,以丰富、开放与共享为基本目标,以服务“学”与“教”为重点内容。创新实践教学体系的目的是将创新训练、实验教学和工程实训融为一体,培养学生创新思维、创新能力、工程实践能力和综合素质。

无论是基础理论教学体系还是创新实践教学体系,都应始终围绕“以学生为主体、教师为主导”的理念,重视学生的主体性,培养学生的主体精神;注重教学策略与引导的设计,结合灵活多变的教与学的方式,从而提高学生的学习兴趣和积极性;充分利用现代计算机及多媒体技术,开发数字化教学资源,发挥互联网教学所具有的交互共享与自主的优势,推行专题典型案例解析、影音教学、现场实物认知和虚拟仿真等集“互动讨论、合作学习与研究学习”于一体的课堂理论教学模式,使得学生能够更加高效的获取及吸收教学内容;利用考试的向导作用和指挥棒作用,以考试改革实践来带动教与学,注重平时考核与期末考核相结合,笔试与机试相结合,理论考核与实践考试结合的多样化考试形式,体现了公平公正公开的原则,避免出现学生考前临时突击、单一思维、死记硬背和无法学以致用等现象,提高学生学习的主动性和学习手段的多样性,使学生能更加具体和灵活地掌握课程内容,从而达到提高学生分析与解决问题能力的目的。

(三)搭建三个教学平台,拓展了教学资源

“工程索道”国家精品课程网站平台、国家精品资源共享课网平台实现了由服务教师转变为服务师生与社会学习者,由网络有限开放转变为充分开放,现有课程群成员2.35万余人,居全国之首;课程访问量8.8万,师生评论7 600多条以及5 800多条教学互动与笔记,辐射范围广,起到了良好的示范效果。根据“互联网+”时代下学生的学习特点,充分利用数字资源的即时性、开放性、社群性以及自主空间大等优势[19-20],建立课程微信公众号,学生添加关注之后,可随时随地观看授课视频、查看作业布置和通知发布,实现了课程在移动终端的覆盖,增强信息传播的时效性和课程的互动性。

为培养学生的实践技能,教学团队利用三个平台的优势,2013年组建了国家林业局杉木工程技术研究中心(含工程索道研发室),2015年组建了福建省环境友好森工行业技术开发基地(含工程索道研发室),2016年组建了福建省工程索道工程技术研究中心,将具有自主知识产权的索道装备(系列遥控跑车和系列轻型绞盘机)转化为实践教学资源,供学生进行创新实训和实验测试,有力地促进了本科教学条件的改善和实验设备的更新。同时,在充分利用工程索道创新实践实训平台的基础上,通过在研项目、技术咨询与社会服务,让学生参与到具体项目中去,实现工科学生毕业设计(论文)工程项目化。总之,依托这些研究开发平台开展创新实验(训练)项目,既促进了理论知识与工程实际的对接,也提高了学生独立开展科技创新研究的能力和解决实际工程问题的综合技能。

(四)融入科研成果,引领学生创新发展

建立“科研—教学—创新”的联结体,强调科教融合和师生合作,把科研强势转变为教学优势,在创新人才培养中发挥重要的引领作用;通过基础理论知识、最新科研成果、工程实践应用、学生创新实验、创新竞赛与培养学生的创新能力紧密结合,增强了教学的深度和广度。实践育人强调“基础+模块”,基础是以自主研发设备为学生创新实践提供有利条件,强化学生基本技能训练;创新训练、工程实践和社会服务模块,根据学生发展差异,挖掘学生潜能,注重教研相互促进。

以科研创新思维及最新成果融入教材促进教学。1996年至今,教学团队出版了《架空索道理论与实践》《工程索道与柔性吊桥——理论设计案例》《工程索道与悬索桥》等系列跟进式精品教材,被东北林业大学、中南林业大学、上海大学和香港城市大学等全国40余所高校选为教材或主要参考书。教学团队依托创新实践实训平台,将主持制定的3项国家索道行业系列标准融入课程教学中,完成了教学与生产的对接、专业与产业的对接;将自主研发系列产品、行业前沿的最新技术编入教材,融入课程实践,转化为实践教学资源,并将教学团队的在研项目作为案例,供学生创新实训,引领学生科研创新和工程实践。