21世纪林语堂翻译研究热点综述(2000—2017)

沈 洁

(南京中医药大学翰林学院,江苏 泰州 225300)

作为一名华人作家和翻译家,林语堂(1895—1976)在国际文坛上享有极高的知名度。他一生笔耕不辍,在一个特殊的时代,使用娴熟的英文,“从不同角度刻画出东方文化中的中国人在各种环境下的生活与思想的现实”[1],一点一滴地向西方读者建构起了一个丰满的、立体的、有血有肉的中国形象。林语堂的文艺思想曾经发生过重大的转变,由留学归国之初的“必谈政治”转而“避谈政治”。这样的个人意识和行为与20世纪30年代的时代主流极不相符,因而受到了左翼文人的大力批评,以致于在整个20世纪中期,虽然他在国外取得了很高的成就,却碍于政治意识形态对立的世界格局,在国内逐渐销声匿迹。改革开放之后,直到1986年,《京华烟云》(张振玉汉译)在大陆亟待出版却几近流产之时,梅中泉写出十来篇评论林语堂及《京华烟云》的文章,作为重新品评林语堂的开端[2],林语堂才得以再次走入国内学者们的视野。

一 21世纪林语堂翻译研究学术动态追踪

万平近(1987,1996)与施建伟(1991,1992,1997)二人率先对林语堂进行了较为系统的研究,通过史料挖掘,将林语堂置于特定的历史环境中予以分析,在研究中逐渐抛却政治意识形态的枷锁,打开了研究的新思路。

(一)21世纪林语堂翻译研究的发展态势

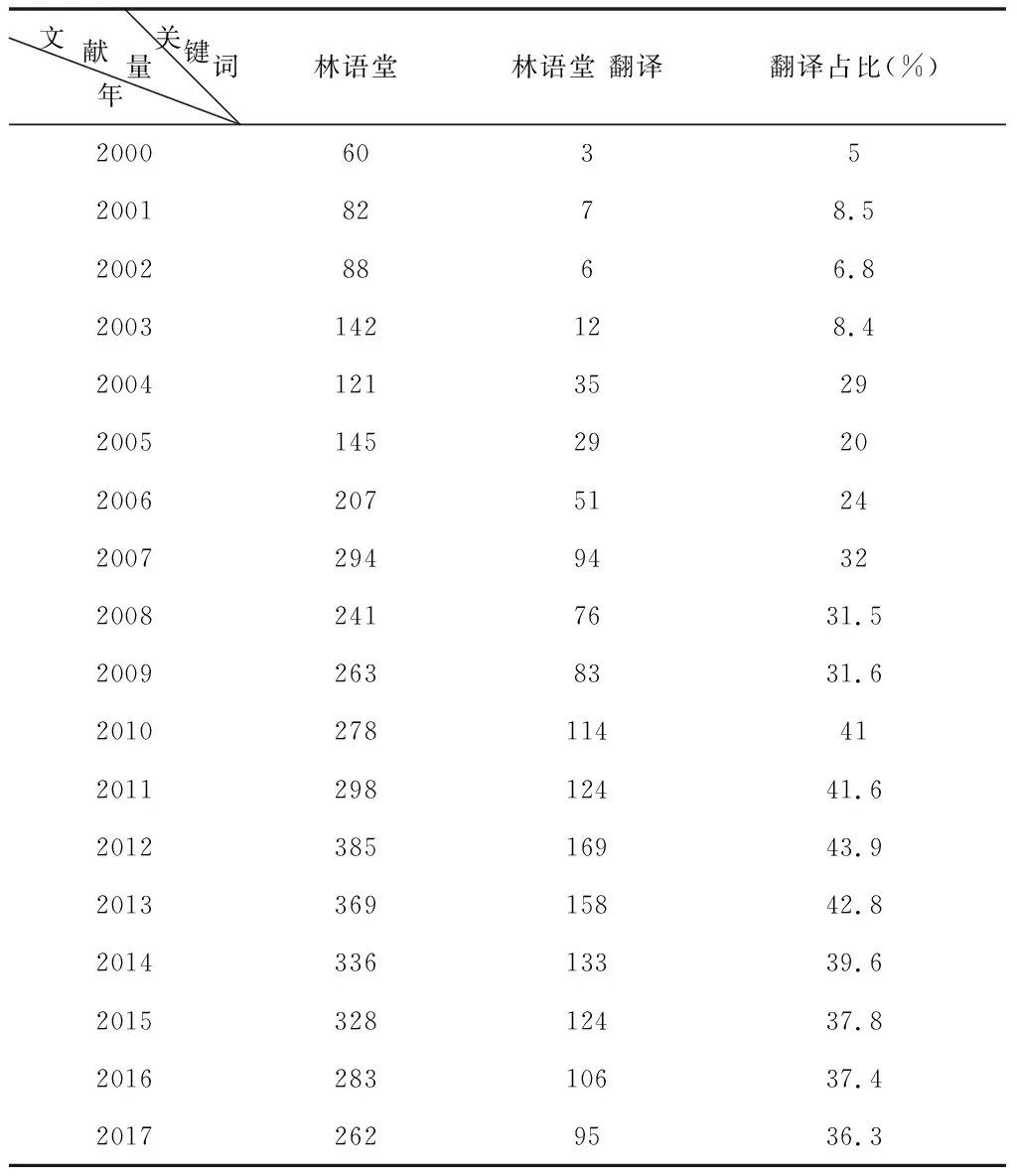

通过在CNKI(中国知网)搜索栏中分别输入主题词“林语堂”和“林语堂 翻译”进行文献计量,所获取和计算的数据截取2000—2017年份以表格呈现如下。

可以看出,自2000年以来,学界对“林语堂”研究兴趣大增,有关林语堂研究的发文量总体呈递增趋势,在统计年度内,发文量的峰值达到最低值的6.4倍。同时,自本世纪初始,学者们对“林语堂 翻译”的研究几乎从无到有,其文献量年度递增呈跳跃式发展。在表1统计年份内,林语堂翻译研究的发文量由最初的年度3篇猛增到100余篇,最高时达到169篇,翻了56倍。剧烈的增幅主要发生在近十年中,于2012年达到峰值,之后逐年回落,但依然保持在每年100篇左右。从翻译研究所占的百分比中可以轻易看出,林语堂作品中出现的翻译现象逐渐成为研究的主要内容。

表1 2000—2017林语堂研究文献统计

(二)21世纪林语堂翻译研究热点

在2000—2017年份内,以“林语堂 翻译”为主题词搜索,共出现647条检索结果。此处采用CNKI主题词全部检索结果的可视化分析数据图谱,进一步观察研究中出现的关键词共现网络,以此拉近分析距离,了解热点。

图1展示了林语堂翻译研究中常见的关键词和它们形成的共现网络。其中,共现频次最高、辐射范围最广的是语言研究的载体《浮生六记》(浮生六记)(共现154次),这是体现林语堂生活态度的一部译作,它与众多关键词交织构成共现网络的主体部分。由共现脉络的粗细判断,与之关联最为密切的是“译者主体性”、“翻译策略”和“翻译”,它们与其他关键词交错相连,构成网络的中心区域。聚集在中心区域内的其他热点包括:曾经获得诺贝尔文学奖提名的英文创作小说《京华烟云》(京华烟云)(共现42次)、德国功能学派翻译理论“目的论”(共现26次)、美国学者韦努蒂(Venuti 1995)提出的归化(共现19次)与异化(共现22次)概念,以及一组与“文化”相关的关键词,诸如,文化翻译(影响翻译的外部因素,共现18次)、文化负载词(共现13次)、文化(共现14次)、互文性(包括文本与文本的互文和文本与文化的互文共现13次),等等。此外值得注意的是,“意识形态”热点(共现19次)虽然暂时游离于中心网络之外,共现构成较为单薄,但共现频次并不低,在此研究领域中获得了一席之地。事实上,它与中心热点之一——译者主体性之间存在着紧密的关联。

图1 2000—2017林语堂翻译(主题词)研究关键词共现图谱

二 21世纪林语堂翻译研究热点综述

(一)林语堂翻译研究热点的“文化转向”

埃文-佐哈尔(Even-Zohar 1978,1990)的多元系统论(polysystem)首先打破了翻译研究中的规范性思维方式,强调译入语文化对译者所产生的影响,这一理论不仅得到了描写翻译学派学者赫尔曼(Hermans 1985,1999)和图里(Givdeon Toury 1995)的支持和发展,也成为勒菲弗尔在形成文化研究模式过程中批判和借鉴的基础。1990年,巴斯奈特(Bassnett)和勒菲弗尔(Levefere)在合编的《翻译、历史与文化》一书中正式提出了翻译研究的“文化转向”(Cultural turn)[3],产生了极大的影响。翻译活动被看做人类交际活动中的一个有机组成部分,受到文化、社会、意识形态等各种因素的影响,因此,翻译过程中出现的种种复杂现象被纳入到了讨论范围内,翻译研究的重心从探讨译文是否在语言层面与原文一一对应转向为描写译本如何在特定历史条件下和不同文化中实现交际目的。反观图1中的众多热点,其理论支撑无一不带有“文化转向”的印记。

“文化转向”后,翻译研究由静态转化为动态,由规定性质转化为描写性质,其一大贡献便是将潜藏在语言之后的译者推向台前,行使权力,接受检视,“人”在翻译过程中的能动作用得以凸显,这样的范式转变增强了还原翻译过程的真实度。在此理论环境之下,21世纪初涌现出了一批学者,从林语堂所处的时代环境着手,探讨林语堂的哲学观、文化观、女性观、审美观,以及这些外部因素对林语堂翻译策略选择的影响,如施萍(2004)、杨柳(2004)、高鸿(2005)、王少娣(2006,2007,2008a,2008b,2009,2012,2013)、冯智强(2008a,2008b,2009a,2009b,2011a,2011b,2012,2014,2016a,2016b)、王兆胜(仅2003年中国知网就收录了王兆胜的33篇文章,其中21篇题名包含“林语堂”),等等。研究将史料、文化和语言以符合逻辑的方式串联在了一起,收获了丰富的成果,这一方面使得林语堂翻译研究更为立体化和系统化,另一方面造就了“译者主体性”这一大热点,为林语堂作品中大量出现的“编译”行为(包括增译、漏译与省略、改译、文内文外注释等等)提供了理论依据,编译现象获得了价值的阐释和认同。

在上世纪初期以革除旧弊为主流的时代环境中,林语堂坚持向西方传播中国古老的智慧和文明,以建构中国形象为创译的旨归。旅居海外后,他坚持编译中国传统思想典籍,本着对中国哲学的理解和吸收,他以“闲话”的方式,使用通俗的英文向西方读者娓娓道来人之常情,谈论顺应天理何以重于极端逻辑,介绍“生活的艺术”,阐述中庸、闲适与幸福生活的关联,在西学东渐的缝隙中做着东学西传的工作,取得了卓越的成效。

(二)“文化转向”关照下林语堂翻译研究中的“意识形态”考量

“意识形态”热点在林语堂翻译研究中处于较为边缘的地带,却萌发于“文化转向”之后,与中心热点有着密不可分的联系。“后现代”语境下的哲学思潮、文化观和语言观逐渐渗透到翻译领域,促使翻译研究由文本内部走向文本外部,历史、文化、权力、社会、意识形态等因素被纳入翻译研究的观察体系,描写翻译研究兴起,“其中最著名的理论是多元系统论(Even-Zohar,1978;Toury,1978)和文学翻译操纵派的理论(Hermans,1985)”[4],后者的出现使得翻译与意识形态研究进入了一个新阶段(Gentzler & Tymoczko 2002;孙志祥 2009;徐英 2015),“意识形态”这一概念与翻译建立起了紧密的关联。1992年,“改写”(rewriting)理论肇始人勒菲弗尔在其典范之作《翻译、改写与文学名声的操纵》中将“意识形态(ideology)”与“诗学(poetics)”和“赞助人(patronage)”共同作为影响翻译活动的三大因素[5]。这一理论逐渐地被广泛应用于翻译研究之中,其中“意识形态”的提出尤为引人注目。

基于勒菲弗尔的理论框架,王平(2005)从“意识形态”视角对林语堂译作进行了分析,探讨影响林语堂翻译选择的因素。这一研究路径后来被广泛采纳,成为了林语堂翻译研究中从“意识形态”视角切入的主流路径,许多学者运用该理论对文本进行研究,进而验证意识形态对林语堂翻译过程中文本选择、读者群限定、原文内容改写、翻译决策等等方面产生的影响。例如,尹昌莉(2006)、赵永湘(2007)、迟文杰(2008)、李昕燕(2009)、李娜(2010)、覃珺(2011)、马国华(2012)、陈敬铭(2016),等等。但仅就“意识形态”这一热点来说,还存在一些问题,其中最主要的便是对使用概念界定不清。

“改写”理论本身并没有对“意识形态”这一原本属于哲学领域的概念进行明确的界定,仅仅说“意识形态成分指的是文学应该不被允许偏离社会中的其他系统太远”[6]。在林语堂翻译研究中,学者们对“意识形态”概念的理解不尽相同。有学者取“意识形态”狭义的政治内涵,称林语堂的翻译活动深受当时西方政治意识形态的影响(李艳2012);有学者将“意识形态”看作林语堂的宗教信仰或哲学观(王少娣2011;冯智强2011);也有学者将林语堂的文化观和审美观等同于“意识形态”,并将之与当时“主流意识形态”相比较,说明二者存在严重分歧(李灿2008,2010,2014)。毋庸置疑,在阶级矛盾凸显、阶级对抗激烈的时代和社会中,“意识形态”一词曾一度被等同于政治,成为政治的代名词。但是在阶级矛盾缓和,“意识形态”影响转为隐形,这样的理解便显得过于狭隘,人们转而从社会生活的方方面面寻找观念的“意识形态”的影响,尤其是文化中所隐藏的“意识形态”因素。

可喜的是,已有少部分学者认识到“意识形态”概念并不是铁板一块,也不等同于其中狭义的某一方面,他们将这一概念应用于翻译领域时,尝试在总目录下做进一步的细分,并在此范围内做有益的探讨。例如,王友贵将主流意识形态与国家叙述区分开来,认为在某个社会的某些历史阶段,由于种种原因,主流意识形态未必与国家叙述一致,这便产生了一些特殊的翻译现象。在这种情况下,翻译一方面受到意识形态的影响,另一方面又建构着其所代表的意识形态,使之产生巨大的影响力[7]。汤君将意识形态根据影响通道和范围划分为“直接意识形态决定因子”和“间接意识形态决定因子”,指出翻译的意识形态困境主要在于两方面:作者与译者的意识形态差别和译者个人意识与目的语社会主流意识形态倾向的差别[8]。这些论述将“意识形态”区分为主流的与非主流的,并认可翻译主体的主观能动作用,如果能进一步描述“意识形态”的作用机制、分析翻译主体发挥主观能动作用的源泉,阐明“意识形态”、文化和翻译如何有机结合,将有助于丰富和发展翻译的意识形态研究,进一步增强理论阐释力。

受到“文化转向”的影响,译学理论快速发展,大大拓展了林语堂翻译研究的维度。本世纪以来,影响“译者主体性”发挥的外部文化因素和“意识形态”因素成为研究热点。今后,通过引入“意识形态”在原生领域的界定、描述“意识形态”形成机制和勾勒译者主体“意识”的形成来源,我们能够更好地阐释译者选择语言策略的缘由,借此对林语堂的成功案例做出深层次的剖析和与时代相符合的判断,以此借鉴如何使用现代的、活的语言来表述、继承和传播古老的文化瑰宝和中国智慧。